非正式的法律渊源

- 格式:ppt

- 大小:1.19 MB

- 文档页数:45

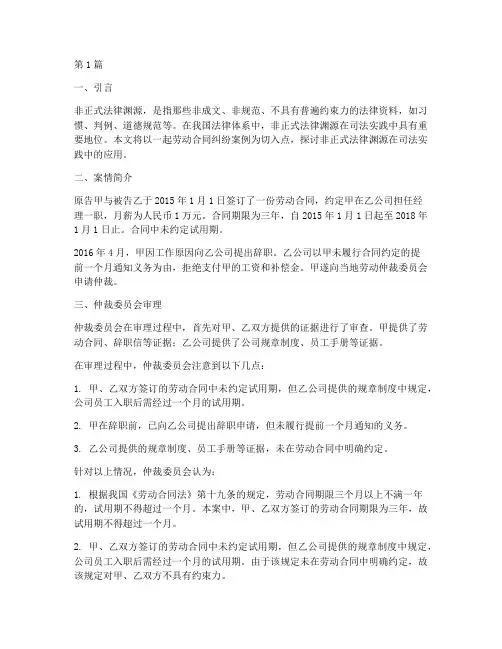

第1篇一、引言非正式法律渊源,是指那些非成文、非规范、不具有普遍约束力的法律资料,如习惯、判例、道德规范等。

在我国法律体系中,非正式法律渊源在司法实践中具有重要地位。

本文将以一起劳动合同纠纷案例为切入点,探讨非正式法律渊源在司法实践中的应用。

二、案情简介原告甲与被告乙于2015年1月1日签订了一份劳动合同,约定甲在乙公司担任经理一职,月薪为人民币1万元。

合同期限为三年,自2015年1月1日起至2018年1月1日止。

合同中未约定试用期。

2016年4月,甲因工作原因向乙公司提出辞职。

乙公司以甲未履行合同约定的提前一个月通知义务为由,拒绝支付甲的工资和补偿金。

甲遂向当地劳动仲裁委员会申请仲裁。

三、仲裁委员会审理仲裁委员会在审理过程中,首先对甲、乙双方提供的证据进行了审查。

甲提供了劳动合同、辞职信等证据;乙公司提供了公司规章制度、员工手册等证据。

在审理过程中,仲裁委员会注意到以下几点:1. 甲、乙双方签订的劳动合同中未约定试用期,但乙公司提供的规章制度中规定,公司员工入职后需经过一个月的试用期。

2. 甲在辞职前,已向乙公司提出辞职申请,但未履行提前一个月通知的义务。

3. 乙公司提供的规章制度、员工手册等证据,未在劳动合同中明确约定。

针对以上情况,仲裁委员会认为:1. 根据我国《劳动合同法》第十九条的规定,劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月。

本案中,甲、乙双方签订的劳动合同期限为三年,故试用期不得超过一个月。

2. 甲、乙双方签订的劳动合同中未约定试用期,但乙公司提供的规章制度中规定,公司员工入职后需经过一个月的试用期。

由于该规定未在劳动合同中明确约定,故该规定对甲、乙双方不具有约束力。

3. 甲在辞职前,已向乙公司提出辞职申请,但未履行提前一个月通知的义务。

根据我国《劳动合同法》第三十六条的规定,劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。

本案中,甲未履行提前一个月通知的义务,但考虑到甲已向乙公司提出辞职申请,且乙公司未对甲的辞职提出异议,故仲裁委员会决定支持甲的诉求。

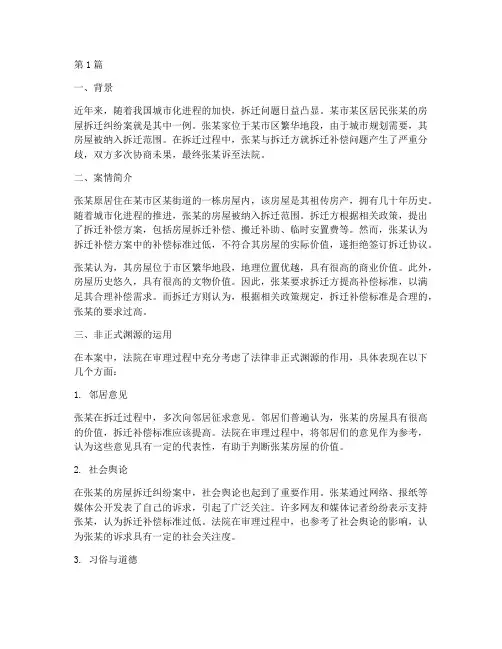

第1篇一、背景近年来,随着我国城市化进程的加快,拆迁问题日益凸显。

某市某区居民张某的房屋拆迁纠纷案就是其中一例。

张某家位于某市区繁华地段,由于城市规划需要,其房屋被纳入拆迁范围。

在拆迁过程中,张某与拆迁方就拆迁补偿问题产生了严重分歧,双方多次协商未果,最终张某诉至法院。

二、案情简介张某原居住在某市区某街道的一栋房屋内,该房屋是其祖传房产,拥有几十年历史。

随着城市化进程的推进,张某的房屋被纳入拆迁范围。

拆迁方根据相关政策,提出了拆迁补偿方案,包括房屋拆迁补偿、搬迁补助、临时安置费等。

然而,张某认为拆迁补偿方案中的补偿标准过低,不符合其房屋的实际价值,遂拒绝签订拆迁协议。

张某认为,其房屋位于市区繁华地段,地理位置优越,具有很高的商业价值。

此外,房屋历史悠久,具有很高的文物价值。

因此,张某要求拆迁方提高补偿标准,以满足其合理补偿需求。

而拆迁方则认为,根据相关政策规定,拆迁补偿标准是合理的,张某的要求过高。

三、非正式渊源的运用在本案中,法院在审理过程中充分考虑了法律非正式渊源的作用,具体表现在以下几个方面:1. 邻居意见张某在拆迁过程中,多次向邻居征求意见。

邻居们普遍认为,张某的房屋具有很高的价值,拆迁补偿标准应该提高。

法院在审理过程中,将邻居们的意见作为参考,认为这些意见具有一定的代表性,有助于判断张某房屋的价值。

2. 社会舆论在张某的房屋拆迁纠纷案中,社会舆论也起到了重要作用。

张某通过网络、报纸等媒体公开发表了自己的诉求,引起了广泛关注。

许多网友和媒体记者纷纷表示支持张某,认为拆迁补偿标准过低。

法院在审理过程中,也参考了社会舆论的影响,认为张某的诉求具有一定的社会关注度。

3. 习俗与道德在我国,尊重历史、传承文化是一种美德。

张某的房屋具有很高的文物价值,承载着家族的传承。

法院在审理过程中,充分考虑了这一点,认为拆迁方在补偿过程中应当尊重历史、传承文化,对张某的房屋给予合理的补偿。

4. 专家意见在审理过程中,法院还邀请了几位房地产评估专家对张某的房屋进行评估。

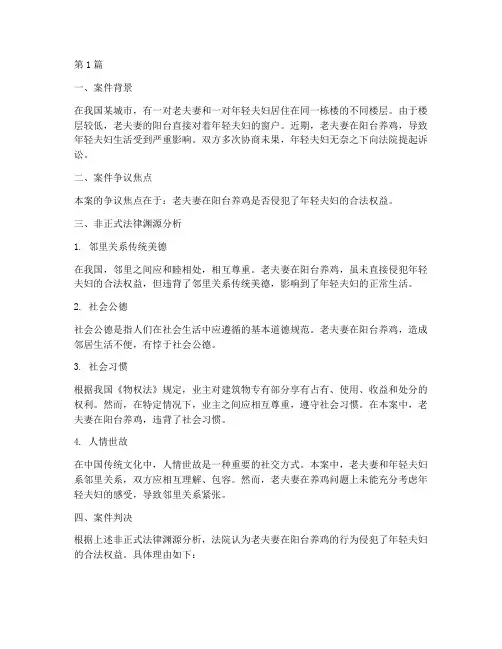

第1篇一、案件背景在我国某城市,有一对老夫妻和一对年轻夫妇居住在同一栋楼的不同楼层。

由于楼层较低,老夫妻的阳台直接对着年轻夫妇的窗户。

近期,老夫妻在阳台养鸡,导致年轻夫妇生活受到严重影响。

双方多次协商未果,年轻夫妇无奈之下向法院提起诉讼。

二、案件争议焦点本案的争议焦点在于:老夫妻在阳台养鸡是否侵犯了年轻夫妇的合法权益。

三、非正式法律渊源分析1. 邻里关系传统美德在我国,邻里之间应和睦相处,相互尊重。

老夫妻在阳台养鸡,虽未直接侵犯年轻夫妇的合法权益,但违背了邻里关系传统美德,影响到了年轻夫妇的正常生活。

2. 社会公德社会公德是指人们在社会生活中应遵循的基本道德规范。

老夫妻在阳台养鸡,造成邻居生活不便,有悖于社会公德。

3. 社会习惯根据我国《物权法》规定,业主对建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利。

然而,在特定情况下,业主之间应相互尊重,遵守社会习惯。

在本案中,老夫妻在阳台养鸡,违背了社会习惯。

4. 人情世故在中国传统文化中,人情世故是一种重要的社交方式。

本案中,老夫妻和年轻夫妇系邻里关系,双方应相互理解、包容。

然而,老夫妻在养鸡问题上未能充分考虑年轻夫妇的感受,导致邻里关系紧张。

四、案件判决根据上述非正式法律渊源分析,法院认为老夫妻在阳台养鸡的行为侵犯了年轻夫妇的合法权益。

具体理由如下:1. 老夫妻在阳台养鸡,导致年轻夫妇生活受到严重影响,违反了邻里关系传统美德。

2. 老夫妻在阳台养鸡,违背了社会公德,损害了邻居的合法权益。

3. 老夫妻在阳台养鸡,不符合社会习惯,影响了邻里之间的和谐。

4. 老夫妻在处理邻里纠纷时,未能充分考虑人情世故,加剧了邻里矛盾。

综上,法院判决老夫妻停止在阳台养鸡,并赔偿年轻夫妇因养鸡造成的损失。

五、案件启示本案启示我们,在处理邻里纠纷时,应充分重视非正式法律渊源的作用。

以下是一些建议:1. 邻里之间应相互尊重、理解,遵守传统美德和社会公德。

2. 遇到纠纷时,应主动沟通,寻求解决方案,避免矛盾激化。

第1篇一、引言在法律实践中,法律渊源的适用条件是确保法律正确实施的重要前提。

法律渊源包括正式法律渊源和非正式法律渊源。

相较于正式法律渊源,非正式法律渊源在适用条件上具有一定的灵活性。

本文将探讨非正式法律渊源的适用条件,以期为我国法律实践提供参考。

二、非正式法律渊源概述非正式法律渊源,是指在我国法律体系中,未经立法机关正式颁布的法律规范、原则、习惯等。

非正式法律渊源主要包括以下几类:1. 传统习俗:指在一定地域、民族、宗教等特定群体中长期形成的、具有一定约束力的习惯性规范。

2. 学说:指法律专家、学者对法律问题所提出的理论观点、解释和论证。

3. 司法判例:指在司法实践中形成的、具有指导意义的案例。

4. 国际惯例:指在国际交往中形成的、被各国普遍承认和遵守的习惯性规范。

5. 社会公德:指在一定社会范围内,人们普遍认同的道德规范。

三、非正式法律渊源适用条件1. 法律适用需求非正式法律渊源的适用,首先要满足法律适用需求。

在实际案件中,当正式法律渊源无法解决具体问题时,可以考虑适用非正式法律渊源。

具体表现为以下几种情况:(1)正式法律渊源缺乏明确规定,导致法律适用困难;(2)正式法律渊源过于原则性,难以具体操作;(3)正式法律渊源与实际情况存在较大差异,适用存在障碍。

2. 非正式法律渊源的合理性非正式法律渊源的适用,要求其具有合理性。

具体包括以下几个方面:(1)与宪法、法律、行政法规等正式法律渊源不抵触;(2)符合社会公德、伦理道德和社会主义核心价值观;(3)具有普遍性、代表性,能够反映特定群体或地域的普遍意愿。

3. 非正式法律渊源的权威性非正式法律渊源的适用,要求其具有权威性。

具体包括以下几个方面:(1)具有广泛的社会认可度;(2)经过长时间的实践检验,具有稳定性;(3)具有权威的法律专家、学者支持。

4. 非正式法律渊源的适用范围非正式法律渊源的适用范围应有限制。

具体包括以下几个方面:(1)不得与正式法律渊源相冲突;(2)不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益;(3)不得滥用非正式法律渊源,导致法律适用不公。

第1篇一、案件背景张某和李某系邻居,两家关系较好。

2018年5月,张某因家中装修急需资金,向李某借款10万元。

双方约定借款期限为一年,年利率为6%,张某在一年内分三次偿还。

张某向李某出具了借条,双方均表示认可。

2019年5月,张某因故无法按时偿还借款。

李某多次催要,张某均以各种理由推脱。

2019年8月,李某将张某诉至法院,要求张某偿还借款本金及利息。

二、案件争议焦点本案争议焦点在于:张某与李某之间的借款合同是否有效,以及张某是否应承担还款责任。

三、法院审理过程法院受理案件后,依法组成合议庭,公开开庭审理。

在庭审过程中,双方当事人就以下事实进行了陈述:1.张某承认向李某借款10万元,但表示自己无力偿还。

2.李某承认张某向其借款,但要求张某按照约定偿还借款本金及利息。

法院审理认为,张某与李某之间的借款合同是双方真实意思表示,内容不违反法律法规的强制性规定,应认定为有效。

张某作为借款人,应按照约定履行还款义务。

四、适用非正式法律渊源的依据本案中,法院在审理过程中,适用了以下非正式法律渊源:1.道德规范:我国传统道德观念强调诚信、守信。

张某作为借款人,应按照约定履行还款义务,不得恶意拖欠借款。

2.民间习惯:民间借贷在我国具有悠久的历史,双方当事人对借款合同的权利义务有较为明确的认识。

本案中,张某与李某之间的借款合同符合民间借贷的普遍习惯。

3.法理原则:公平原则是民法的核心原则之一。

法院在审理过程中,应充分尊重当事人的合法权益,维护社会公平正义。

五、法院判决结果根据以上事实和证据,法院判决如下:1.张某应向李某偿还借款本金10万元及利息6000元。

2.李某应承担本案诉讼费用。

六、案例分析本案是一起典型的民间借贷纠纷案件。

在审理过程中,法院充分考虑了道德规范、民间习惯和法理原则,适用了非正式法律渊源,维护了当事人的合法权益。

本案的判决结果体现了我国法律制度的公正性,同时也提醒广大借款人,应遵守诚信原则,按照约定履行还款义务,以免产生不必要的纠纷。

第1篇一、背景介绍随着互联网的普及和社交媒体的兴起,人们在网络上发表言论、传播信息变得愈发便捷。

然而,这也带来了一系列法律问题,尤其是名誉侵权问题。

本案例将探讨一起在社交媒体上发生的名誉侵权事件,以及法院如何根据非正式法律渊源对其进行规制。

二、案情简介2019年,某知名博主在社交媒体上发布了一篇题为《揭秘某明星的真实面目》的文章,声称某明星涉嫌重大违法违纪行为。

该文章迅速在网络上传播,引发广泛关注。

随后,某明星及其工作室发表声明,要求博主删除侵权文章,并公开道歉。

然而,博主并未理会,反而继续在社交媒体上转发和评论,导致某明星的名誉受到严重损害。

某明星及其工作室遂将博主诉至法院,要求博主删除侵权文章、公开道歉并赔偿精神损害赔偿金。

在审理过程中,法院认为该案涉及名誉侵权,但博主提供的证据不足以证明其行为构成侵权。

同时,法院注意到,在社交媒体上,类似的名誉侵权案件屡见不鲜,有必要从法律角度对这类案件进行规制。

三、非正式法律渊源的运用1. 社会舆论在本案中,法院首先考虑了社会舆论这一非正式法律渊源。

由于博主在社交媒体上发布的文章引发了广泛关注,许多网友对某明星进行了攻击和谩骂。

这种舆论压力对某明星的名誉造成了严重影响。

因此,法院认为,即使博主的行为未构成侵权,但其言论对某明星的名誉造成了负面影响,应当承担一定的法律责任。

2. 社会道德规范其次,法院考虑了社会道德规范这一非正式法律渊源。

在社交媒体上,人们应当遵守诚实守信、尊重他人名誉的道德规范。

博主在未核实事实的情况下,就发布涉嫌诽谤某明星的文章,显然违反了社会道德规范。

因此,法院认为,博主的行为在一定程度上损害了社会道德秩序,应当受到法律制裁。

3. 行业规范此外,法院还考虑了行业规范这一非正式法律渊源。

在娱乐圈,明星的名誉是其事业发展的基石。

因此,娱乐圈内部对名誉侵权问题有着严格的规范。

博主作为社交媒体博主,在发布涉及明星名誉的文章时,应当遵守行业规范,对事实进行核实。

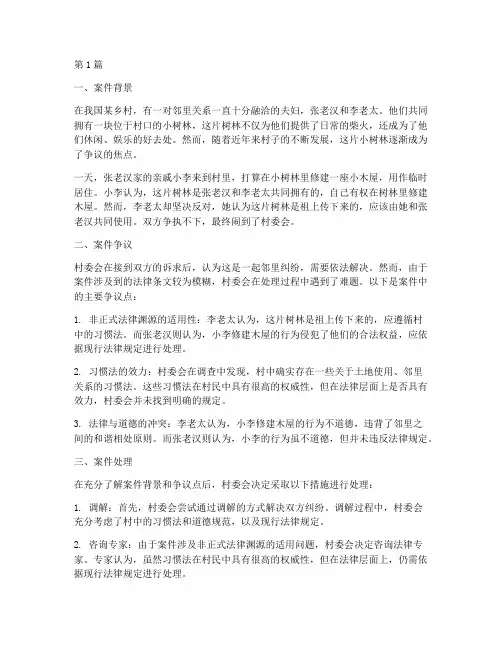

第1篇一、案件背景在我国某乡村,有一对邻里关系一直十分融洽的夫妇,张老汉和李老太。

他们共同拥有一块位于村口的小树林,这片树林不仅为他们提供了日常的柴火,还成为了他们休闲、娱乐的好去处。

然而,随着近年来村子的不断发展,这片小树林逐渐成为了争议的焦点。

一天,张老汉家的亲戚小李来到村里,打算在小树林里修建一座小木屋,用作临时居住。

小李认为,这片树林是张老汉和李老太共同拥有的,自己有权在树林里修建木屋。

然而,李老太却坚决反对,她认为这片树林是祖上传下来的,应该由她和张老汉共同使用。

双方争执不下,最终闹到了村委会。

二、案件争议村委会在接到双方的诉求后,认为这是一起邻里纠纷,需要依法解决。

然而,由于案件涉及到的法律条文较为模糊,村委会在处理过程中遇到了难题。

以下是案件中的主要争议点:1. 非正式法律渊源的适用性:李老太认为,这片树林是祖上传下来的,应遵循村中的习惯法。

而张老汉则认为,小李修建木屋的行为侵犯了他们的合法权益,应依据现行法律规定进行处理。

2. 习惯法的效力:村委会在调查中发现,村中确实存在一些关于土地使用、邻里关系的习惯法。

这些习惯法在村民中具有很高的权威性,但在法律层面上是否具有效力,村委会并未找到明确的规定。

3. 法律与道德的冲突:李老太认为,小李修建木屋的行为不道德,违背了邻里之间的和谐相处原则。

而张老汉则认为,小李的行为虽不道德,但并未违反法律规定。

三、案件处理在充分了解案件背景和争议点后,村委会决定采取以下措施进行处理:1. 调解:首先,村委会尝试通过调解的方式解决双方纠纷。

调解过程中,村委会充分考虑了村中的习惯法和道德规范,以及现行法律规定。

2. 咨询专家:由于案件涉及非正式法律渊源的适用问题,村委会决定咨询法律专家。

专家认为,虽然习惯法在村民中具有很高的权威性,但在法律层面上,仍需依据现行法律规定进行处理。

3. 实地调查:为了进一步核实案件事实,村委会组织人员对树林的使用情况进行了实地调查。

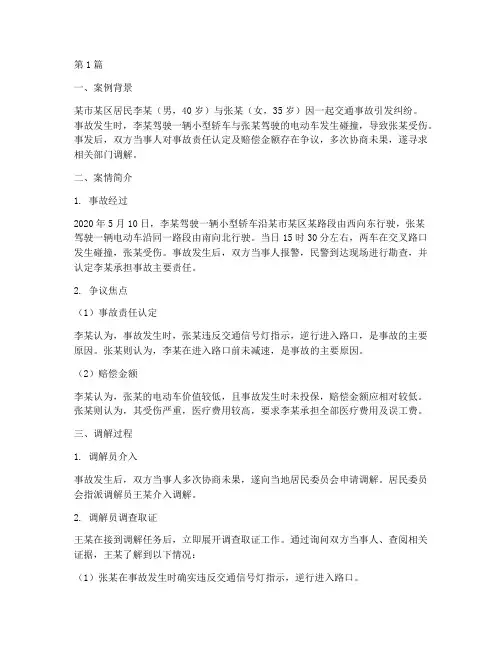

第1篇一、案例背景某市某区居民李某(男,40岁)与张某(女,35岁)因一起交通事故引发纠纷。

事故发生时,李某驾驶一辆小型轿车与张某驾驶的电动车发生碰撞,导致张某受伤。

事发后,双方当事人对事故责任认定及赔偿金额存在争议,多次协商未果,遂寻求相关部门调解。

二、案情简介1. 事故经过2020年5月10日,李某驾驶一辆小型轿车沿某市某区某路段由西向东行驶,张某驾驶一辆电动车沿同一路段由南向北行驶。

当日15时30分左右,两车在交叉路口发生碰撞,张某受伤。

事故发生后,双方当事人报警,民警到达现场进行勘查,并认定李某承担事故主要责任。

2. 争议焦点(1)事故责任认定李某认为,事故发生时,张某违反交通信号灯指示,逆行进入路口,是事故的主要原因。

张某则认为,李某在进入路口前未减速,是事故的主要原因。

(2)赔偿金额李某认为,张某的电动车价值较低,且事故发生时未投保,赔偿金额应相对较低。

张某则认为,其受伤严重,医疗费用较高,要求李某承担全部医疗费用及误工费。

三、调解过程1. 调解员介入事故发生后,双方当事人多次协商未果,遂向当地居民委员会申请调解。

居民委员会指派调解员王某介入调解。

2. 调解员调查取证王某在接到调解任务后,立即展开调查取证工作。

通过询问双方当事人、查阅相关证据,王某了解到以下情况:(1)张某在事故发生时确实违反交通信号灯指示,逆行进入路口。

(2)李某在进入路口前未减速,存在一定过错。

(3)张某受伤严重,医疗费用较高。

3. 调解员调解在充分了解案情后,王某开始调解工作。

(1)关于事故责任认定王某指出,张某违反交通信号灯指示,逆行进入路口,是事故发生的主要原因。

但李某在进入路口前未减速,也存在一定过错。

因此,双方应承担相应责任。

(2)关于赔偿金额王某考虑到张某受伤严重,医疗费用较高,且李某存在一定过错,建议李某承担张某医疗费用及误工费的一半。

4. 调解结果经过王某的努力,双方当事人最终达成一致意见:李某承担张某医疗费用及误工费的一半,共计人民币5万元。

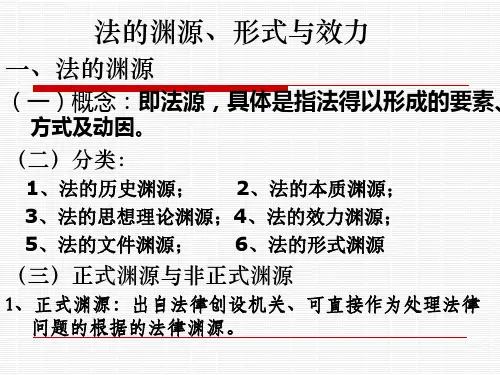

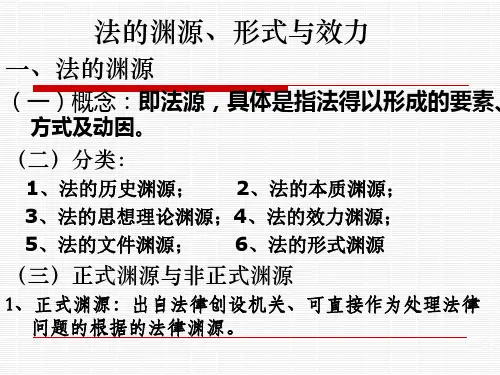

如何区分我国法的正式渊源和非正式渊源1、法的渊源,从法律人职业的角度看,是指特定法律共同体所承认的具有法的约束力或具有法律说服力并能够作为法律人的法律决定之大前提的规范或准则来源的那些资料,如制定法、判例、习惯、法理等。

法的渊源可以从不同的角度作出不同的分类,法的正式渊源和非正式渊源是最主要的分类。

2、正式的法的渊源是指具有明文规定的法律效力并且直接作为法律人的法律决定的大前提的规范来源的那些资料,如宪法、法律、法规等,主要是制定法,即不同国家机关根据具体职权和程序制定的各种规范性文件。

3、法的非正式渊源则指不具有明文规定的法律效力,但具有法律说服力并能够构成法律人的法律决定的大前提的准则来源的那些资料,如正义标准、理性原则、公共政策、道德信念、社会思潮、习惯、乡规民约、社团规章、权威性法学著作,还有外国法等。

4、在我国,法的正式渊源主要为以宪法为核心的各种制定法,包括宪法、法律、行政法规、规章、民族自治法规、地方性法规、经济特区的规范性文件、特别行政区的法律法规、国际条约、国际惯例。

对于国际条约是否是我国法的正式渊源,存有争议,因为我国参加的某些国际条约并不能直接引用,需要通过国内立法转化为国内法。

通常认为,在民法领域,我国缔结或者参加的国际条约与我国法律有不同规定,适用国际条约的规定,保留的除外。

国际条约没有规定的,可以适用国际惯例。

5、我国法的非正式渊源主要包括习惯、判例、政策。

法的非正式渊源的适用情形一般包括:(1)正式的法的渊源完全不能为法律决定提供大前提;(2)适用某种正式的法的渊源会与公平正义的基本要求、强制性要求和占支配地位的要求发生冲突;(3)一项正式的法的渊源可能会产生出两种解释的模棱两可性和不确定性。

此时需要求助于法的非正式渊源。

【注意事项】记住当代中国法的正式和非正式渊源即可。

理论法五星级考点法律渊源1、正式渊源与非正式渊源(1)正式渊源:①含义:指具有明文规定的法律效力,并且直接作为法律人的法律决定的大前提的规范来源的那些资料。

②正式渊源是法律人必须予以考虑的。

(2)非正式渊源:①含义:指不具有明文规定的法律效力,但具有法律说服力并且能够构成法律人的法律决定的大前提的准则来源的那些资料。

②非正式渊源的主要价值在于辅助正式渊源的运用或者弥补正式渊源的漏洞。

2、当代中国的正式法律渊源3、当代中国的非正式法律渊源(1)社会习惯;(2)判例;(3)党和国家的政策。

4、法律渊源之间的冲突原则(1)不同位阶:原则上,不同位阶的法律渊源之间的冲突要遵照下位法不得违反上位法的基本原则来决定其适用顺序,但存在两个例外:①自治条例、单行条例与上位法矛盾并不必然丧失法律效力;②经济特区的法律与法律矛盾,由全国人大常委会裁决。

(2)同一位阶:原则上,同一位阶的法律渊源之间的冲突的解决方法有三:①特别法优于一般法;②新法优于旧法;③若新法为一般法,旧法为特别法,则由制定机关裁决。

但地方性法规与部门规章不一致时,要交由国务院提出意见:a. 如果国务院认为应当适用地方性法规的,则直接适用地方性法规;b. 如果国务院认为应当适用部门规章,还需提请全国人大常委会裁决。

部门规章与部门规章或地方政府规章之间的矛盾,由国务院裁决。

【学霸笔记】1.法律渊源主要解决法官裁判案件的依据从哪里来的问题,其中法官必须考虑、必须适用的称之为正式法律渊源;法官可以考虑、可以适用的称之为非正式法律渊源。

2.正式法律渊源与非正式法律渊源区别的关键在于是否具有明文规定的法律效力。

3.非正式法律渊源除了包括习惯、判例和政策外,还包括法学理论、村规民约、居民公约等其他类型。

4.非正式法律渊源在实际的司法裁判中主要发挥辅助正式法律渊源理解和填补正式法律渊源漏洞的作用。

[行政法]非正式行政法渊源的效力适用规则研究非正式行政法渊源的效力适用规则研究一、非正式行政法渊源的内涵和结构“法律渊源”语出罗马法Fontesjuris[1],原意为法律的源泉,即法源,指法律的内容导源于何处。

这是“法律渊源”的实质内涵。

但我国法学界几乎都是在形式意义上使用“法律渊源”这一概念,认为法律渊源是根据法律效力的来源不同而形成的[2]、由不同国家机关制定和认可的、具有不同法律效力和法律地位的各种类别的规范性法律文件的总称,包括正式渊源和非正式渊源两类。

美国学者博登海默认为,正式渊源是可以从体现了官方法律文件中的明确条文形式中得到的渊源。

非正式渊源指尚未在正式法律文件中得到权威性的和至少是明文的阐述与体现的那些具有法律意义的资料和考虑,包括“正义标准”、“推理和思考事物本质的原则”、“个别衡平法”、“公共政策”、“道德信念”、“社会倾向”以及“习惯法”[3]。

我国学者一般认为,正式渊源通常又称直接渊源,指国家制定的具有不同效力的成文法律,包括宪法、法律、行政法规、地方法规、自治法规以及规章等。

非正式渊源通常又称间接渊源,指经国家认可的,由国家赋予其法律效力的规范性文件,包括公共政策、法律原理、判例等 [4]。

我国也有学者将行政和地方规章纳入非正式行政法渊源的范畴进行讨论,理由是我国行政诉讼法第五十三条规定,人民法院对规章享有间接审查权 [5]。

笔者认为,从我国传统行政法理论和立法实践来看,将规章纳入非正式行政法渊源是值得商榷的。

首先,我国立法法已把规章作为正式的行政法渊源之一进行了规范;其次,我国行政诉讼法虽赋予人民法院对规章的间接审查权,但这并不是区分正式和非正式行政法渊源的标准和条件。

在具体法律法规的选择和适用问题上,人民法院对法律法规同样享有选择权,有权适用此法,而不是用彼法;有权取上位法,舍下位法。

且我国宪法和相关法律也已明确赋予国务院各部委以及省级人民政府、省会城市人民政府、较大的市人民政府、经济特区人民政府享有规章的制定权。