第十二章全新药物设计

- 格式:ppt

- 大小:116.50 KB

- 文档页数:25

药物设计学完整版药物设计学是一门研究如何设计出具有特定生物活性的化合物的学科,它结合了化学、生物学、计算机科学等多个领域的知识。

药物设计的目标是通过理解疾病发生发展的分子机制,找到能够干扰或调节这些过程的化合物,从而开发出新的治疗方法。

药物设计学的主要内容包括:1. 目标选择:选择合适的药物靶点,即与疾病相关的生物分子,如蛋白质、核酸等。

2. 先导化合物的发现:通过高通量筛选、计算机辅助设计等方法,寻找具有潜在生物活性的化合物。

3. 优化和改造:对先导化合物进行结构改造,以提高其生物活性、选择性和药代动力学性质。

4. 体外和体内活性测试:评估化合物的生物活性、毒性和药代动力学性质。

5. 临床前研究:对候选药物进行安全性、有效性和药代动力学研究。

6. 临床试验:在人体中评估候选药物的安全性和有效性。

7. 上市后监测:对上市药物进行长期的安全性、有效性和经济性监测。

药物设计学的发展历程可以追溯到20世纪初,当时人们开始尝试通过化学方法合成具有生物活性的化合物。

随着生物学、计算机科学等领域的不断发展,药物设计学逐渐形成了一门独立的学科。

近年来,随着高通量筛选、计算机辅助设计等技术的进步,药物设计学的发展速度大大加快,越来越多的新药被成功开发出来。

药物设计学的研究成果对于新药研发具有重要意义。

通过药物设计学的研究,我们可以更加深入地理解疾病发生发展的分子机制,找到更加有效的治疗方法。

同时,药物设计学的研究还可以推动化学、生物学、计算机科学等领域的交叉融合,促进这些领域的发展。

药物设计学完整版药物设计学是一门研究如何设计出具有特定生物活性的化合物的学科,它结合了化学、生物学、计算机科学等多个领域的知识。

药物设计的目标是通过理解疾病发生发展的分子机制,找到能够干扰或调节这些过程的化合物,从而开发出新的治疗方法。

药物设计学的主要内容包括:1. 目标选择:选择合适的药物靶点,即与疾病相关的生物分子,如蛋白质、核酸等。

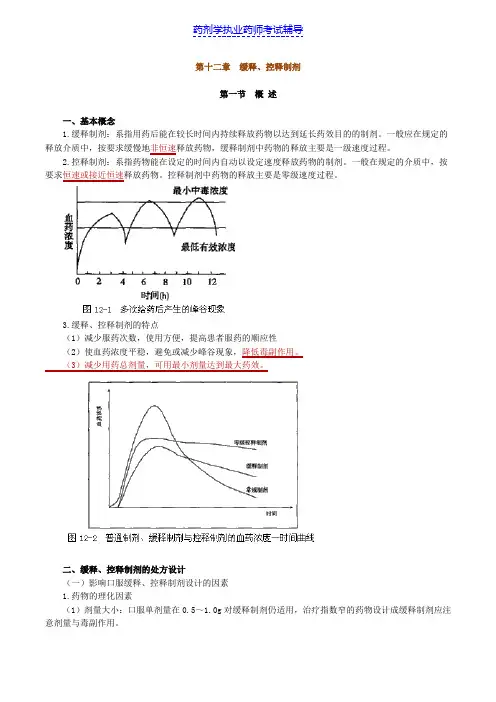

第十二章缓释、控释制剂第一节概述一、基本概念1.缓释制剂:系指用药后能在较长时间内持续释放药物以达到延长药效目的的制剂。

一般应在规定的释放介质中,按要求缓慢地非恒速释放药物,缓释制剂中药物的释放主要是一级速度过程。

2.控释制剂:系指药物能在设定的时间内自动以设定速度释放药物的制剂。

一般在规定的介质中,按要求恒速或接近恒速释放药物。

控释制剂中药物的释放主要是零级速度过程。

3.缓释、控释制剂的特点(1)减少服药次数,使用方便,提高患者服药的顺应性(2)使血药浓度平稳,避免或减少峰谷现象,降低毒副作用。

(3)减少用药总剂量,可用最小剂量达到最大药效。

二、缓释、控释制剂的处方设计(一)影响口服缓释、控释制剂设计的因素1.药物的理化因素(1)剂量大小:口服单剂量在0.5~1.0g对缓释制剂仍适用,治疗指数窄的药物设计成缓释制剂应注意剂量与毒副作用。

(2)pKa、解离度和水溶性:非解离型、脂溶性大的药物易通过脂质生物膜,应注意消化道pH对药物释放的影响。

溶解度<0.01mg/ml,本身具有缓释作用。

设计缓释制剂时药物溶解度<0.1mg/ml不适宜。

(3)药物的油、水分配系数:药物的油、水分配系数大的,在机体内滞留时间长。

油、水分配系数小时,不易透过脂质膜,故油、水分配系数应适中。

(4)稳定性:不稳定药物制成固体制剂较好2.生物因素(1)生物半衰期:24h<t1/2<1h不宜制成缓释制剂,t1/2>24h的药物本身就具有缓释作用。

(2)吸收:吸收的半衰期应控制3~4h的药物,否则不利于吸收。

(3)代谢:吸收前有代谢的药物,不适宜制成缓释制剂,如要制成缓释制剂,需加入代谢的抑制剂。

(二)缓释、控释制剂的设计1.药物选择(1)t1/2=2~8h适宜;12h<t1/2<1h,不适宜制成该类制剂。

(2)剂量很大、药效很激烈、溶解吸收很差、剂量需精密调节的药物不宜制成缓释、控释制剂。

2.设计要求(1)生物利用度:缓控制剂的相对生物利用度应为普通制剂的80~120%(2)峰谷浓度比:稳定时,峰、谷浓度应小于或等于普通制剂。

中药综合十二章知识点总结中药综合-十二章知识点总结中药作为我国传统医学的重要组成部分,有着悠久的历史和广泛的应用。

它不仅是一种医学疗法,更是一门综合性学科。

中药学涉及广泛的内容,其中十二章是其重要组成部分。

本文将对中药综合十二章的知识点进行总结。

第一章:基础理论中药基础理论包括中药学的基本概念、基本理论、中药的来源和采药、中药鉴定等内容。

其中,中药的来源和采药是中药学的关键环节。

根据中医学典籍记载和实践总结,中药的来源可分为草药、木药、矿药和动物药四大类别。

在中药材的采集过程中,要注意区分野生植物和人工培育的植物,以确保中药材的质量和安全性。

第二章:中药材炮制中药材的炮制涉及到加工、制作、炮制和储藏等过程。

其中,加工过程中需要掌握适宜的工艺方法,如水洗、焙炒、炒炙、蒸馏、浸泡等。

不同的药材和药性需要选择不同的炮制方法,以提高其药效和降低毒副作用。

此外,中药材炮制后也需要妥善的储藏,避免其受潮、虫蛀等现象。

第三章:中药质量控制中药质量控制是保证中药疗效和安全性的重要环节。

中药质量控制从多个方面进行,如外观质量、理化性质、有效成分含量和微生物限度等。

外观质量包括形状、色泽、气味等方面的评估;理化性质主要针对中药的溶解度、比重、密度等特性;有效成分含量是指中药中所含的具有药理活性的化学成分的含量;微生物限度则是对中药中的微生物污染进行限制,以保证用药安全。

第四章:中药配伍禁忌中药配伍禁忌是指不同中药之间因药物性质相克或相互作用而不能同时应用的情况。

例如小柴胡汤中的黄连与半夏相克,虚劳奇正汤中的人参与大黄相克。

此外,中药与西药之间也存在一定的相互作用,需要遵循西医药物配伍的原则。

第五章:中药毒理学中药毒理学研究中药在体内的相互作用和毒副作用等内容。

中药的毒副作用常常是由于中药中的一些化学成分对人体产生不良反应导致的。

例如,某些中药可以损伤肝脏、肾脏等器官。

因此,在使用中药时应注意剂量,严禁过量使用。

第六章:中药药理学中药药理学研究中药的药理作用和药效机制等内容。

人民卫生出版社《药物化学》第四版五章“消化系统药物”的编写说明徐正华西医科大学药学院610044有幸参加人民卫生出版社《药物化学》四版的编写工作。

在主编郑虎教授指导下,在各位编委的帮助下,我编写了第五章“消化系统药物”和第十二章“新药研究和设计”。

现将第五章“消化系统药物”编写的意图、内容的取舍和安排等,给予说明,供使用本教材的同行们参考。

其中主要内容是在编写过程中与主编和各位编委讨论的结果。

一、设消化系统药物一章的考虑第四版新设了消化系统药物一章,把治疗消化系统疾病的药物集中在这章介绍。

在本书的一、二、三版均无消化系统药物这一章,与消化系统疾病有关的药物介绍得不多,有的放在其他章,如西咪替丁在抗组胺药物。

药物化学的书籍对药物分类历来无统一的标准。

以人民卫生出版社《药物化学》第三版为例,有按化学结构分的,如甾类药物;有按药理作用分的,如麻醉药;有按作用机制分的,如抗组胺药物;有按治疗的疾病种类分的,如抗肿瘤药物;有按治疗疾病的部位分的,如心血管系统药物;有按来源分的,如抗生素,维生素。

这是约定俗成的分类方法,即沿用该类药物发现时的分类方法。

各种方法都有它的优点和不足之处。

我们注意到,按治疗疾病的部位分类的在以前的教材中,只有心血管系统药物。

实际上,按照治疗疾病发生的系统来分类最便于学习和今后的使用。

这种分类方法广泛地为药理学、临床药物学和各种药物学手册采用,也为国外的许多教科书采用。

采用与这些学科一致的分类方法,有利于学生的学习和记忆,今后使用时查阅也较方便。

同时,在学习中也便于学习或复习相关的生理、病理和疾病的知识。

本书的2、3、4、5章都是按治疗疾病发生的系统来分类的。

这样总的章数也比较少。

消化系统的疾病既常见又顽固。

临床用药种类多,处方量大。

作为一个系统用药其内容十分丰富。

在几乎所有的药物学,药理学的书上均设有专章。

因此,我们确定设立消化系统药物一章。

由于有些药物可以有多种治疗作用,如一些抗感染药物可以用于杀灭幽门螺旋杆菌,治疗胃溃疡,这些药物主要在化学治疗药中学习,就不放在消化系统药物中。

2017年执业西药师超级宝典第十二章常用药物的结构特征与作用考点1喹诺酮类抗菌药物(1)该类药物的作用靶点是DNA螺旋酶和拓扑异构酶Ⅳ,结构中的A环及其取代基是产生药效关键的药效团。

在喹诺酮类抗菌药分子中的关键药效团是3位羧基和4位羰基。

在体内3位羧基可与葡萄糖醛酸结合,这是该类药物主要代谢途径之一,该药效团极易和钙、镁、铁、锌等金属离子螯合,不仅降低了药物的抗菌活性,也是造成因体内的金属离子流失,引起妇女、老人和儿童缺钙、贫血、缺锌等副作用的主要原因。

(2)喹诺酮类抗菌药的典型药物有诺氟沙星,环丙沙星,左氧氟沙星,洛美沙星,加替沙星,莫西沙星等。

(3)诺氟沙星是第一个在喹诺酮分子中引入氟原子的药物,6位引入的氟原子,使得抗菌活性增加。

7位存在的哌嗪基为抗菌活性重要药效团,用于肠道、泌尿道感染。

(4)环丙沙星1位为环丙基,在所有喹诺酮类抗菌药物中,具有最低抑菌浓度。

(5)左氧氟沙星有手性碳原子,药用为左旋体,这源于其对DNA螺旋酶的抑制作用大于右旋体,左旋体的抗菌作用大于右旋异构体8~ 128倍。

左氧氟沙星较氧氟沙星相比的优点为:①活性为氧氟沙星的2倍;②水溶性好,更易制成注射剂;③毒副作用小,为喹诺酮类抗菌药已上市中的最小者。

(6)6位和8位同时引入两个氟原子并在7位引入3-甲基哌嗪得到洛美沙星,8位氟原子取代基可提高口服生物利用度,但8位氟原子取代可增加其光毒性,8位以氮取代时,使生物利用度提高,其代表药物是依诺沙星。

5位以氨基取代时,活性较强,代表药物是司帕沙星。

在喹诺酮类抗菌药物母核的8位以8-甲氧基取代时,其光毒性较小。

代表药物为加替沙星。

(7)莫西沙星8位有甲氧基,7位二氮杂环,抗菌谱广,光毒性低,肺、窦中达高浓度,用于成年人上、下呼吸道感染。

考点2苯二氮类药物结构特点第十二章常用药物的结构特征与作用(1)A环:A环上7-位的取代基的性质对生物活性影响较大。

当7位引入吸电子取代基时,药物活性明显地增强,如氟西泮,吸电子越强,作用越强,其次序为NO2>Br>CF3>Cl。

第一章1、药物作用的靶点可以是A:酶、受体、核酸和离子通道B:细胞膜和线粒体C:溶酶体和核酸D:染色体和染色质正确答案:酶、受体、核酸和离子通道2、属于生物大分子结构特征的是A:多种单体的共聚物B:分子间的共价键结合C:分子间的离子键结合D:多种单体的离子键结合正确答案:多种单体的共聚物3、药物与靶点发生的相互作用力主要是A:分子间的共价键结合B:分子间的非共价键结合C:分子间的离子键结合D:分子间的水化作用正确答案:分子间的非共价键结合4、生物膜的基本结构理论是A:分子镶嵌学硕B:微管镶嵌学硕C:流动镶嵌学说D:离子通道学说正确答案:流动镶嵌学说5、影响药物生物活性的立体因素包括A:立体异构B:光学异构C:顺分异构D:构象异构正确答案:立体异构,光学异构,顺分异构,构象异构第二章1、哪些信号的分子的受体属于细胞膜离子通道受体A:甾体激素B:乙酰胆碱C:5-羟色胺D:胰岛素正确答案:乙酰胆碱2、 cAMP介导的内源性调节物质有A:5-羟色胺B:乙酰胆碱C:胰岛素D:促肾上腺皮质激素正确答案:促肾上腺皮质激素3、胞内信使cAMP和cGMP是由哪种酶分解灭活的A:蛋白酶B:胆碱酯酶C:单胺氧化酶D:磷酸二酯酶正确答案:磷酸二酯酶4、维生素D是哪类受体的拮抗剂A:VDRB:PRC:ARD:PPARγ正确答案: VDR5、信号分子主要由哪些系统产生和释放A:心脑血管系统B:神经系统C:免疫系统D:内分泌系统正确答案:神经系统,免疫系统,内分泌系统第三章1、下列哪种氨基酸衍生物是苯丙氨酸类似物A:四氢异喹啉-3-羧酸B:2-哌啶酸C:二苯基丙酸D:焦谷氨酸E:1-氮杂环丁烷-2-羧酸正确答案:2、下列属于肽键(酰胺键)的电子等排体的是A:硫代丙烷B:氟代乙烯C:卤代苯D:乙内酰脲E:二硫化碳正确答案:3、维系肽的二级结构稳定的主要键合方式是A:离子键B:氢键C:酰胺键D:二硫键E:共价键正确答案:4、属于下丘脑的释放激素和释放抑制激素的主要活性肽是A:降钙素B:胰高血糖素D:血管紧张素E:促肾上腺皮质激素正确答案:5、当多肽的一个或几个酰胺键被电子等排体取代得到的肽类似物又被称为A:类肽B:二肽C:神经肽D:内啡肽E:α-螺旋模拟物正确答案:第四章1、快速可逆性抑制剂中既与酶结合,又与酶-底物复合物结合的抑制剂称为A:反竞争性抑制剂B:竞争性抑制剂C:非竞争性抑制剂D:多靶点抑制剂E:多底物类似物抑制剂正确答案:2、非共价键结合的酶抑制剂以不同的动力学过程与靶酶结合,遵循米氏方程的是A:快速可逆结合C:不可逆结合D:紧密结合E:缓慢-紧密结合正确答案:3、为了增加药物与酶之间的疏水结合,可引入的基团是A:甲氧基B:羟基C:羧基D:烷基E:磺酸基正确答案:4、底物或抑制剂与酶活性位点的作用力包括A:静电作用B:范德华力C:疏水作用D:氢键E:阳离子-π键正确答案:5、作为药物的酶抑制剂应具有以下特征A:对靶酶的抑制作用活性高B:对靶酶的特异性强C:对拟干扰或阻断的代谢途径具有选择性D:有良好的药物代谢和动力学性质E:代谢产物的毒性低正确答案:第五章1、下列物质中,哪种物质直接参与了核酸从头合成中嘧啶碱基的合成A:二氧化氮B:谷氨酸C:天冬氨酸D:甘氨酸E:丙氨酸正确答案:2、核酸的生物合成中,胞嘧啶核苷酸是经以下哪种物质转化生成的A:尿嘧啶B:尿嘧啶核苷C:尿嘧啶核苷酸D:尿嘧啶核苷二磷酸E:尿嘧啶核苷三磷酸正确答案:3、下列抗病毒药物中,属于碳环核苷类似物的是A:阿巴卡韦C:西多福韦D:去羟肌苷E:阿昔洛韦正确答案:4、下列抗病毒药物中,属于无环核苷磷酸酯类化合物的是A:泛昔洛韦B:喷昔洛韦C:更昔洛韦D:阿昔洛韦E:西多福韦正确答案:5、 siRNA的单恋长度一般为多少个核苷酸A:13-15B:15-17C:17-19D:19-21E:21-23正确答案:第六章1、药物在没得作用下转变成极性分子,再通过人体系统排出体外的生物转化过程称为B:药物分布C:药物代谢D:药物排泄正确答案:2、通常前药设计不用于A:提高稳定性,延长作用时间B:促进药物吸收C:改变药物的作用靶点D:提高药物在作用部位的特异性正确答案:3、本身没有生物活性,经生物转化后才显示药理作用的化合物称为A:前药B:软药C:硬药D:靶向药物正确答案:4、匹氨西林是半合成的广谱抗生素氨苄西林的前药,其设计的主要目的是A:降低氨苄西林的胃肠道刺激性B:增加氨苄西林的胃肠道刺激性C:增加氨苄西林的水溶性,改善药物吸收D:增加氨苄西林的脂溶性,促进氨苄西林的吸收5、按照前药原理常用的结构修饰方法有A:酰胺化B:成盐C:环合D:醚化E:电子等排正确答案:第七章1、普鲁卡因的酯基被替换成了下列哪个基团而开发成了抗心律失常药普鲁卡因胺?A:酰胺B:亚胺C:醚D:硫酯正确答案:2、非经典的生物电子等排体不包括A:环与非环结构及构象限制B:构型转换C:可交换的基团D:基团的反转正确答案:3、狭义的电子等排体是指()都相同的不同分子或基团A:原子数B:电子总数C:电子排列状态D:极性正确答案:4、非经典的电子等排体是指原子或基团不一定相同,但()及其他性质与母体化合物是相似的分子或基团A:摩尔质量B:空间效应C:电性D:溶解性正确答案:5、下列哪个选项属于Me-too药物的专利边缘的创新策略A:改变粒度B:局部化学结构进行改造C:随机筛选D:引入杂原子正确答案:第八章1、关于孪药下列说法不正确的是A:可分为同孪药和异孪药B:同孪药均为对称分子C:异孪药为不对称分子D:可减少各自的毒副作用E:是前药的一种形式正确答案:2、关于多靶点药,下列说法不正确的是A:HAART鸡尾酒疗法为多药单靶点药B:多组分药物为多药单靶点药C:单药多靶点药物的最大特点是其对多个靶点的低亲和力相互作用D:单药多靶点药是指单体药物可以与体内的多个药物靶点发生相互作用进而产生生物学活性E:单药多靶点药为严格意义上的多靶点药物正确答案:3、多靶点药物的设计方法不包括A:药效团连接法B:药效团叠合法C:电子等排替换法D:筛选法E:从天然产物中发现正确答案:4、孪药的连接方式包括A:直接结合B:连接链模式C:重叠模式D:电子等排替换模式E:聚合模式正确答案:5、孪药可作用于A:酶B:受体C:核酸D:酶和受体E:离子通道正确答案:第九章1、组合化学是利用一些基本的小分子单元通过化学或生物合成的方法,反复以哪种键合方式装配成不同的组合A:离子键B:共价键C:分子间作用力D:氢键正确答案:2、通过()可以从大量可能具有药物活性的分子结构中找到能够被预测到具有所需的理化性质和生物活性的结构。