田野工作及其反思——马林诺夫斯基之后

- 格式:pdf

- 大小:155.54 KB

- 文档页数:8

082本文试图通过对库拉的分析,重现特罗布里恩岛土著人民的日常生活,了解西太平洋上的这一族际贸易体系以及与此相关的巫术、神话与社会组织,反思人类学的田野作业与民族志,阐释英国的结构功能主义及该学派在历史中所做的贡献与所带来的影响。

一、库拉与田野(一)本质库拉是一种地域广泛并在各部落间进行的交换形式,由居住在一大圈海岛,形成了一个封闭循环的众多团体进行。

两种物品——红色贝壳做成的项链“索巫拉伐”和白色贝壳做成的臂镯“姆瓦利”作为装饰品,只在大的节庆场合穿戴,不断沿着相反的方向流动。

库拉并不是贸易,而是一种间隔一段时间就要酬报的回礼,是等价的。

等价物品的判断在于赠送回礼者,不能加以强迫,不存在着任何争论,也不能反悔而要回自己的库拉礼物。

库拉物品的每一次流动都受到一套传统规则和习俗的制约和管理,没有哪一个男人能长期保留一件库拉,必须传递给库拉伙伴,作为交换得到相反方向的物品,库拉的目的就是为了交换。

库拉的规则是“一旦在库拉中,就永远在库拉中”,两个男人的伙伴关系也是终身的事。

礼仪性交换是库拉的主要方面,并伴随着易货贸易、建造独木舟等诸多活动,而库拉这种风俗就使诸多部族形成一个有机的整体。

事实上,库拉根植于神话之中,有传统法律支持,并围绕着巫术礼仪,其所有交易都是公开的、礼仪性的,并且按照明确的规则进行——按照事先安排的日期周期性发生,并沿着特定的贸易路线进行,在固定的约会地点会合。

库拉以数以千计的个人搭配成伙伴关系为基础,包含着各种相互的责任和权利,并以一种巨大的比例构成了一种族际关系类型。

这种伙伴制度是特殊的连接方式,将两个男人结合成可以相互交换礼物和服务的长期关系,而海外的库拉伙伴,从另一方面来说是危险和不安全地域上的主人、保护神和盟友。

扩大来看,围绕着库拉圈形成了一个巨大的关系网络,人与人联系在一起,并且在长期的运转中,不仅是物质文化的产品,习俗、歌谣、艺术主题以及普通文化的影响也会沿着这一途径传播。

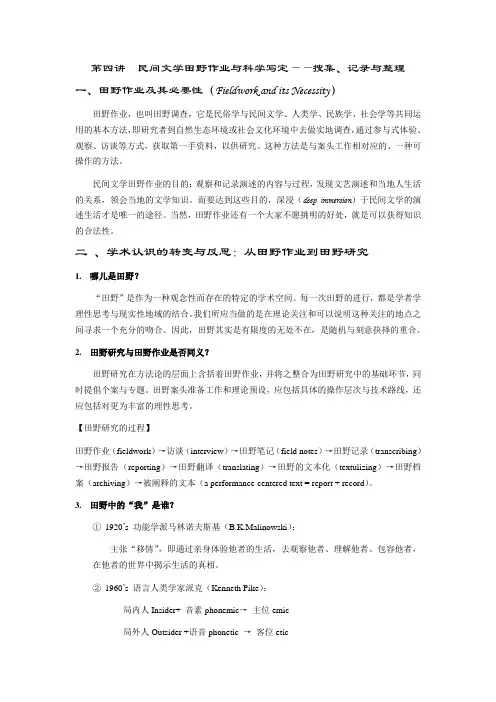

第四讲民间文学田野作业与科学写定——搜集、记录与整理一、田野作业及其必要性(Fieldwork and its Necessity)田野作业,也叫田野调查,它是民俗学与民间文学、人类学、民族学、社会学等共同运用的基本方法,即研究者到自然生态环境或社会文化环境中去做实地调查,通过参与式体验、观察、访谈等方式,获取第一手资料,以供研究。

这种方法是与案头工作相对应的、一种可操作的方法。

民间文学田野作业的目的:观察和记录演述的内容与过程,发现文艺演述和当地人生活的关系,领会当地的文学知识。

而要达到这些目的,深浸(deep immersion)于民间文学的演述生活才是唯一的途径。

当然,田野作业还有一个大家不愿挑明的好处,就是可以获得知识的合法性。

二、学术认识的转变与反思:从田野作业到田野研究1.哪儿是田野?“田野”是作为一种观念性而存在的特定的学术空间。

每一次田野的进行,都是学者学理性思考与现实性地域的结合。

我们所应当做的是在理论关注和可以说明这种关注的地点之间寻求一个充分的吻合。

因此,田野其实是有限度的无处不在,是随机与刻意抉择的重合。

2.田野研究与田野作业是否同义?田野研究在方法论的层面上含括着田野作业,并将之整合为田野研究中的基础环节,同时提倡个案与专题。

田野案头准备工作和理论预设,应包括具体的操作层次与技术路线,还应包括对更为丰富的理性思考。

【田野研究的过程】田野作业(fieldwork)→访谈(interview)→田野笔记(field notes)→田野记录(transcribing)→田野报告(reporting)→田野翻译(translating)→田野的文本化(textulizing)→田野档案(archiving)→被阐释的文本(a performance-centered text = report + record)。

3.田野中的“我”是谁?①1920’s 功能学派马林诺夫斯基(B.K.Malinowski):主张“移情”,即通过亲身体验他者的生活,去观察他者、理解他者、包容他者,在他者的世界中揭示生活的真相。

民间文学期末总结第一章田野作业一、田野作业及其必要性(Fieldwork and its Necessity)田野作业,也叫田野调查,它是民俗学与民间文学、人类学、民族学、社会学等共同运用的基本方法,即研究者到自然生态环境或社会文化环境中去做实地调查,通过参与式体验、观察、访谈等方式,获取第一手资料,以供研究。

这种方法是与案头工作相对应的、一种可操作的方法。

二、学术认识的转变与反思:从田野作业到田野研究1.哪儿是田野?“田野”是作为一种观念性而存在的特定的学术空间。

2.田野研究与田野作业是否同义?3.田野作业(fieldwork)→访谈(interview)→田野笔记(field notes)→田野记录(transcribing)→田野报告(reporting)→田野翻译(translating)→田野的文本化(textulizing)→田野档案(archiving)→被阐释的文本(a performance-centered text = report + record)。

4.田野中的“我”是谁?①1920’s 功能学派马林诺夫斯基(B.K.Malinowski):主张“移情”,即通过亲身体验他者的生活,去观察他者、理解他者、包容他者,在他者的世界中揭示生活的真相。

②1960’s 语言人类学家派克(Kenneth Pike):局内人Insider+ 音素phonemic→主位emic局外人Outsider +语音phonetic →客位etic③1980’s 阐释人类学家格尔茨(Clifford Geertz):经验接近(experience-near):用当地人的概念语言来贴切地描述出当事人的文化建构;经验远离(experience-distant) :指用学术语言或研究者自己的概念语言来描述所研究的文化。

三、田野作业种类与规则(Types and Rules)㈠田野作业种类民间文学田野作业按其调查的内容大致可分为全面普查、专项调查、专题调查、专访调查等形式;按其采录的方式又可分为随机采录、定居采录和采风队采录等形式。

从参与观察法角度思考人类学田野工作和田野资料-人类学论文-生物学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——20 世纪初期,以马林诺夫斯基(B.K.Malinows-ki)和布朗(A.R.Radcliffe-Brown)为代表的人类学家主张人类学的研究应该集中在对现存文化或当下社会的分析与研究上,并提出了一种实地研究的方法论,要求人类学家要从书斋中走出来进入到土着居民区去,学习当地土语,与土着居民生活在一起,直接对所进入的群体进行观察了解,从而获得第一手资料,这应该是人类学研究进程中参与观察法的最初体现。

而参与观察法是当代人类学和民族学开展田野工作中运用得较为广的方法,也是田野工作中搜集资料的科学方法。

因此,笔者认为对人类学研究中的田野工作和田野资料的思考应该从参与观察法入手进行分析和探讨。

1.参与观察法与过去主要靠航海家、商人、传教士和地官员提供的口述和记录资料作为依据的研究以及那种足不出户闭门构筑宏大理论体系的研究方法大不相同。

这一方法论的提出,从某种程序上而言,是对过去那种忽视进行实地调查而开展的资料分析及理论研究的一种批判。

进化论学派是人类学的第一个学派,与人类学同时诞生。

进化论学派中的代表人物巴斯蒂安(Adolf Bastian)、巴霍芬(Johann Jacob Ba-chofen)、麦克伦南(JohnFergusonMclennan)、拉伯克(SirJohnLubbock)、梅恩(SirHenryJamesSumn-erMaine)等人虽然用进化论的观点研究社会文化现象,提出了他们的理论和方法,对人类学和进化论学派产生了重大的影响,但他们都没有进行过实地调查,他们的着作都是根据古代历史文献、神话传说和旅行家们提供的民族志资料撰写出来的。

这按照马林诺夫斯基(B.K.Malinowski)在他的着作《西太平洋的航海者》(Argonauts of Western Pa-cific)中所说的:一位民族学家进行研究,仅仅局限在文献资料,或宗教,或技术,或社会组织方面,而省略掉人工的田野访问,那么他的工作将会有严重的缺陷。

公共管理类课程教学的“田野工作”范式初探作者:杨宇霞来源:《新教育时代·教师版》2016年第38期摘要:“田野工作”是现代人类学的基本研究方法,将田野工作范式融入到公共管理学课程群的教学之中,把正式的、理论化的课程转化为“现场感”的领悟,培养学生理论联系实际的能力,是公共管理类专业本科教学改革的方向。

本文从教学模式创新的视角,重点讨论把田野工作的理念和方法引入课程教学,积极探索如何更好地实现公共管理学学科使命、培养学科人才。

关键词:田野工作公共管理课程教学模式一、“田野工作”的理念与方法诠释1.“田野工作”的内涵及特质田野工作(fieldwork)又可称为田野研究(field research或field study),来自于人类学的基本方法论,已有的“田野工作”的概念和方法皆来自于人类学的创造。

田野工作要归功于一个划时代的人物——马林诺夫斯基(B.Malinowski),这位英国人类学家把研究工作从“书房”搬到了“田野”。

他认为,要认识人文世界的复杂问题,需要深入观察具体的人群的生活,要集中在实地观察地点住上一年以上的时间,深入了解当地人的家庭和社会活动、地方政治、宗教仪式等等,整体把握这一地区的社会风貌。

这种实地考察第一手资料的基本工作就是人类学家的“田野工作”。

田野工作是人类学作为一门专业学科而有别于其他人文社会学科的标记。

正如英国人类学者Charles G.Seligman所说“田野工作之于人类学,就如殉道者的鲜血之于教会”[1]。

人类学和其他人文社会学科的田野工作有着不同的特质。

人类学走入田野的目的在于获得原住民及其文化的体验与差异性总结,人类学的“田野工作”很简单,那就是必须要到特定的村落或社区去身临其境地感受与观察,这种感受与观察是长期的(至少一年的时间)。

另外,马林诺夫斯基强调,田野方法最重要的是“田野工作的科学取向”,即准确地把握和描述人的生活、行为、文化、宗教的状态,研究者进入“田野”中应该抱持诚恳的态度融入当地居民生活,研究应该是客观、价值中立的。

田野调查经典案例

田野调查也称为实地研究,是一种深入到研究对象的生活背景中进行长期的观察、访谈和体验,以了解其社会文化背景和行为方式的研究方法。

以下是一些经典的田野调查案例:

1. 玛格丽特·米德的人类学调查:玛格丽特·米德是20世纪最有影响力的人类学家之一,她的调查主要集中在南太平洋的岛屿和非洲的埃塞俄比亚。

她的调查结果对人类学、社会学和心理学产生了深远的影响。

2. 贝特森的北美洲原住民文化调查:贝特森是20世纪初的一位著名人类学家,他对北美洲原住民的文化和传统进行了深入的调查。

他的调查结果对人类学和民族学产生了重要的影响。

3. 摩尔根的澳大利亚原住民文化调查:摩尔根是19世纪的一位著名人类学家,他对澳大利亚原住民的文化和传统进行了长期的调查。

他的调查结果对人类学和民族学产生了深远的影响。

4. 马林诺夫斯基的特罗布里恩群岛调查:马林诺夫斯基是20世纪初的一位著名人类学家,他对太平洋上的特罗布里恩群岛进行了深入的调查。

他的调查结果对人类学、社会学和语言学产生了深远的影响。

5. 弗洛伊德的个体心理学调查:弗洛伊德是19世纪末和20世纪初的一位著名心理学家,他对个体心理进行了深入的调查。

他的调查结果对心理学、精神分析和文化研究产生了深远的影响。

这些田野调查案例都涉及到了对特定地区或文化的深入研究和了解,通过对这些地区或文化的调查,研究者们可以了解其社会、文化、历史背景以及人们的行为方式和心理特征,为进一步的研究提供了重要的参考和借鉴。

63THE BASIC LEVEL基 层区域治理【摘要】民族学田野调查是民族学研究中的基础与重点工作,田野的结果对研究结论起到决定性的作用。

本文是笔者在进行田野调查后,通过阅读名著与课程交流,产生的对田野调查工作的几点认识与自己的思索。

这几点分别涉及到田野点的选择与进入、深描的手法以及研究伦理等,希望通过论文的形式梳理总结与凝练所学习到的知识。

有未涉及到的方面或是认识有误的,请批评与指正。

【关键词】田野调查;田野点;深描;研究伦理【基金项目】北方民族大学研究生创新项目《甘肃卓尼县杓哇民族交往交流交融研究》,项目编号:YCX19021【中图分类号】C912.5【文献标识码】A【文章编号】2096-4595(2019)29-0063-0003【作者简介】杨博,生于1991年,朝鲜族,硕士研究生学历,研究方向为民族学。

民族学田野调查的几点认识与思索*北方民族大学 杨博民族学有一种其他学科没有的特长,这就是田野调查,正是如此,给其他的学科诸如社会科学、人文学科乃至自然学科带来新的研究视角其中,田野调查作为民族学家获取资料的最根本最基础的途径,受到了普遍的重视,尤其是在人文社会科学的研究中,成为了一把利器。

[1]田野调查之于民族学,就如同地基之于楼宇,田野调查的扎实程度决定了学术研究是否有据可依有理可辨,田野调查的方向与准确性决定学术研究是否是向一个正确的方向进展,而不偏离它原本立项的主题。

在通过民族学经典名著导读这门课程后,了解与学习了中西方民族学家的种种田野经历,使我对民族学田野调查产生了一些较为深入的认识。

在这里与大家交流讨论,不足之处敬请指正。

一、田野点的选择与进入田野点的选择与进入往往是一个重要的主题,田野点的选择确定了你的进入方式,但不论你如何选择,总是要保证田野点与研究主题要保持高度相关,不能以个例去求证共性,亦不能使研究偏离主题。

这里我将田野点的选择与进入分为四种类型。

但这里要说明的一点是,四种类型并不是完全独立,相互之间存在交织与并进关系。

田野工作方法关键视窗所谓的田野工作(field work)方法是指经过专门训练的人类学者亲自进入某一社区,通过直接观察、访谈、住居体验等参与方式,获取第一手研究资料的过程.田野工作是人类学的核心,也是人类学学科的明确特征,既是一种实地获得文化理解的方法及其研究技术与工具的手段,也包含着一种文化实践的认识论和方法论.现代意义上的人类学田野工作的基本方法,始于美国的摩尔根而成型于英国的马林诺夫斯基.摩尔根是19 世纪与所研究的对象直接接触过的少数人类学家之一.他曾多次访问北美印第安人居留地,并与他们建立了深厚的感情.不过,19 世纪的人类学家和民族学家,大多都不从事田野调查.他们不是从土著民族中直接收集资料,而主要是依靠传教士、探险家、政府官员和旅行家撰写的关于各地土著民族的资料,致力于重建人类文化的历史,解释各地文化差异的原因.19 世纪末是现代人类学田野调查方法的萌芽时期.第一位到原始民族中从事田野调查并以此为基础撰写民族志的学者是英国人类学家B·斯潘塞,他曾与F·吉林合作调查研究澳大利亚中部的土著民族.1898 —1899 年,由英国人类学家A·C·哈登率领的考察队,到托雷斯海峡一带的土著民族中进行实地调查研究,其成员有里弗斯、塞利格曼、威尔金等人类学研究者.他们在当地的土著民族中调查了五个多月,通过翻译较为系统地收集了土著民族的社会和文化资料.与此同时,在美国人类学界,也产生了相似的方法,被誉为美国现代人类学之父的博厄斯是这一方法的创始人和推行者.博厄斯原籍德国,他于1883 —1884 年曾作为德国的地理学家参加了加拿大巴芬岛考察团,并在爱斯基摩人中生活了几个月,从而认识到人类学研究的重要性,并转向人类学研究.1886 年,他又到美国西北沿海地区考察印第安人,并于1887 年定居美国.在他的指导下,一大批美国人类学家开始从事关于印第安人的调查研究.20 世纪初,更多的人类学家开始直接到土著民族地区进行调查活动.这种情况在英国尤为突出.里弗斯于1901 —1902 年考察了印度南部的托达人,1908 年到西所罗门诸岛调查,1914 年又到美拉尼西亚考察.塞利格曼于1904 年到美拉尼西亚调查,1907 —1908 年又携同妻子考察了维达人.里弗斯的学生拉德克利夫- 布朗于1906 —1908 年到孟加拉湾的安达曼群岛调查岛上居民,又于1910 —1912 年调查了澳大利亚的土著民族.在田野调查方面,马林诺夫斯基是英国学者中最为典型的一个.他原籍波兰,1910 年到英国伦敦政治经济学院就读,师从塞利格曼和韦斯特马克学习人类学.1914 年,他在马雷特、塞利格曼的大力支持下,参加罗伯蒙特人类学考察团,到新几内亚和美拉尼西亚进行实地考察.时值第一次世界大战爆发,因他属于敌对国奥匈帝国(当时的波兰属奥匈帝国) 的公民,被当地政府拘留,后由于他的同行和在伦敦的朋友出面担保而获得自由.地方当局还准许他进行人类学考察,使他有较长时间在新几内亚及其邻近岛屿对异文化做详细研究.他曾三次到新几内亚土著民族中做实地调查:第一次是在1914年9月至次年3月.地点是在新几内亚东南海岸外的小岛--一一梅鲁岛;第二次是在1915年6月至次年5月,地点是在新几内亚东北的特罗布里恩德群;第三次是在1917年10月到次年10月.重返特罗布里恩德群岛考察.他学习当地土著民族的语言,直接观察土著民族每天的生活,获得了很多第一手的资料.这样长时间的田野调查,是西方人类学界从未有过的.马林诺夫斯基由此创立了人类学田野调查和撰写民族志的科学方法,并从理论上和技术上归纳出一套科学的田野调查原则.马林诺夫斯基的调查方法,后来成为西方人类学社区田野作业的范式.根据这种方法,人类学家通常要长期居住在被调查民族的一个小社区中,通过“参与观察”与“深度访谈”这两种方法了解当地居民的生活和行为方式,熟悉当地居民的伦理、道德、价值观念及心理特征等,研究其文化全貌.1马林诺夫斯基的田野调查方法和撰写民族志的方法,主要是在调查原始民族的基础上形成的,比较适用于无文字的、尚未分化的简单社会,对于历史悠久的复杂社会则不完全适用.80多年来,西方许多人类学家和民族学家吸收了社会学、心理学等学科的调查方法,发展了马林诺夫斯基的田野调查方法,使之逐步完善.而在结构功能主义创立之后,田野工作方法也经历了发展和变化,其基本内容可概述如下.一、研究对象:从异文化向本土文化的转变早期的人类学为了服务于西方列强在世界范围内殖民统治的需要,一直以“野蛮民族”、“异文化”等为研究对象,故田野工作总是在异邦展开.二战后,世界政治经济格局急变,人类学家已不能方便地出入“异文化”的国度了,而且随着全球化浪潮的高涨,异邦与本土之间的差异正在缩小,西方国家自身内部的各种矛盾日趋明显,这一切促使着欧美人类学研究开始了本土化的进程.传统人类学均以“异文化”为研究对象,所以相对于被研究者而言,田野工作者的身份不同于当地人.二战以后由于形势所迫,西方学者将眼光从原来的异文化转向本土文化,因此在20世纪60年代出现了局内人与局外人之分.一种倾向认为,局内人不适合进行人类学1何兴亮:《人类学民族学田野调查的历史与未来》,民族研究,2002年第5期研究.在以与近代文明隔绝的人们为科学的研究对象时,能产生一种舍弃自己所处社会的社会常识和价值观,彻底地对研究对象的区位进行观察的方法.另一种倾向认为,局外人和局内人一样,各有自己的缺陷,因此主张二者兼容.费孝通认为,局外人有“进不去”的问题,而局内人有“出不来”的弊端.因此,无论是局外人还是局内人,都受自身文化背景的限制,他们都不可能判断得那么客观.蒋力蕴认为,田野工作者首先应具备局内人的身份,具备文化心理的相同和理解,但最好具有较长一段时间的局外人的体验,以培养足够的敏感性和客观性.而美国人类学家林顿则主张培养本土学者掌握人类学的研究方法,鼓励其从事本土文化的研究.二、研究视角:社区研究志在“以小见大”的社区研究一直是人类学研究的重要视角.然而,人类学家在由简单而封闭的小型社会研究转向复杂大型社会的研究过程中,很多人一直在置疑着小型社区研究的代表性.如果是同质型的小型社会,一个村落的研究对于社会整体结构的把握会具有很强的说服力,但在如此大规模的复杂社会中,社区研究理论确有不完善之处.小社区仅仅是更大复杂社会中的一部分,社区本身自觉不自觉地受到来自各个层次网络的影响.因此在进行社区研究时,许多人类学家总是把田野材料置于更广阔的视野之中,这样才产生了具有很高理论水准和富有解释力的佳作.事实上,人类学者通过扎实的田野工作,研究一个个具体的文化,然后从这些文化的比较研究中探索人类文化的普适性特征.尽管有人质疑小社区的田野调查所得资料的代表性,但作为人类学独特的“以小见大”式的研究,还没有任何一种方法在可信度和研究的深度上与之相比.三、研究假设:悬置与预设人类学者进入田野前需不需要研究假设,这一直是人类学界争议的问题.有学者认为,田野调查的基本逻辑结构是研究者在确定了所要研究的问题或现象后,不带任何假设进入到现场或对象所生活的背景中,通过参与观察,收集各种定性资料,在对资料进行初步分析和归纳后,又开始进一步观察和进一步归纳,通过多次循环,逐步达到对现象和过程的理论概括、归纳和解释.但也有学者认为,人类学观察的前设性条件是观察的形式和结构问题,而问题的提出,往往是从理论预设开始的.事实上,人们对事物的观察总是有目的性的,也总是带着一定问题意识的.否则,人类学田野调查就像是一直没有触角的蚂蚁,到处乱撞.然而,研究预设并不是研究结论,也绝不可能演变成为了论证预设而有选择性地在田野中搜集材料.研究预设在田野中或被证实,或被证伪,或进一步具体化、清晰化.四、研究途径传统的人类学田野工作将西方与非西方、传统与现代、城市与乡村、习俗与理性等截然分开,并认为凡是传统的就是乡村的和习俗的,凡是现代的就是理性的和城市的.这种二分观念决定了田野工作采用一种自上而下的“文明”与“野蛮”的研究途径,将西方社会置于中心地位.然而,当今世界的跨国文化交流与合作、科技的发展、人口的流动,已经大大缩短了田野工作者与研究对象之间的距离.这些事实推翻了来自西方的传统与变迁对立、习俗与理性对立的观念.事实上,在田野工作中,人类学家和研究对象都是平等的,他们都是文化的表述者.五、研究方法1、时间的“长”与“短”一般认为,人类学田野调查的周期以一年为标准.如果调查的时间短于一年,就不大可能对研究对象进行深度的了解.但是,“几上几下”式的短期调查,由于使田野与书斋密切结合,避免了单纯的行为主义调研,同时又节约经费,因而日渐受到研究者的青睐和推崇.2、地点的“生”与“熟”人类学田野调查多半是研究异文化的,即大多以“生”地作为调查点.一般而言,如果从一开始就研究自己经常看到的文化,要发现其中深层次文化的运行规则,往往是不容易的,也容易犯熟视无睹的错误,“想当然”地忽略一些重要的东西.但以“生”地为调查点,也存在许多不利因素,如需较长时间才能进入田野,存在着语言、文化上的沟通障碍等等.而“熟”地也未必不是好的调查点,也有许多人类学者回家乡做田野调查,这样不但可以节约经费,还可以迅速进入“田野”这种有特殊关系的社区.3、观察的“入”与“出”有学者认为,在人类学田野调查中,主要有四种程度不同的观察:局外的观察,这是比较客观的,其分离度也高,但卷入田野的程度最低;观察者的参与,观察者参与到田野中,但参与其中的程度适中,仅是以观察者的身份参与,同时保持了客观的立场,这种参与观察最难做到;参与者的观察,观察者已经深深地参与进去了,但还能够有一些观察,有一点客观;完全参与者,很多的是完全的主观参与,只能形成主观价值判断.在调查过程中,能否参与、参与到什么程度、观察到什么程度都是参与观察中所要关注的重要问题.传统民族志,亦即现实主义民族志作者在对“异文化”的描述中非常强调写作的“客观性”和“科学性”,为了表现其“科学性”,在其著述中往往采用“当地人”的观点,尽可能使用主位研究法.当他们看见某人做某事时,他们不说“我看见某人做某事”,而是说“某人做了某事”.这样就产生了两种互相矛盾的效果:一方面作者让他们的作品表现出一定的“科学性”,另一方面使读者不知道在田野工作中人类学者的知识与他们获得知识的方法之间的联系.从20世纪60年代起,人类学理论发生重大转变,尤其是在民族志的撰写上对由马氏所确立的传统民族志提出反思,于是人类学界出现一股对民族志做出新实验的潮流.这一潮流的基本特点有三:一是把人类学者和他们的田野作业经历当作民族志实验的焦点和阐述的中心;二是对文本有意识的组织和艺术性的研究;三是把研究者当成文化的翻译者,对文化事象进行阐释.4、深度访谈与问卷调查的有机结合人类学田野调查除了参与观察以外,另一重要方面就是深度访谈.有一些问题是难以直接观察出来的,只有通过深层次访谈才能把这些问题“聊”出来.这种深度访问方法在效度上是很高的,即针对所问问题得到了真正需要的满意程度很高的材料.但是,其信度却不一定高,即每次所问的结果未必相同,不一定能重复.与人类学深度访谈相比照的是社会学意义上的问卷调查.问卷调查的信度很高,具有可重复性,其最大困境就是有时效度很可疑,即得到的结果不一定令人满意.六、研究目标:科学性与人文性一般而言,科学追求通则,人文追求个例.人类学是研究文化通则的,从这个意义上说,人类学是一门科学.但是,人类学田野调查的研究对象是人,研究者也是人,研究对象有各种的感情因素,在对文化的解释上也会因研究者而异.因此,除了追求文化通则即追求科学性之外,人类学田野调查也应从个体的立场出发来理解具有丰富感情的研究对象即强调人文性.早期的人类学,是以科学性为目标的.之后,人们开始对田野调查的科学性表示了怀疑.以美国人类学家吉尔茨为代表的意在追求人文性的阐释人类学应运而生.七、研究目的:学术与应用学术与应用之争是人文社会科学领域的一个长期存在的实际情况.利奇和费孝通在学术与应用之争上执不同的观点.利奇注重理论建设,他反对学术与应用的结合,认为人类学的使命就在于揭示或探求族群(种族/民族)优越感.他认为通过深入而细致的地方性研究获得的知识,对于任何人类社会的调查都是适用的.而费孝通则主张二者相结合,并倡导立足于实践的人类学类型,对利奇的纯学术研究执批评态度.2作为最基本的研究方法,田野工作对于人类学研究的意义重大.3首先,人类学是对不同社会的比较研究,其中田野工作是最重要的一个环节,最理想的调查地是与研究者成长的社会完全不同的社会为研究对象.例如,对于日本的研究者来说,至少主要的田野要在日本以外的地方进行.关于这一点在后面还要涉及到,不过这里要说明的是人类学的研究者和民俗学以及社会学的学者有着很大的不同.这是因为人类学者以掌握调查对象的社会的语言为必须的条件(通过翻译的调查在调查中不能获得好的材料).所以,即使在调查前已花了很长时间来学习那种语言,但在调查地若能自由地使用,至少还需要花相当长的时间.另外,为了了解人们生活的全部节奏,至少以一年为周期是非常必要的.开始的时候,对于那个社会背景的了解还不充分,容易把很多的东西搞错,即使从这个意义上而言,再次重复这个调查周期也是非常必要的.事实上,对于社区的人们来说,研究者成为非常自然的社区中的一员,社区的人们已非常习惯研究者要得到的资料,要达到这一目的,至少需要半年的时间.因此,人类学的调查,像在社会学中经常使用的问卷法、在民俗学中经常采用的那种听取一般称为知识渊博的人(这种人不管在什么样的社会都有)的口述的话语的方法,并不是主要的方法.不用说要避开这样的方法.之所以这样说,是因为人类学是根据把握研究对象的整2百度百科:http:///view/744399.htm?fr=ala0_13中根千枝《田野工作的意义》,《新华文摘》2001年第5期体生活,对于特定的问题进行深入考察为目的的,尽可能地避免单一的直接提问,由于把具体的事项可以从不同的角度进行考察,所以,这一方法对于调查者非常迫切想了解的事情,是非常理想的方法.也就是对方不用虚构,而是自然地表露出的过程中,这是获得非常好的资料的方法.另外一个长期呆在调查地(或者经过数年多次呆在调查地)非常有必要的理由是,对于有关集中调查社区的更大的社会(地域全体甚而像国家这样的大的单位)的状况和知识,一定要有基本的认识和了解.微观研究以宏观为背景,能更明确地把握问题的性质.比起马林诺夫斯基所调查的特罗布里特岛那样的被大海所包围的小社会来,对于在大陆的微观研究,特别是今天开发非常快速的国家,以及有着长久的历史,文献又很丰富的社会的研究,显得更为重要.此外,如果没有特定村落的研究,但对于在相邻地域、已经有的人类学的调查以及其他的社会科学研究者、历史学者的研究等的文献的阅读是非常必要的.在这个意义上,像在下文中将要谈到的那样,田野工作所具有的位置,在今天可以说和马林诺夫斯基时代的背景已经发生了很大的变化.但是由马林诺夫斯基所确立的微观社会的调查方法本身,基本上没有发生变化.因此,今天关于和我们的观点相关的马林诺夫斯基的田野工作的意义进行一些基本的思考是非常有必要的.人类学与其他的社会科学相比较,确立其自身非常强的独立性的一个重要的原因就是研究者与被研究者之间能够保持距离.即社会学者和经济学者其研究对象主要是在自己的社会中,而人类学在创立初期,其研究对象可以说是未开化民族,研究者所探求的是在地理上、文化上与西方社会相距最远的人们和社会.因此,可以说研究者对于研究对象能够比较容易具有客观性的立场.在以与近代文明隔绝的人们为科学的研究对象时,由此也就产生了舍弃自己所处社会的社会常识和价值观,彻底地对研究对象的区位进行观察的方法.这种方法与其说与社会学者接近还不如说与生物学者、动物学者这样的科学研究者的方法更为接近.在这个意义上,马林诺夫斯基的特罗布特岛民、埃文斯•普里查德的努埃尔族、雷蒙德•弗思的蒂科皮亚岛民等,与我们的东亚研究者、对于东南亚村落的人们有着本质上的不同的感触和条件.在田野工作过程中,他们个人与调查对象如果过于亲近,那就绝不会找到客观的观察的感觉.其实,正是由于这种文化距离的(detachment)(对象和自己分离),才是产生优秀科学研究的条件.在条件这个问题上,早期的人类学者和现在的人类学者不同.早期的文化人类学者在调查现场之外,同调查对象之间是游离的,很容易从所研究的对象中出来.除了调查之外,没有任何具体的关联,不受任何制约.调查对象和研究者之间,在文化上、历史上都相差很远.被调查者几乎没有可能来读研究者写的论文.当然,对于像这样的科学研究者而言,他们具有优越的条件--这也是当时西欧人类学者的特权,在今天这些大洋孤岛的社会确实已成为了过去.但是,这个时期的研究对于人类学有着决定性的意义.我甚至在思考,如果没有这个过程,就不可能形成人类学这一学术的(科学的)基础.如果没有这些调查,只以我们实际生活中的人们为对象,就不会有这些冷静的观察,而且也不能从这一研究中发现获得独特的知识的运作方法.在这里也不能把他们单纯归结为是西方帝国主义的产儿.不言而喻,他们还不能说完全自由地从当时西欧人对于原住民的人种偏见和优越感中脱离出来.但是,其研究越是科学(或者具有丰富的知识),就越能反映自身,而把有碍研究价值的危险可以降到最低限度.这种危险与其说存在于早期的优秀的人类学者中,还不如说最近由于人口的增加,大多出现在二三流的人类学者中.偏见和优越感,不用说与轻而易举的共鸣和过度的同情一样,把自己置于优越的位置,而对研究对象看得过于简单,这就不符合刚才所指出的detachment.初期的优秀的人类学者,由于对于对象具有这一detachment,出现了非常多的重视力足于经验主义分析的科学的观点,确立了人类学的基础.田野工作的典型,特别要提到的是,其奠基人马林诺夫斯基在特罗布里特岛所从事的调查和其弟子雷蒙德•弗思的蒂科皮亚岛所做的调查.后者是把前者的方法进一步发展的继承者中的第一人(实际上,也是大学里职务上的后来的继承者),他把马林诺夫斯基的田野工作更有系统地予以发展,1953年又再次对先前的调查地进行了调查.他们俩人的田野,都是西太平洋的孤岛社会,人口又少(例如,蒂科皮亚岛岛民1929年时为1300人),把握整体社会并不那么困难,是微观研究能取得最好研究成果的田野.即使是今天,尽管有很多的人类学者在各个地方进行过田野工作,但在细腻和精致方面,还没有人超过他.两人都具有作为人类学者最合适的天赋,而且,前者论述充满了魅力,后者文章又独具匠心,所以,他们的研究已成为经典之作.这些先前的田野工作,作为人类学的必要条件而被继承下来.这一方法,对于大陆诸社会的研究,当然,也有一些不足之处.然而,在第二次世界大战前,即使在大陆,还存在着比较孤立的小社会,这种微观研究的方法是可行的.实际上,就像在下面的章节所叙述的那样,人类学的理论分析,由于在非洲诸社会进行田野工作的人类学者的努力,而得到了很大的发展.但是,这一方法,当把历史悠久的亚洲诸社会作为研究对象时,不管怎么说还有一定的限度.在早期,即使对于这些亚洲诸社会的研究,也主要以边境的各民族社会为研究对象.如印度称为部族的各民族、中国云南省山岳地带的少数民族、越南的山地民族、缅甸的克钦族、印度尼西亚的米娜恩卡巴族等.不过,第二次世界大战后,在亚洲、非洲诸地域,新兴国家逐个诞生,由于各自国内的形势、对外政策的变化、以及人口的增加,民族问题等开始凸显出来.越来越多的地方,对于外国人类学者来说获得调查的许可非常困难,未开化民族的调查受到很多限制.同时,从人类学的研究立场来看,曾经是统一的部族的未开化社会被新的国家组织所整合而开始发生了很大的变化,成为了流动的开放的社会,因此,对于这些社会进行把握的方法也显得不很容易.在这种世界形势下,人类学者的关心点逐渐地从对于未开化社会的研究,开始转向有历史的复杂社会的研究.这些社会不用说,是历来历史学、经济学、社会学等作为研究对象的。

对人类学田野调查方法的几点思考田野调查,英文为“fieldwork”,又译为田野工作、田野作业、田野考察、野外考察、实地考察等。

在这里,我们主要探讨人类学范畴的田野调查工作。

十九世纪末二十世纪初,“田野调查”经由人类学家A.C.哈登的强调、博厄斯的倡导、里弗斯的践行,在马林诺夫斯基那里上升到人类学方法论的高度。

一、田野调查的特点田野调查是经过专门训练的人类学者亲自进入某一社区,通过直接观察、访谈、住居体验等参与方式获取第一手研究资料的过程,是人类学家获取研究资料的基本途径,也是人类学理论建立的基础。

初次田野调查经历,通常被视为人类学者的成年礼,是跨越“文野之别”的根本途径。

田野调查的最大优势在于它的直观性和可靠性。

调查者亲临调查对象的现场,直接观察处于自然状态下的社会现象,可直接感知客观对象,获得直接的、具体的、生动的感性认识,掌握大量第一手资料。

调查者也可在共同活动中与被研究对象中的相关人物建立感情、发展友谊,在此基础上深入、细致地了解被研究对象表层以下的有关情况及具体表现,这些是其他间接调查方法所不能做到的。

二、系统的人类学训练是田野调查的关键人类学田野调查是一个与理论紧密结合在一起的严谨的研究体系,有一套严格的方法论和具体的操作程序。

它不是简单的资料搜集,也不单纯是调查技巧。

扎实的人类学理论与方法是调查能否获得丰富资料,在调查中对民族文化现象做出全面客观的观察、描述和分析,撰写出高质量的调查报告或民族志成果,在理论与方法上做出反思的关键所在。

若人类学理论储备不充分,田野调查不规范,调查者下到田野点之后懵懂无知,只是按照提纲搜集材料,那么调查中的观察视角,关注重点,对现象的记录和分析都会存在不同程度的缺陷,不能进行深入细致的描述,更不能在主位与客位的视野下对现象做出阐释。

调查回来之后,发现弯路走了不少,材料是分散的,勉强凑成类似民族志的报告,却说明不了什么问题,对人类学也迟迟没什么感觉,甚至会有倦怠的情绪。

田野田野工作工作工作及其反思及其反思及其反思————马林诺夫斯基之后马林诺夫斯基之后马林诺夫斯基之后曹金羽内容摘要内容摘要::自马林诺夫斯基开创田野工作的研究方法之后,就一直面临着后世的反思和挑战,本文是在阅读其经典田野志《西太平洋的航海者》的基础上对马林诺夫斯基所开创的田野工作进行的一点反思,主要从何处是田野以及如何描述田野两个角度对这一问题进行了思考。

关键词关键词::马林诺夫斯基 田野工作 田野志 反思一、问题提出问题提出“田野工作”(Field Work)是人类学最基本也是最重要的研究方法,也是它得以区别于历史学、社会学、政治科学、文学和文学批评、宗教研究,尤其是文化研究等的重要依据。

虽然在马林诺夫斯基之前“field work”已经被博物学家、动物学、生物学、地质学等采纳(黄剑波,2007),但一般来说学术界还是将田野工作研究方法的提出归功于马林诺夫斯基。

田野工作,又被称为田野调查、实地调查或现场研究,它以调查为前提对某一社会当中具有文化意义的行为的记录和叙述。

马林诺夫斯基的田野工作是他在一个叫做“特洛布里安德”( Trobriand)的小岛上的两年时光(1915;1917)所作的对当地生活、文化的记录和叙述,他以“参与观察”的方式详细记录了当地人的日常生活、生产、交换、巫术等,尤其是发现了“库拉”交易圈的存在,在这之后马林诺夫斯基围绕着特洛布里安德人的日常生活写出了一系列的著作1,成为人类学史上一位占据重要地位的人物。

但随着田野工作方法的发展许多人类学家开始了对马林诺斯基田野工作方法的反思,并提出了一系列尖锐的问题,如研究的真实性问题、研究的客观性问题、研究的意义问题等,但与此同时正是在这反思之中,田野工作的发展也不断1 马林诺夫斯基围绕特洛布里安德人生活的著作包括《西太平洋的航海者》(1922)、《原始社会的犯罪与习俗》(1927)、《野蛮人的性生活》(1929)、《珊瑚园及其魔力》(1935)等进步。

本文也是在此基础之上,希望通过阅读马林诺夫斯基的田野志2并结合后人的批评提出自己对于田野工作的一点思考。

野马林诺夫斯基与被浪漫化的田野二、马林诺夫斯基与被浪漫化的田现在看来马林诺夫斯基的田野志有意掩盖了田野工作的一些真实面目,从而造成了人们对田野工作普遍浪漫化的倾向。

土著民并不是那么配合,他可能拿了你的东西却不理你了;田野工作的生活也并不是那么有趣,生活像狗的生活一样无聊(马林诺夫斯基,1967);你同样会面对健康的焦虑、性爱的匮乏、孤寂;更有可能你根本得不真实的东西,但这些在马林诺夫斯基早期的著作中被有意地回避了,以至于在其身后所出版的《一本地地道道的日记》曾为此引起了轩然大波,在日记中他记录了自己的厌倦感、各种苦闷,也揭露了他对特洛布里安德岛居民的歧视,更暴露出他并未如自己所言,完全与欧洲人隔离(奈杰尔·巴利,2003)。

马氏所设想的田野工作至少包括三个方面的要求:首先,必须要有真正的科学目标,并且清楚人类学家所遵循的价值和标准;其次,要融入当地,直接居住在土著人中间,与当地人共同生活;最后,要有若干特殊的研究方法去搜集资料3。

这之外人类学家还要努力掌握好当地的语言,以便消除与土著人自由沟通的障碍,在研究过程中要十分关注三个要素:一是对当地的制度和风俗概貌的记录;二是对观察到的社会行动的现实情况的记录,尤其是日常生活中无法解释之事(the imponderabilia of everyday life);三是一系列民族志的说明,以及对被研究社区的人们的叙说风格、典型的口语表述、民俗、巫术模式等的说明4。

马林诺夫斯基通过这些所要达到的目的就是能够真正融入当地生活土著生活之中,以当地调查对象为中心,了解他们所关心的问题,把握他们的生活文化脉络整体。

这些要求在现实中其实不容易达到,尤其是要做到融入当地,由于人类学家与被研究对象往往有着不同的生活情景,受不同文化的影响,因此在“进入”的过程中就会产生“文化震撼”(Culture shock——从一个熟悉环境离开进入到陌2这里的田野志与民族志是一样的,只不过是译法不同,就其字面翻译来讲,田野志比民族志更能体现其本来的意思,所以下文所提到的田野志与传统所提的民族志是一个意思。

3对此处的详细介绍可以阅读马林诺夫斯基《西太平洋的航海者》导论部分4转引自王铭铭,《远方文化的迷——民族志与实验民族志》,载于《西北民族研究》,1996年02期生环境时所造成的迷茫与紧张感)。

融入困难,理解同样困难,不懂当地语言的话,翻译不可能做到完全的对称,多多少少会带有歪曲,如果懂得当地语言也不要指望当地人能够对你开诚布公,坦诚相待。

所以马林诺夫斯基的田野工作虽然是开创性的,但仍然需要反思,比如我们如何能够在研究土著地区人民生活时完全悬置自身文化的浸染,如何不受本文化的影响,从而可以客观公正地看待作为“异文化”的土著文化?如果不能,那又如何保证我们得到正确的知识,而非我们自身的臆想呢?田野工作的意义又在何处?这些问题的提出就构成了对田野工作的反思。

野在何处??三.田野在何处马林诺夫斯基时代的“田野”意味着远离所谓文明社会的原始民族和地区,尤其是非洲、拉美或是太平洋中的某一个岛屿,如马林诺夫斯基的特洛布里安德岛、拉德克里夫布朗的安达曼岛等,他们对于西方文明就被称为“异文化”,田野工作的所做的就是对“异文化”的考察。

这里的“异文化”有两个特点:一是无论是时间上还是空间上都与西方保持一定的距离;二是与西方所熟知的文化和社会相比,具有明显的差异。

对差异的关注成了这个时代田野工作最重要的特点,也形成了田野与家乡之分,即人类学家做田野必须要远离自己的家乡,从而保证自己能以价值中立的研究态度进行研究。

这一传统型塑了人类学传统的田野选择标准和取向,古塔和弗格森称之为田野地点的“纯正级序”(hierarchy of purity),即越是非家乡的地方就越适合做田野,也更“像田野点”(黄剑波,2007)。

但随着人类学的发展,后来的学者逐渐开始反思,为什么马林诺夫斯基要去遥远的地方寻找他的科学?从西方到原始部落的旅途有什么意义(王铭铭,1996)?田野的界限究竟在哪里?理解田野至少可以从空间和时间两个角度,空间上田野意味着差异的空间,与研究者所经历、所生存迥异的空间,这种空间的存在源自于笛卡尔主客二分的思想,人可以通过“我思”去认识“在”,即从内在的主体性可以去认识客观存在。

在这一思想的影响下,西方及其文化传统被建构成主体,而非西方社会则成为客体,因此人类学从一开始就是将非西方建构成自己的客体,成为自己所研究的对象。

萨义德正是在这一基础上提出了自己“东方学”的概念,他认为东方是被西方表述的,被西方“文本化”了。

因此东方与其他非西方的社会就顺利成为早期田野工作的地点。

同样,当人类学转向本民族文化批判的时候,田野志的客体也从非西方转向本国内的乡村、少数民族/种族、边缘群体等,它本质上是一种空间位置的转移,但无论怎么转移,其本质上都是社会上掌握话语权的一方去建构另一方的过程。

从非西方到本国的少数族群生存空间的转移,主体建构客体的过程一直伴随其中,这会造成两个严重的后果,一是主体陷入“主体迷思”从而导致认识论困局,不能真正认识对象;其次被建构的客体无法表达自己,完全被主体评判、描写、研究、控制(颜敏,2001),于是我们看到在人类学发展史上曾经出现过多次对这中建构进行反思,除了前面提到的萨义德,阿萨德认为田野志与殖民主义的意识形态关系暧昧,马林诺夫斯基的工作和人生实际上与西方向非西方社会的文化渗入紧密相联5。

实际上,田野志所从一开始就是处在主客之间的翻译者角色,它希望通过“在这里”(being here)、“到过那里”(being there)及“回到这里”(coming home)三大阶段从而实现对客体对象的理解。

从时间维度理解田野则关注的是历史材料的收集和分析,从时间历史的长河中收集材料,因此可以称之为时间维度的田野。

这个历史既可以是本民族的历史,亦可以是异文化民族的历史,但由于非西方社会被人类学家认为是没有历史的文化,所以这里的时间维度更侧重于从西方社会自身,以局内人的身份进入田野。

马林诺夫斯基所做的田野是没有历史感的田野,不过是放置了一些历史材料,作为一种布景而已(米尔斯,1959)。

时间维度的田野主要有两个大方面内容:一是对历史的田野工作,侧重于对历史资料、档案文献、文化遗存、考古材料等内容的考察,它类似于福柯所讲的知识考古学,强调的是对历史的“非思”之思,即关注历史的非连续性,特殊性与差异性,另辟蹊径,言人所未能言,思所未能思之处,并以一种“社会学的想象力”将所得与当时大的社会结构相比从而获得更加真实的情况。

二是对日常生活的田野,即日常生活史,在这里田野工作的方法首先要求田野工作者能够从日常生活中抽离,将自身客观化,从拉开自己与研究对象的距离,然后在一定的距离之外以他者的眼光反观日常生活,进而解释日常生活的趋势和逻辑。

在这里更5转述自王铭铭《远方文化的迷思——民族志与实验民族志》载于《西北民族研究》,1996年02期多的强调的是作为人类学的思考方式,即人为的创造研究者与研究对象之间的文化距离,从而更好地解读日常生活。

时间维度和空间维度可以作为拓展田野范围的两个切入点,对于理解田野工作过程中何处是田野的问题可以提供指导。

作为空间的田野强调的是差异的空间,这空间源自于主客二分的哲学理念,这主客二分既可以理解为“西方与非西方”,也可以理解为本国内的“城市与乡村”、“主要民族与少数民族”、“主流空间与边缘空间”等;而时间维度则是从历史和日常生活两个角度理解,强调对文本、遗存、日常生活经验等的关注,通过与研究对象之间的距离拉开从而获得日常生活的逻辑,这一点与常人方法学的“破坏试验”有异曲同工之妙,以打破日常规范的形式来发现生活之中的规范与秩序。

?四、如何得到田野真实面貌如何得到田野真实面貌?在意识到何处是田野后,人类学家面临着一个重要的问题就是如何得到田野的真实面貌,以便转回家乡对自己那里的人进行述说,并让他们相信作为远方的他者的文化与自己所处文化的不同,所以早期的田野志关注的是田野生活的方方面面,人类学家试图通过与当地人的交谈、共同生活,亲身体会当地人的所行、所言、所思,描绘出当地人生活的基本架构及生活经验,通过这些希望达到客观地展现出田野的真实面貌,与此同时在田野志的写作过程中亦是采取一定的策略和文本模式进一步维持田野的真实性,这里最突出的就是“进入田野——离开田野”的写作模式,即开头介绍田野,并表明要进行研究,然后在田野志最后简单描述自己离开田野,将田野的过程至于暗箱之中,将人类学家的具体研究与读者之间拉开距离从而造成神秘化的倾向,这种神秘化让读者既感到人类学家去过田野,与此同时由于神秘化所带来的崇拜感又帮助人类学家维持了其所建构的田野,即将对田野真实性的质疑悬置起来,但随着知识反思性的增加,以及人类学知识的普及,越来越多的人意识到这样并不能保证田野的客观真实,而随着后现代思潮的兴起以及由此而来的对关于知识真实性这一问题的解构,使得如何能够得到真实的田野变得越来越难以解答。