长江中下游分汊河道稳定性研究_夏细禾

- 格式:pdf

- 大小:156.11 KB

- 文档页数:4

长江中下游河道整治研究与实践长江是我国最长的河流,也是世界第三长的河流,具有重要的经济和生态价值。

长期以来,长江中下游河道存在一系列问题,如淤积、水位下降、水质污染等,严重影响了长江流域的可持续发展。

对长江中下游河道进行整治研究和实践具有重要的意义。

长江中下游河道整治的目标是保持河道的通航能力、减少洪水灾害的风险、提高水质以及保护生态环境。

为了实现这一目标,需要从多个方面进行研究和实践。

需要进行淤积治理。

长期以来,长江中下游河道的淤积问题日益严重,导致河道断流、水位下降等问题。

需要对淤积情况进行详细的调研,并采取相应的措施进行治理,如疏浚、挖掘等。

还需要加强对冲沙、泥沙的管理,减少泥沙的入河量,防止淤积问题再次发生。

需要进行水位管理。

由于河道的淤积,长江中下游的水位下降,导致了洪水灾害的风险增加。

需要加强对水位的管理和调控,采取措施使水位保持在一个合适的范围内,提高河道的通航能力和安全性。

需要改善水质。

长江是我国重要的水资源,但由于工业和农业活动的污染,水质受到了严重的影响。

需要进行水质治理,净化长江的水质,保护水生态系统的健康发展。

需要加强生态保护。

长江流域是我国重要的生态区域,拥有丰富的生物多样性。

长期以来的开发活动对其生态环境造成了严重的危害。

需要采取相应的措施保护长江的生态环境,保护其珍稀的濒危物种。

为了实施长江中下游河道整治的研究和实践,需要政府、学术界、企业等各方的合作。

政府应加大投入,制定相关政策,推动整治工作的顺利进行。

学术界应加强科研,提供科学依据和技术支持。

企业应积极参与整治工作,改善自身的环境行为,减少对长江的污染。

长江中下游河道整治研究与实践对于保护长江的资源、增加生态价值以及促进长江流域的可持续发展具有重要的意义。

我们应该高度重视这个问题,积极参与共同努力,为长江的未来发展做出积极贡献。

探索长江下游和畅洲汊道整治工程研究摘要:长江镇扬河段河势的自然演变、恶化,已威胁防洪安全且制约沿江国民经济发展。

河段内以和畅洲汉道变化最为剧烈,洲头崩退、汊道内部崩岸时有发生,导致主支汊易位,河势不稳严重影响“黄金水道”安全畅通。

在采取了平顺抛石护岸、窝塘沉梢促淤、砂枕潜坝束流等综合治理工程措施后,得到一定程度改善,和畅洲汊道河势趋于稳定,取得了比较理想的整治效果。

整治措施对长江分汊河道治理具有一定启示。

关键词:和畅洲;汉道;治理1 和畅洲汊道基本情况1.1 河势情况长江镇扬河段位于江苏省境内,上起三江口承南京河段,下迄五峰山接扬中河段,全长73.7 km。

河段由仪征水道、世业洲汊道、六圩弯道、和畅洲汊道及大港水道组成(图1)。

和畅洲汊道自沙头河口至大港青龙山,为双分汊河型,洲体呈长方形,左、右汊长分别为10.9 km和10.2 km。

汊道分流区左右岸分别为人民滩和征润洲尾滩。

长江主流出六圩弯道后进入和畅洲左汊,紧贴洲体北缘下行并在洲体东北角过渡到对岸孟家港岸段,在大港青龙山与右汉水流汇合,沿右岸下行进入大港水道。

和畅洲为近代淤积并洲而成,河床为青灰色极细沙或粉沙,偶有淤泥夹层,抗冲性差,床沙中值粒径在0.09~0.18 mm之间,易冲并导致崩岸。

1.2 水文特性和畅洲汊道受海潮影响,每日两涨两落,涨潮历时约3 h、落潮约9 h。

多年平均潮位2.67 m(黄海基面,下同),平滩水位3.6 ITI,历年最高潮位6.69 ITI,最低潮位一0.65 1TI,最大潮差2.32 m。

造床流量为45 000 1TI /s 左右,多年平均流量为28 900nl /s,历史最大流量为92 600 m /s、最小流量为4 620 in /s。

多年平均径流量为9 120亿in ,多年平均输沙量为4.38亿t,多年平均输沙率为13 900kg/s,多年平均含沙量为0.486 kg/m 。

悬移质泥沙高潮时含沙量小,落潮时含沙量大,流速与含沙量呈正比关系。

长江中下游河道整治研究与实践“长江中下游河道整治研究与实践”项目由长江水利委员会长江科学院、长江勘测规划设计研究有限责任公司、武汉大学共同完成。

项目主要完成人为卢金友、余文畴、侯卫国、夏军强等。

1990年以来。

项目团队针对长江中下游河道整治中涉及的复杂水沙运动与河床演变、整治技术等关键科技问题,在国家科技支撑计划、自然科学基金等项目支持下,持续了近30年联合攻关,在河道水沙运动基本理论、河道演变规律和河道整治技术方面取得了一系列创新性成果。

项目研究成果出版专著10部。

发表学术论文350余篇,其中SCI/EI检索100余篇,编写国家标准2部、行业规程5部,制定长江中下游护岸工程设计规范性文件3项,获国家发明专利10项、实用新型专利7项,软件著作权2项,培养国家及省部级高级人才7人与一批高级治江科技骨干人才。

该项目获2018年水利部大禹水利科学技术一等奖。

(1)系统研究了长江中下游河道宽级配床沙输移和分汊河道水沙运动规律。

通过试验与理论研究揭示了不连续宽级配床沙输移具有不同于连续宽级配床沙的间断性和跳跃性的规律。

构建了不连续宽级配泥沙起动与输沙率计算公式。

系统揭示了顺直、弯曲及鹅头形分汊河道的水沙运动规律,确定了分流区冲淤基本平衡的临界流量;揭示了汊道冲淤对来水来沙变化的响应机理并建立了相应的计算公式。

解决了分汊河道主支汉演变定量预测的技术难题。

(2)深入揭示了水沙变化条件下长江中下游不同类型河道演变规律。

提出了表征河道平面形态的特征参数以及区分单一河段、分汉河段不同亚类的河型判据;通过试验研究和原型观测揭示了三峡水库运用后中下游不同类型河道演变新特征;揭示了不同类型(上部粘性土层较厚、上部粘性土层较薄)二元结构河岸崩塌机理;建立了考虑近岸水沙运动、岸坡土体力学特性等主要因素的二元结构河岸崩塌过程模拟方法。

实现了河床冲淤与二元结构河岸崩退过程的同步模拟。

(3)全面攻克了长江中下游河道整治系列关键技术。

长江中下游河道整治研究与实践1. 引言1.1 长江中下游河道整治研究与实践长江中下游河道整治研究与实践一直是中国水利工作的重要领域。

长江是我国最长、流域面积最广的河流,经济发展和社会生活的发展都与长江密切相关。

长江中下游河道整治具有非常重要的意义。

长江中下游河道整治的研究始于上世纪80年代初,伴随着改革开放和经济快速发展,长江流域的生态环境受到了极大的影响,水污染、河道漫岸、洪水灾害等问题日益突出。

为了保护长江流域生态环境,政府部门和科研机构开始了长江中下游河道整治研究的工作。

通过对长江中下游河道的水文、水质、水土保持等方面的调查和研究,整治目标逐渐明确,措施也得到了相应的制定和实施。

整治工程包括河道清淤、生态恢复、防洪治理等方面,通过一系列综合措施的实施,取得了一定的效果。

长江中下游河道整治仍然面临着一些问题和挑战,比如资金投入、技术手段、政策法律等方面的不足。

这些问题需要政府、科研机构、企业和社会各界共同努力解决。

长江中下游河道整治的重要性不言而喻,只有在整治完成后,长江流域的生态环境才能得到有效保护和改善,人民的生活质量才能得到提高。

整治工作必须持续进行,才能实现长江中下游河道可持续发展的目标。

2. 正文2.1 长江中下游河道整治的背景长江中下游河道整治的背景主要包括以下几个方面:长江是我国第一大河,是中国经济发展和社会稳定的重要支撑,但长期以来长江中下游河道存在着严重的水土流失、岸线退缩、河床淤积等问题,给当地经济发展和生态环境带来了严重影响。

受长江生态环境破坏和水资源利用过度的影响,长江中下游河道水质恶化、水量变少、生态系统遭受严重破坏,呈现出水土流失加剧、河岸土地退化、水资源供应不足等问题。

人类的工业活动、居住环境和农业生产等活动对长江中下游河道造成了严重影响,诸如污染物排放、围垦河滩、超载航运等现象频现,加剧了河道整治的紧迫性和复杂性。

长江中下游河道整治的背景必须要充分认识到长江中下游河道整治的紧迫性和重要性,只有深入研究长江中下游河道的现状和问题,有选择地采取有效的整治措施,方能有效改善长江中下游河道的生态环境,保障生态系统的稳定和可持续发展。

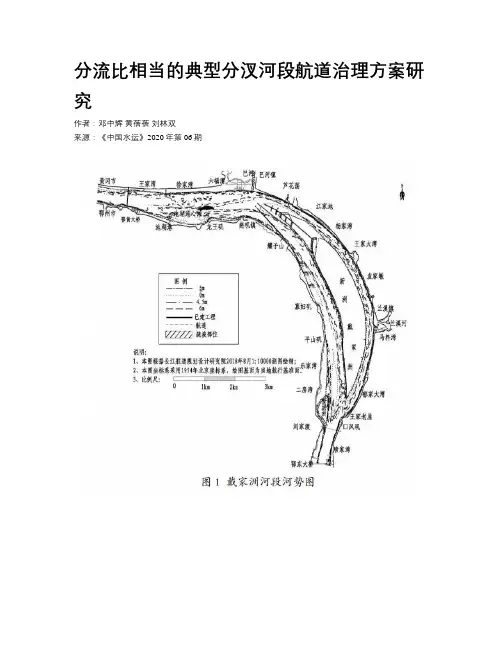

分流比相当的典型分汊河段航道治理方案研究作者:邓中辉黄蓓蓓刘林双来源:《中国水运》2020年第06期摘要:长江干流分汊河段众多,自然条件下,分汉河道内心(边)滩冲淤交替,主流随河床冲淤在多汉间调整,不利于航槽边界稳定,对于分流比相当的分汊河段(如戴家洲河段)航道治理技术则更为复杂。

本文以戴家洲河段为例,分析了河段、浅滩演变特点及发展趋势,提出了“整疏结合”的治理思路,并通过试验分析优化了整治方案。

成果可为类似河段河道治理提供借鉴。

关键词:分汊河段;分流比相当;整疏结合中图分类号:U617文献标识码:A文章编号:1006-7973( 2020) 06-0088-04长江干流分汊河段众多,河岸大部分为滩面较高河漫滩,河道内分布有高大江心洲,汊道内部又存在有低矮心滩或边滩,对水流起着约束作用,为航槽提供边界。

自然条件下,分汊河道内心(边)滩冲淤交替[1,2],主流随河床冲淤在多汊间调整,不利于航槽边界稳定。

三峡蓄水后,坝下来沙大幅减少、中水持續时间延长,中下游河道发生了长时间长河段的冲刷,支汊演变周期缩短,或发生单向调整[3,4]。

因此,若航道条件出现不利发展趋势,其发展速度将逐步加剧,通过工程手段保证航槽畅通难度也将越来越大,对于分流比相当的分汊河段航道治理技术则更为复杂。

长期以来,分汊河段一直是河道治理研究的重点,研究成果主要集中于从来水来沙[5]、边界条件[6]、河道形态[7]、水沙输移特点[8]等不同角度探讨分汊河道形成、维持和演变的原因,但长江荆江河段在放宽段存在较多洲滩,三峡水库蓄水前的洲滩演变就比较活跃,蓄水以来则显示江心洲向萎缩方向发展,汊道分流比则呈现了不同的演变特征,目前对于这些差异现象产生的原因和内在机理尚缺乏深入认识,而对于分流比相当的复杂分汊水道的航道治理思路和工程措施的制定则更为困难。

因此,本研究以分流比相当的分汊水道一戴家洲河段为例,分析了河段、浅滩演变特点及发展趋势,提出了“整疏结合”的治理思路,并通过试验分析优化了整治方案,成果可为类似河段河道治理提供借鉴。

长江下游分汊河型航道整治工程研究发布时间:2021-05-13T05:18:04.274Z 来源:《防护工程》2021年2期作者:付博[导读] 或者水流冲刷动力突然减弱,造成碍航浅滩频繁淤积出浅,使得航道不稳定对航运不利。

为了改善航道条件,长江下游河段采取了一系列的整治工程。

上海千年城市规划工程设计股份有限公司上海 200000摘要:长江下游微弯型汊道较多,这些汊道经常交替消长。

各分汊河段内,边、心滩的位置、形态、体积不断变化,难以稳定,造成某些过渡段在某段时期发生大量泥沙淤积,或者水流冲刷动力突然减弱,造成碍航浅滩频繁淤积出浅,使得航道不稳定对航运不利。

为了改善航道条件,长江下游河段采取了一系列的整治工程。

关键词:长江下游;航道;整治工程1、引言对于7m×200m×1050m标准而言,安庆、贵池、土桥、黑沙洲、江~乌水道航道条件不能满足尺度要求,碍航程度明显增加。

本河段航道治理的思路为:稳定汊道分流格局、塑造优良滩槽形态,适当限制局部汊道支汊分流,加强浅区河床冲刷,提高航道尺度。

2、整治工程2.1安庆水道整治工程河段航道条件较差,水道枯季航道形势与当年退水期浅区的冲刷幅度密切相关。

河道分汊段洲滩存在周期性变化[1],目前正处于新洲向右淤长的阶段。

三峡工程蓄水后,不利于航道条件稳定。

主要表现为新洲形成年代不久,极不稳定,在来沙量减小的情况下,新洲洲头刷低,左汊进口束水作用减弱,造成进口浅滩淤浅;新中汊冲刷发展,影响左汊分流,从而使航道条件变差。

安庆水道航道整治工程包括:(1)新洲头部守护工程:由两道护滩带组成,包括新洲头部及左缘护滩带和新洲头部及右缘护滩带。

陆上护滩建筑物主要采用X型排、钢丝网石笼垫、砼单元排、透水框架和三维网垫等,水下护滩采用D型排、透水框架等。

(2)新中汊护底工程:在新中汊上段再设置两道护底带。

护底带宽70~150m,长分别为1300.72m、1151.73m。

长江中下游河道整治研究与实践长江是中国最长的河流,也是世界第三长的河流,在中国中下游经过的地区面积广阔,河道状况复杂多变,受到了许多问题的困扰。

为了解决长江中下游河道问题,进行了大量的研究与实践工作。

本文将重点介绍长江中下游河道整治的研究与实践情况,并探讨其中的关键问题和解决方案。

一、研究目的与意义长江中下游地区是我国的重要农业区和工业区,也是我国经济发展的重要支撑区域。

由于长期以来的开发和利用,长江中下游地区的河道问题日益突出,包括江河水系的错综复杂、水土流失加剧、河道淤积严重、水质恶化等问题。

对长江中下游河道进行整治,具有重要的现实意义和深远的历史意义。

通过对长江中下游河道整治研究与实践,可以保护和修复长江的生态环境,提高长江的水资源利用效益,保障长江流域的生产生活用水安全,加强长江中下游地区的防洪抗旱能力,促进长江经济带的可持续发展。

长江中下游河道整治的研究与实践具有重要的现实意义和历史意义。

二、研究方法与实践措施(一)研究方法长江中下游河道整治的研究方法包括野外调查、实验研究、数值模拟、遥感监测、人工仿生等多种手段,以综合分析和评价河道的地貌、水文、水质、生态等方面的变化规律和特点,为河道整治提供科学依据和技术支持。

在野外调查方面,通过航空摄影、卫星遥感、地形测量等手段,对长江中下游地区的河道进行全面的地貌测量和水文勘测,获取水文数据和地形数据,为河道整治提供详细的基础资料。

在实验研究方面,采用物理模型、数值模型等手段,模拟长江中下游河道的水沙运动过程、泥沙淤积规律、河流演变机理等,揭示河道变化的规律和特点,为河道整治提供理论依据和技术支持。

在人工仿生方面,通过模拟自然生态系统的原理和机制,设计和建造人工湿地、人工岛屿、人工堤坝等工程,修复和改善长江中下游地区的生态环境,提高河道的水质和生态效益,为河道整治提供经验和指导。

(二)实践措施长江中下游河道整治的实践措施包括生态修复、水资源利用、防洪抗旱、污染治理等多方面内容,围绕长江中下游地区的实际情况,开展一系列的工程建设和管理措施,保障长江流域的生态环境和水资源安全。

长江中下游河道整治研究与实践长江是中国最长的河流,承载着丰富的资源和悠久的历史文化。

长江河道长期以来面临着诸多问题,如泥沙淤积、水资源利用不合理、生态环境恶化等。

为了解决这些问题,长江中下游河道整治研究与实践显得尤为重要。

本文将对长江中下游河道整治的研究现状、存在的问题以及实际实践进行分析,以期为更好地保护和利用长江资源提供参考。

一、研究现状长江中下游河道整治的研究现状主要集中在以下几个方面:1. 泥沙淤积问题长江是一个泥沙丰富的河流,但由于水库的拦河和人类活动的影响,导致了泥沙淤积严重。

相关研究表明,泥沙淤积不仅影响了航道的通行能力,还导致了下游地区的水患。

如何有效地处理泥沙淤积问题成为长江中下游河道整治的重点之一。

2. 水资源利用问题长江流域人口密集,而且经济发达,对水资源的需求非常大。

长期以来对长江水资源的滥用和浪费导致了水资源供需矛盾的日益加剧。

如何合理利用长江水资源成为了研究的热点之一。

3. 生态环境问题长江流域的生态环境一直备受关注,尤其是水质污染、生态破坏等问题。

相关研究表明,长江中下游的水质一直处于较差的状态,这对生态环境的保护和修复提出了严峻的挑战。

二、存在的问题1. 缺乏整体规划由于长江河道整治涉及范围广泛、涉及利益复杂,长期以来缺乏整体规划和科学论证。

这导致了一些治理措施的片面性和局部性,难以形成长期有效的治理效果。

2. 缺乏跨部门协作长江流域涉及的行政区域多,相关的管理部门也较为分散,因此在实际治理过程中缺乏有效的跨部门协作,难以形成合力效果。

3. 技术手段滞后长江中下游河道整治需要涉及到水利、环保、生态等多个领域的技术手段,但目前相关技术手段滞后,缺乏有效的技术支撑。

三、实际实践1. 水库管理目前长江流域拦河的水库数量众多,因此对水库的管理显得尤为重要。

通过对水库进行合理的蓄水和排水,可以有效地减轻泥沙淤积的问题,同时保证下游的洪水安全。

2. 河道治理针对长江河道的治理情况,目前主要采取的是疏浚和固床等措施,通过清淤和加固河道底部,提高河床的稳定性,以减轻泥沙淤积和改善通航条件。

水2019.17中国水利收稿日期:2019-08-05作者简介:夏细禾,局长,教授级高级工程师,主要从事流域水资源管理工作。

科学推进长江流域水量分配工作夏细禾1,高华斌2,李庆航2(1.水利部长江水利委员会水资源管理局,430010,武汉;2.长江勘测规划设计研究有限责任公司,430010,武汉)摘要:流域水量分配是实行最严格水资源管理制度的基础工作,通过统筹协调、合理配置,有利于实现水资源节约保护和合理开发,促进水资源可持续利用。

2011年以来,水利部长江水利委员会会同流域内各省(自治区、直辖市)开展了汉江、嘉陵江等跨省江河流域的水量分配工作,确定了流域内各省份水量分配份额,明确了重要控制断面及其下泄流量指标,为实施流域水资源统一调度,强化水资源监管提供了基础。

结合长江流域实际,提出了开展水量分配工作重点和下一步建议。

关键词:长江流域;水量分配;资源配置Promoting the water allocation scientifically in the Yangtze River Basin //Xia Xihe,Gao Huabin,Li Qinghang Abstract :Watershed water allocation is the basic work of implementing the most stringent water resources management system.Through overall coordination and rational allocation,it is conducive to realize water conservation and rational development and promote sustainable utilization of water resources.Since 2011,the Changjiang Water Resources Commission of the Water Resources Minister has carried out water allocation in the inter-provincial river basins with the provinces (autonomous regions and municipalities directly under the Central Government)within the basin,such asthe Hanjiang River and the Jialing River,determined the water distribution share of the provinces in the basin and identified important control sections and their discharges flow indicator.The indicator provides the basis of implementing unified water resources management and strengthening water resources bined with the actual situation of the Yangtze River Basin,the paper puts forward the key points of water allocation and suggestionsfor the next step.Key words:the Yangtze River Basin;water allocation;resource allocation 中图分类号:TV882.2+TV213.4文献标识码:B文章编号:1000-1123(2019)17-0059-03一、背景2011年中央1号文件明确要求,确立水资源开发利用控制红线,抓紧制定主要江河水量分配方案,建立取用水总量控制指标体系。

长江中下游水资源分布格局与利用效率研究长江是中国最长的河流,流经中国境内的11个省市,对中国的经济和社会发展起到了重要的作用。

然而,长江中下游地区的水资源分布格局和利用效率问题亟待研究和解决。

长江中下游地区的水资源分布格局是不均衡的。

长江发源于青藏高原,经过五大水库调蓄后进入中下游地区。

长江中下游地区沿江发达,经济繁荣,但同时也面临一系列的水资源问题。

首先,水资源的分布不平衡是长江中下游地区的主要问题之一。

沿江地区水资源相对丰富,水量充沛,但远离江面的内陆地区却面临水资源短缺的问题。

水资源的不平衡分布使得中下游地区的水资源利用效率和可持续性发展受到了限制。

其次,水资源的利用效率低下也是长江中下游地区的难题。

在农业生产中,传统的灌溉方法过度浪费水资源,造成了农业水资源的严重浪费。

与此同时,城市的工业和生活用水也存在大量的浪费现象,未能充分利用和节约水资源。

为了解决长江中下游地区的水资源分布格局和利用效率问题,应采取一系列的措施。

首先,需要建立起合理的水资源调度机制。

由于长江水资源的丰富性和不平衡性,需要建立起合理的跨省、跨区域的水资源调度机制,确保资源的有效利用和合理分配。

这需要各地区的政府和相关部门加强协调,制定合理的水资源调度计划。

其次,应加大水资源的节约利用力度。

中下游地区的农业生产中,应推广节水灌溉技术,提高灌溉效率;在城市的工业和生活用水中,应提倡节约用水的意识,通过使用新型节水设备和技术,减少水资源的浪费。

同时,还可以鼓励中下游地区的各个企业和居民使用雨水收集和再利用系统,最大限度地利用雨水资源。

此外,还应加强水资源的保护和治理工作。

由于长江是我国重要的水资源和生态环境保护区域,需要加大水环境治理的力度,减少污染物的排放,保护长江的水质。

同时,还应加大对长江中下游地区的湿地保护力度,保护湿地的生态系统,促进生物多样性的保护与恢复。

最后,需要加强水资源管理的监督和评估。

制定完善的水资源管理和监督制度,加强对水资源的监测和评估工作,及时发现并解决问题,提高长江中下游地区水资源分布和利用效率的水平。

长江中下游干流河道规划与治理罗晓峰;李令长【摘要】河道治理是解决长江中下游防洪问题的重要手段之一.针对长江中下游防洪的主要问题,结合<长江流域防洪规划报告>、<长江中下游干流河道治理规划报告>,叙述了河道治理规划要点,分析了河道治理与防洪的关系,阐述了河道治理工程对防洪的作用.根据目前中下游干流河道的变化情况,提出了关于长江中下游干流河道治理工作的建议.【期刊名称】《人民长江》【年(卷),期】2006(037)009【总页数】3页(P29-30,34)【关键词】河道治理;防洪规划;规划要点;长江中下游【作者】罗晓峰;李令长【作者单位】长江水利委员会,设计院,湖北,武汉,430010;长江水利委员会,规划计划局,湖北,武汉,430010【正文语种】中文【中图分类】工业技术第 37 卷第 9 期 2006 年 9 月人民长江Yangt.zeRiverVol.37 ,No.9 Sep.'2(脱文章编号: 1001 -4179(2悦)()() - 0029 - 0'2 长江申下游平流河道规划与治理罗咙哈 l季令在 2( I长江水利委员会设计院,湖北武汉 430010; 2.长江水利委员会规划计划局,湖北武汉 430010) 摘要:河道治理是解决长江中下游防洪问题的重要手段之一。

针对长江中下游防洪的主要问题,结合《长江流域防洪规划报告》、《长江中下游千流河道治理规划报告》,叙述了河道治理规划妥点,分析了河道治理与防洪的关系,阐述了河道治理工程对防洪的作用。

根据目前中下游干流河道的变化情况,提出了关于长江中下游千流河道治理工作的建议。

关键词:河道治理;防洪规划;规划妥点;长江中下游中图分类号: TV212.4文献标识码: A1河道治理规划概述1.1河道概况长江中下游干流河道上起宜昌,下迄长江河口,全长约l 893kmo 干流流经湖北、湖南、江西、安徽、江苏和上海等 6省(直辖市)。

收稿日期:1999-11-02作者简介:夏细禾(1963-),男,湖北咸宁人,长江科学院河流研究所高级工程师,硕士,主要从事河流泥沙及治河工程研究. 文章编号:1001-5485(2000)05-0009-03长江中下游分汊河道稳定性研究夏细禾1,颜国红2(1.长江科学院河流研究所,湖北 武汉430010; 2.长江水利委员会计划局,湖北 武汉430010)摘要:为了研究长江中下游分汊河道的稳定性,在总结其演变特点的基础上,分析了分汊河道赖以长期稳定的原因,并用河床自动调整理论和能耗最小假说来加以解释。

认为特定的来水来沙条件和汊道进出口节点的控制作用,使得分汊河道的能量分配可以通过向支汊输送一定流量来实现。

关 键 词:长江中下游;分汊河道;稳定性中图分类号:T V 81 文献标识码:A 1 分汊河道的演变特点长江中下游分汊河道一般都经历了江心洲并洲(或并岸),河道由多汊向少汊(或单一河槽)转化的漫长历史演变过程。

在这个演变过程中伴随着河宽的缩窄,主流摆幅的减小,滩槽相对稳定,逐渐形成目前较为稳定的分汊河道。

根据有关历史资料的记载和近期资料分析,长江中下游分汊河段演变的主要特点如下:(1)洲滩合并(或并岸),河道宽度逐渐束窄,河型由多汊型向少汊型(或单一河槽)方向转化;(2)分汊河道周期性演变的过程缓慢,主支汊交替的周期长,汊道的稳定程度较高;(3)汊道处于发展(或衰退)中的支汊,其速度大多数是较为缓慢的。

因此,长江中下游分汊河道的稳定性是较高的,特别是建国以来对主要崩岸地段实施了护岸工程,为分汊河道河势的进一步稳定,奠定了良好的基础。

2 分汊河道稳定性的主要因素2.1 水流输沙特性长江中下游城陵矶以下的分汊河道,洪水特性、径流的年际变化和年内分配基本相同,同时愈向下游愈加均匀,其比降基本上随流量的增加而增大,这就使得水流挟沙能力与含沙量是基本适应的。

因此长江中下游分汊河道主汊和支汊的流量与含沙量都随干流的增减而增减,其比降也是随整个河道比降增减而同时增减。

因而在大多数情况下主汊和支汊表现出同时的冲或淤,而不存在某一汊在长时段内单向地冲或淤。

从长时段和总体来看,发展的支汊冲的时间要多些,冲的量多些,淤得少些;衰减的支汊冲得少些,淤得多些。

这使得长江中下游分汊河道各支汊能够相对稳定,年际间分流比变化得非常缓慢。

这就是分汊河道赖以长期较稳定的水流输沙特性。

2.2 分流分沙特性在通常情况下,河槽的尺度与进入河槽的水量成正比,决定主槽、支汊地位的正是按进入河槽的相对水量多少来定,进入水量愈多,河流的生命力愈强,反之河流就会衰退或死亡。

长江许多汊道能保持百年以上的长期稳定,关键在于年内高、中水期较长,支汊能获得较大的分流比,而分沙比又小于分流比,也有利于支汊河槽的稳定。

2.3 节点的控制作用节点是分汊河道历史演变过程的产物。

它对分汊河道演变的影响主要体现在两个方面:第一,节点加快了江心洲的形成和稳定。

自江心洲并岸基本形成节点后,由于该处河宽较窄,遏制着其上段诸沙洲的下移。

当沙洲的位置较为固定以后,河床变化则表现为淤高滩面并刷深河槽。

由于与来水来沙条件相适应的主槽水流动力作用不断加强以及滩面和沟汊的淤积,加快了并洲并岸现象,并使分汊河道变得更为稳定。

第二,节点控制了分、汇流区主流的摆动,使各分汊河段具有相对的独立性和滞后性,从而增强了分汊河道的稳定性。

一般来说,上一分汊河段的出口节点即是下一分汊河段的进口节点,也有的分汊河段之间为单一段所连接,相邻的两个河段由于中间节点的控制作用,限制进口主流的摆动,使上游河第17卷第5期长 江 科 学 院 院 报V ol.17N o.52000年10月Journal of Yangtze River Scientific Research Institute Oct.2000段的演变不可能立即对下游河段产生影响,因而长江中下游分汊河道不存在一汊道变,下游汊道会立即变化的连锁反应,就是说节点使分汊河段演变各自具有相对独立性。

2.4 护岸工程的实施护岸工程的实施,增强了河道的抗冲能力,制止了主泓的摆动,稳定了岸线,对抑制分汊河道的变化及稳定河势起着重要的作用。

2.5 分汊河道与单一河道水力因素的比较丁君松进一步研究了分汊河道不能自由发展的原因。

根据他的研究,河道分汊后,两汊的水面宽(B)和过水面积(A)的变化,不可能是任意的,水面宽最多增加37%,过水面积最多增加13.4%。

也就是说B o<B m+B n≤1.37B o;(1)A o<A m+A n≤1.134A o,(2)式中:脚标o,m,n分别代表单一段、主汊、支汊的特征值。

同样可算得F r o<Fr m+F r n≤1.94F r o;(3)V o<V m+V n≤1.76V o;(4)H o<H m+H n≤1.66H o。

(5)可见,分汊河道并不是能得到充分自由发展的河道,它的各项水力因素的变化总是有限的,特别是分汊河道的展宽总是有限的。

这就使得分汊河道不可能向蜿蜒型方向发展,因此,河道是较为稳定的。

3 分汊河道较为稳定的理论解释3.1 分汊河道的自动调整机理长江中下游的分汊河道由于形成的历史时期不够长,河岸的抗冲能力较弱,当河道的来水量较大而来沙量较小(如大水少沙年的汛期)时,其结果是水流冲刷河岸,河道展宽,水流扩散,流速减缓,水流挟沙能力降低,上游来沙在江中落淤,形成江心滩,堆积的部位常位于河道的中部。

这是由于河道展宽的过程中,原流速较大的中间部位流速减小得较多,因而水流挟沙能力也降低较多,而两侧的流速减小得较少的缘故。

当河道展宽到一定的程度时,随着河床的淤积抬高,河道的水深减小,流速增大,水流挟沙能力逐渐增大,因此河道的淤积和展宽将逐渐停止。

此时因河道中部江心滩的高程较两侧高,河道中部的阻力较大,两侧水流流速的增率总是大于中部的,因而两侧的河床慢慢会从淤积转入冲刷,形成分汊河道的两支。

在经历几个漫滩洪水后,江心滩会进一步淤积抬高,形成江心洲,江心洲两侧的河床会进一步冲刷形成主、支汊。

在分汊河道形成的初期,江心洲一般较为散乱,为多汊河道,由于各汊的相对阻力不同及人为因素的影响,阻力较大的支汊,逐渐淤积衰亡(这是因为此时的分汊河道寻求的是整个河段的输沙平衡,当某一支汊阻力较大时,支汊内流速较小,水流挟沙能力较低,支汊就会淤积,随着支汊的淤积抬高,分流量更小,河道会进一步淤积,最后衰亡)。

这样江心洲就开始了并洲并岸的过程,在江心洲合并处一般形成河道的宽阔部位,而江心洲并岸处一般形成束窄段(节点),分汊河道由多汊型向少汊型方向转化。

随着节点的形成,节点的壅水作用使其上游的流速减小,水流挟沙能力降低,江心洲不断淤高发育,形成目前宽窄相间的较为稳定的分汊河道。

而边滩切割(或河漫滩切割)形成的江心洲,其河床调整过程是通过寻求阻力最小的途径来实现的。

在经历了分汊河道历史演变过程后,近期由于长江中下游特定的水流输沙特性(前面已述),一般情况下,支汊在汛期能获得较大的分流比,来沙量却相对偏少,支汊河床的流速相对较大,水流的挟沙力较强,支汊河道会有所冲刷;在枯水期支汊来水量较小,来沙量亦小,不会带来较严重的淤积。

处于发展中的支汊,常常冲刷量大于淤积量,处于衰退中的支汊则是淤积量大于冲刷量,但各分汊河道均未出现过单向冲刷或淤积现象,河道的纵向冲淤是基本平衡的。

这就是说,长江中下游河道经过长期的自动调整作用的结果是使来水条件与来沙条件基本适应,即达到了河道的纵向输沙平衡,从而使分汊河道朝着更为稳定的趋势发展。

3.2 分汊河道的河相关系河相关系通常存在两种:一种是相应于某一特征流量的河相关系,称之为沿程河相关系;另一种是同一断面相应于不同流量的河相关系,称之为断面河相关系。

显然,前者比后者要稳定得多。

如果选用宽深关系式BH= ,(6)水流连续方程Q=BH V;(7)水流阻力公式V=1n×H2/3J1/2,(8)以及水流挟沙力经验公式S=K(V3gH)m,(9)联解,可以求得如下关系式10长江科学院院报2000年J=16.17 0.4n2(S 8.49 0.73Q0.2)。

(10)将上式改写成以下形式Q0.2J=16.17 0.4n2S8.49 0.73,(11) (11)式左边即为河段的来水条件,右边S8.49 0.73为来沙条件,如该式成立,则反映河道的来水与来沙条件相适应,即河道达到了输沙平衡,反之河道则需进行自动调整。

3.3 能耗最小假说冲积河流自动调整作用的结果,不仅在于满足平衡的要求,而且还要使体系内部的能量趋向于按照一定的规律来进行分配。

有关这方面的文献较多,“能耗最小假说”就是其中的一种。

尽管这一假说的有效性已为很多人所接受,但其具体应用的形式却存在分歧。

目前有3种设想比较流行:第1种是张海燕提出的单位时间单位长度水体的能耗最小,即QJ=最小值;(12)第2种是杨志达提出的单位时间单位水体的能耗最小,即VJ=最小值;(13)第3种是单位时间单位床面上水体的能耗最小,即QJ/B=最小值。

(14)前面已述,式(11)反映的是河道的输沙平衡关系,公式左侧的来水条件仅仅与Q,J有关,也就是说为了达到输沙平衡,河道来水条件只需进行Q,J 的调整。

因此,对长江中下游河道纵向变化基本平衡的分汊河道,Q,J的变化可以反映河道的输沙平衡关系。

张海燕提出的单位时间单位长度水体的能耗最小,即式(11)正好与之相符,可以用来解释分汊河道稳定性的原因。

3.4 分汊河道稳定的理论解释根据能耗最小原理来解释分汊河道的稳定性时,首先必须注意到分汊河道的特殊性。

如前所述,分汊河道由于节点的控制,河道的横向摆动受到了很大的制约,因此它不可能象弯曲河道那样,通过增加河长,减小比降的方式来达到能耗最小,而是通过减小向支汊输送水量,即通过减小主汊流量的方式来达到能耗最小的目的。

不同流量下汊道分流比的变化恰好就能达到这一目的。

在枯水期流量较小时,通常河道的比降亦小,主汊不需要分配更多的水量,就能使水流能耗达到最小,因此支汊分流量通常较小。

在汛期流量较大,比降亦大,这时需要分配较多的水量到支汊,才能使水流能耗达到最小。

这就是分汊河道支汊在汛期能获得较多分流比的重要原因,也是分汊河道能维持稳定的重要因素。

另外大多数支汊处于正面引水的位置,根据“正面引水,侧面排沙”的原理,更多在河床附近运动的泥沙将引向主汊,使支汊的分沙比往往小于分流比,因此,分汊河道的支汊在汛期获得较大分流比的同时,分沙比却是较小的,这就是分汊河道主支汊能长期共存相对较为稳定的主要原因。

4 结 语长江中下游城陵矶至江阴1120km长的河段中有分汊河道41处,占总河长的71.3%。

在经历了漫长的历史演变后,分汊河道在平面形态的总体格局中基本不变。