普利策新闻奖的颁奖词

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:1

近十年普利策奖获奖作品近十年普利策奖是对新闻报道、特写、评论等新闻类作品的最高奖项之一。

普利策奖的颁发是新闻业界的一项重要事件,被广泛视为新闻写作的最高水平的象征和奖励。

对于一个国家的媒体与新闻从业者来说,普利策奖是无上的殊荣。

近十年来,普利策奖获奖作品涵盖了广泛的主题,从政治到经济,从社会问题到环境议题,每一次颁奖都为读者和公众提供了深入了解当今世界的契机。

下面将对近十年普利策奖获奖作品进行简要回顾。

2010年普利策奖获奖作品中,《《洛杉矶时报》中国工厂报道》("China in Three Parts" - Los Angeles Times)揭示了中国工厂劳动条件的现实。

该系列报道深入探讨了中国制造业的不断发展以及背后的人道主义问题,引起了国际社会的广泛关注。

2011年,《《波士顿环球邮报》住房危机报道》("Built to Burn" - Boston Globe)以其关于住房市场崩溃的深入调查而获奖。

这一系列报道揭示了房地产行业的黑暗面,思辨性地解读了发展中的住房危机,引发了社会对改善住房市场的讨论。

2012年,普利策奖颁发给了《《纽约时报》博彩世界报道》("Exploitation and Abuse at the Border" - The New York Times)。

该报道深入揭示了美墨边境附近酒店、农场和其他就业场所的非法行为,揭露了人权侵犯和雇佣虐待等问题,并引起了美国政府的重视。

2013年,《《华盛顿邮报》森林火灾报道》("Breaking News Reporting" - The Washington Post)揭示了美国西部地区发生的严重森林火灾情况。

报道准确报道了火灾的起因、破坏程度以及蔓延速度,及时传递了重要信息,保护了公众的生命财产安全。

2014年的普利策奖获奖作品中,《《波士顿环球邮报》马拉松爆炸报道》("Breaking News Reporting" - Boston Globe)以其对波士顿马拉松爆炸事件的深入报道而获奖。

近十年的普利策摄影奖大盘点,极致时效性的新闻奖普利策奖也称为普利策新闻奖。

1917年根据美国报业巨头约瑟夫·普利策(Joseph Pulitzer)的遗愿设立,二十世纪七八十年代已经发展成为美国新闻界的一项最高荣誉奖,现在,不断完善的评选制度已使普利策奖成为全球性的一个奖项。

PS:此贴只选取一组照片中的一张或两张展示。

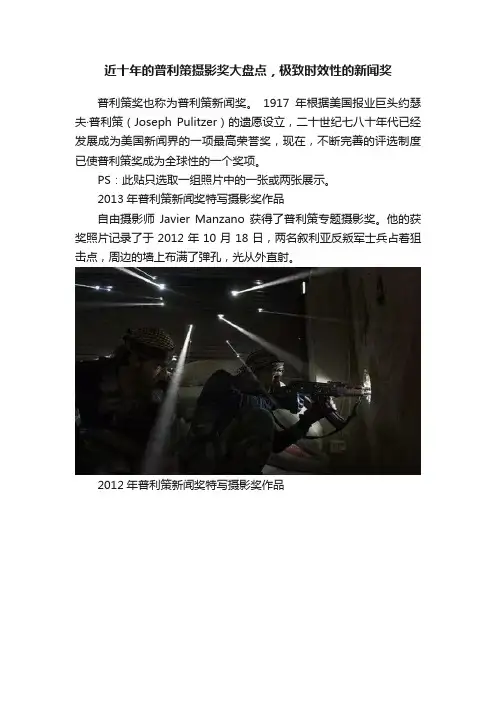

2013年普利策新闻奖特写摄影奖作品自由摄影师Javier Manzano 获得了普利策专题摄影奖。

他的获奖照片记录了于2012年10月18日,两名叙利亚反叛军士兵占着狙击点,周边的墙上布满了弹孔,光从外直射。

2012年普利策新闻奖特写摄影奖作品北京时间4月17日凌晨3时许,美国哥伦比亚大学新闻学院公布了第96届普利策新闻奖获奖名单。

凭借一组反映退伍老兵返乡生活的作品《欢迎回家:Scott Ostrom的故事》,《丹佛邮报》的Crai***alker赢得了2012年普利策奖的特写摄影奖。

数次尝试自杀27岁的美国驻伊拉克士兵布莱恩·斯哥特·奥斯特罗姆(Brian Scott Ostrom)在经过4年的海外战斗生涯后,带着严重的伤后应激障碍症退役回到祖国。

作为第二侦察营的士兵,他曾两次被派往伊拉克,也就是在第二次服役伊拉克战争中,患上了应激障碍症。

2011年普利策新闻奖特写摄影奖作品:《帮会冲突受害者》《洛杉矶时报》的芭芭拉-戴维森将镜头对准洛杉矶帮会暴力冲突中的无辜受害者,并凭借这组照片获2011年普利策特写新闻摄影奖。

这种在科恩兄弟的电影中才得以一见的血腥场景,在洛杉矶黑帮势力盛行的地区并不少见,也是芭芭拉每每用镜头捕捉和记录的故事。

过去两年中,这位美国女记者以她一贯对社会问题的关注和一双懂得创作的眼睛,近距离拍摄了一组黑帮冲突受害者的众生相。

2010年普利策新闻奖特写摄影奖作品:《Ian Fisher的军旅生活》这组作品从2007年6月1日开始拍摄,结束于2009年8月24日,记录了一名美国普通年轻人从应征入伍到成为一名正式军人的完整过程:应征时的犹豫,分别时的依恋,第一次想家,第一次受伤,第一次执行任务,订婚,前赴伊拉克,纹身,领结婚证…整组作品的拍摄角度平和而真诚,将个体置于广阔的环境与议题中,却没有失去对“人”本身的关注。

中国新闻奖与普利策新闻奖获奖作品分析与启示

近年来,中国新闻业蓬勃发展,越来越多的新闻作品获得了国内外的认可和奖项。

中国新闻奖和普利策新闻奖都是业内知名的新闻奖项,它们的获奖作品不仅在新闻报道的质量上有很高水准,而且在深度和广度上也有着很大的价值。

对于新闻从业者来说,这些获奖作品的分析和启示,无疑是对自己工作的一种重要帮助和指导。

本文将从中国新闻奖与普利策新闻奖获奖作品的角度,对其进行分析与启示。

中国新闻奖获奖作品的分析与启示。

中国新闻奖是中国新闻界的最高奖项之一,对于新闻报道的范围和专业性有着很高的要求。

《南方周末》获得了多个奖项,这些奖项的获得都是对新闻报道的重要认可。

《南方周末》在报道《世界上最难吃的米线》时,深入调查了云南米线的原产地,揭露了当地米线生产的肮脏环境和不卫生的生产过程。

这些报道不仅在新闻价值上有很高的评价,而且在新闻报道的深度和广度上也有着很大的价值。

对于新闻从业者来说,这些获奖作品的分析启示了新闻报道要有深度和广度,要注重事实的调查和报道,不能只停留在表面的报道,要善于深入挖掘事实的内在本质,找出问题的根源,这样才能使新闻作品更具有说服力和公信力。

中国新闻奖与普利策新闻奖获奖作品的分析与启示,对于新闻从业者来说是非常有价值的。

新闻从业者要善于从获奖作品中学习取经,不断提高自己的新闻报道能力,为社会提供更加优质的新闻作品。

愿中国的新闻事业在新的征程中取得更加辉煌的成就,为人民群众提供更加优质的新闻服务。

【划重点】第101届普利策新闻奖揭晓,传统媒体仍然是大赢家!4月11日凌晨3点,普利策新闻奖委员会在美国哥伦比亚大学宣布了2017年普利策新闻奖的获奖名单。

这是普利策新闻奖的第101个年头,共有17个组织或个人荣获了公共服务类、突发性新闻报道类、调查报道类等14个新闻奖项。

值得注意的是,尽管新媒体成长飞速,但传统媒体依旧领跑普利策!第101届普利策新闻奖作品含金量最高的四类获奖作品及评语普利策公共服务奖:《纽约每日新闻》和新闻调查网站ProPublica获得普利策公共服务奖,它们的报道揭露了警方滥用法律迫使数百人,其中大多是少数族裔放弃其房屋的黑幕。

颁奖评语:通过记者Sarah Ryley的调查,揭露了警方滥用驱逐规则,驱逐数百人,其中大部分是贫穷的少数民族。

普利策调查报道奖:《查尔斯顿新闻邮报》的记者埃里克·艾尔因对西弗吉尼亚州贫困地区鸦片类镇痛药泛滥一事的报道获得普利策调查报道奖。

颁奖评语:记者面对强大的阻碍进行了充满勇气的报道。

该报道揭露了西弗吉尼亚某些地区阿片类药物泛滥,导致了高死亡率。

普利策国内报道奖:《华盛顿邮报》记者戴维·A·法伦索尔德因对特朗普慈善基金会涉嫌违法行为的报道摘得普利策国内报道奖。

颁奖评语:持续的报道,在政治新闻报道中创造了透明的新闻模式。

同时对唐纳德·特朗普的慈善事业进行了质疑。

普利策突发新闻奖:加利福尼亚州奥克兰《东湾时报》因对当地导致36人死亡的仓库火灾报道获得普利策突发新闻奖。

其它获奖作品目录从获奖作品看传媒业趋势传统媒体仍然是普利策新闻奖的最大赢家虽然受到新兴媒体的强烈冲击,但是传统媒体仍然是本次普利策新闻奖的大赢家。

《纽约时报》获得国际报道奖、特稿奖,《华尔街日报》获得评论奖,《华盛顿邮报》获得国内报道奖。

《纽约客》杂志作为今年获奖的唯一杂志,也是连续第二年将普利策新闻奖揽入怀中。

上榜的知名传统媒体还包括《东湾时报》《查尔斯顿宪邮报》《迈阿密先驱报》《盐湖论坛报》《风暴湖时报》《迈阿密先驱报》《芝加哥论坛报》等,从获奖的媒体组织来看,传统媒体依旧保持优势,几乎包揽了所有的新闻奖项。

中国新闻奖与普利策新闻奖获奖作品分析与启示中国新闻奖和普利策新闻奖是国内外两个重要的新闻奖项,旨在表彰和推广优秀的新闻作品。

这些获奖作品的分析可以为新闻从业者提供一些启示和经验,使他们更好地理解和应对当代新闻报道的挑战。

获奖作品的主题广泛且多样化,涵盖了政治、经济、社会、文化等各个领域。

这说明新闻报道应该关注社会的方方面面,不仅仅局限于政治或某个热点事件。

新闻从业者应该具备广泛的知识和兴趣,不断拓宽自己的新闻视野,关注各个层面的新闻事件。

获奖作品的深度和广度非常重要。

这些作品不仅仅是简单的事实报道,更多的是对事件背后的原因和影响进行深入分析。

新闻从业者应该具备扎实的调研和分析能力,能够独立思考和提出有深度的观点。

获奖作品的可读性和可视化呈现也是非常重要的。

在信息爆炸的时代,读者对于阅读的时间和精力非常有限,新闻从业者应该尽可能地提供简洁明了、内容丰富的新闻报道,结合图片、视频等多媒体形式,增加作品的吸引力和易读性。

获奖作品的公正和客观也是新闻从业者应该追求的目标。

新闻报道是一种公共信息传播的形式,它对于社会的影响力非常大。

新闻从业者应该始终以客观公正的态度来进行报道,不偏颇、不带任何个人立场和情感色彩,不为特定利益服务。

获奖作品的时效性非常重要。

新闻报道是及时反映和解释社会事件的一种形式,新闻从业者应该具备快速反应和敏锐洞察的能力,及时抓住重要事件的关键信息,快速准确地向读者传递。

中国新闻奖和普利策新闻奖获奖作品的分析与启示为新闻从业者提供了一些宝贵的经验和指导。

新闻从业者应该始终坚持客观公正、深入分析和多样化的报道方式,提供具有时效性和可读性的新闻作品,以满足读者的需求和社会的期待。

..

《普利策新闻奖的颁奖词:

突破新闻“零度写作”原则,着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。

在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。

它的发表充分地表现了一个新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。

泛黄的历史,在你的手中渐渐苏醒;忘却的记忆,在你的笔下缓缓升温。

这是正义对邪恶的挑战,这是生者对死者的承诺,这是非写不可的使命!是你,让人们去正视那片历史的废墟,教会我们珍惜阳光的温暖;是你,揭开人们不忍回视的伤口,让我们在心灵的触动中警惕着未来。

'.。

普利策新闻奖获奖作品感言好的/坏的《新闻与正义——14项普利策新闻奖获奖作品全译本》获奖作品,无论是文字作品还是摄影作品,尽管题材多样,但是其中表达的基本特征有二:其一,是非常人性化,都是一些贴近人本性的东西,如果说谎也是人的本性之一,那描述撒谎的作品也会震撼人心的。

问题是你不能以故意说谎的心态描写说谎,一旦读者觉得你在愚弄他,你文字的命运,就算终结了。

接近人性,就是要回归真实,人最终还是被人的行为感动的,虽然人对自己的宠物也会有非常深厚的感情,甚至情急之下认为与人的恶行比起来,人都不如一条狗,但是,这话只有瞬间的真理性,我的意思并不是说人真的比狗更加善良,不是的,只是因为与人最贴心的其实还是人,而不是狗。

尽管那个与你最贴心的人会欺骗你,但是他同时也最了解你,这些又爱又恨的情感制造了人间的悲欢离合。

问题不在于某人是坏人,而在于他是一个人。

一旦我们把他当人看待,距离立刻就拉近了。

比如,当你对他有种种不满甚至仇恨时,你同时要清楚地知道,你自己其实在相当大的程度上,也是那样的人(有种种卑劣的念头),不同的只是你可能没有他那样的运气或者能力,所以你还不是亿万富翁或当上大官,如此等等。

如果我说,大家其实都不怎幺地道,或者说没有什幺好人,就算是说了一句真话,等于戳穿了官场上、电视上、课堂上一切所谓神圣说教的画皮。

这是很悲壮的结论,就像人必须面临死亡一样,在这里任何出于胆怯的掩盖都于事无补。

于是,我们开始胆大起来,开始嘲笑自己,嘲笑虚伪,并坚决认为在人性的一切弱点中,不诚实是最不可容忍的,可是,人还是虚伪如旧。

我非常自大地认为,如果一个中国的新闻工作者读到这里,会对他的工作有所帮助。

其二,是非常注意细节,虽然人的感受具有细腻化倾向,但是也要启发。

我经常发现我们出于宣传目的的新闻图片中,人们总是面带微笑,以至于在拍摄各种全家福或各种会议的集体照片时,摄影师总是习惯地招呼大家齐声喊“茄子”,因为汉语普通话说“茄子”时,口型是乐观向上的样子。

普利策奖海明威颁奖词《普利策奖海明威颁奖词》篇一:《普利策奖海明威颁奖词》嘿,你知道普利策奖吗?那可是新闻界、文学界相当牛气哄哄的一个大奖啊。

当这个奖和海明威联系在一起的时候,就像是两颗璀璨的星星碰撞出了超级耀眼的火花。

海明威,这名字就像是文学天空中的一座巍峨大山。

他的文字,就像是一把锐利无比的剑,能直直地刺进你的心里。

我记得我第一次读海明威的作品,那感觉就像是在一片迷雾重重的森林里突然看到了一束强光。

比如说他的《老人与海》,那个老渔夫圣地亚哥,就像一头孤独而又倔强的老狮子。

他在那片茫茫的大海上,和那条大鱼搏斗的时候,我仿佛能看到那波涛汹涌的海面,海浪像一个个张牙舞爪的怪兽,随时准备把小船给吞了。

而老渔夫呢,他那粗糙的双手紧紧握着钓竿,眼睛里透着一种绝不放弃的光。

这时候我就在想,海明威他是怎么写出这样的画面的呢?也许,这就是他的厉害之处吧。

他的生活就像是一场又一场刺激的冒险。

他参加战争,经历了生死离别,就像在地狱里走了一遭又一遭。

这些经历就像是一把把燃料,把他的创作之火燃烧得更加旺盛。

我有时候就觉得,他写的不仅仅是故事,更是他自己的人生啊。

普利策奖颁给他,那可真是实至名归。

你想啊,他的文字简洁有力,就像一个武林高手,出拳的时候没有多余的动作。

不像有些作家,啰啰嗦嗦的,写了一大堆,结果让人看得云里雾里的。

他的这种风格,可能在当时还挺有争议的呢。

有些人可能觉得太直白了,缺乏那种含蓄的美。

但是我觉得啊,这就像吃菜一样,各有各的口味。

他的直白就像是一杯烈酒,一口下去,火辣辣的,直接冲击你的味蕾。

我在想,当他得知自己获得普利策奖的时候,会是什么样的表情呢?是那种淡淡的微笑,觉得这是自己应得的荣誉,还是会像个孩子一样兴奋得跳起来呢?不管怎样,他的作品已经在文学的长河里留下了深深的印记,就像一艘永不沉没的巨轮。

总之,普利策奖对于海明威来说,就像是一顶镶嵌着无数宝石的皇冠,戴在他头上,那是再合适不过了。

他用他的笔,为我们描绘出了一个又一个令人难以忘怀的世界,他值得这个奖,而且是超级值得。

《奥斯维辛没有什么新闻》导学案(附阅读答案)(2)《奥斯维辛没有什么新闻》导学案(附阅读答案)(2)文章来自:《奥斯维辛没有什么新闻》导学案一、普利策新闻奖评审组颁奖词奥斯维辛作为纳粹德国屠杀犹太人的“杀人工厂”而为人们熟悉,各国记者纷纷报道它的残酷、血腥。

罗森塔尔本着记者的良知独辟蹊径,突破了“客观报道”的框框,着眼细节,以冷峻的视角深沉地描述了今天的奥斯辛集中营博物馆,在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们对于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。

他的发表,充分地表现了一名新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。

因此,我代表普利策新闻奖评审组把本届普利策新闻奖中的最佳消息奖颁发给《奥斯维辛没有什么新闻》的作者罗森塔尔。

二、交流展示1、这篇新闻报道的题目是《奥斯维辛没有什么新闻》,那么为什么没有新闻,作者还要去报道?2、文章开头和结尾都描写了奥斯维辛集中营所在地的美丽景色和孩子们的追逐游戏,这样写有什么作用?3、“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放。

”这里运用了什么写作手法?有何作用4、作者说“在奥斯维辛,没有可以作祷告的地方”,你如何理解这句话?5、“这是一个二十多岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。

她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑。

当时,她在想什么呢?现在她在这堵奥斯维辛集中营遇难者纪念墙上,又在想什么呢?”请展开你的联想,写一段60字左右的文字,描述一下她的内心活动。

三、自我测评1.下列加点字注音完全正确的一项是()A.凝重(nínɡ)纳粹(suì)焚尸(fén)雏菊怒放(chú)B.婆娑(suō)嬉笑(xǐ)撰写(zhuàn)明媚温暖(mèi)C.沼泽(zhǎo)凋谢(diāo)废墟(xū)步履蹒跚(lǚ)D.戕害(qiānɡ)窒息(zhì)祷告(dǎo)世人瞩目(shǔ)2.下列各组词语字形完全正确的一项是()A.窒息憔悴长廊惊俱万分B.绞刑瞬间茫然心智健全C.恶梦港督无辜生机勃勃D.愤懑隐秘弊端绿树成茵3.下列各句中,加点的成语使用恰当的一句是() A.台湾漫画家蔡志忠手拿一本书请杨振宁签名,后者欣然提笔应约。

所有我们看不见的光普利策颁奖词所有我们看不见的光普利策颁奖词一、引言在我们的日常生活中,我们所关注的事物往往是显而易见的。

然而,有时我们忽略了一些默默发挥重要作用的事物,它们默默地奉献着,却不为人所知。

光,就是其中之一。

光在我们的生活中无处不在,但我们往往不会深思其意义。

然而,在《所有我们看不见的光普利策颁奖词》这个主题下,我们将会一探光的神奇之处,并更深入地了解这个看似平凡但却无处不在的事物。

二、光的本质面纱光的本质一向以其抽象、神秘而又复杂而著称。

光既像粒子,又像波动。

它具有粒子的能量和波动的传播性质。

物理学家们的努力研究和探索,揭示了光粒子的行为规律,同时也为我们提供了全新的了解光的角度。

这种双重的本质使得光具有奇特的特性和广泛的应用领域。

三、光的众多角色1. 光的传播:光是一种电磁波,它以极快的速度传播,不受中介物质的影响。

正是光的传播特性,我们才能够通过阳光看到世界,远距离收听广播和观看电视节目。

2. 光的折射和反射:光在不同介质之间的传播过程中,会发生折射和反射。

这种现象不仅使得光的传播路径发生变化,也为我们提供了镜面反射、折光棱镜等实用的物理工具。

3. 光的隐形工作者:无论是遥感技术、医学影像还是激光技术,光都发挥着不可或缺的作用。

光的激发和光的反馈使得这些技术成为现实。

4. 光的艺术性与情感:光不仅是一种物理现象,还具备了艺术性和情感上的含义。

在绘画、摄影和舞台设计中,光将画面或舞台照亮,创造出不同的氛围和情感。

四、光和生活光对于我们的生活至关重要。

我们的生活离不开阳光照射,光线的明暗也会影响我们的情绪和精神状态。

在现代科技的发展中,人们利用光学原理制造了日常所需的电子设备,如照明灯具、电视、手机和计算机显示屏等。

另外,光学和光电子学的应用使得医学影像技术、激光器和光纤通信等成为现实。

这些都凸显了光在我们的生活中的重要性。

五、对光的个人观点和理解对我而言,光是一种奇妙而又美丽的事物。

优秀新闻工作者颁奖词尊敬的各位来宾,亲爱的新闻工作者们,很荣幸能为大家颁发这一届优秀新闻工作者奖。

在这个迅速变化的时代,新闻工作者承担着极其重要的角色,他们用笔和镜头记录并传递着世界的变化,为我们的社会提供着宝贵的信息和见解。

今天,我们将表彰那些为新闻事业做出卓越贡献的杰出个人和团体。

首先,我要向获得个人奖项的候选人们表达崇高的敬意。

他们是深入调查和细致报道的代表,他们以坚定的决心和扎实的职业素养,为我们揭示了许多被掩盖的真相,为公众的知情权和言论自由奋斗。

他们的报道,不仅仅是信息的传递,更是对社会公正和道义的呼唤。

这是对他们毅力和勇气的最高赞扬。

而在新闻团队的奖项中,我们将向一支出色的新闻团队致以崇高的敬意。

作为一个整体,新闻团队的每个成员都起着不可或缺的作用,他们之间的合作和默契使得一篇篇报道能够精确地呈现在公众面前。

这支团队通过多角度的报道和专业的分析,为我们提供了更为全面的信息,让我们能够更好地了解和理解复杂的事件和问题。

同时,我们不应忽视那些背后默默努力的新闻工作者们。

他们也是这个奖项的重要组成部分。

这些无名的英雄们,他们在新闻编辑室、摄影棚、采编中心等岗位上默默付出,为整个团队的顺利运作做出了不可或缺的贡献。

没有他们的辛勤工作,就不会有如此精彩和信息量如此丰富的报道。

最后,我要向所有奖项的获奖者们表示衷心的祝贺。

你们的辛勤付出和专业水准赢得了大家的公正评选和高度认可。

你们的工作不仅对新闻界具有重要意义,更对整个社会起到了积极的引导和影响力。

希望这一届的优秀新闻工作者奖可以激励你们在未来的工作中继续保持高尚的职业道德和出色的表现。

最后,让我们共同为优秀的新闻工作者们欢呼和鼓掌!感谢你们在信息时代中担当重任,为我们的社会增添了智慧和勇气!让我们与他们一起,用真实、客观的态度传递事实,为社会的发展和进步贡献我们的力量!谢谢大家!。

1979年第一届菲利普·约翰逊Philip Johnson 美国第一届普利策建筑奖授予了菲利普·约翰逊,他的作品所表现出来的能力、想象力和责任感,对人类认识人性和环境相协调的重要性做出了贡献。

作为一位评论家和历史学家,他支持拥护现代建筑事业,并进一步身体力行、参与其中、设计了一些伟大的建筑作品。

因为包含在他设计的博物馆、电影院、图书馆、住宅、花园和办公建筑中的想象力和活力,50年来,菲利普·约翰逊一直被人们记住和尊敬。

1980年第二届路易斯·巴拉甘Luis Barragán 墨西哥巴拉干一生致力于把建筑升华为诗意和想象。

他创造了难以忘怀的公园、广场和喷泉,这些都是注重思想和感情最纯粹的风景。

把孤独当作人类命运的斯多葛学派思想渗透在巴拉干的作品中。

巴拉干的孤独是巨大的,墨西哥城只是他心目中暂时的住所。

巴拉干设计的花园和小礼拜堂是那些世俗住宅最大的亮点。

在花园里,人们可以享受难得的清静。

在小教堂里,人们的激情和欲望能够得到宽恕,信仰能够得到赞扬。

花园是神话的开始而小教堂是神话的重点。

对于巴拉干来说,建筑就是存在于人类神话开始和结束之间的一种形式。

1981年第三届詹姆斯·斯特林James Stirling英国詹姆斯·斯特林堪称那个时代的奇才,他是现代主义运动的领导者之一,促使了建筑风格向新的方向转变。

这种新的建筑风格再一次让人们辨认其历史根源,再一次与其周围的建筑物产生密切联系,再一次成为一种新的设计准则。

这个新的设计准则的源泉就是斯特林的独创性。

在旧“现代主义”中,整体和部分被分割开来;而今天,他使真正的古典主义和19世纪风格获得了令人吃惊的整合和变换。

在英国、德国和美国这三个国家,斯特林通过设计高质量的作品影响着建筑的发展。

1982年第四届凯文·洛奇Kevin Roche 美国在这个善变的时代,我们的流行时尚能在这一夜之间从严肃摇摆到华丽,从对过去的轻视转变为对逝去时光的华年,而凯文·洛奇的众多作品有时候契合流行时尚,有时候落后于时尚,有时候引导着时尚。

普利策奖

阅读天地

0509 0707

普利策奖

“普利策奖”也叫“普利策新闻奖”,是1917年根据普利策的遗愿而设立,自1917年起,每年颁发一次。

发展到二十世纪七八十年代,“普利策奖”已经成为美国新闻界的一项最高荣誉奖。

如今,不断完善的评选制度已使普利策奖被视为全球性的一个奖项。

“普利策奖”的设立人普利策,1847年4月10日生于匈牙利一个犹太人家庭,他是一个天生的冒险者。

美国南北战争结束后,不甘平庸的普利策选择了新闻界,从一线记者干起,每天工作16个小时。

凭着强烈的求知欲和充沛的精力,普利策不知疲倦地挖掘各种新闻,为其日后成为新闻巨头打下坚实的基础。

普利策的人生经历也可说是美国现代报业发展的历史。

他的独特人生——由一个不名一文的外国移民成为拥有2000万美元(1911年币值)资产的美国报业大王,创造了一个传奇。

《普利策新闻奖的颁奖词:

突破新闻“零度写作”原则,着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。

在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。

它的发表充分地表现了一个新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。

泛黄的历史,在你的手中渐渐苏醒;忘却的记忆,在你的笔下缓缓升温。

这是正义对邪恶的挑战,这是生者对死者的承诺,这是非写不可的使命!是你,让人们去正视那片历史的废墟,教会我们珍惜阳光的温暖;是你,揭开人们不忍回视的伤口,让我们在心灵的触动中警惕着未来。