15原子核的结构

- 格式:ppt

- 大小:638.50 KB

- 文档页数:27

原子核的构成一、引言原子核是构成物质的基本单位之一,它的结构和性质对于我们理解物质的本质和化学反应的机理有着重要的意义。

本文将介绍原子核的构成,包括核子、核力、核壳层等内容,以及对于原子核研究中所使用的一些实验技术进行简单介绍。

二、核子原子核是由质子和中子组成的,这些粒子被称为核子。

质子带正电荷,中子不带电荷。

在原子核中,质子和中子都被称为核粒子。

三、核力1. 核力概述原子核内部存在着一种特殊的相互作用力,被称为“核力”。

这种力只存在于极短距离内,并且只在原子核内部起作用。

它是保持原子核稳定的关键因素。

2. 核力类型目前已知存在两种类型的核力:强相互作用力和弱相互作用力。

强相互作用力是保持原子核稳定性最重要的因素之一,而弱相互作用力则在放射性衰变等过程中发挥作用。

四、壳层结构1. 壳层结构概述原子核内部的核子并不是随意排列的,它们遵循着一定的规律排列。

这种规律被称为“壳层结构”。

壳层结构类似于电子在原子中的排布。

2. 壳层结构特点原子核中,每个能级最多容纳2n^2个核子,其中n表示能级编号。

这意味着第一能级最多容纳2个核子,第二能级最多容纳8个核子,第三能级最多容纳18个核子,以此类推。

五、实验技术1. 质谱仪质谱仪是一种用于分离和测量原子或分子中各种粒子质量的仪器。

它可以通过对被测样品进行加速和分离来确定样品中各种粒子的质量。

2. 核磁共振核磁共振是一种通过对样品中原子核磁场进行测量来研究原子核性质的技术。

它可以用于确定原子核自旋、电荷分布等参数。

3. 中性粒子探测器中性粒子探测器是一种用于检测和测量中性粒子(如中子)的仪器。

它可以通过测量中性粒子与探测器之间的相互作用来确定中性粒子的能量、轨迹等参数。

六、结论原子核是构成物质的基本单位之一,它由质子和中子组成,并受到核力的作用保持稳定。

原子核内部存在着壳层结构,类似于电子在原子中的排布。

对于原子核研究中所使用的实验技术包括质谱仪、核磁共振和中性粒子探测器等。

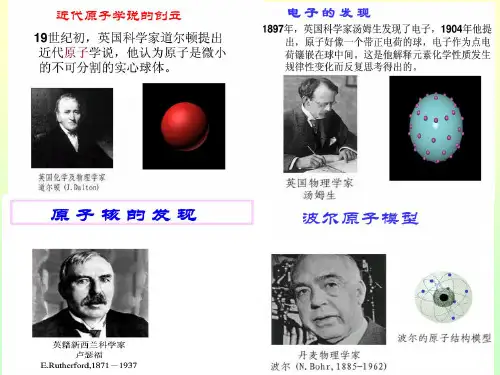

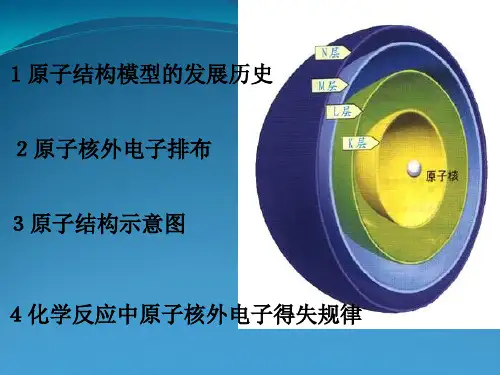

原子结构的基本原理原子是物质构成的最基本单位,也是化学反应的基础。

关于原子的结构,人们早在古代就有过猜测和探究,但真正系统地研究和解释原子结构的理论则是在近代化学和物理学发展的基础上逐渐形成。

本文将从原子的基本组成入手,介绍原子结构的基本原理。

原子的组成原子的组成主要包括质子、中子、电子。

其中质子和中子构成了原子的核,电子则绕着核旋转。

质子和中子带有等量的正负电荷,电子带有相反的电荷。

在正常情况下,原子中质子数等于电子数,因此原子整体是中性的。

不同原子的质子数和中子数不同,因此它们的种类也不同。

原子核的结构原子核是原子的中心,由质子和中子组成。

质子质量为1(单位是核质量单位,1u),载正电量,中子质量为1,不带电荷。

核的大小很小,通常只有几个十亿分之一厘米,在核物理学中称为“费米尺度”。

原子核的结构为“质子-中子”结构,表明核内质子和中子的数量比例与质量数A相同。

即原子核的结构可以表示为“A,Z”,其中A表示核质量数(质子数和中子数总合),Z表示原子序数。

例如,氦原子的核内结构可以表示为“4,2”,即氦的核内含有4个物质质量相等的粒子,其中2个是质子,另外2个是中子。

电子的分布电子为载负电量的粒子,质量很小,只有1/1836个质子的质量。

电子的运动可以看做是在不同能级上的跃迁,这些能级的大小和数量是固定的,不同元素的电子能级的情况不同。

原子中的电子绕着核运动,这个过程中所受的引力恰好可以平衡它的离心力,因此电子轨道不会塌陷,从而形成原子的三维结构。

电子的能级电子的能级可以看作是电子的状态,与它的位置、速度和运动方向相关。

电子的能级离核越远,其动能越高,原子的能量也就越高。

原子的能级分层次,每个层次都有一定数量的能级,不同能级距离核心的距离也不同。

电子的填充电子填充按照一定的规律进行,即能量低的能级填充完后才会填充能量高的能级。

这个规律称为“能级基本原理”,在化学反应中,电子的填充及跃迁是化学反应的基础。

原子核的结构与稳定性原子核是构成原子的基本组成部分之一,它的结构和稳定性对于理解物质的性质和发展原子理论有着重要的意义。

首先,让我们来了解原子核的结构。

原子核由质子和中子组成,质子带正电荷,中子不带电。

质子和中子集中在原子核的中心,形成了原子核的主要质量部分。

质子和中子的数量决定了原子核的质量数,同时也决定了原子的化学元素。

原子核中的质子数量称为原子核的原子序数,决定了元素的化学性质。

原子核的稳定性是指原子核在各种核反应和衰变中能够维持相对长时间的状态。

稳定的原子核通常具有特定的质子和中子数量比,这种比例能够使核中的质子和中子相互吸引并保持平衡。

而不稳定的原子核则会通过核衰变释放出能量,转化为更稳定的核。

稳定性的决定因素之一是核力。

核力是一种非常强大的作用力,它能够克服质子之间的相互排斥力,保持原子核的结构稳定。

核力比电磁力要强大得多,它是由短程作用力引起的,只作用于极近距离的核子之间。

质子和中子之间的核力可以抵消电磁力的排斥作用,从而维持原子核的稳定。

除了核力以外,还有其他因素会影响原子核的稳定性。

其中之一是质子和中子的数量比例。

有些元素的原子核中的质子和中子数量比是非常稳定的,而其他比例则是不稳定的。

当质子和中子的比例偏离稳定比例时,原子核就会变得不稳定,发生核衰变以调整其比例。

另一个影响原子核稳定性的因素是核子的总能量。

原子核中的质子和中子都具有自己的能量状态,当核子能量较低时,原子核可能会较稳定。

而当能量较高时,原子核就更容易发生核反应或衰变。

原子核的结构和稳定性是理解核物理和核化学的基础。

通过研究原子核的结构和稳定性,科学家们可以预测和解释核反应和衰变,以及探索核能的利用和应用。

这些研究不仅在能源领域有着重要的应用,还有助于我们更深入地了解宇宙的起源和演化过程。

总而言之,原子核的结构和稳定性对于理解物质的性质和发展原子理论具有重要意义。

通过研究原子核的组成和稳定性机制,我们可以更好地理解核物理和核化学,并探索核能的应用和宇宙的奥秘。

原子核的结构和稳定性原子核是构成原子的重要组成部分,它的结构和稳定性对于原子的性质和行为具有重要影响。

本文将介绍原子核的结构组成、稳定性因素以及与核稳定性相关的概念和理论。

一、原子核的结构组成原子核由质子和中子组成,其中质子带正电,中子没有电荷。

质子和中子统称为核子。

质子和中子都存在于原子核的核子壳层中,类似于电子存在于原子的电子壳层中。

质子和中子的质量非常接近,都约为1.67×10^-27千克,由于原子核中的质子带正电,原子核整体带正电。

二、原子核的稳定性因素原子核的稳定性受到两种相互作用力的影响,即核内力和核外力。

1. 核内力核内力是由核子之间的强相互作用力引起的。

强相互作用力是一种极短程的、高强度的力,只作用在非常接近的核子之间。

这种力可以克服质子之间的电磁斥力,使得质子和中子能够紧密地结合在一起,保持原子核的结构稳定。

2. 核外力核外力是由质子和电子之间的库伦相互作用力引起的。

由于质子带正电,它们之间会存在电磁斥力,如果核内力无法克服电磁斥力,原子核将不稳定而发生衰变。

为了达到稳定状态,原子核中的质子与中子的数量要适当搭配,保持一个合适的比例。

三、核稳定性相关的概念和理论1. 质子数和中子数原子核的质子数等于核中质子的数量,用符号Z表示;中子数等于核中中子的数量,用符号N表示。

原子核的质量数等于质子数和中子数之和,用符号A表示,即A = Z + N。

2. 同位素具有相同质子数Z但中子数N不同的原子核称为同位素。

同位素具有相似的化学性质,但由于中子数不同,它们的物理性质和核稳定性可能有所差异。

3. 核稳定带和带外核素通过实验观察可以发现,具有特定的质子数和中子数组合的原子核更稳定。

这些稳定的核素分布在核稳定带内,而核稳定带外的核素则更不稳定。

核稳定带的位置随质子数的增加而向高质子数方向移动。

4. 质子-中子比例原子核的质子-中子比例对于核稳定性至关重要。

通常情况下,原子核中的质子数约等于中子数,即Z≈N。

原子核的组成和结构原子核是原子的中心部分。

它包含带有正电荷的质子和没有电荷的中性粒子——中子。

原子核是原子的能级结构和行为的重要组成部分。

了解原子核的组成和结构对于理解化学和物理学基础是非常重要的。

一、原子核的发现原子核的探索开始于1896年。

当时,法国物理学家亨利·贝克勒尔(Henri Becquerel)在研究射线时发现了放射性现象。

他发现铀晶体放射出一种射线,这种射线可以穿过一些物质并使他们发光。

几年后,在这个领域工作的人们发现了放射性核素的概念,这些元素以放射性方式分解。

放射性现象的研究推动了放射性粒子的发现。

玛丽·居里和皮埃尔·居里夫妇最初研究射线的时候,认为它们是原子中的一部分,但很快发现这些粒子比原子小。

他们发现了三种辐射:α粒子、β粒子和伽马射线。

这三种粒子中,α粒子在实验中有最强的影响力。

因此,物理学家认为他们可能是原子核的组成成分。

在1911年,欧内斯特·卢瑟福进行了一项著名的实验,他发现α粒子受到原子核的强力反弹,证明了这个想法。

二、原子核的组成原子核由质子和中子组成。

质子和中子是一种称为核子的粒子。

质子带有正电荷,中子是电中性的。

当数量相等的质子和中子结合起来时,它们形成了原子核。

原子核的构成物是质子和中子,它们对核的特性和反应起了很大作用。

一个原子核的质子数量也被称为原子序数,通常用一个字母“Z”代表。

原子核的中子数量被称为中子数,它通常用一个字母“N”代表。

因此,原子核的总数(即质子和中子的总和)通常表示为“Z+N”。

三、原子核的结构原子核的结构是非常有序的。

质子和中子排列成一定的模式,这些模式对原子核的稳定性具有重要意义。

核外的电子决定原子的化学特性。

在原子成分的透明条件下,两种或三种不同的原子可能有相同的化学特性。

因此,原子核中的化学性质是很清楚的但并不是很重要的。

然而,核的结构对原子的物理性质和行为起到了重要的作用。

一些重要的概念,用于解释核的结构,包括:1、质子互斥原理:对于结果i≠j的两个质子,在核能量给定的条件下,它们之间总是存在排斥力,使得势能有始有终。

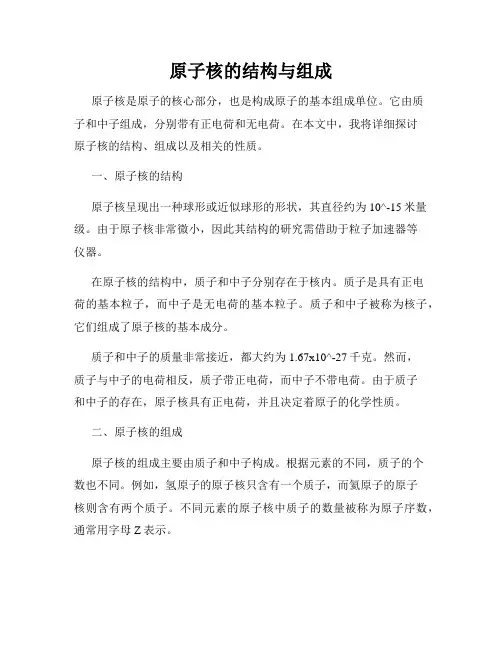

原子核的结构与组成原子核是原子的核心部分,也是构成原子的基本组成单位。

它由质子和中子组成,分别带有正电荷和无电荷。

在本文中,我将详细探讨原子核的结构、组成以及相关的性质。

一、原子核的结构原子核呈现出一种球形或近似球形的形状,其直径约为10^-15米量级。

由于原子核非常微小,因此其结构的研究需借助于粒子加速器等仪器。

在原子核的结构中,质子和中子分别存在于核内。

质子是具有正电荷的基本粒子,而中子是无电荷的基本粒子。

质子和中子被称为核子,它们组成了原子核的基本成分。

质子和中子的质量非常接近,都大约为1.67x10^-27千克。

然而,质子与中子的电荷相反,质子带正电荷,而中子不带电荷。

由于质子和中子的存在,原子核具有正电荷,并且决定着原子的化学性质。

二、原子核的组成原子核的组成主要由质子和中子构成。

根据元素的不同,质子的个数也不同。

例如,氢原子的原子核只含有一个质子,而氦原子的原子核则含有两个质子。

不同元素的原子核中质子的数量被称为原子序数,通常用字母Z表示。

除质子外,原子核还含有中子。

中子的质量与质子接近,但中子不带电荷。

中子的主要作用是稳定原子核结构以及控制核反应过程。

原子核的质量可以通过质子和中子的质量之和来计算。

质子和中子的质量都可以用原子质量单位(u)来表示。

一个原子质量单位等于质子或中子质量的约等于1/12。

三、原子核的性质1.质量数和同位素:原子核的质量可以由质子和中子的质量之和来计算。

质量数A定义为质子和中子的总数。

具有相同质子数(即相同原子序数Z)但质量数A不同的原子被称为同位素。

同位素具有相似的化学性质,但可能具有不同的物理性质。

2.核密度和核力:由于原子核非常小而质量很大,原子核具有较高的核密度。

核密度是指单位体积内的核子数目。

核子之间通过核力相互作用,核力是一种非常强大的吸引力,维持核子的稳定状态。

3.核衰变:某些原子核具有不稳定性,随着时间的推移会发生放射性衰变。

原子核衰变会产生放射性粒子,如α粒子、β粒子和γ射线。

原子核的结构与核稳定性引言:原子核是构成物质的基本单位之一,它的结构和稳定性对于我们理解物质的性质和核反应的发生至关重要。

本文将会探讨原子核的结构以及核稳定性的相关问题,从而帮助读者加深对这一领域的理解。

一、原子核的构成原子核主要由质子和中子组成。

质子带有正电荷,中子不带电荷。

根据质子和中子的不同数量组合,形成了不同的原子核,也就是不同的元素。

二、原子核的结构原子核中质子和中子相互作用形成了强相互作用力,保持了原子核的稳定。

质子和中子分别由夸克组成。

夸克是一种基本的粒子,具有一定的电荷和自旋。

在原子核中,质子和中子由不同类型的夸克组成,通过强相互作用力维持着核的稳定。

三、原子核的稳定性原子核的稳定性取决于核中质子和中子的比例。

对于质子较多的原子核,中子的作用是通过强相互作用力来稳定核的结构。

中子的增加可以通过增加核中夸克的数量来实现,而夸克的质量很小,因此中子的增加对核的稳定性有很大的正面影响。

此外,电磁力也对核的稳定性起到一定的作用。

四、原子核的崩解原子核并非永远稳定,有些原子核会发生崩解,释放出放射性粒子。

原子核的崩解是由其内部的能量状态决定的。

当原子核的能量变得不稳定时,它会自发地进行崩解,以尽量降低能量。

五、影响原子核稳定性的因素1. 质子数和中子数的比例:过多或过少的中子都会导致核的不稳定。

2. 质量数:原子核的质量数较大时,核的稳定性较高。

3. 异常核子数:某些核子数附近的元素具有相对不稳定的原子核。

4. 能级分布:原子核的能级结构对核的稳定性有一定影响。

六、核稳定性与核反应核稳定性与核反应密切相关。

在核反应中,发生核崩解或核聚变的过程,原子核的稳定性得到改变。

核反应是原子核内部能量变化的外在表现,能够释放出巨大的能量。

结论:通过对原子核结构和核稳定性的讨论,我们可以进一步理解物质的本质和核反应的原理。

深入了解原子核的结构和稳定性对于未来核能的开发与应用,以及核反应的研究都具有重要的意义。

原子核的结构和性质原子核是构成原子的重要组成部分,它包含着丰富的结构和性质。

本文将重点探讨原子核的结构和性质,以及它们在化学和物理学领域的应用。

一、原子核的结构原子核由质子和中子组成,质子带有正电荷,中子不带电。

质子和中子的总质量为原子核质量的绝大部分,质子和中子的质量约为1.67×10^-27千克。

原子核的半径通常在1.7×10^-15米左右。

原子核内部的结构也是非常有趣的。

实验证明,原子核是由质子和中子组成的。

质子和中子都被称为核子,它们共同构成原子核的核子数可以通过元素周期表的质子数来确定。

不同元素的原子核可以具有不同的质子和中子的比例,从而形成不同的同位素。

二、原子核的性质1. 质量和能量原子核的质量和能量是原子核性质的重要方面。

原子核的质量可以通过原子核的质子数和中子数来计算。

原子核的能量可以通过核的结合能来描述,即保持原子核完整所需的能量。

核的结合能与原子核的质量之间存在关系,根据爱因斯坦的质能方程,E=mc^2,质量可以转换为能量。

2. 同位素和放射性原子核的同位素是指具有相同质子数但中子数不同的核。

同位素的存在使得我们可以利用它们进行同位素示踪和放射性测量。

放射性是指原子核发生自然变化并释放出能量的过程。

通过研究放射性衰变和半衰期,我们可以对物质的年龄和放射性元素的浓度进行测量。

3. 核反应和核能核反应是指核发生变化,形成新核和释放能量的过程。

核反应可以通过核裂变和核聚变来实现。

核裂变是指重核分裂成轻核的过程,核聚变是指轻核结合成重核的过程。

核能是指核反应释放出的能量,核能在核电站的运行中得到利用。

三、原子核在化学和物理学中的应用1. 放射性示踪放射性同位素可以被用作生物和地球科学实验中的示踪剂。

通过追踪放射性同位素的分布和浓度,科学家们可以研究生物体内的化学反应、物质在地壳中的迁移以及环境中的污染问题。

2. 核能的利用核能被广泛应用于核电站和核武器等领域。

核电站通过核裂变来产生能量,为人们提供了廉价高效的电力。

氮-15(^15N)是指氮原子的同位素,它是氮元素的一种特殊形态。

氮-15的原子核包含7个质子和8个中子,相对于氮元素的常见同位素氮-14(^14N)来说,它多了一个中子。

由于氮-15相较于氮-14具有额外的中子,导致其原子核质量略重,因此在一些科学研究、生物化学和生态学等领域广泛应用。

其中最常见的应用之一是作为示踪剂来追踪和研究分子、元素、物质在自然界和生物体内的转移和代谢过程。

通过在实验中使用氮-15标记的化合物,可以追踪氮元素在生物体、土壤、水体等环境中的循环与转移情况,进而深入了解生态系统的功能和稳定性。

可以通过多种方式制备氮-15同位素,如气相扩散法、同位素分离法等。

在自然界中,氮-15的丰度相对较低,大约只占氮元素的0.3%,而氮-14则占据绝大多数。

总之,氮-15是氮元素的一种同位素,具有一定的特殊性质和应用价值,尤其在示踪和生态研究中发挥着重要的作用。

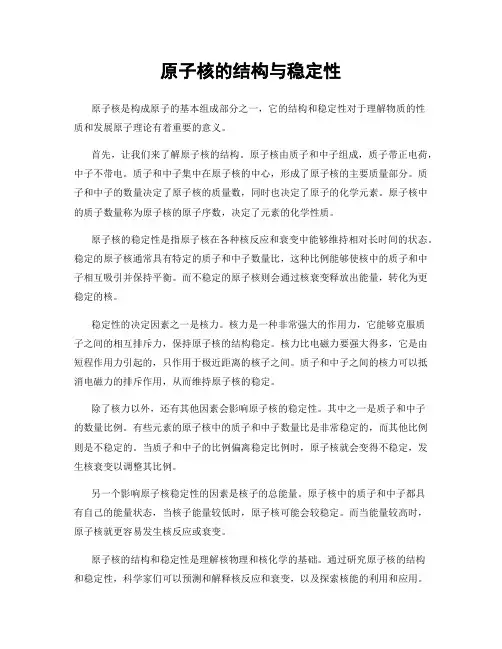

原子的核式结构模型一、背景在深入研究原子的内部结构后,科学家们得出了一种关于原子构造的理论,即核式结构模型。

这个模型揭示了原子中心的秘密,为我们打开了理解物质世界的新视角。

二、核式结构模型的提出19世纪末,卢瑟福通过α粒子散射实验,发现原子中心有一个密集的原子核,其体积仅占据原子体积的几千分之一。

同时,他发现原子核周围环绕着电子,这些电子沿着轨道运动,就像行星围绕太阳运动一样。

这一发现,彻底改变了我们对原子的理解。

三、核式结构模型的内容核式结构模型的主要内容是:原子由一个位于中心的原子核和核外电子组成,电子在特定轨道上运动,并受到原子核的吸引。

原子核由质子和中子组成,其质量约占原子质量的99.9%,而电子的质量几乎可以忽略不计。

因此,原子的大部分体积是由原子核占据的。

四、核式结构模型的意义核式结构模型的提出,为我们理解原子的性质和行为提供了基础。

它解释了为什么原子在化学反应中会形成稳定的化合物,为什么元素之间会有不同的化学亲和力等等。

这一模型成为了现代化学的基础,为我们的科技发展提供了重要的理论基础。

五、结论总的来说,原子的核式结构模型是科学史上的一个重大突破,它为我们打开了理解物质世界的新视角。

然而,随着科技的发展,我们还需要更深入的研究和探索,以揭示原子内部的更多秘密。

让我们期待更多的科学发现,以更好地理解这个美丽的物质世界。

原子的核式结构模型一、背景在深入研究原子的内部结构后,科学家们得出了一种关于原子构造的理论,即核式结构模型。

这个模型揭示了原子中心的秘密,为我们打开了理解物质世界的新视角。

二、核式结构模型的提出19世纪末,卢瑟福通过α粒子散射实验,发现原子中心有一个密集的原子核,其体积仅占据原子体积的几千分之一。

同时,他发现原子核周围环绕着电子,这些电子沿着轨道运动,就像行星围绕太阳运动一样。

这一发现,彻底改变了我们对原子的理解。

三、核式结构模型的内容核式结构模型的主要内容是:原子由一个位于中心的原子核和核外电子组成,电子在特定轨道上运动,并受到原子核的吸引。

原子核的组成原子核是由质子和中子组成的质子 (proton)带正电荷,电荷量与一个电子所带电荷量相等质子和中子的质量十分接近,统称为核子,组成原子核。

原子核(atomic nucleus)位于原子的核心部分,占了99.96%以上原子的质量,与周围围绕的电子组成原子。

原子核由质子和中子构成。

而质子又是由两个上夸克和一个下夸克组成,中子是则由两个下夸克和一个上夸克组成。

原子核极小,它的直径在10-15m至10-14m之间,体积只占原子体积的几千亿分之一。

如果将原子比作地球,那么原子核相当于棒球场大小,而核内的夸克及电子只相当于棒球大小。

原子核的密度极大,约为1017kg/m3。

原子核内部结构可由核壳层模型部分描述,当质子或核子分别从各自最低壳层向上填充时,若正好填满某一个壳层,则称为质子或中子幻数,此时的核称为幻核。

构成原子核的质子和中子之间存在介子,以传递原子核内巨大的吸引力-强力,强力比电磁力强137倍,故能克服质子之间所带正电荷的电磁斥力而结合成原子核。

原子核的能量极大,当原子核发生裂变(重原子核分裂为两个或更多的核)或聚变(轻原子核相遇时结合成为重核)时,会释放出巨大的原子核能,即原子能(例如核能发电)。

质子和中子及介子由价夸克(组分夸克)及海夸克(流夸克)组成,夸克亦有层层(壳)结构,外层为横向连接的价夸克,内层为纵向叠加的海夸克,而外层为3个横向连接的束缚态价夸克。

价夸克按比例(2个上型夸克带+2/3电荷,1个下型夸克带-1/3电荷)分掉质子(或3夸克超子)内的整数电荷,故夸克带分数电荷。

纵向叠加的海夸克正负电荷相抵=零,原子内带正电荷的质子与带负电荷的电子数量相同,故整个原子呈电中性。

原子核的内部结构哎呀,今天咱们聊聊原子核的内部结构。

你可能会想,原子核就那么点儿东西,里面有什么好说的呢?可别小看它哦,这小小的核可是宇宙中最神秘、最有趣的地方之一。

就像是一个小小的王国,里面住着各种各样的“居民”。

你有没有想过,原子核里面到底有什么呢?让我给你讲讲。

原子核里面最主要的就是质子和中子。

质子就像小小的勇士,个个都带着正电的“金盔银甲”,中子则是它们的“兄弟”,不带电,性格温和,默默无闻。

你说,这两个家伙天天在那儿打打闹闹,真是有趣得很。

质子数量决定了一个元素的性质,换句话说,元素的身份就靠它们了。

而中子虽然不显山露水,但却在原子核的稳定性上扮演着重要角色。

你想啊,要是没了中子,质子们就可能“打群架”,核就会不稳定,结果就可能变成放射性元素,唉,这可就有点儿糟糕了。

再说说原子核的大小。

乍一看,原子核看起来小得可怜,像个米粒儿,可里面的力量可大了。

一个原子核能包含十几个到几百个质子和中子,密度之高,简直是“不得了”。

想象一下,把整个地球压缩到原子核的大小,嘿,那真是“蚂蚁搬家”的节奏。

这样的小东西,居然能让科学家们为之疯狂,真是不可思议。

原子核的内部还不是一成不变的,里面的粒子就像是小孩儿玩耍,时不时地“捣腾捣腾”。

质子和中子会以不同的方式组合在一起,形成不同的同位素。

就像是同一个家庭里,兄弟姐妹长得不一样,却又都是亲生的。

每种同位素都有它独特的“个性”,有的稳定,有的则会慢慢衰变,释放出能量,哎呀,这可真是个“热闹”的地方。

说到衰变,很多人可能会问,这究竟是什么呢?简单来说,就是原子核为了追求稳定而进行的自我改造。

就像我们有时候需要减肥,调整一下自己的状态。

衰变会释放出各种辐射,比如α射线、β射线和γ射线。

想想看,这些辐射就像是原子核的“新陈代谢”,在进行着神秘又迷人的变化。

可别小看这些辐射,它们在医学上可是“大显身手”的。

放射治疗就是利用这些能量来对抗癌症,真是“化腐朽为神奇”。

科学家们对原子核的研究可不是一朝一夕的事情。

原子核的结构和组成原子核是构成原子的重要组成部分,它集中着原子的质量和带有正电荷的质子。

原子核的结构和组成是研究原子和核物理的基础,对于我们深入理解原子和物质的性质具有重要意义。

一、质子和中子原子核由两种粒子组成:质子和中子。

质子质量大约为1.67×10^-27千克,带有正电荷,符号为p+;中子质量大约为1.67×10^-27千克,没有电荷,符号为n。

质子和中子都被认为是由更基本的粒子,即夸克组成的。

二、质子和中子的排列原子核的结构决定了质子和中子的排列方式。

通常情况下,质子和中子是以一定的顺序排列在原子核中。

以氢原子为例,它的原子核只有一个质子,所以氢原子的原子核中只有一个质子。

而对于其他元素来说,原子核中既有质子又有中子。

三、质子和中子的核力质子和中子之间通过核力相互维持着密集而稳定的原子核结构。

核力是一种很强的力量,它能够克服质子之间的库伦排斥力,使得原子核能够保持稳定。

这是因为核力只在极短的距离内发生作用,而当质子和中子的距离超过一定范围时,核力的作用将减弱或消失。

四、原子核的质量数和原子数原子核的质量数是指原子核中质子和中子的总数,用符号A表示;原子数是指原子核中质子的数目,用符号Z表示。

原子核的质量数和原子数决定了元素的化学性质和放射性性质。

五、核子的电荷原子核的总电荷由其中的质子贡献,而中子则没有电荷。

由于质子带有正电荷,所以原子核带有正电荷。

原子核的电荷数目等于质子的数目。

六、原子核的尺寸原子核的尺寸非常小,约为10^-15米。

相比之下,整个原子的尺寸约为10^-10米,原子核占据了很小的空间,其中包含了原子的大部分质量。

七、核壳效应在原子核中,质子和中子的排列方式有一定规律性,类似于电子在原子轨道中的排布。

这种规律性被称为核壳效应。

核壳效应对于核反应、核衰变等核物理过程有着重要的影响。

综上所述,原子核的结构和组成是由质子和中子组成的。

质子和中子通过核力相互作用,构成了稳定的原子核。