下消化道出血诊治指南(2020)要点

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:5

消化道出血治疗指南定义:急性上消化道出血系指屈氏韧带以上的消化道,包括食管、胃、十二指肠、胆道和胰管等病变引起的出血。

根据出血的病因分为非静脉曲张性出血和静脉曲张性出血两类。

在所有引起急性上消化道出血的病因中,十二指肠溃疡、胃溃疡和食管静脉曲张占前三位。

【临床表现】典型的临床表现为呕血、黑便或血便,常伴失血性周围循环衰竭。

1 呕血———上消化道出血的特征性症状(1)呕吐物的颜色主要取决于是否经过胃酸的作用。

出血量小,在胃内停留时间较长,呕吐物多棕褐色呈咖啡渣样;出血量大、出血速度快、在胃内停留时间短,呕吐物呈鲜红或有血凝块。

(2)有呕血者一般都伴有黑便,通常幽门以上大量出血表现为呕血。

2 黑便或便血(1)上、下消化道出血均可表现为黑便。

(2)黑便色泽受血液在肠道内停留时间长短的影响。

通常黑便或柏油样便是血红蛋白的铁经肠内硫化物作用形成硫化铁所致;出血量大、速度快、肠蠕动亢进时,粪便可呈暗红色甚至鲜红色,类似下消化道出血。

(3)有黑便者不一定伴有呕血。

通常幽门以下出血表现为黑便。

如果幽门以下出血量大、出血速度快,血液反流至胃,可兼有呕血;反之,如果幽门以上出血量小、出血速度慢,可不出现呕血仅见黑便。

3 失血性周围循环衰竭(1)出血量大、出血速度快时,可出现不同程度的头晕、乏力、心悸、出汗、口渴、黑蒙、晕厥、尿少以及意识改变。

(2)少数患者就诊时仅有低血容量性周围循环衰竭症状,而无显性呕血或黑便,需注意避免漏诊。

4 其他临床表现(1)贫血和血常规变化急性大量出血后均有失血性贫血,但在出血早期,血红蛋白浓度、红细胞计数与血细胞比容可无明显变化。

上消化道大量出血2~5小时,白细胞计数升高,止血后2~3天可恢复正常。

但肝硬化患者如同时有脾功能亢进,则白细胞计数可不增高。

(2)发热上消化道大量出血后,多数患者在24小时内出现低热,持续数日至一星期。

发热的原因可能由于血容量减少、贫血、周围循环衰竭、血分解蛋白的吸收等因素导致体温调节中枢的功能障碍。

2.3内镜下治疗2.3.1热凝固治疗对于血管畸形病变出血,氩离子凝固术是目前常用的方法。

在内镜止血治疗后,小肠出血会有一定的再发率,尤其是血管扩张性病变的发生率更高。

一项meta 分析报道,小肠血管扩张性病变在内镜下止血后,平均随访22 个月的再出血率为45% [55]。

小肠血管扩张性病变再出血的风险因素包括病变数量、年龄>65 岁、病变位于空肠、合并心血管疾病、合并慢性肾脏病、应用抗凝药和输血等[56-57]。

结直肠血管畸形常见于老年人和右半结肠[58]。

如有急性或慢性出血的证据应给予内镜下止血治疗[59]。

非接触热凝固治疗使用简便、安全且效果更好,能够有效提高患者血红蛋白水平并减少输血的频次[60-61]。

对于肠壁较薄的右半结肠,建议选用30 ~45W 的较低功率,氩气流速控制在1L/min,以减少穿孔的风险。

探头距离黏膜面的距离应保持在1-3mm 且发射1-2s 脉冲[62]。

对于面积较大(>10mm)以及位于右半结肠的血管扩张,可在行凝固治疗之前使用生理盐水进行黏膜下注射,从而减少并发症的发生[63]。

对于一些息肉切除术后或内镜黏膜下剥离术后出血的患者,由于出血部位有溃疡形成,有时金属夹夹闭止血无效或者一些病例很难释放金属夹,可以考虑使用非接触式的热凝固治疗止血。

2.3.2金属夹止血小肠溃疡表面裸露血管所致的活动性出血及Dieulafoy 溃疡应用内镜下钛夹止血的效果较好。

结肠憩室出血在我国并不多见,但在西方国家结肠憩室发病率高。

憩室出血为动脉性出血,通常表现为无痛性便血,出血部位通常位于憩室颈部或穹窿部[64]。

内镜下金属夹止血是憩室出血的有效治疗方法。

与热凝固治疗相比,金属夹止血能够避免透壁性损伤和穿孔的风险。

另外,金属夹设计的改进,如闭合力量的增加,可旋转以及在释放前能够开闭的能力都使其可更简易地用于止血[65]。

使用金属夹治疗憩室出血时可以直接夹闭出血部位,也可以“拉链”的方式封闭憩室开口来达到止血的目的。

下消化道出血诊治指南1.早期识别和评估:下消化道出血时,早期识别和评估患者的病情非常重要。

首先需要通过患者病史询问、体格检查和实验室检查来确定是否存在下消化道出血的可能性。

常见的早期症状包括黑便、呕血、贫血等。

2.放射学检查:对于怀疑有下消化道出血的患者,可以进行放射学检查来确定出血的部位和原因。

常用的放射学检查包括消化道造影、CT血管造影和放射性同位素扫描等。

3.内镜检查:内镜检查是诊断下消化道出血最为准确和直接的方法。

通过内镜可以观察到出血部位,进行组织活检以确定病因。

常用的内镜检查包括内镜下止血和内镜手术。

4.血流动力学的维持:在诊断下消化道出血后,需要及时纠正患者的血流动力学紊乱。

这包括给予输血、血管活性药物等措施来维持患者的血液供应和循环稳定。

5.止血治疗:对于确定的出血部位,需要进行止血治疗以控制出血情况。

可以通过内镜下止血、药物治疗和介入治疗等方式来实现。

选择合适的止血方法取决于出血部位和出血原因。

6.病因治疗:除了止血治疗外,还需要对导致下消化道出血的原因进行治疗。

常见的病因包括胃溃疡、胃癌、脾静脉曲张等。

根据具体情况,可以选择手术、放疗、化疗等方式进行治疗。

7.患者护理:对于下消化道出血的患者,需要进行积极的患者护理工作。

包括监测患者的生命体征、观察患者的病情变化、提供适当的营养支持和心理支持等。

8.随访和复查:下消化道出血的患者在治疗后需要进行随访和复查。

目的是评估治疗效果、预防再出血,及时处理并发症。

总之,下消化道出血是一种严重的疾病,需要及时诊断和治疗。

通过早期识别、放射学检查、内镜检查、止血治疗和病因治疗可以有效控制出血情况,提高患者的预后。

患者的护理和随访也是非常重要的,可以改善患者的生活质量和治疗效果。

2020年下消化道出血诊治指南主要内容下消化道出血的定义为Trietz韧带以远的肠道出血,包括小肠出血和结直肠出血。

《下消化道出血诊治指南(2020)》结合最新的国内外临床研究结论及专家意见以及我国实际,分别对小肠出血和结直肠出血的临床诊治方法进行了总结和推荐,旨在进一步规范下消化道出血的诊治流程。

主要推荐意见1.病史、体格检查和实验室检查应该在患者就诊时获得,以评估出血的严重程度、可能的出血部位和原因(推荐级别:强;证据水平:强)。

2.病情严重度与失血量呈正相关。

临床上应评估与患者预后不良相关的风险因素(推荐级别:强;证据水平:强)。

3.影像学检查是下消化道出血的病因诊断和定位诊断的重要手段。

常用的影像学检查手段是腹部增强CT或者腹部CT血管重建(推荐级别:强;证据水平:强)。

4.对于不能除外上消化道出血的便血患者,在结肠镜检查前应首先完善胃镜检查以明确有无上消化道出血(推荐级别:强;证据水平:中等)。

5.对于反复呕血、黑便或既往检查没有确诊的患者,建议行第二次胃镜检查进行评估(推荐级别:强;证据水平:低)。

6.对于反复便血,且临床相关表现提示下消化道出血的患者,既往检查没有确诊,建议行第二次结肠镜检查(推荐级别:有条件推荐;证据水平:极低)。

7.如果两次检查都正常,建议进行小肠检查(推荐级别:强;证据水平:中等)。

8.胶囊内镜应视为上、下消化道检查阴性、怀疑小肠出血患者的首选检查方式,建议择期胶囊内镜的最佳时机为出血停止后72h,但不应超过2周,且建议应用聚乙二醇电解质散进行肠道准备,联合二甲硅油可提高小肠图像质量(推荐级别:强;证据水平:中等)。

9.结肠镜检查是明确结直肠出血原因和部位的最重要手段,且可在内镜直视下进行止血治疗,充分的肠道准备有利于内镜下发现病变,紧急情况下可应用灌肠或其他方法(推荐级别:强;证据水平:低等)。

10.如果临床证据提示小肠病变,推荐行对接小肠镜检查全小肠(推荐级别:强;证据水平:中等)。

2020多学科专家共识消化道出血管理(完整版)截至目前,已有几份与消化道出血(GIB)相关的指南问世,但指南中仍存在一些悬而未决的问题,部分的管理细节也引发了争议。

该指南综合了现有的文献资料,是多学科专家小组对GIB管理的的联合意见的反映。

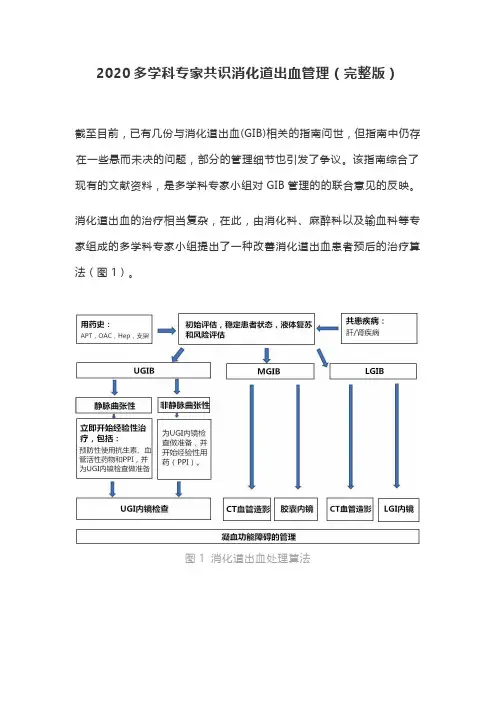

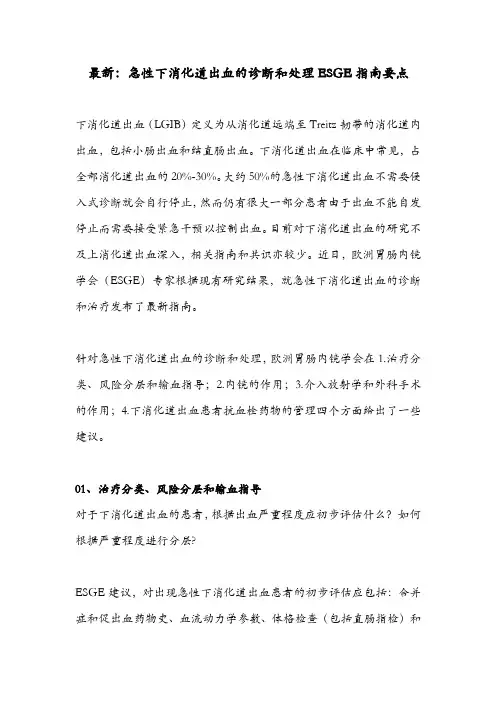

消化道出血的治疗相当复杂,在此,由消化科、麻醉科以及输血科等专家组成的多学科专家小组提出了一种改善消化道出血患者预后的治疗算法(图1)。

图1 消化道出血处理算法Hep,肝素;LGI,下消化道;LGIB,下消化道出血;MGIB,中消化道;OAC:口服抗凝剂;APT,抗血小板治疗;UGI,上消化道;UGIB,上消化道出血。

GIB是十分常见的内科急症,在世界范围内的院内死亡率为7%,若患者并非因消化道出血入院,而是在院内发生消化道出血,这一死亡率数据马上攀升至26%。

入院时共存病的管理状况也与消化道出血的临床预后息息相关。

若患者血流动力学不稳定,则更需要接受多学科的综合管理,通常涉及的其他科室包括外科、麻醉科、输血科、介入放射科以及ICU。

GIB初步管理:四大核心要点➤临床评估和血流动力学、心肺功能的稳定➤对合并症的识别(尤其是肝病)➤注意患者的用药史和手术史比如口服抗凝剂(OACs)、抗血小板治疗(APT)和非甾体抗炎药(NSAID)的使用情况,先前是否存在腹部或血管手术史(如腹主动脉修补术)等。

➤生命体征监测须根据病情严重程度、演变速度监测生命体征。

在GIB背景下,临床医生往往很难量化丢失的血量。

GIB早期,即使血红蛋白(Hb)和血压(BP)在正常范围内,也无法排除大出血的存在。

在这个阶段,心动过速是疾病严重的最佳早期指征,除非患者正在接受β受体阻滞剂治疗。

对于一个健康人来说,若预计失血达到总血量(TBV)的40%,则能发生心动过速、低血压、呼吸急促和发汗。

若血压持续过低(收缩压<90 mm Hg或平均血压<65 mmHg),则患者会面色苍白、四肢冰冷,少尿,精神状态改变。

下消化道出血诊疗指南【诊断要点】(一)病史采集1.注意粪便带血或全血便,鲜红、暗红或黑粪。

2.出汗、口渴、皮肤苍白、四肢湿冷、头晕、心跳加速、血压下降、休克等。

3.详细询问有无炎症性肠病、或血液病、尿毒症、结缔组织病等全身性疾病既往史。

(二)体格检查1.贫血征象,如面色苍白、四肢湿冷、口渴、出汗、头晕、心跳快、血压下降等。

2.引起出血病因的体征,如发热、腹部压痛、腹部包块、紫癜等。

(三)辅助检查1.粪便常规,隐血试验,粪便培养。

2.血常规,凝血酶原时间。

3.肛门指诊及肛门镜检,结肠镜检查。

4.口服钡剂下消化道X线检查或钡灌、肠结肠造影。

5.放射性核素显像检查。

6.选择性动脉造影对小肠出血诊断意义较大。

7.CT检查。

(四)诊断与鉴别诊断1.便血或粪便隐血试验阳性。

2.失血性贫血或周围循环衰竭。

3.实验室检查证实失血及贫血。

4.肛门指检或特殊辅助检查证实有引起出血的病变存在。

应注意:与因进食某些食物或药物引起的黑粪鉴别;与呼吸道出血咽下后出现黑粪鉴别;与下消化道出血各病因鉴别。

【治疗原则】1.一般治疗:休息,进流质或少渣半流饮食,监测生命体征。

2.补充血容量:根据出血量可选用晶体、胶体或输血。

3.止血:经内镜止血经内镜注射、正血夹、电凝、激光、微波等止血;选择性动脉插管止血应用垂体后叶素灌注或动脉栓塞;上述止血措施无效时采用手术治疗。

【疗效标准】1.治愈:出血停止。

2.好转:出血量减少或间断小量出血。

3.未愈:未达到上述标准者。

【出院标准】凡达到治愈标准者可出院。

消化道出血临床路径一、消化道出血标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为消化道出血(ICD-10: K92. 210)(二)诊断依据。

根据“非静脉曲张性上消化出血(NVUGIB)亚太共识意见"(更新版2018);“肝硬化门静脉高压食管胃静脉曲张破裂出血诊治专家共识"(2019);“下消化道出血诊治指南"(2020)。

1.呕血和/或黑便和/或便血2.可伴有心悸、恶心、软弱无力或眩晕、昏厥和休克等表现。

(三)进入路径标准。

1 .第一诊断必须符合ICD-10: K92.210消化道出血疾病编码。

2.有呕鲜血、呕吐咖啡渣样物、黑便等表现,怀疑上消化道出血,同意胃镜检查且无胃镜禁忌者。

3.有暗红色血便、鲜血便或者洗肉水样便,怀疑下消化道出血,同意肠镜和腹部增强CT检查者。

4.伴或不伴有心悸、头晕、心率增快、血压下降和休克等周围循环衰竭临床表现。

5 .当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(四)标准住院日。

8-9日(五)住院期间的检查项目。

1 .必需的检查项目(1)血常规、尿常规、大便常规+潜血;(2)肝肾功能、电解质、血型、凝血功能、肿瘤指标、D 二聚体、血乳酸、感染指标筛查(乙型、丙型肝炎病毒,HIV, 梅毒);(3)胸部CT、心电图、腹部CT;(4)胃镜检查和/或者肠镜检查;怀疑小肠出血者行胶囊内镜检查;必要时小肠镜;(5)小肠CTE、MRE、腹腔动脉造影2.根据患者病情进行的检查项目(1)抗核抗体、ANCA等自身抗体检查.(2) DIC相关检查;血栓相关指标、贫血相关指标、炎症指标、粪病原学检查、结核指标检查、CMV、EBV等病毒指标检测;需输血者行交叉配血.(3)超声心动图。

(4)腹部增强CT检查。

(六)治疗方案的选择。

1 .根据年龄、基础疾病、出血量、生命体征和血红蛋白变化情况估计病情严重程度。

2.建立快速静脉通道,补充血容量。

消化道出血量的评估一般每日出血量在5ml以上,大便色不变,但匿血试验就可以为阳性,50~100ml以上出现黑粪。

如果出血量比较大的话,一般根据血容量减少导致周围循环的改变,作出判断。

现代消化道出血诊治指南一、一般状况失血量少,在400ml以下,血容量轻度减少,可由组织液及脾贮血所补偿,循环血量在1h内即得改善,故可无自觉症状。

当出现头晕、心慌、冷汗、乏力、口干等症状时,表示急性失血在400ml 以上;如果有晕厥、四肢冰凉、尿少、烦躁不安时,表示出血量大,失血至少在1200ml以上;若出血仍然继续,除晕厥外,尚有气短、无尿,此时急性失血已达2000ml以上。

二、脉搏脉搏的改变是失血程度的重要指标。

急性消化道出血时血容量锐减、最初的机体代偿功能是心率加快。

小血管反射性痉挛,使肝、脾、皮肤血窦内的储血进入循环,增加回心血量,调整体内有效循环量,以保证心、肾、脑等重要器官的供血。

一旦由于失血量过大,机体代偿功能不足以维持有效血容量时,就可能进入休克状态。

所以,当大量出血时,脉搏快而弱(或脉细弱),脉搏每分钟增至100~120次以上,失血估计为800~1600ml;脉搏细微,甚至扪不清时,失血已达1600ml 以上。

有些病人出血后,在平卧时脉搏、血压都可接近正常,但让病人坐或半卧位时,脉搏会马上增快,出现头晕、冷汗,表示失血量大。

如果经改变体位无上述变化,测中心静脉压又正常,则可以排除有过大出血。

三、血压血压的变化同脉搏一样,是估计失血量的可靠指标。

当急性失血800ml以上时(占总血量的20%),收缩压可正常或稍升高,脉压缩小。

尽管此时血压尚正常,但已进入休克早期,应密切观察血压的动态改变。

急性失血800~1600ml时(占总血量的20%~40%),收缩压可降至9.33~10.67kPa(70~80mmHg),脉压小。

急性失血1600ml以上时(占总血量的40%),收缩压可降至6.67~9.33kPa(50~70mmHg),更严重的出血,血压可降至零。

最新:急性下消化道出血的诊断和处理ESGE指南要点下消化道出血(LGIB)定义为从消化道远端至Treitz韧带的消化道内出血,包括小肠出血和结直肠出血。

下消化道出血在临床中常见,占全部消化道出血的20%-30%。

大约50%的急性下消化道出血不需要侵入式诊断就会自行停止,然而仍有很大一部分患者由于出血不能自发停止而需要接受紧急干预以控制出血。

目前对下消化道出血的研究不及上消化道出血深入,相关指南和共识亦较少。

近日,欧洲胃肠内镜学会(ESGE)专家根据现有研究结果,就急性下消化道出血的诊断和治疗发布了最新指南。

针对急性下消化道出血的诊断和处理,欧洲胃肠内镜学会在1.治疗分类、风险分层和输血指导;2.内镜的作用;3.介入放射学和外科手术的作用;4.下消化道出血患者抗血栓药物的管理四个方面给出了一些建议。

01、治疗分类、风险分层和输血指导对于下消化道出血的患者,根据出血严重程度应初步评估什么?如何根据严重程度进行分层?ESGE建议,对出现急性下消化道出血患者的初步评估应包括:合并症和促出血药物史、血流动力学参数、体格检查(包括直肠指检)和实验室标记。

风险评分量表可用于帮助但不应取代临床医生的判断。

(强烈推荐,低质量证据)急性下消化道出血患者入院的指征是什么?什么时候可以出院并开始随访?ESGE建议,不应单独使用单一风险评分量表来预测急性下消化道出血的不良结局和住院必要性。

(弱推荐,低质量证据)对于表现为自限性出血且无不良临床特征的患者,Oakland评分≤8分可以用来指导临床医生是否让患者出院,并进行随访。

(强烈推荐,中等质量证据)表1 Oakland评分急性下消化道出血患者什么时候输血?ESGE建议,对于血流动力学稳定的急性下消化道出血且无心血管疾病病史的患者,应采用限制性红细胞输血策略,血红蛋白阈值≤7 g/dL提示进行红细胞输血,达到7-9 g/dL的血红蛋白浓度。

(强烈推荐,低质量证据)对于血流动力学稳定的急性下消化道出血并伴有急性或慢性心血管疾病史的患者,应采用更开放的红细胞输血策略,血红蛋白阈值≤8 g/dL提示可进行红细胞输血,血红蛋白浓度≥10 g/dL较为理想。

2020多学科专家共识消化道出血管理(完整版)截至目前,已有几份与消化道出血(GIB )相关的指南问世,但指南中仍存 在一些悬而未决的问题,部分的管理细节也引发了争议。

该指南综合了 现有的文献资料,是多学科专家小组对GIB 管理的的联合意见的反映。

消化道出血的治疗相当复杂,在此,由消化科、麻醉科以及输血科等专 家组成的多学科专家小组提出了一种改善消化道出血患者预后的治疗算 法(图1 )。

静脉曲张性非静脉曲张性1 »立即开始经验性治疗,包括:预防性使用抗生素、血 管活性约物和PPI.并 为UGI 内镜检查做准备为UGI 内镜检 查做准备f 并 开始绎骗性用 药(PPI ) •凝血功能障碍的管理图1消化道出血处理算法CT 血管造影胶衣内镜CT 血管造影 LGI 内镜UGIBMGIB用药史:APT, OAC . Hep ,支架Hep z肝素;LGI ,下消化道;LGIB ,下消化道出血;MGIB z中消化道;OAC : 口服抗凝剂;APT ,抗血小板治疗;UGI ,上消化道;UGIB ,上消化道出血。

GIB是十分常见的内科急症,在世界范围内的院内死亡率为7% ,若患者并非因消化道出血入院,而是在院内发生消化道出血,这一死亡率数据马上攀升至26%。

入院时共存病的管理状况也与消化道出血的临床预后息息相关。

若患者血流动力学不稳定,则更需要接受多学科的综合管理,通常涉及的其他科室包括外科、麻醉科、输血科、介入放射科以及ICU。

GIB初步管理:四大核心要点A临床评估和血流动力学、心肺功能的稳定A对合并症的识别(尤其是肝病)》注意患者的用药史和手术史比如口服抗凝剂(OACs )、抗血小板治疗(APT)和非角体抗炎药(NSAID )的使用情况,先前是否存在腹部或血管手术史(如腹主动脉修补术)等。

A生命体征监测须根据病情严重程度、演变速度监测生命体征。

在GIB背景下,临床医生往往很难量化丢失的血量。

GIB早期,即使血红蛋白(Hb )和血压(BP )在正常范g]内,也无法排除大岀血的存在。

下消化道出血诊治指南(2020)要点

主要推荐意见

1.病史、体格检查和实验室检查应该在患者就诊时获得,以评估出血的严重程度、可能的出血部位和原因(推荐级别:强;证据水平:强)。

2.病情严重度与失血量呈正相关。

临床上应评估与患者预后不良相关的风险因素(推荐级别:强;证据水平:强)。

3.影像学检查是下消化道出血的病因诊断和定位诊断的重要手段。

常用的影像学检查手段是腹部增强CT或者腹部CT血管重建(推荐级别:强;证据水平:强)。

4.对于不能除外上消化道出血的便血患者,在结肠镜检查前应首先完善胃镜检查以明确有无上消化道出血(推荐级别:强;证据水平:中等)。

5.对于反复呕血、黑便或既往检查没有确诊的患者,建议行第二次胃镜检查进行评估(推荐级别:强;证据水平:低)。

6.对于反复便血,且临床相关表现提示下消化道出血的患者,既往检查没有确诊,建议行第二次结肠镜检查(推荐级别:有条件推荐;证据水平:

极低)。

7.如果两次检查都正常,建议进行小肠检查(推荐级别:强;证据水平:中等)。

8.胶囊内镜应视为上、下消化道检查阴性、怀疑小肠出血患者的首选检查方式,建议择期胶囊内镜的最佳时机为出血停止后72h,但不应超过2周,且建议应用聚乙二醇电解质散进行肠道准备,联合二甲硅油可提高小肠图像质量(推荐级别:强;证据水平:中等)。

9.结肠镜检查是明确结直肠出血原因和部位的最重要手段,且可在内镜直视下进行止血治疗,充分的肠道准备有利于内镜下发现病变,紧急情况下可应用灌肠或其他方法(推荐级别:强;证据水平:低等)。

10.如果临床证据提示小肠病变,推荐行对接小肠镜检查全小肠(推荐级别:强;证据水平:中等)。

11.单、双气囊内镜检查的诊断率类似,均可用于小肠疾病的诊断(推荐级别:强;证据水平:高)。

12.胶囊内镜检查应先于小肠镜进行,以提高诊断率。

优先行小肠镜检查一般用于有胶囊内镜检查禁忌证、出血量较大或考虑行内镜下治疗的患者

(推荐级别:强;证据水平:高)。

13.对于经胶囊内镜或小肠镜检查发现活动性出血灶,并且同时存在进行性贫血加重或活动性出血的患者,如有条件,应采取内镜下止血治疗(推荐级别:强;证据水平:低)。

14.如果存在持续性或复发性出血,或无法定位出血灶,则推荐补铁治疗、对因治疗,根据出血量决定输血需求(推荐级别:强;证据水平:中等)。

15.对于下消化道出血患者,条件允许的情况下应停用抗凝药物和/ 或抗血小板药物(推荐级别:强;证据水平:中等)。

16.对于多种检查手段未能明确病因或治疗效果不佳,并且反复出血严重影响生活质量或生命安全的患者,推荐手术探查和术中进行内镜检查(推荐级别:强;证据水平:低)。

17.手术时应准备术中内镜,以辅助定位出血位置和进行内镜治疗(推荐级别:有条件推荐;证据水平:低)。

18.内镜下治疗措施应根据当地医疗条件、患者病因和治疗应答情况综合决定(推荐级别:有条件推荐;证据水平:中等)。

19.对于血流动力学不稳定的急性大出血患者,推荐深静脉置管,扩容补液应坚持先晶后胶、先盐后糖、先快后慢、见尿补钾的原则,并进行多学科团队合作,以保证在内镜治疗或介入治疗前保持生命体征稳定(推荐级别:强;证据水平:强)。

20.必要时输血以维持血红蛋白水平在70g/L以上。

对于严重出血、存在严重合并症或者短期内无法接受内镜治疗的患者,应使血红蛋白水平在90g/L以上(推荐级别:弱;证据水平:低)。

21.内镜下发现活动性出血(喷射性出血或渗血)、血管显露或附着血凝块的患者,应在保证安全的前提下给予内镜下治疗(推荐级别:强;证据水平:低)。

22.对于憩室出血,推荐使用金属夹进行止血。

金属夹止血较热凝固治疗更安全,对于右半结肠的病变较套扎治疗更容易操作(推荐级别:弱;证据水平:低)。

23.对于血管扩张出血,推荐使用内镜下氩离子束凝固术进行非接触式热凝固治疗(推荐级别:弱;证据水平:低)。

24.对于息肉切除术后的出血,推荐采用金属夹或热凝固治疗,也可联合肾上腺素黏膜下注射治疗(推荐级别:强;证据水平:极低)。

25.肾上腺素黏膜下注射治疗可初步控制活动性出血以改善镜下视野,但必须联合其他止血方式,如机械治疗或热凝固治疗,以达到确切的止血(推荐级别:强;证据水平:极低)。

26.下消化道出血的患者通常在其他治疗方法失败后才考虑手术治疗,术前应尽量确定出血位置(推荐级别:弱;证据水平:极低)。

27.对于存在活动性出血但上消化道内镜检查未发现病变、血流动力学不稳定的患者可考虑进行介入治疗(推荐级别:强;证据水平:极低)。

28.在行血管造影前,可考虑行CT血管造影来确定出血位置(推荐级别:弱;证据水平:极低)。