地球和地球仪(第一课时)

- 格式:ppt

- 大小:4.16 MB

- 文档页数:11

第一章地球和地图第一节地球和地球仪(第一课时)【教学目标】知识与技能1.知道地球是个球体,会用平均半径、赤道周长和表面积等数据描述地球的大小。

2.知道地球仪是地球的模型,记住地轴、两极、赤道、纬线、经线、本初子午线。

3.理解掌握东西经度、南北纬度的划分和东西、南北半球的划分。

4.熟练地利用经纬网确定某一地点的位置。

1.通过制作地球仪,了解地球仪的基本构造。

2.观察地球仪,认别经纬线、经纬度、东西半球、南北半球。

3.熟练地利用经纬网确定某一地点的位置。

情感、态度与价值观教育学生要用动态的、发展的眼光认识地理事物的发生、演变和发展。

培养学生认真学习的态度,探求自然奥秘的志趣和崇尚科学、实事求是的观念。

【教学重难点】1.地球的形状和大小。

2.经线和纬线的特点,经度和纬度的划分。

3.东西半球、南北半球的划分。

4.利用经纬网确定地球表面任意一点的位置。

【导学过程】【创设情景,引入新课】我们在晴朗的白天可以看到太阳像个火红的圆球,在十五的夜晚可以看到月球像明亮的圆盘。

我们居住的地球到底是怎么样?我们自己却看不见,只因“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,那么古代人是如何了解地球是个巨大球体的呢?今天我们能在自然界中找到那些证据证明地球是球体呢?【自主探究】(一) 自学提示: 1、学生自学教材2、重点:地球的形状和大小及经线和纬线的定义和特点。

3、问题:【参看图P2页图1.1】⑴在古代,关于地球的传说存在着" "的说法,后来人们根据太阳、月亮的形状推测地球也是个,于是就有了“地球”的概念。

⑵葡萄牙航海家环球航行成功证实了地球是一个_______。

地球的卫星照片确认了这一点。

⑶【参看图P4页图 1.2】地球的平均半径是千米,地球表面积为亿平方千米,地球的最大周长约为千米。

⑷【参看图P4页图1.3】人们仿照地球的形状,并按照一定的比例把它缩小,制作了地球的模型,叫做。

⑸【参看图P5页图1.4】地轴:地球转动时绕着的轴。

有太大变化。

(3)根据月相的变化,可以推测地球是球体。

(二)地球的大小过渡:我们现在凭借卫星可以明晰的了解地球形状的同时,也精准的测出了地球的大小。

那么我们生活的地球有多大呢?1.展示地球大小示意图帮助记忆诗:庐山起义是半径,五点一亿表面积。

要知赤道有多长,坐地日行八万里。

2.拓展:展示地球赤道半径和极半径(赤道半径6378千米、极半径6356)小结:地球是一个两极稍扁赤道略鼓的不规则球体。

过渡:为了方便同学们了解我们地球到底有多大,我们可以拿生活中的事物来对比对比,你就能感受到我们地球母亲有多庞大。

3.展示对比地球与足球场的大小、飞机绕地飞行需要的时间。

相当于728亿个足球场的总面积(足球场面积7000平方米)相当于客机沿赤道飞行50小时的距离(飞行速度800千米/时过渡:对于我们来说地球是十分庞大的,但在浩瀚的宇宙中,我们地球的大小算什么水平呢?4.播放不同星球与地球大小的对比。

展示太阳、月球的表面积,与地球进行对比。

太阳表面积大约是地球的11961倍;地球最大周长大约是月球的4倍二、地球仪过渡:通过数据和对比的方式,知道地球对于我们人类来说过于庞大,因此为了更好的了解地球,根据地球的形状我们制作出了它的模型——“地球仪”1.展示地球仪示意图和真实地球图差异:①有地轴:一个假想轴,地轴与地球表面相交的两点——两极(指向北极星为北极,相反为南极)②有经纬线:连接两极为经线;与经线相垂直的为纬线。

过渡:为了进一步了解地球仪,接下来我们一起来制作一个属于自己的地球仪吧!2.展示地球仪制作步骤,说明要求,四、课堂检测1.诗句“欲穷千里目,更上一层楼。

”体现了以下哪个地理原理是()A. 地球是一个两级稍扁,赤道略鼓的球体B. 海拔越高,气温越低C. 地球是一个正球体D. 地球表面起伏大2.人们常说“天衣无缝”,如果要给地球缝制一件衣服需要衣料约()A. 6371平方千米B. 960万平方千米C. 5.1亿平方千米D. 6.1亿平方千米地球仪是我们学习地理的重要工具,阅读右图地球仪示意图回答下列问题。

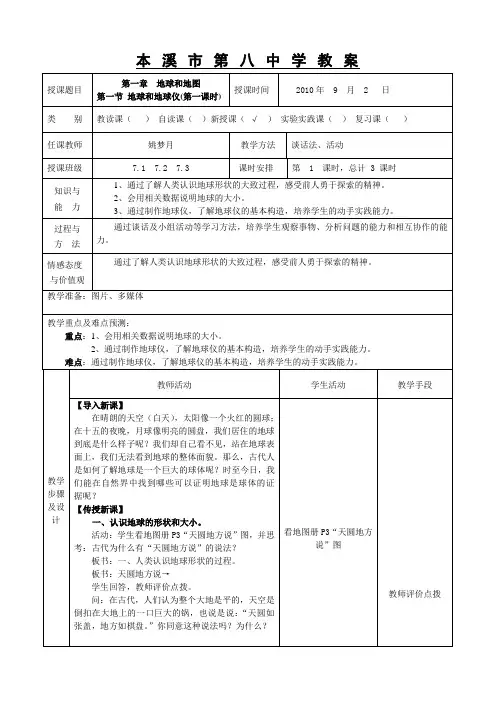

人教版地理七年级上册第一章第一节《地球和地球仪第1课时》教案一. 教材分析人教版地理七年级上册第一章第一节《地球和地球仪第1课时》主要介绍了地球的形状、地球仪的概念及其制作等基础知识。

本节内容为学生提供了地球的基本概念和地球仪的相关知识,为学生进一步学习地理打下基础。

二. 学情分析七年级的学生对地球有一定的了解,但地球仪的概念及其制作可能较为陌生。

因此,在教学过程中,需要注重引导学生了解地球仪的制作原理和过程,提高学生对地理知识的兴趣。

三. 教学目标1.让学生了解地球的形状,认识地球仪的概念及其制作过程。

2.培养学生观察、思考、动手操作的能力。

3.激发学生对地理知识的兴趣,培养学生的地理素养。

四. 教学重难点1.地球的形状2.地球仪的概念及其制作过程五. 教学方法1.采用问题驱动法,引导学生探究地球的形状和地球仪的制作过程。

2.利用多媒体演示,直观展示地球仪的制作过程。

3.动手操作,让学生亲身体验制作地球仪的过程。

4.小组讨论,培养学生的合作意识和团队精神。

六. 教学准备1.多媒体教学设备2.地球仪模型3.制作地球仪所需的材料(如纸张、彩笔、剪刀等)4.教学课件七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示地球的图片,引导学生思考:地球是什么形状的?学生回答后,教师总结:地球是一个两极稍扁,赤道略鼓的不规则球体。

2.呈现(10分钟)教师展示地球仪的图片,提问:什么是地球仪?地球仪是如何制作的?学生回答后,教师讲解地球仪的制作过程。

3.操练(10分钟)学生分组,每组制作一个地球仪。

教师巡回指导,解答学生制作过程中遇到的问题。

4.巩固(5分钟)学生展示自己制作的地球仪,讲解制作过程中的心得体会。

教师点评,给予鼓励和指导。

5.拓展(5分钟)教师提问:地球仪在地理学习中有什么作用?学生回答后,教师总结:地球仪可以帮助我们更好地了解地球的形状、地理位置和地理特点,为学习地理知识提供方便。

6.小结(3分钟)教师总结本节课的主要内容:地球的形状、地球仪的概念及其制作过程。

第一章地球和地图第一节地球和地球仪(第一课时)一、课标(一)课程内容标准1.了解人类认识地球形状的过程。

2.用平均半径、赤道周长和表面积描述地球的大小。

(二)课标具体目标1.通过了解人类认识地球形状的大致过程,感受前人勇于探索的精神2.会用平均半径、赤道周长和表面积等相关数据描述地球的大小。

3.了解地球仪的主要用途;并通过制作简易地球仪,感知地球仪的基本结构。

二、重点、难点(一)教材的重难点:重点:了解人类认识地球形状的过程;(二)本节课教学的重、难点:重点:了解人类认识地球形状的过程;。

难点:让学生了解人类认识地球形状的过程,从中受到科学观的教育三、学情分析(一)预测本班级学生可能达到的程度1、人类认识地球形状的过程:90%学生能够掌握2、地球的形状:95%学生能够掌握3、地球的大小:90%学生能够掌握4、地球仪上的点和线:90%学生能够掌握(二)普遍性问题:人类认识地球形状的过程描述不全面四、教学目标1.通过学生了解人类探索地球形状的艰难历程,培养学生的科学思维能力培养勇于探索、深入钻研的精神,形成正确的辩证唯物主义世界观。

2.用平均半径、赤道周长和表面积描述地球的大小。

五、教学过程【构建动场】同学们,进入初中,我们开设了一门新的课程,叫做地理,那么,同学们对地理有多少了解呢,今天让我们走进地理,了解地理,探究地理的奥秘。

那么,地球表面是什么形状的呢,我们来看一下——地球的形状及大小。

人类认识地球形状经历的那些过程?第一节地球和地球仪一、地球的形状和大小活动一:人类认识地球的过程活动目的:对应教学目标1活动程序:学生自主学习—展示自学成果—反馈纠正—总结提升自主学习:这一部分比较简单主要搞学生活动,找几位同学用自己的语言讲述认识地球所经历的历程:展示自学成果:通过提问的形式展示学生自学成果,教师根据学生的学习实际情况及时进行生生、师生交流。

总结提升:在学生展示学习成果之后,及时总结,并与学生一起总结人类认识地球的过程艰辛漫长天圆地方说——太阳和月亮---麦哲伦环球航行---地球卫星照片活动策略:本部分为基础知识,学生通过自主学习来学会。

第一节地球和地球仪第一课时教案(推荐5篇)第一篇:第一节地球和地球仪第一课时教案《第一节地球和地球仪》第一课时教案教学目标:1、通过了解人类认识地球形状的大致过程,感受前人勇于探索的精神。

2、知道地球和地球仪的有关基础知识。

教学要求:1、能够用事例说明地球是球体。

2、能够记住地球的平均半径、周长和表面积。

3、认识地球仪。

4、能够在地球仪上指出地轴、南极、北极、经线、纬线。

教学方法:读书指导法、演示法、讲授法教学工具:地球仪、多媒体投影仪教学过程:1、导入新课。

同学们,你们知道地球是什么形状的吗?学生回答(略)。

好的,大家都知道地球是一个球体的形状,这似乎是个很简单的问题,就如同我们知道太阳是圆形的,八月十五那晚的月亮是圆形的一样,因为我们能够看得到,但是,我们居住在地球表面,无法看到地球的整体面貌,怎么知道它是个球体呢?我们今天就要了解人类是如何探索地球的形状的,这个探索过程可以说是漫长而且曲折,经历了由猜想到实践,由不科学到科学的过程。

2、认识地球的形状。

下面,请同学们阅读图1,介绍人类对地球形状的认识过程。

在阅读的过程中,要注意的是:人类对地球形状的认识由“天圆地方”到“天如斗笠,地如覆盘”,虽然是进了一步,但是都是人们在自己的视野范围内进行的猜想,而麦哲伦的环球航行是通过实践得出的结论,而卫星照片是通过科技手段得出的证据。

学生阅读(五分钟)。

好了,大家阅读完这段材料,有什么感想?是否感受到人类对科学的探索、对真理的追求的那份坚持不懈勇气的勇气精神?如果我们在学习中也具备这种认真的求学精神,相信很多同学以后都会很出色。

好了,返到课本上,远古时代的人,生活条件非常简陋,他们没任何交通工具,每天都是生活在自家门口的几尺地方,除了他居住的地方,外面的世界是怎么样的,他一无所知,也没有任何的仪器设备,所以对天和地的观察,就靠一双眼,那单用眼睛看,看到地是平的,天是圆的。

再到后来,人类社会向前发展,发明了船啊马啊之类的交通工具,古人有机会去到更远的地方,看到更多的东西,可能有一日,来到海边,经过观察,发现从远方驶来的船只,是先看到桅杆(船上用来挂旗帜、用来架设电线的杆),再看到船身。

人教版地理七上第一单元第一节《地球和地球仪》第1课时教案1.通过问题与学生互动:(1)我们生活的家园是什么样子的呢?(2)古代人对地球的认识又经历了怎样的过程?(承接):让我们穿越时空,了解人类认识地球形状的过程。

2.古代人由于活动范围狭小,凭直觉对地球进行概括和总结,对地球形状的认识经历了漫长的过程。

(1)臆想阶段:补充:早期的“盖天说”认为天圆地方,“天圆如张盖,地方如棋局”,穹隆状的天覆盖在呈正方形的平直大地上。

提问:你知道中国哪些思想深受天圆地方的思想影响吗?(2)推理阶段:出示图片,请学生描述:出示月食图片,引发学生猜想。

1.参与互动,积极发言进入第一个内容的学习——探究认识地球形状的过程。

2.交流互动,找出人类自古至今认识地球形状的变化过程。

(1)阶段一:中国古人认为:天圆地方列举“天坛”(2)猜想展示:人们根据太阳、月亮的形状,推测地球也是个球体,于是就有了“地球”的概念。

猜想:月食发生时的地球影子能证明地球是个球体。

(3)环球证实—麦哲伦环球航行出示麦哲伦图片,进而展示麦哲伦环球航行图。

追问:麦哲伦船队从西班牙出发,绕地球航行一周,依次经过了哪些大洋?鼓励学生阅读课本,结合图讲述麦哲伦环球航行的艰辛。

(4)亲眼目睹:展示地球卫星图片。

(5)归纳总结:人类探索地球形状的过程主要经历了四个过程:天圆地方—观看太阳和月亮—麦哲伦环球航行—地球卫星图片(6)追问:生活中你还能举出哪些例子,证明地球是“球”体?你观察海边的船航行,你发现了什么?你做过这样的动作吗?这又说明了什么问题?3.提出问题:麦哲伦环球环球航行竟然用了3年的时间,地球到底有多大?我们利用平均半径、最大周长(赤道)、表面积三个量来描述地球的大小:4.对比感受:(1)地球表面积约相当于个足球场(约7000平方米)的总面积(2)赤道周长约相当于个400米跑道的总长5.继续引导学生发现:总结:地球的形状——两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体按以下步骤制作地球仪(材料:乒乓球、铁丝、2.观察思考交流3.识图指认:4.制作与交流展示:按照要求和提示,亲自动手做一做,进一步认识地球仪上的关键信息。