竖流式沉淀池设计计算

- 格式:docx

- 大小:14.20 KB

- 文档页数:3

污水处理沉淀池设计计算

一、竖流沉淀池设计计算

1、结构形式

竖流沉淀池是指在沉淀池中水流的形式主要为垂直方向,其结构型式为圆筒形或梯形,可以实现污染物的沉淀、清除,同时也有污泥贮存的作用。

2、参数计算

(1)池底角α应满足θ≤30°,最好为18°~25°。

(2)池底距离:当水流速小于0.1m/s时,可以考虑安装沉淀池,此时距离可以定为0.7m;当流速大于0.1m/s时,可以考虑改善设备或设置沉淀池,此时距离可以定为1.2m。

(3)管线内径可以根据实际情况进行确定,一般内径可以确定为500mm~1000mm。

(4)池容量:可以根据污水日处理量来计算,一般池容量需大于日处理量的1.3倍。

3、主要工艺

(1)沉淀过程:污水进入沉淀池,污染物粒子在水力作用下不住自行沉淀到池底,沉淀过程可以分为凝聚期和沉淀期。

(2)搅拌过程:搅拌设备可以提高污水中污染物粒子之间的质量交换,增加沉淀率,减少污染物污泥的污染量。

二、斜管沉淀池设计计算

1、结构形式

斜管沉淀池是指,污水流入池中时,水流流向以倾斜斜管形式排列的深池,沉淀介质渗滤下来,在池底形成活性污泥后排出。

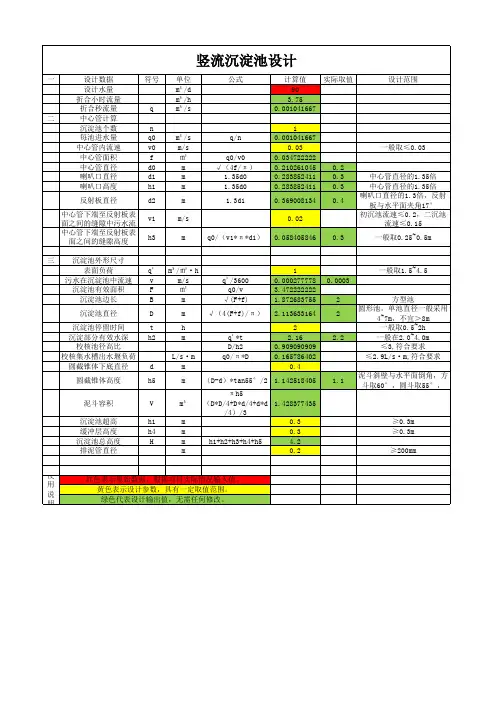

一设计数据符号单位公式计算值实际取值设计范围设计水量m³/d90折合小时流量m³/h 3.75折合秒流量q m³/s0.001041667二中心管计算沉淀池个数n1每池进水量q0m³/s q/n0.001041667中心管内流速v0m/s0.03一般取≤0.03中心管面积f㎡q0/v00.034722222中心管直径d0m√(4f/π)0.2102610450.2喇叭口直径d1m 1.35d00.2838524110.3中心管直径的1.35倍喇叭口高度h1m 1.35d00.2838524110.3中心管直径的1.35倍反射板直径d2m 1.3d10.3690081340.4喇叭口直径的1.3倍,反射板与水平面夹角17°中心管下端至反射板表面之间的缝隙中污水流v1m/s0.02初沉池流速≤0.2,二沉池流速≤0.15中心管下端至反射板表面之间的缝隙高度h3m q0/(v1*π*d1)0.0584058460.3一般取0.25~0.5m三沉淀池外形尺寸表面负荷q'm³/㎡·h1一般取1.5~4.5污水在沉淀池中流速v m/s q'/36000.0002777780.0003沉淀池有效面积F㎡q0/v 3.472222222沉淀池边长B m√(F+f) 1.8726837552方型池沉淀池直径D m√(4(F+f)/π) 2.1136331642圆形池,单池直径一般采用4~7m,不宜>8m沉淀池停留时间t h2一般取0.5~2h沉淀部分有效水深h2m q'*t 2.16 2.2一般在2.0~4.0m 校核池径高比D/h20.909090909≤3,符合要求校核集水槽出水堰负荷L/s·m q0/π*D0.165786402≤2.9L/s·m,符合要求圆截锥体下底直径d m0.4圆截锥体高度h5m(D-d)*tan55°/2 1.142518405 1.1泥斗斜壁与水平面倒角,方斗取60°,圆斗取55°,泥斗容积V m³πh5(D*D/4+D*d/4+d*d/4)/31.428377435沉淀池超高h1m0.3≥0.3m 缓冲层高度h4m0.3≥0.3m 沉淀池总高度H m h1+h2+h3+h4+h5 4.2排泥管直径m0.2≥200mm竖流沉淀池设计使用说红色表示原始数据,根据项目实际情况输入值。

竖流式沉淀池设计计算一、平流式沉淀池卧式沉淀池的表面形状一般为矩形。

水在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,水流缓慢水平流动,水中的悬浮物逐渐沉入池底。

沉淀区的水溢出堰口,通过出水槽排出池外。

平流式沉淀池基本要求如下:(1)平流式沉淀池的长度多为30~50m,池宽多为5~10m,沉淀区有效水深一般不超过3m,多为2.5~3.0m。

为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于4:1,长深比为8~12。

(2)采用机械刮泥时,在沉淀池的进水端设有污泥斗,池底的纵向污泥斗坡度不能小于0.01,一般为0.01~0.02。

刮泥机的行进速度不能大于1.2m/min,一般为0.6~0.9m/min。

(3)平流式沉淀池作为初沉池时,表面负荷为1~3m3/(m·h),最大水平流速为7mm/s;作为二沉池时,最大水平流速为5mm/s。

(4)人口要有整流措施,常用的人流方式有溢流堰一穿孔整流墙(板)式、底孑l人流一挡板组合式、淹没孔人流一挡板组合式和淹没孔人流一穿孔整流墙(板)组合式等四种。

使用穿孔整流墙(板)式时,整流墙上的开孔总面积为过水断面的6%~20%,孔口处流速为0.15~0.2m/s,孔口应当做成渐扩形状。

(5)在进出口处均应设置挡板,高出水面0.1~0.15m。

进口处挡板淹没深度不应小于0.25m,一般为0.5~1.0m;出口处挡板淹没深度一般为0.3~0.4m。

进口处挡板距进水口0.5~1.0m,出口处挡板距出水堰板0.25~0.5m。

(6)当卧式沉淀池容积较小时,可采用穿孔管排泥。

多孔管大多布置在泥斗内,或水平池底部。

沉淀池采用多斗排泥时,斗的平面为正方形或近似正方形,排数一般不能超过两排。

大型卧式沉淀池一般都配有刮泥机,将池底的污泥从出口刮至入口处的泥斗,将浮渣刮至出口处的集渣池。

(7)平流式沉淀池非机械排泥时缓冲层高度为0.5m,使用机械排泥时缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。

二、竖流式沉淀池立式沉淀池体为圆形或方形,污水从中心管入口流入人池,通过反射板的挡板分布在整个水平段周围,缓慢向上流动。

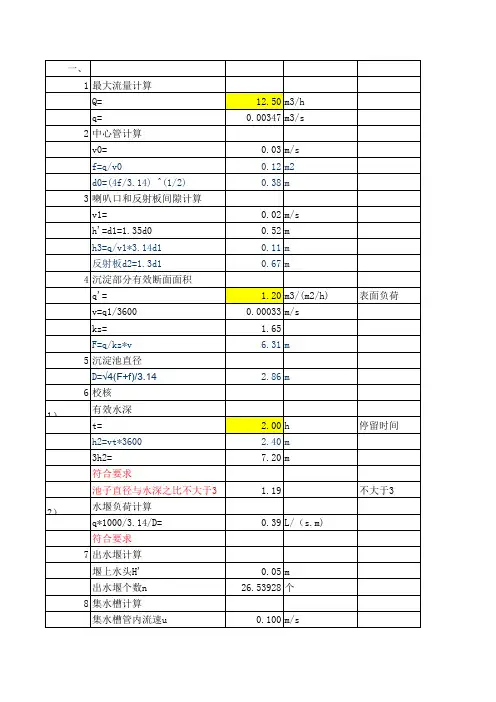

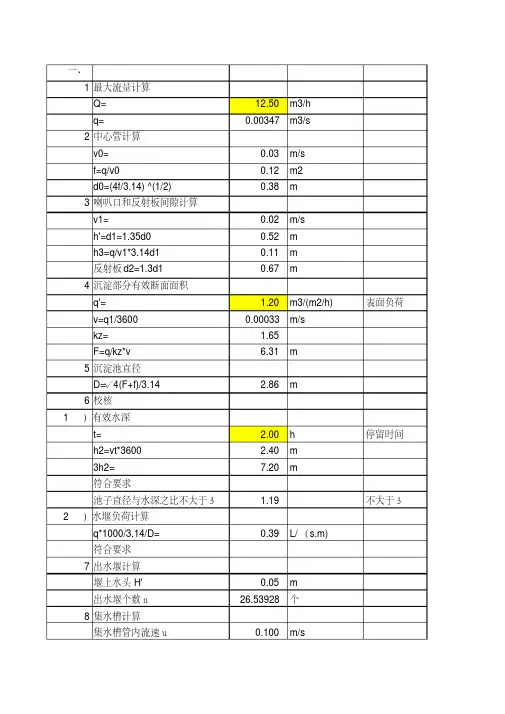

一、1最大流量计算Q=12.50m3/hq=0.00347m3/s2中心管计算v0=0.03m/sf=q/v00.12m2d0=(4f/3.14) ^(1/2)0.38m3喇叭口和反射板间隙计算v1=0.02m/sh'=d1=1.35d00.52mh3=q/v1*3.14d10.11m反射板d2=1.3d10.67m4沉淀部分有效断面面积q'= 1.20m3/(m2/h)表面负荷v=q1/36000.00033m/skz= 1.65F=q/kz*v 6.31m5沉淀池直径D=√4(F+f)/3.14 2.86m6校核1)有效水深t= 2.00h停留时间h2=vt*3600 2.40m3h2=7.20m符合要求池子直径与水深之比不大于3 1.19不大于3 2)水堰负荷计算q*1000/3.14/D=0.39L/(s.m)符合要求7出水堰计算堰上水头H'0.05m出水堰个数n26.53928个8集水槽计算集水槽管内流速u0.100m/s管径(宽度)d30.210m雷诺数Re=1000d3*u21031.436出水阻力系数0.026水头损失(高度)0.00123m9出水管流速0.80000m/s出水管管径0.07436m9进水管流速 1.80m/s进水管管径d40.050m10沉淀部分总容积T= 2.00dS=0.50L/(人·d)人口N=166.67人V=SNT/10000.17m3污泥排完时间t0.10h排泥管直径0.14m11圆截锥计算r=0.20mR=D/2 1.43tana55 1.43角度值需要改h5=(R-r)tana 1.76mV1=3.14*h5(R^2+r^2+R*r)/3 4.36m3符合要求12沉淀池总高度超高h1=0.30m缓冲层h4=0.30mH= 4.86m13沉淀池总尺寸直径D 2.86m总高H 4.86m。

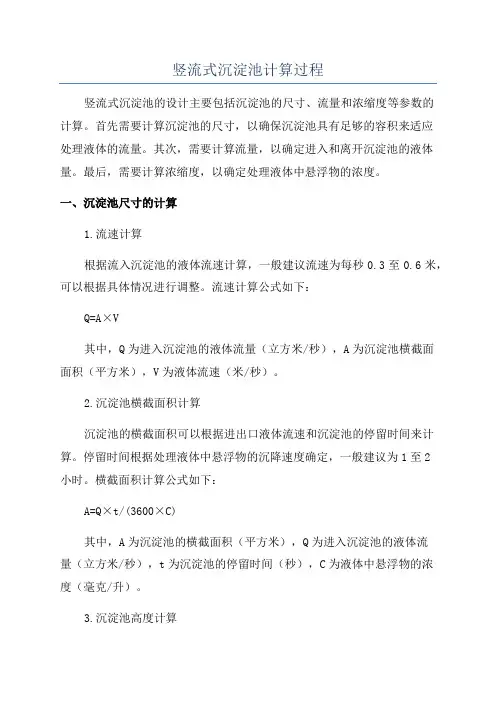

竖流式沉淀池计算过程竖流式沉淀池的设计主要包括沉淀池的尺寸、流量和浓缩度等参数的计算。

首先需要计算沉淀池的尺寸,以确保沉淀池具有足够的容积来适应处理液体的流量。

其次,需要计算流量,以确定进入和离开沉淀池的液体量。

最后,需要计算浓缩度,以确定处理液体中悬浮物的浓度。

一、沉淀池尺寸的计算1.流速计算根据流入沉淀池的液体流速计算,一般建议流速为每秒0.3至0.6米,可以根据具体情况进行调整。

流速计算公式如下:Q=A×V其中,Q为进入沉淀池的液体流量(立方米/秒),A为沉淀池横截面面积(平方米),V为液体流速(米/秒)。

2.沉淀池横截面积计算沉淀池的横截面积可以根据进出口液体流速和沉淀池的停留时间来计算。

停留时间根据处理液体中悬浮物的沉降速度确定,一般建议为1至2小时。

横截面积计算公式如下:A=Q×t/(3600×C)其中,A为沉淀池的横截面积(平方米),Q为进入沉淀池的液体流量(立方米/秒),t为沉淀池的停留时间(秒),C为液体中悬浮物的浓度(毫克/升)。

3.沉淀池高度计算沉淀池的高度可以根据横截面积和沉降速度来计算。

沉降速度一般通过实验测定,或根据悬浮物的粒径和密度估算。

高度计算公式如下:H=V/(A×S)其中,H为沉淀池的高度(米),V为沉淀池的体积(立方米),A 为沉淀池的横截面积(平方米),S为悬浮物的沉降速度(米/秒)。

二、流量的计算1.进入沉淀池的液体流量计算进入沉淀池的液体流量可以根据处理液体的流速和截面积计算。

流量计算公式如下:Q=A×V其中,Q为进入沉淀池的液体流量(立方米/秒),A为进入沉淀池的液体流截面积(平方米),V为液体的流速(米/秒)。

2.离开沉淀池的液体流量计算离开沉淀池的液体流量可以通过流入和流出流量的比值计算。

Qout = Qin × (1 - R)其中,Qout为离开沉淀池的液体流量(立方米/秒),Qin为进入沉淀池的液体流量(立方米/秒),R为沉淀物的回流比例(一般为0.1至0.3)。

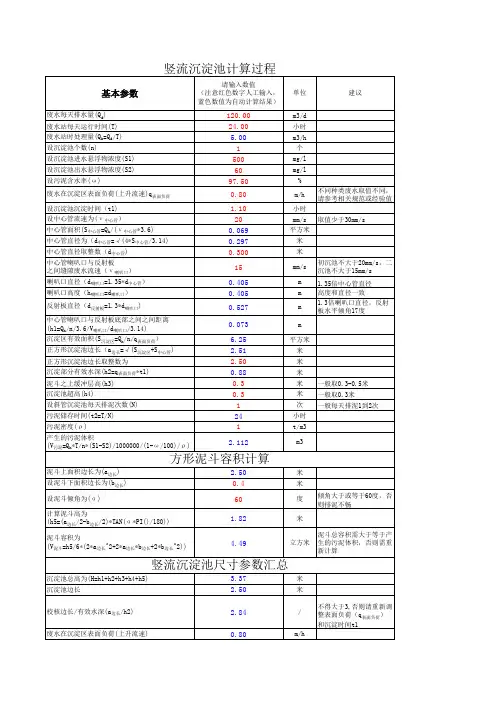

污水处理设计公式竖流沉淀池[3]中心管面积:f=q/vo=0.02/0.03=0.67m2中心管直径:do=√4f/∏ =√4*0。

67/3。

14=0。

92中心管喇叭口与反射板之间的缝隙高度:h3=q/v1∏d1=0。

02/0。

03*3。

14*0.92*1。

35沉淀部分有效端面积:A=q/v=0。

02/0.0005=40m2沉淀池直径:D=/4(A+f)/∏ =/4*(40+0。

67)/3。

14=7.2m沉淀部分有效水深:h2=vt*3600=0.0005*1。

5*3600=2。

7m沉淀部分所需容积:V=SNT/1000=0。

5*1000*7/1000=3.5m3圆截锥部分容积:h5=(D/2-d`/2)tga=(7.2/2-0.3/2)tg45=3.45m沉淀池总高度:H=h1=h2=h3=h4=h5=0。

3+2.7+0。

18+0+3.45=6.63m符号说明:q——每池最大设计流量,m³/svo-—中心管内流速,m/sv1 —-污水由中心管喇叭口与反射板之间的缝隙流出速度,m/sd1 ——喇叭口直径,mv——污水在沉淀池中的流速,m/st—-沉淀时间,hS-—每人每日污水量,L/(人?d),一般采用0.3~0。

8L/(人?d)N——设计人口数,人h1——超高,mh4—-缓冲层高,mh3——污泥室圆截锥部分的高度,mR-—圆锥上部半径,mr——圆锥下部半径,m污水处理中ABR厌氧和SBR的设计参数1)进水时间TF根据每一系列的反应池数、总进水量、最大变化系数和反应池的有效容积等因素确定。

2)曝气时间TA根据MLSS浓度、BOD-SS负荷、排出比、进水BOD浓度来确定。

由于:式中:Qs-污水进水量(m3/d)Ce-进水平均BOD(mg/l)V-反应池容积(m3)e-曝气时间比:e=n×TA/24n-周期数TA-1个周期的曝气时间又由于:1/m-排出比则:将e=n×TA/24代人,则:3)沉淀时间Ts根据活性污泥界面的沉降速度、排出比确定.活性污泥界面的沉降速度和MLSS浓度有关.由经验公式得出:当MLSS≤3000mg/l时Vmax=7。

沉淀池沉淀池是利用重力沉降作用将密度比水大的悬浮颗粒从水中去除的处理构筑物,是废水处理中应用最广泛的处理单元之一,可用于废水的处理、生物处理的后处理以及深度处理。

在沉砂池应用沉淀原理可以去除水中的无机杂质,在初沉池应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物和其他固体物,在二沉池应用沉淀原理可以去除生物处理出水中的活性污泥,在浓缩池应用沉淀原理分离污泥中的水分、使污泥得到浓缩,在深度处理领域对二沉池出水加絮凝剂混凝反应后应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物。

沉淀池包括进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区五个部分。

进水区和出水区的作用是使水流均匀地流过沉淀池,避免短流和减少紊流对沉淀产生的不利影响,同时减少死水区、提高沉淀池的容积利用率;沉淀区也称澄清区,即沉淀池的工作区,是沉淀颗粒与废水分离的区域;污泥区是污泥贮存、浓缩和排出的区域;缓冲区则是分隔沉淀区和污泥区的水层区域,保证已经沉淀的颗粒不因水流搅动而再行浮起。

沉淀池的原理沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向卜流动速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。

理想沉淀池的处理效率只与表面负荷有关,即与沉淀池的表面积有关,而与沉淀池的深度无关,池深只与污泥贮存的时间和数量及防止污泥受到冲刷等因素有关。

而在实际连续运行的沉淀池中,由于水流从出水堰顶溢流会带来水流的上升流速,因此沉淀速度小于上升流速的颗粒会随水流走,沉淀速度等于卜-升流速的颗粒会悬浮在池中,只有沉淀速度大于上升流速的颗粒才会在池中沉淀下去。

而沉淀颗粒在沉淀池中沉淀到池底的时间与水流在沉淀池的水力停留时间有关,即与池体的深度有关。

理论上讲,池体越浅,颗粒越容易到达池底,这正是斜管或斜板沉淀池等浅层沉淀池的理论依据所在。

为了使沉淀池中略大于上升流速的颗粒沉淀下去和防止已沉淀下去的污泥受到进水水流的扰动而重新浮起,因而在沉淀区和污泥贮存区之间留有缓冲区,使这些沉淀池中略大于上升流速的颗粒或重新浮起的颗粒之间相互接触后,再次沉淀下去。

沉淀池沉淀池是利用重力沉降作用将密度比水大的悬浮颗粒从水中去除的处理构筑物,是废水处理中应用最广泛的处理单元之一,可用于废水的处理、生物处理的后处理以及深度处理。

在沉砂池应用沉淀原理可以去除水中的无机杂质,在初沉池应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物和其他固体物,在二沉池应用沉淀原理可以去除生物处理出水中的活性污泥,在浓缩池应用沉淀原理分离污泥中的水分、使污泥得到浓缩,在深度处理领域对二沉池出水加絮凝剂混凝反应后应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物。

沉淀池包括进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区五个部分。

进水区和出水区的作用是使水流均匀地流过沉淀池,避免短流和减少紊流对沉淀产生的不利影响,同时减少死水区、提高沉淀池的容积利用率;沉淀区也称澄清区,即沉淀池的工作区,是沉淀颗粒与废水分离的区域;污泥区是污泥贮存、浓缩和排出的区域;缓冲区则是分隔沉淀区和污泥区的水层区域,保证已经沉淀的颗粒不因水流搅动而再行浮起。

沉淀池的原理沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向卜流动速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。

理想沉淀池的处理效率只与表面负荷有关,即与沉淀池的表面积有关,而与沉淀池的深度无关,池深只与污泥贮存的时间和数量及防止污泥受到冲刷等因素有关。

而在实际连续运行的沉淀池中,由于水流从出水堰顶溢流会带来水流的上升流速,因此沉淀速度小于上升流速的颗粒会随水流走,沉淀速度等于卜-升流速的颗粒会悬浮在池中,只有沉淀速度大于上升流速的颗粒才会在池中沉淀下去。

而沉淀颗粒在沉淀池中沉淀到池底的时间与水流在沉淀池的水力停留时间有关,即与池体的深度有关。

理论上讲,池体越浅,颗粒越容易到达池底,这正是斜管或斜板沉淀池等浅层沉淀池的理论依据所在。

为了使沉淀池中略大于上升流速的颗粒沉淀下去和防止已沉淀下去的污泥受到进水水流的扰动而重新浮起,因而在沉淀区和污泥贮存区之间留有缓冲区,使这些沉淀池中略大于上升流速的颗粒或重新浮起的颗粒之间相互接触后,再次沉淀下去。

污水处理设计公式竖流沉淀池[3]中心管面积:f=q/vo=0.02/0.03=0.67m2中心管直径:do=√4f/∏ =√4*0.67/3.14=0.92中心管喇叭口与反射板之间的缝隙高度:h3=q/v1∏d1=0.02/0.03*3.14*0.92*1.35沉淀部分有效端面积:A=q/v=0.02/0.0005=40m2沉淀池直径:D=/4(A+f)/∏ =/4*(40+0.67)/3.14=7.2m沉淀部分有效水深:h2=vt*3600=0.0005*1.5*3600=2.7m沉淀部分所需容积:V=SNT/1000=0.5*1000*7/1000=3.5m3圆截锥部分容积:h5=(D/2-d`/2)tga=(7.2/2-0.3/2)tg45=3.45m沉淀池总高度:H=h1=h2=h3=h4=h5=0.3+2.7+0.18+0+3.45=6.63m符号说明:q——每池最大设计流量,m3/svo——中心管内流速,m/sv1 ——污水由中心管喇叭口与反射板之间的缝隙流出速度,m/sd1 ——喇叭口直径,mv——污水在沉淀池中的流速,m/st——沉淀时间,hS——每人每日污水量,L/(人?d),一般采用0.3~0.8L/(人?d)N——设计人口数,人h1——超高,mh4——缓冲层高,mh3——污泥室圆截锥部分的高度,mR——圆锥上部半径,mr——圆锥下部半径,m污水处理中ABR厌氧和SBR的设计参数1)进水时间TF根据每一系列的反应池数、总进水量、最大变化系数和反应池的有效容积等因素确定。

2)曝气时间TA根据MLSS浓度、BOD-SS负荷、排出比、进水BOD浓度来确定。

由于:式中:Qs-污水进水量(m3/d)Ce-进水平均BOD(mg/l)V-反应池容积(m3)e-曝气时间比:e=n×TA/24n-周期数TA-1个周期的曝气时间又由于:1/m-排出比则:将e=n×TA/24代人,则:3)沉淀时间Ts根据活性污泥界面的沉降速度、排出比确定。

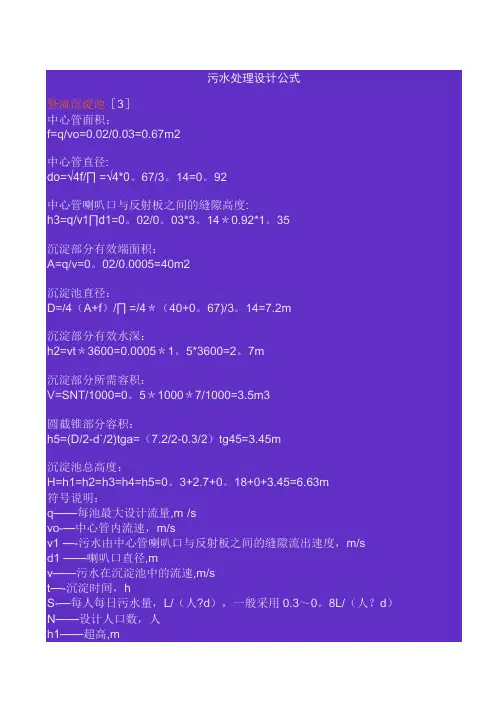

一、1最大流量计算Q=70.00m3/h q=0.01944m3/s 2中心管计算v0=0.03m/s F=q/v00.65m20.91m3喇叭口和反射板间隙计算v1=0.02m/s h'=d1=1.35d0 1.23m h3=q/v1*3.14d10.25m 反射板d2=1.3d11.59m4沉淀部分有效断面面积q'= 1.50m3/(m2/h)v=q1/36000.00042m/s kz= 1.65F=q/kz*v28.28m 5沉淀池直径D=√4(F+f)/3.146.07m6校核1)有效水深t=2.00h h2=vt*36003.00m 3h2=9.00m符合要求2)水堰负荷计算q*1000/3.14/D=1.02L/(s.m)符合要求7出水堰计算堰上水头H'0.05m 出水堰个数n149个8集水槽计算集水槽管内流速u 0.100m/s 管径(宽度)d30.498m雷诺数Re=1000d3*u49769.46出水阻力系数0.021水头损失(高度)0.00090m 9出水管流速0.800m/s 出水管管径0.176m 9进水管流速1.80m/s 进水管管径d40.117m10沉淀部分总容积T= 2.00dS=0.50L/(人·d)人口N=933.33人V=SNT/10000.93m3污泥排完时间t0.10h排泥管直径0.33m 11圆截锥计算r=0.20mR=D/2 3.04tana 1.43h5=(R-r)tana 4.05m V1=3.14*h5(R^2+r^2+R*r)/341.76m3符合要求12沉淀池总高度超高h1=0.30m缓冲层h4=0.30mH=7.90m 13沉淀池总尺寸直径D 6.07m总高H7.90m。

竖流式沉淀池设计计算

按水流方向划分,沉淀池可分为平流式、辐流式和竖流式三种,还有根据“浅层理论”发展出来的斜板(管)沉淀池。

设置沉淀池的一般要求有哪些

(1)沉淀池的个数或分格数一般不少于2个,为使每个池子的人流量均等,要在人流口处设置调节阀,以便调整流量。

池子的超高不能小于0.3m,缓冲层为0.3m~0.5m。

(2)一般沉淀池的停留时间不能小于1h,有效水深多为2~4m(辐流式沉淀池指周边水深),当表面负荷一定时,有效水深与沉淀时间之比也为定值。

(3)沉淀池采用机械方式排泥时,可以间歇排泥或连续排泥。

不用机械

排泥时,应每日排泥,初沉池的静水头不应小于1.5m,二沉池的静水头,生物膜法后不应小于1.2m,活性污泥法后不应小于0.9m。

(4)采用多斗排泥时,每个泥斗均应没单独的排泥管和阀门,排泥管的直径不能小于200mm。

污泥斗的斜壁与水平面的倾角,采用方斗时不能小于60°,采用圆斗时不能小于55

(5)当采用重力排泥时,污泥斗的排泥管一般采用铸铁管,其下端伸入斗内,顶端敞口伸出水面,以便于疏通,在水面以下1.5~2.0m处,由排泥管接出水平排泥管,污泥借静水压力由此管排出池外。

(6)使用穿孔排泥管排泥时,排泥管长度应在15m以内,排泥管管径150~200mm,孔径15~25mm,孔眼内流速4~5m/s,孔眼总面积与管截面积的比值为0.6~0.8,孔眼向下成45°~60°交错排列。

为防止排泥管堵塞,应设压力水冲洗管,根据堵塞情况及时疏通。

(7)进水管有压力时,应设置配水井,进水管由配水井池壁接人,且应将进水管的进口弯头朝向井底。

沉淀池进、出水区均应设置整流设施,同时具备刮渣设施。

(8)沉淀池的出水整流措施通常为溢流式集水槽,出水堰可用三角堰、孔眼等形式,普遍采用的是直角锯齿形三角堰,堰口齿深通常为50mm,齿距为200mm左右,正常水面应当位于齿高的1/2处。

堰口设置可调式堰板上下移动机构,在必要时可以调整。

(9)沉淀池最大出水负荷,初沉池不宜大于2.9L/(s·m),二沉池不宜大于1.7 L/(s·m)。

在出水堰前必须设置收集与排除浮渣的措施,如果使用机械排泥,排渣和排泥可以综合考虑。