五跨非绝缘锚段关节检修作业指导书(试行)

- 格式:docx

- 大小:306.41 KB

- 文档页数:14

接触线检调一、周期200km/h及以下区段正线检调周期为12个月,侧线为24个月。

二、适用范围适用于接触线的线面校正、校直、磨耗测量和调整接触线位置、接触线补强等作业。

三、作业项目校正接触导线线面、校正接触导线波浪弯、测量接触导线磨耗、检调接触线拉出值(之字值)、检调接触线高度、检查接触线补强四、技术标准1、在曲线区段,接触线与承力索的连线应该垂直于轨平面,直线区段接触线呈“之”字型布置。

2、接触线之字值、拉出值(含最大风偏时跨中偏移值)应符合:200km/h以下区段:直线区段200-300mm;曲线区段根据曲线半径不同在0-350mm之间选用。

200km/h及以上区段:设计值±20mm,并保证在0-300mm间。

同时,应满足受电弓动态包络线的要求。

3、接触线高度应符合:(1)最高高度不得大于6500mm,最低高度不得小于5700mm。

(2)当隧道间距不大于1000m时,隧道内、外的接触线可取同一高度。

(3)符合设计要求,并结合接触线坡度同时调整。

4、接触线坡度(工作支)应符合:(1)标准值:120km/h及以下区段≤3‰;120~160km/h区段≤2‰;200km/h区段≤2‰;坡度变化率不大于1‰;安全值:120km/h及以下区段≤5‰;120~160km/h区段≤4‰其他同标准值。

(2)160km/h及以上区段定位点两侧第1根吊弦应等高,相对定位点的高度允许偏差±10mm;但不得出现V字型。

(3)200km/h区段相邻两吊弦的高差不得大于10mm。

相邻两悬挂点的高差不得大于30mm。

5、接触线不得偏磨和扭面。

6、接触线硬弯不得超过0.2mm。

7、200km/h及以上区段,正线接触线不允许接头。

200km/h以下区段,正线接触线接头不超过2个,接头处必须有负驰度。

8、接触线接头距悬挂点的距离应不小于2m。

9、中心锚结所在跨距内避免出现接头,各接头距离不小于150m。

10、接触线磨耗和损伤后不能满足规定的机械强度安全系数时,若系局部磨耗和损伤,可以加补强线或切除损坏部分重新接续,若系普遍磨耗和损伤则应更换;接触线接头、补强处过渡平滑。

第九章锚段关节检修作业指导书一、适用范围适用于普铁四跨、五跨非绝缘和五跨绝缘锚段关节,以及双耳旋转线夹、终端锚固线夹检修作业。

二、作业预备〔一〕人员:作业车作业 8 人,车梯作业 12 人。

〔二〕工、机具:激光接触网检测仪、钢卷尺、手扳葫芦、软套子、棕绳、滑轮、橡胶锤、吊弦压接工具、定位管吊线压接工具、角度仪、力矩扳手、扭面器、螺丝刀、钢丝钳、安全用具、防护用具、照明用具、通讯工具等〔依据具体工程需要携带相应工、机具〕。

〔三〕材料:吊弦线夹、定位线夹、吊钩定位环、垂直定位环、套管单耳、防风拉线、锚支定位卡子、整体吊弦线等、各种螺栓、螺母、止动垫片、销钉、开口销等〔依据项目需要携带相应材料〕。

〔四〕资料:旋转腕臂位置安装曲线图、锚段关节安装图、接触网平面图、终端锚固线夹安装说明书。

三、检修标准〔一〕腕臂随温度变化顺线路的偏移量应符合设计要求,允许偏差±20mm。

〔二〕五跨关节中间跨为过渡跨,过渡跨两接触线等高处导线高度允许比相邻定位点抬高 0-40mm。

〔三〕转换柱、中心柱处两悬挂的垂直距离、水平距离符合设计要求,允许偏差:±20mm。

〔四〕绝缘锚段关节的转换柱处绝缘子串距悬挂点的距离应符合设计要求,允许偏差为±50mm。

承力索、接触线两绝缘子串上下应对齐,允许偏差为±30mm。

〔五〕绝缘锚段关节两锚段承力索、接触线相互间的空气绝缘间隙应符合设计要求。

〔六〕关节示意图及参数1.隧道外四跨非绝缘锚段关节(1)导线高度在中心柱处,两定位点接触线距轨面等高,导线高度为 6450mm。

过度点在两定位之间。

(2)定位器安装角度 8-13°。

(3)限位定位器的限位间隙取225mm。

(4)隧道外四跨非锚段关节在直线区段布置图。

(5)隧道外四跨非锚段关节在曲线区段布置图。

区段直线区段曲外区段曲内区段(6)其参数〔拉出值、高线高度〕具体数值见下表〔单位:mm〕。

工程A 柱工作支/非支B 柱工作支/工作支C 柱工作支/非支D 柱工作支/非支拉出值200/700 200/300 300/200 300/ 导高设计值/+500 设计值+40 设计值/+500 设计值/ 拉出值200/700 400/100 200/700 /导高设计值/+500 设计值,+40 设计值/+550 /拉出值D 柱100/600E 柱-400/100F 柱250/-250 /导高设计值/+550 设计值+40 设计值/+500 /2.隧道外五跨非绝缘锚段关节(1)导线高度在中心柱跨中处,两接触线距轨面等高,导线高度为 6450mm。

高速铁路接触网五跨非绝缘锚段关节改绝缘关节施工方案探讨摘要:简要介绍了关节改造前后的主要区别,阐述了关节改造时关键部位的改造方案、具体实施措施。

由于接触网改造受天窗点时间限制,合理的施工方案可以有效降低因施工对接触网造成的安全隐患,本文结合实际施工对施工方案进行了初步的探讨。

关键词:高速;接触网;锚段关节0、前言我国的高速铁路运营里程已超过2多万公里,位居世界第一。

随着高铁的不断发展和持续运营,接触网设备的稳定性和可靠性要求原来越高,在遇到故障时要求及时处理和恢复行车,为此早期建设的高铁非绝缘锚段关节不能满足相关要求,需要改造成绝缘锚段关节并加装隔离开关设备,目前在高铁接触网设备改造上没有相关的施工经验可参考。

本文以郑西客运专线关节改造为例,介绍了非绝缘关节改造为绝缘关节的改造方法及施工全过程,为以后施工提供借鉴。

1 非绝缘和绝缘五跨关节对比分析1.1 关节设计基本参数根据郑西客运专线设计图,将非绝缘与绝缘关节设计参数做对比,如表1表1 非绝缘关节与绝缘关节技术参数对比表从技术参数对比表中可以看出,改造前后A、D柱的设计参数变化基本不大,只需做简单复核检查略做调整,即可满足要求。

主要是B、C柱无论是抬高还是绝缘距离都有了很大的变化,需要对既有腕臂进行调整或更换。

1.2 非绝缘关节与绝缘关节支柱装配对比分析。

根据非绝缘关节与绝缘关节的设计图对比分析,改造前后腕臂状态有所改变,特别是转换柱和中心柱改变较大。

A、D柱腕臂的安装方式、非支抬高基本一致;B、C柱的区别在于使用的定位器不一致,非绝缘关节使用的两个定位器均为矩形铝合金定位器(直型),绝缘关节使用的定位器一个为矩形铝合金定位器(直型),另一个为特性定位器,C柱最大的区别在于绝缘关节的非支承力索比工作支抬高1100mm;根据设计方案,理论上非绝缘关节改造为绝缘绝缘关节A、D柱略作调整,关键是需要对B柱、C柱的腕臂进行调整、非支定位器更换为特性定位器,然后再调整非支导线距工作支腕臂的绝缘距离即可。

锚段关节检调一、周期6个月。

二、适用范围各类锚段关节的检调。

三、作业项目1、测量、调整转换柱和中心柱处两支悬挂的水平距离和垂直距离。

2、测量、调整定位点处接触线拉出值和跨中接触线偏移值。

3、测量、调整锚支接触线在其垂直投影与线路钢轨交叉处的抬高值。

4、检查电连接器状态是否符合要求。

5、检查相关的定位支撑装置是否符合技术要求、转换支柱处两定位器是否能分别自由转动,不得卡滞。

四、技术标准1、电分段锚段关节的技术状态应符合下列要求:转换柱处两悬挂的垂直距离为500mm;转换柱处两悬挂的水平距离为500mm;中心柱接触线(承力索)的垂直距离为零(500mm),中心柱处接触线水平距离、垂直距离符合设计要求。

2、机械分段锚段关节的技术状态应符合下列要求:两悬挂各部分(包括零部件)之间的距离在设计极限温度下应保持50mm以上;转换柱处两接触线水平距离、垂直距离符合设计要求,与两侧相邻吊弦点等高。

中心柱处两接触线水平距离为设计值,误差不超过30mm;两接触线距轨面等高,误差不大于10mm。

3、锚支接触线在其垂直投影与线路钢轨交叉处,应高于工作支接触线300mm以上。

五、作业组织人员:6—8人(不含接地线、防护人员)。

工具:滑轮、激光测量仪、水平尺、钢卷尺、接触线校正扳手、力矩扳手、锦纶绳等。

材料:定位线夹、吊弦线夹、Φ3.5软态不锈钢丝、支持器、锚支定位卡子、定位环、夹环等。

技术资料:接触网平面图、安装曲线图。

六、作业程序1、三跨非绝缘锚段关节(1)测量、调整转换柱处两支悬挂的水平距离和垂直距离。

(2)测量、调整两转换柱跨中两支接触线等高。

按照从轨交点非支抬高300 mm依次向跨中调整,保证转换柱非支抬高170 mm(使用长支持器时)或250 mm(使用锚支卡子时),保证跨中相邻两吊弦等高。

(3)测量、调整定位点处接触线拉出值和跨中接触线偏移值。

(4)测量、调整锚支接触线在其垂直投影与线路钢轨交叉处的抬高值。

(5)检查电连接器状态及测温片粘贴情况是否符合要求。

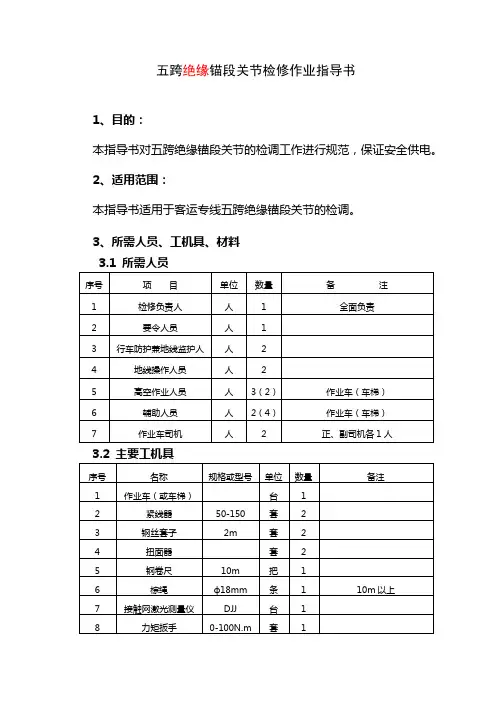

五跨绝缘锚段关节检修作业指导书1、目的:本指导书对五跨绝缘锚段关节的检调工作进行规范,保证安全供电。

2、适用范围:本指导书适用于客运专线五跨绝缘锚段关节的检调。

3、所需人员、工机具、材料4、检修程序4.2方法4.2.1作业准备按规程要求填写工作票并交付工作领导人,工作领导人向作业组全体成员宣读工作票、分工并进行安全预想,检查工具、材料。

4.2.2 完成安全措施做好安全措施,工作领导人确认完成安全措施后,通知各作业组开工。

4.2.3测量检查①转换柱、中心柱处承力索的垂直、水平间距。

用接触网多功能检测仪,测量转换柱、中心柱非工作支承力索高度H1和工作支承力索高度H2,计算出非工作支承力索抬高量:△H=H1-H2。

用接触网多功能检测仪,测量转换柱、中心柱非工作支承力索拉出值a1和工作支承力索拉出值a2,计算出两支承力索的水平间距:△a=a1-a2。

②转换柱、中心柱处接触线的垂直、水平间距。

用接触网多功能检测仪,测量转换柱、中心柱非工作支接触线高度H1和工作支接触线高度H2,计算出非工作支接触线抬高量:△H=H1-H2。

用接触网多功能检测仪,测量转换柱、中心柱非工作支接触线拉出值a1和工作支接触线拉出值a2,计算出两支接触线的水平间距:△a=a1-a2。

③两中心柱间接触线等高位置、等高值及偏移值。

用接触网多功能检测仪,在两中心柱跨中位置测量两工作支接触线高度H1、H2,计算出两接触线的等高值:△H=H1-H2。

用接触网多功能检测仪,在两中心柱跨中位置测量两工作支接触线拉出值a1、a2,保证两支接触线在最大风偏时跨中偏移值符合标准值。

顺线路方向水平移动接触网多功能检测仪,找出实际等高位置。

④定位器坡度。

1)用水平尺测量定位器、定位管坡度:将水平尺放在定位器上方,调平同时用钢卷尺测量出高度差,计算出定位器坡度(mm/m)=两点高度差/水平尺长度。

2)用接触网激光测量仪测量定位器坡度:A在曲线区段时,调平接触网激光测量仪。

普速线路非绝缘锚段关节检修标准化作业指导书目次1. 适用范围 (2)2. 规范性引用文件 (2)3. 编制依据 (2)4. 非绝缘锚段关节检修指导书 (2)4.1. 准备工作 (2)4.2. 检修技术标准 (3)4.3. 检修作业流程 (5)4.4. 检修过程中关键问题的处理方法 (6)4.5. 检修过程中安全风险点及卡控措施 (6)1.适用范围本作业指导书适用于供电段管内普速线路非绝缘锚段关节检修、检测和常见问题处理。

2.规范性引用文件下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。

《普速铁路接触网安全工作规则》铁总运〔2017〕25号《普速铁路接触网运行维修规则》铁总运〔2017〕25号《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)3.编制依据根据《铁路接触网安全工作规程》、《铁路接触网管理规则》、《铁路局作业指导书编制规范》的相关要求,结合段具体实际,特编制此作业指导书。

4.非绝缘锚段关节检修指导书4.1.准备工作4.1.1 人员:车梯作业不少于12人、作业车作业不少于8人(不含司机)4.1.2 工具序号工具名称型号单位数量备注1 车梯台 12 大绳滑轮组1:1 套 13 工具包个 14 钢卷尺把 15 水平尺600mm 把 16 力矩扳手套 27 断线钳600 把 18 扭面器85-120 把 29 木手锤(橡胶锤)把 110 测量工具测量仪或测杆套 111 安全工具12 防护工具4.1.3 材料序号材料名称型号单位数量备注1 定位线夹个 12 整体吊弦套 1 或环节吊弦3 定位环套 24 电连接线夹与线径匹配套 15 开口销个适量各种型号6 弹簧销个适量各种型号7 销钉个适量各种型号8 垫圈个若干各种型号9 螺栓套若干各种型号10 绑扎线φ1.6 米若干11 不锈钢铁线φ3.5 米若干12 钙基脂润滑油袋 14.1.4 资料:接触网平面布置图、安装图。

软横跨检修作业指导书1 检修准备1.1 主要工机具1.2 主要材料设备2 检修程序2.1 流程图2.2 方法2.2.1 作业准备按规程要求填写工作票并交付工作领导人,工作领导人向作业组全体成员宣读工作票、分工并进行安全预想,检查工具、材料。

2.2.2 完成安全措施做好安全措施,工作领导人确认完成安全措施后,通知各作业组开工。

2.2.3 测量检查①测量下部固定绳距接触线的距离。

A 用接触网激光测量仪或测杆分别测量出下部固定绳、接触线的高度,两者的高差即为下部固定绳距接触线的距离,该距离不得小于250mm。

B 停电作业时直接用钢卷尺进行测量两线高差。

②测量横向承力索距上部固定绳的最短距离。

A 用接触网激光测量仪分别测量出上部固定绳、横向承力索最低点的高度,两者的高差即为横向承力索距上部固定绳的距离,该距离不得小于400mm。

B 停电作业时直接用钢卷尺进行测量两线高差。

③检查横向承力索、上、下部固定绳状态。

A横向承力索、上、下部固定绳本体有无损伤、散股、断股现象。

B 检查横向承力索、上、下部固定绳受力状态。

C 检查横向承力索、上、下部固定绳有无补强、接头。

④检查吊线状态。

A 检查吊线锈蚀、烧伤情况。

B 检查吊线受力情况。

C最短直吊线处的长度是否符合规定。

⑤检查弹簧补偿器拉力状态。

A 检查弹簧补偿器拉力是否超标。

B检查弹簧补偿器本体有无损坏。

⑥检查绝缘子状态A 检查绝缘子有无烧伤。

B 检查绝缘子有无破损。

C 其它检修项目见绝缘子检修工艺。

⑦检查定位立柱状态检查定位立柱有无松动、损坏、偏斜现象。

⑧各部螺栓的紧固力矩。

用力矩扳手对线夹螺栓进行复核检查。

2.2.4 调整软横跨示意图如下:2.2.4.1横向承力索距上部固定绳的距离不符合要求测量横向承力索距上部固定绳的距离不足400mm ,调整方法如下:A 在横向承力索上的绝缘子处楔形线夹两侧打上紧线器,通过手扳葫芦钢丝绳与两紧线器相连后紧线,将绝缘子卸载后,调整横承在楔形线夹内的回头长度,保证横向承力索的弛度及受力状态,并确保最短吊线长度。

接触网锚段关节检修作业标准一、适用范围本标准规定了接触网锚段关节的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法、注意事项、附件等内容。

适用于朔黄铁路原平分公司接触网锚段关节的检修。

二、编制依据《接触网安全工作规程》和《接触网运行检修规程》铁运[2007]69号文、铁道部经济规划研究院铁路工程施工技术指南TZ10208-2008、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。

三、准备工作1.安全防护:计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,执行朔黄铁路《接触网停电作业标准》;“V”型天窗作业时注意与相邻带电线路距离,并做好行车防护防护。

2.人员组织:操作人员2人。

作业监护、行车防护、接挂地线、地面辅助人员由工作领导人在单次作业中进行安排。

3.工器具:接触网测量工具、水平尺、力矩扳手、接触线正面器、手扳葫芦、钢丝套子、紧线器、滑轮组、橡胶锤(或木锤)、温度计、安全工具、防护用具等。

(根据检修项目需要携带相应工、机具)。

4.材料:可调式整体吊弦(环节吊弦)、吊弦线夹、定位线夹、定位环、支持器、锚支定位卡子、夹环、、Φ4.0 镀锌铁线、φ1.6绑线、黄油等。

(根据检修需要携带相应材料)。

5.资料:接触网平面布置图、锚段关节安装图。

四、质量标准1.电分段锚段关节的技术状态符合下列要求(1)转换柱处两悬挂的垂直距离、水平距离:标准值同设计值。

安全值:设计值+50mm。

限界值同安全值。

(2)中心柱处两悬挂的垂直距离、水平距离:垂直距离的标准值:等高(设计值);安全值:20mm(设计值+50mm);限界值:20mm(设计值+50mm)。

注:括号外为接触线的值, 括号内为承力索的值。

水平距离:同转换柱。

(3)中心柱处接触线等高点接触线高度不应低于相邻吊弦点,允许高于相邻吊弦点 0~10mm。

(4)转换柱非支分段绝缘子下裙边距工支接触线不少于300mm。

转换柱处当非支接触线位于工作支定位管上面时,其间隙应不小于 50mm。

分段绝缘器检修作业指导书1、目的:本标准规定了客运专线接触网分段绝缘器的检调、更换作业程序及技术标准。

2、适用范围:本标准适用于客运专线SICAT8WL-5545/8轻型分段绝缘器维修保养以及更换作业。

3、所需人员、机具、材料:3.1 所需人员3.2 主要工机具3.3 主要材料设备4、作业流程、项目及方法:4.1流程图4.2方法4.2.1 作业准备按规程要求填写工作票并交付工作领导人,工作领导人向作业组全体成员宣读工作票、分工并进行安全预想,检查工具、材料。

4.2.2 完成安全措施做好安全措施,工作领导人确认完成安全措施后,通知各作业组开工。

4.2.3检查测量①主框架结构检查主框架结构是否平稳,有无塌腰和剐弓现象。

②主绝缘滑道检查主绝缘及绝缘子支装座有无裂纹、烧伤、破损和老化,并清扫绝缘部件。

检查两绝缘滑板的工作面与轨面是否平行,导流板与主绝缘衔接处过渡是否平滑,须用600mm长的水平尺模拟受电弓滑过绝缘器工作面进行检查,若有缺陷,则视情况处理。

③导流滑道导流板的下部球状部分磨损高度。

检查铜导流滑道消弧角变形,损坏,测量消弧角间距,检查消弧角是否有放电痕迹。

④绝缘滑道底面分段绝缘器的绝缘滑道底面是否形成一条炭化通道。

⑤承力索分段绝缘子检查分段绝缘子伞裙有无破损、撕裂、气泡、老化,接缝有无开胶等缺陷,电镀层有无剥落现象等。

⑥工作高度、与轨面是否平行,对线路中心的偏移量A使用接触网多功能检测仪测量分段绝缘器两侧接头线夹处接触线高度(H1、H2),与两侧吊弦测量数据(取平均值H3)比较,查看分段绝缘器顺线路方向是否平行(△H=H1-H2)和相对与两侧吊弦是否存在一定的负弛度(△P=H3-H)。

B使用接触网多功能检测仪测量分段绝缘器长、短滑板工作面与轨面连线的高度(H4、H5),检查垂直线路方向是否平行(△H=H4-H5)。

C使用接触网多功能检测仪测量分段绝缘器两侧接头线夹处接触线对线路中心的偏移量,确定绝缘器中心(顺线路方向)与受电弓中心偏移是否超过标准。

编号:版本号:高速铁路五跨非绝缘锚段关节检修作业指导书编制:××审核:××批准:××××××-××-××发布××××-××-××实施××供电段(章)修订记录高速铁路五跨非绝缘锚段关节检修作业指导书1 适用范围1.1本作业指导书适用于高速铁路接触网五跨非绝缘锚段关节的检测、全面检查保养。

1.2检测周期:36个月;检查保养周期:12个月。

2 编制依据2.1《高速铁路接触网安全工作规则》(铁总运[2014]221号)2.2《高速铁路接触网运行维修规则》(铁总运[2015]362号)2.3《铁路技术管理规程》(铁总科技[2014]172号)2.4《上海铁路局供电处关于公布供电系统班组专业台账样张的通知》(供安设函〔2016〕47号)2.5设计文件和安装图3检测、检查保养项目3.1外观检查3.2参数测量3.3检调与更换4 关键安全风险卡控根据作业现场实际情况落实好触电伤害、高空坠落、物体打击、车辆伤害、作业车运行安全、道路交通安全等风险项点的防控措施,对该设备检修过程中存在的关键安全风险提示如下:4.1 在接触网并行区段作业时,执行V形天窗作业相关安全措施。

4.2 作业人员不宜位于线索受力方向的反侧,并采取防止线索滑脱的措施;在曲线区段进行接触网悬挂的调整工作时,要有防止线索滑脱的后备保护措施。

4.3 曲线超高地段,使用车梯配合作业时,车梯要有防倾倒措施;作业车配合作业时,超高大于120mm地段禁止使用平台检修。

5 作业流程图1 五跨非绝缘锚段关节检修作业流程图6 工具、材料和人员要求表1:人员要求表2:携带工具表3:材料准备7 作业内容及标准7.1 外观检查7.1.1腕臂底座外观检查各零配件应齐全,连接螺栓应无缺失、锈蚀等现象,底座与支柱安装牢固,焊接点应无脱焊、锈蚀现象,双腕臂底座应无扭曲、变形等现象。

五跨非绝缘锚段关节参数首先,五跨非绝缘锚段关节的长度是关节参数的重要指标。

长度决定了梁与墩之间的位移能力和承载能力。

关节的长度应根据桥梁结构的跨度和设计荷载来确定。

一般来说,长度越长,位移能力越大,承载能力也越大。

关节长度的设计还需要考虑材料使用、施工与维护难度等因素。

其次,五跨非绝缘锚段关节的震动吸收参数也是设计中的重要考虑因素。

由于车辆行驶时会产生振动荷载,关节需要能够吸收和缓冲这些振动,以保证桥梁结构的稳定性和舒适性。

常见的震动吸收技术包括液压缓冲、弹性垫片、摆式关节等。

设计中需要根据实际情况选择合适的震动吸收参数。

除了长度和震动吸收参数,五跨非绝缘锚段关节还需要考虑位移限制参数。

位移限制是为了保证桥梁的安全性和稳定性,防止过大的位移导致桥梁结构的破坏。

位移限制可以通过设计关节的刚度和强度来实现,同时需要根据设计荷载和桥梁结构的要求进行合理的限制。

此外,五跨非绝缘锚段关节的维护参数也是需要考虑的重要因素。

关节是桥梁结构的易损部位,承受着各种荷载并处在复杂的环境中,所以关节的维护和保养非常重要。

关节的设计应考虑到易维护性和维护成本,采用可拆卸或更换性能好的材料,以便于维修和更换。

最后,五跨非绝缘锚段关节的施工性参数也需要考虑。

关节处于桥梁的连接部位,施工过程需要考虑与主梁和桥墩的配合,确保关节的安装质量和施工效率。

关节设计应尽量简化结构,减少施工难度,提高施工效率。

综上所述,五跨非绝缘锚段关节的参数设计需要考虑长度、震动吸收、位移限制、维护和施工性等多个因素。

在设计过程中,需要充分考虑桥梁结构的跨度、荷载和环境等要求,选择合适的参数,以确保关节的安全性、稳定性和舒适性。

同时,还需要注重关节的维护和保养工作,延长关节的使用寿命,提高桥梁结构的整体性能。

五跨非绝缘锚段关节检修作业指导书1、目的:本指导书对五跨非绝缘锚段关节的检调工作进行规范,保证安全供电。

2、适用范围:本指导书适用于客运专线五跨非绝缘锚段关节的检调。

3、所需人员、工机具、材料4、检修程序4.1流程图4.2方法4.2.1作业准备按规程要求填写工作票并交付工作领导人,工作领导人向作业组全体成员宣读工作票、分工并进行安全预想,检查工具、材料。

4.2.2 完成安全措施做好安全措施,工作领导人确认完成安全措施后,通知各作业组开工。

4.2.3测量检查①转换柱、中心柱处承力索的垂直、水平间距。

用接触网多功能检测仪,测量转换柱、中心柱非工作支承力索高度H1和工作支承力索高度H2,计算出非工作支承力索抬高量:△H=H1-H2。

用接触网多功能检测仪,测量转换柱、中心柱非工作支承力索拉出值a1和工作支承力索拉出值a2,计算出两支承力索的水平间距:△a=a1-a2。

②转换柱、中心柱处接触线的垂直、水平间距。

用接触网多功能检测仪,测量转换柱、中心柱非工作支接触线高度H1和工作支接触线高度H2,计算出非工作支接触线抬高量:△H=H1-H2。

用接触网多功能检测仪,测量转换柱、中心柱非工作支接触线拉出值a1和工作支接触线拉出值a2,计算出两支接触线的水平间距:△a=a1-a2。

③两中心柱间接触线等高位置、等高值及偏移值。

用接触网多功能检测仪,在两中心柱跨中位置测量两工作支接触线高度H1、H2,计算出两接触线的等高值:△H=H1-H2。

用接触网多功能检测仪,在两中心柱跨中位置测量两工作支接触线拉出值a1、a2,保证两支接触线在最大风偏时跨中偏移值符合标准值。

顺线路方向水平移动接触网多功能检测仪,找出实际等高位置。

④定位器坡度。

1)用水平尺测量定位器坡度:将水平尺放在定位器上方,调平同时用钢卷尺测量出高度差,计算出定位器坡度(mm/m)=两点高度差/水平尺长度。

2)用接触网激光测量仪测量定位器坡度:A在曲线区段时,调平接触网激光测量仪。

B用激光测量仪分别测量出定位器下方两点对轨平面的高度。

C计算出两点高度差。

D在激光测量仪的轨道尺上计算出两点的距离差。

E计算定位器坡度:坡度(mm/m)=两点高度差/两点距离差⑤锚段关节电联结状态。

检查电联结线有无烧伤、断股、散股、截面不符合载流要求;打开电联结线夹,检查线夹内壁是否氧化、接触面是否光洁、有无麻点和烧伤痕迹;预留量能否满足温度变化时承力索、接触线的伸缩要求。

⑥各零部件安装、紧固情况。

各部件有无裂纹、损伤、短缺,螺栓有无脱扣、锈蚀,各部位连接是否正确,两悬挂各部分(包括零部件)之间的距离是否符合标准值,交叉侧的吊弦相磨。

4.2.4调整4.2.4-a 五跨非绝缘锚段关节系统结构图4.2.4-b SICAT HAC系统曲线五跨非绝缘锚段关节支装选择表4.2.4-c SICAT HAC系统直线五跨非绝缘锚段关节支装选择表4.2.4.1转换柱、中心柱处承力索的垂直、水平间距不符合标准①根据测量数据,确定非工作支承力索的调整方向和调整量。

②两支承力索水平间距不符合标准:先确认工作支承力索位置符合标准。

如工作支承力索位置不符合标准时,将手扳葫芦一端固定在工作支腕臂顶端(曲线区段根据线索受力方向固定手扳葫芦),另一端与工作支承力索连接,摇动手扳葫芦将工作支承力索卸载,按调整方向和数据,松开工作支承力索座(拉杆式腕臂可调整调节板),将工作支承力索位置调整到标准位置。

再将手扳葫芦一端固定在非工作支腕臂顶端(曲线区段根据线索受力方向固定手扳葫芦),另一端与非工作支承力索连接,摇动手扳葫芦将非工作支承力索卸载,以工作支承力索为基准,松开非工作支承力索座(拉杆式腕臂可调整调节板),按调整方向和数据,将非工作支承力索调整至符合标准。

③两支承力索垂直间距(高差)不符合标准:先确认工作支承力索高度符合标准。

当工作支承力索高度不符合标准时,将手扳葫芦一端固定在工作支腕臂顶端(曲线区段根据线索受力方向固定手扳葫芦),另一端与工作支承力索连接,摇动手扳葫芦将工作支承力索卸载,按调整方向和数据,松开工作支组合承力索线夹(拉杆式腕臂可调整调节板位置和孔距),将工作支承力索位置调整到标准位置。

再将手扳葫芦一端固定在非工作支腕臂顶端(曲线区段根据线索受力方向固定手扳葫芦),另一端与非工作支承力索连接,摇动手扳葫芦将非工作支承力索卸载,以工作支承力索为基准,松开非组合承力索线夹(拉杆式腕臂可调整调节板),按调整方向和数据,将非工作支承力索调整至符合标准。

④测量各数据符合规定后,按标准紧固各部螺栓,拆除手扳葫芦。

4.2.4.2转换柱、中心柱处接触线的垂直、水平间距不符合标准①根据测量数据,确定调整方向和调整量。

②两支接触线水平间距不符合标准:先确认工作支接触线位置符合标准。

当工作支接触线位置不符合标准时,将手扳葫芦一端固定在工作支定位管顶端(曲线区段或正定位可根据线索受力方向固定手扳葫芦),另一端与工作支接触线连接,摇动手板葫芦将工作支接触线卸载,松开工作支定位支座(或定位环),按调整方向和调整数据,将拉出值调整到标准值。

再将手扳葫芦一端固定在非工作支定位管顶端(曲线区段或正定位根据线索受力方向固定手扳葫芦),另一端与非工作支接触线连接,将非工作支接触线卸载,以工作支接触线为基准,松开非工作支接触线锚支卡子,按调整方向和调整数据,将非工作支接触线调整到标准位置,使两支接触线水平间距调整至符合标准。

③两支接触线间垂直间距(高差)不符合标准:先确认工作支接触线高度符合标准。

当工作支接触线位置不符合标准时,调整或更换工作支定位点两侧吊弦,将工作支接触线高度调整至标准值。

以工作支接触线为基准,按调整数据,调整或更换非工作支定位点两侧第一根吊弦,使高差符合标准;再依次调整或更换其它吊弦。

④测量各数据符合规定后,按标准紧固各部螺栓。

4.2.4.3中心柱间等高位置、等高值、拉出值不符合标准①两支接触线等高位置或等高值不符合标准:根据测量出的跨中两接触线高差数据和实际等高点位置与跨中距离差,确定调整量和调整方向。

适当调整或更换等高点两侧吊弦,使两接触线等高点位于跨中,且两线的弛度均匀,两线平滑升高。

③偏移值不符合标准:先确定中心柱处工作支接触线拉出值符合标准。

如不符合标准,先对一中心柱处工作支接触线的拉出值调整到标准值,将手扳葫芦一端固定在工作支定位管顶端(曲线区段或正定位可根据线索受力方向固定手扳葫芦),另一端与接触线连接,摇动手扳葫芦将接触线卸载,松开定位支座(或定位环),按调整方向和调整数据,将拉出值调整到标准值。

再将手扳葫芦一端固定在非工作支定位管顶端(曲线区段或正定位根据线索受力方向固定手扳葫芦),另一端与接触线连接,摇动手扳葫芦将接触线卸载,以工作支接触线为基准,然后根据调整量,对非工作支接触线的拉出值进行调整,使其符合设计要求。

另一中心柱调整时,方法同上。

4.2.4.4定位器坡度不符合标准用水平尺或接触网多功能检测仪测量定位管坡度,确定调整量,具体方法见定位装置检修作业指导书。

4.2.4.5锚段关节电联结状态按检查项目对电联结进行检查,根据发现缺陷确定补强或更换电联结,具体方法见电联结检修作业指导书。

4.2.4.6各零部件安装、紧固情况①各部件有裂纹、损伤、短缺:更换、补齐。

②各部螺栓紧固有脱扣、锈蚀,各部位连接不正确:按标准力矩进行紧固,按标准安装。

③两悬挂各部分(包括零部件)之间的距离在设计极限温度下符合标准值,否则重新调整。

④关节内工作支与非工作支交叉侧的吊弦相磨时:移动非工作支吊弦位置,保证距离在设计极限温度下应保持50mm以上。

4.2.5复测复测各部位技术参数,符合技术标准。

4.2.6办理收工手续①工作领导人确认各作业组工作结束,人员机具均已撤至安全地带后,通知监护人员撤除地线及其它安全措施。

②工作领导人确认安全措施撤除后,通知要令人员向供电调度申请消除停电作业命令和线路封锁命令。

③工作领导人召开收工会,办理收工手续。

4.2.7填写检修记录按照当天检修情况填写检修记录。

5、技术标准5.1机械分段锚段关节的技术状态应符合下列要求:5.1.1两悬挂各部分(包括零部件)之间的距离在设计极限温度下应保持50mm以上。

悬挂点承力索距轨面的高度应符合设计要求,允许偏差为+20-0mm。

5.1.2转换柱处两接触线的水平距离标准值:设计值。

安全值:50-250mm。

限界值:50-300mm。

5.1.3转换柱处两接触线的垂直距离标准值:设计值。

安全值:设计值±30mm。

限界值:同安全值。

5.1.4中心柱处两接触线水平距离为设计值,误差不超过30mm;两接触线距轨面等高,误差不大于20mm。

5.1.5转换柱处当非工作支接触线位于工作支定位管上面时,其间隙不应小于50mm。

非支抬高0~150mm范围内非支接触线不允许有硬弯和毛刺。

5.1.6两接触线垂直面交叉处应位于两内转换柱中间位置,允许偏差为±50mm,两内转换柱中间四根吊弦处应等高,且比定位点抬高40mm,允许偏差为0-5mm。

5.2靠近交叉点转换柱接触线(非工作支)应抬高150mm,允许偏差为±10mm,远离交叉点转换柱接触线非工作支应抬高400mm,允许偏差为±10mm。

5.3定位器、定位管应无弯曲、永久性变形和严重锈蚀。

5.4腕臂顺线路偏移值应符合设计要求,允许偏差为20mm。

定位器、定位管在平均温度时垂直于线路中心线,温度变化时沿接触线纵向偏移与接触线在该点的伸缩量保持一致,与腕臂是否在同一铅垂面内。

悬挂点承力索与接触线应在同一垂直面上,允许偏差为20mm5.5转换柱处当非工作支接触线位于工作支定位管上面时,其间隙不应小于50mm。

5.6定位器处于受拉状态,定位点处接触线工作面平行于轨面,定位点处接触线能否上下、左右自由移动。

6、注意事项6.1作业车移动或作业平台升降、转向时,严禁人员上、下作业平台;禁止从未封锁线路侧上、下作业车。

6.2作业人员在作业平台防护栅外作业时,必须将安全带系在牢固可靠部位。

6.3作业平台上的作业人员在车辆移动中应注意防止接触网设备伤人。

6.4冰、雪、霜、雨等天气条件下,应有防滑措施。

6.5当结构高度较大,台上作业人员够不着作业时,作业人员可站在特制的作业凳上进行操作。