中国经济史第一章 导论

- 格式:ppt

- 大小:917.00 KB

- 文档页数:30

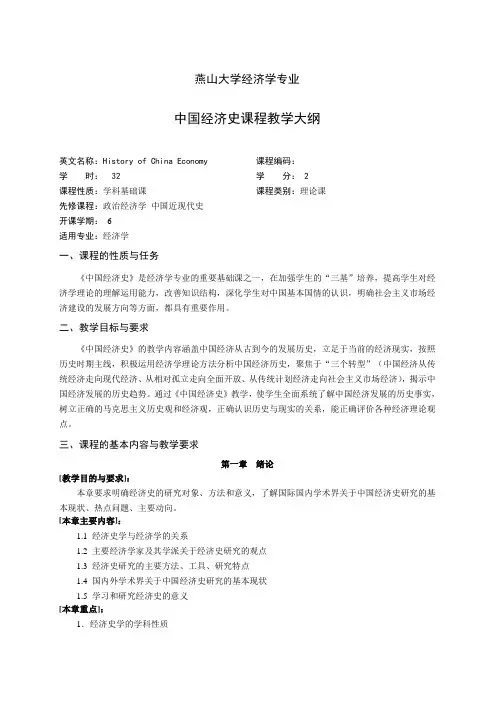

燕山大学经济学专业中国经济史课程教学大纲英文名称:History of China Economy 课程编码:学时:32 学分: 2课程性质:学科基础课课程类别:理论课先修课程:政治经济学中国近现代史开课学期:6适用专业:经济学一、课程的性质与任务《中国经济史》是经济学专业的重要基础课之一,在加强学生的“三基”培养,提高学生对经济学理论的理解运用能力,改善知识结构,深化学生对中国基本国情的认识,明确社会主义市场经济建设的发展方向等方面,都具有重要作用。

二、教学目标与要求《中国经济史》的教学内容涵盖中国经济从古到今的发展历史,立足于当前的经济现实,按照历史时期主线,积极运用经济学理论方法分析中国经济历史,聚焦于“三个转型”(中国经济从传统经济走向现代经济、从相对孤立走向全面开放、从传统计划经济走向社会主义市场经济),揭示中国经济发展的历史趋势。

通过《中国经济史》教学,使学生全面系统了解中国经济发展的历史事实,树立正确的马克思主义历史观和经济观,正确认识历史与现实的关系,能正确评价各种经济理论观点。

三、课程的基本内容与教学要求第一章绪论[教学目的与要求]:本章要求明确经济史的研究对象、方法和意义,了解国际国内学术界关于中国经济史研究的基本现状、热点问题、主要动向。

[本章主要内容]:1.1 经济史学与经济学的关系1.2 主要经济学家及其学派关于经济史研究的观点1.3 经济史研究的主要方法、工具、研究特点1.4 国内外学术界关于中国经济史研究的基本现状1.5 学习和研究经济史的意义[本章重点]:1.经济史学的学科性质中国经济史课程教学大纲2.学习和研究经济史的意义[本章难点]:1.经济史学的学科性质和教学意义2.经济史研究的方法和工具特征第二章先秦与秦汉经济[教学目的与要求]:本章的教学目的是使学生了解国家经济的形成和发展基础,熟悉中国先秦经济的经济体制和历史环境。

要求学生记忆重要经济史人物和重要事件。

第一章古代社会的资源、环境与生产方式一、试述中国古代资源禀赋与社会生产方式之间的关系。

资源禀赋包括土地资源和矿产资源两部分。

【土地资源的特点】优势:我国土壤特征各异,植物品种繁多。

能为农业生产提供种类丰富产品。

劣势:(导致传统农业规模小、脆弱)(1)可利用的土地面积小,耕地和人口矛盾突出。

(2)土壤种类繁多,但有良好蓄水性和可耕性的土地较少。

(3)气候条件差,自然灾害频发。

【矿产资源的特点】我国国土广,矿产资源的总量大、种类多。

但是我国矿产资源也存在两个缺陷:一是富矿少,贫矿多。

二是单一矿少、矿产资源分布不均衡,开发利用不充分,“风水说”观念对矿产资源开采也产生了不良影响。

在古代社会,以耕织结构为基础的小农经济一直居于传统经济生产方式的主导地位。

随着生产力的进步和社会的发展,这种生产方式被延续下来、不断强化,成为中国古代社会超稳定结构的基础。

三、试述影响我国古代小农经济形成的主要因素。

1、小农家庭的规模及贫困状况汉后,小农经济普遍是贫困的五口之家,产品除消费交换外所剩无多,不足应付家庭正常支出外的需求。

2、农业“低投入——产出”的形成为了维持生存,小农在生活和农业生产投入上都尽量减少开支。

3、农业的高剥削率历史上赋税绝对值连增,赋税在多数时期一直维持在30%以上的高水平。

4、农桑之外的小农生活依赖中国古代小农生存状况窘迫,不得不依赖于种桑、饲养畜禽、果菜水果等副业。

第二章中国传统社会的农业经济二、分析中国传统农业向现代化农业转变缓慢的原因。

原因主要有两方面:【土地所有制结构】(1)地主土地所有制是最主要的土地所有制形式,也是发展最充分、最典型的土地所有制形式。

(2)国家土地所有制在中国传统社会中始终没有占据主导地位。

国家土地所有制主要包括:大量未开垦的土地,诸如山林川泽沙漠荒地等。

国家直接控制的可耕土地呈逐渐减少的趋势。

(3)自耕农土地所有制是中国传统社会最大量、普遍存在的土地所有制形式。

规模小:由于它是把所有权和经营权牢固的结合在一起,因而占有土地的数量受自身经营能力的制约,在资金等物质生产条件都较恶劣的环境中只能寻求在数量有限的小块土地上不断地投入劳动力,强化精耕细作的程度。