专题三_常见三大类地理图像图表的判读

- 格式:ppt

- 大小:2.91 MB

- 文档页数:52

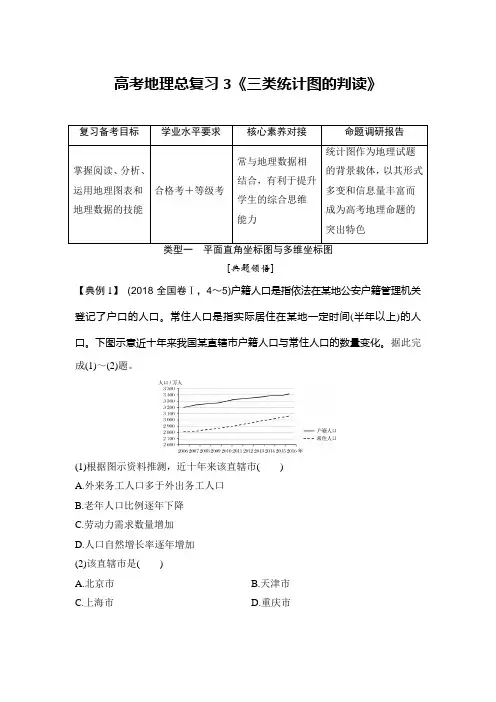

高考地理总复习3《三类统计图的判读》复习备考目标学业水平要求核心素养对接命题调研报告掌握阅读、分析、运用地理图表和地理数据的技能合格考+等级考常与地理数据相结合,有利于提升学生的综合思维能力统计图作为地理试题的背景载体,以其形式多变和信息量丰富而成为高考地理命题的突出特色[典题领悟]【典例1】(2018·全国卷Ⅰ,4~5)户籍人口是指依法在某地公安户籍管理机关登记了户口的人口。

常住人口是指实际居住在某地一定时间(半年以上)的人口。

下图示意近十年来我国某直辖市户籍人口与常住人口的数量变化。

据此完成(1)~(2)题。

(1)根据图示资料推测,近十年来该直辖市()A.外来务工人口多于外出务工人口B.老年人口比例逐年下降C.劳动力需求数量增加D.人口自然增长率逐年增加(2)该直辖市是()A.北京市B.天津市C.上海市D.重庆市解析第(1)题,根据材料可知,户籍人口指依法在某地公安户籍管理机关登记了户口的人口,常住人口指实际居住在某地一定时间(半年以上)的人口。

图中显示户籍人口多于常住人口,说明当地有一部分户籍人口外出打工,且外来务工人口少于外出务工人口,A错误;图中显示户籍人口和常住人口数量差额缩小,常住人口增长快于户籍人口,说明务工人员净流出量减少,由此推知当地劳动力需求量增加,C正确;根据图示信息,不能判断当地老年人口比例变化及人口自然增长率的变化情况,B、D错误。

故选C。

第(2)题,图中显示户籍人口多于常住人口,说明当地有一部分户籍人口外出打工,北京、天津、上海位于我国东部沿海经济发达地区,是人口迁入地区,重庆位于我国西部地区,是人口迁出地区,D正确。

故选D。

答案(1)C(2)D综合思维根据图文资料分析人口迁移的特点,并从人口迁移的类型和社会经济、自然环境等要素的比较中判断人口迁移的主要原因区域认知结合具体区域,分析人口迁出区和迁入区的社会经济发展水平和自然环境特点的差异人地协调观关注环境承载力及影响环境人口容量的要素,关注区域可持续发展对人口发展的基本要求【典例2】读淮河流域连续一周的天气情况统计图,回答(1)~(2)题。

初中地理知识点:地形图判读

海拔:

地面某个点高出海平面的垂直距离,叫做海拔。

海拔也称为绝对高度。

相对高度:

地面上某一点高出另一点的垂直距离称为相对高度。

等高线:

把各个地点的海拔标注在地图上,再把海拔相同的点连成线,称为等高线。

等深线:

在地图上,把海洋中深度相同的线连接起来,叫做等深线。

等高线地形图的特征:

1.同线等高,同图等距;

2.等高线为闭合的平滑曲线;

3.等高线的疏密决定坡度大小;

4.等高线一般不相交不重叠。

地形图的分类:

常见的地形图有三种,等高线地形图、等深线地形图、地形剖面图,能最直观反映地表起伏的是地形剖面图,在分层设色地形图上,通常用蓝色表示海洋,用绿色表示平原,地形的基本类型有五种,分别是高原、平原、山地、盆地、丘陵。

地形图的识读:

1.判断地势高低:同一等高线上各点的海拔相同,等高距在同一等高线地图上是相等的。

地面越高,数值越大;反之,数值越小,地势越低。

2.判断坡度的陡缓:同一等高线的地形图上,等高线越密,坡度越陡,海底等深线越密,坡度越陡。

地形图图例:

地形剖面图的制作:

在等高线地图上,沿着某一方向画一条直线,然后将该直线的交点一一投射到间隔高度相同的平行线上,得到不同点,把着这些点用平滑的曲线连接,构成地形剖面图。

中考地理考点03 地图三要素及地形图的判读1.地图的三要素地图的三个基本要素:比例尺、方向、图例。

1.比例尺(1)定义:比例尺又叫缩尺,表示图上距离比实地距离缩小的程度。

(2)公式:比例尺=图上距离/实地距离。

(3)表示方法:a.线段式:在地图上面一条线段,并注明1厘米代表实地距离多少千米。

b.数字式:用数字的比例式或分数式表示比例尺的大小。

如:1:100或1/100,表示图上1厘米代表实地距离100厘米,即1米。

c.文字式:在地图上用文字直接写m地图上1厘米代表实地距离多少千米。

如:图上1厘米相当于实地距离50千米。

2.地图的方向(1)方向的种类:从方向的种类来看,地图上主要有东、西、南、北四个基本方向,还有东北、西北、东南、西南四个特殊方向。

(2)方向的表示方法:a.一般定向法:在既无指向标也没有经纬网时,一般遵循“上北下南,左西有东”的原则。

b.指向标定向法:指向标所指的方向一般是北方,根据北方分别确定其他方向。

c.经纬网定向法:经线指示南北方向,纬线指示东西方向。

3.地图的图例和注记(1)图例:图例是地图的语言,包括各种符号和它们的文字说明、地理名称和数字。

常用的图例符号有统一的规定。

(2)注记:在地图上,用来说明山脉、河流、国家、城市等名称的文字,以及表示山高、水深的文字,叫做注记。

(3)图例和注记的作用:图例和注记可以帮助我们区别不同的地理事物,了解它们的特征。

二、地形图的判读1.海拔和相对高度(1)海拔:地面某个地点高出海平面的垂直距离。

(2)相对高度:某个地点高出另一个地点的垂直距离。

2.等高线与等深线(1)等高线①等高线:在地图上,把各个地点的海拔标注在地图上,再把海拔高度相同的各点连接成线,就是等高线。

等高线上一般都标m高度,单位是米。

②等高线的特点a.同一等高线上高度相等。

b.相邻两条等高线之间高差相等。

c.坡陡的地方,等高线密集;坡缓的地方,等高线稀疏。

(2)等深线:在地图上,把海洋中深度相同的各点连接成线,叫做等深线。

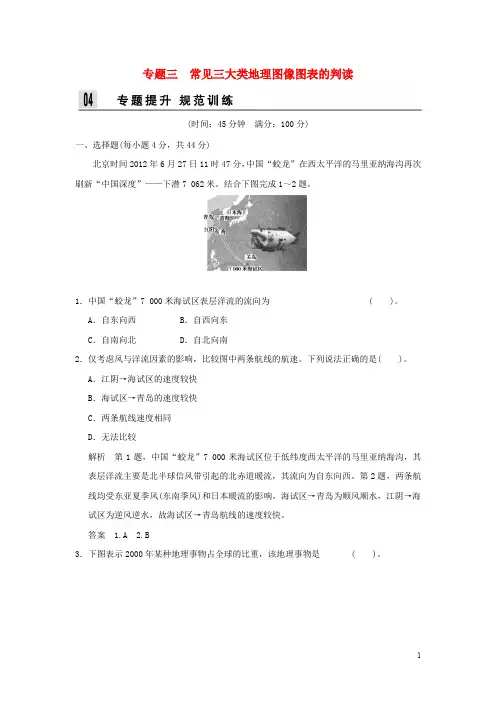

专题三常见三大类地理图像图表的判读(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(每小题4分,共44分)北京时间2012年6月27日11时47分,中国“蛟龙”在西太平洋的马里亚纳海沟再次刷新“中国深度”——下潜7 062米。

结合下图完成1~2题。

1.中国“蛟龙”7 000米海试区表层洋流的流向为 ( )。

A.自东向西B.自西向东C.自南向北D.自北向南2.仅考虑风与洋流因素的影响,比较图中两条航线的航速。

下列说法正确的是( )。

A.江阴→海试区的速度较快B.海试区→青岛的速度较快C.两条航线速度相同D.无法比较解析第1题,中国“蛟龙”7 000米海试区位于低纬度西太平洋的马里亚纳海沟,其表层洋流主要是北半球信风带引起的北赤道暖流,其流向为自东向西。

第2题,两条航线均受东亚夏季风(东南季风)和日本暖流的影响,海试区→青岛为顺风顺水,江阴→海试区为逆风逆水,故海试区→青岛航线的速度较快。

答案 1.A 2.B3.下图表示2000年某种地理事物占全球的比重,该地理事物是 ( )。

A.耕地B.人口C.森林D.水能解析读图可知,中国该地理事物占全球的21%。

根据所学知识可知,该地理事物表示人口。

答案 B读地球上大陆和海洋各纬度带的水平衡(降水量减去蒸发量)图,回答4~5题。

4.影响全球水平衡的根本因素是 ( )。

A.太阳辐射B.大气环流C.洋流D.下垫面5.下列说法与图示相符的是 ( )。

A.中纬度地区,大陆上降水量小于蒸发量B.低纬度地区,海洋上降水量小于蒸发量C.南纬55°附近,降水量出现峰值D.南、北极地区,降水量小于蒸发量解析第4题,全球的水平衡受降水量和蒸发量制约,而影响降水量与蒸发量的根本因素是太阳辐射。

第5题,从图中可以看出,中纬度地区大陆上的水平衡为正值,即降水量大于蒸发量;低纬度地区海洋上的水平衡为负值,即降水量小于蒸发量;从图中只能判断出南纬55°附近降水量与蒸发量之差达到峰值,并不能说明降水量也出现峰值;南、北极地区,水平衡都为正值,即降水量大于蒸发量。

地理图片常见类型及判读分析一、地理平面图平面图是用来表现地理事物的空间联系,空间结构及分布规律的最主要方式。

如反映我国的地形、河流、气候类型、农作物、纺织工业城市、铁路干线等各种地理要求素的专题地图,或反映某地区各种自然地理和人文地理因素综合影响地理环境的综合图。

利用平面图可以表现或分析自然地理要素之间的联系,即地理位置、地形、气候、河流、植被和土壤之间相互联系,如我国西北沙漠环境的形成与其特殊的地理位置、地形闭塞等条件密切相关。

也可以表现人文地理要求之间的关系,如我国棉纺织工业基地的形成与棉花产区有着密切的联系。

更可以反映自然条件与生产活动之间的联系,如我国甘蔗制糖业与高温多雨气候之间的联系。

地图有助于说明某种地理事物的空间结构如分布规律,如表现我国内河运输与沿海港口的水运图,或表现世界粮食,能源,铁矿等大宗物质的运输路线图。

用平面图无疑也是考查学生对空间概念、空间联系、空间规律等理解分析能力的重要方式之一。

解题时一般要注意:①填注地名时位置要到位准确,必要时用箭头指向;绘线时要注意起点、终点及走向的准确度,圈画范围时要尽可能采用闭合的曲线。

②要注意图示区域比较典型的地理问题及原因,展开联想和综合归纳。

例1 读黄河流域图,完成下列要求:(1)在图上勾绘出黄河上游两个主要农业用水区域,用字母A、B分别注明。

并指出,A是平原;B是平原。

(2)黄河上游干流沿岸工业、生活用水量大的城市有、、等。

(3)简答:近20年,黄河下游面临的主要问题及针对这些问题应该采取的治理措施。

[解析]本题主要是针对黄河流域用水紧张的现实来设计提问,现实性与地理性有机结合,第一问并不难,但不少考生不善于画图(闭合曲线)和标图(紧靠图示区域)而失分者极多。

如图所示。

第二问需展开联想、耗水量多,一般是指大的工业城市,但限定了“黄河上游”,那么主要是兰州、银川、石嘴山、包头、白银等。

黄河下游面临的主要是三个问题,一是河床由于泥沙不断淤积进一步升高,汛期水患严重。

高中地理图像的类型及判读方法一、等值线图1.等压线图(气旋与反气旋图)2.等温线分布图3.世界年降水量分布图4.世界年太阳总辐射量图5.世界年日照时数分布图等压线图的判断方法:第一,判别高压中心和低压中心。

第二,判断风向及风力大小。

等压线愈密集,风力愈大;反之,风力愈小。

风是由高压吹向低压的,在地转偏向力影响下,北半球向右偏,南半球向左偏;北半球气旋内近地面气流按逆时针方向旋转,向低压中心辐合上升;反气旋内近地面气流按顺时针方向旋转,由高压中心向外辐射。

南半球则相反。

第三,判断天气变化状况。

天气变化。

气流的运动带来了天气的变化。

气旋中心气流上升,水汽遇冷凝结,形成阴雨天气,反气旋中心气流下沉,水汽蒸发,形成晴好天气。

等温线图的判读方法:第一,气温最高月与最低月的分布状况及变化,特别要注意一些重要的等温线,如最高月20℃等温线、最低月0℃等温线等,因为这些等温线是划分不同气温带的重要指标之一,如我国划分亚热带与暖温带就以最低月0℃等温线作为依据。

第二,等温线的疏密与温差。

一般情况下,无论什么时空,等温线密集,温差较大,反之,温差较小。

从世界和我国气温分布图上分析,可得出:①冬季等温线密,夏季等温线稀。

因为冬季各地温差较夏季大。

②温带等温线密,热带地区等温线稀。

因为温带地区的气温差异大于终年高温的热带地区。

③陆地等温线密,海面等温线稀。

因为陆地表面形态复杂,所以温差大于海面。

第三,等温线走向与纬线、海岸方向和地形的关系。

①等温线与纬线平行,东西延伸。

在世界气温分布图上,等温线分布的基本趋势即东西方向延伸,这是由于太阳辐射能量因纬度而不同,都是从低纬向两极递减的结果。

②等温线大体与海岸平行。

在北半球中纬度的大陆东西两岸比较明显。

因为海洋对气温起着调节作用,大陆沿岸受海洋影响大,导致沿海岸等温线形成与海岸方向大体上平行的趋势。

第四,等温线的弯曲。

等温线的弯曲与海陆分布、洋流、地形等诸多因素相关。

①同纬度大陆最低月等温线向低纬凸出,海洋向高纬凸出,最高月相反。

地理学科几种图表的判读方法作者:王丽云 王传武来源:《中学政史地·高中文综》2009年第04期地理图表是地理高考命题中最重要的部分,是考查考生观察、判断、分析等综合能力的理想工具。

针对不同类型的图表,同学们应采取不同的方法和技巧进行判断和解析。

一、经纬网图1.图形特点:由抽象的经纬线构成,在不同的视角下,经纬线有不同的表现。

.识读要点:2通过审题,确定是何种视图(北极俯视、南极俯视、赤道俯视以及其他角度俯视)。

(1)(2)确定视图类型后,识别经纬线。

通过题干所给的条件,计算或推算出图中经纬线的数值。

(3)根据所掌握的知识,回答所提的各种问题,有些情况需要对图像进行变换,如转换为 (4)同时刻的北极俯视图,以便于回答问题。

.例图判读:3读右下图,A、B位于同一纬线上,PA、PB是晨昏线的一部分,A点时间为19时20分。

完成(1)一(3)题。

此刻,太阳直射点的坐标可能为(1)().20°,145°WA.20°N.35°EB.20°S,35°E D.20°S.145°WC对这一天图中各点昼夜状况表述不正确的是((2))A.A、B点昼长相等.Q点昼夜可能相等B.P点出现极昼CD.Q点一定出现极夜这一天,下列现象不可信的是(3).非洲好望角阴雨连绵AB.北冰洋考察活动繁忙.北印度洋上的洋流呈顺时针流动C.潘帕斯草原一片嫩绿D判读方法:原图为日照图的局部,需先进行图像转换,即把试题所给图像还原到更为完整、更容易理解的日照图(如右图所示),再根据所学知识进行分析和判断。

如第(2)题通过对右图的分析可知,Q点有可能位于赤道上,也有可能位于南半球高纬度地区,出现极夜现象,但并不是一定会出现极夜现象。

参考答案:(1)B(2)D(3)D二、区域地理图及假想区域地理图.图形特点:由中国或世界全部范围或局部区域构成,当取局部区域时,如果仅抽象出 1其中的某一特征值的分布图(如等高线、等降水线等),则要求对区域轮廓及经纬位置有较深刻的认识。

专题三 地理统计图表的判读方法与技巧重点难点剖析一、统计图的类型统计图包括面积图、饼状图、柱状图、折线图、曲线图、累计百分比图等. 1. 面积图:适用于表示某地理事物的部分构成。

以全部面积表示地理事物的整体,各个部 分面积占总面积的比例表示该部分占地理 事物整体的比例。

这种图表示两方面的内 容,一是表示地理事物由哪几部分组成; 二是表示各部分的相对比例关系。

有圆形 和方形两种,圆形图又叫扇形图.如右图: 2. 饼状图:是在面积图基础上的三维图表,它除了反映 面积图的两方面内容外,还可以反映某一地理事 物的量,从而可以从数量变化和比例关系变化方 面来反映事物的发展变化状况。

如右图: 3. 柱状图(直线图):适用于表示相对独立的地理事物的静态对比,事物,纵坐标表示数量。

这种图把事物数量上的差异转化为柱(线)的长短高低,直观形象地反映出地理事物数量上的差异。

如各大洲降水量、蒸发量和径流量的对比图。

4. 折线图和曲线图:一般是横轴表示时间或位置,纵轴表示数量,适用于表示某地理事物数量随时间的动态变化,或随空间位置的数量变化,在坐标系中根据资料描绘出若干个点,相邻的两点连以直线(平滑曲线).这种图能表示地理事物数量变化的总趋势,又能表示各时段、各地区的数量的变化特征。

如人口增长、气温曲线图. 5. 累计百分比图:横坐标表示时间,纵坐标表示由若干部分组成的某地理事物的整体,这样可以看出各部分所占比例互为消长的动态变化.如能源构成图: 思考:读右图回答:(1)我国能源消费存在的问题: ①人均能源消费量少。

②能源利用效率低,单位产值能耗高。

(原因: 管理不善,浪费严重)③煤炭比重太大,容易污染环境,对环境 污染少的天然气、水电、核电比重太小。

(2)1950~1980年我国石油、煤铁的消费构 成的一圆滑的曲线,说明我国煤炭、石油的消 费构成有何变化?变化的原因是什么? ①煤炭比重下降,石油比重上升②原因:60年代,我国开发了石油油田(大 庆、胜利、华北),石油开采量大增(3)1980年~1990年,为什么煤比重上升,石油下降? 石油是一种重要的化工原料,化工价值高于燃料价值 (4)根据上图预测我国能源消费构成的趋势。

常见三大类基本地理图像图表的判读【备考指南】近年的高考试题中,基本类型的图像日趋复杂,图中隐含的信息量越来越大,对判读能力的要求越来越高。

而各类变式图表的出现(如统计图表的表现形式不断变化),更增大了图像的识读难度。

因此要注意培养以下能力:①认识数据与图形之间的关系的能力;②根据图表和数据解释说明有关概念的能力;③根据有关数据信息解释相关问题的能力。

复习中应关注图形的多角度转换,重视判读方法的运用和归纳,达到“以不变应万变”的目的。

考向前瞻(1)以各种地理事物或地理要素的分布图以及地理事物景观图为载体呈现信息,考查其分布规律及其与其他地理事物或要素的关系。

(2)以不同形式的地理原理图为载体,考查不同地理要素之间的内在联系,以及分析、推理、判断、归纳的能力。

(3)以不同形式的统计图表呈现信息,考查与之相关的知识点及读图能力。

(4)以新颖图形、文字材料等呈现信息,考查图文、图图转换能力,或无图考图。

精要例析热点突破一、地理分布图地理分布图在图像中所占比例大,类型复杂多样,主要有政治区域分布图(如世界政区图、中国政区图等)、自然要素分布图(如气候类型分布图、地形分布图、气温分布图、水系分布图、各种自然资源分布图等)、社会经济要素分布图(如铁路分布图、人口分布图、农业地域类型分布图、工业基地分布图、中国虫神庙分布图等)、区域综合分布图(如北方地区矿产、城市和铁路分布图等)。

近几年的高考试题中,分布图的出现频率虽较少,但多与其他图形配合或以文考图的形式出现,复习过程中不可忽略。

1.分布图的类型按照地理事物在图形中分布的范围和形状,将分布图分为以下三种类型。

(1)点状地理分布图:点状地理分布图表示的地理事物是标定在图上离散的点。

①表示分布地点:如我国水电站的分布(只表示其空间位置)。

②表示类别:用不同图例区分,如我国有色金属矿的分布。

③表示数量:用定位符号的大小来区分(或同时在符号旁边注明绝对数量)。

(2)线状地理分布图:线状地理分布图常用线状符号来表示交通线、河流、洋流、等值线等。