推拿手法(新教材推拿学)

- 格式:ppt

- 大小:275.50 KB

- 文档页数:20

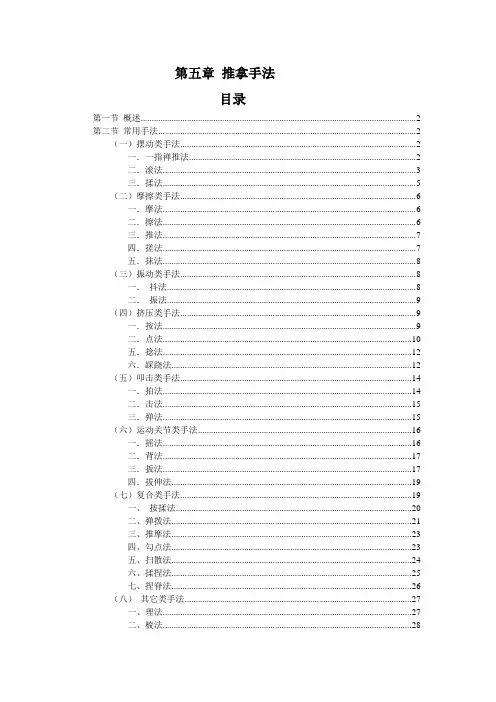

第五章推拿手法目录第一节概述 (2)第二节常用手法 (2)(一)摆动类手法 (2)一.一指禅推法 (2)二.滚法 (3)三.揉法 (5)(二)摩擦类手法 (6)一.摩法 (6)二.擦法 (6)三.推法 (7)四.搓法 (7)五.抹法 (8)(三)振动类手法 (8)一.抖法 (8)二.振法 (9)(四)挤压类手法 (9)一.按法 (9)二.点法 (10)五.捻法 (12)六.踩跷法 (12)(五)叩击类手法 (14)一.拍法 (14)二.击法 (15)三.弹法 (15)(六)运动关节类手法 (16)一.摇法 (16)二.背法 (17)三.扳法 (17)四.拔伸法 (19)(七)复合类手法 (19)一、按揉法 (20)二、弹拨法 (21)三、推摩法 (23)四、勾点法 (23)五、扫散法 (24)六、揉捏法 (25)七、捏脊法 (26)(八)其它类手法 (27)一、理法 (27)二、梳法 (28)三、拂法 (28)四、掩法 (29)五、插法 (29)六、托法 (30)七、搔法 (31)八、扌戾法 (31)(九)推拿手法练习 (32)一、沙袋练习 (32)二、人体练习 (32)第一节概述1.推拿手法的定义和基本要求推拿手法(定义):用手或肢体的其他部分,按各种特定的技巧动作,在体表操作的方法。

基本要求:要求持久、有力、均匀、柔和,从而达到深透持久:指手法能够按照要求持续运用一定的时间。

有力:手法要有一定的力量。

力量随病人的体质、病症、部位等情况而言均匀:手法要有节奏性,速度不要时快时慢,力量不要时轻时重。

匀速匀量柔和:手法要轻而不浮,重而不滞,不可暴力及蛮力,变换动作要自然。

渗透:手法力量要深达体内,使机体得气。

2.手法的命名原则和分类命名原则:以手法的动作形态作为手法的命名原则分类:按动作形态来分类,分为六大类:摆动类、摩擦类、振动类、挤压类、叩击类、运动关节类第二节常用手法(一)摆动类手法一.一指禅推法[定义]以拇指指端、罗纹面或偏峰着力于人体的一定部位,以肘为支点,以前臂摆动带动腕部,拇指关节作屈伸动作的一种推拿手法。

推拿主要基础手法基础手法是推拿手法中最常用,最基本的单式手法。

是指能够独立存在的、单一动作的手法,这些手法在临床上可单独应用,也可与其他手法结合运用。

一、滚法1、定义:用第五掌指关节背侧吸附于治疗部位,以腕关节的伸屈动作与前臂的旋转运动相结合,使小鱼际与手背在治疗部位上作持续不断的来回滚动的手法,称为滚法。

2、注意事项(1)起始动作:手指自然弯曲如握空杯状,置于沙袋上。

站姿:前丁后八。

(2)方向:前后左右斜45度,频率:120-160次每分钟。

(3)动作要协调而有节律性。

(4)操作时手法的加力来自:上身前倾所增加的力和伸直肘关节增加手法的压力。

3、相关手法(1)掌指关节滚法:掌指关节背侧吸附于治疗部位。

(2)指间关节滚法:指间关节作为着力点。

(3)前臂滚法(肘滚):前臂尺侧作为吸定点。

(4)这四个手法都要求放松,除吸定点外其余大致相同。

二、揉法1、.定义:以手掌大鱼际或掌根,全掌,手指罗纹面着力,吸定于治疗部位,作轻柔缓和的环旋运动,并带动该处皮下组织一起揉动的手法,称之为揉法。

2、分类、操作(1)大鱼际揉法:沉肩,垂时,腕关节放松,呈微屈或水平状。

大拇指内收,其余四指自然伸直,用大鱼际附着于施术部位上。

以肘关节为支点,腕部作主动运动,频率每分钟120~160次左右。

(2)掌根揉法:肘关节微屈,腕关节放松并略背伸,手指自然弯曲,以掌根附着于施术部位。

以肘关节为支点,前臂作主动运动,带动腕及手掌连同前臂作小刺旋揉动,并带动该处的皮下组织一起运动,频率每分钟120~160次左右,全掌揉法是以整个手掌掌面着力,操作术式与掌根揉法相同。

(3)中指揉法:中指伸直,食指搭于中指远端指间关节背侧,腕关节微屈,罗纹面着力于一定的治疗部位或穴位。

以肘关节为支点,腕部作主动运动,中指罗纹面在施术部位上作轻柔的小幅度的环旋或上下、左右运动,频率每分钟160次左右。

(4)三指揉法:食指,中指,无名指并拢,三指罗纹面着力,拇指揉法是以拇指罗纹面着力于施术部位,余四指置于相应的位置以支撑助力,腕关节微悬。

推拿治疗学第一节软组织损伤的概念软组织损伤主要是指因外力撞击、跌仆闪挫、扭转牵拉、金创挤压、强力负重、过度活动和姿态不正等原因引起的软组织急性损伤和慢性劳损。

所谓软组织,从广义上说,除骨与各腔内脏器组织以外的一切组织,都称为软组织。

而祖国医学对筋的认识,主要的指筋肉、筋腱、筋络等组织,即泛指关节装置、肌肉、肌腱、筋膜及神经血管等组织。

这些组织的损伤,统称为伤筋。

可见中医对筋的认识,与现代医学的软组织概念是有区别的。

中医从整体观念出发,认为筋与骨、与脏腑、经络、气血等是有机相连、密切相关的,故筋伤虽伤于外,则必内损气血经络,动及脏腑,而引起机体全身反应,这在辨证施治中尤应注意。

祖国医学认为,肝肾同源,分主筋骨,故筋骨伤损,必累及肝肾;而肝肾虚弱,筋不得血失养,骨不得髓不充。

骨为干,筋为刚,筋骨相连,诸筋从骨,筋强骨壮,故伤筋能损骨,伤骨必伤筋。

筋皆属于节,筋强则节固,故伤节必损筋,伤筋能累节。

这些认识充分提示了筋与骨、关节、脏腑之间的重要关系。

无论何因所致的急性筋伤,初期局部多气血凝滞或瘀血内阻、气机不利、经络不通,而作肿作痛,受损筋肉、韧带、筋膜可发生筋断、筋歪、筋翻、筋转等改变,重者筋骨俱损,其症严重;若伤后恶血留内或感受外邪,则可血瘀化热,或瘀血泛注、热毒内聚,引起机体发热或炎症感染等症。

后期,多因失治或瘀血阻滞、气血虚弱,伤部易感受风寒湿邪,络道痹阻或筋失所养,可发生粘连变性,出现筋强、筋粗、筋结、筋萎或诸种痹痛等慢性损伤病变。

慢性劳损,局部因慢性积累性损伤,多经络郁滞、经脉不舒,或因肝肾、气血虚弱、复感风寒湿邪,易发生气血不和、瘀阻疼痛或痹痛,伤部多有无菌性炎症、增生肥厚变性等改变。

现对伤筋中的几个重要问题概述如下:一、关节与筋伤发生的关系人体运动主要是指关节运动,其动力来源是肌肉,它受大脑皮层中枢的支配调节。

在临床上,关节损伤是最为常见的筋伤。

祖国医学认为。

筋骨相连,筋属于节,且筋能束骨,筋强骨壮,故伤节必损筋,而伤筋能损骨或不能损骨。

推拿手法学教案教案标题:推拿手法学教案教学目标:1. 了解推拿手法学的基本概念和原理;2. 掌握常用的推拿手法技巧;3. 培养学生的触诊和操作技能;4. 培养学生的团队合作和沟通能力。

教学内容:1. 推拿手法学的基本概念和原理:a. 介绍推拿手法学的定义和作用;b. 解释推拿手法学对身体的影响和效果;c. 介绍推拿手法学的起源和发展历程。

2. 常用的推拿手法技巧:a. 揉捏法:包括双手握拳揉捏、拇指揉捏、掌心揉捏等;b. 推拿法:包括双手推拿、单手推拿、指压推拿等;c. 按摩法:包括拇指按摩、掌心按摩、指腹按摩等;d. 摇摆法:包括手腕摇摆、手臂摇摆、肩关节摇摆等。

3. 触诊和操作技能培养:a. 学习如何正确触诊和辨别身体部位;b. 学习如何运用推拿手法技巧进行操作;c. 学习如何调整手法力度和速度。

4. 团队合作和沟通能力培养:a. 分组练习:学生分组进行推拿手法技巧的实践练习;b. 合作演练:学生两两合作进行推拿手法的实践操作;c. 经验分享:学生分享自己的推拿手法学习心得和体会。

教学步骤:1. 导入:介绍推拿手法学的定义和作用,引发学生对该主题的兴趣。

2. 知识讲解:详细讲解推拿手法学的基本概念、原理和常用技巧。

3. 演示示范:教师进行推拿手法技巧的演示示范,让学生观察和理解。

4. 学生实践:学生分组进行推拿手法技巧的实践练习,教师进行指导和辅助。

5. 合作演练:学生两两合作进行推拿手法的实践操作,互相交流和反馈。

6. 经验分享:学生分享自己的推拿手法学习心得和体会,进行集体讨论。

7. 总结回顾:总结推拿手法学的要点和技巧,激发学生对进一步学习的兴趣。

8. 作业布置:布置相关阅读和实践任务,巩固所学内容。

9. 拓展延伸:介绍推拿手法学的应用领域和发展前景,鼓励学生深入学习。

教学资源:1. 推拿手法学教材和参考书籍;2. 推拿模型或人体模型;3. 视频或多媒体资料。

教学评估:1. 学生实践操作表现的评估;2. 学生对推拿手法学知识的理解和应用能力的评估;3. 学生的团队合作和沟通能力的评估;4. 学生对推拿手法学学习效果的自我评估。

《推拿手法》课件完整版x教案:《推拿手法》一、教学内容1. 教材章节:人体生理学基础2. 详细内容:本节课主要讲解推拿手法的基本概念、手法分类及其应用。

二、教学目标1. 使学生了解推拿手法的基本概念,理解推拿手法的作用及原理。

2. 使学生掌握推拿手法分类,学会运用推拿手法进行疾病的预防和治疗。

3. 培养学生热爱推拿手法,增强自我保健意识。

三、教学难点与重点1. 推拿手法的基本概念及其作用原理。

2. 推拿手法的分类及其应用。

四、教具与学具准备1. 教具:推拿手法演示模型、推拿手法教学视频。

2. 学具:推拿手法实践操作模具、推拿手法学习手册。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示推拿手法治疗疾病的实例,引起学生对推拿手法的兴趣。

2. 知识讲解:讲解推拿手法的基本概念、作用原理及分类。

3. 示范演示:教师进行推拿手法演示,学生跟随操作。

4. 小组讨论:学生分组讨论推拿手法的应用,分享学习心得。

5. 随堂练习:学生分组进行推拿手法实践操作,教师点评指导。

六、板书设计推拿手法1. 基本概念2. 作用原理3. 手法分类4. 应用实例七、作业设计1. 题目:请列举五种推拿手法及其应用。

答案:推拿手法:按法、摩法、揉法、擦法、推法。

应用:缓解肌肉疲劳、促进血液循环、缓解疼痛等。

2. 题目:请简述推拿手法的作用原理。

答案:推拿手法的作用原理是通过手法刺激人体经络和穴位,调整阴阳平衡,促进气血流通,达到预防和治疗疾病的目的。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课学生掌握了推拿手法的基本概念、作用原理及分类,能够在实践中运用推拿手法进行疾病的预防和治疗。

但在课堂讨论中,部分学生对推拿手法的应用范围和效果仍有疑惑,需要在今后的教学中加强案例分析和实践操作。

重点和难点解析一、教学内容1. 教材章节:人体生理学基础2. 详细内容:本节课主要讲解推拿手法的基本概念、手法分类及其应用。

其中,推拿手法的基本概念和手法分类是教学的重点内容。