比较文学-形象学

- 格式:ppt

- 大小:126.00 KB

- 文档页数:19

形象学(比较文学理论概要)形象学形象学(imagologie)研究一国文学中异国形象及其所蕴涵的文化意义。

换句话说,即通过对文学的研究来了解民族与民族之问是怎样互相观察、互相表述的。

形象学中的形象,不仅仅指异国的人物、景物,也可以指作品中关于异国的情感、观念和言辞。

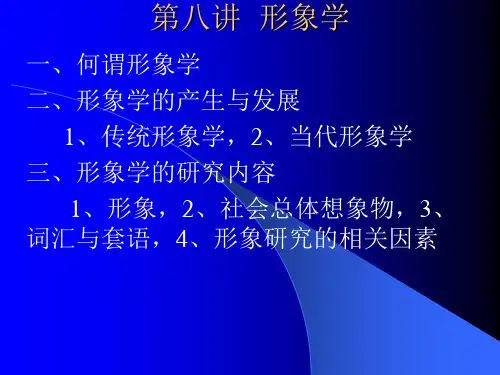

第一节形象学的发展历史形象学孕育于影响研究之中,可视为影响研究的扩展或又一个分支。

实际上传统影响研究中的流传学、渊源学和媒介学已经包含了形象学的因子,如“旅游者”是媒介学的主要研究对象之一,而“旅游者”根据自己亲身的游历体验所书写的游记则为形象学研究文学中的异国形象提供了第一手资料。

形象学与这三大分支既有交叉又有区别,传统的影响研究注重影响和接受的“事实联系”,以考据为中心,意在挖掘文学继承和创新的源流关系,而形象学在注重事实的基础上,把研究目光更多地投向了文学中异国形象及其所体现的文化冲突和对话。

一、形象学在西方对异国形象的描绘在西方古已有之,但作为比较文学分支的形象学,其形成仍是在比较文学的故乡——法国。

早在1896年,当比较文学还在争取成为独立学科时,路易一保尔.贝茨便显示出对文学作品中异国异族形象的兴趣,他指出比较文学的任务之一便是“探索民族和民族是怎样互相观察的:赞赏和指责,接受或抵制,模仿和歪曲,理解或不理解,口陈肝胆或虚与委蛇”。

20世纪初,巴登斯贝格的《法国文学中的英国和英国人》可作为形象学的初步示范。

20世纪四五十年代,让一玛丽·卡雷和基亚将形象研究推向前台,提示人们用新的视角研究异国形象。

在为基亚的《比较文学》所写的序言中,让--玛丽.卡雷主张,研究国际文学关系应将一国文学中的异国形象置于“事实联系”的中心,并把关注“各民族间的、各种游记、想象间的相互诠释”作为比较文学的任务。

1947年,卡雷的专著《法国作家与德国幻象:1800—1940》出版,该书从比较文学的角度探讨法国不同作家、哲学家对德国形象的幻化以及这种幻想由崇拜到幻灭的过程,体现出“形象”所产生的巨大的文化和社会影响力。

(28)比较文学形象学梳理比较文学形象学梳理鲍良兵一、形象学的定义最宽泛意义上的形象之概念,并不要求对研究工作进行定义,而是要求一种假设。

这种假设或可这样来表示:所有的形象都源自一种自我意识,他是对一个与他者相比的我,一个与彼此相比的此在的意识。

形象因而是一种文字的或非文字的表述,它表达了存在于两种不同的文化现实间能够说明符指关系的差距。

或还可这样表示:形象是对一种文化现实的描述,通过这一描述,制作了它的个人或群体揭示出和说明了他们置身于其间的文化的和意识形态的空间。

将形象研究单独提出,是法国学者卡雷的专利。

他第一个主张在研究国际文学时,不要拘泥于考证,要注重探讨作家间的相互理解,人民间的相互看法、游记、幻象等。

由此他将形象研究定义为“各民族间的、各种游记、想象间的相互诠释”。

形象学,顾名思义,就是研究形象的学问,不过比较文学意义上的形象学,并不对所有可称为“形象”的东西普遍感兴趣,它所研究的,是一国文学中对“异国”形象的塑造或描述。

二、现代形象学的特征形象学充分利用多学科交汇的特点,将与身具有的跨学科性大大向前推进,同时借鉴人文、社科中一切有用的新观点、新方法,特别是接受美学、符号学和哲学上的想象理论,对研究的侧重点及方法论进行了重大改革。

当代形象学研究对传统的突破和发展:1、注重“我”与“他者”的互动性用巴柔的话说,就是“‘我’注视他者,而他者形象同时也传递了‘我’这个注视者,言说者、书写者的某种形象。

”在这种互动中,当代学者尤其偏重形象创造主体的作用。

巴柔曾明确地指出:在个人(一个作家)、集体(一个社会、国家、民族)、半集体(一种思想流派、文学)这些形象创造者的层面上,“‘他者’形象都无可避免地表现为对‘他者’的否定,而对‘我’及其空间的补充和延长。

这个‘我’要说‘他者’……但在言说‘他者’的同时,这个‘我’却趋向否定他者,从而言说了自我”。

2、注重对“主体”的研究注重“主体”意味着研究方向的根本转变:从原来研究被注视者一方,转而研究注视者一方,即形象创造者一方。

比较文学意义上的形象学一、概述形象学,作为一个跨学科的研究领域,主要探讨不同文化、文学和历史背景下形成的形象及其所承载的意义。

在比较文学的视角下,形象学不仅关注单个文本中的形象塑造,更着眼于不同文化间如何通过形象进行交流、互动和影响。

这种跨文化的交流不仅揭示了不同文化对彼此的认知和想象,也促进了文化间的对话和理解。

比较文学意义上的形象学,不仅是对文学作品中形象的研究,更是一种跨文化交流的研究,它揭示了不同文化在全球化背景下的互动与交融。

形象学的研究范围广泛,包括文学、艺术、历史、社会学等多个领域。

在文学领域,形象学主要关注文学作品中的异国形象、人物形象、社会形象等。

这些形象往往承载着作者的文化观念、审美理想和价值判断,同时也反映了特定历史时期的社会文化风貌。

通过比较不同文化背景下的文学作品中的形象,我们可以深入了解不同文化对同一主题或事物的不同解读和表达方式,从而加深对人类文化多样性的理解。

在比较文学的框架内,形象学的研究方法也具有独特性。

它强调对比和比较,通过对不同文化背景下的文学作品进行细致的分析和比较,揭示出不同文化在形象塑造上的共性和差异。

同时,形象学也注重历史语境的考量,认为形象的形成和演变往往与特定的历史时期和文化背景密切相关。

在进行形象学研究时,我们需要将文学作品置于其产生的历史语境中进行考察,以揭示其深层的文化内涵和意义。

比较文学意义上的形象学是一个跨学科的研究领域,它旨在通过对不同文化背景下的文学作品中的形象进行深入研究和分析,揭示出不同文化在全球化背景下的互动与交融。

通过形象学的研究,我们可以加深对人类文化多样性的理解,促进不同文化间的对话和交流。

1. 简要介绍比较文学与形象学的概念在探索文学研究的广阔领域中,比较文学与形象学占据了举足轻重的地位。

它们以各自独特的研究视角和方法,深入剖析了文学作品的内在意义与跨文化交流中的复杂现象。

比较文学,作为一种以跨民族、跨语言、跨文化与跨学科为研究视域的文学研究,其核心理念在于通过比较的方法来揭示不同文学传统、文化背景和社会环境下的文学作品的共同点和差异。

比较文学形象学1. 引言比较文学形象学是一门研究文学作品中形象的学科,它关注的是不同文化背景下的文学形象的异同之处。

通过比较不同文学作品中的形象,我们可以更好地理解不同的文化、传统和价值观,并深入探究作者意图和作品主题。

本文将介绍比较文学形象学的基本概念和方法,并探讨其在文学研究中的重要性。

2. 比较文学形象学的概念比较文学形象学是一门交叉学科,融合了文学研究、比较文化研究和语言学等多个领域的理论和方法。

它不仅关注作品中的具体形象,还关注背后的文化符号和象征意义。

通过比较不同文化背景下的形象,我们可以揭示不同文化之间的差异和共同点,进而理解不同文化中人们对于特定形象的认知和理解方式。

3. 比较文学形象学的方法比较文学形象学的研究方法多种多样,常用的方法包括:对比法、搭配法、对照法和穿插法等。

在使用这些方法时,研究者可以通过比较不同作品中的形象特征、使用方式和象征意义等来发现异同点,并对其进行深入的解读和分析。

另外,研究者也可以根据特定的研究目的和问题,选择适当的方法进行研究。

比较文学形象学的研究方法还可以结合其他学科的理论和方法进行研究。

例如,可以结合社会学理论来分析不同形象在不同社会背景下的意义和作用;可以结合心理学理论来研究人们对于不同形象的情感和认知方式等。

4. 比较文学形象学的价值比较文学形象学在文学研究中具有重要的价值。

首先,它可以帮助我们更好地理解不同文化和传统下的文学作品。

通过比较形象,我们可以深入了解不同文化中人们对于特定形象的理解和想象方式,从而更好地理解不同文化的思维方式和价值观。

其次,比较文学形象学也可以帮助我们更好地理解作者的意图和作品的主题。

形象作为文学作品中重要的组成部分,往往承载着作者的思想和情感,通过比较形象,我们可以更好地理解并解读作品中的隐含意义。

最后,比较文学形象学还可以帮助我们发现文学作品中的共性和普遍性。

尽管不同文学作品中的形象可能各不相同,但通过比较可以发现一些共同的特征和主题,从而揭示人类文化的普遍性和共同关注的问题。

小议比较文学的形象学理论一、整体总论随着文化研究的兴起,形象学突破了原有的文学阵地,从文学形象转向文化形象的研究,异国形象的文化问题也因此备受关注。

如吴鸿志、蔡艳明的《异国形象的文化误读》、姜智芹的《文化过滤与异国形象》、姜源的《异国形象研究中的文化意义》、杜平的《异国形象创造与文化认同》等文章探寻了异国形象在不同文化中的认同、误读、过滤等现象,揭示了这些现象形成背后的文化根源和动机,阐释了不同文化中异国形象的复杂性和多元性。

需要指出的是,形象是对文化现实的一种描述,本身就包含着文化的成分,形象学的文化转向和异国形象的文化研究只是一种文学的文化审视,二者都不能脱离“文学性”这个根本。

任何一门学科都有自己的理论体系,理论体系的建构决定着学科的定位。

具体来说,国内的形象学理论体系主要表现出三种形态:一是基本沿袭欧洲形象学理论。

这是国内早期形象学研究的常见形态,并被大部分比较文学教科书所采纳。

二是在借鉴西方理论的基础上提出了自己的理论。

一些观点的确为形象学理论注入了新鲜血液,如周宁的《跨文化研究:以中国形象为方法》。

也有一些观点表面上充实了形象学理论,但缺乏坚实的个案研究,经不起深入推敲。

三是在形象学文本研究和个案研究的基础上,提出自己的理论见解,如孟华等著的《中国文学中的西方人形象》。

这种个案研究对形象学理论研究具有重要的意义。

当代形象学对传统理论进行革新,从对形象真伪的辨析转向形象建构者的讨论,从实证主义“是什么”的关系考证转向审美批评“为什么”的本质探求,从注重求同的个体研究转向注重差异的总体研究,这需要我们坚持经验和批判并重的立场,在一种宏观的视域中处理好二者之间的关系,对形象学给予全景式的关照。

二、基本问题探究理论体系的建构离不开学科基本问题的探究。

形象学的基本理论问题主要包括形象学的定义、研究内容、范畴、方法、意义功能、学科归属等问题。

形象学的界定是形象学理论的首要问题,而形象学定义的核心在于对“形象”的理解。

孟华比较文学形象学

孟华是当代比较文学形象学研究的重要代表人物,他的研究涉及

了文学、哲学、心理学等多个领域,对于我们加深对文学形象学的理

解和应用具有指导意义。

在孟华看来,文学作品中形象是作者的表达手段,是意志和气质

的直观体现。

形象不仅是语言的常见元素,更是文学表达的基本手段。

在文学中,形象可以表现为人物、景观、动物等,反映了作者的心理、文化和生命态度。

孟华提倡在比较文学形象研究中关注文化差异和时代变迁。

他认为,不同文化和时代中的形象存在着差异性,这是由于地域、历史和

文化因素的影响所导致的。

因此,在比较文学形象学中应该注重文化

的多元性和时代的多样化。

比较文学形象学的研究不仅拓宽了我们对文化和背景的理解,也

为文学创作提供了启示。

在文学创作中,形象应该具有独立的生命和

意义,同时也需要与作品的整体情感和主题相一致,从而起到凝聚故

事情节和主题的作用。

综上所述,孟华作为比较文学形象学研究的代表人物,他的研究

思路和方法为我们理解文学作品和加深对文化多元性的认识提供了有

益的借鉴和参考,同时也为文学创作提供了不可缺少的指导意义。