信息论与编码-卷积码

- 格式:ppt

- 大小:3.37 MB

- 文档页数:78

信息论与编码--卷积码(掌握利用编码电路求生成矩阵和监督矩阵)差错控制编码系统中除了使用分组码之外,另一类广泛应用的称为卷积码,在分组码的编码和译码过程中,每个码字的监督元只与本码字的信息元有关,而与其它码字的信息元无关,即分组码的编码器是一个无记忆的逻辑电路。

但是,卷积码的编码过程中,本码字的监督元不仅与本码字的信息元有关,而且与前m 个码字的信息元有关,因此卷积码的编码器是一个有记忆的时序电路。

卷积码由于更充分地利用码字之间的相关性,可以减少码字长度,简化编译码电路,并得到较好的差错控制性能,因此卷积码在通信领域,特别是卫星通信,空间通信领域得到广泛的应用。

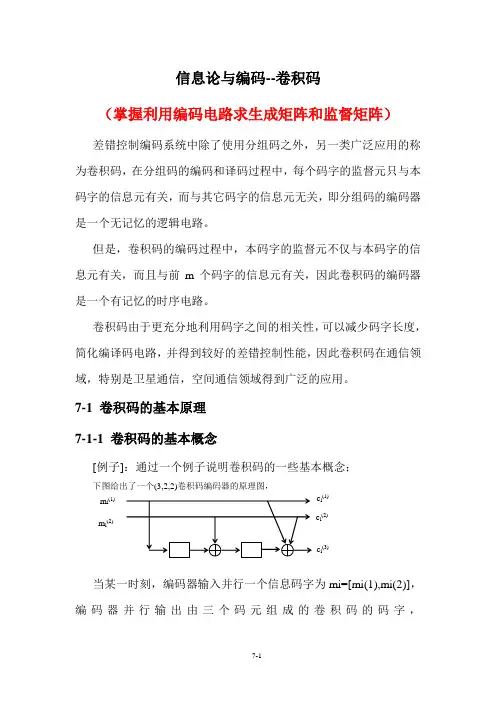

7-1 卷积码的基本原理 7-1-1 卷积码的基本概念[例子]:通过一个例子说明卷积码的一些基本概念;下图给出了一个(3,2,2)卷积码编码器的原理图,当某一时刻,编码器输入并行一个信息码字为mi=[mi(1),mi(2)],编码器并行输出由三个码元组成的卷积码的码字,c i (1)c (1)c i (2) c i (3)m i (1) m i (2)[ci]=[ci(1),ci(2),ci(3)]=[mi(1),mi(2),pi]。

[ci]称为一个码字。

mi 为信息元,pi 为监督元。

可以看出卷积码的输入输出关系为:ci(1)=mi(1) ci(2)=mi(2)ci(3)=mi(1)+mi(2)+mi-1(2)+mi-2(1)可见,卷积码当前输出的码字的监督元不仅与当前输入的信息元有关而且还与前2个码元有关。

这时编码器由2级移位寄存器构成。

定义:卷积码字中码元的个数为n0,码字中信息元个数为k0,由m 级移位寄存器构成的编码器称m 为编码码字约束长度。

有的教材称m’=m+1为约束长度,(m+1)n0为编码码元约束长度。

卷积码记为(n0,k0,m)。

定义:R=k0/n0为码率(Code rate)。

它是表示卷积码的编码效率。

卷积码的编码器的一般形式为:看以下卷积码的约束关系图:在译码时,译码在ci 时要利用到ci-1,ci-2,同时译码字ci+1,ci+2时还要利用到ci 。

信息论与编码技术实验教案第一章:信息论基础1.1 信息的概念与度量介绍信息的基本概念,信息源的随机性,信息的不确定性。

讲解信息的度量方法,如香农熵、相对熵等。

1.2 信道模型与容量介绍信道的概念,信道的传输特性,信道的噪声模型。

讲解信道的容量及其计算方法,如单符号信道、多符号信道等。

第二章:信源编码与压缩2.1 信源编码的基本概念介绍信源编码的定义、目的和方法。

讲解信源编码的基本原理,如冗余度、平均冗余度等。

2.2 压缩算法与性能评价介绍无损压缩算法,如霍夫曼编码、算术编码等。

讲解有损压缩算法,如JPEG、MP3等。

分析各种压缩算法的性能评价指标,如压缩比、重建误差等。

第三章:信道编码与错误控制3.1 信道编码的基本概念介绍信道编码的定义、目的和方法。

讲解信道编码的基本原理,如纠错码、检错码等。

3.2 常见信道编码技术介绍常用的信道编码技术,如卷积码、汉明码、奇偶校验等。

分析各种信道编码技术的性能,如误码率、编码效率等。

第四章:数字基带传输4.1 数字基带信号与基带传输介绍数字基带信号的概念,数字基带信号的传输特性。

讲解数字基带信号的传输方法,如无编码调制、编码调制等。

4.2 基带传输系统的性能分析分析基带传输系统的性能指标,如误码率、传输速率等。

讲解基带传输系统的优化方法,如滤波器设计、信号调制等。

第五章:信号检测与接收5.1 信号检测的基本概念介绍信号检测的定义、目的和方法。

讲解信号检测的基本原理,如最大后验概率准则、贝叶斯准则等。

5.2 信号接收与性能分析分析信号接收的方法,如同步接收、异步接收等。

讲解信号接收性能的评价指标,如信噪比、误码率等。

第六章:卷积编码与Viterbi算法6.1 卷积编码的基本原理介绍卷积编码的定义、结构及其多项式。

讲解卷积编码的编码过程,包括初始状态、状态转移和输出计算。

6.2 Viterbi算法及其应用介绍Viterbi算法的原理,算法的基本步骤和性能。

讲解Viterbi算法在卷积编码解码中的应用,包括路径度量和状态估计。

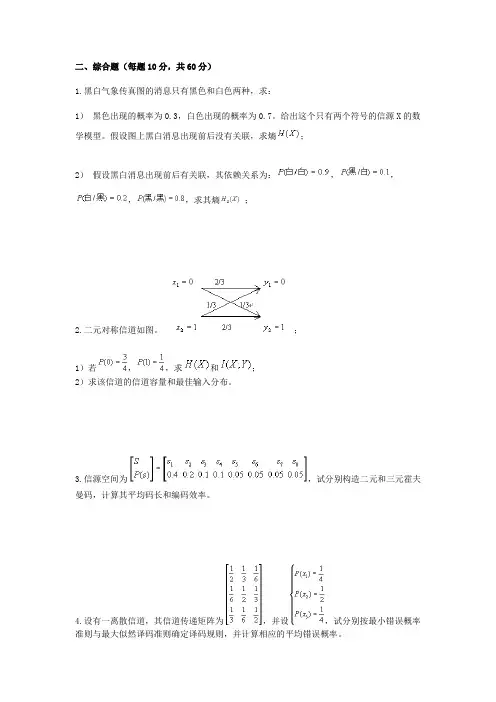

二、综合题(每题10分,共60分)1.黑白气象传真图的消息只有黑色和白色两种,求:1)黑色出现的概率为0.3,白色出现的概率为0.7。

给出这个只有两个符号的信源X的数学模型。

假设图上黑白消息出现前后没有关联,求熵;2)假设黑白消息出现前后有关联,其依赖关系为:,,,,求其熵;2.二元对称信道如图。

;1)若,,求和;2)求该信道的信道容量和最佳输入分布。

3.信源空间为,试分别构造二元和三元霍夫曼码,计算其平均码长和编码效率。

4.设有一离散信道,其信道传递矩阵为,并设,试分别按最小错误概率准则与最大似然译码准则确定译码规则,并计算相应的平均错误概率。

5.已知一(8,5)线性分组码的生成矩阵为。

求:1)输入为全00011和10100时该码的码字;2)最小码距。

6.设某一信号的信息传输率为5.6kbit/s,在带宽为4kHz的高斯信道中传输,噪声功率谱NO=5×10-6mw/Hz。

试求:(1)无差错传输需要的最小输入功率是多少?(2)此时输入信号的最大连续熵是多少?写出对应的输入概率密度函数的形式。

二、综合题(每题10分,共60分)1.答:1)信源模型为2)由得则2.答:1)2),最佳输入概率分布为等概率分布。

3.答:1)二元码的码字依序为:10,11,010,011,1010,1011,1000,1001。

平均码长,编码效率2)三元码的码字依序为:1,00,02,20,21,22,010,011。

平均码长,编码效率4.答:1)最小似然译码准则下,有,2)最大错误概率准则下,有,5.答:1)输入为00011时,码字为00011110;输入为10100时,码字为10100101。

2)6.答:1)无错传输时,有即则2)在时,最大熵对应的输入概率密度函数为信息论习题集二、填空(每空1分)(100道)1、在认识论层次上研究信息的时候,必须同时考虑到形式、含义和效用三个方面的因素。

2、1948年,美国数学家香农发表了题为“通信的数学理论”的长篇论文,从而创立了信息论。

信息论与编码论文通过信道编码器和译码器实现的用于提高信道可靠性的理论和方法。

信息论的内容之一。

信道编码大致分为两类:①信道编码定理,从理论上解决理想编码器、译码器的存在性问题,也就是解决信道能传送的最大信息率的可能性和超过这个最大值时的传输问题。

②构造性的编码方法以及这些方法能达到的性能界限。

编码定理的证明,从离散信道发展到连续信道,从无记忆信道到有记忆信道,从单用户信道到多用户信道,从证明差错概率可接近于零到以指数规律逼近于零,正在不断完善。

编码方法,在离散信道中一般用代数码形式,其类型有较大发展,各种界限也不断有人提出,但尚未达到编码定理所启示的限度,尤其是关于多用户信道,更显得不足。

在连续信道中常采用正交函数系来代表消息,这在极限情况下可达到编码定理的限度。

不是所有信道的编码定理都已被证明。

只有无记忆单用户信道和多用户信道中的特殊情况的编码定理已有严格的证明;其他信道也有一些结果,但尚不完善。

信道编码技术数字信号在传输中往往由于各种原因,使得在传送的数据流中产生误码,从而使接收端产生图象跳跃、不连续、出现马赛克等现象。

所以通过信道编码这一环节,对数码流进行相应的处理,使系统具有一定的纠错能力和抗干扰能力,可极大地避免码流传送中误码的发生。

误码的处理技术有纠错、交织、线性内插等。

提高数据传输效率,降低误码率是信道编码的任务。

信道编码的本质是增加通信的可靠性。

但信道编码会使有用的信息数据传输减少,信道编码的过程是在源数据码流中加插一些码元,从而达到在接收端进行判错和纠错的目的,这就是我们常常说的开销。

这就好象我们运送一批玻璃杯一样,为了保证运送途中不出现打烂玻璃杯的情况,我们通常都用一些泡沫或海棉等物将玻璃杯包装起来,这种包装使玻璃杯所占的容积变大,原来一部车能装5000各玻璃杯的,包装后就只能装4000个了,显然包装的代价使运送玻璃杯的有效个数减少了。

同样,在带宽固定的信道中,总的传送码率也是固定的,由于信道编码增加了数据量,其结果只能是以降低传送有用信息码率为代价了。

卷积码实验报告篇一:卷积码实验报告实验五信道编解码()本章目标掌握数字频带传输系统调制解调的仿真过程掌握数字频带传输系统误码率仿真分析方法 5.1实验目的1. 使用MATLAB进行卷积码编/译码器的仿真。

2. 熟练掌握MATLAB软件、语句。

3. 了解卷积码编/译码器的原理、知识。

5.2实验要求1. 编写源程序、准备测试数据。

2. 在 MATLAB环境下完成程序的编辑、编译、运行,获得程序结果。

如果结果有误,应找出原因,并设法更正之。

5.3 实验原理(一)卷积码编码器 1. 连接表示卷积码由3个整数n,k,N描述。

k/n也表示编码效率(每编码比特所含的信N称为约束长度,息量);但n与线性分组码中的含义不同,不再表示分组或码子长度;表示在编码移位寄存器中k元组的级数。

卷积码不同于分组码的一个重要特征就是编码器的记忆性,即卷积码编码过程中产生的n元组,不仅是当前输入k元组的函数,而且还是前面N?1个输入k元组的函数。

实际情况下,n和k经常取较小的值,而通过N的变化来控制编码的能力和复杂性。

下面以图1中的卷积码编码器为例介绍卷积码编码器。

该图表示一个约束长度K?3的(2,1)卷积译码器,模2加法器的数目为n?2,因此,编码效率k/n?1/2。

在每个输入比特时间上,1位信息比特移入寄存器最左端的一级,同时将寄存器中原有比特均右移一级,接着便交替采样两个模2加法器,得到的码元就是与该输入比特相对应的分支字。

对每一个输入信号比特都重复上述采样过程。

图1卷积码编码器(编码效率1/2,K?3)用于描述反馈移位寄存器实现循环码时所使用的生成多项式也可用户描述卷积码编码器的连接。

应用n个生成多项式描述编码的移位寄存器与模2加法器的连接方式,n个生成多项式分别对应n个模2加法器,每个生成多项式不超过K?1阶。

仍以图1中的编码器为例,用生成多项式g1(X)代表上方连接,g2(X)代表下方连接,则有:g1(X)?1?X?X2g2(X)?1?X2多项式中的最低阶项对应于寄存器的输入级。

教案信息论与编码课程目标:本课程旨在帮助学生理解信息论的基本原理,掌握编码技术的基本概念和方法,并能够应用这些知识解决实际问题。

教学内容:1.信息论的基本概念:信息、熵、信源、信道、编码等。

2.熵的概念及其计算方法:条件熵、联合熵、互信息等。

3.信源编码:无失真编码、有失真编码、哈夫曼编码等。

4.信道编码:分组码、卷积码、汉明码等。

5.编码技术的应用:数字通信、数据压缩、密码学等。

教学方法:1.讲授:通过讲解和示例,向学生介绍信息论与编码的基本概念和原理。

2.案例分析:通过分析实际问题,让学生了解信息论与编码的应用。

3.实践操作:通过实验和练习,让学生掌握编码技术的具体应用。

1.引入:介绍信息论与编码的基本概念和重要性,激发学生的学习兴趣。

2.讲解:详细讲解信息论的基本原理和编码技术的基本方法,包括信源编码和信道编码。

3.案例分析:通过分析实际问题,让学生了解信息论与编码的应用,如数字通信、数据压缩等。

4.实践操作:通过实验和练习,让学生亲自动手实现编码过程,加深对知识点的理解。

5.总结:回顾本课程的内容,强调重点和难点,提供进一步学习的建议。

教学评估:1.课堂参与度:观察学生在课堂上的表现,包括提问、回答问题、参与讨论等。

2.作业完成情况:评估学生对作业的完成情况,包括正确性、规范性和创新性。

3.实验报告:评估学生的实验报告,包括实验结果的正确性、实验分析的深度和实验报告的写作质量。

1.教材:选用一本适合初学者的教材,如《信息论与编码》。

2.参考文献:提供一些参考文献,如《信息论基础》、《编码理论》等。

3.在线资源:提供一些在线资源,如教学视频、学术论文等。

教学建议:1.鼓励学生积极参与课堂讨论和提问,提高他们的学习兴趣和主动性。

2.在讲解过程中,尽量使用简单的语言和生动的例子,帮助学生更好地理解复杂的概念。

3.鼓励学生进行实践操作,通过实验和练习,加深对知识点的理解。

4.提供一些实际问题,让学生运用所学知识解决,培养他们的应用能力。

信息论是研究信息传输、储存和处理的一门跨学科科学。

信息论的发展可以大致分为三个阶段,每个阶段都有其独特的特点和主要的研究内容。

一、第一个阶段:信源编码与信道编码1. 信源编码信源编码是信息论发展的最早阶段,主要研究如何有效地表示和压缩信息。

在这个阶段,研究者通过数学方法和算法设计来实现对信息的高效表示和存储,使得信息可以以最小的成本传输和储存。

其中,香农在1948年提出了信息熵的概念,将信息的不确定性用数学语言进行了描述,成为信息论的重要里程碑。

2. 信道编码信道编码是对信息传输过程中出现的误差进行纠正和控制的研究领域。

在这个阶段,研究者主要关注信息在传输过程中受到的干扰和失真问题,设计各种编码方式和技术来提高信道的可靠性和容错能力。

汉明码、卷积码、纠错码等技术都是在这个阶段提出并得到了深入研究和应用。

二、第二个阶段:网络信息论1. 信息网络结构随着互联网的迅猛发展,人们开始关注如何在复杂的信息网络环境中进行信息传输和处理。

信息网络结构的研究成为信息论的重要方向之一,其中包括网络拓扑结构、信息传输路由原理、网络流量控制等内容。

2. 信息网络安全随着信息技术的飞速发展,信息安全问题日益成为人们关注的焦点。

网络信息论在这一阶段开始关注如何在信息传输和处理的过程中保障信息的安全性和隐私性。

密码学、加密技术、数字水印等安全技术在这一阶段得到了广泛的研究和应用。

三、第三个阶段:量子信息论1. 量子信息传输随着量子力学的发展,量子信息论成为信息论研究的新的前沿领域。

量子信息论着眼于利用量子力学的特性来实现更加安全、高效的信息传输。

量子隐形传态、量子纠缠、量子密钥分发等技术成为了量子信息论研究的热点。

2. 量子计算机量子计算机作为量子信息论的重要应用领域,成为信息技术的新的突破方向。

量子计算机以量子比特为基本计算单元,利用量子叠加和量子纠缠的特性来进行信息处理,有望实现传统计算机无法完成的任务。

量子信息论的发展也为量子计算机的实现提供了理论基础和技术支持。

《信息论与编码》课程实施大纲1.教学理念12.课程介绍1.1课程的性质11. 2课程在学科专业结构中的地位、作用1. 3课程的历史与文化传统22. 4课程的前沿及发展趋势2. 5课程与经济社会发展的关系23. 6课程内容可能涉及到的伦理与道德问题 2. 7学习本课程的必要性24.教师简介3教师的职称、学历错误!未定义书签。

4.1研究兴趣(方向)错误!未定义书签。

5.先修课程36.课程目标37课程内容3. 1教学时数分配36.2讲授大纲与各章的基本要求48课程教学实施7学单元一77. 1. 1教学日期77. 1.2教学目标77. 1.3教学内容7互信息端的计算;(4)失真量与信道容量的关系换算;(5)信道容量与传输信息量的换算;(6)建立实际信道模型。

为将来从事信息处理方面的实际工作打下坚实的基础。

2. 3课程的历史与文化传统信息论是运用概率论与数理统计的方法研究信息、信息端、通信系统、数据传输、密码学、数据压缩等问题的应用数学学科,所以数学知识的发展其实体现了信息技术与信息论的发展,。

2. 4课程的前沿及发展趋势信息论发在的历史大致可以分为,第一阶段:1948年贝尔研究所的香农在题为《通讯的数学理论》的论文中系统地提出了关于信息的论述,创立了信息论。

第二阶段:20 世纪50年代,信息论向各门学科发起冲击;60年代信息论进入一个消化、理解的时期, 在已有的基础上进行重大建设的时期.研究重点是信息和信源编码问题。

第三阶段:到70年代,由于数字计算机的广泛应用,通讯系统的能力也有很大提高,如何更有效地利用和处理信息,成为日益迫切的问题.人们越来越认识到信息的重要性,认识到信息可以作为与材料和能源一样的资源而加以充分利用和共享。

2. 5课程与经济社会发展的关系本课程是信息技术的基础,信息的概念和方法已广泛渗透到各个科学领域,它迫切要求突破申农信息论的狭隘范围,以便使它能成为人类各种活动中所碰到的信息问题的基础理论,从而推动其他许多新兴学科进一步发展,有助于社会经济生活在信息技术方面的快速发展。