肿瘤细胞诱导血管生成模型具体步骤及详细说明

- 格式:docx

- 大小:14.84 KB

- 文档页数:2

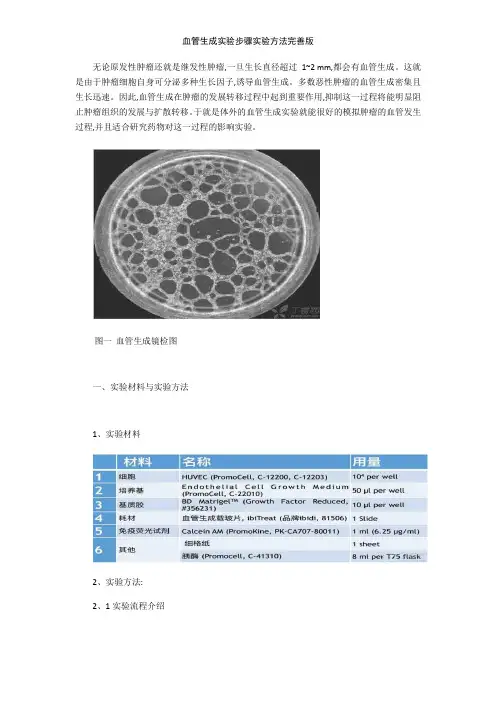

无论原发性肿瘤还就是继发性肿瘤,一旦生长直径超过1~2 mm,都会有血管生成。

这就是由于肿瘤细胞自身可分泌多种生长因子,诱导血管生成。

多数恶性肿瘤的血管生成密集且生长迅速。

因此,血管生成在肿瘤的发展转移过程中起到重要作用,抑制这一过程将能明显阻止肿瘤组织的发展与扩散转移。

于就是体外的血管生成实验就能很好的模拟肿瘤的血管发生过程,并且适合研究药物对这一过程的影响实验。

图一血管生成镜检图一、实验材料与实验方法1、实验材料2、实验方法:2、1实验流程介绍图二实验流程图(提前将Matrigel融化,铺于ibidi血管生成载玻片的下孔中,待胶凝后,将细胞悬液加入血管生成载玻片上孔中,成管后使用显微镜观察。

)2、2耗材结构介绍图三血管生成载玻片纵截面示意图(Matrigel铺在下孔,细胞铺在Matrigel上,上孔充满培养基)2、3数据分析流程介绍图四实验结果收集与分析流程图(在特定的时间点采集图片,并且进行图像分析(Wimasis全自动分析)测量小管长度,成环数,细胞覆盖面积与结点。

之后在对测量结果进行统计分析以说明实验结果。

)一、实验步骤1、准备基质胶1、实验前一天将Matrigel置于冰盒中,放入4。

C冰箱,使胶能过夜缓慢融化。

(注意:同样要准备一些4。

C预冷的枪头用于吸取Matrigel)2、开始实验前,将Matrigel始终保持放在冰盒中。

3、打开灭菌包装,取出ibidi血管生成载玻片。

4、每孔中加入10μl Matrigel。

注意枪头要垂直于内孔的正上方加入Matrigel,防止有Matrigel流经上孔而留下残留胶。

由于Matrigel流动性不强,并且有可能移液枪不准确,有可能打入10μl的胶,却不能填满血管生成载玻片的下孔——这样,必然会影响到实验的成像结果。

如何判断就是否加入了合适体积的Matrigel:我们只需用一张格子纸就能知道自己的移液枪调整到多少能正好把下孔填满。

如上图所示,垂直透过每个孔瞧下面的格子纸,如果格子被缩小了,那么就说明胶没加满,格子被放大了,那么胶就加多了,格子没发生什么变形,这才就是刚刚加满下孔的状态。

细胞血管形成检测及原理概述及解释说明1. 引言1.1 概述细胞血管形成是生物体内新的血管网络的形成过程,对于正常生理和多种疾病具有重要意义。

它涉及到细胞迁移、增殖以及基质重塑等复杂的生物学过程。

近年来,随着细胞血管形成检测技术的不断发展和改进,我们对于这一过程有了更深入的理解。

本文旨在概述和解释细胞血管形成检测及其相关原理,并详细介绍各种常用的方法和技术。

通过了解这些检测方法及原理,我们可以更好地了解细胞血管形成在正常生理和疾病中的作用,为临床诊断和治疗提供有力支持。

1.2 文章结构文章分为五个主要部分:引言、细胞血管形成检测及原理、细胞血管形成检测方法详解、临床应用及前景展望以及结论。

引言部分主要介绍了本文的概述和目标,并简单描述了细胞血管形成的重要性。

接下来将在第二部分详细阐述相关的检测方法和原理。

第三部分将对细胞血管形成检测方法进行详细解读,包括建立血管生成实验动物模型、光镜下观察血管生成情况以及分子生物学方法检测相关基因和蛋白表达变化。

第四部分将探讨细胞血管形成检测在疾病诊断中的应用潜力,以及抗血管生成药物的开发与应用前景展望,并对未来发展趋势与挑战进行分析。

最后,在结论部分总结了当前细胞血管形成检测技术及原理的重要性,并展望了未来细胞血管形成检测研究的发展方向。

1.3 目的本文旨在全面介绍细胞血管形成检测及其原理,为读者提供一个清晰的概述和解释说明。

通过本文的阅读,读者可以了解到不同的细胞血管形成检测方法,并深入了解它们的原理和技术应用。

此外,本文还将介绍该领域在临床应用中的潜力和前景展望,以及未来可能面临的挑战和发展趋势。

对于研究人员和临床医生来说,本文提供了一个全面了解和掌握细胞血管形成检测的基础,促进相关研究的进展并推动在临床实践中的应用。

2. 细胞血管形成检测及原理2.1 细胞血管形成的重要性细胞血管形成是生物体内新血管的生成过程,对于多种生理和病理状态具有重要作用。

在发育过程中,细胞血管形成起着关键的角色,从而满足组织和器官对氧气和营养的需求。

血管生成实验模型研究进展吴家明1,陆 茵1,2,郜 明1,张伟伟1(1.南京中医药大学中医药研究院,江苏南京 210029;2.江苏省方剂研究重点实验室,江苏南京 210029)收稿日期:2007-09-21,修回日期:2007-11-01基金项目:国家自然科学基金资助项目(No 30371727,30772766);江苏省自然科学基金资助项目(No BK2003113)作者简介:吴家明(1980-),男,硕士生,研究方向:肿瘤血管生成与抗肿瘤转移研究,E 2mail:nj w ujia m ing@;陆 茵(1963-),女,教授,博士生导师,研究方向:肿瘤血管生成与抗肿瘤转移研究,通讯作者,Tel:025286798154,E 2mail:luyingreen@中国图书分类号:R 205;R 332;R 3632332;R 36413文献标识码:A 文章编号:1001-1978(2008)01-0011-04摘要:抗血管生成已经成为治疗肿瘤转移、糖尿病视网膜病变、风湿性关节炎等疾病的重要策略之一。

血管生成模型作为一种研究工具在探讨血管形成机制、发现促进或抑制血管生成药物等研究中发挥十分积极的作用。

如何寻找适合的血管生成模型是研究人员在研究中常遇到的问题。

该文就主要常用模型做较全面的介绍,并对其优缺点进行评价。

关键词:血管生成;模型 血管生成(angi ogenesis )是指在原有的毛细血管和(或)微静脉基础上通过血管内皮细胞的迁移和增殖,从已存在的血管处以芽生或非芽生(套迭)形式形成新的、以毛细血管为主的血管系统过程[1]。

血管生成是许多促进或抑制血管生成的分子参与调节的一个平衡过程[2]。

血管生成过多与肿瘤、糖尿病性视网膜病变等疾病有关[3],抑制血管生成已经成为治疗这些疾病的重要策略。

因此寻找血管生成抑制剂成为研究热点。

血管生成研究需借助血管生成模型进行,血管形成的许多过程都可以在血管生成模型中模拟完成,包括内皮细胞增殖、迁移、毛细血管网状结构的形成等。

抗血管生成作用-概述说明以及解释1.引言1.1 概述引言概述抗血管生成作用是指一种特定的生物活性物质或药物对血管生成过程的抑制作用。

血管生成是机体生理过程中的重要一环,它在正常生长发育、组织修复以及病理情况下起着至关重要的作用。

然而,异常的血管生成与多种疾病的发生和发展密切相关,如肿瘤、心脑血管疾病和炎症性疾病等。

在过去的几十年里,抗血管生成作用成为了生物药理学和药物研发领域的热点研究方向。

众多研究表明,抗血管生成作用可有效地抑制肿瘤的生长和转移,因此成为了抗肿瘤治疗的重要策略之一。

此外,抗血管生成作用还可用于治疗其他与异常血管生成相关的疾病,如糖尿病性视网膜病变和年龄相关性黄斑变性等。

本文将重点介绍抗血管生成作用的定义、作用机制以及其在疾病治疗中的应用前景。

首先,将介绍相关的背景知识,让读者对血管生成及其重要性有更深入的了解。

接下来,将从定义和作用机制两个方面系统地解析抗血管生成作用。

最后,将总结抗血管生成作用在疾病治疗中的重要性,并展望未来在该领域的研究方向,以期为临床应用提供更好的理论和实践依据。

通过对抗血管生成作用的概述,我们可以更好地认识其在疾病治疗中的重要作用,为进一步的研究和应用提供指导和启示。

希望本文能够对读者对抗血管生成作用有更全面和深入的了解。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构的目的是为了给读者提供一个概览,让读者对整篇文章的内容有一个清晰的了解。

文中将包含以下几个主要部分:1. 引言部分:介绍本篇文章的研究背景和意义,引发读者对抗血管生成作用的兴趣。

2. 正文部分:详细阐述关于抗血管生成作用的相关知识和内容。

主要包括抗血管生成作用的定义、抗血管生成作用的作用机制、以及与抗血管生成作用相关的研究进展和发现。

3. 结论部分:对抗血管生成作用的重要性进行总结,总结已有研究的成果和发现,并提出未来的研究方向和应用前景的展望。

通过以上结构,读者可以对抗血管生成作用有一个全面的了解,从研究背景到具体的作用机制,再到未来研究的方向和应用前景,使读者对这一领域有一个整体的把握。

肿瘤血管新生学说

肿瘤血管新生学说是指肿瘤细胞可以诱导新的血管形成,以实现对其所需的营养物质和氧气的供应。

这一过程被认为是肿瘤的生长和转移的关键因素之一。

以下是关于肿瘤血管新生学说的详细介绍:

1. 血管生成的过程

肿瘤血管新生是一种复杂的过程,包括一系列细胞因子、生长因子和细胞信号的调控。

这些因子可以促进新的血管形成并维持其生长。

其中,vEGF(vascular endothelial growth factor)是一种最重要的因子之一,它可以增强血管通透性和促进毛细血管的形成。

其他的因子还包括bFGF(basic fibroblast growth factor)和PDGF(platelet-derived growth factor)。

2. 血管生成与肿瘤发展的关系

肿瘤细胞可以分泌上述的细胞因子,从而诱导周边的毛细血管发生物化反应。

通过这种方式,肿瘤细胞可以获得所需的养分和氧气,从而不断生长和繁殖。

此外,新形成的血管也可以为肿瘤细胞的转移提供便利。

3. 抑制血管生成的治疗方法

由于血管生成是肿瘤发展的一个重要的驱动力,人们开始研究抑制血

管生成的方法。

一种常见的方法是使用抗血管生成药物,如西妥昔单

抗和曲妥珠单抗,这些药物可以靶向肿瘤细胞表面的vEGF受体(VEGFR),从而抑制vEGF的信号传递,减少新的血管的形成。

4. 结论

肿瘤血管新生学说是对肿瘤生长机制的一次重要突破性探索。

通过研

究肿瘤血管新生的机制和方法,人们可以更好地了解肿瘤的发展过程,并制定出更加有效的治疗方法。

肿瘤细胞的新生血管生成和治疗机制肿瘤是一种极为恶性的疾病,可由多种组织类型形成。

在恶性组织形成过程中,细胞的生长和分裂被异常促进,导致肿瘤扩张和转移。

与此同时,肿瘤细胞新生血管生成也发生了明显的改变。

在本文中,我们将讨论肿瘤细胞新生血管生成的机制和治疗方法。

一、肿瘤细胞新生血管生成机制细胞新生血管生成是一种生理学过程,在此过程中,成血管需要外周血管内皮细胞和外周母细胞构成。

肿瘤细胞往往通过新生血管生成来满足其生长和营养需求。

肿瘤细胞的新生血管生成与外周血管内皮细胞的新生血管生成相比差异明显。

在新生血管生成的过程中,肿瘤细胞通常是通过产生一种名为血管内皮生长因子(VEGF)的蛋白质来诱导血管生成。

VEGF在体内广泛存在,它通过与血管内皮细胞相关受体VEGFR1和VEGFR2结合来刺激血管生成。

肿瘤细胞病变过程中产生的大量VEGF可以促进外周母细胞乃至肿瘤新生血管的形成。

此外,肿瘤细胞还通过其他途径诱导新生血管的形成,如基质金属蛋白酶诱导的Ang-1和Ang-2水平的变化等。

肿瘤细胞新生血管生成的过程不仅包括VEGF的产生,还包括细胞外基质,纤维蛋白溶酶体(u-PA)、组织型纤维蛋白溶酶体(t-PA)等基质金属蛋白酶的功能。

基质金属蛋白酶不仅可以溶解基质层,也可以通过释放活性配体来调节Ang-1、Ang-2、VEGF等生长因子及其受体的水平。

二、肿瘤细胞新生血管生成治疗方法肿瘤治疗的目标之一是抑制肿瘤细胞新生血管生成,从而抑制肿瘤生长和转移。

现有的治疗方法主要包括以下几种。

1.抑制VEGF和其受体(VEGFR)的药物多种已经FDA批准使用的VEGF抑制剂已经用于治疗肿瘤。

这些药物可通过与VEGF及其受体结合而抑制VEGF/VEGFR信号通路的活性,从而减少血管内皮细胞和血管生成,限制肿瘤形成进程。

其中最为常见的VEGF抑制剂是Bevacizumab,已经广泛应用于包括结肠癌、乳腺癌、非小细胞肺癌等在内的多种癌症的治疗中。

血管生成与肿瘤生长的关系肿瘤是引发人类死亡的主要原因之一,尤其是癌症,其发病率和死亡率一直在增加。

肿瘤的生长和扩散是一个复杂的过程,其生长和浸润能力一定程度上决定于其周围的供血情况。

在这方面,血管生成即为决定性因素之一。

因此,研究血管生成与肿瘤生长的关系对于深入了解肿瘤的生物学机制、防治癌症具有重要意义。

血管生成是指新的血管形成过程。

该过程与正常生理和病理情况都密切相关。

生长、维护机体组织、创伤愈合、女性月经周期以及孕育妊娠等生理过程中,均需要血管生成的支持。

另一方面,病理情况下,如肿瘤的逐渐增大和扩散,依赖于其周围的特定的血管系统养分的供应。

在肿瘤的发展过程中,血管生成往往被认为是至关重要的。

肿瘤营养供应和细胞分裂生长,对于所处环境中能否形成新的血管至关重要。

血管生成过程的发生往往是一个复杂的生物学过程,牵涉到多种细胞和因子的相互作用。

因此,研究血管生成与肿瘤生长的关系是一个极为复杂的过程。

肿瘤生长在很大程度上依赖于其周围的特定的血管系统以及异常的血管生成。

在这种情况下,血管生成是肿瘤细胞逐渐增大、死亡的主要因素之一。

肿瘤细胞往往是通过体内的多种途径来诱导新的血管生成,寻找其支持自身快速的扩增和死亡的生长动力。

血管生成的过程在肿瘤生长和浸润方面起着重要的作用。

血管生成的过程是一个复杂的生物学过程。

该过程涉及到多种生物活性物质及其受体、生长因子、内皮细胞、外基质、环境因素及其相互作用。

这些因素对生长新的血管密度、血管的大小、形态及其内皮线形成具有至关重要的影响。

以前研究发现统计数据显示,血管生成和腫瘤的生长呈正相关关系。

血管生成在癌症生长和扩散的很多阶段中都扮演着重要作用,当癌症细胞发生异变后,迅速生长并形成血管供血的网状结构,进而产生凝集和迁移,从而扩大癌症的恶性生长。

研究表明,目前癌症相关的血管生成和肿瘤生长的最常见方法是用靶向内皮生长因子,如受体酪氨酸激酶,抑制血管生成。

因此,遏制肿瘤血管生成可能是治疗癌症的新策略,目前已经发展出了针对该目标的多个治疗药物。

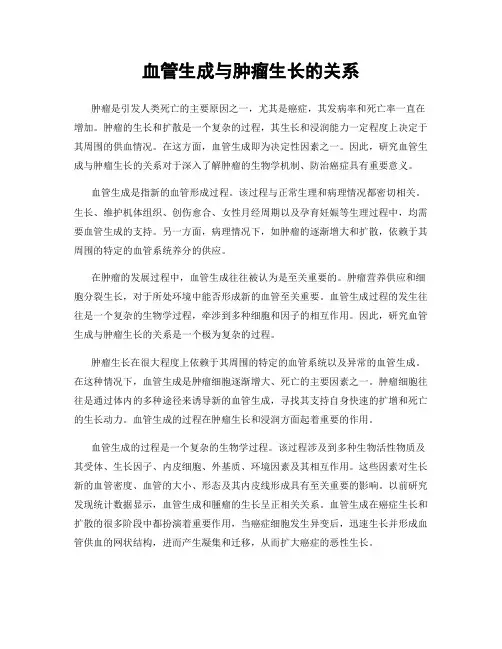

无论原发性肿瘤还是继发性肿瘤,一旦生长直径超过1~2 mm,都会有血管生成。

这是由于肿瘤细胞自身可分泌多种生长因子,诱导血管生成。

多数恶性肿瘤的血管生成密集且生长迅速。

因此,血管生成在肿瘤的发展转移过程中起到重要作用,抑制这一过程将能明显阻止肿瘤组织的发展和扩散转移。

于是体外的血管生成实验就能很好的模拟肿瘤的血管发生过程,并且适合研究药物对这一过程的影响实验。

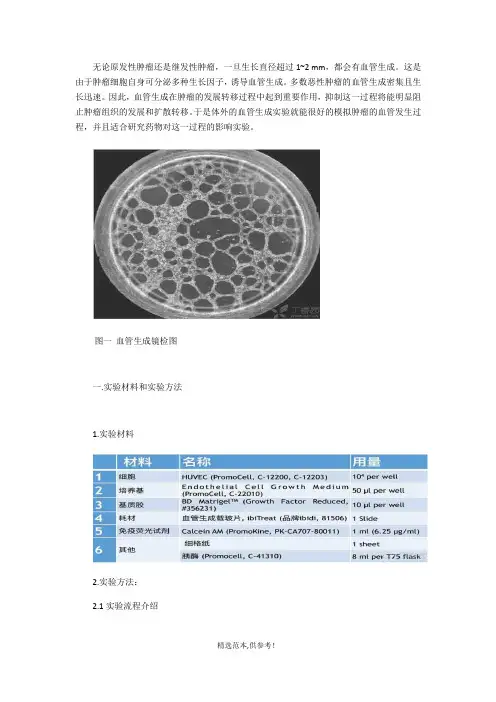

图一血管生成镜检图一.实验材料和实验方法1.实验材料2.实验方法:2.1实验流程介绍图二实验流程图(提前将Matrigel融化,铺于ibidi血管生成载玻片的下孔中,待胶凝后,将细胞悬液加入血管生成载玻片上孔中,成管后使用显微镜观察。

)2.2耗材结构介绍图三血管生成载玻片纵截面示意图(Matrigel铺在下孔,细胞铺在Matrigel上,上孔充满培养基)2.3数据分析流程介绍图四实验结果收集和分析流程图(在特定的时间点采集图片,并且进行图像分析(Wimasis全自动分析)测量小管长度,成环数,细胞覆盖面积和结点。

之后在对测量结果进行统计分析以说明实验结果。

)一.实验步骤1、准备基质胶1.实验前一天将Matrigel置于冰盒中,放入4。

C冰箱,使胶能过夜缓慢融化。

(注意:同样要准备一些4。

C预冷的枪头用于吸取Matrigel)2.开始实验前,将Matrigel始终保持放在冰盒中。

3.打开灭菌包装,取出ibidi血管生成载玻片。

4.每孔中加入10μl Matrigel。

注意枪头要垂直于内孔的正上方加入Matrigel,防止有Matrigel流经上孔而留下残留胶。

由于Matrigel流动性不强,并且有可能移液枪不准确,有可能打入10μl的胶,却不能填满血管生成载玻片的下孔——这样,必然会影响到实验的成像结果。

如何判断是否加入了合适体积的Matrigel:我们只需用一张格子纸就能知道自己的移液枪调整到多少能正好把下孔填满。

如上图所示,垂直透过每个孔看下面的格子纸,如果格子被缩小了,那么就说明胶没加满,格子被放大了,那么胶就加多了,格子没发生什么变形,这才是刚刚加满下孔的状态。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------肿瘤生物学复习题1、肿瘤侵袭和转移的概念以及两者的关系?肿瘤侵袭:恶性肿瘤细胞从其起源的部位沿组织间隙向周围组织浸润的过程。

肿瘤转移:恶性肿瘤细胞从原发部位通过侵入淋巴管、血管、体腔,迁移至远处组织或器官,并长出新肿块的过程。

肿瘤侵袭是转移前提和基础,转移则是侵袭的继续和发展。

2 、肿瘤侵袭的过程和机制?过程分 5 个阶段:1)瘤细胞向阻力小、营养好的方向靠拢 2)瘤细胞用伪足贴附细胞外基质或基底膜 3)瘤细胞穿越基底膜 4)侵入正常组织内 5)形成癌巢侵袭的机制:1)粘附:瘤细胞表面的粘附分子与基底膜中的层粘连蛋白和Ⅳ胶原蛋白发生粘附; 2)降解:瘤细胞分泌蛋白水解酶降解基底膜; 3)运动:瘤细胞在趋化因子作用下,伸出伪足运动穿越基底膜,继而侵犯周围组织间隙。

3 、肿瘤转移的三种途径? 1)淋巴管转移 2)血管转移 3)种植性转移(体腔转移)4 、肿瘤侵袭和转移的机制有哪些?组织器官提供适宜环境:1/ 26(器官选择性) 1)靶器官血管内皮细胞表达特异性表型; 2)靶器官细胞外基质表达特异性蛋白; 3)靶器官存在刺激细胞移动的趋化因子。

5、试述肿瘤免疫编辑学说。

免疫系统和肿瘤的相互作用中,免疫系统具有双重作用:抵抗肿瘤保护机体;对肿瘤细胞有免疫选择压力,使肿瘤细胞免疫重塑,弱免疫原性细胞进一步生长,导致肿瘤的发生。

6、简述肿瘤抗原的概念及其分类?概念:细胞恶性变过程中出现的新抗原(neo-antigen)及过度表达的抗原物质的总称。

根据特异性分类1)肿瘤特异性抗原(tumor specific antigen,TSA) 肿瘤细胞所特有的或只存在于某种肿瘤细胞而不存在于正常细胞的新抗原。

血管生成与肿瘤转移大量的研究表明,血管生成是肿瘤转移的前提和基础,通常情况下,没有新生血管生成的恶性肿瘤往往生长缓慢。

原发肿瘤其直径多为1~2mm,细胞数局限于106个,病变长期处于静止状态,仅能局部浸润,尚不能发生转移。

当肿瘤继续生长,其直径大于2mm,微血管逐渐形成,瘤实体随之迅速增大,大量肿瘤细胞借助血管向远处转移。

因此,新生血管形成是肿瘤转移连锁过程开始的关键环节。

某些血管生成素和促血管生成因子如血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)、表皮生长因子(epidermal growth factor,EGF)、转化生长因子、成纤维细胞生长因子(fibroblast growth factor,FGF)、肝细胞生长因子(hepatocyte growth factor,HGF)等,通过促进血管生成而极大地增加肿瘤的转移。

一、肿瘤血管生成过程肿瘤内的新生毛细血管网是在周边组织原有血管的基础上向肿瘤组织内延伸,扩展而形成的。

这些血管一方面为肿瘤细胞提供营养物质,排泄代谢产物;另一方面也为肿瘤细胞侵袭进入血液循环系统向远处转移提供了机会。

肿瘤的血管形成过程通常包括以下几个步骤:(一)血管扩张,通透性增加血管生成的初期,在一氧化氮(NO)的作用下,血管开始扩张,局部的VEGF 可使内皮细胞开窗进而使血管的通透性增加,血浆蛋白渗出血管外,为内皮细胞迁移和增殖提供良好的微环境。

一些蛋白水解酶如纤溶酶原激活物、MMPs等也参与降解基质成分。

由于基质成分的降解,使得原来被隔离在基底膜内的生长因子如VEGF、FGF等得以释放和激活,从而引起内皮细胞的增殖和迁移。

另一方面,肿瘤细胞也通过产生大量的MMP—2、MMP—9和u—PA等加速新生血管的生成。

(二)内皮细胞增殖和迁移一旦道路通畅,增殖的内皮细胞便开始向远处迁移。

这个过程受多种生长因子的调控,包括VEGF及其受体、EGF和FGF等。

血管生成拟态的机制一、细胞信号转导细胞信号转导是指细胞在接受各种生理或环境信号刺激后,通过一系列分子反应和细胞内信号转导途径的级联反应,将信号传递到细胞内特定部位,引起细胞应答的过程。

在血管生成拟态过程中,细胞信号转导对于细胞增殖、迁移、分化等过程的调控起着重要作用。

多种信号转导通路参与了血管生成拟态的形成,如MAPK通路、PI3K通路等。

这些通路在血管内皮细胞和肿瘤细胞的相互作用中发挥着关键作用,影响血管生成拟态的形成和发育。

二、细胞外基质重塑细胞外基质(ECM)是细胞生存的微环境,由多种蛋白质和生物分子构成。

在血管生成拟态过程中,ECM重塑是一个关键步骤。

血管内皮细胞和肿瘤细胞能够分泌多种酶,如胶原酶、蛋白酶等,降解ECM,释放出生长因子等生物活性分子,促进细胞的增殖和迁移。

同时,ECM重塑还参与了血管内皮细胞和肿瘤细胞的相互作用,影响血管生成拟态的形成和发育。

三、细胞增殖与迁移细胞增殖与迁移是血管生成拟态形成的关键过程。

在肿瘤血管生成过程中,血管内皮细胞和肿瘤细胞能够分泌多种生长因子、趋化因子等生物活性分子,促进细胞的增殖和迁移。

这些生长因子和趋化因子通过与相应受体结合,激活一系列信号转导通路,促进细胞的有丝分裂和运动,形成新的血管网络。

此外,肿瘤细胞还能够通过与血管内皮细胞相互作用,诱导血管内皮细胞的增殖和迁移,进一步促进血管生成拟态的形成。

四、血管内皮细胞与肿瘤细胞的相互作用血管内皮细胞与肿瘤细胞的相互作用是血管生成拟态形成的重要机制之一。

肿瘤细胞能够分泌多种生物活性分子,如血管内皮生长因子(VEGF)、碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)等,诱导血管内皮细胞的增殖和迁移。

同时,肿瘤细胞还能够通过与血管内皮细胞的黏附作用,促进血管内皮细胞的增殖和迁移。

此外,肿瘤细胞还通过与血管内皮细胞的相互作用,调控血管生成因子的表达和分泌,影响血管生成拟态的形成和发育。

五、血管生成因子的调控血管生成因子是一类能够促进血管生成过程的生物活性分子。

血管生成与肿瘤转移的关系研究肿瘤转移是导致肿瘤死亡的关键过程,研究如何控制肿瘤转移一直是肿瘤学领域关注的热点问题。

近年来,肿瘤微环境研究表明,肿瘤转移涉及到多种因素的相互作用,其中血管生成在肿瘤微环境中具有重要作用。

本文将对血管生成与肿瘤转移的关系进行探讨。

一、血管生成的定义和过程血管生成是指从已有的血管系统中形成新的血管系统的过程,也称新生血管形成。

在该过程中,内皮细胞会从血管壁分化出来,进而形成管状结构并周围有周质细胞支持。

血管生成过程可分为以下四个步骤:1. 激活信号通路:血管生成的最初步骤是从细胞或化学物质中获得信号。

这一步骤将会激活细胞的生长和增殖,并诱导新的血管形成。

2. 血管母细胞移动:血管生成的第二个步骤是移动血管母细胞到新的生长点。

血管母细胞包括内皮细胞和外周神经系统的周围神经鞘细胞。

3. 血管分支:一旦血管母细胞到达新的生长点,其将形成血管结构,支撑新生血管的形成。

4. 血管收缩:新生血管通常必须经历一定的收缩过程,以使其不受牵拉或热度变化的影响,并支撑血液流动。

二、血管生成与肿瘤微环境关系多年来的研究表明,肿瘤的恶性程度和血管生成之间存在着密切的关系。

肿瘤由于内部缺乏血液供应,就需要通过创建新的血管系统以获得足够的营养和氧气供应,从而促进肿瘤的生长和转移。

肿瘤细胞和血管内皮细胞分泌血管生成因子,如VEGF、FGF、PDGF、TGF-β和IL-8等,这些因子诱导纤维肉瘤细胞、内皮细胞、成骨肉瘤细胞以及黑色素瘤细胞向肿瘤微环境内血管生长,在一定程度上,这些血管生长一方面提供了足够氧气和营养,然而,另一方面也促进了肿瘤生长和转移。

临床研究表明,大多数恶性肿瘤(如结直肠癌,乳腺癌,肺癌和肝癌),其肿瘤组织中富含血管活性物质,如VEGF等,这些物质会产生新的血管支持肿瘤的生长和转移,而血管生成的数量和质量的改变往往会伴随恶性程度的加重。

三、肿瘤转移与血管生成的关系目前的研究表明,血管生成在肿瘤转移中发挥着至关重要的作用。

肿瘤血管生成的名词解释当今社会,肿瘤已成为危害人类健康和生命的重大疾病之一。

而肿瘤的快速生长和扩散,很大程度上依赖于血管供应。

肿瘤血管生成是一种复杂而关键的生物过程,它允许肿瘤细胞获取营养和氧气,并向周围伸展和扩散。

本文将对肿瘤血管生成进行名词解释,并探讨其在肿瘤治疗中的重要性。

一、肿瘤血管生成概述肿瘤血管生成,又称为血管新生或血管生成,是指在肿瘤发展过程中形成新的血管网络的过程。

肿瘤细胞通过释放一系列的信号分子来刺激附近的微血管内皮细胞、间质细胞和炎症细胞等,促进新血管的生成和生长。

肿瘤血管生成的成功将为肿瘤提供充足的营养和氧气,从而推动其快速生长和扩散。

二、肿瘤血管生成的机制肿瘤血管生成的过程主要包括血管内皮细胞迁移、增殖、管腔形成和血管稳定等多个阶段。

首先,肿瘤细胞通过释放血管生成诱导因子(例如血管内皮生长因子VEGF)来促进附近血管内皮细胞的迁移和增殖。

接着,这些内皮细胞将形成新的管腔结构,并融入到已有的血管网络中。

最后,细胞外基质和支持细胞将参与血管的增稳和成熟过程。

三、肿瘤血管生成的影响因素肿瘤血管生成受到多种影响因素的调控。

除了肿瘤本身释放的血管生成诱导因子外,炎症反应、缺氧环境、细胞外基质成分以及免疫细胞等都可能对血管生成过程产生影响。

此外,肿瘤的遗传背景和肿瘤微环境的特征也可能为血管生成提供有利条件。

四、肿瘤血管生成与肿瘤治疗肿瘤血管生成在肿瘤治疗中具有重要作用。

正常的血管系统为众多治疗手段(如放疗、化疗、免疫疗法)提供了有效的途径,但肿瘤血管生成的存在却限制了这些治疗效果。

肿瘤血管生成的抑制有助于减弱肿瘤的营养供应和氧气供应,从而抑制其生长和扩散。

因此,抗血管生成疗法成为近年来肿瘤治疗的热点领域之一。

五、抗血管生成疗法的发展针对肿瘤血管生成的抗血管生成疗法主要包括靶向血管生成诱导因子、阻断血管生成信号传导通路和抑制肿瘤血管生成细胞等多个策略。

抗血管生成疗法的研究与发展使得我们能够更好地理解肿瘤的血管生成机制,并为肿瘤治疗提供新的思路和方法。

专利名称:肿瘤血管生成模型及其制备方法和应用专利类型:发明专利

发明人:王宣之,龙小燕

申请号:CN202010107828.2

申请日:20200221

公开号:CN111286489A

公开日:

20200616

专利内容由知识产权出版社提供

摘要:本发明提供一种肿瘤血管生成模型及其制备方法和应用。

所述肿瘤血管生成模型包括水凝胶微纤维,所述水凝胶微纤维呈柱形体的结构,所述水凝胶微纤维具有相接触的壳结构和芯结构,且所述壳结构位于所述芯结构的径向外侧;其中,所述壳结构源自于第一水凝胶材料,所述第一水凝胶材料负载有肿瘤细胞;所述芯结构源自于第二水凝胶材料。

本发明的肿瘤血管生成模型能够模拟体内肿瘤组织微环境所具有的三维结构,有利于肿瘤细胞和内皮细胞的旁分泌和自分泌功能发挥。

并且,两种细胞在生长的过程中不会产生接触抑制,且符合体内肿瘤细胞的分布规律。

申请人:皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院),华东数字医学工程研究院

地址:241001 安徽省芜湖市赭山西路2号

国籍:CN

代理机构:北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙)

更多信息请下载全文后查看。

肿瘤细胞诱导血管生成模型具体步骤及详细说明

肿瘤血管生成是指肿瘤微环境诱导的在原有血管基础上生成以毛细血管为主的血管系统,并在肿瘤组织内建立血液循环的过程。

肿瘤血管生成与肿瘤微环境密切相关,受多种促血管生成因子和(或)血管生成抑制因子的调节。

1、鸡胚准备和接种组织:选择北京白鸡种蛋,洗净,用l:1000苯扎溴铵(新洁尔灭)液浸泡3分钟,置37.8土0.5℃培养箱中孵育。

鸡胚发育第7天,蛋壳消毒后,标记制作2cmX3cm左右观察窗。

接种组织视研究目的而定,一定要在接种当日取材,充分清洗除去血污和粘液,再剪成1——2mm 组织小块。

2、组织接种:在制备鸡胚观察窗的次日,即鸡胚发育第8天进行组织接种。

每个鸡胚可接种5—7个组织小块于接种部位CAM表面,再用透明胶纸封好,继续孵育。

3、接种组织的收获与观察:组织接种后每12小时观察一次,到组织接种第11天(鸡胚发育第18天)收获接种组织,取出鸡胚,置接种组织连同周围的CAM于解剖显微镜下观察,并用10%甲醛固定保存,部分组织可作石蜡切片,用作血管生成研究的免疫组化染色等。

4、CAM的血管生成表现:组织接种24小时后,CAM血管开始向接种组织生长,随培养时间的延长,血管数目及直径均明显增加;第2天,新细小血管直接趋向组织;第3天,新生血管形成以接种组织为中心,10——20条放射状

血管网;尔后,CAM血管继续明显增加。

非接种部位与接种部位比较,CAM 血管数目少,大血管与小血管呈脉样均匀分布;而接种部位的CAM血管在接种组织周围弥散样增加,以组织为中心向周围呈放射状分布,在首先与组织发生联系的区域CAM血管更多。

第4天,可见新生细小CAM血管生长形成中、粗血管,并在中、粗血管继续分支出细小血管,形成新的血管网。

CAM血管管腔结构清晰,可区别动、静脉。

注意事项

该类体外实验研究,有很多人为因素影响,不能代表体内生理反应,因为内皮细胞在生长因子存在的条件下培养了很长一段时间,已被激活。

因此,有必要建立一类与体内生理反应有关的血管生成实验方法,尤其是与人类血管生成有关的血管生成实验。

CAM血管生成模型用于血管生成的研究,可取得两方面结果:

①检测评价接种物刺激CAM血管增生的血管生成作用,用于分析研究血管生成促进因子、抑制因子的活性和作用的检测,如肿瘤血管生成的研究等;

②对接种物,如肿瘤组织、自身的血管生成进行研究,用于分析不同组织的血管生成活性和作用,如肿瘤组织有引发新生血管生成的作用。