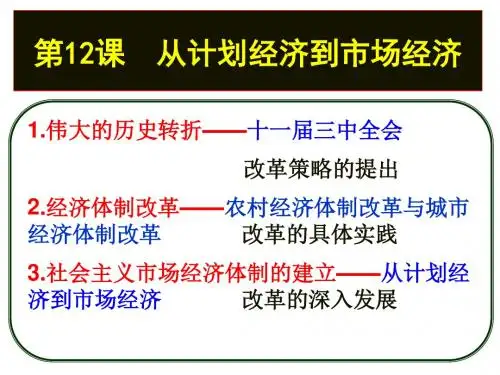

从计划经济到市场经济

- 格式:ppt

- 大小:1.84 MB

- 文档页数:20

从计划经济到市场经济中国经济体制的转型历程从计划经济到市场经济:中国经济体制的转型历程近几十年来,中国经济的发展取得了长足的进步,这让世界瞩目。

中国经济的崛起与其经济体制的转型密切相关。

本文将回顾中国经济体制的转型历程,从计划经济向市场经济的发展过程,以及转型所带来的重要变革。

第一阶段:计划经济时代(1949-1978)新中国成立后,为了实现国家的工业化和现代化,中国采取了计划经济的体制。

计划经济的核心是国家对经济活动的全面控制和调节,包括经济资源的配置、生产计划的制定以及价格的管理。

在这一时期,国家拥有所有主要的生产资料,并集中决策经济发展的方向和规模。

计划经济时代的产出和经济增长主要依靠农业集体化和国有企业的发展。

虽然在一定程度上实现了国家的工业化目标,但同时也存在生产效率低下、大规模浪费资源和不合理的资源配置等问题。

随着时间的推移,计划经济逐渐显露出诸多弊端,亟需进行改革。

第二阶段:改革开放与市场经济试点(1978-1992)在1978年,中国国家领导人决定进行经济体制改革,并逐步推行市场经济。

这一时期的改革开放政策为中国经济走向市场化打下了基础。

改革的重点是解除对农村集体经济的束缚,鼓励农民进行家庭联产承包责任制。

这一政策极大地激发了农民的生产积极性,农村经济有了长足的发展。

同时,中国还建立了一系列经济特区和开发区,吸引外国投资和技术。

这些特区和开发区成为中国经济改革的试验田,为市场经济体制的建立提供了宝贵经验。

与此同时,国有企业也开始进行改革和重组,引入股份制和现代企业制度。

第三阶段:社会主义市场经济体制的确立(1992至今)在1992年,中国确定了建立社会主义市场经济体制的目标,并通过市场经济体制改革的一系列政策,进一步深化改革。

这一转型标志着中国经济体制的进一步发展和完善。

社会主义市场经济体制充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,同时国家继续在宏观经济调控和社会保障等方面发挥重要作用。

中国经济体制的演变从计划经济到市场经济的转变中国经济体制的演变:从计划经济到市场经济的转变中国作为世界上最大的发展中国家之一,在过去几十年里经历了翻天覆地的改革开放和经济发展。

其中一个核心的转变就是从计划经济到市场经济的演变。

本文将探讨中国经济体制的转变过程,以及这一转变对中国经济和全球经济的影响。

一、计划经济时代1949年中华人民共和国成立后,中国采用了计划经济体制。

在这个体制下,政府制定经济计划并通过指令性的分配资源、定价和生产决策来实现经济发展。

国有企业是经济的主体,商品价格往往由政府控制。

这种体制在实现国家工业化和基础设施建设方面发挥了重要作用,但也存在着资源配置不合理、生产效率低下以及市场机制不健全等问题。

二、改革开放与市场经济的兴起在1978年以后,中国领导层意识到计划经济的弊端,并开始推行经济改革开放政策。

一系列的改革措施被采取,包括农村包产到户、开放沿海经济特区、引进外资等。

这些改革为中国经济的快速增长奠定了基础,市场经济的种子也在这个时期开始发芽。

随着改革开放的深入推进,市场经济在中国逐渐兴起。

1980年代末和1990年代初,私营企业的兴起和市场机制的引入使得市场在经济中的作用逐渐加强。

价格和资源配置逐渐由市场供求关系决定,经济的发展和决策权更多地交给企业和个人,而不是完全由政府决定。

三、迈向市场经济的转型中国的市场经济转型并非一蹴而就,而是一个长期逐步推进的过程。

2001年加入世界贸易组织(WTO)标志着中国市场经济转型的一个重要里程碑。

作为WTO成员国,中国承诺逐步放开市场准入、降低贸易壁垒、改善知识产权保护等,以进一步促进市场经济的发展。

同时,国有企业改革也是转型过程中的重要一环。

过去几十年里,政府逐步推行了国有企业改革,包括引入竞争机制、上市和混合所有制改革等。

这些改革旨在提高国有企业的效率和竞争力,并加强市场机制在资源配置中的作用。

四、市场经济的影响中国转向市场经济带来了许多显著的变化和影响。

中国经济体制从计划经济到市场经济的转型过程近四十年来,中国经济实现了从计划经济到市场经济的巨大转型。

这一转型过程,深刻地改变了中国的经济结构和发展方式,推动了中国在全球经济舞台上的崛起。

本文将探讨中国经济体制的转型过程,并分析其中的关键因素和挑战。

一、计划经济时期在中国成立之初,采取了计划经济体制,政府对经济活动的控制力度非常大。

计划经济时期,生产要素由政府所有,国有企业占据主导地位,个体经济和私营企业几乎不存在。

政府通过五年计划调控经济发展,资源配置完全依靠行政命令,市场机制发挥的作用相对较小。

然而,计划经济也带来了很多问题。

一方面,过分强调集中调控和政府主导的特点,导致资源配置效率低下,缺乏竞争机制。

另一方面,国有企业在效率和创新方面存在困难,产能过剩和浪费现象较为严重。

计划经济时期的低效率和低质量成为中国经济发展的制约因素。

二、改革开放背景下的经济体制转型1978年,中国启动了改革开放进程,着力推动经济体制改革。

这一改革的核心是通过市场机制来调动和配置资源,放宽政府对经济的干预,推动市场经济体制的建立。

在改革开放初期,中国采取了多元经济体制并存的方式,引入了市场机制。

特区经济、农村包产到户和外资引入等措施的推行,为市场经济体制的建立奠定了基础。

此外,进一步发展城市经济和开放沿海地区也为经济体制转型积累了经验。

随着改革的不断深化,中国进一步加强市场经济体制的建设。

政府大幅度减少对国有企业的直接干预,提高企业的自主性和市场竞争力。

同时,加大对非公有制经济和民营企业的支持力度,为市场经济的发展提供更多的市场主体。

这一阶段,中国经济快速增长,实现了历史性的转变。

三、市场经济的挑战和改革尽管经济体制转型初期带来了巨大的发展机遇,但也面临一系列的挑战。

一方面,市场经济体制的建立需要依法治理和市场监管体系的完善,因此,加强法制建设和监管能力提升成为必要的举措。

另一方面,国有企业改革和产权制度改革仍然存在困难,需要进一步深化。

中国经济的发展阶段计划经济到市场经济的转型模式中国经济的发展阶段:计划经济到市场经济的转型模式近几十年来,中国经济以惊人的速度实现了从计划经济到市场经济的转型。

这一转变模式对于中国经济的发展产生了深远的影响。

本文将探讨中国经济的发展阶段以及计划经济到市场经济的转型模式,并分析这一经济转型对中国经济的意义和挑战。

一、中国经济的发展阶段中国的经济发展可以划分为三个阶段:起步阶段、改革开放阶段和现代化建设阶段。

1. 起步阶段起步阶段指的是1949年新中国成立至1978年改革开放之前的时期。

在这个阶段,中国实行了计划经济体制,国家主导经济发展,通过五年计划来指导经济的发展方向。

国家对资源进行配置和分配,集中控制经济命脉,以加快工业化和农业现代化进程。

虽然取得了一定的成就,但也存在着资源配置不合理、效率低下等问题。

2. 改革开放阶段改革开放阶段始于1978年,是中国经济发展中的重要里程碑。

在这个阶段,中国逐步放开市场经济,引入了社会主义市场经济体制,并对外开放。

通过推行一系列的改革政策,中国经济得到了迅猛发展,GDP和人民生活水平都有了显著提升。

改革开放为计划经济向市场经济的转型创造了条件。

3. 现代化建设阶段现代化建设阶段是指从改革开放至今的时期。

中国经济已经进入高速增长的阶段,并且可以看到现代产业结构逐渐形成。

随着科技进步和人才培养的加强,中国经济正朝着更高质量、更可持续的方向发展。

二、计划经济到市场经济的转型模式计划经济到市场经济的转型模式在中国经济发展中具有重要的意义。

以下是这一转型模式的主要特点和过程:1. 特点计划经济到市场经济的转型模式反映了中国经济体制改革的总体方向,强调市场在资源配置中的决定性作用。

这一转型模式的特点包括放权、市场化、竞争、效益等。

中国通过大力放权、市场化改革,鼓励竞争,提高经济效益,推动经济向更高层次发展。

2. 过程计划经济到市场经济的转型是一个渐进而复杂的过程。

改革开放以来,中国通过一系列的改革开放政策逐步实现了这一转型。

从计划经济到市场经济概述计划经济和市场经济是两种不同的经济体制,分别在不同的时期和国家中得到实施。

本文将探讨从计划经济逐渐转向市场经济的原因、过程和影响。

计划经济的特点计划经济是一种由中央政府或计划部门制定计划、组织和监督经济活动的经济体制。

在计划经济下,资源配置由政府统一决策和分配,生产、流通和消费活动受到政府的严格控制和指导。

计划经济的特点包括: - 预先确定的经济目标和计划,如经济增长率、产出目标等; - 由政府决定资源配置,包括投资、生产、价格等; - 资源和产出的分配由政府决定,包括工资、价格等; - 经济活动由政府行政机构统一管理和监督。

计划经济的局限性计划经济在一些时期和国家中取得了一定的成就,但也暴露出一些局限性和问题。

计划经济的局限性包括: 1. 资源配置效率低下:由于资源配给主要依赖于政府决策,缺乏市场机制的调节和竞争,导致资源配置不合理、效率低下。

2. 创新能力不足:计划经济下,企业创新动力不强,缺乏竞争推动创新的动力和机制。

3. 消费者权益受损:计划经济下,市场供应不足以满足消费者需求,价格体系不完善,消费者权益得不到有效保护。

市场经济的兴起市场经济是一种以市场为基础的经济体制,市场在资源配置中起到关键作用,通过竞争机制决定资源的配置和价格的形成。

市场经济的特点包括: - 基于供求关系确定价格,通过供需的平衡实现资源与产品的有效配置; - 自由竞争机制,激励创新和提高效率; - 个体自由选择和契约精神的发展; - 政府仅提供公共产品、公正竞争的环境和法律监管。

市场经济兴起的原因主要包括: 1. 技术进步和国际贸易的发展:技术的进步和国际贸易的发展使得市场经济的实施和运作成为可能。

2. 扩大经济效益:市场经济能够通过竞争机制和资源优化配置,提高经济效益。

3. 个体选择自由:市场经济提供了个体选择和自由经营的机会,能够更好地激发个体的积极性和创造力。

从计划经济到市场经济的转变过程从计划经济逐渐转向市场经济是一个复杂的过程,涉及到经济、政治、社会等多个方面的变革。

中国经济体制改革的历程从计划经济到市场经济的转变中国经济体制改革是中国改革开放的核心内容之一,其目的是通过改革和创新,实现中国经济的快速发展和持续增长。

这一改革过程是一个从计划经济到市场经济的转变,历经了多个阶段和重大变革。

第一阶段:农村改革和城市集体经济在改革开放初期,中国的经济改革首先在农村展开。

1978年,中国农村改革推动了土地承包责任制的建立,解放了农民的生产活力,开启了一个由集体经营向家庭经营为主导的发展模式。

此举激发了农村经济的活力,农民收入也有了明显提高。

同时,城市集体经济也经历了一系列改革。

城市集体企业实行了利润责任制,解放了企业家精神,鼓励个人和集体投资,并逐渐放宽了对外开放政策。

这些变革促进了城市经济的发展,为后续的改革打下了基础。

第二阶段:市场经济体制的初步建立上世纪80年代末至90年代初,中国进一步推进了经济体制改革。

这一阶段的核心是建立市场经济体制和推进企业改革。

1984年,中国提出了"计划为主,市场为辅"的经济发展原则,开始逐步引入市场机制,允许市场在资源配置中起到决定性作用。

同样重要的是,中国对国有企业进行了改革。

这包括实行股份制改革、引入竞争机制和优化公司治理结构等。

这些改革措施使得国有企业的运作更加市场化和透明化,增加了效率和竞争力。

此外,在这一阶段,中国还积极吸引外国直接投资,加强了与国际市场的联系。

中国加入世界贸易组织(WTO)成为重要里程碑,这使中国经济更加开放,加速了市场经济体制的形成和发展。

第三阶段:深化改革与市场主体地位的确立进入21世纪,中国的经济体制改革进入深水区。

中国政府坚定不移地推进改革开放,继续优化经济结构、激发市场活力。

2003年,中国提出了"市场在资源配置中起决定性作用"的重要观点,正式确立市场经济的地位。

政府开始加大对市场经济的监管和服务。

同时,通过深化国企改革、放宽市场准入、推动金融体制改革等措施,为市场主体的成长和发展提供了更好的环境和机制。

中国经济发展模式的变化

中国经济发展模式经历了从计划经济向市场经济转变的过程,可以分为以下几个阶段的变化:1. 计划经济模式(1949-1978):在建国初期,中国采取了计划经济模式,通过重点发展重工业和军工等行业,实行国家统一调度和资源配置。

2. 改革开放模式(1978-2001):1978年,中国开始实施改革开放政策,放开了市场,引入了市场机制,鼓励民营经济发展。

在这一阶段,中国成功地推行了农村经济改革和沿海地区的经济特区建设,吸引了大量外国投资。

3. 社会主义市场经济模式(2001-现在):中国进一步加大了市场经济的改革力度,发展社会主义市场经济。

在这一阶段,中国逐步完善市场体制和法律法规,加强宏观调控,鼓励创新和科技进步。

中国还积极推动开放合作,加入世界贸易组织(WTO),成为全球最大的贸易国之一。

4. 高质量发展模式(当前):中国正在积极转变经济发展方式,强调高质量发展。

这包括加大科技创新力度,提高产业链水平,推动绿色可持续发展,提高人民生活水平等。

中国还在加强内陆地区和贫困地区的发展,促进区域协调发展。

总的来说,中国经济发展模式从计划经济到市场经济的转变,以及从高速增长向高质量发展的转变,都是为了适应国内外环境的变化,推动经济稳定增长和人民生活水平的提高。

从计划经济到市场经济中国经济体制改革的历史回顾与展望从计划经济到市场经济:中国经济体制改革的历史回顾与展望中国经济体制改革自1978年开始,标志着中国经济由计划经济向市场经济的转变。

经过几十年的发展,中国取得了巨大的成就,成为世界上最大的经济体之一。

本文将回顾中国经济体制改革的历史,并展望未来发展的方向。

一、计划经济的局限与转型背景中国在1949年建国后,采用了计划经济体制。

这种体制下,国家通过计划来决定资源的配置、企业的生产和消费品的供应。

在最初的几十年里,这种经济模式使中国实现了基本的工业化和农业现代化,但也暴露出一系列的问题。

首先,计划经济下的资源配置效率低下。

政府主导的决策过程严重制约了市场的灵活性和效率。

企业和个人没有自主权,无法根据市场需求进行生产和投资决策。

这导致了资源的浪费和不合理分配。

其次,计划经济使得经济增长缺乏动力。

在计划经济下,国家通过制定指标来评估地方政府和企业的绩效,而这些指标往往以增长速度为导向。

因此,追求经济增长成为当时中国经济的唯一目标,忽视了环境保护、社会公平等问题。

最后,计划经济无法刺激创新和竞争。

企业没有竞争的动力,创新能力和市场适应性也受到限制。

这导致中国经济在全球市场上缺乏竞争力。

正是基于这些问题,中国决定进行经济体制改革,转向市场经济。

二、市场经济改革的步伐与成就中国的市场经济改革始于1978年的邓小平改革开放政策。

这一政策的实施开启了中国经济的新时代。

市场经济改革的核心在于给予企业和个人更多的自主权和市场竞争的空间。

首先,中国建立了以市场为导向的资源配置机制。

国家逐步取消了计划经济时期的一系列行政干预和管制措施,放宽了对企业投资和生产方面的限制。

企业有了更多的自主权,能够根据市场需求来灵活调整生产和投资决策。

其次,中国加强了产权保护和法制建设。

作为市场经济的基础,私有产权得到了充分的保护。

政府加强了知识产权保护,完善了法律和法规体系,为企业提供了更加稳定和透明的市场环境。

计划经济向市场经济转变的例子计划经济向市场经济转变是指国家逐步放弃对经济的直接控制和干预,转而通过市场机制来调节资源配置和经济运行。

下面是十个以计划经济向市场经济转变的例子:1.中国的改革开放:中国在1978年开始实施改革开放政策,逐步放开市场,引入市场机制,推动经济向市场化方向转变。

这一政策的实施带来了中国经济的快速发展。

2.俄罗斯的私有化改革:苏联解体后,俄罗斯开始进行私有化改革,将国有企业转让给私人或外国投资者,逐步建立市场经济体系。

3.东欧国家的过渡期:东欧国家在冷战结束后,逐步放弃计划经济,引入市场机制,进行市场经济改革。

这些国家通过引入市场机制,推动了经济的发展和转型。

4.印度的经济改革:印度在1991年进行了一系列的经济改革,放开了外贸和外资准入,逐步引入市场机制,推动经济发展和转型。

5.越南的经济改革:越南在1986年开始实施经济改革政策,逐步放开市场,引入市场机制,推动经济向市场化方向转变。

6.古巴的经济改革:古巴在近年来进行了一系列经济改革,放宽了对私营经济的限制,开放了自由市场,逐步向市场经济转变。

7.柬埔寨的市场化改革:柬埔寨在20世纪90年代进行了一系列的市场化改革,放开了对外贸易和外资的限制,逐步引入市场机制,推动经济发展。

8.蒙古的经济改革:蒙古在1990年代进行了一系列的经济改革,放开了对外贸易和外资的限制,逐步引入市场机制,推动经济向市场化方向转变。

9.哈萨克斯坦的市场化改革:哈萨克斯坦在独立后进行了一系列的市场化改革,放开了对外贸易和外资的限制,逐步引入市场机制,推动经济发展。

10.乌克兰的经济改革:乌克兰在1990年代进行了一系列的经济改革,放开了对外贸易和外资的限制,逐步引入市场机制,推动经济向市场化方向转变。

这些例子都是在不同的国家和时期,通过放开市场、引入市场机制等措施,逐步推动经济向市场经济转变的典型案例。

通过这些转变,这些国家取得了不同程度的经济发展和转型。

中国改革开放从计划经济到市场经济中国改革开放是中国近代历史上的一场革命性变革,更是中国经济发展史上的里程碑。

改革开放由计划经济向市场经济的转变,为中国经济的快速崛起奠定了基础。

本文将从中国改革开放的历史背景、改革开放的三个阶段以及其所带来的深远影响三个方面进行论述。

一、历史背景1978年,中国全面启动了改革开放的历程。

此前,中国长期实行计划经济体制,国有企业垄断经济命脉,市场资源配置效率低下,经济发展缓慢。

改革开放的决策背后,是对计划经济体制固有弊端的深刻反思与总结,同时也是对市场经济体制在国际上取得巨大成功的认可。

作为社会主义国家,中国在改革开放的初期面临着巨大的挑战和风险,但决策者们敢于尝试,最终迎来了巨大的成功。

二、改革开放的三个阶段1. 经济体制改革阶段改革开放初期,中国重点进行的是经济体制改革。

首先,国有企业非公有化进程加速,私营经济得到蓬勃发展。

其次,中国积极吸纳外资,引进先进技术与管理经验。

另外,特区政策的实施在中国经济发展中扮演了重要角色。

通过建立经济特区和对外开放城市,中国吸引了大量外资、技术和企业,推动经济发展。

这一阶段改革为中国经济的快速增长打下了坚实基础。

2. 市场化改革阶段随着改革的不断深入,中国开始大胆推进市场化改革。

这一阶段的主要目标是建立市场经济体制,包括完善市场体系、推进国有企业改革、加强金融体系建设等。

其中,国有企业改革是重中之重,通过引入市场竞争机制,激发企业活力,提高经济效益。

同时,金融体制改革也是市场化改革的重要组成部分,包括建设现代金融体系、推进利率市场化、开展股票市场改革等。

市场化改革使中国经济实现了快速增长,并促进了人民生活水平的提高。

3. 对外开放阶段改革开放的最后一个阶段是对外开放。

中国积极与世界各国开展贸易合作,加入世界贸易组织,大胆拓展对外开放程度。

这一阶段的关键是推动外贸出口、吸引外资和促进中国企业“走出去”。

通过对外开放,中国融入全球经济体系,吸纳了大量先进技术和管理经验,加快了自身发展的步伐。

中国经济体制的演变从计划经济到市场经济中国是世界上最大的发展中国家,其经济体制的演变对国内外产生了深远的影响。

中国经济体制的演变可追溯到1949年中华人民共和国成立之后。

在成立初期,中国采用了计划经济体制,然而在改革开放政策的推动下,中国逐渐过渡到市场经济体制。

本文将就中国经济体制的演变过程进行探讨。

一、计划经济的形成和特点1949年,中华人民共和国成立后,中国开始实行计划经济体制。

这一体制的核心是由国家制定经济发展的计划,并通过国家机关来实施。

计划经济体制的特点主要包括以下几个方面:1. 中央对经济的高度集中控制:在计划经济体制下,政府通过中央计划的方式对资源配置进行控制,实现对国民经济的全面调控和管理。

2. 国有企业的主导地位:计划经济体制下,国有企业占据着主导地位,通过国家直接控制和管理,实现对经济资源的统一配置和分配。

3. 低效率和资源浪费:由于计划经济体制下的资源配置和分配主要依赖于政府的指导和决策,导致了低效率和资源的浪费。

二、改革开放与社会主义市场经济的形成1978年,中国开始实行改革开放的政策,这一政策的核心是逐渐引入市场机制和推动经济的市场化。

改革开放的政策对中国经济体制带来了深刻的影响,社会主义市场经济逐渐形成。

其主要特点如下:1. 市场在资源配置中的决定性作用:改革开放之后,中国逐渐肃清了计划经济体制下的繁文缛节,实行市场价格的形成机制,并鼓励市场竞争,市场在资源配置中的作用逐渐增强。

2. 非公有制经济的快速发展:改革开放之后,中国逐渐放宽对民营经济和外资的限制,鼓励非公有制经济的发展。

这一举措推动了多元化的经济体制发展,并带动了中国经济的快速增长。

3. 国有企业的改革与转型:在改革开放的过程中,国有企业面临着巨大的改革压力。

为了适应市场经济的需要,中国对国有企业进行了改革与转型,推动其走向市场化。

三、中国市场经济体制的发展与挑战随着改革开放的深入进行,中国市场经济体制也得到了进一步的发展和完善。

中国经济体制改革的成功之路从计划经济到市场经济中国经济体制改革是中国近代发展的重要里程碑,也是中国经济奇迹的关键所在。

自1978年以来,中国通过逐步放开市场,发展市场经济,成功地从计划经济转变为市场经济。

这一经济体制改革的成功之路为世界所瞩目,本文将探讨中国经济体制改革的背景、主要内容以及对中国经济发展的影响。

一、背景中国的计划经济体制在20世纪中叶至20世纪末一直占主导地位。

计划经济意味着中央政府通过五年规划来指导国民经济的发展。

然而,长期以来,计划经济给中国经济发展带来了诸多问题。

集中决策、资源分配不均等因素限制了市场的发展和经济的创新力。

因此,中国迫切需要改革经济体制,转向市场经济模式。

二、主要内容中国经济体制改革主要包含以下几个方面的内容:1.企业改革中国经济体制改革的重要组成部分是企业改革。

在过去,大部分企业都是由国有企业组成,而这些企业通常由政府直接管理。

为了增加经济活力和提高效率,中国开始进行企业改革,鼓励私营企业的发展,并逐步引入市场机制。

随着这一改革的推进,中国的企业结构发生了巨大变化,市场竞争的力量进一步增强。

2.价格改革在计划经济体制下,价格通常由政府来制定,导致市场资源配置失衡。

中国的经济体制改革中,价格改革是一个重要的方面。

通过逐步放开价格管制,中国鼓励价格形成机制的自主运作,从而使市场力量决定价格。

这一举措促使市场配置资源的效率提升,并激发了经济的活力。

3.农村改革在中国,农村是经济改革的重要领域之一。

中国通过实行家庭联产承包责任制,改变了农村土地的集体所有制,鼓励农民发展生产并享有相应的权益。

这一改革措施极大地激发了农民的生产积极性,提高了农村经济的发展水平,为中国的经济体制改革奠定了基础。

三、对中国经济发展的影响中国经济体制改革的成功之路为中国经济发展带来了巨大的变革和成就。

以下是其主要影响:1.经济增长中国经济体制改革的成功推动了中国经济的快速增长。

市场经济的引入加速了资源配置的效率,激发了企业和个人的创新潜力。

中国的经济体制从计划经济到市场经济中国是世界上最大的发展中国家,其经济体制的转变对于中国的现代化建设具有重要意义。

自改革开放以来,中国的经济体制经历了从计划经济向市场经济的转变。

这一转变对于推动中国的经济快速发展起到了至关重要的作用。

本文将从不同层面和角度来探究这一转变的历程以及其带来的影响。

一、计划经济的特点计划经济是指一个国家通过政府的指令性计划来组织和调节整个国民经济的运行。

在计划经济体制下,政府对资源配置和经济发展进行全面控制和调控,企业主要由政府所有和管理,经济活动主要由中央计划部门决策。

在中国的计划经济时期,国有经济占据主导地位,市场的作用相对较小。

政府通过五年计划制定国家的经济发展目标,并对生产、分配、投资等方面进行全面指导和管理。

虽然计划经济体制在一定程度上推动了中国的工业化进程和基础设施建设,但也存在资源配置不合理、效率低下等问题。

二、市场经济的兴起随着改革开放的深入推进,市场经济逐渐兴起并在中国的经济体制中发挥了重要作用。

市场经济是指生产者和消费者通过价格机制在市场上自由决定供求关系,资源配置主要依靠市场机制进行的一种经济体制。

中国的市场经济改革始于农村的家庭联产承包责任制的实行,之后逐步推进了国有企业改革、价格改革、财税体制改革等,逐步引入市场竞争机制,在经济体制中赋予市场更大的决策与协调功能。

市场经济的兴起不仅推动了中国生产力的提升和经济增长的加快,也为资源合理配置、激励创新、促进消费发挥了积极作用。

同时,市场经济也带来了风险与挑战,如市场竞争加剧、收入分配不均等问题。

三、中国经济体制转变的影响中国经济体制从计划经济向市场经济的转变对中国的经济和社会发展产生了深远的影响。

首先,市场经济改革为中国经济发展提供了强大的动力。

由于市场经济能更好地激发企业家精神和创新潜力,中国的民营经济快速崛起,并成为经济增长的主要推动力量。

市场经济还吸引了大量的国际投资和技术引进,推动了中国对外开放。

中国经济体制的演变从计划经济到市场经济的转型中国是一个经济体制发生巨大演变的国家,经历了从计划经济到市场经济的转型过程。

这一转型对于中国经济的发展起到了决定性的作用。

本文将从历史背景、主要阶段和特点三个方面进行探讨。

一、历史背景中国的计划经济时期始于1953年,其核心是由政府集中决策、计划调控国民经济的运行。

这种经济体制在初期推动了中国经济的快速发展,并在一定程度上实现了工业化和国家现代化的目标。

然而,随着时代的变迁和国际形势的变化,计划经济也暴露出了一系列的问题和矛盾,改革的呼声越来越高。

二、主要阶段1. 经济体制改革的起步阶段(1978年-1992年)1978年,中国开始实行改革开放政策,这标志着中国经济体制的重大改革。

在这个阶段,中国着重在农村实行家庭联产承包责任制,鼓励农民生产积极性,推动了农村经济的发展。

同时,中国还引入了市场机制,开放对外贸易,吸引外资,这使得中国的外贸和外资迅速增长。

2. 单元经济体制改革的推进阶段(1993年-2001年)在这一阶段,中国经济体制改革向城市和国营企业领域深入推进。

城市经济改革的核心是建立市场经济体制,鼓励自主创业和个体经营。

同时,国有企业改革注重优化资源配置,提高效益。

这一阶段的改革带来了中国经济快速增长的势头,也带来了一系列的社会问题,如失业和贫富差距的扩大。

3. 经济体制全面改革的深化阶段(2002年至今)2002年,中国进一步推进经济体制改革,重点在于深化市场化改革,进一步扩大对外开放。

这一阶段的改革措施包括加强产权保护、推进价格市场化、完善金融体系等。

改革的成果显著,中国经济快速增长,成为世界第二大经济体。

三、特点1. 由计划经济逐渐向市场经济转型,市场机制的作用逐步增强。

2. 国家逐步减少对经济的直接干预,发挥市场在资源配置中的决定性作用。

3. 快速发展的经济带来了诸多社会问题,如失业、贫富差距等,需要进一步改革和解决。

总结:中国经济体制的演变从计划经济到市场经济的转型是中国经济发展中的重要里程碑,为中国经济的持续增长和全球化进程提供了强大动力。

2024年从计划经济到市场经济引言计划经济和市场经济是经济发展过程中两种不同的经济模式。

计划经济是由政府集中管理和控制资源配置的经济模式,而市场经济则是通过市场的供求关系来决定资源配置的经济模式。

计划经济主要在社会主义国家中实行,然而,随着时间的发展和社会经济的变化,越来越多的国家开始转向市场经济。

本文将讨论2024年从计划经济到市场经济的转变,并探讨这个转变对经济发展的影响。

一、背景和原因计划经济的核心是由中央政府制定经济计划,并由政府来控制资源配置和经济活动。

计划经济曾在20世纪许多社会主义国家中取得了一定的成功,但随着时间的推移,计划经济模式也暴露出一些问题,如资源的浪费、创新的缺乏和效率的低下。

转向市场经济的原因主要有以下几个:1.全球化的发展:全球化进程加速了国际间的交流和市场的开放,这使得计划经济的局限性逐渐显现出来。

市场经济可以更好地适应全球市场的发展趋势,提高经济的竞争力。

2.科技进步:科技的不断进步和创新对经济发展起到了积极的推动作用。

市场经济能够更好地激发和激励创新,提高经济的生产力和效益。

3.社会需求的变化:随着社会变迁,人们对生活质量和个人自由的追求也在增加。

市场经济能够更好地响应市场需求,提高资源配置的透明度和公正性,满足人们多样化的需求。

二、转变的过程从计划经济到市场经济的转变需要经历以下几个阶段:1.改革开放:经济改革是转变的起点,通过开放市场、吸引外资和引入市场机制,逐步改变原有的经济模式,引入市场的力量。

2.法制建设:市场经济需要有一个健全的法制环境来保证交易的公平和秩序,因此,建立健全的法律体系对于市场经济的发展至关重要。

3.市场化改革:市场经济的核心是市场机制的运作。

通过逐步淘汰计划经济中的定价和资源配置机制,引入价格的自由调节和市场供求关系,实现资源的有效配置和竞争。

4.体制改革:市场经济需要一个健全的体制来支撑和保障经济的发展。

这包括建立独立的监管机构、完善财税制度和金融体系等。