凭借抗寄生虫疗法,三位科学家获得诺贝尔医学奖

- 格式:pdf

- 大小:546.44 KB

- 文档页数:5

2015诺贝尔生理学或医学奖揭晓中国女科学家屠呦呦获奖国际在线消息(记者敖丹娜、段雪莲):当地时间5日,瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布,中国女科学家屠呦呦,以及来自爱尔兰的科学家威廉·坎贝尔、来自日本的科学家大村敏分享2015年诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他们在寄生虫疾病治疗研究方面取得的成就。

屠呦呦也成为首位获得该奖的中国人。

2015年诺贝尔生理学或医学奖5日中午在瑞典斯德哥尔摩揭晓。

诺贝尔生理学或医学奖委员会秘书长乌尔班·伦达尔当天在卡罗琳医学院宣布了获奖结果:“诺贝尔委员会卡罗琳医学院评审委员会今日将诺贝尔生理学或医学奖一半授予威廉姆·坎贝尔和大村敏,以表彰他们在创新丝虫病疗法方面的贡献;另一半授予屠呦呦,以表彰她在疟疾新疗法方面的贡献。

”中国女科学家屠呦呦生于1930年,是中国中医研究院终身研究员兼首席研究员。

上世纪六、七十年代,屠呦呦带领科研组与国内其他机构合作,运用现代科技,发掘中药的活性成分,创制了具有国际影响的新型抗疟药——青蒿素和双氢青蒿素。

世界卫生组织也将青蒿素和相关药剂列入其治疗疟疾的“基本药品”目录。

诺贝尔生理学或医学奖委员会成员扬·安德森在评价屠呦呦的医学发现时表示:“早在1700年前,关于中药青蒿对治疗高热有效果的理论就已经存在。

但是,屠呦呦的贡献在于如何确定青蒿中哪些成分是有效的,以及如何提取这些有效成分,这可以说是医药研究创新的范例,这一成果最终通过临床研究和动物实验,实现了此类抗疟新药青蒿素的大规模生产。

”几千年来,寄生虫病一直困扰人类,成为重大的全球性健康问题。

今年的诺贝尔生理学或医学奖3位获奖者都在寄生虫疾病疗法上做出了革命性贡献。

诺贝尔生理学或医学奖委员会成员汉斯·福斯贝格教授表示,他们的研究成果在改善人类健康和减少患者病痛方面意义巨大:“寄生虫疾病长期以来威胁着人类健康,即使在今天,它仍旧困扰着世界上亿万易感染人群。

免疫学中诺贝尔奖获得者及其主要成果免疫学是指研究人体免疫系统如何保护身体免受疾病侵害的学科。

自从20世纪初以来,免疫学一直是科学研究的热点之一。

截至2022年,已有23位科学家因为对免疫系统和免疫学的研究而获得了诺贝尔奖。

1. 保罗·埃尔利希(1908年获奖):贡献了抗毒素学说,证明了有些疾病(如白喉)可以通过注射抗毒素来治疗。

2. 伊凡·巴斯德(1915年获奖):发现蛋白质血清可以起到治疗疾病的作用,开创了血清学的时代。

3. 查尔斯·里弗斯(1945年获奖):发现了肝炎病毒和黄热病病毒,对于预防和治疗这些疾病做出了重要的贡献。

4. 安德烈·兰伯特(1951年获奖):发现了嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞,这种发现为后来的免疫细胞学研究奠定了基础。

5. 佛朗西斯·克里克(1962年获奖):发现抗体的结构,为后来的抗体工程和体外诊断技术发展提供了重要基础。

6. 约翰·伯克斯·朗斯特纳(1960年获奖): 在研究传染性贫血病毒的过程中,他第一次发现了病毒抗原。

7. 彼得·梅多瓦(1960年获奖):发现了鸡胚中的淋巴细胞,这是免疫细胞学和淋巴系统生物学方面的重要进展。

8. 杰罗姆·朗格(1960年获奖):发现了淋巴细胞(一种钙离子依赖性活细胞),对于淋巴细胞在免疫系统中的重要作用提供了证据。

10. Roger Guillemin (1977年获奖):在研究大脑腺垂体激素过程中,发现了神经肽和神经调节肽,这是非常重要的神经免疫学领域的发现。

11. Ralph Steinman (2011年获奖,追授荣誉):发现了树突状细胞,这是免疫学研究中的里程碑之一。

他的研究促进了对抗病毒和癌症的免疫治疗的发展。

12. James Allison 和 Tasuku Honjo (2018年获奖):他们的研究开创了抑制免疫检查点的概念,这种治疗方法被广泛应用于治疗多种类型的癌症。

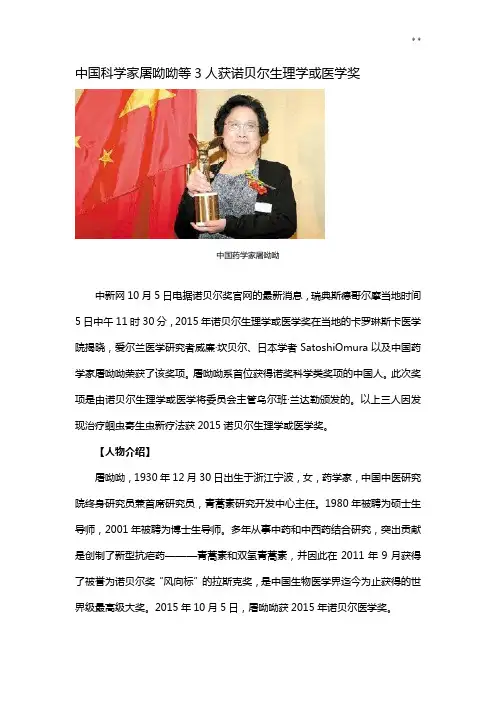

中国科学家屠呦呦等3人获诺贝尔生理学或医学奖中国药学家屠呦呦中新网10月5日电据诺贝尔奖官网的最新消息,瑞典斯德哥尔摩当地时间5日中午11时30分,2015年诺贝尔生理学或医学奖在当地的卡罗琳斯卡医学院揭晓,爱尔兰医学研究者威廉·坎贝尔、日本学者SatoshiOmura以及中国药学家屠呦呦荣获了该奖项。

屠呦呦系首位获得诺奖科学类奖项的中国人。

此次奖项是由诺贝尔生理学或医学将委员会主管乌尔班·兰达勒颁发的。

以上三人因发现治疗蛔虫寄生虫新疗法获2015诺贝尔生理学或医学奖。

【人物介绍】屠呦呦,1930年12月30日出生于浙江宁波,女,药学家,中国中医研究院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究开发中心主任。

1980年被聘为硕士生导师,2001年被聘为博士生导师。

多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制了新型抗疟药———青蒿素和双氢青蒿素,并因此在2011年9月获得了被誉为诺贝尔奖“风向标”的拉斯克奖,是中国生物医学界迄今为止获得的世界级最高级大奖。

2015年10月5日,屠呦呦获2015年诺贝尔医学奖。

屠呦呦自幼耳闻目睹中药治病的奇特疗效,小时候就对中药有了深刻印象,这促使她后来去探索其中的奥秘。

考大学时,屠呦呦选择药物学专业为第一志愿。

她认为药物是治疗疾病的主要手段与工具。

1951年,屠呦呦如愿考入北京医学院(现为北京医科大学)药学系,所选专业正是当时一般人缺乏兴趣的生药学。

她觉得生药专业最可能接近探索具有悠久历史的中医药领域,符合自己的志趣和理想。

在大学4年期间,屠呦呦努力学习,取得了优良的成绩。

在专业课程中,她尤其对植物化学、本草学和植物分类学有着极大的兴趣。

1955年,屠呦呦大学毕业,分配到卫生部直属的中医研究院(现中国中医研究院)工作。

从此,她埋头从事生药、炮制及化学等中药研究,开始了她为之奋斗一生的事业。

当时,正值初创的中医研究院工作条件差,设备简陋,科研人员不足。

但是,党的“继承、发扬中医药学宝库,积极发展中医药事业”的政策,遂成为广大中医药工作者的奋斗目标。

【高中生物】“2021年诺贝尔医学或生理学奖”解读2021年诺贝尔医学或生理学奖,授予了:布鲁斯?巴特勒(Bruce A. Beutler)、朱尔斯?霍夫曼(Jules A. Hoffmann)和拉尔夫?斯坦曼(Ralph Steinman)三位得主。

Bruce A. Beutler和Jules A. Hoffmann,获奖理由是“先天免疫激活方面的发现”;Ralph M. Steinman,获奖理由是“发现树枝状细胞及其在获得性免疫中的作用”。

三位科学家没有在一起共事,而依相关论文发表先后,斯坦曼最先,1973年;霍夫曼其次,1996年;博伊特勒最后,1998年。

三位诺奖得主发现的免疫系统激活的关键原理,彻底革新了我们对免疫系统的认识,改变了对免疫系统的理解。

1 健康防御的系统──免疫系统生活中病原微生物(细菌、病毒、真菌和寄生虫)时时威胁着我们,大多数人们拥有强有力的防御机制所以未能患上疾病。

这是因为我们奇妙的人体配备了有力的健康防御系统──免疫系统。

人体的“健康防御系统”共有两道防线,首先是先天性免疫,又叫自然免疫。

先天性免疫反应会在人体被病毒、细菌、寄生虫感染后迅速启动,主要作用是在“入侵者”进入人体时作出第一反应,通过发炎等手段消灭入侵微生物,防止它们的进一步侵害。

一旦这道防线被攻破,人体防御系统的下一道防线,立即“进入战斗状态”,这就是适应性免疫,又叫获得性免疫。

这道防线会“集中火力”消灭已被感染的细胞,消除它们对人体健康的威胁。

人类和其他动物通过免疫应答使自身免受细菌和其他微生物的攻击,长期以来,科学家们一直在探寻免疫应答的“守护者”。

人体免疫系统的构造在20世纪已经被逐步揭示,比如抗体的结构构成、T细胞识别外来物质的原理等。

但是,在Bruce A. Beutler;Jules A. Hoffmann和Ralph Steinman的相关研究发现之前,先天和获得性免疫的激活以及先天和获得性免疫的间的“互动”及调控机制一直扑朔迷离。

屠呦呦:从“三无”教授到诺奖得主热点素材三维透视青蒿素的提取是一个世界公认的难题,美国筛选了近30万个化合物而没有结果;中国在1967年就组织全国7省市开展包括中草药在内的抗疟疾药物研究,先后筛选化合物及中草药达4万多种,也没有取得阳性结果。

1969年,屠呦呦所在的中医研究院接到了一个“中草药抗疟”的研发任务。

时年39岁的屠呦呦临危受命,担任科技组组长。

屠呦呦和同事们通过翻阅中医药典籍、寻访民间医生,搜集了包括青蒿在内的600多种可能对疟疾治疗有效果的中药药方,对其中200多种中草药380多种提取物进行筛查,用老鼠做试验,但没有发现有效结果。

直到第191次试验,才真正发现了有效成分。

从蒿族植物的品种选择到提取部位的去留存废,从浸泡液体的尝试筛选到提取方法的反复摸索,屠呦呦和她年轻的同事们熬过了无数个不眠之夜,体会过无数次碰壁挫折。

为了提取青蒿素,屠呦呦没日没夜泡在实验室里,满身都是酒精味。

为了验证青蒿素的疗效和安全,她以身试毒,弄坏了肝脏。

她的同事们也都愿意在自己身上试验药的毒性。

在谈及青蒿素药物开发的过程时,屠呦呦说:“青蒿素的发现,不是我一个人的成绩,是多年来研究集体攻关的成绩,是团队共同努力的成果,是中国科学家集体的荣誉。

”她说:“这次获奖,说明中医药是个伟大的宝库,但也不是捡来就可以用的。

”“荣誉多了,责任更大,我还有很多事要做。

”素材解读:“三无教授”屠呦呦荣获诺贝尔医学奖,这个昔日里少为人知的任劳任怨、执着坚持、默默奉献的科学家,一时名声大噪,引起人们的广泛关注和热议。

其实,屠呦呦荣获诺贝尔医学奖并非偶然。

窥探屠呦呦数十年来的科研之路,她的敬业、奉献、坚持、合作,都为她今日获奖奠定了坚实的基础,为她摘取世界大奖做了最好的注脚。

1、勤于钻研,敬业奉献。

对于“三无教授”屠呦呦荣获诺奖,不少人表示惊讶,不可思议。

然而,了解了屠呦呦的科研之路,这样的惊讶就可以悄然消失,这样的疑问自可以烟消云散。

由爱尔兰医学家威廉·坎贝尔、日本科学家大村智(SatoshiOmura)、中国药学家屠呦呦分享。

表彰他们在以上三人因发现治疗蛔虫寄生虫疾病治疗研究方面取得的成就。

屠呦呦多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制新型抗疟药———青蒿素和双氢青蒿素,减少了疟疾患者的死亡率。

美国德鲁大学寄生虫学家威廉·坎贝尔和日本大村智教授共同发现了一种新药——阿维菌素,其衍生物有效地降低了河盲症和淋巴丝虫病的几率,在对其他寄生虫疾病的治疗中也显示出较好的疗效。

河盲症(也称盘尾丝虫病)因导致眼角膜慢性炎症最终会导致患者失明,淋巴丝虫病会引起慢性水肿,导致终生残疾,典型症状表现为比如象皮肿(淋巴水肿)和阴囊鞘膜积液。

疟疾是我们已知与人类共存时间最长的疾病,它是一种由单细胞寄生虫引发的蚊媒疾病,单细胞寄生虫侵入人类红细胞引起发烧,严重情况下造成脑损伤。

大村智是日本的微生物学家,他专注于一个细菌群落——生活在土壤中的霉菌,这种菌类会产生大量抗菌活性剂(包括1952年的诺贝尔奖获得者塞尔曼·沃克斯曼发现的链霉素)。

大村智教授用独特的技巧发展起大规模培养和表征这些细菌的方法,并从土壤样本中分离出新的链霉菌菌株,还成功地在实验室中将它们培养出来。

从数千个不同的培养皿中,他选出大约50个最有希望的菌株,并进一步分析它们对付有害微生物的活性。

威廉·坎贝尔在美国从事寄生虫生物学研究,他获得了大村智的链霉菌培养菌株并继续研究它们的功效。

坎贝尔的工作表明,一个培养菌株中的成分可显著地防止家养农场动物受到寄生虫的感染。

生物活性剂的纯化名称为阿维菌素,随后经化学改性将之发展成一种叫做伊维菌素的更有效的化合物。

此后对伊维菌素在感染寄生虫患者中的人体测试结果显示,它可有效杀死寄生虫幼虫(微丝)。

大村智和坎贝尔共同发现了这样一类新的具有超强疗效的抗寄生虫药物。

疟疾的传统治法是使用奎宁,但是其治愈成功率在逐渐下降。

诺贝尔奖与免疫学的百年渊源10月3日,瑞典卡洛琳医学院宣布:三位免疫学家布鲁斯·巴特勒(Bruce A. Beutler)、朱尔斯·霍夫曼(Jules A. Hoffmann)和拉尔夫·斯坦曼(Ralph M. Steinman),共同获得本年度诺贝尔生理学或医学奖。

算上本届,近百年来免疫学研究获诺贝尔生理学或医学奖已经累计达到17次。

作为一个年轻的学科,免疫学能够屡获殊荣,这主要源于是其生命科学理论上取得的突破,以及在临床应用上获得的巨大成功。

理论上的突破19世纪,虽然人痘、牛痘可以预防天花,也出现了灭活疫苗(巴斯德的炭疽疫苗、狂犬疫苗),但是人们只能靠接种疫苗“主动免疫”,而对于机体免疫过程的发生原理却毫无认识。

1901年,首届诺贝尔生理或医学奖就授予了德国人贝林(Emil V on Behring),其发现了“抗毒素”,用动物血清治疗白喉患者取得巨大成功。

这也是免疫学上“被动免疫”和“血清疗法”的先河。

当初的“抗毒素”便是今天免疫学上“抗体”概念的雏形。

1908年,诺贝尔生理或医学奖授予德国科学家欧立希(Paul Ehrlich)和俄国科学家梅切尼科夫(Elie Metchnikoff),前者提出了抗体侧链形成的理论,认为抗体和抗原可以如同“钥匙和锁的匹配”,并且发现了补体的效应功能,因此被称为“体液免疫之父”;后者发现巨噬细胞和小噬细胞可以清除病原菌,提出创立了“细胞吞噬学说”,被誉为“细胞免疫之父”。

体液、细胞免疫学说的形成,也标志着免疫学科理论架构的形成。

此后,诺贝尔生理学或医学奖就格外钟情“免疫学”这个年轻学科,基本上免疫学范畴内每一个核心问题的阐释,每一次基础理论的突破,都在若干年后荣膺诺奖。

对于抗体的物质基础,美国科学家埃德尔曼、英国科学家波特研究发现,抗体是四肽组成的免疫球蛋白(1972年诺贝尔奖)。

对于抗体多样性的来源问题,从开始的“侧链形成理论”(1908年诺贝尔奖),发展到“克隆选择学说”(1960年诺贝尔奖),再到相对成熟的“天然选择学说”(1984年诺贝尔奖),最终通过杂交瘤技术(1984年诺贝尔奖)和抗体基因重排规律(1987年诺贝尔奖)得以证明。

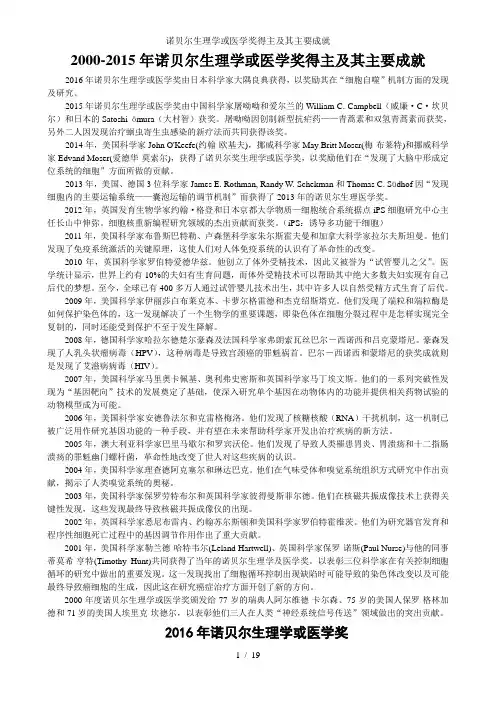

2000-2015年诺贝尔生理学或医学奖得主及其主要成就2016年诺贝尔生理学或医学奖由日本科学家大隅良典获得,以奖励其在“细胞自噬”机制方面的发现及研究。

2015年诺贝尔生理学或医学奖由中国科学家屠呦呦和爱尔兰的William C. Campbell(威廉·C·坎贝尔)和日本的Satoshi ōmura(大村智)获奖。

屠呦呦因创制新型抗疟药——青蒿素和双氢青蒿素而获奖,另外二人因发现治疗蛔虫寄生虫感染的新疗法而共同获得该奖。

2014年,美国科学家John O'Keefe(约翰-欧基夫),挪威科学家May Britt Moser(梅-布莱特)和挪威科学家Edvand Moser(爱德华-莫索尔),获得了诺贝尔奖生理学或医学奖,以奖励他们在“发现了大脑中形成定位系统的细胞”方面所做的贡献。

2013年,美国、德国3位科学家James E. Rothman, Randy W. Schekman和Thomas C. Südhof因“发现细胞内的主要运输系统——囊泡运输的调节机制”而获得了2013年的诺贝尔生理医学奖。

2012年,英国发育生物学家约翰·格登和日本京都大学物质—细胞统合系统据点iPS细胞研究中心主任长山中伸弥。

细胞核重新编程研究领域的杰出贡献而获奖。

(iPS:诱导多功能干细胞)2011年,美国科学家布鲁斯巴特勒、卢森堡科学家朱尔斯霍夫曼和加拿大科学家拉尔夫斯坦曼。

他们发现了免疫系统激活的关键原理,这使人们对人体免疫系统的认识有了革命性的改变。

2010年,英国科学家罗伯特爱德华兹。

他创立了体外受精技术,因此又被誉为“试管婴儿之父”。

医学统计显示,世界上约有10%的夫妇有生育问题,而体外受精技术可以帮助其中绝大多数夫妇实现有自己后代的梦想。

至今,全球已有400多万人通过试管婴儿技术出生,其中许多人以自然受精方式生育了后代。

2009年,美国科学家伊丽莎白布莱克本、卡萝尔格雷德和杰克绍斯塔克。

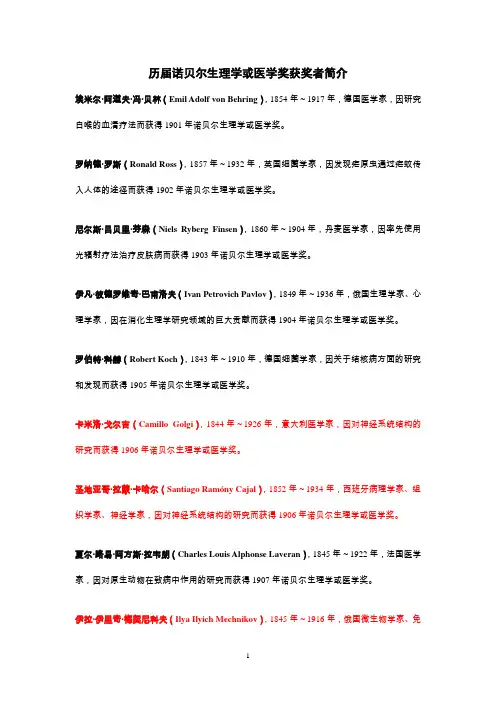

历届诺贝尔生理学或医学奖获奖者简介埃米尔〃阿道夫〃冯〃贝林(Emil Adolf von Behring),1854年~1917年,德国医学家,因研究白喉的血清疗法而获得1901年诺贝尔生理学或医学奖。

罗纳德〃罗斯(Ronald Ross),1857年~1932年,英国细菌学家,因发现疟原虫通过疟蚊传入人体的途径而获得1902年诺贝尔生理学或医学奖。

尼尔斯〃吕贝里〃芬森(Niels Ryberg Finsen),1860年~1904年,丹麦医学家,因率先使用光辐射疗法治疗皮肤病而获得1903年诺贝尔生理学或医学奖。

伊凡〃彼德罗维奇〃巴甫洛夫(Ivan Petrovich Pavlov),1849年~1936年,俄国生理学家、心理学家,因在消化生理学研究领域的巨大贡献而获得1904年诺贝尔生理学或医学奖。

罗伯特〃科赫(Robert Koch),1843年~1910年,德国细菌学家,因关于结核病方面的研究和发现而获得1905年诺贝尔生理学或医学奖。

卡米洛〃戈尔吉(Camillo Golgi),1844年~1926年,意大利医学家,因对神经系统结构的研究而获得1906年诺贝尔生理学或医学奖。

圣地亚哥〃拉蒙〃卡哈尔(Santiago Ramóny Cajal),1852年~1934年,西班牙病理学家、组织学家、神经学家,因对神经系统结构的研究而获得1906年诺贝尔生理学或医学奖。

夏尔〃路易〃阿方斯〃拉韦朗(Charles Louis Alphonse Laveran),1845年~1922年,法国医学家,因对原生动物在致病中作用的研究而获得1907年诺贝尔生理学或医学奖。

伊拉〃伊里奇〃梅契尼科夫(Ilya Ilyich Mechnikov),1845年~1916年,俄国微生物学家、免疫学家,因对免疫性的研究而获得1908年诺贝尔生理学或医学奖。

保罗〃埃尔利希(Paul Ehrlich),1854年~1915年,德国细菌学家、免疫学家,因发明“606”药品而获得1908年诺贝尔生理学或医学奖。

高考写作素材:中国第一个诺贝尔科学奖导语:屠呦呦是中国第一位诺贝尔医学奖得主。

屠呦呦多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制新型抗疟药———青蒿素和双氢青蒿素。

下面是yuwenmi小编为大家整理的相关作文素材,欢迎阅读与借鉴,谢谢!屠呦呦中国女科学家屠呦呦获诺贝尔生理学或医学奖瑞典卡罗琳医学院5日在斯德哥尔摩宣布,中国女科学家屠呦呦和一名科学家及一名爱尔兰科学家分享诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他们在疟疾治疗研究中取得的成就。

给屠呦呦的颁奖词:疟疾的传统疗法是氯喹或奎宁,但其疗效正在减低。

上世纪60年代,消除疟疾的努力遭遇挫折,这种疾病的发病率再次升高。

中国科学家屠呦呦从传统中草药里找到了战胜疟疾的新疗法。

她通过大量实验锁定了青蒿这种植物,但效果并不理想。

屠呦呦因此再次翻阅大量医书,最终成功提取出了青蒿中的有效物质,之后命名为青蒿素。

屠呦呦是第一个发现青蒿素对疟疾寄生虫有出色疗效的科学家。

青蒿素能在疟原虫生长初期迅速将其杀死,在未来的疟疾防治领域,它的作用不可限量。

屠呦呦等3人获诺贝尔生理学或医学奖人民网北京10月5日电(赵竹青)北京时间10月5日下午5点30分,诺贝尔生理学或医学奖揭晓,中国科学家屠呦呦获奖。

屠呦呦多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制新型抗疟药———青蒿素和双氢青蒿素。

另外一半由两名获奖科学家共得,为爱尔兰的William C. Campbell和的Satoshi ōmura。

二人因发现治疗蛔虫寄生虫感染的新疗法而共同获得该奖。

诺贝尔生理学或医学奖是根据已故的瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱而设立的,目的在于表彰前一年世界上在生理学或者医学领域有重要的发现或发明的人。

该奖项于19首次颁发,由位于瑞典首都斯德哥尔摩的卡罗琳医学院的诺贝尔大会(Nobel Assembly)负责评选,大会由50名选举出来的卡罗琳医学院名教授组成。

1901-,诺贝尔奖会总共颁出了105次诺贝尔生理学或医学奖,其中9年因一战或二战中断。

大村智是日本的微生物学家,他专注于一个细菌群落——生活在土壤中的霉菌,这种菌类会产生大量抗菌活性剂(包括1952年的诺贝尔奖获得者塞尔曼·沃克斯曼发现的链霉素)。

大村智教授用独特的技巧发展起大规模培养和表征这些细菌的方法,并从土壤样本中分离出新的链霉菌菌株,还成功地在实验室中将它们培养出来。

从数千个不同的培养皿中,他选出大约50个最有希望的菌株,并进一步分析它们对付有害微生物的活性。

威廉·坎贝尔在美国从事寄生虫生物学研究,他获得了大村智的链霉菌培养菌株并继续研究它们的功效。

坎贝尔的工作表明,一个培养菌株中的成分可显著地防止家养农场动物受到寄生虫的感染。

生物活性剂的纯化名称为阿维菌素,随后经化学改性将之发展成一种叫做伊维菌素的更有效的化合物。

此后对伊维菌素在感染寄生虫患者中的人体测试结果显示,它可有效杀死寄生虫幼虫(微丝)。

大村智和坎贝尔共同发现了这样一类新的具有超强疗效的抗寄生虫药物。

疟疾的传统治法是使用奎宁,但是其治愈成功率在逐渐下降。

上世纪60年代末,根除疟疾的大量努力都失败了,这种疾病的发病率有上升的趋势。

在那个时候,中国的屠呦呦转向开发传统中药对抗疟疾的新疗法。

她从大量中草药中选取对抗疟疾感染,青蒿成为备选对象,但是结果却与预期的并不一致,屠呦呦重新开始查找古典医书,并发现了引导她成功从青蒿中提取活性成分的线索。

屠呦呦首先证明了这种后来被称为“青蒿素”的成分能够高效治愈感染疟疾寄生虫的动物和人类。

青蒿素代表了一类新型抗疟疾制剂,能够在发病初期快速杀死疟疾寄生虫,并展现了在治疗严重疟疾上前所未有的功效。

阿维菌素、青蒿素保障全人类健康阿维菌素和青蒿素的发现,从根本上改变了寄生虫疾病的治疗方法。

阿维菌素的衍生物伊维菌素在世界各地获得很好的使用,它能有效对抗各种寄生虫,不仅副作用有限,还免费在全球发放。

伊维菌素改善了数以百万计的河盲症和淋巴丝虫病患者的健康状况,为世界最贫困地区带来福祉。

中国获得诺贝尔奖人士的成功故事中国获得诺贝尔奖人士的成功故事1:屠呦呦传2015年10月5日瑞典卡罗琳医学院在首都斯德哥尔摩宣布,将2015年诺贝尔生理学或医学奖颁发给中国的屠呦呦(yōu),因找到了治疗疟疾的方法,日本的shatoshiomura以及美国的WilliamCCampbell,因治疗寄生虫引起的感染。

屠呦呦,获2015诺贝尔生理学或医学奖奖金额的一半。

另外两位获奖者,美国学者WilliamC.Campbell和日本学者,Satoshiōmura分得另一半奖金。

1930年12月30日出生的屠呦呦毕业于北京医科大学,任中国中医研究院终身研究员兼首席研究员,多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制新型抗疟药—青蒿素和双氢青蒿素。

这是中国生物医学界迄今为止获得的世界级最高级大奖。

此前,屠呦呦就获得过2011年度拉斯克奖,而且拉斯克奖也被国际上公认仅次于诺贝尔生理学或医学奖的大奖,屠呦呦获得的是临床医学奖项,获奖理由是「发现青蒿素——一种用于治疗疟疾的药物,挽救了全球,特别是发展中国家数百万人的生命」。

有网友根据古典书籍《史记》的描写手法,写了一篇《史记·屠呦呦传》,一起来欣赏一下:史记·屠呦呦传屠呦呦,女药师也,宁波人,庚午年(1930)生,兄妹五,其名或自《诗经》,有句曰“呦呦鹿鸣,食野之蒿”,其终生遂与蒿为缘。

屠药师长成,美而慧,入京师修药学,无所闻名。

己酉年(1969),交趾战酣,安南战士死疟疾者众,虐疾能耐药,军医束手而已。

安南乃北求药,时吾国亦纷纷,药师中长者皆废,少壮则不识药理。

乃组“523”,研秘方,屠药师为主持。

药师与其徒属力研久之,罔效,乃阅古籍,至东晋葛洪《肘后备急方》,知葛真人以青蒿为汁,能制虐。

屠药师悟,提纯青蒿,初则粗提,后以乙醚为介,得青蒿素,制虐,施于病患,无不效。

壬子年(1972),药师宣其方,天下始知此药。

其时,吾国不知专利为何物,故利虽及众生,然名不及屠药师与其众属。

凭借抗寄生虫疗法,三位科学家获得诺贝尔医学奖

周一,威廉·坎贝尔(William C. Campbell)、大村智(Satoshi Omura)和屠呦呦被宣布成为诺贝尔生理学或医学奖得主。

周一,三位科学家获得了诺贝尔生理学或医学奖,他们都使用了现代实验室技术发现了治疗寄生虫病的药物,而这些药物此前很久以来都隐藏在草药和土壤里。

斯德哥尔摩卡罗琳斯卡研究所诺贝尔奖委员会在宣读获奖者名单时说,他们的药物疗法“使某些最严重的寄生虫病的治疗发生了革命性的改变”。

三位获奖者分别是曾经在新泽西州任教的威廉·坎贝尔、日本的大村智和中国的屠呦呦。

前两位科学家分享了总奖金的一半(96 万美元),另一半由屠呦呦独得。

坎贝尔和大村智研发出了阿维菌素(Avermectin),它是伊维菌素(Ivermectin)的父支,这种药已经几乎根除了河盲症,并极大地降低了患丝虫病(filariasis)的可能性,它们能导致腿部和身体下部淋巴系统的异常肿大——俗称象皮病。

“这两项发现,为人类抗争这些令人虚弱不堪、每年有数亿人感染的疾病提供了强大的新武器,”诺贝尔奖委员会在一份声明中说。

“它们在改善人类健康、降低患病率方面的效果是无法估量的”,因为寄生虫病“是改善人类健康幸福的巨大障碍”。

寄生虫病预计威胁到了世界上三分之一的人口,在撒哈拉沙漠南部非洲、南亚和拉美的穷人中间尤为严重。

昆虫既可以(通过黑蝇)传播河盲症,又能(通过蚊子)传播疟疾。

伊维菌素和青蒿素被列入了世界卫生组织的核心药物名单,并被免费或者低价发放。

诺贝尔奖委员会说,它没有发现任何与这些药物有关的有效专利。

默克公司(Merck)此前曾把伊维菌素应用在了驯养和农场的动物身上,并获利丰厚。

由于那些最需要它的人买不起药,1987 年,公司开始免费向人们发放伊维菌素。

坎贝尔 1930 年生于爱尔兰拉默尔顿(Ramelton),是威斯康星大学的博士。

他曾为默克治疗研究所工作了几十年,后来去了新泽西州麦迪逊的德鲁大学,在那里一个由退休的行业科学家为单个本科生提供指导的项目任教。

5年前,他搬到了马萨诸塞州

的北安德福(North Andover)。

坎贝尔是在一名记者叫醒他之后才得知获奖的消息的。

“我觉得他是在开玩笑,我问我怎么才能知道(这是不是真的),记者叫我上网站,”坎贝尔在采访中说。

大村智生于 1935 年,在东京大学拿到了制药科学和化学两个博士学位。

他是东京北里大学的荣誉退休教授。

诺贝尔奖委员会称,大村智“在研发独特方法时应用了非凡的技巧”,从而科学地描述了土壤中发现的链霉菌的自然产物。

它的近亲细菌已经生产出了像链霉素这样的抗生素。

周一在东京举行的新闻发布会上,大村智淡化了他的成就的重要性,他说:“我只是借助了微生物的力量。

”他说,自己受到如此褒扬,令他十分意外。

“我从没想过我能得诺贝尔奖,”他说。

“如果知道能得奖,我就会戴条更漂亮的领带。

”

大村智拿一个塑料袋来收集土壤样本。

从培养出的几千株链霉菌中,他把关注点放在了他认为最有希望对抗危险微生物的 50 个菌株。

在获得大村智的菌株之后,坎贝尔记录了其中的一株,它分泌出的一种物质可以有效对抗驯养和农场养殖的动物身上的寄生虫。

这些样本来自东京附近一个高尔夫球场,所以他把提纯后的这种物质称为阿维菌素。

进一步的化学试验产生了可以杀死受感染人类身上的寄生虫的伊维菌素。

他们二人的合作成果由此产生了一类新型强效抗寄生虫药物。

屠呦呦生于 1930 年,是中国传统中医药学会首席教授,也是第一个获得诺贝尔奖的中国科学家。

诺贝尔奖委员会强调说,这个诺贝尔奖并不是颁给传统中医药,而是颁给一位在传统中医药启发下、继续应用当前的精密研究方法发现治疗疟疾新药的科学家。

这一发现的到来,恰逢疟疾变得对奎宁和氯喹等传统疟疾药物具有抗药性、感染疟疾的人数急剧上升的时期。

屠呦呦筛选了多种用来治疗感染了疟疾的动物的草药,并提取出了一年生黄花蒿中的一种有效中介物。

由于试验结果并不稳定,她转而查阅古代文献,并发现了确定和提取青蒿草中有效成分的线索。

在古代,人们会把青蒿浸入水中并煮沸。

她由此意识到,煮沸可以破坏有效原料,因此她使用了其他技术来分离有效成分。

“屠呦呦是证明这种后来被称为青蒿素的成分对动物和人类身上的疟疾寄生虫都极为有效的第一人。

” 诺贝尔奖委员会说。

青蒿素配合其他抗疟疾药物,是在疟疾感染地区应用的标准方案的一部分。

最初美国反对在非洲应用青蒿素,部分原因在于担心它会导致抗药性。

而疟疾寄生虫在亚洲发展出了抗药性,但在非洲并没有,所以诺贝尔奖委员会称,这个奖是基于它在这一点上对人类的贡献而颁发的。

委员会称,抗疟疾疗法的成功,依靠的是科学家们在药物组合方面的聪明智慧。

翻译 is译社葛仲君

好奇心日报 , 每个时代都有最好的媒体。