04汉代文学

- 格式:ppt

- 大小:2.93 MB

- 文档页数:19

第二章汉代文学理论第一节《乐记》《乐记》是戴小(圣)《乐记》中的一篇,由十一篇论乐的文章组成。

《乐记》是汉以前儒家礼乐论的总结,既总论了礼乐的关系和作用,又兼论到乐器、歌唱和舞蹈。

《乐记》立论基础及核心:乐本论。

乐记认为音乐的产生是由于人类表达感情的需要。

音乐反映出时代政治的治乱兴衰,通过“审乐”可以“知政”。

音乐还会影响政治。

《乐记》主张统治者应该重视音乐,把“礼、乐、刑、政”四者配合起来运用,“礼以道其志,乐以和其声,政以一其行,刑以防其奸”,借以达到“同民心而出治道”的政治目的。

《乐记》认为人的感情不可放纵,乐应该成为节制人的感情的一种手段。

论乐的标准应把政治放在首位。

划分音、乐的界限不仅在于艺术上雅与俗的不同,而且在于政治上正与淫的区别。

《乐记》的中心思想:从“乐本于心”出发,阐明音乐和政治的关系,强调乐和礼应相辅相成,相须为用。

“乐和同,礼别异”。

“乐内礼外”乐发自内心,其特征是感情;礼加于外貌,其特征是文饰。

乐重在陶冶性情,礼重在修饰仪容。

“乐本论”包含两个论点:(1)“本于心”,即本于情,(情本说);(2)“感于物而动”,(物感说)。

情本说接触到了文学艺术的本质问题,突出了感情的重要性;物感说阐明了文艺与现实、文艺与政治的关系。

礼治重视“治人情”,即对思想的统治。

制礼用以节制行事,修乐用以引导情志。

将诗、礼、乐、情、志看作不可分割,“五至”是儒家描绘礼治的最高境界。

六艺六教:《诗》、《书》、《乐》、《易》、《礼》、《春秋》。

诗教影响(消极)最大。

第二节《诗大序》汉儒传《诗》,原有齐(辕固生)、鲁(申培公)、韩(韩婴)、毛(毛苌)。

一、情志《诗大序》提出“吟咏情性”,把情作为诗歌的重要因素。

《诗大序》接受了情本说,却没有吸收物感说。

《诗大序》突出诗的教化作用,指出要以礼仪来节制感情。

二、六艺风、赋、比、兴、雅、颂。

《诗大序》只说明了“风、雅、颂“三义。

后人对六艺的解释:(1)“体用说”,风、雅、颂是诗的体裁,赋、比、兴是诗的表现手法。

以汉代文学视角谈西域文化对中原文化的影响发表时间:2018-11-23T14:42:17.063Z 来源:《文化研究》2018年第11月作者:孙红丽[导读] 西域文化不断融入,并与中原文化实现了深刻的融合,二者之间也是受到相互的冲击,西域文化的影响很大都是在文化上有所体现。

文章就是站在汉代文化的视角上,分析西域文化在哪些方面形成了对中原文化的深刻影响,也是对汉代文化进行深入的了解。

孙红丽嘉峪关丝路(长城)文化研究院 735100 摘要:汉代在历史上处于一个文化融合的特殊时期,当时的西域文化也是在汉代首次开始渗透到汉文化体系。

因此汉文化有着非常明显的开放性以及包容性,这也是为西域文化的传播提供了平台和动力。

而西域文化不断融入,并与中原文化实现了深刻的融合,二者之间也是受到相互的冲击,西域文化的影响很大都是在文化上有所体现。

文章就是站在汉代文化的视角上,分析西域文化在哪些方面形成了对中原文化的深刻影响,也是对汉代文化进行深入的了解。

关键词:汉代文学;西域文化;中原文化;影响前言:汉代处于一个文化融合的阶段,当时的张骞出使让西域与中原之间实现了非常紧密的文化交流,两个地区在文化上的交流逐渐频繁,也是在相互影响,在当时汉代的诸多阶层,都是受到了西域文化的冲击,这些都是可以从汉代出土的诸多文物中有所见证,很多文物上带有着西域的色彩。

而汉代从王公贵族到社会底层的贩夫走卒,都是有着对西域文化强烈的好奇心,这些都是在汉代文学中有所体现的。

一、充实了汉代文学作品中的人物形象两个地区最大的差异其实是人种,人物形象上有着非常明显的区别,在汉代两地区人们的交流逐渐增多,很多西域人不断进入到中原,当时的长安有着诸多前来经商或者学习的西域人。

在现有的文学作品中很多可以看出是对西域人形象的描述,有些是在文章的某个片段中出现,也有一些是专门来用一篇文章进行描述的。

首先是在外貌上,由于当时的交通运输并不便利,只有非常少的人真正到达过西域,而且两地区的距离是非常遥远的。

汉代著名古文

汉代著名古文包括多种形式和题材,如赋、诗歌等。

其中,汉赋是汉代文学的代表,分为骚体赋、汉大赋和抒情小赋。

著名的汉赋作家有贾谊、枚乘、司马相如等,他们的代表作品包括《吊屈原赋》、《鹏鸟赋》、《过秦论》、《七发》、《上林》、《子虚》等。

这些作品在文学史上有着重要的地位,对后世的文学发展产生了深远的影响。

此外,汉代还有许多优秀的诗歌作品,如《古诗十九首》等。

这些诗歌作品以简洁明快的语言、深刻的情感表达、独特的艺术手法而著名,成为后世诗歌创作的重要借鉴和参考。

总之,汉代古文是中国文学史上的重要篇章,这些作品不仅展示了汉代文学的风采和魅力,也为后世的文学发展提供了重要的启示和借鉴。

声律启蒙·四豪之一qín duì sè,jiàn duìdāo琴对瑟,剑对刀dìjiǒnɡ duìtiānɡāo地迥对天高éɡuān duì bódàiě fù wù cán sāo 野妇务蚕缫qiūyǔ yìchuān qí ào zhú秋雨一川淇澳竹chūn fēnɡliǎnɡ àn wǔlínɡ táo 春风两岸武陵桃luó jìqīnɡnónɡ螺髻青浓lóu wài wǎn shān qiān rèn楼外晚山千仞é guān bó dài峨冠对博带zǐ shòu duìfēi páo紫绶对绯袍jiān yì mínɡ,zhuóxiānɡ láo 煎异茗,酌香醪hǔ sì duì yuán náo虎兕对猿猱wǔfūɡōnɡ qí shè武夫攻骑射yā tóu lǜ nì鸭头绿腻xīzhōnɡchūn shuǐ bàn ɡāo 溪中春水半篙【解析】琴对瑟,剑对刀,地迥对天高。

琴和瑟都是弹奏乐器名。

瑟似琴,长近三米,古有五十根弦,故李商隐有“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”的名句。

后为二十五根或十六根弦,平放演奏。

琴瑟合奏时声音非常和谐。

常用以比喻夫妻、兄弟等人际关系和谐。

《诗经·周南·关雎》:“窈窕淑女,琴瑟友之。

”迥(jiǒng):远。

地迥:地域远阔。

[唐]柳宗元《舞曲歌辞·白纻歌》云:“下沉秋水激太清,天高地迥凝日晶。

01、中国古代文学史分期及各时期的主要文学样式:(1)上古时期;神话传说(2)先秦时期:散文(历史散文、诸子散文)(3)两汉时期:辞赋乐府民歌历史散文(4)魏晋南北朝时期:诗歌等(5)唐代时期:诗(6)宋代时期:词(7)元代时期:曲(8)明清时期:小说02、上古时期的神话传说(1)所谓神话,是上古时代的人们,对其所接触的自然现象、社会现象所幻想出来的艺术意味的解释和描叙的集体口头创作。

(2)上古神话的主要内容有:A、解释自然现象的:女娲补天、女娲造人、盘古开天B、反映人类同自然斗争的:鲧禹治水、后羿射日、精卫填海C、反映社会斗争的:黄帝战蚩尤(3)记载上古神话的主要作品:《淮南子》、《山海经》、《庄子》等.03、我国第一部诗歌总集——《诗经》(1)《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收入西周到春秋时期的诗歌305篇。

(2)在先秦,《诗经》统称为《诗》或《诗三百》直到汉武帝时期,儒学者将起奉为经典,才名为《诗经》。

(3)《诗经》内容上分为“风”“雅”“颂”三个部分;形式上以四言为主,现手法为“赋”“比”“兴”。

(4)《诗经》的名篇有:《硕鼠》、《伐檀》、《关雎》等。

(5)《诗经》奠定了我国古典诗歌的现实主义基础。

(6)《诗经》名句:他山之石,可以攻玉 | 言者无罪,闻者足戒。

一日不见,如三秋兮 | 靡不有初,鲜克有初04、我国第一位伟大的爱国主义诗人——屈原(1)屈原,名平,字原,战国时期楚国人,出身贵族。

他“博闻强记,明于治乱娴于辞令”政治上主张修明法度,联齐抗秦,遭保守派反对,先后两次被放逐(前——汉北;后——江南洞庭)。

公元前278年夏历5月5日投汨罗江而死.(2)屈原是我国第一位伟大的爱国主义诗人,他的诗抒发了忧国忧民的情怀得伸展抱负的愤懑。

名篇有:《离骚》《天问》《九章》《九歌》等。

(3)《离骚》是屈原的代表作,是一首不朽的浪漫主义杰作,也是我国古代第一首抒情诗(第一首叙事诗是汉代的《孔雀东南飞》)。

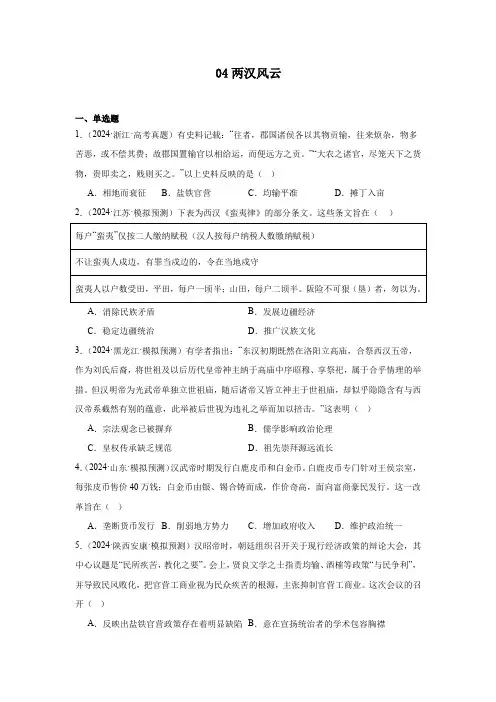

04两汉风云一、单选题1.(2024·浙江·高考真题)有史料记载:“往者,郡国诸侯各以其物贡输,往来烦杂,物多苦恶,或不偿其费;故郡国置输官以相给运,而便远方之贡。

”“大农之诸官,尽笼天下之货物,贵即卖之,贱则买之。

”以上史料反映的是()A.相地而衰征B.盐铁官营C.均输平准D.摊丁入亩2.(2024·江苏·模拟预测)下表为西汉《蛮夷律》的部分条文。

这些条文旨在()A.消除民族矛盾B.发展边疆经济C.稳定边疆统治D.推广汉族文化3.(2024·黑龙江·模拟预测)有学者指出:“东汉初期既然在洛阳立高庙,合祭西汉五帝,作为刘氏后裔,将世祖及以后历代皇帝神主纳于高庙中序昭穆、享祭祀,属于合乎情理的举措。

但汉明帝为光武帝单独立世祖庙,随后诸帝又皆立神主于世祖庙,却似乎隐隐含有与西汉帝系截然有别的蕴意,此举被后世视为违礼之举而加以掊击。

”这表明()A.宗法观念已被摒弃B.儒学影响政治伦理C.皇权传承缺乏规范D.祖先崇拜源远流长4.(2024·山东·模拟预测)汉武帝时期发行白鹿皮币和白金币。

白鹿皮币专门针对王侯宗室,每张皮币售价40万钱;白金币由银、锡合铸而成,作价奇高,面向富商豪民发行。

这一改革旨在()A.垄断货币发行B.削弱地方势力C.增加政府收入D.维护政治统一5.(2024·陕西安康·模拟预测)汉昭帝时,朝廷组织召开关于现行经济政策的辩论大会,其中心议题是“民所疾苦,教化之要”。

会上,贤良文学之士指责均输、酒榷等政策“与民争利”,并导致民风败化,把官营工商业视为民众疾苦的根源,主张抑制官营工商业。

这次会议的召开()A.反映出盐铁官营政策存在着明显缺陷B.意在宣扬统治者的学术包容胸襟C.体现出国家对汉武帝治理政策的反思D.说明汉朝君主开始具备民本思想6.(2024·河南·模拟预测)汉初,贾谊提出:“仁义恩厚,人主之芒刃也;权势法制,人主之斤斧也。

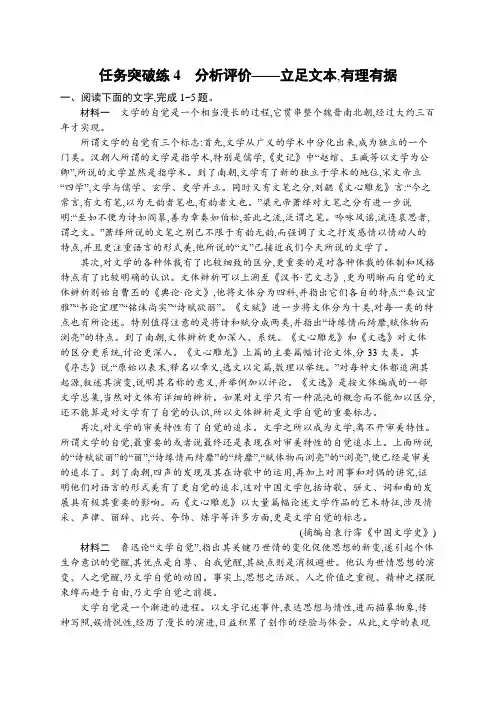

任务突破练4分析评价——立足文本,有理有据一、阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一文学的自觉是一个相当漫长的过程,它贯串整个魏晋南北朝,经过大约三百年才实现。

所谓文学的自觉有三个标志:首先,文学从广义的学术中分化出来,成为独立的一个门类。

汉朝人所谓的文学是指学术,特别是儒学,《史记》中“赵绾、王臧等以文学为公卿”,所说的文学显然是指学术。

到了南朝,文学有了新的独立于学术的地位,宋文帝立“四学”,文学与儒学、玄学、史学并立。

同时又有文笔之分,刘勰《文心雕龙》言:“今之常言,有文有笔,以为无韵者笔也,有韵者文也。

”梁元帝萧绎对文笔之分有进一步说明:“至如不便为诗如阎纂,善为章奏如伯松,若此之流,泛谓之笔。

吟咏风谣,流连哀思者,谓之文。

”萧绎所说的文笔之别已不限于有韵无韵,而强调了文之抒发感情以情动人的特点,并且更注重语言的形式美,他所说的“文”已接近我们今天所说的文学了。

其次,对文学的各种体裁有了比较细致的区分,更重要的是对各种体裁的体制和风格特点有了比较明确的认识。

文体辨析可以上溯至《汉书·艺文志》,更为明晰而自觉的文体辨析则始自曹丕的《典论·论文》,他将文体分为四科,并指出它们各自的特点:“奏议宜雅”“书论宜理”“铭诔尚实”“诗赋欲丽”。

《文赋》进一步将文体分为十类,对每一类的特点也有所论述。

特别值得注意的是将诗和赋分成两类,并指出“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮”的特点。

到了南朝,文体辨析更加深入、系统。

《文心雕龙》和《文选》对文体的区分更系统,讨论更深入。

《文心雕龙》上篇的主要篇幅讨论文体,分33大类。

其《序志》说:“原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统。

”对每种文体都追溯其起源,叙述其演变,说明其名称的意义,并举例加以评论。

《文选》是按文体编成的一部文学总集,当然对文体有详细的辨析。

如果对文学只有一种混沌的概念而不能加以区分,还不能算是对文学有了自觉的认识,所以文体辨析是文学自觉的重要标志。

声律启蒙·四豪之一qín duì sè,jiàn duìdāo琴对瑟,剑对刀dìjiǒnɡ duìtiānɡāo地迥对天高éɡuān duì bódàiě fù wù cán sāo 野妇务蚕缫qiūyǔ yìchuān qí ào zhú秋雨一川淇澳竹chūn fēnɡliǎnɡ àn wǔlínɡ táo 春风两岸武陵桃luó jìqīnɡnónɡ螺髻青浓lóu wài wǎn shān qiān rèn楼外晚山千仞é guān bó dài峨冠对博带zǐ shòu duìfēi páo紫绶对绯袍jiān yì mínɡ,zhuóxiānɡ láo 煎异茗,酌香醪hǔ sì duì yuán náo虎兕对猿猱wǔfūɡōnɡ qí shè武夫攻骑射yā tóu lǜ nì鸭头绿腻xīzhōnɡchūn shuǐ bàn ɡāo 溪中春水半篙【解析】琴对瑟,剑对刀,地迥对天高。

琴和瑟都是弹奏乐器名。

瑟似琴,长近三米,古有五十根弦,故李商隐有“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”的名句。

后为二十五根或十六根弦,平放演奏。

琴瑟合奏时声音非常和谐。

常用以比喻夫妻、兄弟等人际关系和谐。

《诗经·周南·关雎》:“窈窕淑女,琴瑟友之。

”迥(jiǒng):远。

地迥:地域远阔。

[唐]柳宗元《舞曲歌辞·白纻歌》云:“下沉秋水激太清,天高地迥凝日晶。

专题04古代诗歌四首知识归纳一、《观沧海》【作者简介】曹操(155—220),字孟德,沛国谯县(今安徽亳州)人,东汉末政治家、军事家、诗人。

在镇压黄巾起义的过程中,逐渐扩充军事力量。

建安元年(196年)迎献帝都许昌,并以其名义发号施令,先后削平吕布等割据势力。

建安五年(200年)在官渡大败兵强地广的袁绍,此后逐渐统一了北方。

建安十二年(207年)东征乌桓,也取得了很大的胜利。

次年率军南下,被孙权、刘备的联军击败于赤壁。

建安二十一年(216年)封魏王。

其子曹丕称帝后,追尊他为武帝。

善诗歌,《步出夏门行》《蒿里行》诸篇,用乐府旧题抒发自己的政治抱负,气魄雄伟,慷慨悲凉,对汉末人民的苦难生活也有所反映。

遗著有《魏武帝集》,已佚,明人有辑本。

又有今人整理排印本《曹操集》。

【写作背景】建安十二年(207年),曹操亲率大军北上,追歼袁尚和袁熙残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,临碣石山。

他跃马扬鞭,登山观海,面对洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇。

【文体知识】汉代乐府诗一般无标题,“观沧海”这个题目是后人加的。

乐府诗原来是可以歌唱的。

诗的最后两句“幸甚至哉,歌以咏志”是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系。

二、《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》【作者简介】李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐代大诗人,是我国文学史上伟大的浪漫主义诗人,被称为“诗仙”,著有《李太白集》。

他的《蜀道难》《行路难》《梦游天姥吟留别》《望庐山瀑布》《望天门山》等都是脍炙人口的作品。

《次北固山下》【作者简介】王湾,生卒年不详,洛阳(今属河南)人,唐代诗人。

先天元年(712年)中了进士,官洛阳尉。

早有文名,往来于吴楚间,不得归家,故有此作。

其诗流传不多。

《天净沙•秋思》【作者简介】马致远(约1251—1321以后),号东篱,一说字千里,大都(今北京)人,元代散曲家。

他与关汉卿、王实甫、白朴并称“元曲四大家”。

一生著有《汉宫秋》《青衫泪》《荐福碑》《岳阳楼》《马丹阳》《黄粱梦》等,并写有小令、套数二百余首,经后人辑入《东篱乐府》。