使用区域的基本含义

- 格式:ppt

- 大小:3.33 MB

- 文档页数:7

区域的概念基本概念区域的含义(不同理解)(1)区域:①是一个客观上存在的,又是抽象的人们观念上的空间概念;②它往往没有严格的范畴和边界以及确定的方位;③地球上的任何一部分,一个国家乃至几个国家均可称为一个区域。

(《区域经济学》安虎森、郝寿义)(2)区域:包括三个层面的内容。

①国内的经济区域,如我国的东部地区即一个区域;②超越国家界限由几个国家构成的世界经济区域,如欧盟也是一个区域;③由几个国家的部分地区构成的经济区域,如湄公河流域经济区;该种理解重点强调了区域是经济区域,一般而言,区域是一国经济范围内划分的不同经济区。

(《区域经济理论》陈秀山、张可云)(3)其他观点地理学:地球表面的地域单元,这种地域单元一般按其自然地理特征划分,如沙漠地带和冰川地带等和我国长江三角洲平原地区;行政学:区域是国家管理的行政单元,这种地域单元主要是按行政权力覆盖而划分的,因此其边界与国界或与国内不同省、区边界重合;东中西部的划分是以行政地域为划分标准的。

行政区域不等于经济区域。

社会学:区域是有相同语言、信仰和民族特征的人类社会聚落,这种区域可以跨国界和行政边界,也包括不同的自然地理单元。

如香格里拉经济区是西藏、云南和四川三省部分藏区构成的,他们有着共同的信仰、语言和文化。

(4)国外观点美国区域经济学家胡佛认为:“区域是基于描述、分析、管理、计划或制定政策等目的而作为一个应用性整体而加以考虑的一片地区,它可以按照内部的同质性或功能一体化原则划分。

”H.西伯特、狄金森、哈特向等人对区域都有不同的表述。

(5)本书观点区域是地表被某种特征所固定的空间系统。

理解:①地球表面的一部份;②具有特定结构、功能和类型;如西部地区经济落后,资源丰富,地理条件多样,交通不发达,产业结构单一,以资源密集型产业为主等;③包括经济、文化、制度、资源等方面的内容,不是单纯的地域单元,而是经济空间和地理空间共同作用的整体。

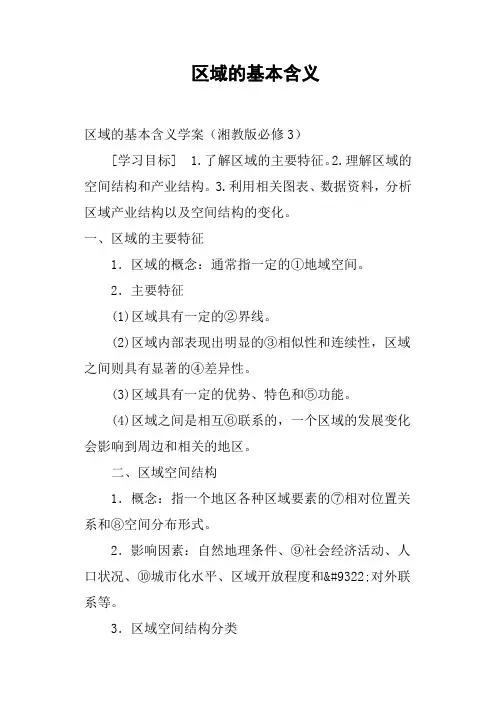

区域的基本含义区域的基本含义学案(湘教版必修3)[学习目标] 1.了解区域的主要特征。

2.理解区域的空间结构和产业结构。

3.利用相关图表、数据资料,分析区域产业结构以及空间结构的变化。

一、区域的主要特征1.区域的概念:通常指一定的①地域空间。

2.主要特征(1)区域具有一定的②界线。

(2)区域内部表现出明显的③相似性和连续性,区域之间则具有显著的④差异性。

(3)区域具有一定的优势、特色和⑤功能。

(4)区域之间是相互⑥联系的,一个区域的发展变化会影响到周边和相关的地区。

二、区域空间结构1.概念:指一个地区各种区域要素的⑦相对位置关系和⑧空间分布形式。

2.影响因素:自然地理条件、⑨社会经济活动、人口状况、⑩城市化水平、区域开放程度和⑪对外联系等。

3.区域空间结构分类(1)从总体上看,一个区域可划分为⑫乡村地域和⑬城镇地域。

(2)从空间分布形式看,区域是汇集⑭工业、⑮农业、交通运输等产业,点、线、面相结合的自然—社会综合体。

三、区域产业结构1.概念:产业结构指⑯三次产业及其内部的比例关系。

第一产业指⑰农业包括种植业⑱林业牧业和渔业第二产业指⑲工业和建筑业第三产业指除第一、二产业以外的其他各业,如⑳服务业2.影响因素:自然地理条件、○21经济发展水平、资源配置状况、○22劳动力素质等。

3.区域产业结构的差异:指三次产业占○23国内生产总值的比重,三次产业的○24就业比重以及○25内部构成等。

探究点一区域的主要特征【探究材料】日常生活中,人们常用“北方地区”、“东部沿海地区”描述中国的不同地区。

而不同的省级行政单位或同一个省级行政单位内部的不同地区,其称谓也不同,如山东与山西,江苏省的“苏南”“苏北”,四川省的“川东”“川西”,这些都是区域概念的缩影。

区域的基本含义教案区域的基本含义教案一、教学目标1. 了解区域的基本含义和特征;2. 掌握区域的划分标准和方法;3. 能够分析和解释不同区域的形成和演变。

二、教学内容1. 区域的基本含义2. 区域的划分标准和方法3. 区域的形成和演变三、教学过程1. 导入(15分钟)教师通过给学生展示一张地理图,让学生观察和思考不同地区之间的差异和联系,并引导学生讨论地理区域的概念和作用。

2. 讲解(20分钟)教师讲解区域的基本含义,包括物质区域和功能区域两个方面。

物质区域是指一定范围内具有相同或相似的地理、自然、经济、文化等特征的地区,例如行政区域、自然地理区域;功能区域是指在一定条件下,由于其特殊功能或特定活动的集中而形成的区域,例如城市经济圈、农牧交错区等。

同时,讲解区域的划分标准和方法,包括地理条件、经济条件、文化条件、行政区域等。

3. 案例分析(30分钟)教师给学生提供几个典型的区域案例,让学生根据所学知识进行分析和解释。

例如北京市和上海市的区域特征和经济发展;东北地区和长江中下游地区的区域差异和发展现状;西部大开发和东部地区的区域差距如何缩小等。

学生可自由发挥,提出自己的观点和分析。

4. 总结(10分钟)教师带领学生总结今天所学的内容,强调区域的定义、划分标准和方法以及区域的形成和演变的重要性和影响。

四、板书设计区域的基本含义和特征:- 物质区域:具有相同或相似的地理、自然、经济、文化等特征的地区;- 功能区域:由于特殊功能或特定活动的集中而形成的区域。

区域的划分标准和方法:- 地理条件;- 经济条件;- 文化条件;- 行政区域。

区域的形成和演变:- 物质区域的形成和演变;- 功能区域的形成和演变。

五、教学反思本节课通过引导学生观察和思考,讲解和案例分析等不同方式,使学生了解了区域的基本含义和特征,了解了区域的划分标准和方法,并学会分析和解释不同区域的形成和演变。

通过案例分析,学生能够将所学知识运用到具体实际问题中,培养了他们的地理思维和分析能力。

《区域的基本含义》讲义一、什么是区域在我们的日常生活中,“区域”这个词经常被提及。

那么,区域到底是什么呢?简单来说,区域是一个具有特定空间范围、独特特征和功能的地理空间。

它可以是大到一个国家、一个大洲,也可以小到一个城市、一个社区,甚至是一个房间。

比如,亚洲是一个区域,北京市也是一个区域,而您家所在的小区同样可以被看作是一个区域。

区域具有相对明确的边界。

这些边界可能是自然形成的,比如山脉、河流;也可能是人为划定的,比如国界、省界。

但有时候,区域的边界并不是那么清晰,可能存在过渡地带。

区域还具有独特的特征。

这些特征可以包括自然特征,比如气候、地形、土壤、植被等;也可以包括人文特征,比如人口、民族、语言、宗教、经济活动等。

以我国的东北地区为例,它有着寒冷的气候、广袤的平原等自然特征,同时也有着以重工业为主的经济特征,以及豪爽热情的人文特征。

二、区域的类型区域的类型多种多样,按照不同的标准可以进行不同的分类。

(一)按自然特征划分可以分为山地区域、平原区域、河流区域、海洋区域等。

山地区域通常地势起伏较大,气候和生态环境也较为独特;平原区域地势平坦,适合大规模的农业生产;河流区域水资源丰富,对周边的生态和人类活动有着重要影响;海洋区域有着广阔的水域和丰富的资源。

(二)按人文特征划分可分为城市区域、农村区域、工业区域、农业区域等。

城市区域人口密集,经济活动以服务业和工业为主,基础设施完善;农村区域则以农业生产为主,人口相对分散,基础设施相对薄弱。

(三)按综合特征划分综合考虑自然和人文因素,有经济区域、文化区域、政治区域等。

经济区域如长三角经济区、珠三角经济区,它们以特定的经济联系和发展模式为特点;文化区域如闽南文化区、岭南文化区,有着独特的文化传统和风俗习惯;政治区域如行政区,是为了便于行政管理而划分的。

三、区域的特性(一)整体性区域是一个有机的整体,其内部的各个要素相互联系、相互影响。

比如,在一个农业区域中,气候、土壤、水源等自然要素会影响农作物的种植种类和产量,而农业生产方式又会影响当地的人口分布和经济发展。

第一节地区的基本含义一、教课目的1、知识与技术(1)认识地区的看法,掌握地区的基本特点。

(2)认识地区空间构造的看法和影响因素。

(3)认识地区家产构造的看法及其影响因素,理解地区家产构造的差别性。

(4)认识我国三次家产的区分。

2、过程与方法(1)经过阅读和剖析有关图表,培育学生的读图能力.(2)经过对有关地区差别的比较,使学生认识形成地区差别的原由,培育学生的综合剖析的能力。

(3)经过模拟赴热带雨林、热带荒漠、热带草原和高峰地域的旅行,睁开研究性活动,培养学生采集资料、整理资料、撰写报告和制作PPT的能力。

3、感情态度与价值观(1)经过乡土知识教育,对学生进行热爱家乡、建设家乡的教育。

(2)在研究活动中,培育学生的合作精神和自主学习的习惯。

二、讲课过程:(一)、导入新课:经过让学生当小导游展现自已制作的 PPT,分别介绍四个不一样的地区(热带雨林、热带荒漠、热带草原、高峰地域),引入新课。

(二)、教师经过评论学生的地区介绍,概括总结地区的特点。

1、地区主要特点(1)拥有必定的界限。

(2)地区内部拥有显然的相像性和连续性,地区之间拥有明显的差别性。

(3)拥有必定的优势、特点和功能。

(4)地区之间是相互联系的。

2、让学生疏小组议论,从哪些方面来介绍杭州?各派一名成员作总结介绍,教师评选给分。

并总结概括应当从哪些方面介绍地区,如:自然条件(地形、天气、植被、土壤)、社会经济条件(经济发展水平、家产构造、交通、人口、文化水平)、历史的基础等。

(三)、地区空间构造1、发问学生什么是地区空间构造?主要有哪几部分构成?有哪些影响因素?(学生回答为主,教师增补)2、发问地区大概区分为哪两个?各有什么特点 ?(学生回答为主)3、经过让学生阅读杭州市轻轨发展规划图,议论轻轨建设将给杭州的空间构造带来哪些变化?(学生回答,教师总结)(四)、地区家产构造1、我国三次家产的区分,以学生看书回答为主。

2、地区家产构造的差别采纳比较法教课方法,让学生比较传统农业区、工业区、经济较达区的家产构造差别。

区域的基本含义教案教案:区域的基本含义教学目标:1.理解区域的基本概念和含义,并能区分不同类型的区域。

2.了解区域在地理学中的重要性和应用。

3.掌握区域划分的方法和工具,能够进行简单的区域划分和研究。

教学内容:1.区域的定义和基本概念2.区域的类型和特征3.区域的划分和研究方法4.区域在地理学中的应用和意义教学步骤:一、导入(10分钟)1.引导学生回忆上节课所学的内容,即地理学的基本概念和研究对象。

2.提问:你们对地理学中的“区域”一词有什么了解?请举例说明。

二、概念解释和讲解(20分钟)1.讲解区域的定义和基本概念。

-区域是指地理空间中具有一定特征的一块地区。

-区域可以根据不同的特征进行划分,比如地理特征、人文特征等。

2.介绍区域的类型和特征。

-功能区域:以其中一中心点为核心,辐射特定功能的地区,如市中心商业区、港口区等。

-自然区域:以自然特征为依据划分的区域,如气候带、植被带等。

-文化区域:以人文特征为依据划分的区域,如语言区、宗教区等。

-经济区域:以经济特征为依据划分的区域,如工业区、农业区等。

-行政区域:以行政管理为依据划分的区域,如市、县、省等。

三、划分和研究方法(30分钟)1.介绍区域的划分方法。

-形态划分:根据区域特征的空间分布形态进行划分,如界线划分、格网划分等。

-功能划分:根据区域内不同功能需求的差异进行划分,如农业区、工业区、居民区等。

-层次划分:根据区域内不同等级的特征进行划分,如城市等级划分、行政区域划分等。

2.讲解区域研究的方法。

-实地调查:通过走访和观察的方式获得地理信息。

-数据分析:通过收集和处理相关数据进行区域研究。

-模拟实验:通过模拟实验的方式研究区域的变化规律和可能的结果。

四、区域在地理学中的应用和意义(20分钟)1.介绍区域在地理学中的应用。

-为地理研究提供基本单位和研究对象。

-为经济和社会发展提供区域规划和管理依据。

-为资源配置和环境保护提供参考基础。

2.引导学生思考区域在生活和学习中的实际意义。