从算式到方程教学设计

- 格式:doc

- 大小:86.50 KB

- 文档页数:4

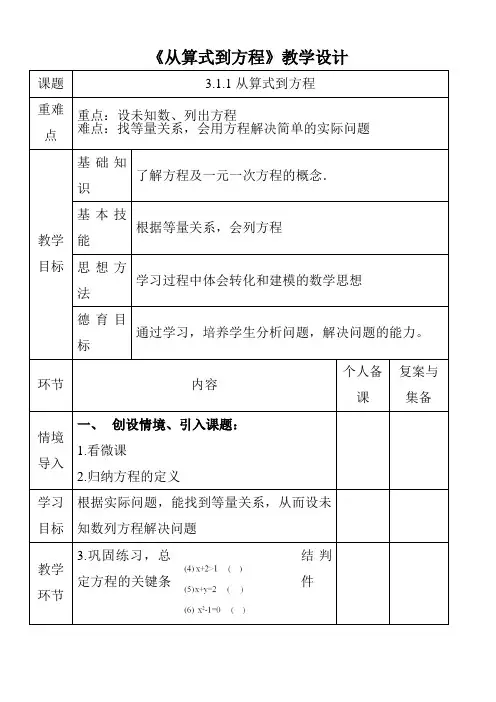

《从算式到方程》教学设计课题 3.1.1从算式到方程

重难点重点:设未知数、列出方程

难点:找等量关系,会用方程解决简单的实际问题

教学目标基础知

识

了解方程及一元一次方程的概念.

基本技

能

根据等量关系,会列方程

思想方

法

学习过程中体会转化和建模的数学思想

德育目

标

通过学习,培养学生分析问题,解决问题的能力。

环节内容个人备

课

复案与

集备

情境导入一、创设情境、引入课题:

1.看微课

2.归纳方程的定义

学习目标根据实际问题,能找到等量关系,从而设未知数列方程解决问题

教学环节3.巩固练习,总结判定方程的关键条件

二、探索一元一次方程的定义

例1 根据下列问题,设未知数并列出方程: (1)用一根长24 cm 的铁丝围成一个正方形,正方形的边长是多少?

(2)一台计算机已使用1700 h ,预计每月再使用150 h ,经过多少月这台计算机的使用时间达到规定 的检修时间2450 h ?

(3)某校女生占全体学生数的52%,比男生多80人,这个学校有多少学生? 1.归纳一元一次方程的定义:

_____________________________________________

2.练习:下列式子____________是方程, ____________是一元一次方程?

3.解方程:求方程的解的过程。

4.方程的解:使方程中等号左右两边相等的

121

() x +22153() m +=33554

() -=+x x 24260() +-x x =53915

() a +>24

65x π

+

=()。

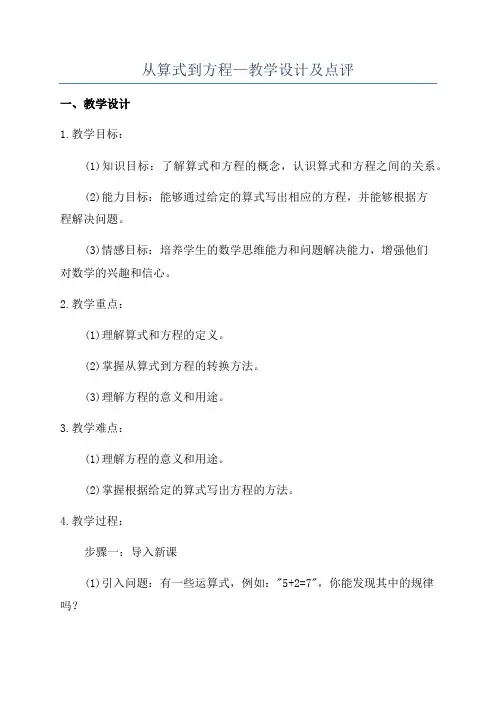

从算式到方程—教学设计及点评一、教学设计1.教学目标:(1)知识目标:了解算式和方程的概念,认识算式和方程之间的关系。

(2)能力目标:能够通过给定的算式写出相应的方程,并能够根据方程解决问题。

(3)情感目标:培养学生的数学思维能力和问题解决能力,增强他们对数学的兴趣和信心。

2.教学重点:(1)理解算式和方程的定义。

(2)掌握从算式到方程的转换方法。

(3)理解方程的意义和用途。

3.教学难点:(1)理解方程的意义和用途。

(2)掌握根据给定的算式写出方程的方法。

4.教学过程:步骤一:导入新课(1)引入问题:有一些运算式,例如:"5+2=7",你能发现其中的规律吗?(2)学生回答并解释规律:等号左边的算式和等号右边的值相等。

(3)教师引导学生总结:这种形式的式子叫做算式,其中有一个等号,左右两边相等。

步骤二:引入方程的概念(1)引导学生思考问题:如果我们把算式中的一些数用一个字母表示,如"5+x=7",这种式子叫什么?(2)学生回答并解释:这种式子叫做方程,字母代表的是一个未知数。

(3)教师解释:方程和算式的结构非常相似,只不过其中有一个未知数,我们可以通过解方程来求出未知数的值。

步骤三:从算式到方程(1)教师出示一些算式,并要求学生根据算式写出相应的方程。

(2)学生通过思考和分析,用未知数表示算式中的一些数,并写出方程。

(3)学生互相交流并对答案进行讨论。

步骤四:解决问题(1)教师给出一些实际问题,并要求学生用方程去解决问题。

(2)学生根据问题提供的信息写出方程,然后解方程求出未知数的值。

(3)学生互相交流并对答案进行讨论。

步骤五:巩固练习(1)教师出示一些练习题,让学生自己用方程来解决。

(2)学生独立完成练习,并互相交换答案进行对比。

(3)教师进行讲评,梳理学生解题思路和方法。

步骤六:总结和拓展(1)教师引导学生总结今天学习的内容:什么是方程?怎样从算式到方程?(2)教师拓展讲解方程的更复杂形式,如多项式方程、二元一次方程等。

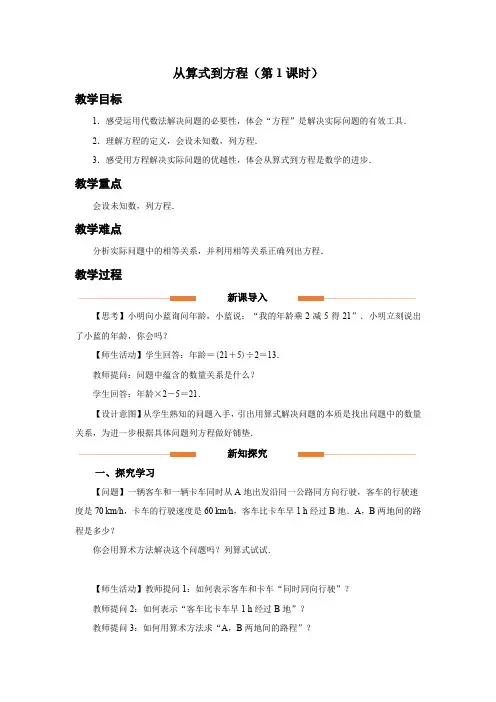

从算式到方程(第1课时)教学目标1.感受运用代数法解决问题的必要性,体会“方程”是解决实际问题的有效工具.2.理解方程的定义,会设未知数,列方程.3.感受用方程解决实际问题的优越性,体会从算式到方程是数学的进步.教学重点会设未知数,列方程.教学难点分析实际问题中的相等关系,并利用相等关系正确列出方程.教学过程新课导入【思考】小明向小蓝询问年龄,小蓝说:“我的年龄乘2减5得21”.小明立刻说出了小蓝的年龄,你会吗?【师生活动】学生回答:年龄=(21+5)÷2=13.教师提问:问题中蕴含的数量关系是什么?学生回答:年龄×2-5=21.【设计意图】从学生熟知的问题入手,引出用算式解决问题的本质是找出问题中的数量关系,为进一步根据具体问题列方程做好铺垫.新知探究一、探究学习【问题】一辆客车和一辆卡车同时从A地出发沿同一公路同方向行驶,客车的行驶速度是70 km/h,卡车的行驶速度是60 km/h,客车比卡车早1 h经过B地.A,B两地间的路程是多少?你会用算术方法解决这个问题吗?列算式试试.【师生活动】教师提问1:如何表示客车和卡车“同时同向行驶”?教师提问2:如何表示“客车比卡车早1 h经过B地”?教师提问3:如何用算术方法求“A,B两地间的路程”?学生思考并回答:行驶1 km 的路程,客车所用时间是170h ;行驶1 km 的路程,卡车所用时间是160h ; 行驶1 km 的路程,客车比卡车少用170160⎛⎫- ⎪⎝⎭h ;行驶1170160⎛⎫÷- ⎪⎝⎭km 的路程,客车比卡车少用1 h .教师总结:可见,列算式比较困难,不容易想.教师追问4:如果设A ,B 两地相距x km ,你能分别列式表示客车和卡车从A 地到B 地的行驶时间吗?教师分析,学生回答. (1)列表:(2)在上面的表格中,有一些未知的量,根据设A ,B 两地相距x km ,分别列式表示客车和卡车从A 地到B 地的行驶时间,完成表格.教师提问5:如何用式子表示两车的行驶时间之间的关系? 学生分作讨论并回答,教师总结:寻找相等关系,列方程. 卡车行驶时间-客车行驶时间=1,列方程:16070x x -=. 教师总结:我们已经知道,方程是含有未知数的等式,上面的等式中的x 是未知数,这个等式是一个方程.【新知】方程必须满足两个条件: (1)是等式;(2)化简后含有未知数.注意:方程是等式,但等式不一定是方程,如3+1=4是等式,但不含未知数,所以不是方程.教师提问6:用算术方法和用列方程法解决这个问题,各有什么特点?学生回答:用算术方法解题时,列出的算式表示用算术方法解题的计算过程,其中只包含已知数.用列方程法解题时,方程中既含有已知数,又含有用字母表示的未知数.教师提问7:对于上面的问题,你还能列出其他方程吗?如果能,你依据的是哪个相等关系?学生回答:设卡车从A地到B地的行驶时间为t h,则客车从A地到B地的行驶时间为(t-1) h,依据路程相等可得:70(t-1)=60t.求出t之后,60t就是路程.【归纳】列方程的一般步骤如下:(1)设未知数,一般求什么就设什么为x.(2)分析题意,找相等关系.(3)根据相等关系列方程.【设计意图】教师引导学生采用不同设未知数的方法列方程,让学生体会解题策略的多样性.二、典例精讲【例1】根据下列问题,设未知数并列出方程:(1)用一根长24 cm的铁丝围成一个正方形,正方形的边长是多少?(2)一台计算机已使用1 700 h,预计每个月再使用150 h,经过多少个月这台计算机的使用时间达到规定的检修时间2 450 h?(3)某校女生占全体学生数的52%,比男生多80人,这个学校有多少学生?【答案】解:(1)设正方形的边长为x cm.列方程为4x=24.(2)设x个月后这台计算机的使用时间达到2 450 h,那么在x个月里这台计算机使用了150x h.列方程为1 700+150x=2 450.(3)设这个学校的学生数为x,那么女生数为0.52x,男生数为(1-0.52)x.列方程为0.52x-(1-0.52)x=80.【设计意图】将简单的列方程题目大胆地放给学生自主、合作学习,学生通过展示自己的学习成果,进一步激发学习兴趣.通过例题1的练习与讲解,让学生学会如何列方程解决实际问题.课堂小结板书设计一、方程的定义二、列方程的一般步骤课后任务完成教材第80页练习1~4题.。

从算式到方程教学设计教案

一、教学目标

1、基本掌握从算式到方程的概念,能够把算式转化为方程,能解决

一元一次方程组;

2、能够灵活运用适当的算法解决算式转化为方程的问题,熟练掌握

解一元一次方程的方法。

二、教学重点

1、掌握从算式到方程的概念;

2、掌握从算式转化为方程的算法;

3、掌握解一元一次方程的方法。

三、教学过程

1.交流提问:本节课将学习从算式到方程的概念,在开始本节课前,

大家交流一下以前对方程的了解情况。

让学生说出他们之前对方程的认知,让孩子们了解方程的概念,让他们更加熟悉方程的概念。

2.精讲从算式到方程的概念:老师结合部分例题,举一反三,讲解从

算式到方程的概念。

让学生熟悉从算式到方程的概念,通过演示好例子,

让学生更好地理解从算式到方程的概念,以促使他们更好地记住和使用概念。

3.练习练习:结合老师讲课的知识点,让学生认真完成练习题,让学

生运用所学知识,便于他们更好地理解从算式到方程的概念,以及从算式

转化为方程的方法,有效帮助学生学习从算式到方程。

4.要点梳理:把学生练习完后,老师需要复习答案,结合学生的实际情况,把重要的考点和重点再次仔细梳理。

第1篇一、活动背景数学是一门逻辑严谨、抽象思维的学科,从算式到方程的学习过程是学生数学思维从具体到抽象、从数量关系到关系式的转变。

为了提高学生对方程的理解和应用能力,本教研活动旨在探讨如何引导学生从算式到方程的过渡,提升学生的数学思维能力。

二、活动目标1. 使教师了解从算式到方程的教学策略,提高教学效果。

2. 培养学生的抽象思维能力,提高学生的数学素养。

3. 促进教师之间的交流与合作,共同探讨数学教学中的问题。

三、活动内容1. 算式与方程的关系(1)算式与方程的区别与联系算式是数学表达式的基本形式,用于表示数量关系。

方程则是含有未知数的等式,它表示未知数与已知数之间的数量关系。

算式是方程的基础,方程是算式的升华。

(2)算式到方程的过渡策略教师在教学过程中,应注重引导学生从算式到方程的过渡,具体策略如下:a. 从具体的实例出发,让学生感受未知数的存在。

b. 通过实际问题引入方程,让学生体会方程的应用价值。

c. 利用图形、表格等直观工具,帮助学生理解方程的意义。

2. 方程的教学方法(1)概念教学教师在讲解方程的概念时,要注重引导学生从算式到方程的思维转变,让学生理解方程的本质。

(2)解题教学教师在解题教学中,要注重培养学生的逻辑思维能力和运算能力,让学生掌握方程的解法。

(3)应用教学教师在应用教学中,要注重引导学生将方程应用于实际问题,提高学生的数学素养。

3. 案例分析(1)案例一:一元一次方程的应用问题:小明有10个苹果,给了小红5个,还剩几个?分析:这是一个一元一次方程的应用问题。

设小明原来有x个苹果,根据题意可列出方程x - 5 = 10。

解方程得到x = 15,即小明原来有15个苹果。

(2)案例二:二元一次方程组的应用问题:小明和小红一共有15元,如果小明买2元一支的铅笔,小红买3元一支的铅笔,他们各买几支?分析:这是一个二元一次方程组的应用问题。

设小明买了x支铅笔,小红买了y支铅笔,根据题意可列出方程组:2x + 3y = 15x + y = 15解方程组得到x = 6,y = 9,即小明买了6支铅笔,小红买了9支铅笔。

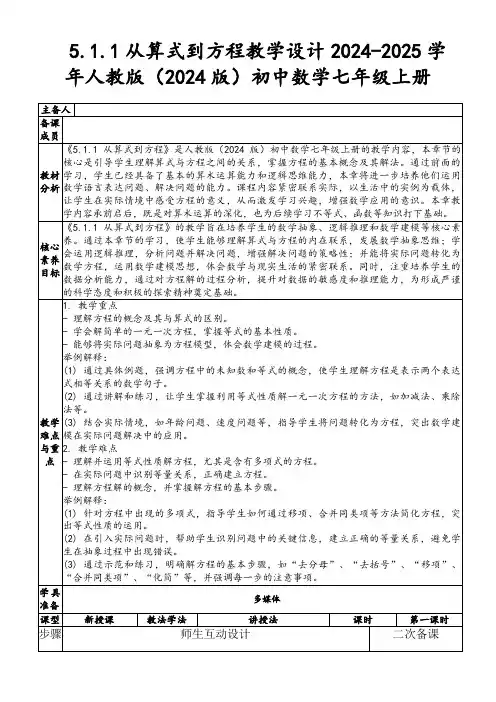

第三章一元一次方程《从算式到方程——一元一次方程》教学设计贵州省贵阳市观山湖区会展城第一中学李菁一、教学内容和内容解析:1、内容方程及一元一次方程的概念,根据问题中的数量关系,设未知数建立方程。

2、内容解析方程是初等代数学的核心内容,是解决实际问题的一种重要的数学模型。

方程的出现是从算术方法发展到代数方法的一个重要标志。

方程随着实践的需要而产生,它是具备了“含有未知数”特征的等式,它使得实际问题中的已知数与未知数通过等式连接起来,这种以方程为工具解决问题的思想即“方程思想”,它在本章中占主要地位。

一元一次方程虽然是最简单的代数方程。

但是解任何一个代数方程(组)最终都要化归为一元一次方程。

一元一次方程是具备了“含有一个未知数,未知数的次数是一次”两个特征的整式方程(即等号两边都是整式的方程),所以注重概念的实质,承上启下为后续的课程教学做好铺垫。

根据以上对教材地位和作用的分析,结合课标对本节课的要求,我将本节课的重点确定为:1. 认识方程及一元一次方程的相关概念;2. 寻找实际问题中数量之间的相等关系,建立方程模型的思想。

二、教学目标和目标解析:1、目标(1)了解方程及一元一次方程的概念;(2)经历实际问题抽象为方程问题的过程,感受方程作为刻画现实世界的数学模型的意义;(3)体会由算式到方程是数学的一大进步,进而体会方程思想。

2、目标解析目标(1)达成的标志是:通过观察和学习明确方程是含有未知数的等式,通过对多种实际问题的分析,类比、归纳,总结出一元一次方程的概念;目标(2)达成的标志是:学生通过对行程方案一、二、三问题的解析,学会在实际问题中寻找相等的数量关系,根据数量关系会建立方程模型;目标(3)达成的标志是:学生通过尝试用算式和方程两种方法解决,从而认识到方程的优越性;感受方程是解决问题的有力工具,并在不断重复运用的过程中感受方程思想,体会由算式到方程是数学的一大进步。

同时,通过对多种实际问题的分析,培养学生克服困难的意志品质;体验在生活中学数学、用数学的价值,感受学习数学的乐趣。

新人教版七年级数学上册3.1《从算式到方程》教学设计一. 教材分析新人教版七年级数学上册3.1《从算式到方程》是学生在学习了整数和分数的基础上,开始接触代数的知识。

本节课主要让学生了解方程的概念,学会将实际问题转化为方程,从而解决实际问题。

教材通过丰富的实例,引导学生认识方程,理解方程的含义,并掌握方程的解法。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的数学基础,对整数和分数有了深入的理解。

但是,对于代数知识,尤其是方程,可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,需要注重引导学生从实际问题中发现方程,理解方程,并掌握解方程的方法。

三. 教学目标1.让学生了解方程的概念,理解方程的含义。

2.培养学生将实际问题转化为方程,并解决实际问题的能力。

3.引导学生掌握方程的解法,提高学生的数学素养。

四. 教学重难点1.重点:方程的概念,方程的解法。

2.难点:将实际问题转化为方程,并解决实际问题。

五. 教学方法1.情境教学法:通过丰富的实例,引导学生认识方程,理解方程。

2.启发式教学法:在教学过程中,引导学生主动思考,发现规律,掌握方法。

3.合作学习法:鼓励学生之间相互讨论,共同解决问题。

六. 教学准备1.准备相关实例,用于引导学生认识方程。

2.准备练习题,用于巩固学生对方程的理解。

3.准备课件,用于辅助教学。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个实际问题,引导学生认识方程。

例如:小明有2个苹果,小红的苹果数是小明的3倍,请问小红有多少个苹果?让学生尝试用数学语言表述这个问题,从而引出方程的概念。

2.呈现(15分钟)呈现一组实际问题,让学生尝试用方程来解决。

例如:甲车和乙车同时出发,甲车每小时行驶60公里,乙车每小时行驶80公里,请问甲车追上乙车需要多少时间?引导学生发现实际问题中存在的等量关系,并将其转化为方程。

3.操练(15分钟)让学生分组讨论,尝试解决呈现的实际问题。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

在这个环节中,重点让学生掌握方程的解法,并能够将实际问题转化为方程。

从算式到方程教案一、教学目标1.了解算式和方程的概念及区别2.学习将问题转化为算式和方程的过程3.掌握解一元一次方程的方法二、教学重点1.算式和方程的概念及区别2.将问题转化为算式和方程的过程3.解一元一次方程的方法三、教学内容及方法1. 算式和方程的概念及区别教学内容1.什么是算式2.什么是方程3.算式和方程的区别和联系教学方法1.通过例题介绍算式和方程的概念2.分组讨论,让学生自己总结算式和方程的区别和联系2. 将问题转化为算式和方程的过程教学内容1.问题的解法方法2.如何将问题转化为算式3.如何将算式转化为方程教学方法1.通过举例的方式,让学生了解问题的解法方法2.指导学生借助关键词、逻辑关系等方法将问题转化为算式3.指导学生将算式转化为方程,学生可以通过试误法、平衡法等方法进行转化3. 解一元一次方程的方法教学内容1.一元一次方程的定义2.解一元一次方程的步骤3.解一元一次方程的常见方法教学方法1.通过例题,让学生了解一元一次方程的定义2.指导学生掌握解一元一次方程的步骤,如整理方程、移项、消元、求解等3.介绍解一元一次方程的常见方法,如代入法、等式法、消元法等,并通过例题进行讲解和练习。

四、教学过程1.引入:通过生活中的例子和问题,让学生了解算式和方程的概念。

2.讲解:介绍算式和方程的概念及区别,指导学生如何将问题转化为算式和方程。

3.练习:分组讨论,解决一些常见问题和案例,学生通过实践了解如何将问题转化为算式和方程。

4.讲解:介绍一元一次方程的定义和解法步骤。

5.练习:通过例题辅导学生解一元一次方程,指导学生掌握解一元一次方程的方法。

6.总结:通过学生的回答和讨论梳理本课内容,强化学生认识和掌握。

五、教学评价1.以评价分组讨论的结果,是否能准确转化问题为算式和方程为主2.提供每组邀约的同学回答,根据回答多少得到得分3.搜集家庭作业中,学生对一元一次方程解法的掌握情况,整理汇报考核结果六、教学反思1.整合教材内容,重点突出和疏通,实现了既考查学生思维能力,又强化了技能巩固。

第五章一元一次方程5.1.1 从算式到方程【学习目标】1.让学生在掌握算式和简单方程的基础上,过渡到一元一次方程的学习;2.理解方程的意义,会根据实际情境列方程;3.掌握方程的解的概念,会判断方程的解;4.掌握一元一次方程的概念,会判断所给方程是否为一元一次方程.【学习重难点】重点:掌握一元一次方程的概念.难点:从实际问题中寻找等量关系,进而列出方程.【教学内容】新知探究1:方程的概念甲、乙两支登山队沿同一条路线同时向一山峰进发,甲队从距大本营1km的一号营地出发,每小时行进1.2km;乙队从距大本营3km的二号营地出发,每小时行进0.8km,多长时间后,甲队在途中追上乙队?你会用算术方法解决这个问题吗?列算式试试.甲、乙两队相距km,甲、乙两队的速度差是km/h,所以甲队追上乙队需要h.下面,我们引入一种新的方法来解决这个问题.思考:在这个问题中,已知:甲乙两队的行进速度及甲乙两队到大本营的距离.未知:行进的时间和路程.如果设两队的行进时间为x h,根据“路程=速度×时间”,甲队和乙队行进路程可以分别表示为1.2x km和0.8x km.甲队距大本营的路程:(1.2x+1)km乙队距大本营的路程:(0.8x+3)km想一想,甲队追上乙队时,他们距大本营的路程之间有什么关系?甲队追上乙队时,他们距大本营的路程相等.比较:列算式和列方程用算术方法解题时,列出的算式只含有已知数,对于较复杂的问题,列算式比较困难;而方程是根据问题中的等量关系列出的等式,其中既含有已知数,又含有用字母表示的未知数,解决问题比较方便.问题探究问题1 用买12个大水杯的钱,可以买16个小水杯,大水杯的单价比小水杯的单价多5元,两种水杯的单价各是多少元?思考:本题的等量关系是什么?设大水杯的单价为x元,那么小水杯的单价为(x-5)元.根据“单价×数量=总价”,可以列方程12x = 16(x-5).由这个含有未知数x的等式可以求出大水杯的单价,进而可以求出小水杯的单价.思考:若将小水杯的单价设为x元?你会列方程吗?设小水杯的单价为x元,那么大水杯的单价为元.根据“单价×数量=总价”,可以列方程12(x+5)=16x.由这个含有未知数x的等式可以求出小水杯的单价,进而可以求出大水杯的单价.问题2 下图是一枚长方形的庆祝中国共产党成立100周年纪念币,其面积是4 000mm2,长和宽的比为8:5(即宽是长的58). 这枚纪念币的长和宽分别是多少毫米?如果设这枚纪念币的长为x mm,则纪念币的宽可以表示为58x mm,依据长方形的面积公式,面积可以表示为58x2 mm.已知纪念币面积为4 000mm2,所以58x2 =4 000.由这个含有未知数x的等式可以求出这枚纪念币的长,进而可以求出纪念币的宽.像这样,先设出字母表示未知数,然后根据问题中的相等关系,列出一个含有未知数的等式,这样的等式叫作方程.注意:方程必须满足两个条件:(1)是等式;(2)化简后含有未知数. 二者缺一不可.考点解析例下列式子中,是方程的有()①8+2=10;② 3x+y=10;③x-1;④1x - 1y=1;⑤x >3;⑥x=1;⑦a2-1=0;⑧b2 ≠-1.A.4个B.5个C.6个D.7个注意:方程一定是等式,但等式不一定是方程.巩固练习1.下列各式中,是方程的是( )A.4-5=-1B.x+3y-1C.s+2t= -5D.a-6<32.下列各式中,不是方程的是.(填序号)①3x+1=4;②x2+2x+1=0;③ 4-3=1;④ |x|-1=0;⑤3x+1;⑥1a=a+1. ⑦x>0.3. 判断下列各式哪些是方程?是的标记“√”,不是的标记“×”.(1) 5x+3y-6x=37 ( ) (2) 4x-7 ( )(3) 5x ≥ 3 ( ) (4) 1+2=3 ( )(5) 6x2+x-2=0 ( ) (6) -7x- m=11 ( )注意:(1)方程中的未知数可以用字母x表示,也可以用其他字母表示,如y、z等.(2)方程中未知数的个数可以是一个,也可以是两个或两个以上,如x+y=12等.总结归纳用算术方法解题时,列出的算式表示用算术方法解题的计算过程,其中只含有已知数,不含未知数;而方程是根据问题中的相等关系列出的等式,其中既含有已知数,也含有用字母表示的未知数,这为解决许多问题带来了方便.通过今后的学习,你会逐步认识到:从算式到方程是数学的一大进步.新知探究2:列方程典例解析例1 根据下列问题,设未知数并列出方程:(1) 某校女生占全体学生数的52%,比男生多80人,这所学校有多少名学生?思考:本题的等量关系是什么?解:设这所学校的学生数为x,那么女生数为0.52x,男生数为(1-0.52)x,根据“女生比男生多80人”,列得方程0.52x - (1-0.52)x = 80.(2) 如图,一块正方形绿地沿某一方向加宽5m,扩大后的绿地面积是500m2,求正方形绿地的边长.解:设正方形绿地的边长为x m,依据扩大后的绿地面积= 500m2女生人数-男生人数=80.列得方程x(x+5)=500→x2+5x=500.巩固练习1.《算法统宗》是我国古代数学著作,其中记载了一道数学问题,大意如下:用绳子测水井深度,若将绳子折成三等份,则井外余绳4尺;若将绳子折成四等份,则井外余绳1尺.问绳长和井深各多少尺?设井深为x尺,则可列方程为.解析:根据将绳三折测之,绳多四尺,则绳长为:3(x+4);根据绳四折测之,绳多一尺,则绳长为:4(x+1).故3(x+4)=4(x+1).2.甲、乙两人分别从相距30千米的A,B两地骑车相向而行,甲骑车的速度是10千米/时,乙骑车的速度是8千米/时,甲先出发25分钟后,乙骑车出发,问乙出发后多少小时两人相遇?(只列方程)莉莉:设乙出发后x小时两人相遇,列出的方程为25×10+8x+10x=30.请问莉莉列出的方程正确吗?如果不正确,请说明理由并列出正确的方程.解:莉莉列出的方程不正确.理由:列方程时未统一单位.正确方程:设乙出发后x小时两人相遇,等量关系为:甲的路程+乙的路程=30千米依×10+10x+8x=30.题意得2560总结提升归纳分析实际问题中的数量关系,利用其中的相等关系列出方程,是用数学解决实际问题的一种方法. 这个过程可以表示如下:列方程的基本思路:(1)理解题意,弄清已知是什么,未知是什么;(2)找出题目中的相等关系;(3)根据相等关系列方程。

从算式到方程教学设计【一】教材分析:1.学习目标:知识与技能:学会用方程描述问题中数量之间的相等关系.过程与方法:通过对多种实际问题中数量关系的分析,使学生初步感受方程是刻画现实世界的有效模型.情感、态度与价值观:初步认识方程与现实世界的密切联系,感受数学的价值.2.重、难点:理解题意,寻求数量间的等量关系并列出方程.【二】教材处理:1. 情景创设:问题章前图中的汽车匀速行驶途经王家庄、青山、秀水三地的时间如表所示,翠湖在青山、秀水之间,距青山50千米,距秀水70千米,王家庄到翠湖有多远?地名时间王家庄10:00青山13:00秀水15:002.学生活动思考:(1)、在上述图表中,你读出了哪些信息?(2)、你会用算术方法解决这个实际问题吗?(3)、你能借助方程来解吗?从而揭示课题──从算式到方程(板书)引导学生列方程:提问:设:王庄到翠湖的路程为χ千米,那么王家庄距青山千米,王家庄距秀水千米.从王家庄到青山行车小时,王家庄到秀水行车小时.王家庄到青山时的速度,王家庄到秀水时的速度 .这里有什么等量关系,于是列出方程小结列方程时,要先设字母表示未知数,然后根据问题中的相等关系,写出含有未知数的式子──方程你还能列出其他方程吗?注意:通常用〝x、y、z〞等字母来表示未知数3.数学应用例1 根据以下条件列出方程:(1)某数比它大4倍小3;(2)某数的1/3与15的差的3倍等于2;(3)比某数的5倍大2 的数是17;(4)某数的3/4与它的1/2的和为5.提示:做上面的题时请注意怎样设未知数,怎样建立等量关系,特别注意关键字〝大、小、多、少〞,〝和、差、倍、分〞的含义.例2 根据以下问题,设未知数并列出方程:(1)一台计算机已使用1700小时,预计每月再使用150小时,经过多少月这台计算机的使用时间达到规定的检修时间2450小时?(2)用一根长24cm的铁丝围成一个长方形,使它的长是宽的1.5倍,长方形的长、宽各应是多少?(3)某校女生占全校学生数的52%,比男生多80人,这个学校有多少学生?讨论:同学们先独立思考,看怎样设未知数?有怎样的等量关系?并列出方程,然后以小组为单位进行讨论交流.议一议下面的方程有什么共同特点?1700+150x=2450 2(x+1.5x)=240.52x-(1-0.52)x=80一元一次方程的概念只含有一个未知数(元)x,未知数x的指数都是1(次)方程叫做一元一次方程。

人教版数学七年级上册3.1《从算式到方程》教学设计一. 教材分析《从算式到方程》是人教版数学七年级上册第三章的第一节内容,主要讲述了方程的概念、方程的解以及方程的解法。

通过本节课的学习,使学生了解方程的基本概念,掌握方程的解法,培养学生解决实际问题的能力。

二. 学情分析学生在进入七年级之前,已经学习了整数、分数、有理数等基础知识,具备了一定的逻辑思维能力。

但对于方程的概念和解法可能还比较陌生,因此,在教学过程中,需要注重对学生基础知识的巩固,并通过实例引导学生理解方程的内涵。

三. 教学目标1.知识与技能:使学生了解方程的概念,掌握方程的解法,能够运用方程解决实际问题。

2.过程与方法:通过观察、分析、归纳等方法,培养学生解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:激发学生学习数学的兴趣,培养学生勇于探索的精神。

四. 教学重难点1.重点:方程的概念、方程的解法。

2.难点:方程的解法的运用。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生活实例引入方程的概念,使学生能够直观地理解方程。

2.启发式教学法:引导学生观察、分析、归纳方程的解法,培养学生解决问题的能力。

3.小组合作学习:鼓励学生之间进行讨论、交流,提高学生的合作意识。

六. 教学准备1.教学课件:制作课件,展示方程的实例和解法。

2.练习题:准备一些有关方程的练习题,用于巩固所学知识。

3.教学道具:准备一些实物道具,用于直观地展示方程的解法。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个生活实例,如“小明买水果”的问题,引导学生思考如何用数学方法表示这个问题,进而引入方程的概念。

2.呈现(10分钟)展示一些方程的实例,引导学生观察、分析方程的特点,让学生能够识别方程。

3.操练(15分钟)让学生通过计算器或手算,求解一些简单的方程,使学生掌握方程的解法。

4.巩固(10分钟)让学生分组讨论,分享各自解方程的方法,互相学习,提高解方程的能力。

5.拓展(10分钟)引导学生思考如何将方程应用于实际问题,如“已知一个正方形的面积,如何求它的边长?”等问题。

从算式到方程(一)---教学设计教学目标:

1.通过处理实际问题,让学生体验从算术方法到代数方法是一种进步;

2.初步学会如何寻找问题中的相等关系,列出方程,了解方程的概念;

3.理解一元一次方程、方程的解等概念;

4.掌握检验某个值是不是方程的解的方法;

5.培养学生获取信息,分析问题,处理问题的能力.

教学重点:

寻找相等关系、列出方程.

教学难点:

从实际问题中寻找相等关系;对于复杂一点的方程,用估算的方法寻求方程的解,需要多次的尝试,也需要一定的估计能力.

教学过程:

一、情境引入:

问题1:树林中有杨树124棵,比柳树的棵数的2倍少1吨,树林中有柳树多少棵?

示意图:

从上图中你能获得哪些信息?(必要时可以提示学生从时间、路程、速度、四地的排列顺序等方面去考虑.)

教师可以在学生回答的基础上做回顾小结.

你会用算术方法求出王家庄到翠湖的距离吗?(当学生列出不同算式时,应让他们说明每个式子的含义.)

教师可以在学生回答的基础上做回顾小结.

列出算式:×(13−10)+50

如果设王家庄到翠湖的路程为x千米,你能列出方程吗?

教师引导学生寻找相等关系,列出方程.

①题目中的“汽车匀速行驶”是什么意思?

②汽车在王家庄至青山这段路上行驶的速度该怎样表示?你能表示其他各段路程的车速吗?

③根据车速相等,你能列出方程吗?

教师根据学生的回答情况进行分析,如:

依据“王家庄至青山路段的车速=王家庄至秀水路段的车速”可列方程:

方程中,的意义是从王家庄到青山的车速,的意义是从王家庄

到秀水的车速

二、例题讲解:

4.练习:根据下列条件列出方程。

(1)x的2倍与3的差是5

(2)长方形的长比宽大5,周长为36,求长方形的宽。

以上各方程都只含有一个未知数(元),未知数的次数都是1,这样的方程叫做一元一次方程

归纳:

而对于一个实际问题当我们列出方程后,还必须解这个方程,也就是要求出未知数的值.

解方程就是求出使方程中等号左右两边相等的未知数的值,这个值就是方程的解

三、课堂小结:

着重引导学生从以下几个方面进行归纳:

①这节课我们学习了什么内容?

学习了方程、一元一次方程、解方程,以及方程的解的概念

方程:含有未知数的等式

一元一次方程:只含有一个未知数(元),并且未知数的次数都是1的方程

解方程:求出使方程中等号左右两边相等的未知数的值,这个值就是方程的解.

②用列方程的方法解决实际问题的一般思路是什么?

分析实际问题中的数量关系,设出未知数(通常用x,y,z等字母),根据问题中的相等关系,列出方程.

练习:根据下列问题列方程。

(1)环形跑道一周长400米,沿跑道跑多少圈,可以跑300米?

(2)甲铅笔每0.3元,乙铅笔每支0.6元,用9元买铅笔20支,两种铅笔各买了多少支?

(3)三个梯形的下底比上底多2厘米cm,高是5厘米,面积是40平方米,求上底通过练习及时巩固所学知识。

作业:p1,5,6问题。