中国电影音乐的发展..共37页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.90 MB

- 文档页数:19

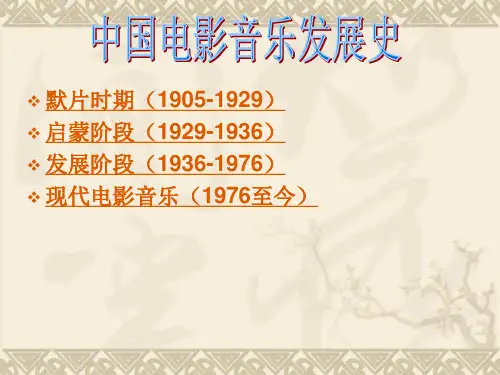

影视作品分析第五章中国电影音乐发展概述我们将中国音乐的发展分为四个时期进行概述,即新中国成立前的萌芽与初创时期、建国后十七年的成熟时期、“文革”十年的荒芜时期以及“文革”结束至今的进一步发展时期。

一、新中国成立前电影音乐的萌芽与初创时期1、从默片到有声片的过渡中国电影音乐的萌芽与初创时期,即从1905年至1949年这一时期。

这一时期我国放映的影片,直接沿用了好莱坞“影院配乐”的做法,从形式到内容都与好莱坞一脉相承。

所以,默片时期中国没有形成自己的电影音乐。

1930年出现中国第一部有声电影《歌女红牡丹》。

此后,有声片在中国逐渐兴起,而最先进入电影的声音元素就是音乐。

2、歌曲成为电影音乐的主流随着中国电影的发展,歌曲逐渐占据了电影音乐当中最为重要的位置。

这也是中国音乐逐渐摆脱外国电影音乐形式的束缚,形成自己音乐形式的开端。

中国的电影歌曲在影片中多以插曲形式出现,由剧中人物唱出,真实、自然,符合现实主义的创作风格(《马路天使》插曲《四季歌》和《天涯歌女》)。

此外,在众多的电影歌曲当中也出现了主题歌的雏形,虽然主题歌这种表现手法在当时并不多见,但有些电影歌曲器恰好题点了影片的主题,起到了主题歌的作用(《桃李劫》的《毕业歌》)。

当时的电影音乐创作还对多种电影音乐表现手法进行了尝试,主题音乐的表现手段在当时已经出露端倪(《小城之春》)。

3、器乐音乐在电影中的发展比较缓慢这一时期的配乐思想还比较简单,缺乏统一的规划,对器乐音乐在电影中的作用也认识不足。

不过电影音乐中的器乐部分并不是止步不前的,我们偶尔也能够听到一些专门为电影而创作的管弦乐或民族器乐音乐(《马路天使》)。

二、建国十七年电影音乐的成熟时期1、国家政策对电影音乐发展的影响建国十七年,即从1949年新中国成立至1966年文化大革命之前的十七年,国家政策对电影和电影音乐创作的影响是相当明显的。

电影事业的方针政策相当宽松,“百家争鸣,百花齐放”的政策提出后,产生了许多优秀影片及受人民喜爱的电影歌曲(《铁道游击队》、《不夜城》、《芦笙恋爱》等),政策还催生了《五朵金花》《刘三姐》等少数民族音乐片,文件指导下还产生了《早春二月》、《阿诗玛》、《红色娘子军》等在音乐使用上可圈可点的影片。

关键词:国产电影音乐;发展现状;发展策略随着国产电影的快速发展,电影音乐也在快速发展,它既能表达电影的感情,也能提升电影的戏剧性,还能营造电影的氛围。

优秀的电影音乐既能促使观众领略电影的思想,也能促使观众领略电影的感情。

而每首电影音乐最初只是为了服务相应的电影,顺便服务众多观众。

一部优秀的电影之所以能够顺利亮相于荧幕,并深得各位观众认可,必须经过精心制作和各种审核,关于音乐的环节审核不亚于其他艺术作品的审核环节,因而,我国电影音乐正身处中西融合、古今贯通的发展阶段,在电影音乐的制作过程中,既要融会贯通中西音乐,又要有效融合古今音乐,促使混合型音乐发挥作用,并为突出电影效果发挥出重要作用。

一、中国影视音乐的风格特点随着时代的发展,国内电影音乐呈现各式各样,这些各有所异的民族歌曲既丰富了人们的生活,也具有独特的艺术特色和风格。

随着时代的发展,这些电影音乐越来越有特点,越来越能找到有章可循的规律,并以此发挥自身的作用,推动电影行业快速发展。

随着电影的发展,电影音乐也要逐渐发展,但发要遵循电影发展的需求,才能有效发挥电影音乐的作用,促使电影更上一层楼。

那么,国内电影音乐的风格具体表现为哪些特点呢?如下所示。

(一)科学性改革开放之后,中国音乐开始吸收世界各地的音乐风格,无论是创作力度,还是创作难度,不仅需要更优秀的演唱能力,也需要更加优质的声音。

不管是教音乐,还是学音乐,均在共同追求科学的电影音乐发声。

这就是:口咽腔的着力点比较靠前,口腔喷弹力较大;以口腔共鸣为主,掺入头腔共鸣;咬字发音的因素转换较慢,棱角较大,声音走向横竖相当,声音点面合适,字音融洽;声音色调明亮,声音个性强,以味为主,手法变化多样;音色甜、脆、圆、润、随;气息运用灵活;以真声为主;学会使用混声实现上、下声区统一等技巧,从而使演唱者具备宽广的音域、较强的歌唱能力和音乐表达能力等。

(二)民族性随着国内电影音乐发展水平的逐渐提升,既要汲取民间音乐的营养,又要吸收民间音乐的创作灵感,使其形成专业的电影音乐教育,不管在创作方面,还是在表演方面,均要以高水平的艺术水准为指导,既要建立民族电影音乐,又要发展民族电影音乐。

中国电影音乐的多元化发展趋势及影响因素分析随着中国电影产业的飞速发展,电影音乐也逐渐呈现出多元化的发展趋势。

这种趋势不仅体现在音乐风格的多样化上,还体现在音乐元素的丰富性和跨界融合上。

本文将对中国电影音乐的多元化发展趋势及影响因素进行分析,以期为相关领域的发展提供参考。

一、中国电影音乐的多元化发展趋势1. 音乐风格的多样化中国电影音乐在近年来呈现出音乐风格多样化的趋势。

从传统的古典音乐、民族音乐到现代的流行音乐、摇滚乐,乃至电子音乐、爵士乐等,各种音乐风格在中国电影音乐中都有所体现。

这种多样化的音乐风格为电影创作提供了更多的可能性,也为观众带来了更加丰富的听觉体验。

2. 音乐元素的丰富性中国电影音乐在元素的选择上也逐渐丰富起来。

除了传统的乐器和声乐元素外,还融入了自然声音、电子合成音、环境音等元素,这些元素的加入使得电影音乐更加富有层次感和立体感。

3. 跨界融合的趋势随着文化交流的不断深入,中国电影音乐也逐渐呈现出跨界融合的趋势。

这种融合不仅体现在不同风格的融合上,还体现在不同文化背景的音乐人的合作上。

这种跨界融合为电影音乐注入了新的活力和创意。

二、影响因素分析中国电影音乐的多元化发展趋势受到多方面的影响。

以下是主要的影响因素:1. 市场需求的变化随着观众审美需求的多元化和音乐市场的日益成熟,电影音乐的需求也发生了变化。

制片方和导演更加注重电影音乐的独特性和创意性,这也促进了音乐风格的多样化和元素选择的丰富性。

2. 创作团队的专业化随着电影产业的发展,电影音乐的创作团队也逐渐专业化。

专业的作曲家、音乐制作人、音效设计师等成员的加入,使得电影音乐的创作更加精细和专业化,从而推动了音乐品质的提升和风格的多样化。

3. 技术进步的推动技术的进步也为电影音乐的多元化发展提供了有力支持。

数字音频技术、计算机合成技术等新技术的应用,使得音乐创作更加便捷和高效。

同时,这些技术也使得音乐元素的选择和融合更加多样化和创新化。

20世纪30年代中国电影音乐的艺术特征分析【摘要】20世纪30年代中国电影音乐的艺术特征包括主题音乐的兴起与发展,配乐与电影情节的结合,民族音乐元素的融合,受西方音乐影响的趋势以及音乐风格的多样性。

这些特征反映了当时中国电影音乐的独特风格和多样性。

随着年代的发展,30年代中国电影音乐的艺术成就逐渐显现,展现出中国电影音乐在世界舞台上的地位和影响力。

未来,随着技术和观念的不断更新,中国电影音乐有望在创新和发展中继续取得更大的成就,为中国电影产业的发展贡献更多的力量。

【关键词】20世纪30年代、中国、电影音乐、艺术特征、主题音乐、配乐、电影情节、民族音乐、西方音乐影响、音乐风格、多样性、艺术成就、未来发展、展望。

1. 引言1.1 背景介绍中国电影音乐在20世纪30年代呈现出了独特的艺术特征,随着电影制作技术的进步和音乐理论的发展,电影音乐开始扮演着越来越重要的角色。

在这一时期,许多优秀的音乐家纷纷投身到电影音乐的创作中,为中国电影音乐的繁荣发展注入了新的活力。

正是在这个背景下,30年代中国电影音乐呈现出了独特的艺术特征,具有浓厚的时代气息和民族特色,为中国电影的发展起到了积极的推动作用。

2. 正文2.1 主题音乐的兴起与发展在30年代的中国电影中,主题音乐往往通过重复的旋律或主题来强调电影中的情感和主题。

这种形式的音乐通常会在电影的开头和结尾等关键场景中出现,以引导观众进入电影的氛围。

主题音乐还可以通过改变节奏和音色来表达不同的情感和氛围,为电影增添更多的表现力和张力。

随着主题音乐在30年代中国电影中的广泛应用,越来越多的作曲家开始尝试新的音乐形式和风格,为电影音乐带来了更多的创新和多样性。

这些音乐作品不仅可以独立存在,还可以与电影中的情节和对白相互配合,形成一种紧密的音乐与画面的关系,使电影更加生动和感人。

主题音乐在30年代中国电影音乐中起到了重要的作用,不仅丰富了电影的表现形式,还为中国电影音乐的发展奠定了坚实的基础。

中国电影音乐不同时期的风格特性摘要中国电影音乐与电影同样经历了几个不同的发展时期,各个时期的电影音乐均呈现出了与之相应的风格特点,在论述这些风格的同时,探讨其形成的原因及其影响,意在说明其得失。

关键词电影音乐歌曲配乐纯音乐交响乐民族乐多元化时期中国电影自1905年无声片《定军山》起似乎就与音乐的歌唱形式结下了不解之缘。

从第一部电影歌曲以配乐形式起,中国的电影音乐便与电影一道经过了1905~1930年的无声时代、1930~1949年的早期阶段、1949~1966年的兴盛时期、电影音乐1966~1979年的低谷阶段、1979以后至今的多元时期。

本文以时期为序,分“歌曲为主的电影音乐、电影音乐的民族性和中国电影的音乐多元性”三个方面进行探讨,力图探讨出不同时期中国音乐的风格特征。

一、歌曲为主的电影音乐上个世纪初年是中国电影的滥觞期,电影在中国处于自发时期,一部由丰泰照相馆拍摄的开山之作《定军山》,虽然以戏剧片的面孔出现在国人面前,但这是一部无声的电影。

30年代出现的《歌女红牡丹》运用了蜡盘制作音响,穿插了京剧《穆柯寨》、《玉堂春》中唱白艺术,民族化的音乐第一次跃入了中国电影的行列。

1933年起中国电影音乐有了新的发展,一批步入影坛不久的年轻音乐家任光、聂耳、冼星海、黄自、吕骥以及贺绿汀等以配音乐和歌唱为主,给刚起步的中国电影注入了声响,出现了《春蚕》《渔光曲》、《新女性》、《大路》《乡愁》《桃李劫》等优秀之作,从此开启了中国音乐的起步时代。

这时的中国电影音乐虽然只是以歌曲为主配乐次之,却为电影添了不少光彩,成了那个年代影片的名片,以至今天人们忘却了电影还能记住歌曲。

其中,如任光为《渔光曲》的主题歌《渔光曲》,歌曲以凄怨哀伤的旋律。

深情地唱出了渔民艰辛的劳作情景,“鱼儿难捕租税重,捕鱼人儿逝世穷”的愁苦心情,闻者泪潜的艺术魅力成了影片的特色。

正如聂耳所说:“迨默片《渔光曲》中的《渔光曲》一出,情形乃立交,其轰动的影响甚至形成了后来的影片要配上音乐才能够卖座的一个潮流”。

浅谈近年中国电影声音的发展趋势浅谈近年中国电影声音的发展趋势随着中国电影的迅猛发展,声音成为了电影作品中不可或缺的一部分。

近年来,中国电影声音迎来了新的发展趋势,逐渐突破传统框架,追求更为丰富多样的表达方式。

本文将从声音设计、配乐以及语言特色三个方面,探讨近年中国电影声音的发展趋势。

首先,声音设计在中国电影中发挥着越来越重要的作用。

声音设计是通过声音效果与画面结合,增强电影氛围,提升观影体验的过程。

在近年的中国电影中,声音设计的创新与多样化呈现出明显的发展趋势。

传统的爆破、枪战等特效声音已经不能满足观众的需求,电影制作团队开始注重细节和环境声音的处理。

例如在电影《流浪地球》中,为了展示太空环境的寂静与奇幻,电影团队借助声音设计营造了恢宏的空间感和真实的科幻体验。

此外,在电影《我不是药神》中,声音设计通过独特的方式传达了药物对人体的影响,在观众中引起了广泛的共鸣。

这些例子表明,声音设计在中国电影中的发展趋势越来越注重表达细节与情感的共鸣,为观众带来更具感染力的电影体验。

其次,配乐也成为了中国电影中不可或缺的一部分。

配乐是通过音乐与画面组合,产生情感共鸣的过程。

近年来,中国电影在配乐方面探索和创新越来越多。

传统的配乐方式逐渐被突破,取而代之的是更加个性化和多样化的音乐表达方式。

例如,在电影《无问西东》中,配乐融合了中国传统音乐与现代元素,打破了传统音乐的边界,使得观众能够在电影中感受到东方哲学与情感的共鸣。

另外,中国电影开始注重与音乐人合作,通过跨界融合,创作出更具个性和特色的音乐作品。

这种趋势使得中国电影的音乐更具创意与感染力,为影片增添了独特的魅力。

最后,语言特色也成为中国电影声音的一个重要发展方向。

中国具有丰富多样的方言资源,近年来,电影制作团队开始在片中大胆采用方言对白,以增强电影的地域感。

《北方一片苍茫》等影片就采用了东北方言,为电影增添了乡土气息和地域特色。

此外,电影还通过对话方式的变化,表现出人物性格和社会背景的差异。

中国电影音乐的多元化发展历史与未来趋势展望随着中国电影市场的不断扩大和电影产业的日益成熟,电影音乐也逐渐呈现出多元化发展的态势。

在回顾中国电影音乐的发展历程中,我们可以看到以下几个关键时期的转变:一、起步阶段:中国电影音乐的诞生与成长20世纪初,随着中国电影的诞生,电影音乐也随之产生。

当时的电影音乐以传统乐器演奏为主,如琵琶、二胡、古筝等,为电影提供了一些基本的音乐支持。

这个时期的电影音乐更多地是起到一个衬托的作用,为电影营造一种特定的氛围。

二、发展阶段:改革开放后的电影音乐崛起改革开放后,中国电影音乐逐渐崛起。

这个时期的电影音乐开始注重旋律和歌词的创作,出现了许多具有代表性的电影歌曲和配乐。

例如,《红高粱》中的同名主题曲、《霸王别姬》中的《当爱已成往事》等,这些歌曲不仅为电影增色不少,也成为了当时的流行金曲。

三、多元化阶段:现代电影音乐的创新与突破近年来,随着中国电影市场的繁荣和音乐技术的不断发展,中国电影音乐开始走向多元化发展的道路。

这个时期的电影音乐不仅在创作上更加丰富和多元,也在技术上进行了许多创新和突破。

例如,《流浪地球》中的原创音乐、《哪吒之魔童降世》中的古风歌曲等,这些作品都展现了中国电影音乐的创新和突破。

未来趋势展望:一、原创音乐将成为主流随着中国电影市场的不断扩大和观众对音乐品质的要求不断提高,原创音乐将成为中国电影音乐的主流。

原创音乐不仅能够更好地为电影服务,同时也能够展现中国音乐的创新与实力。

二、跨领域合作成为趋势未来,中国电影音乐将更加注重跨领域合作。

电影音乐将不再仅仅是电影的附属品,而是成为一种独立的艺术形式。

跨领域合作能够让电影音乐更好地展现出不同的风格和特点,同时也能够为电影带来更多的曝光和关注。

三、国际化发展成为目标随着中国电影产业的不断发展和国际交流的日益增多,中国电影音乐也开始瞄准国际化发展的目标。

中国电影音乐将在保留本土特色的同时,积极融入国际元素,与国际音乐家展开合作,让中国电影音乐走向世界舞台。

中国主旋律电影歌曲风格演变及发展探析中国主旋律电影歌曲风格演变及发展探析近年来,中国主旋律电影在内容和形式上取得了长足的进步,而电影歌曲作为传递主旋律的重要媒介之一,也经历了多次风格演变和发展。

本文将从中国主旋律电影歌曲的起源,到不同时期的风格演化,以及对未来的展望进行探析。

中国主旋律电影歌曲的起源可以追溯到上世纪50年代,这一时期的电影歌曲以歌颂新中国建立和社会主义事业为主题,歌词内容崇尚革命英雄,传递乐观积极的情感。

《东方红》、《义勇军进行曲》等歌曲成为了这一时期主旋律电影的代表作品。

这些歌曲的音乐风格简单朴实,节奏明快,旋律朗朗上口,给人以精神力量。

随着社会经济的发展和电影艺术技巧的提高,80年代主旋律电影的歌曲风格呈现出明显的变化。

在这一时期,电影歌曲开始加入更多的流行元素,音乐编曲更加丰富多样。

电影《天下无贼》的主题歌《神雕侠侣》、电影《末代皇帝》的插曲《月亮代表我的心》等作品,以其优美动人的旋律和实力派歌手的演唱,赢得了广泛的好评。

这些歌曲在旋律和节奏上更加柔和,更注重情感表达,让观众在欣赏电影的同时享受到美妙的音乐。

进入21世纪,随着中国电影工业的蓬勃发展,主旋律电影歌曲的风格又有了新的变化。

电影《战狼》的主题曲《战狼之吼》、电影《我不是药神》的主题曲《大鱼》等作品,不仅在音乐上力求大气磅礴,更注重激发人们的情感共鸣。

这些歌曲一方面展示了中国电影音乐创作的技术和制作水平的提高,另一方面也反映了主旋律电影与观众之间的互动关系的变化。

未来,中国主旋律电影歌曲的发展方向将多样化和个性化。

近年来的电影作品中,越来越多的观众开始接触欧美流行音乐、摇滚乐等多种音乐类型,这也为主旋律电影歌曲的创作提供了新的可能性。

我们可以期待,未来主旋律电影歌曲的风格将更加多元化,更加与时俱进,以满足观众需求。

综上所述,中国主旋律电影歌曲风格经历了从简单朴实到丰富多样再到多元化的演变过程。

这一过程既是中国电影工业发展的缩影,也反映了社会观众审美需求和音乐本身的变化。

浅谈电影音乐的发展历程与艺术特征作者:王菁宸来源:《今传媒》2021年第11期摘要:电影音乐是伴随着电影艺术的出现和发展而成长起来的,已有近百年的发展历程,不仅成为当前电影艺术不可或缺的重要组成部分,而且拥有自身独特的风格特征和存在价值。

基于此,本文系统梳理了我国电影背景音乐的发展历程,结合当前优秀电影作品提出了电影背景音乐的应用特点,最终总结出了其艺术特征。

笔者认为,中国电影音乐在长期历史发展过程中主要经历了初创期、成熟期、十年“动荡”期以及当前的蓬勃发展期四个阶段,主要是以音画同步、音画对位、音画平行的方式出现在各种各样的电影作品中;不仅发挥着抒情功能,而且还极大地完善了影片故事内容,吸引观众注意力等,由此成为当前电影作品不可或缺的一个重要组成部分。

关键词:电影音乐;发展历程;艺术特征中图分类号:J64 文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2021)11-0085-03中国电影音乐最早可追溯到20世纪30年代由联华公司出品的《野草闲花》,该片以蜡盘配音的方式创作出的《寻兄词》由此成为中国第一首电影音乐作品。

自此之后,随着音乐制作技术的不断升级以及人们音乐欣赏水平的日益提升,中国电影音乐不仅获得了突飞猛进的发展,成为电影艺术的重要组成部分,而且在不同的历史阶段也呈现出迥异的制作特点与风格特征。

一、中国电影背景音乐发展历程(一)中国电影音乐的初创期1905年至1949年被称为中国电影音乐的初创期。

最初,中国的电影作品是以默片的形式出现,但在放映时却拥有相应的“配乐”方式。

如中国第一部电影《定军山》,沿用了西方“剧院音乐”的配乐方式。

银幕上是黑白的活动影像,银幕后则是由3~5人组成的小乐队,一方面,來活跃现场气氛;另一方面,帮助人们理解剧情。

从1929年由联华公司出品的《野草闲花》开始,有声影片逐渐兴起,电影音乐也成为电影不可或缺的重要组成部分,发挥着重要的功能。

这一时期,很多电影歌曲风靡一时,广泛传唱,如《渔光曲》《毕业歌》《天涯歌女》《十字街头》《义勇军进行曲》等。

从音乐叙事价值视角看我国现代电影在中国电影的发展过程中,音乐一直扮演着重要的角色。

随着时代的发展,现代电影中音乐的运用呈现出新的特点和价值。

本文将从音乐叙事的角度出发,探讨我国现代电影中音乐的作用和价值。

一、音乐与故事情节的融合在中国现代电影中,音乐不再是简单的背景音乐,而是有机地融入到故事情节之中,成为了故事叙事的一部分。

音乐通过旋律、节奏和情感表达,为电影情节增添了更加多元化的表现力。

在电影《二十二》中,配乐通过悠扬的旋律和深情的情感,展现了老兵们坚韧不拔的精神和对国家的热爱,增强了电影的感染力和震撼力,使观众更加深刻地感受到了故事的内涵和情感。

二、音乐与表演的统一在中国现代电影中,音乐还与表演实现了更加紧密的统一。

优秀的电影配乐能够与演员的表演形成一种默契的对话,互相呼应,从而增强了情感的传达和叙事的力度。

比如在电影《无问西东》中,配乐与演员的表演相得益彰,共同展现了一段段感人的故事,使观众更加深刻地理解了角色的内心世界和情感变化。

三、音乐与文化价值的传递中国现代电影中的音乐还能够传递丰富的文化价值。

通过选取具有中国传统音乐元素或特色的配乐,电影得以传递中国传统文化的韵味和魅力,使观众在享受电影的也能感受到中国传统文化的魅力。

比如电影《阿唐奇遇》中运用了国乐,更加贴近中国文化底蕴,通过音乐表达让观众更好的感受到故事发展的内在逻辑。

四、音乐与情感共鸣的触发中国现代电影中的音乐还能够触发观众内心深处的情感共鸣。

优秀的配乐不仅仅能够表达故事情节和人物内心的丰富情感,更能够触动观众的情感共鸣,使观众在电影中得到心灵的震撼和启迪。

比如在电影《低压槽:欢乐颂》中,配乐运用了轻快活泼的音乐,使得整个电影更加轻松愉快,观众也能从中感受到快乐和幸福。

我国现代电影中音乐的叙事价值不断凸显。

通过音乐与故事情节的融合、音乐与表演的统一、音乐与文化价值的传递以及音乐与情感共鸣的触发,现代电影中音乐扮演着越来越重要的角色。

中国电影音乐的发展特色及风格探析所谓电影音乐,泛指的是在电影中所采用的一切音乐和歌曲。

电影音乐已经成为了一种十分重要的音乐载体,同时也是电影艺术的重要组成部分。

自20世纪30年代以来,中国电影音乐走过了多年的发展历程,并在几代电影音乐创作人的努力下,不断的完善和提高,形成了自己所独有的风格。

因为中国所独特的发展历程,中国电影音乐的发展也在不同时期体现出了不同的风格,并且在不同的时期所形成的特色也各不相同。

一、中国电影音乐的发展历程总的来说,中国电影音乐的发展经历了以下的几个时期:(一)解放以前20世纪20年代末,欧美地区开始兴起有声电影。

自从有声电影问世以来,电影音乐就成为了电影中不可或缺的重要组成部分,例如在《音乐之声》、《钻石皇后的故事》等电影中演员的歌唱和表演都给观众留下了相当深刻的印象,我国的电影音乐的起步是随着电影艺术的传入而开始发展的。

中国的有声电影音乐从20世纪30年代开始起步,并在很短的一段时间内取得了巨大的发展。

电影音乐不仅仅是能够有效的与剧情进行配合使得电影的情节能够更加吸引人,同时电影音乐本身也深受观众的喜爱。

但是因为解放前的战争,使得中国电影以及电影音乐都只能够在夹缝中求生存,这就使得很多优秀的作品都没有能够亮相银幕,但是仍然有一些很经典的作品被保留下来,例如1934年电通公司所出的《桃李劫》,其主题歌《毕业歌》更是深受喜爱。

(二)新中国成立后到1976年20世纪五六十年代前后的音乐随着中华人民共和国的诞生呈现出了一种欣欣向荣之感。

1949-1966是中国电影以及电影音乐发展的兴盛时期,而1966年到1976年因为文革的影响使得中国电影音乐进入了低迷时期。

(三)改革开放后随着改革开放方针的确立,以及各项政策的执行,使得我国进入了一个高速发展时期,这个时期,中西方的音乐文化交流变得更加频繁。

1981年中国电影音乐学会成立,这表明了中国电影音乐开始被重视,发展空间也更加的广阔。