等高线地形图(二)(山丘、洼地、陡崖、坡度).

- 格式:ppt

- 大小:2.02 MB

- 文档页数:15

第二讲等高线地形图第二讲等高线地形图第二讲等高线地形图第1课时等高线地形图一、基础知识梳理1、海拔高度和相对高度(1)海拔高度:又称绝对高度,是地面某一地点高出海平面的垂直距离。

(2)相对高度:是地面某个地点高出另一地点的垂直距离。

2(1等高线的绘制:相邻两条等高线之间的高度差即为等高距等高线:在地图上,海拔高度相同点的连线。

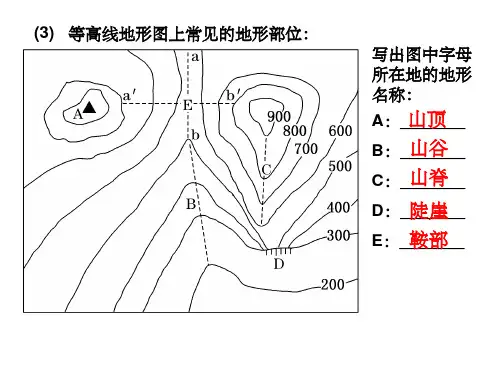

等高距:相邻两条等高线之间的高度差即为等高距(2)等高线的特征注意:如果没有数值注记,可根据示坡线来判断:(示坡线——为垂直于等高线的短线) (3)等高线地形图的判读特征盆地山脊01:夯实三大基础点二、等高线地形图2、等高线地形图的判读)、五大基本地形类型的判读①数值大小:平原地形——海拔200米以下,等高线稀疏,广阔平坦;丘陵地形——海拔500米以下,相对高度小于100米,等高线稀疏,弯折部分较和缓;山地地形——海拔500米以上,相对高度大于100米,等高线密集,河谷呈V字形;高原地形——海拔高度大,相对高度小,等高线在边缘十分密集,顶部明显稀疏。

②疏密程度:等高线越密,坡度越陡;等高线越疏,坡度越缓有时候图上看不出密集与稀疏时,可根据坡度=垂直相对高度/水平距离来决定。

(不同比例尺地图要换算成同一比例尺或求同一距离内等高线的条数。

)山地高原丘陵盆地平原例1、读华北某地地形图,据图判断1-3题:(1).①②③④四条坡面线的坡度比较( ) A.①<③ B.①<② C.①>② D.③=④(2).实际调查发现乙坡植物生长好于甲坡,其原因为乙坡( )A.照较强,辐射收入多B.蒸发较少,土壤水分条件较好C.气温较高,且日变化大D.降水较多,水源充足(3).若乙坡植物受破坏成为荒地,则对其合理的开发整治措施是( )A、放牧山羊B、种植喜阳的经济林木C、修梯田,种植水稻D、营造混交林C/B/D例2、等高线地形图可以帮助人们正确认识地形地貌。

读下图,完成(1)(2)题。

等高线地形图的判读与应用等高线地形图是一种重要的地图类型,也是历年高考的高频考点,因为它可以充分考查学生的空间概念、空间想象以及分析计算能力。

要突破等高线地形图这一难点,需要理解等高线地形图的基本特征,掌握判读技巧,达到灵活应用。

一、等高线地形图的特征1.同一条等高线上的各点等高,并以海平面作为零米(要诀:同线等高)2.等高距(指两条相邻等高线之间的高度差)全图一致(要诀:同图等距)3.两条等高线绝不能相交一般情况下,同一地点不会有两个高度。

但在垂直壁立的峭壁悬崖,等高线可以重合。

(要诀:重叠为崖)4.等高线疏密反映坡度缓陡等高线稀疏的地方表示缓坡,密集的地方表示陡坡。

(要诀:密陡疏缓)5.等高线与山脊线或山谷线垂直相交等高线穿过山脊线时,山脊线两侧的等高线略呈平行状。

等高线穿过山谷线(或集水线)时,向上游弯曲,成反V字形。

即等高线凸向低处则为山脊;等高线凸向高处则为山谷。

(要诀:凸低为脊、凸高为谷)6.相邻等高线间的地点海拔取值介于两等高线数值之间(要诀:大于小数、小于大数)7.两条等高线之间的闭合曲线,内部数值大小遵循“大于大数或小于小数”的法则(要诀:大于大数或小于小数)二、等高线地形图的判读1. 判读海拔高度和气温(1)某地在某条等高线上,即可读出该地的海拔高度。

(2)若不在等高线上,则此处海拔是一个范围。

(3)每升高100米,气温下降0.6℃。

2. 两条等高线之间的闭合区域:利用“大于大数或小于小数”原则如果闭合等高线的高度值与两侧等高线中的较低高度值相等,则闭合区域内的高度低于其等高线的高度值;如果闭合等高线的高度值与两侧等高线中的较高高度值相等,则闭合区域内的高度高于其等高线的高度值。

如右图为等高线地形图,A区域高度小于700米,则为洼地;B区域高度大于900米,则为山丘。

3. 判别地势可根据海拔判别。

有的等高线地形图上没有数据,而是用示坡线表示。

示坡线也叫降坡线,表示降坡方向即总是指向海拔较低的方向。

等高线地形图

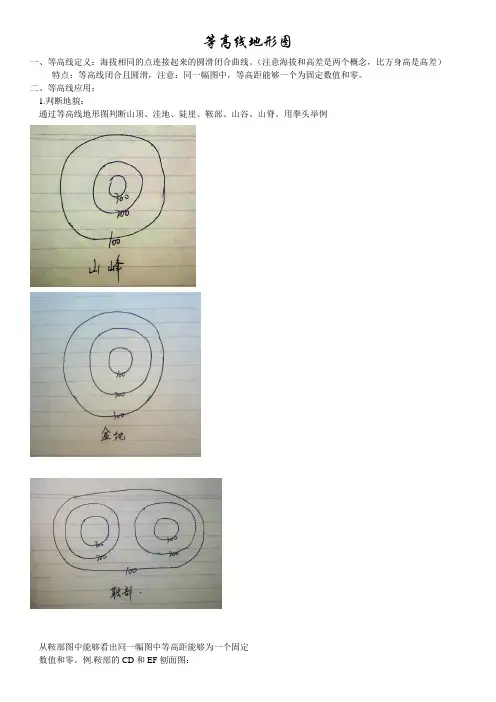

一、等高线定义:海拔相同的点连接起来的圆滑闭合曲线。

(注意海拔和高差是两个概念,比方身高是高差)

特点:等高线闭合且圆滑,注意:同一幅图中,等高距能够一个为固定数值和零。

二、等高线应用:

1.判断地貌:

通过等高线地形图判断山顶、洼地、陡崖、鞍部、山谷、山脊。

用拳头举例

从鞍部图中能够看出同一幅图中等高距能够为一个固定

数值和零。

例.鞍部的CD和EF刨面图:

A为陡崖,陡崖还有另外的一种表示方式:

判断山谷:定义法:向高值突出为山谷。

辅助线法:中间值小为山谷。

判断山脊:定义法:向低值突出为山脊。

辅助线法:中间值大为山脊。

2.判断河流:

“人往高处走水往低处流”,具体怎么流,垂直等高新由高往低流。

河流发育于山谷中。

例1.判断河流的流向:

例:判断河流的流向?

答:自西向东

结论:河流流向和等高新突出方向相反。

3.判断高差:

陡崖高度计算:

4.判断坡度陡缓:

同一幅图中,等高线越密集坡越陡,等高线越稀疏坡越缓。

5.通视问题:

结论:一般来说,两点之间隔着山脊,两点就相互看不到,两点隔着山谷,两点就相互能看到。

6.交通路线选择:

山区一般在山谷中修路,若要往山顶修路,一般通过修“之”字型或者盘山公路来降低坡度。

7.相邻两条等高线间闭合等高线问题:(讨论法)

8.地形剖面图的绘制(北斗地图P8)

水平比例尺:1:2000。

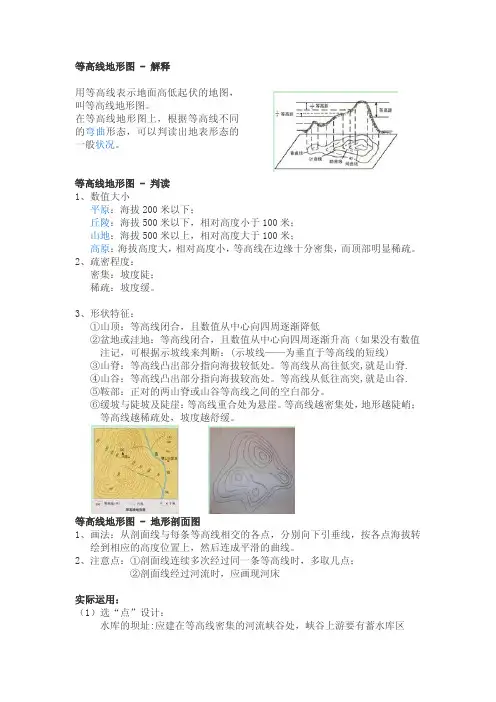

等高线地形图 - 解释用等高线表示地面高低起伏的地图,叫等高线地形图。

在等高线地形图上,根据等高线不同的弯曲形态,可以判读出地表形态的一般状况。

等高线地形图 - 判读1、数值大小平原:海拔200米以下;丘陵:海拔500米以下,相对高度小于100米;山地:海拔500米以上,相对高度大于100米;高原:海拔高度大,相对高度小,等高线在边缘十分密集,而顶部明显稀疏。

2、疏密程度:密集:坡度陡;稀疏:坡度缓。

3、形状特征:①山顶:等高线闭合,且数值从中心向四周逐渐降低②盆地或洼地:等高线闭合,且数值从中心向四周逐渐升高(如果没有数值注记,可根据示坡线来判断:(示坡线——为垂直于等高线的短线)③山脊:等高线凸出部分指向海拔较低处。

等高线从高往低突,就是山脊.④山谷:等高线凸出部分指向海拔较高处。

等高线从低往高突,就是山谷.⑤鞍部:正对的两山脊或山谷等高线之间的空白部分。

⑥缓坡与陡坡及陡崖:等高线重合处为悬崖。

等高线越密集处,地形越陡峭;等高线越稀疏处,坡度越舒缓。

等高线地形图 - 地形剖面图1、画法:从剖面线与每条等高线相交的各点,分别向下引垂线,按各点海拔转绘到相应的高度位置上,然后连成平滑的曲线。

2、注意点:①剖面线连续多次经过同一条等高线时,多取几点;②剖面线经过河流时,应画现河床实际运用:(1)选“点”设计:水库的坝址:应建在等高线密集的河流峡谷处,峡谷上游要有蓄水库区港口应考虑:避风的海湾;避开含沙量大的河流(以免引起航道淤塞)。

疗养院:应建在地势坡度较缓、气候适宜、空气清亲地方。

(2)选“线”设计。

如公路、铁路线的设计、其基本要求是:①利用有利的地形地势,考虑路线短、坡度平缓、少过河建桥,以降低施工难度和建设成本。

②避免通过高寒区、沙漠区、沼泽地、永久冻土区、地下溶洞区等。

引水线路的选“线”,路线尽可能短,尽量避免通过山脉、大河等。

(3)选“面”:包括城市规划、居民区、农业、工业区、各种开发区等。

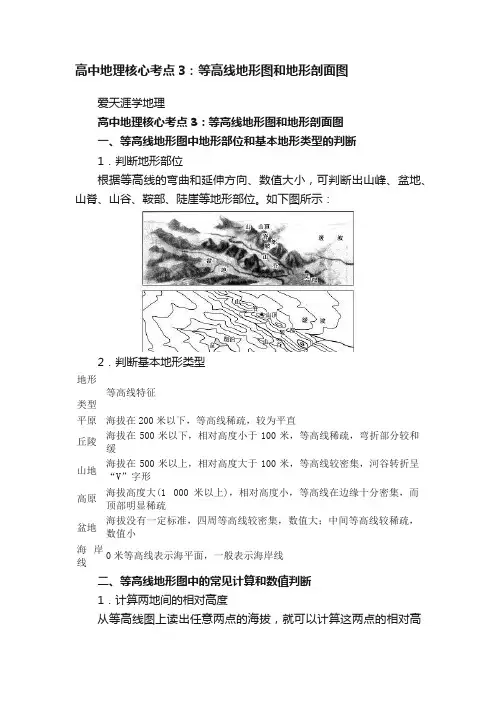

高中地理核心考点3:等高线地形图和地形剖面图爱天涯学地理高中地理核心考点3:等高线地形图和地形剖面图一、等高线地形图中地形部位和基本地形类型的判断1.判断地形部位根据等高线的弯曲和延伸方向、数值大小,可判断出山峰、盆地、山脊、山谷、鞍部、陡崖等地形部位。

如下图所示:2.判断基本地形类型地形类型等高线特征平原海拔在200米以下,等高线稀疏,较为平直丘陵海拔在500米以下,相对高度小于100米,等高线稀疏,弯折部分较和缓山地海拔在500米以上,相对高度大于100米,等高线较密集,河谷转折呈“V”字形高原海拔高度大(1 000米以上),相对高度小,等高线在边缘十分密集,而顶部明显稀疏盆地海拔没有一定标准,四周等高线较密集,数值大;中间等高线较稀疏,数值小海岸线0米等高线表示海平面,一般表示海岸线二、等高线地形图中的常见计算和数值判断1.计算两地间的相对高度从等高线图上读出任意两点的海拔,就可以计算这两点的相对高度:H相=H高-H低。

2.计算两地间的气温差已知某地的气温和两地间的相对高度,根据气温垂直递减率(0.6℃/100 m)可计算两地间的气温差异:T差=(0.6℃×H相)/100 m。

3.估算陡崖的相对高度(1)陡崖的相对高度。

ΔH的取值范围:(n-1)d≤ΔH<(n+1)d。

(2)陡崖的绝对高度陡崖崖顶的绝对高度:H大≤H顶<h大+d。

</h陡崖崖底的绝对高度:H小-d<h底≤H小。

</h(注:n为陡崖处重合的等高线条数,d为等高距,H大为重合等高线中海拔最高的,H小为重合等高线中海拔最低的)4.估算某地形区的相对高度(1)估算方法:一般说来,若在等高线地形图上,任意两点之间有n条等高线,等高距为d米,则这两点的相对高度H可用下面公式求算:(n-1)d米<h<(n+1)d米。

< p=''></h<(n+1)d米。

高考地理等高线地形图和地形剖面图知识点1.等高线地形图(1)等高线:在地形图上把海拔相同的点连接而成的线。

(2)地形部位2.地形剖面图:可以直观地反映出沿剖面线地势高低起伏的变化状况和坡度大小的状况。

考点分析一、等高线地形图中地形和坡度的判断1.判断地形部位(1)山顶(峰):等高线闭合,中间高、四周低。

(2)盆地:等高线闭合,中间低、四周高。

(3)山脊:等高线弯曲,凸向低处。

(4)山谷:等高线弯曲,凸向高处。

(5)陡崖:多条海拔不等的等高线的重合处。

(6)鞍部:两个山顶(峰)之间的低地。

(7)峡谷:海拔中间低、两侧高,且两侧等高线密集。

2.判断地形类型(1)平原:海拔在200米以下,等高线稀疏,较为平直。

(2)丘陵:海拔在500米以下,相对高度不大,等高线较稀疏。

(3)山地:海拔在500米以上,相对高度大于100米,等高线较密集。

(4)高原:海拔高(500米以上),相对高度小,等高线在边缘地区密集,而内部明显稀疏。

(5)盆地:倒置地形,中间较低,一般等高线较稀疏;四周较高,等高线较密集。

(6)大陆架:海水深度小于200米,且等深线稀疏(坡度较小)。

(7)大陆坡:海水深度大于200米,且等深线密集(坡度较大)。

3.判断地势高低(1)等高线数值越大,地势越高,反之越低。

(2)根据示坡线判断地势高低,示坡线总是指向坡度降低的方向。

4.判断坡度大小(1)同一等高线地形图上坡度的大小在同一等高线地形图上,等高线分布越密集,则坡度越陡;等高线越稀疏,则坡度越缓。

可根据“坡度=垂直相对高度/水平距离”来确定。

(2)不同等高线地形图上坡度的大小①比例尺和等高距相同,则看等高线的疏密程度,等高线越密集,坡度越大;等高线越稀疏,坡度越小。

例如,下图中(数值单位:米)的坡度由大到小的顺序为:C>A>D>B。

②比例尺相同,等高距不同,则相同的水平范围等高距越大,坡度越大;等高距越小,坡度越小。

例如,下图中(数值单位:米)的坡度由大到小的顺序为:B>D>A>C。