2018届高三历史二轮专题八中国近代史通史复习

- 格式:ppt

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:25

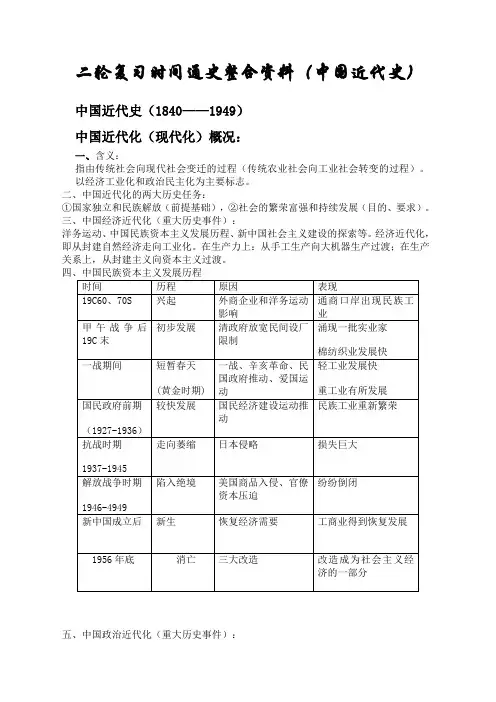

二轮复习时间通史整合资料(中国近代史)中国近代史(1840——1949)中国近代化(现代化)概况:一、含义:指由传统社会向现代社会变迁的过程(传统农业社会向工业社会转变的过程)。

以经济工业化和政治民主化为主要标志。

二、中国近代化的两大历史任务:①国家独立和民族解放(前提基础),②社会的繁荣富强和持续发展(目的、要求)。

三、中国经济近代化(重大历史事件):洋务运动、中国民族资本主义发展历程、新中国社会主义建设的探索等。

经济近代化,即从封建自然经济走向工业化。

在生产力上:从手工生产向大机器生产过渡;在生产关系上,从封建主义向资本主义过渡。

五、中国政治近代化(重大历史事件):戊戌变法、辛亥革命、新文化运动、五四运动、1949年《共同纲领》、1954年宪法、建国初三大政治民主制度、“文革”期间严重破坏、新时期民主政治重大发展等。

政治近代化的主要内容是实现民主化和法制化,主要是实现政治民主化,由封建专制发展到民主政治。

六、中国思想观念近代化的重大历程:(1)中国近代各阶级或阶级派别所在时代、代表人物、主要思想、实践、作用与局限(地主阶级抵抗派、洋务派,农民阶级洪秀全、洪仁玕,资产阶级维新派、革命派、激进派,无产阶级中共)。

(2)中国思想近代化特征:①与救亡图存紧密结合;②认识不断深化(从器物制度思想文化);③道路选择由被动接受到主动选择(由走别人路到走自己路);④体现东西方文化的碰撞与交融。

七、中国社会生活近代化:原因、特点、实质、影响、变化的表现、趋势。

1.原因:根本原因:的冲击。

政治:的推动,的推动,改革的影响。

思想:传播。

经济:和的发展2.特点:⑴与向有关。

⑵地域差距大、不平衡性(农村—城市,沿海—内地)⑶虽变化,但始终保持特色。

⑷中西合璧,土洋并存⑸变化随民主进程而不断加深3.实质:碰撞、融合。

4.趋势:封闭—开放、被动—主动、封建传统—近代化5.影响:⑴政治:有利于中国革命斗争的开展,促进的发展。

近代前期的世界(14—18世纪)——工业文明的曙光一、选择题(本大题共12小题)1.下图是经济发展与环境关系图,符合其逻辑关系的是A. ①是中国古代农耕文明时期②是18世纪时英国工业文明时期B. ①是中国古代农耕文明时期②是19世纪英国工业文明时期C. ③是18世纪工业革命时期④是19世纪第二次工业革命时期D. ③是18世纪工业革命时期④是20世纪信息文明时代A本题主要对古今中外经济发展的认识和理解,考查学生解读材料信息和灵活运用所学知识的能力。

工业革命在促进经济发展的同时,也对环境质量产生了破坏,结合材料信息,①是中国古代农耕文明时期,②是18世纪时英国工业文明时期,③是19世纪第二次工业革命时期,④是20世纪信息文明时代,故A项符合要求,排除BCD。

故选A。

2.刘宗绪在《世界近代史》指出:“它改变整个社会的经济结构,开始摆脱长期以来的传统的农业社会,代之以工业化、技术化和城市化的近代工业社会。

”这里的“它”最早兴起于A. 17世纪B. 18世纪C. 19世纪D. 20世纪B本题熬成工业革命的相关知识,考查学生解读材料和对所学知识的识记能力。

根据材料和所学可知,英国工业革命始于18世纪60年代,以棉纺织业的技术革新为始,以瓦特蒸汽机的发明和广泛使用为枢纽,以19世纪30、40年代机器制造业机械化的实现为基本完成的标志,后扩展到西欧和北美,推动了法、美、德等国的技术革新,而且影响到东欧、亚洲、俄国和日本。

这次工业革命的主要表现是大机器工业代替手工业,机器工厂代替手工工场,机器生产机器。

工业革命使英国社会结构和生产关系发生重大改变,生产力迅速提高,城市化进程加快,B正确;排除ACD。

故选B。

3.有史家对世界近代现代史进行阶段划分,如14~16世纪是“发现”的时代,是近代社会的准备;20世纪90年代以来的世界是“剧变”的时代,是文明的新探索与创新。

那么,20世纪上半期的阶段特征恰当的是()A. “理性”的时代B. “工业”的时代C. “探索”的时代D. “冷战”的时代C本题主要考查对近代现代史不同阶段特征的认识,旨在考查再认再现相关所学的能力。

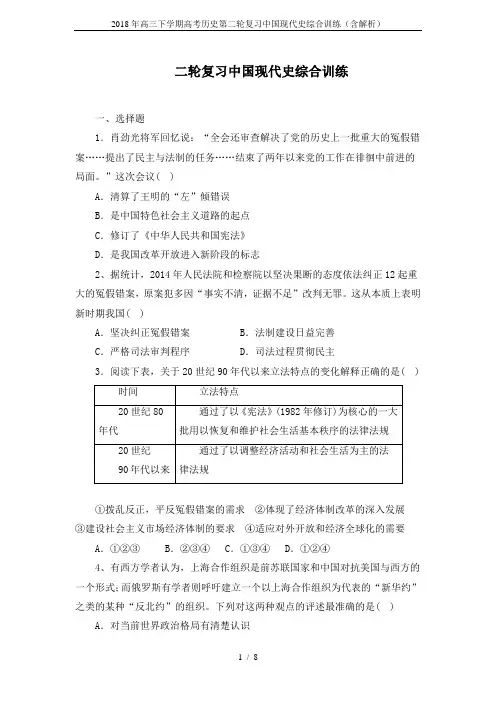

二轮复习中国现代史综合训练一、选择题1.肖劲光将军回忆说:“全会还审查解决了党的历史上一批重大的冤假错案……提出了民主与法制的任务……结束了两年以来党的工作在徘徊中前进的局面。

”这次会议( )A.清算了王明的“左”倾错误B.是中国特色社会主义道路的起点C.修订了《中华人民共和国宪法》D.是我国改革开放进入新阶段的标志2、据统计,2014年人民法院和检察院以坚决果断的态度依法纠正12起重大的冤假错案,原案犯多因“事实不清,证据不足”改判无罪。

这从本质上表明新时期我国( )A.坚决纠正冤假错案 B.法制建设日益完善C.严格司法审判程序 D.司法过程贯彻民主3.阅读下表,关于20世纪90年代以来立法特点的变化解释正确的是( ) 时间立法特点20世纪80年代通过了以《宪法》(1982年修订)为核心的一大批用以恢复和维护社会生活基本秩序的法律法规20世纪90年代以来通过了以调整经济活动和社会生活为主的法律法规①拨乱反正,平反冤假错案的需求②体现了经济体制改革的深入发展③建设社会主义市场经济体制的要求④适应对外开放和经济全球化的需要A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④4、有西方学者认为,上海合作组织是前苏联国家和中国对抗美国与西方的一个形式;而俄罗斯有学者则呼吁建立一个以上海合作组织为代表的“新华约”之类的某种“反北约”的组织。

下列对这两种观点的评述最准确的是( ) A.对当前世界政治格局有清楚认识B.当前国际关系中仍存在“冷战”C.国际局势紧张,大国对抗日趋激烈D.没有认清上合组织“结伴而不结盟”的新特点5.从1984年到1986年,我国引进各类先进技术(设备)达1万~4万多项,用汇额达100亿美元,其中沿海14个开放城市到1986年底累计引进技术4 200项,用汇31亿美元,项目和金额都占全国的三分之一。

这反映出我国( ) A.对外开放的领域不断深入B.公有制经济的表现形式发生变化C.对外开放形成全方位格局D.沿海地区在对外开放中最先受益6.天津经济技术开发区(泰达)是20世纪80年代国务院批准建立的首批国家级开发区之一。

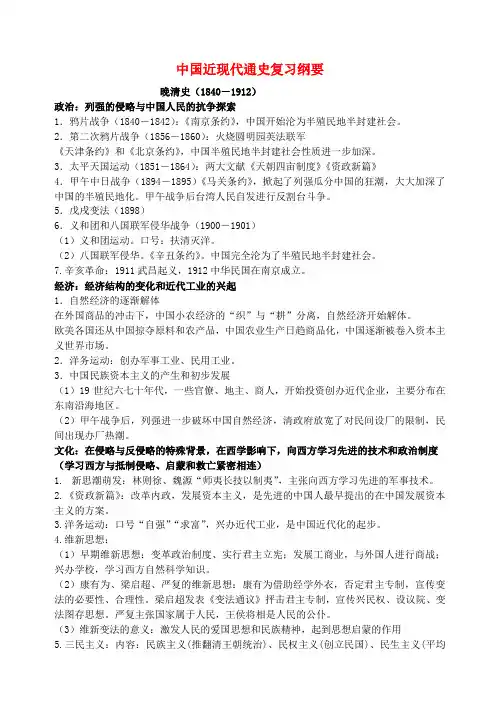

中国近现代通史复习纲要晚清史(1840-1912)政治:列强的侵略与中国人民的抗争探索1.鸦片战争(1840-1842):《南京条约》,中国开始沦为半殖民地半封建社会。

2.第二次鸦片战争(1856-1860):火烧圆明园英法联军《天津条约》和《北京条约》,中国半殖民地半封建社会性质进一步加深。

3.太平天国运动(1851-1864):两大文献《天朝四亩制度》《资政新篇》4.甲午中日战争(1894-1895)《马关条约》,掀起了列强瓜分中国的狂潮,大大加深了中国的半殖民地化。

甲午战争后台湾人民自发进行反割台斗争。

5.戊戌变法(1898)6.义和团和八国联军侵华战争(1900-1901)(1)义和团运动。

口号:扶清灭洋。

(2)八国联军侵华。

《辛丑条约》。

中国完全沦为了半殖民地半封建社会。

7.辛亥革命:1911武昌起义,1912中华民国在南京成立。

经济:经济结构的变化和近代工业的兴起1.自然经济的逐渐解体在外国商品的冲击下,中国小农经济的“织”与“耕”分离,自然经济开始解体。

欧美各国还从中国掠夺原料和农产品,中国农业生产日趋商品化,中国逐渐被卷入资本主义世界市场。

2.洋务运动:创办军事工业、民用工业。

3.中国民族资本主义的产生和初步发展(1)19世纪六七十年代,一些官僚、地主、商人,开始投资创办近代企业,主要分布在东南沿海地区。

(2)甲午战争后,列强进一步破坏中国自然经济,清政府放宽了对民间设厂的限制,民间出现办厂热潮。

文化:在侵略与反侵略的特殊背景,在西学影响下,向西方学习先进的技术和政治制度(学习西方与抵制侵略、启蒙和救亡紧密相连)1.新思潮萌发:林则徐、魏源“师夷长技以制夷”,主张向西方学习先进的军事技术。

2.《资政新篇》:改革内政,发展资本主义,是先进的中国人最早提出的在中国发展资本主义的方案。

3.洋务运动:口号“自强”“求富”,兴办近代工业,是中国近代化的起步。

4.维新思想:(1)早期维新思想:变革政治制度、实行君主立宪;发展工商业,与外国人进行商战;兴办学校,学习西方自然科学知识。

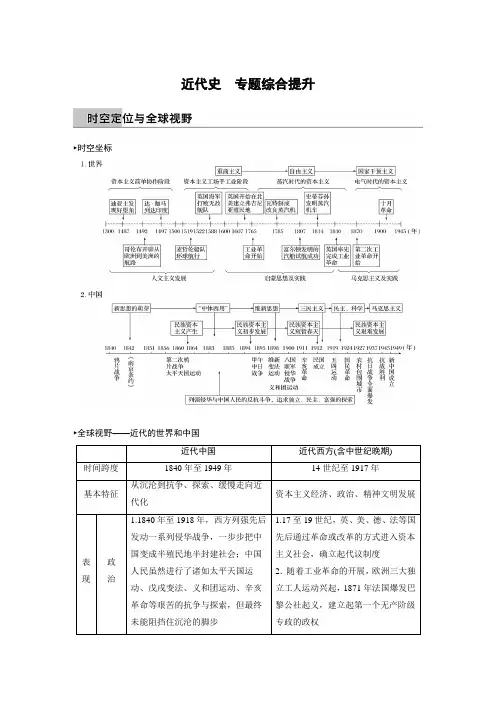

近代史专题综合提升►时空坐标►全球视野——近代的世界和中国1.14~18世纪:中西方社会转型的利弊条件(1)中国:①经济上:明清商品经济的繁荣,资本主义萌芽产生但发展缓慢;自然经济仍占主导地位。

②思想上:明清时期虽然出现了反对君主专制的进步思想,但并没有摆脱封建思想的樊篱;实行八股取士和文化专制政策。

③政治上:君主专制的进一步强化。

(2)西方:①西欧民族国家形成与资本主义经济因素的产生和充分发展。

②封建专制王权衰弱及大量自治城市的存在。

③早期的资产阶级革命推动近代法律制度的确立。

④近代西方人文精神的产生和发展及三大思想解放运动的推动。

2.近代西方社会转型的主要表现(1)经济——手工劳动向机器生产转化,商品经济取代自然经济。

(2)政治——专制独裁向民主法制转化,以法律为标志的国家权力取代以君主为代表的贵族特权。

(3)思想——愚昧迷信、思想专制向民主科学、人文主义、理性主义转化。

(4)阶级构成——世俗王权取代天主教会,工商业资产阶级取代地主阶级,公民取代臣民。

从本质上看,近代社会转型实际上包含了经济基础、上层建筑和人本身三个重要组成部分,基本上概括了人类历史的主要内涵。

3.工业文明前英国社会转型的时代特征(1)经济上:圈地运动、海外殖民扩张为经济的发展提供了丰富的劳动力和商品市场,资本主义手工工场迅速发展,这些使英国成为当时西欧最发达的资本主义国家之一。

(2)政治上:推翻斯图亚特王朝的统治,废除了君主专制制度,逐渐确立了君主立宪制,确立了资产阶级的统治地位,为资本主义的发展奠定了政治基础。

(3)对外关系上:积极进行海外扩张,参与殖民掠夺,先后打败了西班牙、荷兰和法国。

18世纪下半叶,英国成为世界上最大的殖民国家,为资本主义的发展创造了条件。

(4)思想上:16世纪,英国进行了“国教”改革,建立了民族宗教;启蒙思想家最早在英国出现,如霍布斯、洛克等,推动了英国代议制民主制度的建立;牛顿创立经典力学体系,推动了工业革命的到来。

中国近代史部分【通史综述】1.时间:1840-1949年(1)前期:1840-1919年。

鸦片战争到五四运动----旧民主主义革命。

(2)后期:1919-1949年。

从五四运动到北平政协----新民主主义革命。

2.基本问题(1)社会性质:半殖民地半封建社会。

(2)革命性质:资产阶级民主主义革命。

(3)主要矛盾:外国资本主义与中华民族的矛盾(最主要),封建主义与人民大众的矛盾。

两大主要矛盾确定了近代中国的历史主题,就是要推翻帝国主义、本国封建主义和官僚资本主义的压迫与统治,争取民族独立、社会进步和人民幸福。

(4)两大任务:a.求得民族独立,人民解放。

b.实现国家富强,人民富裕。

c.前一任务和后一任务的实现扫清了障碍,并创造必要前提;后一任务的最终目的与必然要求。

3.内容主线(1)帝国主义侵华:a.手段:军事、政治、文化、经济。

b.经济侵略:商品输出为主+资本输出为主。

c.中外反动势力的勾结。

(2)中国资本主义发展:a.民族资本主义的产生、初步发展、短暂春天、艰难发展。

b.官僚资本主义的产生、发展和覆灭。

(3)思想解放运动发展:a.地主阶级:新思潮、洋务派“中体西用”思想。

b.民族资产阶级:早期维新思想、维新思潮、革命思潮(三民主义)。

c.新文化运动:资产阶级-------无产阶级。

d.无产阶级:毛泽东思想。

(4)反对外来侵略的战争:a.农民阶级:太平天国运动、义和团运动。

b.资产阶级:百日维新、新亥革命。

c.地主阶级:洋务运动、光绪帝支持变法、清末“新政”。

4.阶段分期方法一:(1)旧民主主义革命:a.开始沦为半殖民地半封建社会(1840-19世纪60年代)b.半殖民地半封建社会完全形成(19世纪60年代-20世纪初)。

c.半殖民地半封建社会深化(20世纪初-1919年5月)。

注:按政府分:晚清政府(1840-1912);北洋政府:(1912-1927);民国政府(1927-1949)(2)新民主主义革命:a.五四运动和中国共产党创立时期(1919-1924)b.国民大革命时期(1924-1924)c.国共十年对峙时期(1927-1937)d.抗日战争时期(1945-1949)。

通史限时集训(八)(对应学生用书第159页)(时间:45分钟分值:85分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.根据民国惯例,募集社会捐赠救灾恤难的途径主要有:政府公务员薪金扣减充作赈捐,向中外各团体及个人募捐等。

1913年民国政府规定:“凡捐款逾一万圆或募捐逾五万圆以上者给特别奖章,凡捐款逾五千圆或募捐逾三万圆以上者给一等奖章……凡应给赈抚奖章者随给执照以资证明”。

这说明()A.以工代赈举措具有时代特色B.赈灾政策长期持续实效显著C.救灾资金中社会捐赠比重大D.政府发挥调配社会资源功能D[材料中没有体现用提供工作的方式代替救济,故A项错误;材料没有体现出赈灾政策的实效显著,故B项错误;材料仅体现了对社会捐赠的奖励措施,没有体现出其在救灾资金中所占比重,不能得出救灾资金以社会捐赠为主的结论,故C项错误;政府扣减公务员薪资赈捐和向中外各团体及个人募捐,对捐款较多的给予奖章奖励,反映出政府发挥调配社会资源的功能,故D项正确。

]2.1914~1925年十余年间,中国先后制订过三部宪法。

其中1923年《中华民国宪法》的出台最为迅速,当时的国会在曹锟的贿赂和武力逼迫下,仅用了三次会议即制定通过。

这表明当时()A.封建复辟浪潮卷土重来B.宪法地位得到社会认同C.贪污腐败现象较为严重D.民主宪政思想影响巨大B[根据史实可知,仅有袁世凯和张勋倡导复辟帝制,故A项错误;根据材料“十余年间,中国先后制订过三部宪法”可知,这表明宪法成为政治统治合法性的象征,得到了大众的认可,故B项正确;材料侧重于“十余年间……先后制订过三部宪法”,故C项错误;D项无法从题干得出。

]3.1914年12月,教育部提出对教育体制进行改革,并规定“中小学校修身国文教科书,采取经训,以保存固有之道德;大学添设经学院,以发挥先哲之学说”。

该规定是为了() A.复辟帝制做舆论准备B.顺应“共和民国”的宗旨C.弘扬我国的传统文化D.冲击儒学传统文化教育A[材料提供的时间是1914年12月,为袁世凯当政期间,在这个时间提出“中小学校修身国文教科书,采取经训,以保存固有之道德;大学添设经学院,以发挥先哲之学说”,其目的非常明确,就是为复辟帝制做舆论准备,故A项正确。

2018年高考历史《近现代史》复习资料专题一:战争史一、五次侵华战争1、鸦片战争(1840—1842)2、第二次鸦片战争(1856—1860)3、甲午中日战争(1894—1895)4、八国联军侵华战争(1900—1901)5、日本全面侵华战争(1937—1945)二、各国国内战争1、美国内战(1861—1865)2、⑴北伐战争(1924—1927)⑵国共十年内战(1927—1937)⑶人民解放战争(1946—1949)三、大国之争1、拿破仑对外战争(1799—1815)2、一战(1914—1918)3、二战(1939—1945)4、冷战(1947—1991)5、朝鲜战争(1950—1953)四、民族、地区冲突1、中东战争(1948—1973)2、科索沃战争(1999年3—6月)3、印巴战争(1947、1965、1971)五、战争给予我们的思考1、战争是残酷的,给参战方都会带来损失与灾难,故我们要珍爱和平,反对战争。

2、要用和平、和谈的方式解决争端,而不要诉诸武力。

3、各国间应加强交流,消除误解,增进互信。

4、发展自己,提升国力,力促和平5、发挥联合国的作用6、尊重文化差异,坚持“求同存异”的方针六、例题:㈠用史实说明中国抗日战争与世界反法西斯战争有什么关系。

面对今天人类社会要解决的环保、禁毒、反恐等全球性问题,世界反法西斯的胜利给予我们什么启示?答案:⑴关系:中国抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分。

史实:A、1942年,中、英、美、苏等26国签署了《联合国家宣言》,形成了世界反法西斯统一战线,为打败法西斯奠定了基础。

B 中国抗战歼灭日伪军200万,军民伤亡3500多万,直接经济损失1000多亿美元,为打败法西斯付出了巨大代价。

⑵启示:发扬国际社会的团结与合作精神;团结就是力量等㈡某班举行了“纪念中国抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利60周年”的系列活动。

⑴在探讨抗日战争胜利主要原因的主题班会上,小丽同学认为是美国向日本本土投放了原子弹,小华同学则认为是苏联红牢进攻中国东北的日军……。