高三历史复习 通史体例讲义 清朝中前期

- 格式:doc

- 大小:216.50 KB

- 文档页数:5

第九章封建史学的终结——清代前期史学清代前期(鸦片战争以前)的史学,是古来而辉煌的中国古代史学发展的最后一个阶段。

明后期腐败的政治,以及清前期统治者一度实行文化高压政策,都深刻地影响这个时期史学的面貌。

这是一方面,另一方面,中国古代史学经历了两千多年的发展,思想和文献的积累,丰富而厚重;在历史进程中,他们不仅为人们所传承,也不断为人们所审视和估量。

明清时期,中国封建社会呈现出衰老的景象,新的社会因素开始滋生和微弱地发展,从而使这一使这种审视和估量在一定程度上也呈现出新的趋向。

这两个方面的原因,使清代前期的史学,具有总结和嬗(SHAN)变的特点。

总结,既反映在历史思想和史学理论方面,也反映在历史文献学方面;嬗变,主要反映在历史思想领域。

在中国古代史学上,这个时期是名家辈出的时代。

清初的黄宗羲、王夫之、顾炎武等,乾嘉时期是章学诚、王鸣盛、赵翼、钱大昕、崔述等,以及稍晚的阮元、龚自珍,都各有年个名作,反映了这个阶段史学发展的特点。

这个阶段的史学,在官修和私撰两个方面,呈现出明显的界限。

大致说来,官修史书的成就,一是关于本朝史的记载和典章制度的整理,二是关于历史文献的汇编和编纂;私人转述的水平,则更多地反映出史学发展的趋势,代表着这个阶段史学发展的水平。

第一节、官修史书的主要成就一、修撰《明史》清修《明史》,历时近百年,在《二十四史》的修撰中是罕见的。

清朝统治者于入关的第二年(1645年),以胜利者的姿态设立明史馆,着手修撰《明史》。

最后,其后的修撰中,先后有徐文元、张玉书、王宏绪相继任总裁,最后有张廷玉为总裁,于雍正十三年(1735年)定稿。

其中,起主要作用的以布衣身份主其事的万斯同。

《明史》332卷,包括本纪24卷、志75卷、表13卷、列传220卷,记载了有明一代近300年史事。

《明史》的纪,写的详略得体,无繁冗之词,也避免了求之过简、犹如大事编年的弊端。

志、表、传都有不同程度的新意,从中可以窥见明代历史的一些特点。

高三历史复习通史体例讲义【清朝中前期】【目录】第三章,1500-1800年整体世界开始形成八、中国清朝⒈政治。

①议政王大臣会议。

②南书房。

③军机处。

⑤康熙帝*。

⒉经济。

①农业。

②手工业。

③商业。

⒊外交。

①闭关锁国。

②十三行。

③反侵略斗争*。

④西学东渐*。

⒋文化。

①文化总结*。

②文学。

③艺术。

④思想控制*。

⑤中国古代科技没有发展为近代科技原因。

说明:1】编写源自《高三历史复习通史体例详细纲目》一文精神,略有修改。

2】材料主要来自人民版、人教版、岳麓版三套教材,少量来自络。

3】融合必修和选修,选修内容前面使用“*”标注,BC层次学生根据自己能力选用。

4】要点式讲述,不作详尽阐述,只有补充内容才稍微详细一点儿。

【内容】八、中国清朝清朝源于1616年努尔哈赤建立的后金,1636年皇太极改为清,1644年顺治帝迁都北京建立全国统治,在康熙、雍正、乾隆年间进行制度建设,出现康乾盛世,但是,满洲作为少数民族统治中国,心态卑暗,专制独裁较明朝有过之而无不及,达到顶峰,极大阻碍了向近代社会转型,乾隆中期开始衰落,最终导致鸦片战争等连续战败。

一般以1840年将清朝划分为前后两个时期,以前属于古代范畴,以后称晚清,属于近代范畴。

清朝一直延续到1912年2月12日溥仪退位。

本部分只讲到1840年之前。

⒈政治。

①议政王大臣会议。

1】产生。

出现于1636。

当时满族处于奴隶制向封建制转变之际﹐尚存奴隶主贵族军事民主习俗。

后金军国大事都由贝勒等人共议裁决,诸贝勒是努尔哈赤的子侄等宗室贵族。

2】评价。

中国清代前期满族上层贵族参预处理国政的制度。

在清王朝统一全国过程中﹐议政王大臣会议对重大决策曾起过重要的作用。

随着国家的逐渐统一及封建君主专制制度的加强﹐象征着贵族政治权力的议政王大臣会议制度必然与皇权产生矛盾。

3】废除。

雍正设立军机处﹐作为赞襄皇帝决策的机构﹐使权力日益集中于皇帝。

议政王大臣会议虽然继续存在﹐但所议之政只限于一般军务﹑皇帝出巡﹑旗务﹑少数民族事务及重大刑审案件等具体事务﹐无关乎军国大事。

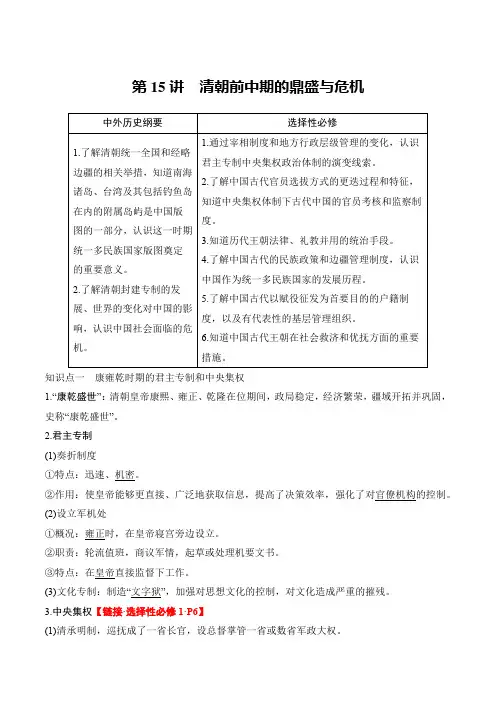

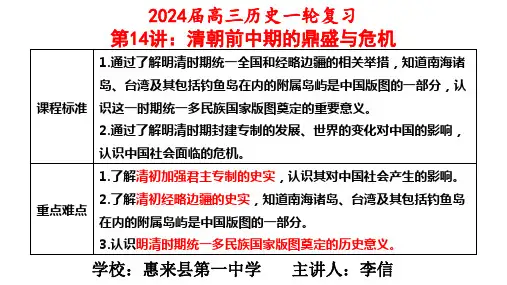

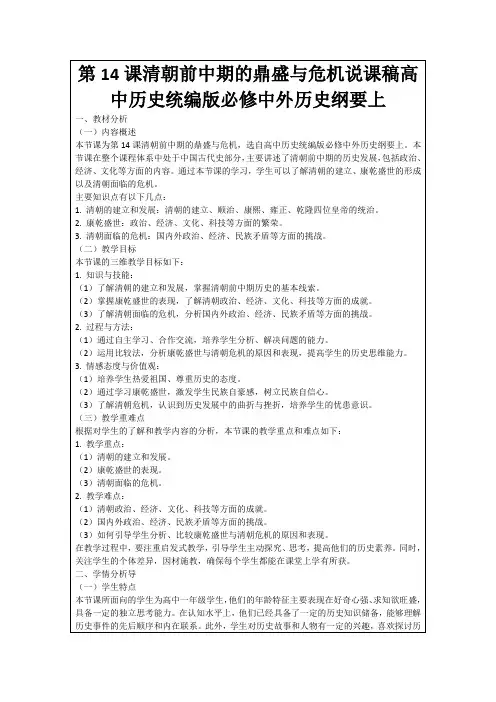

第15讲清朝前中期的鼎盛与危机知识点一康雍乾时期的君主专制和中央集权1.“康乾盛世”:清朝皇帝康熙、雍正、乾隆在位期间,政局稳定,经济繁荣,疆域开拓并巩固,史称“康乾盛世”。

2.君主专制(1)奏折制度①特点:迅速、机密。

②作用:使皇帝能够更直接、广泛地获取信息,提高了决策效率,强化了对官僚机构的控制。

(2)设立军机处①概况:雍正时,在皇帝寝宫旁边设立。

②职责:轮流值班,商议军情,起草或处理机要文书。

③特点:在皇帝直接监督下工作。

(3)文化专制:制造“文字狱”,加强对思想文化的控制,对文化造成严重的摧残。

3.中央集权【链接·选择性必修1·P6】(1)清承明制,巡抚成了一省长官,设总督掌管一省或数省军政大权。

(2)地方形成省、府、县三级行政制度。

4.官员选拔与管理【链接·选择性必修1·P32—33】(1)选拔:科举考试。

(2)考核:实行考课制度,包括京察(京官)与大计(外省文官)。

(3)监察:将六科并入都察院,停止派御史巡按各省。

5.法律与教化【链接·选择性必修1·P48】(1)法律:沿袭《大明律》,重视例,制定《大清律例》。

(2)教化:乡约基本沿袭明朝模式,但宣讲内容变成“圣谕十六条”和《圣谕广训》,也常引用《大清律例》。

乡约具有约束力,并与法律合流。

6.户籍制度与基层治理【链接·选择性必修1·P100—101】(1)户籍制度:清朝普通户籍基本沿袭明制,到实行摊丁入亩后,户籍作用减弱。

乾隆年间,停止户籍编审。

(2)基层组织:清初实行里甲制,后推行保甲制。

至此,兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

知识点二疆域的奠定1.维护统一(1)东南:经略台湾。

①1662年,郑成功驱逐荷兰殖民者,收复台湾。

②1683年,清军渡海远征,郑氏后裔战败投降。

1684年清朝在台湾设府,隶属福建省。

(2)东北:反击沙俄。

某某市万州分水中学2014年高三历史复习背诵基础知识必读清朝中前期(文科班)人民版第三章,1500-1800年整体世界开始形成(内容)八、中国清朝⒈政治。

①议政王大臣会议。

1)产生。

出现于1636。

当时满族处于奴隶制向封建制转变之际﹐尚存奴隶主贵族军事某某习俗。

后金军国大事都由贝勒等人共议裁决,诸贝勒是努尔哈赤的子侄等宗室贵族。

2)评价。

中国清代前期满族上层贵族参预处理国政的制度。

在清王朝统一全国过程中﹐议政王大臣会议对重大决策曾起过重要的作用。

随着国家的逐渐统一及封建君主专制制度的加强﹐象征着贵族政治权力的议政王大臣会议制度必然与皇权产生矛盾。

3)废除。

雍正设立军机处﹐作为赞襄皇帝决策的机构﹐使权力日益集中于皇帝。

议政王大臣会议虽然继续存在﹐但所议之政只限于一般军务﹑皇帝出巡﹑旗务﹑少数民族事务及重大刑审案件等具体事务﹐无关乎军国大事。

1791﹐乾隆帝取消了议政王大臣会议制度。

②南书房。

康熙帝为打击议政王大臣会议决策权而设立,把决策权抓到自己手中,开启军机处。

③军机处。

1)内容。

雍正七年(1729),因用兵西北,设置军机房,以为处理紧急军务之用,辅佐皇帝处理政务。

军机大臣由皇帝从满、汉大学士、尚书、侍郎等官员内特选,军机大臣没有定额,军机大臣、军机章京都是以原官兼职,皇帝可以随时令其离开军机处,回本衙门。

军机大臣既无品级,也无俸禄。

军机大臣的职务也没有制度上的规定,一切都是皇帝临时交办的,所以军机大臣只是承旨办事而已。

2)评价。

军机处的办事效率很高。

军机大臣只是提出建议、执行皇帝的决策,决策权都在皇帝。

标志着清代君主集权发展到了顶点。

咸丰十一年(1861年)成立总理各国通商事务衙门后,军机处之决策权渐移。

宣统三年(1911年)责任内阁成立后撤销。

它比较集中体现了封建社会人治的特点。

⑤康熙帝*。

爱新觉罗·玄烨(1654-1722),一生勤政。

1)集中帝权:设南书房削夺议政王大臣会议决策权;设立密折制度,以广泛体察下情。

第14课:清朝前中期的鼎盛与危机讲义一学科核心素养1通过对比识图,分析清朝在康熙时期、乾隆时期的版图变化以及清朝巩固统疆域的具体举措,概括清朝处理民族事务、管理广阔疆域的特点,知道南海诸岛、台湾及其包括的钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图的一部分,对中华领土具有认同以及归属感。

进而认识统一多民族国家版图奠定的意义。

2、研读材料,分析材料所述要点,能说出“奏折制度的特点与作用”“军机处的设立”等知识,理解这一时期君主专制加强、中央集权治理体系完善的现象。

论证空前强化的君主专制与盛世和危机的辩证关系。

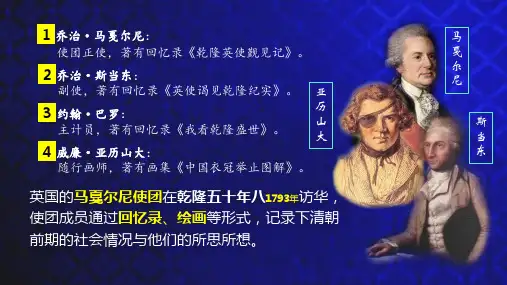

3、阅读《马嘎尔尼日记》,在全球变局中探析盛世,认识世界的变化及对中国的影响,透过盛世的表象,发现隐藏的危机,理解全球视野对认识历史与现实的重要性。

反思清朝逐渐落后世界潮流的原因,从中汲取国家治理的经验。

在以史为鉴、为国家的发展建言献策的过程中涵养家国情怀。

二学习重难点重点:通过了解奏折制度、军机处这一中枢机构等认识清君主专制的强化;通过《清朝疆域》图与清经略边疆举措理解国家版图的奠定。

难点:认识清朝中国社会的变化和面临的危三知识梳理一、康雍乾时期的君主专制1、奏折制度。

康乾时期,部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回。

2、雍正时设立军机处:在皇帝寝宫旁边设立,军机大臣由被指派的朝臣兼任。

在皇帝直接监督下工作,日夜轮流值班,商议军情,起草或处理机要文书。

3、大兴文字狱。

清朝统治者对思想文化的控制非常严密,频繁制造文字狱。

4、君主专制加强的过程。

秦:三公九卿制——确立;西汉:中外朝制——巩固隋唐:三省六部制——完善;宋:二府三司制——加强;元:一省两院制 明清:明:废丞相设内阁;清:雍正设立军机处(顶峰) 二、疆域的奠定 地区 措施意义 影响台湾 1684年设台湾府,隶属福建中央直接管辖对祖国东南西北边疆地区都进行了有效的直接管辖,进一步拓展和巩固了国家疆域,基本奠定了现代中国的版图。

东北反击沙俄侵略,1689签订《尼布楚条约》维护国家主权,从法律上新疆、蒙古 击败准噶尔部叛乱、大小和卓叛乱;在新疆设伊犁将军,在蒙古设盟、旗。

高考历史大一轮复习第一部分中外历史纲要(上)第13课清朝前中期的鼎盛与危机一、康雍乾时期的君主专制(一)“康乾盛世”清朝皇帝康熙、雍正、乾隆在位期间,政局稳定,经济繁荣,疆域开拓并巩固,被称为“康乾盛世”。

(二)君主专制的强化1.密折制度(1)含义:部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节。

(2)特点:迅速、机密。

(3)影响:使皇帝能够更直接、广泛地获取信息,提高了决策效率,强化了对官僚机构的控制。

2.军机处(1)设立:雍正帝为办理西北紧急军务而设立。

军机大臣由被指派的朝臣兼职充任。

(2)职权:军机处官员在皇帝直接监督下工作,商议军情,起草或处理机要文书1;上传下达。

而内阁只负责处理一般文书。

军机处的设立,是专制皇权高度发展的重要标志。

3.思想文化控制:清朝统治者频繁制造文字狱,严重摧残了文化,束缚了人们的思想。

二、疆域的奠定(一)稳定边疆1军机大臣最初只参与处理军务,后来职权不断扩大,可以参与处理内政外交、制定军国大计、审理重大案件等机要政务。

但他们本身品级不高,只能跪奏笔录。

军机处的特点:为处理西北军务而设,不是一个正式的权力机关;由亲臣、重臣组成;机密性强、机构精干,办事效率高;地位凌驾于内阁和六部之上;跪奏笔录,不能独立决策,完全听命于皇帝。

军机处一日日程:接折(阅读奏折)——见面(请皇帝旨)——述旨(拟皇帝旨意)——过朱(皇帝过目确定)——交发(下发旨意)。

1.东南边疆(1)1662年,南明将领郑成功驱逐荷兰殖民者,收复台湾。

(2)1683年,清军渡海远征,郑氏后裔战败投降。

1684年,清朝在台湾设府,隶属福建省。

2.东北边疆(1)背景:17世纪中叶,沙皇俄国的势力扩展到黑龙江流域。

(2)措施:康熙前期,清军取得雅克萨自卫反击战的胜利。

1689年,中俄签订《尼布楚条约》,划定了东部边界。

从法律上确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

高三历史复习通史体例讲义【清朝中前期】【目录】第三章,1500-1800年整体世界开始形成八、中国清朝⒈政治。

①议政王大臣会议。

②南书房。

③军机处。

⑤康熙帝*。

⒉经济。

①农业。

②手工业。

③商业。

⒊外交。

①闭关锁国。

②十三行。

③反侵略斗争*。

④西学东渐*。

⒋文化。

①文化总结*。

②文学。

③艺术。

④思想控制*。

⑤中国古代科技没有发展为近代科技原因。

说明:1】编写源自《高三历史复习通史体例详细纲目》一文精神,略有修改。

2】材料主要来自人民版、人教版、岳麓版三套教材,少量来自网络。

3】融合必修和选修,选修内容前面使用“*”标注,BC层次学生根据自己能力选用。

4】要点式讲述,不作详尽阐述,只有补充内容才稍微详细一点儿。

【内容】八、中国清朝清朝源于1616年努尔哈赤建立的后金,1636年皇太极改为清,1644年顺治帝迁都北京建立全国统治,在康熙、雍正、乾隆年间进行制度建设,出现康乾盛世,但是,满洲作为少数民族统治中国,心态卑暗,专制独裁较明朝有过之而无不及,达到顶峰,极大阻碍了向近代社会转型,乾隆中期开始衰落,最终导致鸦片战争等连续战败。

一般以1840年将清朝划分为前后两个时期,以前属于古代范畴,以后称晚清,属于近代范畴。

清朝一直延续到1912年2月12日溥仪退位。

本部分只讲到1840年之前。

⒈政治。

①议政王大臣会议。

1】产生。

出现于1636。

当时满族处于奴隶制向封建制转变之际﹐尚存奴隶主贵族军事民主习俗。

后金军国大事都由贝勒等人共议裁决,诸贝勒是努尔哈赤的子侄等宗室贵族。

2】评价。

中国清代前期满族上层贵族参预处理国政的制度。

在清王朝统一全国过程中﹐议政王大臣会议对重大决策曾起过重要的作用。

随着国家的逐渐统一及封建君主专制制度的加强﹐象征着贵族政治权力的议政王大臣会议制度必然与皇权产生矛盾。

3】废除。

雍正设立军机处﹐作为赞襄皇帝决策的机构﹐使权力日益集中于皇帝。

议政王大臣会议虽然继续存在﹐但所议之政只限于一般军务﹑皇帝出巡﹑旗务﹑少数民族事务及重大刑审案件等具体事务﹐无关乎军国大事。

1791﹐乾隆帝取消了议政王大臣会议制度。

②南书房。

康熙帝为打击议政王大臣会议决策权而设立,把决策权抓到自己手中,开启军机处。

③军机处。

1】内容。

雍正七年(1729),因用兵西北,以内阁在太和门外,恐漏泄机密,始于隆宗门内设置军机房,选内阁中谨密者入值缮写,以为处理紧急军务之用,辅佐皇帝处理政务。

军机处的职官有军机大臣,俗称“大军机”,有军机章京,俗称“小军机”。

军机大臣由皇帝从满、汉大学士、尚书、侍郎等官员内特选,有些也由军机章京升任。

军机大臣之任命,其名目为“军机处行走”,或“军机大臣上行走”。

所谓“行走者”,即入值办事之意。

军机大臣没有定额,军机处初设时为三人,以后增加到四、五人至八、九人,最多至十一人。

军机大臣、军机章京都是以原官兼职,皇帝可以随时令其离开军机处,回本衙门。

军机大臣既无品级,也无俸禄。

军机大臣的职务也没有制度上的规定,一切都是皇帝临时交办的,所以军机大臣只是承旨办事而已。

2】评价。

军机处的办事效率很高。

军机大臣只是提出建议、执行皇帝的决策,决策权都在皇帝。

标志着清代君主集权发展到了顶点。

咸丰十一年(1861年)成立总理各国通商事务衙门后,军机处之决策权渐移。

宣统三年(1911年)责任内阁成立后撤销。

它比较集中体现了封建社会人治的特点。

④监察制度。

1】内容。

明清时期监察制度达到顶峰,但专门的谏议机构已经没有了,这与皇权的高度加强是一致的:在中央,既设有都察院,设立监察御史,分道对地方官员实行监督,又设有六科给事中,与六部相对应,进行业务监督,合称“科道”。

在地方,省级最高机构还专门设有负责监察的按察使司。

2】评价。

中国古代的监察、谏议制度并不能从根本上约束皇帝的无上权力,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和低效现象。

但它作为一种常设的政治制度在整顿吏治、打击地方割据势力,维护中央集权谏正皇帝过失,防止决策失误等方面还是发挥了重要作用。

它是孙中山五权宪法中监察权的理论来源。

⑤康熙帝*。

爱新觉罗·玄烨(1654-1722),一生勤政。

1】集中帝权:设南书房削夺议政王大臣会议决策权;设立密折制度,以广泛体察下情。

2】崇尚儒学,强调兴礼教。

3】废止“圈田令”,延长垦荒的免税时间,实行更名田,鼓励农业生产;“盛世滋生人丁永不加赋”促进人口增长;治理黄河,重视水利。

4】1673-1681年平定三藩之乱;1683年进兵台湾,次年设台湾府;1690后三次亲征平定噶尔丹叛乱;1691年多伦会盟,确立蒙古地区盟旗制;派兵于1718年至1720年间入藏击败了占据西藏的准噶尔叛军,1713年册封班禅,确立西藏活佛册封制度。

5】1685后两次雅克萨之战抗击沙俄侵略军,1689年签订《中俄尼布楚条约》划定中俄东段边界。

6】一生勤奋好学,博览群书。

下令编纂《古今图书集成》《全唐诗》《康熙字典》等大型图书,总结古典文献。

自然科学方面的数学、天文、历法、物理、地理、农学、医学、工程技术;人文方面的经、史、子、集;艺术方面的声律、书法、诗画;他几乎都有所研究。

他写出了八九十篇关于自然科学方面的论著,他亲自审定了多种历史方面的书籍,他还精通多种民族语言。

7】但推行文字狱;因有礼仪之争以及导致雍正的禁教,西学东渐中断;专制独裁。

清朝皇帝个个勤政,个人素质都很高,平均高出历代皇帝不少,但是,制度出了问题,个人素质再高也不能改变历史趋势。

封建朝仪变化1】秦汉隋唐。

宰相上朝皇帝赐座,有病上门慰问。

2】宋元。

朝臣站着奏事。

3】明清。

跪着。

4】反映君主专制日益加强趋势。

⒉经济。

农耕经济继续发展,资本主义萌芽发展缓慢。

①农业。

1】政策。

摊丁入亩,雍正推行,减轻穷人赋税。

更名田,保障农民一定土地。

A.摊丁入亩是清朝政府将历代相沿的丁银并入田赋征收的一种赋税制度。

是中国封建社会后期赋役制度的一次重要改革。

B.其主要内容为废除人头税,此后中国人口迅速增长,客观上是对最底层农民人身控制的放松。

无地的农民和其他劳动者摆脱了千百年来的丁役负担;地主的赋税负担加重,也在一定程度上限制或缓和了土地兼并;而少地农民的负担则相对减轻。

政府也放松了对户籍的控制,农民和手工业者从而可以自由迁徙,出卖劳动力。

有利于调动广大农民和其他劳动者的生产积极性,促进商品经济发展。

2】作物。

美洲传入的玉米、红薯、烟草等进一步推广,花生、土豆等陆续引进。

3】租佃关系发展。

明清时期租佃关系进一步深化,这与人口增加、人均占有土地数量减少有关:由于有大量剩余人口,出租土地变得更有利可图。

在租佃关系下,虽然佃农要遭受较重的地租剥削,但对地主和国家的人身依附关系相对减弱。

在长期的发展过程中,租佃农民不断采取抗租、减租斗争,争取长期甚至永久租佃土地的权利,生产积极性得到提高,这有利于农业自鹅步发展。

4】土地开垦和人口增长。

明初耕地面积为8.5亿亩,清高达10亿亩左右;明初在籍人口数为6600余万,明末达到近2亿,清道光二十年( 1840年)增至4.1亿。

②手工业。

1】瓷器。

粉彩瓷器工艺发明。

民窑扩大发展。

直到15世纪,瓷器在欧洲还是是稀世珍宝,是专门送给君主和王公的礼品。

17世纪,中国瓷器风靡欧洲,价格高于黄金。

18世纪,中国瓷器已遍销全世界,并深入到普通的外国人家庭。

2】资本主义萌芽在规模、行业、地区都有发展,但政府征收赋税重、关卡多、管制严、厉行重农抑商政策,发展缓慢。

3】当时世界经济中心。

在1720-1820年间,中国国内生产总值在世界总值中所占比重的年增长率远高于整个欧洲地区。

19世纪初,世界10个拥有50万以上居民的城市中,中国就有6个。

明中后期至清前期200余年间,世界白银产量的一半流入中国。

中国是当时世界经济和贸易的中心之一。

清朝在形式上保持世界领先地位。

③商业。

都市市场繁荣,商业性城市更多。

商帮。

比较著名的山西晋商(一门心思赚钱)、安徽徽商(经商为功名)、福建闽商、广东粤商(海外冒险近代化)、浙商、山东鲁商等。

1】产生。

伴随几百年商品经济的发展,到明清时期商品行业繁杂和数量增多,商人队伍日渐壮大,竞争日益激烈。

而封建社会统治者向来推行重本抑末的政策,在社会阶层的排序中,“士、农、工、商”中商也是屈尊末位。

对于商人而言,国家没有明文的法律保护,而民间又对商人冠以“奸商”的歧视。

因而,在那样的年代,商人利用它们天然的乡里、宗族关系联系起来,互相支持,和衷共济,于是就成为市场价格的接受者和市场价格的制定者和左右者。

同时,商帮在规避内部恶性竞争,增强外部竞争力的同时更可以在封建体制内利用集体的力量更好的保护自己,商帮在这一特定经济、社会背景下应运而生。

2】特点。

亲缘与地缘是商帮的基础。

民营企业。

以地域为中心,以血缘、乡谊为纽带,以“相亲相助”为宗旨,以会馆、公所为其在异乡的联络、计议之所的一种既“亲密”而又松散的自发形成的商人群体。

一是封建政府把他们作为政府推行财政政策和提供军协饷供应的工具;二是商人与封建政府之间有着不一般的相互结托关系;三是利润的封建化。

3】衰落原因:其一、沦为封建政府的附庸,商业模式单一。

其二、“以末致富,以本守之”的传统观念,束缚了发展。

其三、墨守成规,思想保守。

其四、投资周期过长。

⒊外交。

中外交流中断。

①闭关锁国。

海禁、闭关政策。

(1)海禁政策1】概念:海禁是明清两朝政府禁止中国民间私人赴海外经商和限制外国商人到中国进行贸易的政策,亦称“洋禁”。

2】原因:中国封建王朝重农抑商政策的延续;封建统治者妄自尊大的心理;通过隔绝人民与外界的联系,以稳定专制统治;自身市场分配结构的影响,自给自足的小农经济占主导地位,中国可以不依赖于海外市场;税收政策的影响。

3】历史后果:自15世纪至1780年,明清封建王朝的海禁政策在当时有一定程度的历史必然性,主要起了保护民族经济,反侵略,反掠夺的作用,明前期执行海禁政策,并把海禁作为防御倭寇的一项措施。

自1780年至1840年,这一时期的海禁政策对中国社会经济的发展,主要起了阻挠和破坏作用。

催残了资本主义萌芽的成长,从而使中国在社会制度方面落后了一整个时代。

扼杀了科学技术的发展,使中国在科学技术方面,大大落后于西方。

造成了近代中国不了解西方,不断挨打受辱。

(2)海禁、闭关政策的比较二者实施的时间有别,实施的原因也不相同,两种政策的含义不同——海禁政策是指严禁私人出海贸易,即“片板不得下海”,也不准外国人来中国经商;而闭关政策是严格限制(不是禁绝)对外贸易,即只准在“公行”中进行,对外人在华的活动采取了严格限制的措施。

海禁主要是对内的防范,而闭关政策则更主要是对外的消极防卫措施。

两种政策的后果和影响不同。

海禁政策严重限制了中外交往的发展和中外经济文化的交流;由于海禁的严厉,使私自出海的人不敢再回来,于是留居南洋的华侨增加。