2019年电大《科学与技术》形考1

- 格式:docx

- 大小:16.15 KB

- 文档页数:4

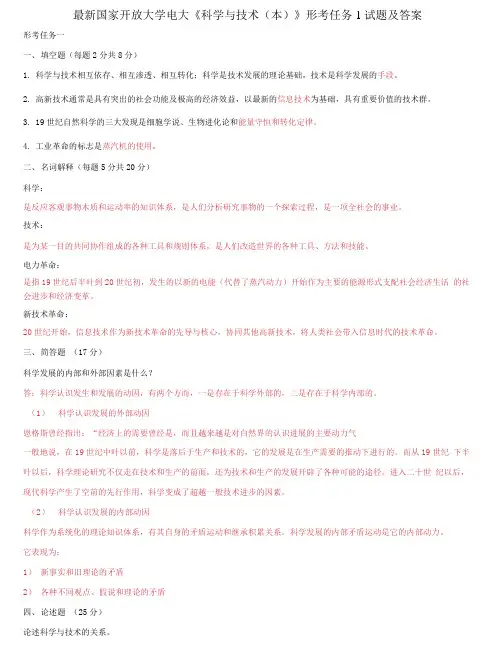

最新国家开放大学电大《科学与技术(本)》形考任务1试题及答案最新国家开放大学电大《科学与技术(本)》形考任务1试题及答案形考任务一一、填空题(每题2分共8分)1.科学与技术相互依存、相互渗透、相互转化;科学是技术发展的理论基础,技术是科学发展的手段。

2.高新技术通常是具有突出的社会功能及极高的经济效益,以最新的信息技术为基础,具有重要价值的技术群。

3.19世纪自然科学的三大发现是细胞学说、生物进化论和能量守恒和转化定律。

4.工业革命的标志是蒸汽机的使用。

二、名词解释(每题5分共20分)科学:是反应客观事物本质和运动率的知识体系,是人们分析研究事物的一个探索过程,是一项全社会的事业。

技术:是为某一目的共同协作组成的各种工具和规则体系,是人们改造世界的各种工具、方法和技能。

电力革命:是指19世纪后半叶到20世纪初,发生的以新的电能(代替了蒸汽动力)开始作为主要的能源形式支配社会经济生活的社会进步和经济变革。

新技术革命:20世纪开始,信息技术作为新技术革命的先导与核心,协同其他高新技术,将人类社会带入信息时代的技术革命。

三、简答题(17分)科学发展的内部和外部因素是什么?答:科学认识发生和发展的动因,有两个方面,一是存在于科学外部的,二是存在于科学内部的。

(1)科学认识发展的外部动因恩格斯曾经指出:“经济上的需要曾经是,而且越来越是对自然界的认识进展的主要动力”。

一般地说,在19世纪中叶以前,科学是落后于生产和技术的,它的发展是在生产需要的推动下进行的。

而从19世纪下半叶以后,科学理论研究不仅走在技术和生产的前面,还为技术和生产的发展开辟了各种可能的途径。

进入二十世纪以后,现代科学产生了空前的先行作用,科学变成了超越一般技术进步的因素。

(2)科学认识发展的内部动因科学作为系统化的理论知识体系,有其自身的矛盾运动和继承积累关系。

科学发展的内部矛盾运动是它的内部动力。

它表现为: 1)新事实和旧理论的矛盾 2) 各种不同观点、假说和理论的矛盾四、论述题(25分)论述科学与技术的关系。

最新国家开放大学电大《科学与技术(本)》网络核心课形考网考作业及答案100%通过考试说明:2018年秋期电大把《科学与技术》网络核心课纳入到“国开平台”进行考核,它共有四个形考任务,针对该门课程,本人汇总了该科所有的题,形成一个完整的标准题库,并且以后会不断更新,对考生的复习、作业和考试起着非常重要的作用,会给您节省大量的时间。

做考题时,利用本文档中的查找工具,把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内,就可迅速查找到该题答案。

本文库还有其他网核及教学考一体化答案,敬请查看。

形考任务一一、填空题(每题2分共8分)1.科学与技术相互依存、相互渗透、相互转化;科学是技术发展的理论基础,技术是科学发展的手段。

2.高新技术通常是具有突出的社会功能及极高的经济效益,以最新的信息技术为基础,具有重要价值的技术群。

3.19世纪自然科学的三大发现是细胞学说、生物进化论和能量守恒和转化定律。

4.工业革命的标志是蒸汽机的使用。

二、名词解释(每题5分共20分)科学:是反应客观事物本质和运动率的知识体系,是人们分析研究事物的一个探索过程,是一项全社会的事业。

技术:是为某一目的共同协作组成的各种工具和规则体系,是人们改造世界的各种工具、方法和技能。

电力革命:是指19世纪后半叶到20世纪初,发生的以新的电能(代替了蒸汽动力)开始作为主要的能源形式支配社会经济生活的社会进步和经济变革。

新技术革命:20世纪开始,信息技术作为新技术革命的先导与核心,协同其他高新技术,将人类社会带入信息时代的技术革命。

三、简答题(17分)科学发展的内部和外部因素是什么?答:科学认识发生和发展的动因,有两个方面,一是存在于科学外部的,二是存在于科学内部的。

(1)科学认识发展的外部动因恩格斯曾经指出:“经济上的需要曾经是,而且越来越是对自然界的认识进展的主要动力”。

一般地说,在19世纪中叶以前,科学是落后于生产和技术的,它的发展是在生产需要的推动下进行的。

2019年秋国开电大《课程与教学论》形考任务题型大全一、单选题。

被誉为“现代课程理论的圣经”的著作是(《》)。

正确答案是:课程与教学的基本原理苏格拉底的教学方法被称为()。

正确答案是:精神助产术()是对需要得到帮助的学生与学习活动互动的方式做出决策,它涉及动机激发技术、个别化教学的形态、教学日程安排及资源配置等方面。

正确答案是:管理策略()是对信息传递给学生的方式所做出的决策,对教学媒体的选择有较强的指导作用。

正确答案是:传递策略在布鲁纳所提出的内部动机中,()是指儿童由于对理想人物的憧憬而力图提高自身同理想人物的类同性。

正确答案是:自居作用“近朱者赤,近墨者黑”,这句话反映了下列哪种因素对人发展的影响()正确答案是:环境《颜氏家训》的作者是()正确答案是:颜之推杜威提出了著名的()思想。

正确答案是:儿童中心主义先行组织者是()提出的一种合适认知领域目标的教学程序。

正确答案是:奥苏贝尔以下著作中,被认为是继柏拉图《理想国》之后西方最完整、最系统的教育论著的是()。

正确答案是:《爱弥儿》奥苏伯尔认为,学生为得到师长的认可和表扬而学习的动机是()。

正确答案是:附属驱力支架式教学的理论基础是()。

正确答案是:最近发展区理论()认为,知识是分布式存在的,即知识普遍存在于学习者、日常生活工具、媒体、教材与文化脉络中。

或者说,知识的意义分散在人们所处的情境中,是人与情境交互作用的产物,因而,是无法从情境中单独隔离出来的。

正确答案是:情境认知理论标志着课程作为独立研究领域诞生的博比特的《课程》一书出版于()。

正确答案是:1918()认为实现政治改革的关键是摧毁家族制,相应地,应对儿童实行" 公养"、"公育"制度。

正确答案是:康有为信息加工模式是谁提出的?正确答案是:加涅短时记忆能够保留多少时间?正确答案是:0.25()的教育代表作是《国民教育与民主主义》。

正确答案是:克鲁普斯卡娅最先在理论上将班级授课组织确立起来的是()。

国开电大科学与技术形考任务一参考答案科学和技术是紧密相连的两个领域。

科学是一种知识体系,是人们对自然现象和规律的研究和认识。

而技术则是一种应用科学知识的方式,是为了实现某种目的而设计和制造的各种工具和规则体系。

科学和技术之间相互依存、相互渗透、相互转化,它们的发展是相互促进的。

科学为技术提供了理论基础和指导,技术则为科学提供了实验和应用的平台。

在高新技术领域,科学和技术的结合更加紧密,高新技术通常是具有突出的社会功能及极高的经济效益,以最新的为基础,具有重要价值的技术群。

19世纪自然科学的三大发现是细胞学说、生物进化论和能量转化和守恒定律。

这些发现推动了科学的发展,也为技术的进步提供了理论基础。

工业革命则是技术发展的标志,蒸汽机的发明与使用是工业革命的重要里程碑。

电力革命是继工业革命之后的第二次技术革命,它以电能为动力,有效促进了生产过程的机械化和自动化。

随着信息技术的迅速发展,新技术革命也随之而来,将人类社会带入了信息时代的技术革命。

科学认识发展的动因有两个方面,一是存在于科学外部的,二是存在于科学内部的。

科学和技术的发展是相互促进的,科学为技术提供了理论基础和指导,技术为科学提供了实验和应用的平台。

在高新技术领域,科学和技术的结合更加紧密,共同推动着人类社会的发展。

科学与技术的关系密不可分,两者相互促进、相互影响。

科学的发展为技术提供了理论基础和指导,而技术的进步则为科学研究提供了更加精细、高效的工具和手段。

这种相互依存的关系已经成为当今“大科学”的重要特征。

读完《人类简史》,我深深感受到了人类历史的宏大和复杂。

作者以清晰的语言和深入的思考,将人类历史分为认知革命、农业革命和科学革命三个阶段,一步步揭示了人类的进化和发展。

他从不同的角度出发,探讨了人类社会、文化、政治、经济等方面的变化和演化,让我对人类历史的认识有了更深入的理解。

在阅读过程中,我深深感受到科学与技术的重要性。

从认知革命开始,人类开始探索自然规律,发展出了语言、数学等基础工具,为后来的农业革命和科学革命奠定了基础。

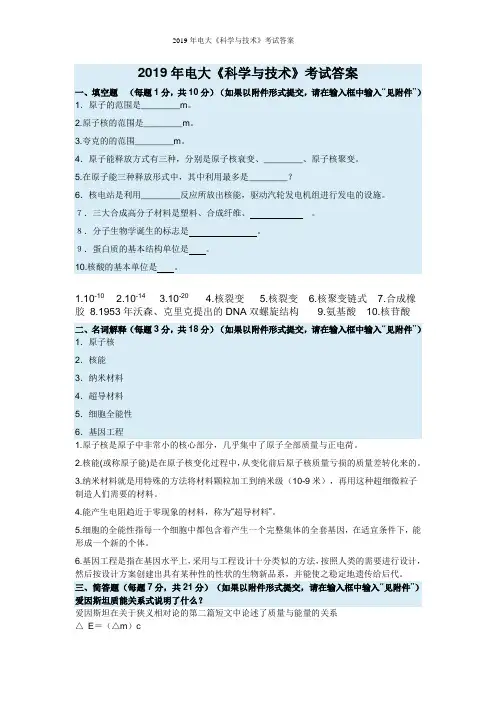

2019年电大《科学与技术》考试答案一、填空题(每题1分,共10分)(如果以附件形式提交,请在输入框中输入“见附件”)1.原子的范围是________m。

2.原子核的范围是________m。

3.夸克的的范围________m。

4.原子能释放方式有三种,分别是原子核衰变、________、原子核聚变。

5.在原子能三种释放形式中,其中利用最多是________?6.核电站是利用________反应所放出核能,驱动汽轮发电机组进行发电的设施。

7.三大合成高分子材料是塑料、合成纤维、。

8.分子生物学诞生的标志是。

9.蛋白质的基本结构单位是。

10.核酸的基本单位是。

1.10-102.10-143.10-204.核裂变5.核裂变6.核聚变链式7.合成橡胶8.1953年沃森、克里克提出的DNA双螺旋结构9.氨基酸 10.核苷酸二、名词解释(每题3分,共18分)(如果以附件形式提交,请在输入框中输入“见附件”)1.原子核2.核能3.纳米材料4.超导材料5.细胞全能性6.基因工程1.原子核是原子中非常小的核心部分,几乎集中了原子全部质量与正电荷。

2.核能(或称原子能)是在原子核变化过程中,从变化前后原子核质量亏损的质量差转化来的。

3.纳米材料就是用特殊的方法将材料颗粒加工到纳米级(10-9米),再用这种超细微粒子制造人们需要的材料。

4.能产生电阻趋近于零现象的材料,称为“超导材料”。

5.细胞的全能性指每一个细胞中都包含着产生一个完整集体的全套基因,在适宜条件下,能形成一个新的个体。

6.基因工程是指在基因水平上,采用与工程设计十分类似的方法,按照人类的需要进行设计,然后按设计方案创建出具有某种性的性状的生物新品系,并能使之稳定地遗传给后代。

三、简答题(每题7分,共21分)(如果以附件形式提交,请在输入框中输入“见附件”)爱因斯坦质能关系式说明了什么?爱因斯坦在关于狭义相对论的第二篇短文中论述了质量与能量的关系△E=(△m)c式中的E为能量,m为质量,c为光速。

2020年电大《科学与技术》形考任务三-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII一、填空题(10分)(如果以附件形式提交,请在输入框中输入“见附件”)1.宇宙中最主要天体类型是恒星和星云2.板块构造说的理论是在大陆漂移学说、海底扩张学说的基础上发展起的。

3.世界上第一个微处理器是.Intel 4004 ,诞生于1971 年。

4.世界上第一个提出集成电路思想的人是达默。

二、名词解释(10分)(如果以附件形式提交,请在输入框中输入“见附件”)1.星系2.地球圈层结构3.CPU4.计算机病毒1.星系:由无数恒星和星际物质构成的巨大集合体称为星系。

2.地球圈层结构:地球外部圈层结构指地球外部离地表平均800千米以内的圈层,包括大气圈、水圈和生物圈。

3.CPU:在计算机中,通常将运算器和控制器合起来称为“中央处理器”,简称CPU。

4.计算机病毒:计算机病毒是仿造生物病毒建立起的概念,它是指可以制造故障的一段计算机程序或一组计算机指令。

三、简答题(30分)(如果以附件形式提交,请在输入框中输入“见附件”)简述宇宙的未来。

(15分)按照大爆炸模型,宇宙在诞生后不断膨胀,与此同时,物质间的万有引力对膨胀过程进行牵制。

这里有两种可能:一种可能是宇宙膨胀将永远继续下去。

如果宇宙总质量小于某一特定数值,则引力不足以阻止膨胀,宇宙就将一直膨胀下去。

在这个系统里,引力虽不足以使膨胀停止,但会不断地消耗着系统的能量,使宇宙缓慢地走向衰亡。

宇宙越来越稀薄和寒冷,直至物质本身最后衰亡,只剩下宇宙背景辐射。

到非常遥远的将来,所有的恒星燃尽熄灭,茫茫黑暗中潜伏着一些黑洞、中子星等天体。

出现寒冷、黑暗、荒凉而又空虚的宇宙,它已经走完了自己的历程,达到了“热寂”的状态。

另一种可能是膨胀停止而代之以收缩。

如果宇宙的总质量大于某一特定数值,那么总有一天宇宙将在自身引力的作用下收缩,造成与大爆炸相反的“大坍塌”。

最新国家开放大学电大《科学与技术(本)》形考任务1试题及答案形考任务一一、填空题(每题2分共8分)1.科学与技术相互依存、相互渗透、相互转化;科学是技术发展的理论基础,技术是科学发展的手段。

2.高新技术通常是具有突出的社会功能及极高的经济效益,以最新的信息技术为基础,具有重要价值的技术群。

3.19世纪自然科学的三大发现是细胞学说、生物进化论和能量守恒和转化定律。

4.工业革命的标志是蒸汽机的使用。

二、名词解释(每题5分共20分)科学:是反应客观事物木质和运动率的知识体系,是人们分析研究事物的一个探索过程,是一项全社会的事业。

技术:是为某一目的共同协作组成的各种工具和规则体系,是人们改造世界的各种工具、方法和技能。

电力革命:是指19世纪后半叶到20世纪初,发生的以新的电能(代替了蒸汽动力)开始作为主要的能源形式支配社会经济生活的社会进步和经济变革。

新技术革命:20世纪开始,信息技术作为新技术革命的先导与核心,协同其他高新技术,将人类社会带入信息时代的技术革命。

三、简答题(17分)科学发展的内部和外部因素是什么?答:科学认识发生和发展的动因,有两个方而,一是存在于科学外部的,二是存在于科学内部的。

(1)科学认识发展的外部动因恩格斯曾经指出:“经济上的需要曾经是,而且越来越是对白然界的认识进展的主要动力气一般地说,在19世纪中叶以前,科学是落后于生产和技术的,它的发展是在生产需要的推动下进行的。

而从19世纪下半叶以后,科学理论研究不仅走在技术和生产的前面,还为技术和生产的发展开辟了各种可能的途径。

进入二十世纪以后,现代科学产生了空前的先行作用,科学变成了超越一般技术进步的因素。

(2)科学认识发展的内部动因科学作为系统化的理论知识体系,有其自身的矛盾运动和继承积累关系。

科学发展的内部矛盾运动是它的内部动力。

它表现为:1)新事实和旧理论的矛盾2)各种不同观点、假说和理论的矛盾四、论述题(25分)论述科学与技术的关系。

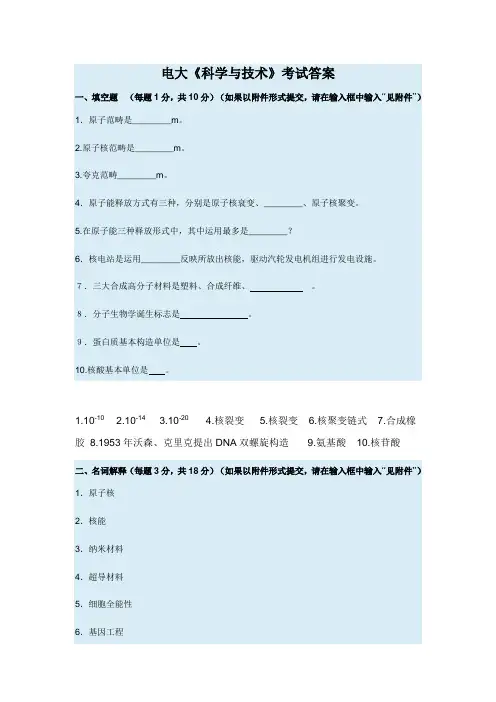

电大《科学与技术》考试答案一、填空题(每题1分,共10分)(如果以附件形式提交,请在输入框中输入“见附件”)1.原子范畴是________m。

2.原子核范畴是________m。

3.夸克范畴________m。

4.原子能释放方式有三种,分别是原子核衰变、________、原子核聚变。

5.在原子能三种释放形式中,其中运用最多是________?6.核电站是运用________反映所放出核能,驱动汽轮发电机组进行发电设施。

7.三大合成高分子材料是塑料、合成纤维、。

8.分子生物学诞生标志是。

9.蛋白质基本构造单位是。

10.核酸基本单位是。

1.10-102.10-143.10-204.核裂变5.核裂变6.核聚变链式7.合成橡胶8.1953年沃森、克里克提出DNA双螺旋构造9.氨基酸 10.核苷酸二、名词解释(每题3分,共18分)(如果以附件形式提交,请在输入框中输入“见附件”)1.原子核2.核能3.纳米材料4.超导材料5.细胞全能性6.基因工程1.原子核是原子中非常小核心某些,几乎集中了原子所有质量与正电荷。

2.核能(或称原子能)是在原子核变化过程中,从变化先后原子核质量亏损质量差转化来。

3.纳米材料就是用特殊办法将材料颗粒加工到纳米级(10-9米),再用这种超细微粒子制造人们需要材料。

4.能产生电阻趋近于零现象材料,称为“超导材料”。

5.细胞全能性指每一种细胞中都包括着产生一种完整集体全套基因,在适当条件下,能形成一种新个体。

6.基因工程是指在基因水平上,采用与工程设计十分类似办法,按照人类需要进行设计,然后按设计方案创立出具备某种性性状生物新品系,并能使之稳定地遗传给后裔。

三、简答题(每题7分,共21分)(如果以附件形式提交,请在输入框中输入“见附件”)爱因斯坦质能关系式阐明了什么?爱因斯坦在关于狭义相对论第二篇短文中阐述了质量与能量关系△E=(△m)c式中E为能量,m为质量,c为光速。

光速度为c=3×10 km/s,是一切物质运动速度最大极限。

形考作业一(1-5章,40分,主观题需要辅导教师评阅)

试卷总分:100 得分:100

(一)选择题(选出下列备选项中正确的一项,把字母填在括号内。

每题1分,共25分)

1.提出著名的“宇宙大爆炸”理论的科学家是()。

A.伽莫夫

B.哈勃

C.康德

D.爱因斯坦

答案:A

2.目前世界上使用人数最多的语言是()。

A.英语

B.阿拉伯语

C.汉语

D.俄语

答案:C

3.驱动人口迁移的主要因素是()。

A.政治动荡

B.瘟疫流行

C.文化上的不适应

D.追求更好的经济生活条件

答案:D

4.目前,支持中国人的祖先是土生土长的,而非非洲来客的主要证据是()。

A.中国人祖先的头盖骨化石比较特殊

B.中国人祖先的DNA比较特殊

C.中国人祖先的门齿化石比较特殊

D.中国人祖先的语言比较特殊

答案:C

5.我们通常称的“七曜”,指的是()。

A.水、金、火、木、土、太阳、月亮

B.水、金、火、木、土、太阳、地球

C.木、土、太阳、月亮、天王星、冥王星、海王星

D.水、金、火、木、天王星、冥王星、海王星

答案:A

6.资源具有两个重要的特征()。

A.廉价性、实用性

B.再生性、广泛性

C.社会效应性、稀缺性。

题目1.1.科学与技术相互依存、相互渗透、相互转化;科学是技术发展的理论基础,技术是科学发展的。

2.高新技术通常是具有突出的社会功能及极高的经济效益,以最新的为基础,具有重要价值的技术群。

3.19世纪自然科学的三大发现是细胞学说、生物进化论和。

4.工业革命的标志是。

【答案】:

1.手段

2.科学发现

3.能量转化和守恒定律

4.蒸汽机的发明与使用

题目2.1.科学

2.技术

3.电力革命

4.新技术革命

【答案】:

1. 科学

科学是一种知识体系,科学是一种探索的过程,科学是一项全社会的事业。

2. 技术

法国思想家狄德罗指出:技术是为某一目的共同协作组成的各种工具和规则体系。

3. 电力革命

电力革命是继工业革命之后的第二次技术革命,它以电能为动力,有效促进了生产过程的机械化和自动化。

形考一第一章人类的起源和科学技术的萌芽一、判断题1.科学技术发展的历史,就是人类认识和改造自然的历史,科学技术随着人类的产生而产生,随着人类的发展而发展。

(对)2.据美国学者1961年用钾氩法测定,古猿人出现时间距今约为250—400万年,即地质年代的新生代的第三纪。

(错,第四纪初)3.旧石器时代的石器是原始人根据改造自然的需要,按石头脉络打制成所需形状再经磨制而成,它既可是单一的,也可是复合的,如石斧=斧头+把柄。

(错,新石器时代)4.弹力是原始人最初认识到的一种“隐藏的力”。

(对)5.农业和畜牧业的出现发生在从旧石器时代向新石器时代的过渡时期,即大约在一万年前。

(对)6.最早出现农业生产的地区是西亚。

(对)7.我国掌握冶炼技术早于西亚和欧洲。

(错,晚于西亚和欧洲)、8.冶铜技术开始于公元前4000年的原始社会晚期。

(对)9.冶金技术的出现表明石器时代结束,金属时代兴起,意味着原始社会解体,奴隶社会诞生。

(对)10.生物学家达尔文认为,欧洲是人类的摇篮。

(错,非洲是人类的摇篮)二、选择题1.人类最初使用的工具是(A)A.石器B.铁器C.铜器D.银器2.火使人类走向光明,原始的人工取火有(C)A.雷电B.太阳光C.击石取火D.气功发火3.恩格斯指出:“劳动创造了人”。

人和猿的本质区别就是(B)A.能否制造工具B.手脚分工C.使用火的能力D.农业生产的发展4.弓箭的发明在大约在1.4万年前,当时正处于(B)A.旧石器时代初期B.旧石器时代末期C.新石器时代初期D.新石器末期5.农业生产的最初方式是(A)A.刀耕火种B.耕锄农业C.狩猎D.渔猎三、填空1.人类是生活在()上的最高级的生物。

地球2.关于人类是否是从古猿进化来的问题,19世纪英国生物学家达尔文与德国生物学家海克尔都持有()观点。

人猿同祖3.恩格斯认为,从猿到人的转变关键是()。

劳动4.人与自然的关系是一种能动的关系,这种关系是在()中形成的。

一、填空题.科学与技术相互依存、相互渗透、相互转化;科学是技术发展的理论基础,1 技术是科学发展的(手段).高新技术通常是具有突出的社会功能及极高的经济效益,以最新的(科学发2 现)为基础,具有重要价值的技术群。

世纪自然科学的三大发现是细胞学说、生物进化论和(能量守恒与转化定193.。

律)。

4.工业革命的标志是(蒸汽机的使用)二、名词解释是人们分析、研究事物的一个,:反映客观事物本质和运动律的知识体系1.科学是一项全社会的事业。

探索过程,是人们改造世界的各为某一目的共同协作组成的各种工具和规则体系,:2.技术,对知识密集、技术密集类产业和产品的统称3、高新技术:种工具、方法和技能。

能形成产业的新技术或尖端是指对一国经济、国防有重大影响和较大社会意义, 技术。

)(代替了蒸汽动力世纪初,发生的以新的电能.电力革命:指19世纪后半叶到203 支配社会经济生活的社会进步和经济变革。

开始作为主要的能源形式,世纪中叶的新技术革命,可称为第三次技术革命,它是20.新技术革命:始于4 世纪自然科学理论最新突破的基础上产生的。

在20: 三、简答题?科学发展的内部和外部因素是什么科学发展的外部原因是人类社会的经济发展和生产活动的需要推动了科学的不以及各种已有,,内部原因是由于新发现的事实与旧有的理论之间的矛盾断进步的各种观点、理论之间的矛盾。

:四、论述题论述科学与技术的关系。

科学与技,技术为科学研究提供应用知识的方法手段。

科学为技术提供知识联系:技术是互相转化。

科学是技术发展的理论基础,术的关系是互相依存,互相渗透, 科学发展的手段。

它们之间既有区别又有联系。

: 科学与技术的区别是:目的任务不同1)是回答,理解事物,揭示事物的本质规律和事物之间的联系科学是用以认识世界,设计、构造以获得有用物品的方法,,发明事物“为什么?”技术是用以改造世界 ?”技能,是回答“怎么做:社会功能与价值标准不同2)技术则是必定具有明确的直接的,科学一般不具有明确的直接的社会目的与追求社会和经济目的。

科学发展简史2019春第二次形考任务_0001

说明:每学期的课程题目都可能更换,请认真核对是您需要的题目后再下载!

四川电大-课程代码:5108054

【单项选择题】(共 40 道试题,共 100 分。

)

【题目】古代西亚在数学方面取得了巨大成就,会用用-------计数法。

[A.]二位制

[B.]五进制

[C.] 十进制

[D.]十二进制

[提示:仔细阅读题目,并作答]

标准答案:C

【题目】-----------所提出的宗教改革学说,其核心就是“信仰可以获救”。

[A.]马丁路德

[B.]

迪亚士

[C.] 普鲁士

[D.]凯尔文

[提示:仔细阅读题目,并作答]

标准答案:A

【题目】1487年,葡萄牙人迪亚士率领船队到达非洲最南端,葡萄牙国王把这里命名为----------。

[A.]好望角

[B.]百慕大三角

[C.] 葡萄牙海

[D.]迪亚士角

[提示:仔细阅读题目,并作答]

标准答案:A

【题目】中国古代科学技术发展分为四个时期,分别是---------、秦汉到南北朝时期、唐宋时期、明清时期。

[A.]夏商时期

[B.]春秋战国时期

[C.]

商周时期

[D.]两周时期

[提示:仔细阅读题目,并作答]

标准答案:B

【题目】“开科取士”是在哪个朝代?

[A.]

春秋战国。

一、填空题1.科学与技术相互依存、相互浸透、相互转变;科学是技术发展的理论基础,技术是科学发展的(手段)2.高新技术往常是拥有突出的社会功能及极高的经济效益,以最新的(科学发现)为基础,拥有重要价值的技术群。

3.19 世纪自然科学的三大发现是细胞学说、生物进化论和(能量守恒与转变定律)。

4.工业革命的标记是(蒸汽机的使用)。

二、名词解说1.科学 : 反应客观事物实质和运动律的知识系统 , 是人们剖析、研究事物的一个探究过程 , 是一项全社会的事业。

2.技术 : 为某一目的共同协作构成的各样工具和规则系统, 是人们改造世界的各种工具、方法和技术。

3、高新技术 : 对知识密集、技术密集类家产和产品的统称 , 是指对一国经济、国防有重要影响和较大社会心义 , 能形成家产的新技术或尖端技术。

3.电力革命 : 指 19 世纪后半叶到 20 世纪初 , 发生的以新的电能 ( 取代了蒸汽动力 ) 开始作为主要的能源形式 , 支配社会经济生活的社会进步和经济改革。

4.新技术革命 : 始于 20 世纪中叶的新技术革命,可称为第三次技术革命,它是在20 世纪自然科学理论最新打破的基础上产生的。

三、简答题 :科学发展的内部和外面要素是什么 ?科学发展的外面原由是人类社会的经济发展和生产活动的需要推进了科学的不断进步 , 内部原由是因为新发现的事实与旧有的理论之间的矛盾, 以及各样已有的各样看法、理论之间的矛盾。

四、阐述题 :阐述科学与技术的关系。

联系 : 科学为技术供给知识 , 技术为科学研究供给给用知识的方法手段。

科学与技术的关系是相互依存, 相互浸透, 相互转变。

科学是技术发展的理论基础, 技术是科学发展的手段。

它们之间既有差别又有联系。

科学与技术的差别是:1)目的任务不一样 :科学是用以认识世界 , 理解事物 , 揭露事物的实质规律和事物之间的联系 , 是回答“为何 ?”技术是用以改造世界 , 发明事物 , 设计、结构以获取实用物件的方法技术 , 是回答“怎么做 ?”2)社会功能与价值标准不一样 :科学一般不拥有明确的直接的社会目的与追求 , 技术则是必然拥有明确的直接的社会和经济目的。

信息检索与利用()的发表,标志着信息论的诞生。

选择一项:A. 《暮春怀故人》B. 《控制沦》C. 《信息论》D. 《通信的数学理论》反馈正确答案是:《通信的数学理论》题目2正确获得3.00分中的3.00分标记题目题干三次文献也称为()。

选择一项:A. 灰色文献B. 检索文献C. 参考性文献D. 原始文献正确答案是:参考性文献题目3正确获得3.00分中的3.00分标记题目题干核心期刊是指在某一学科中,少数期刊覆盖了该学科的大部分最有参考价值的文献,而多数期刊仅包含该学科的少量最有参考价值的文献,这少数期刊就是学科的核心期刊,它集中了学术研究的前沿信息,是必不可少的文献信息源。

选择一项:对错反馈正确的答案是“对”。

题目4正确获得4.00分中的4.00分标记题目信息资源按文献的加工程度可分为()。

选择一项或多项:A. 二次文献B. 零次文献C. 一次文献D. 三次文献反馈The correct answers are: 零次文献, 一次文献, 二次文献, 三次文献题目5正确获得3.00分中的3.00分标记题目题干作为我国文献分类标引下作为我图文献分类标引下作的国家标准,并被我国图书情报单位广泛应用的是()。

选择一项:A. 《科学索引法》B. 《中国图书馆分类法》C. 《杜威分类法》D. 《国际十进制分类法》反馈正确答案是:《中国图书馆分类法》题目6正确获得3.00分中的3.00分标记题目题干攻关型检索要求既快又准地提供关键性信息。

由于时间比较紧迫,宜用()迅速查得最新技术信息。

选择一项:A. 抽查法B. 工具法C. 顺查法D. 倒查法反馈正确答案是:倒查法题目7正确获得4.00分中的4.00分标记题目题干信息社会人们必须具备的素质有()。

选择一项或多项:A. 信息道德B. 信息制造C. 信息意识D. 信息能力反馈The correct answers are: 信息意识, 信息能力, 信息道德题目8正确获得3.00分中的3.00分标记题目题干一次文献不仅具有创造性的特点,而且还具有原始性、分散性和可检索性的特点。

一、填空题

1.科学与技术相互依存、相互渗透、相互转化;科学是技术发展的理论基础,技术是科学发展的(手段)

2.高新技术通常是具有突出的社会功能及极高的经济效益,以最新的(科学发现)为基础,具有重要价值的技术群。

3.19世纪自然科学的三大发现是细胞学说、生物进化论和(能量守恒与转化定律)。

4.工业革命的标志是(蒸汽机的使用)。

二、名词解释

1.科学:反映客观事物本质和运动律的知识体系,是人们分析、研究事物的一个探索过程,是一项全社会的事业。

2.技术:为某一目的共同协作组成的各种工具和规则体系,是人们改造世界的各种工具、方法和技能。

3、高新技术:对知识密集、技术密集类产业和产品的统称,是指对一国经济、国防有重大影响和较大社会意义,能形成产业的新技术或尖端技术。

3.电力革命:指19世纪后半叶到20世纪初,发生的以新的电能(代替了蒸汽动力)开始作为主要的能源形式,支配社会经济生活的社会进步和经济变革。

4.新技术革命:始于20世纪中叶的新技术革命,可称为第三次技术革命,它是在20世纪自然科学理论最新突破的基础上产生的。

三、简答题:

科学发展的内部和外部因素是什么?

科学发展的外部原因是人类社会的经济发展和生产活动的需要推动了科学的不断进步,内部原因是由于新发现的事实与旧有的理论之间的矛盾,以及各种已有的各种观点、理论之间的矛盾。

四、论述题:

论述科学与技术的关系。

联系:科学为技术提供知识,技术为科学研究提供应用知识的方法手段。

科学与技术的关系是互相依存,互相渗透,互相转化。

科学是技术发展的理论基础,技术是科学发展的手段。

它们之间既有区别又有联系。

科学与技术的区别是:

1)目的任务不同:

科学是用以认识世界,理解事物,揭示事物的本质规律和事物之间的联系,是回答“为什么?”技术是用以改造世界,发明事物,设计、构造以获得有用物品的方法技能,是回答“怎么做?”

2)社会功能与价值标准不同:

科学一般不具有明确的直接的社会目的与追求,技术则是必定具有明确的直接的社会和经济目的。

3)成果形式与肯定方式不同:

科学重理论,以实验检验理论正确与否。

科学的突破叫发现。

技术重实践,以试验来解决问题,达成目标。

技术的创新叫发明。

科学家传记读后感

——《爱因斯坦文集》读后感

爱因斯坦是一位科学巨人,又是一位纯朴的哲学家。

他的哲学智慧如同他的科学成就一样,让我们充满无限的敬意。

爱因斯坦承认科学的研究对象是客观的自然。

但在这一点上,爱因斯坦却不否认数学是科学,他说:“科学陈述的对象还可以是我们自己创造出来的概念,象在数学中就是那样。

”尽管如此,科学陈述和科学定律的共性却是明显的,他认为这就是“求真”或者说“追问是”。

除了客观性以外,他还认为科学的另一个重要的特征是科学本身没有感情愿望,没有善恶观念。

“只要我们逗留在科学本身的领域里,我们就决不会碰到像‘你不可说谎’这样一类的句子。

”

那么,科学与伦理毫不相关么?爱因斯坦认为并非如此。

他首先承认“关于事实和关系的科学陈述,固然不能产生伦理的准则”,但伦理准则要表达清楚和贯彻贯一致,就离不开科学理性,特别是逻辑理性。

在他看来,伦理准则不是直观的,也不是任意想象的,而是从一些隐含的前提中推论出来的。

要推出有效,自然要讲逻辑。

这些隐含的前提是“伦理公理”,它在某些方面像形式公理一样可以没有意义,但事实上却是人们经验的升华,是“经得住经验的考验的”。

“伦理公理”的来源是“从我们天生的避免痛苦和灭亡的倾向,也是从个人所积累起来的对于他人行为的感情反应推导出来的”。

《爱因斯坦文集》里充满各种各样的问题:科学的、一般认识论的、数学哲学的、科学哲学的、伦理学的、哲学观的、社会学的、政

治的,等等。

尽管这本文集对许多重要的问题没有进行深入的讨论和严密的论证,但这不足以泯灭这部文集的价值,毕竟这只是一部随笔,而随笔的作用主要在于启发人;另外,毕竟——爱因斯坦是一位科学超人,是我们崇敬的“人化之神”,就像他说的人类不能没有宗教性的信仰一样。

1938年10月在纽约预计于第二年春季开幕的世界博览会工地上,把一些纪念品装在一只坚固的金属盒里,埋在地下,准备等到5 000年后(即6939年)让后代子孙把它掘出来打开。

20世纪最伟大的科学家爱因斯坦写给五千年后子孙的一封信也被装进了该金属盒并埋在了地下。

该信的内容如下:“我们这个时代产生了许多天才人物,他们的发明可以使我们的生活舒适得多。

我们早已利用机器的力量横渡海洋,并且利用机械力量可以使人类从各种辛苦繁重的体力劳动中最后解放出来。

我们学会了飞行,我们用电磁波从地球的一个角落方便地同另一角落互通讯息。

但是,商品的生产和分配却完全是无组织的。

人人都生活在恐惧的阴影里,生怕失业,遭受悲惨的贫困。

而且,生活在不同的国家里的人民还不时互相残杀。

由于这些原因,所有的人一想到将来,都不得不提心吊胆和极端痛苦。

所有这一切,都是由于群众的才智和品格,较之那些对社会产生真正价值的少数人的才智和品格来,是无比的低下。

我相信后代会以一种自豪的心情和正当的优越感来读这封信”。

(引自许良英等编译《爱因斯坦文集》)

爱因斯坦也是20世纪有很大影响的自然科学家。

从他这封信里我们可以了解到这位大科学的家世界观、人生观和社会观以及对世界和平和全人类前途的深情关怀。

他是全人类命运的关注者。

爱因斯坦热爱科学,也热爱人类。

他对人类的未来充满信心。

“我相信后代会以一种自豪的心情和正当的优越感来读这封信”这句话充分表明他对五千年后世界的想象也是美好的。

今天的世界已经跟爱因斯坦生活的年代大不一样,人类文明不断进步,发达的科技为我们提供了很多生活和工作上的方便条件。

今天的世界比上世纪三四十年代更为太平,并且世界大部分地方的人民生活变得更加富足。