《中医基础理论》讲课稿:六腑——胆、胃

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:13

《中医基础理论》讲课稿:奇恒之腑——脑、髓、女子胞同学们好,现在上课。

上一讲我们讲了六腑,重点要掌握六腑的主要生理功能。

胆具有贮藏排泄胆汁和主决断的功能,胆主决断是比较难的一个学习的内容。

它的生理意义同学们掌握它和人的勇气有关就可以了。

胃的生理功能受纳水谷、腐熟水谷,它的生理意义在于人以胃气为本,胃为水谷气血之海,中医学强调胃气在生命当中的重要意义。

小肠的生理功能受盛化物,我们讲生理功能的时候分别讲受盛化物、泌别清浊,实际上受盛、泌别清浊可以包括在化物范畴,把这两个功能分别用八个字两个术语概括它,我们可以再进一步来浓缩概括受盛化物就可以了。

小肠受盛、化物,在化物的基础上来分清别浊的功能隶属于脾的运化功能。

大肠为传导之官,传导糟粕、吸收水液,它重在传导。

而膀胱,膀胱(的)气化功能表现为贮存尿液和排泄尿液,膀胱的功能取决于肾脏气化功能。

三焦在六腑当中是一个特殊的概念,我们在这里仅给同学们介绍三焦的概念,从功能角度论述三焦的内容。

一、要求同学们掌握三焦部位的划分;二、掌握三焦的主要生理功能是通行元气、排泄水液,运化水谷,排泄水液,三焦为气血运行的通道,为水液运行的通道,在此基础上,(它)具有非常重要的实践意义,掌握三焦的三个生理特性。

第三节奇恒之腑接下来我们讲脏象的第三部分,叫奇恒之腑。

奇恒之腑的定义是奇恒之腑是指脑、髓、骨、脉、胆等(的)合称,其中胆我们在六腑当中已经讲到了,胆既是六腑又是奇恒之腑。

骨、脉我们将在形体这一节里面进行讲授,因此在奇恒之腑这一节我们主要介绍脑、髓、女子胞。

一、脑第一个介绍脑。

脑,中医学又称髓海,是精髓和神明高度汇聚之处,脑又称元神之腑。

第一、脑的生理功能。

脑的第一个生理功能是主宰生命活动。

这里面首先要熟悉几个概念。

一、元神,元旦的“元”,神明的“神”。

元神,什么是元神?按照中医理论,形神之间的关系,中医学认为“形具而神生”,有形才能有神,将来同学们在学儿科学的时候会进一步讲,将来学习内经的时候还会进一步来阐述形具而神生,我们在这里从中医基础理论角度,从形神的关系来说讲述它们形和神的关系来说明这个元神的概念。

《中医基础理论》第三章第二节六腑-胃二、胃胃是腹腔中容纳食物的器官。

其外形屈曲,上连食道,下通小肠。

主受纳腐熟水谷,为水谷精微之仓、气血之海,胃以通降为顺,与脾相表里,脾胃常合称为后天之本。

胃与脾同居中土,但胃为燥土属阳,脾为湿土属阴。

(一)胃的解剖形态1.胃的解剖位置:胃位于膈下,腹腔上部,上接食道,下通小肠。

胃腔称为胃脘,分上、中、下三部:胃的上部为上脘,包括贲门;下部为下脘,包括幽门;上下脘之间名为中脘。

贲门上接食道,幽门下接小肠,为饮食物出入胃腑的通道。

2.胃的形态结构:胃的外形为曲屈状,有大弯小弯。

如《灵枢·平人绝谷》说:屈,受水谷,,其胃形有大弯小弯”。

《灵枢·肠胃》又说:“胃纤曲屈”。

(二)胃的生理功能1.胃主受纳水谷:受纳是接受和容纳之意。

胃主受纳是指胃接受和容纳水谷的作用。

饮食人口,经过食道,容纳并暂存于胃腑,这一过程称之为受纳,故称胃为“太仓”、“水谷之海”。

“人之所受气者,谷也,谷之所注者,胃也。

胃者水谷之海也”(《灵枢·玉版》)。

“胃司受纳,故为五谷之府”(《类经·脏象类》)。

机体的生理活动和气血津液的化生,都需要依靠饮食物的营养,所以又称胃为水谷气血之海。

胃主受纳功能是胃主腐熟功能的基础,也是整个消化功能的基础。

若胃有病变,就会影响胃的受纳功能,而出现纳呆、厌食、胃脘胀闷等症状。

胃主受纳功能的强弱,取决于胃气的盛衰,反映于能食与不能食。

能食,则胃的受纳功能强;不能食,则胃的受纳功能弱。

2.胃主腐熟水谷:腐熟是饮食物经过胃的初步消化,形成食糜的过程。

胃主腐熟指胃将食物消化为食糜的作用。

“中焦者,在胃中脘,不上不下,主腐熟水谷”(《难经·三十一难》)。

胃接受由口摄人的饮食物并使其在胃中短暂停留,进行初步消化,依靠胃的腐熟作用,将水谷变成食糜。

饮食物经过初步消化,其精微物质由脾之运化而营养周身,未被消化的食糜则下行于小肠,不断更新,形成了胃的消化过程。

胆与肝紧密相连,附于肝之短叶间,肝胆之间有经脉相互络属,互为表⾥。

胆为中空的囊状器官,内藏胆汁。

考试⼤站收集因其为中空器官,且胆汁应适时排泄,故为六腑之⼀,⼜因为其内藏精汁,与六腑运化⽔⾕,传导糟粕有别,故⼜属“奇恒之腑”。

胆的⽣理功能,主要有以下两⽅⾯:

贮藏和排泄胆汁:胆汁为洁静的黄绿⾊液体,为肝之余⽓所化⽣。

如《东医宝鉴》说:“肝之余⽓,泄于胆,聚⽽成精。

”胆汁在肝内⽣成后,在肝的疏泄功能作⽤下,流⼊胆囊,贮藏起来,在进⾷时,贮存于胆囊的胆汁⼜流⼊肠腔,以助消化。

肝胆对消化的影响,不惟表现在胆汁的⽣成及排泄上,还表现为肝胆的疏泄功能对脾胃升降的促进作⽤,只有肝胆的疏泄功能正常,胆汁的⽣成和排泄⽆虞,脾胃升降有序,饮⾷物消化吸收才得以正常进⾏。

反之,则会引起相应的病理变化。

如肝胆的疏泄功能失常,胆汁不能得以正常⽣成和排泄,脾胃升降紊乱,则可见胁痛腹胀,⾷欲不振,恶⼼、呕吐;胆汁上逆则可见⼝苦,呕吐黄绿苦⽔等,若胆汁外溢肌肤,则出现⾝、⾯、⽬俱黄的黄疸证。

主决断,调节情志:中医学还认为,胆的⽣理功能,与⼈体情志活动密切相关,主要表现为对事物的决断及勇怯⽅⾯。

《素问·灵兰秘典论》说:“胆者,中正之官,决断出焉。

”若胆的功能失常,则会出现情志⽅⾯的变化。

如胆⽕过盛,则见⼝苦、烦躁易怒,胁痛等。

治宜清泄肝胆。

临床若见⼝苦、呕逆、⼼烦不寐、惊悸不宁等症,中医往往诊为胆虚痰扰,从胆论治,往往可获良效。

胆的决断功能,对于防⽌某些情志刺激给⼈体带来的不良影响,也有重要意义。

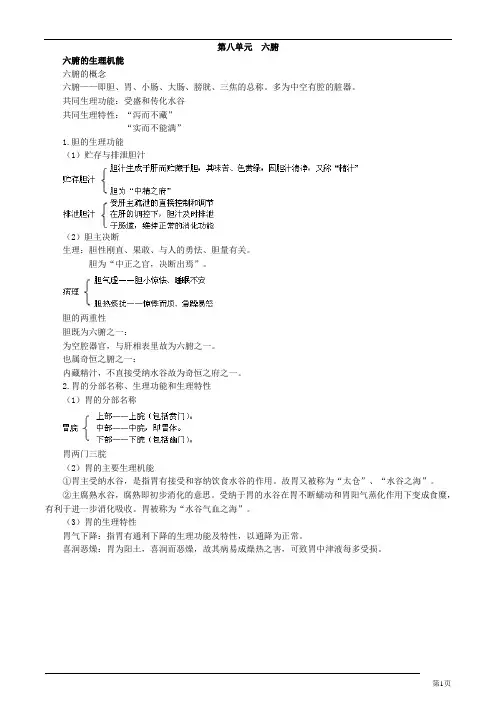

第八单元六腑六腑的生理机能六腑的概念六腑——即胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦的总称。

多为中空有腔的脏器。

共同生理功能:受盛和传化水谷共同生理特性:“泻而不藏”“实而不能满”1.胆的生理功能(1)贮存与排泄胆汁(2)胆主决断生理:胆性刚直、果敢、与人的勇怯、胆量有关。

胆为“中正之官,决断出焉”。

胆的两重性胆既为六腑之一:为空腔器官,与肝相表里故为六腑之一。

也属奇恒之腑之一:内藏精汁,不直接受纳水谷故为奇恒之府之一。

2.胃的分部名称、生理功能和生理特性(1)胃的分部名称胃两门三脘(2)胃的主要生理机能①胃主受纳水谷,是指胃有接受和容纳饮食水谷的作用。

故胃又被称为“太仓”、“水谷之海”。

②主腐熟水谷,腐熟即初步消化的意思。

受纳于胃的水谷在胃不断蠕动和胃阳气蒸化作用下变成食糜,有利于进一步消化吸收。

胃被称为“水谷气血之海”。

(3)胃的生理特性胃气下降:指胃有通利下降的生理功能及特性,以通降为正常。

喜润恶燥:胃为阳土,喜润而恶燥,故其病易成燥热之害,可致胃中津液每多受损。

(4)胃津、胃气、胃阴、胃阳的生理作用胃阴:胃气中具有凉润、抑制作用的部分。

不足可出现胃脘嘈杂、隐隐灼痛,干呕,呃逆,舌红少苔,脉细数。

胃阳:胃气中具有温煦、推动作用的部分。

不足可出现脘腹胀痛,喜食热饮,食欲减退,呕逆,舌淡苔白,脉沉缓。

3.小肠的生理功能(1)受盛化物受盛:受盛就是以器盛物,即接受的意思。

小肠接受由胃初步消化的饮食物,故小肠是接受胃内容物的盛器。

化物:有变化、消化、化生的意思,小肠的化物功能是将胃初步消化的饮食物进一步消化吸收。

(2)泌别清浊所谓“清”,即指各种精微物质;所谓“浊”,即指饮食物经消化后剩余的残渣部分。

小肠的泌别清浊功能具体来说,包括以下三个方面:泌别清浊失调(3)小肠主液概念:指小肠在吸收谷精的同时,吸收了大量津液的生理功能。

应用:“利小便所以实大便”治疗泄泻。

4.大肠的生理机能(1)大肠传化糟粕(2)大肠主津5.膀胱的生理功能(1)汇聚水液——州都之官,津液之府(2)贮尿和排尿气化功能失常——小便不利、尿少,甚则癃闭。

胃--中医基础理论六腑之一中医基础理论---六腑六腑,是胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦的总称。

六腑的生理机能是“传化物”,生理特点是“泻而不藏”,实而不能满。

饮食物入口,通过食道入胃,经胃的腐熟,下传于小肠,经小肠的分清别浊,其清者(精微、津液)由脾吸收,转输于四脏,布散于全身;其浊者(糟粕)下传于大肠,经大肠的传导,形成粪便排出体外;脏腑代谢产生的浊液,则经三焦注入肾和膀胱,在肾气的蒸化作用下生成尿液,排出体外。

饮食物在其消化吸收和排泄过程中,须通过消化道的七道门户,《难经》称为“七冲门”。

《难经·四十四难》“唇为飞门,齿为户门,会厌为吸门,胃为贲门,太仓下口为幽门,大肠小肠会为阑门,下极为魄门,故曰七冲门也。

”六腑的共同生理特点是受盛和传化水谷,因其气有通降下行的特性。

《素问·五脏别论》曰“六腑者,传化物而不藏,故实而不能满也。

所以然,水谷入口,则胃实而肠虚。

食下,则肠实而胃虚。

”每一腑都必须适当排空其内容物,才能保持六腑通畅,机能协调,故有“六腑以通为顺,以降为顺”。

中医基础理论---六腑之-----胃胃是机体对饮食物进行消化吸收的重要脏器,主受纳腐熟水谷,有“太仓”、“水谷之海”之称。

胃与脾同居中焦,“以膜相连”,由足阳明胃经与足太阴脾经相互属络,构成表里关系。

胃与脾在五行中属土:胃为阳明燥土,属阳;脾为太阴湿土,属阴。

胃位于腹腔上部,上连食道,下通小肠。

胃的主要生理机能是主受纳和腐熟水谷。

生理特性是主通降、喜润恶燥。

一、主要生理机能 1. 主受纳水谷胃主受纳水谷,是指胃气具有接受和容纳饮食水谷的作用。

饮食入口,经过食管(咽)进入胃中,在胃气的通降作用下,由胃气的通降接受和容纳,暂存于胃,故胃有“太仓”、“水谷之海”之称。

机能精气血津液的化生,都依赖于饮食中的营养物质,故胃又有“水谷气血之海”之称。

胃气的受纳水谷,既是主腐熟的基础,也是饮食物消化吸收的基础。

故胃气的受纳对于人体的生命活动十分重要。

中医基础理论,五脏六腑之六腑讲解

六腑

一、胆(中正之官)

生理功能:贮存与排泄胆汁,胆主决断

思考:胆汁生成排泄与哪些脏腑功能有关?

导致胆汁分泌排泄障碍的因素有?

为何称胆为六腑及奇恒之腑?

胆汁为肝之精气所化生,泄于小肠,助饮食消化,是脾胃运化功能得以进行的重要条件。

胆汁生成与排泄由肝主疏泄控制与调节。

胆为中精之府,内藏清净之汁,有助于饮食消化。

胆附于肝,为空腔器官,以通为用。

二、胃(仓廪之官)

生理功能:

1.胃主受纳,

2.腐熟水谷(胃为太仓,为水谷之海)

2.主通降,以降为和

三、小肠(受盛之官)

生理功能:

1.主受盛和化物

2.泌别清浊①将饮食分为水谷精微和食物残渣

②将水谷精微吸收把食物残渣向大肠输送

③吸收大量水液(小肠主液)

利小便所以实大便理论依据:二便来源于小肠泌别清浊四、大肠(传导之官)

生理功能:传化糟粕

大肠主津

五、膀胱(州都之官)

生理功能:贮尿与排尿。

(肾的气化)

六、三焦(决渎之官)孤府

生理功能:

1.主持诸气,司全身气机与气化(为元气之别使)

2.水液运行之通道(三焦气化)

三焦:上焦如雾。

治上焦如羽,非轻不举(升而已降,若雾露之溉)

中焦如沤。

治中焦如衡,非平不安(消化)

下焦如渎。

治下焦如权,非重不沉。

第22 讲六腑:胆、胃(一)我们上一节讲到肾的主要生理功能,肾具有藏精、纳气、主水的生理功能。

肾,它的主要生理特性是有闭藏的特性。

肾的阴阳为人身诸阴诸阳之本,肾在五脏当中占有重要的地位。

因此,在中国学术发展史上,在明清时期关于藏象学说一个重大贡献就是命门学说的出现,强调肾在人的生长壮老已过程中的重要作用。

因此,在治疗疾病过程中,常常把调节肾的阴阳作为最终治疗疾病的重要手段。

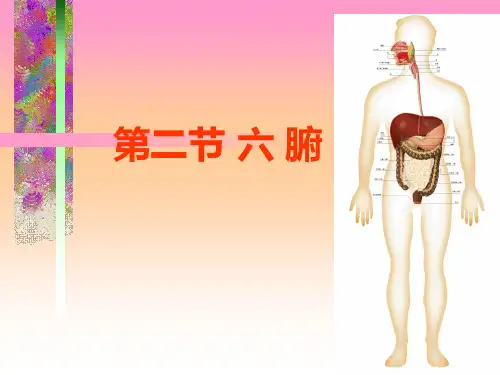

第二节六腑我们这一节讲六腑,首先讲六腑的定义,什么叫做六腑?六腑是胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦的总称。

六腑的共同生理特点是受盛和传导化物。

二、饮食物经口摄入以后,它的传导过程是:中医学认为它需要经过消化道的七个关卡,《难经》称之为七冲门。

其中唇为飞门,齿为户门,会厌为吸门,胃的上口为贲门,胃的下口为幽门,大肠、小肠交会的地方为阑门,肛门为魄门。

饮食物由口摄入,进入体内,经过消化道的七个关卡最终排出体外。

第三点需要掌握的是六腑一个共同的特性叫做六腑以通为用。

怎样理解六腑以通为用?通是指六腑的气机通畅,不仅要通而且要降,就这个意义讲六腑的共同特性应该是六腑以通降为顺。

这样一个特性强调的是饮食物经口摄入以后经过消化道,经过脏腑的调节,不断的吸收、代谢,最终代谢产物层层的向下传递,最终排出体外。

代谢产物排出体外而水谷精微被全身所利用。

也就是说六腑必须保持始终是气机通畅的状态,就这个意义讲叫“六腑以通为用”。

由六腑以通为用这样一个原理,在中医理论上还有一个结论叫做“六腑以通为补”,这里这个补的意思是调整六腑的功能活动,使它保持正常通降的特性,不能理解为补虚的补。

也就是说在病理状态下通过调整六腑的通降特性,通过调整六腑的阴阳失调,不论是补还是泄,最终的目的都是要达到正常的通降状态,就这个意义讲叫六腑以通为补,不得理解为补虚才能够使六腑通畅。

一、胆下面我们分别讲六腑的生理功能和特性。

首先讲胆,我们在讲肝的时候,讲脾的时候都涉及到胆。

一、讲胆的生理功能。

中医六腑胆胃小肠大肠膀胱三焦中医六腑:胆胃、小肠、大肠、膀胱、三焦中医学认为,人体内有六腑:胆胃、小肠、大肠、膀胱、三焦。

这六腑在中医理论中扮演着非常重要的角色,对维持人体的生理功能和健康起到至关重要的作用。

一、胆胃胆胃是中医学中制造、贮存和运输胆汁的器官。

在中医理论中,胆胃与脾脏相互联系,共同维持消化功能的正常运作。

胆胃是人体消化的重要器官,主要负责分泌胆汁、消化吸收食物等功能。

二、小肠小肠是人体最长的消化道器官,被认为是“五脏六腑之长”。

在中医理论中,小肠起着吸收和运输食物的作用,将食物分解为精微的营养物质,并将其吸收到人体进行营养供应。

三、大肠大肠是人体的排泄器官之一,它主要负责吸收水分和电解质等,将食物的残渣转变为粪便,以便排出体外。

在中医理论中,大肠也被视为“水谷精微”的地方,与脾脏相互联系,起着重要的生理功能。

四、膀胱膀胱是排泄系统的一部分,负责贮存尿液和控制排尿。

在中医理论中,膀胱与肾脏相互联系,共同维持人体的排尿功能。

中医认为,膀胱是人体五脏六腑中最“阳”的器官。

五、三焦三焦是中医学中特有的概念,指代人体内的三个空腔:上焦、中焦和下焦。

上焦指胸腔,主要与心肺相连;中焦指腹腔,主要与脾胃相连;下焦指盆腔,主要与肝肾等器官相连。

在中医理论中,三焦起着通气、营卫运行等重要功能。

六、中医六腑的相互联系中医六腑在人体内紧密相连,彼此相互依存、相互作用。

各腑在生理功能上相互配合,互相促进,共同维持人体的正常运作。

例如,胆胃和脾脏紧密联系,共同参与消化功能的调节;膀胱和肾脏紧密联系,共同维持排泄功能的正常进行。

总之,中医六腑包括胆胃、小肠、大肠、膀胱和三焦,它们相互联系,共同构成了人体内重要的生理功能系统。

了解和掌握六腑的作用和相互关系对于维持身体健康和中医治疗具有重要的意义。

在日常生活中,我们可以通过保持饮食和生活习惯的平衡,合理调配膳食结构,保持六腑的平衡和健康,从而达到养生保健的目的。

第六单元六腑第一节六腑的生理功能一、胆的生理功能1.贮藏和排泄胆汁胆汁可以助饮食物消化,是脾胃运化功能得以正常进行的重要条件,并与肝的疏泄功能密切相关。

2.胆主决断胆具有对事物进行判断、做出决定的机能。

胆藏的胆汁由肝之余气所化,称为“精汁”,胆又主决断与精神活动有关,故又属奇恒之腑。

二、胃的分部名称、生理功能和生理特性1.胃分为上脘(包括贲门)、中脘(即胃体)和下脘(包括幽门)。

2.生理功能(1)胃主受纳水谷,是指胃有接受和容纳饮食水谷的作用。

故胃又被称为“太仓”、“水谷之海”。

(2)主腐熟水谷,腐熟即初步消化的意思。

受纳于胃的水谷在胃不断蠕动和胃阳气蒸化作用下变成食糜,有利于进一步消化吸收。

又称胃为“水谷气血之海”“五脏六腑之海”。

3.胃的生理特性(1)胃主通降:指胃气向下通降运动以下传水谷及糟粕的生理特性。

①胃容纳饮食物;②经胃气的腐熟作用而形成的食糜,下传小肠作进一步消化;③食物残渣下移大肠,燥化后形成粪便;④粪便有节制地排出体外。

藏象学说以脾胃之气的升降运动来概括整个消化系统的生理功能。

脾宜升则健,胃宜降则和,脾升胃降协调,共同促进饮食物的消化吸收。

(2)胃喜润恶燥:指胃当保持充足的津液以利饮食物的受纳和腐熟。

胃的受纳腐熟,不仅依赖胃气的推动和蒸化,亦需胃中津液的濡润。

胃中津液充足,则能维持其受纳腐熟的功能和通降下行的特性。

胃为六腑之一,属阳土。

胃又为“水谷之海”,多气多血,故胃喜润而恶燥。

胃津胃阴不足,胃失和降,可见饥不欲食、干呕、呃逆等。

在治疗用药上,应慎用苦寒燥烈之品,以防损伤胃阴,从而损伤胃气。

三、小肠的生理功能1.小肠主受盛和化物小肠接受经胃初步消化的食糜,必须在小肠内停留相当长的时间,称为“受盛”;进一步对食糜进行消化,并吸收水谷之精微,称为“化物”。

2.泌别清浊一是食糜经过小肠消化,分别(泌别)为水谷精微和食物残渣两个部分;二是将清者即水谷精微吸收,并将浊者即食物残渣传输于大肠;三是小肠在吸收水谷精微的同时,也吸收了大量的水液,使无用的水液四、大肠的生理功能1.传化糟粕饮食物在小肠泌别清浊后,其浊者即糟粕则下降到大肠,大肠将糟粕经过燥化变成粪便,经大肠之气的运动,传送至大肠末端,并经肛门有节制地排出体外,故大肠有“传导之官”之称。

《中医基础理论》讲课稿:六腑——胆、胃我们上一节讲到肾的主要生理功能,肾具有藏精、纳气、主水的生理功能。

肾,它的主要生理特性是有闭藏的特性。

肾的阴阳为人身诸阴诸阳之本,肾在五脏当中占有重要的地位。

因此,在中国学术发展史上,在明清时期关于藏象学说一个重大贡献就是命门学说的出现,强调肾在人的生长壮老已过程中的重要作用。

因此,在治疗疾病过程中,常常把调节肾的阴阳作为最终治疗疾病的重要手段。

六腑我们这一节讲六腑,首先讲六腑的定义,什么叫做六腑?六腑是胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦的总称。

六腑的共同生理特点是受盛和传导化物。

二、饮食物经口摄入以后,它的传导过程是:中医学认为它需要经过消化道的七个关卡,《难经》称之为七冲门。

其中唇为飞门,齿为户门,会厌为吸门,胃的上口为贲门,胃的下口为幽门,大肠、小肠交会的地方为阑门,肛门为魄门。

饮食物由口摄入,进入体内,经过消化道的七个关卡最终排出体外。

第三点需要掌握的是六腑一个共同的特性叫做六腑以通为用。

怎样理解六腑以通为用?通是指六腑的气机通畅,不仅要通而且要降,就这个意义讲六腑的共同特性应该是六腑以通降为顺。

这样一个特性强调的是饮食物经口摄入以后经过消化道,经过脏腑的调节,不断的吸收、代谢,最终代谢产物层层的向下传递,最终排出体外。

代谢产物排出体外而水谷精微被全身所利用。

也就是说六腑必须保持始终是气机通畅的状态,就这个意义讲叫“六腑以通为用”。

由六腑以通为用这样一个原理,在中医理论上还有一个结论叫做“六腑以通为补”,这里这个补的意思是调整六腑的功能活动,使它保持正常通降的特性,不能理解为补虚的补。

也就是说在病理状态下通过调整六腑的通降特性,通过调整六腑的阴阳失调,不论是补还是泄,最终的目的都是要达到正常的通降状态,就这个意义讲叫六腑以通为补,不得理解为补虚才能够使六腑通畅。

一、胆下面我们分别讲六腑的生理功能和特性。

首先讲胆,我们在讲肝的时候,讲脾的时候都涉及到胆。

一、讲胆的生理功能。

胆的第一个生理功能叫贮藏和排泄胆汁。

中医学认为,胆汁的生成来源于肝脏,这一点请同学们特别注意,它和现代生理学的认识是不一样的,在中医学称之为胆汁是来源于肝脏,是借肝之余气凝聚而成,这是第一。

第二、胆汁生成以后要进入胆腑,胆是六腑之一,我们称之为胆腑,由胆腑浓缩形成胆汁,并且贮藏于胆。

这个过程受肝的疏泄功能来调节。

肝的疏泄功能决定了胆汁的生成,胆汁进入胆腑,经过胆腑的气化作用,形成胆汁并且贮藏起来以备不时之需。

第三胆汁的分泌和排泄,它的机制仍然是在肝的疏泄的作用下,通过肝的疏泄作用调节胆的疏泄,我们称胆的疏泄,胆疏泄就是胆的分泌排泄胆汁,用现代生理学的话讲叫胆囊的舒和缩,我们中医学称之为胆的疏泄作用。

胆的疏泄取决于肝的疏泄,换句话说在肝疏泄作用的调节下胆能够正常的进行疏泄。

胆汁才能够正常地排泄。

排泄入哪里?排泄入小肠,这在中医学文献里面已经说得非常清楚,在这点上和现代生理学认识一致。

总之,我们在这学习胆的生理,第一个功能,一定要明确的认识胆的生成、贮藏、排泄胆汁的作用,是在肝的疏泄作用的调节下完成的。

这一个学术观点也体现了咱们中医学处理脏腑的关系,叫做以脏率腑。

也正是这样一个思想,所以我们强调人体的结构,比如脏腑系统,强调是以五脏为中心的这样一个系统,没有说以脏腑为中心的结构系统。

大家注意中医学在讲脏象学说里面强调脏腑的时候重在突出脏,叫以脏率腑。

我们在这讲肝和胆,肝对胆的胆汁生成、分泌、排泄作用也进一步体现出来。

正因为这样一个思想,所以中医治疗胆的病理变化重在治肝,而不是在治胆。

将来同学们在学习《中药学》的时候,入胆经的药物必然要入肝。

比如,治肌肤发黄,中医称之为黄疸,就是胆汁的排泄异常,常常疏肝利胆。

如果仅仅是胆自己的疏泄功能失常,那就应该是疏泄胆,胆腑,而不应称之为疏肝利胆。

这就是中医脏象学说的一个重要思想,通过这个治疗黄疸的药物,药物的功能体现出来。

胆贮藏、分泌胆汁的功能一旦失常,就会出现胆汁的溢于体外,表现为颜面肌肤发生黄染,中医学称之为黄疸,这个术语和现代医学黄疸意义相同,只是产生的原因机制不同而已。

后面举了个例子,仅供同学们在学习中,为了理解胆的第一个功能贮藏、排泄胆汁,为了帮助理解而已。

要求同学们记住胆汁的生成、贮藏、排泄的作用机制,它的作用,我们在讲肝主疏泄,促进消化吸收的时候,讲到胆汁具有促进消化吸收的作用。

第二叫胆主决断,这个功能也是比较难理解的,在这一节里面可以说是一个难点。

第一、说一说什么叫做胆主决断。

所谓胆主决断是指胆在精神意识和思维活动中具有判断事物、作出决断的作用。

换句话说,胆主决断它的作用浓缩为两点,一判断,二决断决定,即判断事物作出决定。

那么判断最后作出决定实际是一个思维活动过程,接受了信息,用中医神志学说,经过神的作用将信息进行处理,最后作出决断,发出指令,这是一个神志活动过程。

那么这个工作、这个任务,在中医脏象学说里面是由谁来执行的呢?是由胆来执行的。

二、怎样理解胆主决断具有判断事物作出决定的作用呢?这一作用体现在胆具有防御、消除某些精神刺激的不良影响,从而维持控制气血正常运行这样一个作用。

最终能够保持人体五脏系统之间的协调平衡。

关于胆主决断,在中医理论的发展过程中有各种各样的学说,同学们可以在此基础上进一步去阅读历代文献,特别是近代的在杂志上所发表的,就胆主决断的这个命题所发表的各种论文,可以来作阅读,来进一步理解胆主决断。

学说很多,站在不同角度来论述它,我们这里从实践需要出发,从实践的需要来定义它,将这个理论和实践统一起来,定义胆主决断意义,胆主决断它具体执行什么样的功能。

那么胆主决断这个功能,也就是这个理论,一、在理论上它解释了在思维活动过程中怎样来判断事物,作出决断,解释思维活动,神志活动有胆参与。

在六腑当中请大家注意,我们讲五脏皆藏神,那么以脏率腑,脏和腑是同一系统,按照这个逻辑推下去,五脏皆藏神,那六腑也都应该藏神。

但是在六腑当中只有讲胆参与神志活动,表现为胆主决断的功能。

至于其他几腑为什么不讲也参与神志活动,中医历代的文献记载较少,所以中医学理论在神志学说里六腑主要涉及到胆。

它在实践意义上旨在指导我们在精神神志疾病过程中易于出现惊恐这样的病理改变的时候,才常常从胆主决断这个角度来理解,在治疗的时候才常常从胆入手,著名的方剂叫温胆汤。

将来同学们在学习《方剂学》,学习温胆汤,通过温胆汤这个方剂的结构,它的作用来进一步理解胆主决断。

我们在这里定义胆主决断,讲它的生理功能,它所反映出的作用,是从临床实际出发的,和温胆汤它功能、主治相符。

第二、我们讲胆的生理特性。

第一叫胆气主升。

胆和肝同属于木,这里面出现了个甲和乙,大家可能知道中国的历书天文,有天干地支,就是甲乙丙丁戊己庚辛等等,那么它和五行对起来,相对应起来,那么甲乙对着木,至于它们之间这个甲乙丙丁戊己庚辛寅癸这些和五行的关系,同学们将来会在经络学说讲,有兴趣的同学将来在学习《内经》的时候,讲五运六气再讲,不是中医基础理论的教学任务,在这里面只要求同学们知道这个乙木和甲木是从哪来的呢?这个甲乙按五行分类同属于木。

因此说,肝属乙木,胆属甲木,按照五行归类,就是这样规定就可以了。

从它的推理过程看,说胆肝同属于木,那么肝主升发,肝气宜升,喜条达而恶抑郁,那就决定了胆也必须这样。

把胆必须具有升发这样的特性,把它抽象出来称之为胆气宜升,胆的正常生理状态必须保持升、泄这样一种状态,与肝主疏泄相一致。

胆气主升一旦不能够维持正常状态叫胆气郁滞,我们讲肝失疏泄叫肝气郁滞,那么胆气不升,叫胆失疏泄,胆气郁滞。

换句话说,胆气宜升这样一个特性就是指胆必须具有升发条畅的特性,它与肝喜条达而恶抑郁同义。

它有什么作用呢?胆气保持升发状态,它才能够完成主决断的作用,也就是说才能够完成判断事物,作出决定,协调脏腑之间关系平衡这样的作用。

我们在讲肝主疏泄的时候,提到一个肝,讲它生理特殊性的时候,讲肝为刚脏,肝为五脏之贼,就是说肝脏失去其条达特性的时候会出现这样的病理改变。

按照说胆与肝同属于木,胆气宜升,与肝喜条达同义。

如果按照这个推下去,胆失疏泄,就胆气不升,也应该称为五脏之贼,但是在中医理论里面胆失疏泄直接影响到的主要是指脾和胃,这和我们前面在讲肝的疏泄功能通过调畅气机、促进消化吸收第二个机制是一致的。

在所有的文献当中,中医理论并没有出现胆失疏泄以后还能够影响其他(脏腑)的功能,其中最主要是脾胃的消化功能。

那么和我们前面讲它判断事物作出决定,影响神志的功能是不是矛盾呢?不是矛盾的。

胆失疏泄,主要影响是在消化吸收过程当中,脾胃的功能,累及脾胃。

那个判断,作出决定,对事物作出决断失常是指的胆的功能影响到心,影响到心神的作用。

前面讲到温胆汤,温胆汤的适应证叫胆郁痰扰这样一个证,扰于哪呢?扰于心,所以才出现心神不定,胆怯易惊,恶梦纷纭。

解释它是指郁而生痰,痰扰于心,使心神失守。

总结这两点胆气宜升这个特性一旦失调,它影响了胆的生理功能。

一、疏泄胆汁功能失常,那么影响了脾胃的消化。

二、影响主决断的功能,影响了心神的功能。

这是胆的生理特性,胆气宜升,它的实践意义。

二、性喜宁谧,中医学称胆为清静之脏,也称它为清静之腑。

胆既然是六腑,为什么还称为脏呢?实际在中医历代文献里面,在这里讲胆为清静之脏,为清静之腑,这个脏和腑是同义的,是它互换用的。

这里并不是指它就是五脏,它就是六腑,单纯的六腑,单纯的五脏而言,我们把放在六腑里面,那么它定义应该称之为叫清静之腑。

但是特点是它贮藏胆汁,这个胆汁中医学又称之为精汁,就是精微物质,又可以称它是精气。

这个精气,贮藏精气是五脏的共同生理特点,就这个意义讲胆具有脏的特点,所以古人从这个意义说可以称胆是个脏,可以称清静之腑为清静之脏。

这是仅仅从它贮藏精汁,比如说,贮藏精气这个生理功能而言的。

我们定义这个胆,就这一点称它为清静之脏。

说它性喜宁谧,什么意思呢?胆的功能状态,它必须是处于宁静的状态,最怕受到外界环境的不良刺激,把它这个属性叫喜宁谧而恶烦扰。

一、胆的气化,它的气机处于宁静,不受外界不良刺激影响的条件下才能保持胆气宜升这样一个正常的特性,才能够保证胆发挥贮藏排泄胆汁,主决断这样一个正常的生理作用。

在实践上,它的实践意义,这个特性重在用于解释我们前面讲胆郁痰扰出现心神症状这样一个病理变化,用于指导治疗用于胆郁痰扰,痰扰于心,导致心神的功能发生改变,以胆怯易惊为重要临床特征,这样一种病理情况下,从胆入手去治疗,它的实践意义在于此。

二、胃第二讲胃,在六腑当中胃是个重点。

胃又称为“太仓”,又称为“水谷之海”。

为什么又称为太仓?仓就是贮存粮食的地方。

胃,人体的胃,经口摄入的食物第一关要进入胃,胃贮藏起来,然后经过胃初步消化,人吃进去的东西,就这个意义讲,它有贮藏饮食物的作用,称为太仓。