民法诉讼时效

- 格式:ppt

- 大小:866.50 KB

- 文档页数:25

民事诉讼时效的规定是怎样的2017年10月1日施行的中华人民共和国民法总则第一百八十八条对诉讼时效的规定:向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。

而除此之外,还有一些特殊的诉讼时效规定,如1年时效、4年时效等等,法律中规定最长的诉讼时效则为20年。

一、民事诉讼时效的规定是怎样的2017年10月1日施行的中华人民共和国民法总则第一百八十八条对诉讼时效的规定:向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。

1年诉讼时效。

身体收到伤害要求赔偿的、出售质量不合格的商品未声明的、延付或拒付租金的、寄存财物被丢失或毁损的。

(民法通则136条)3年诉讼时效。

因环境污染损害赔偿提起诉讼的。

(环境保护法42条)4年诉讼时效。

因国际货物买卖合同和技术进出口合同提出诉讼或仲裁的。

(合同法129条)最长诉讼时效。

从权利受侵害之日起20年。

(民法通则137条)二、民事诉讼委托朋友可以吗可以委托自己的朋友代自己去应诉要求有授权委托书。

当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。

不能成为代理人的情形包括无民事和限制民事行为能力人,有可能损害被代理人利益的人,以及人民法院认为不适合担任代理人的人。

私法自治,民诉中可委托朋友作为自己的工作人员代理诉讼。

《民事诉讼法》第五十八条当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。

下列人员可以被委托为诉讼代理人:(一)律师、基层法律服务工作者;(二)当事人的近亲属或者工作人员;(三)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

在《民法总则》颁布实施之前,我国的民事纠纷诉讼时效为2年,而在此之后诉讼时效就改为了3年。

若超过了规定的诉讼时效再去法院起诉的话,不存在诉讼时效中止或中断的情况,那么当事人就会丧失胜诉权,这也提醒当事人在自身利益受到损害之后,能够积极的维权。

民事诉讼时效计算方法时效是民事诉讼中的一个重要概念,它指的是起诉权利的有效期限。

在民事诉讼中,当原告对被告的侵权行为或其他民事法律关系提起诉讼时,必须在时效期限内进行。

本文将探讨民事诉讼时效计算的方法。

一、时效的计算起点民事诉讼时效的计算起点一般是指当事人知道或者应当知道其权利受到侵害的时间。

在一些特殊情况下,法律规定有让与人从受让人获得权利时开始计算的例外。

二、诉讼时效的不同类型在民事诉讼中,涉及到不同类型的案件,其诉讼时效计算方法也存在差异。

1. 普通民事权利诉讼时效普通民事权利诉讼时效是指对侵犯民事权利行为提起诉讼的时效。

根据我国《中华人民共和国民法通则》的规定,普通民事权利诉讼时效一般为三年。

具体计算方法为,从原告知道或者应当知道其权利被侵害的时间开始计算,到起诉日止,不得超过三年。

2. 合同诉讼时效合同诉讼时效是指合同当事人因履行合同权利受到侵害时提起诉讼的时效。

我国《中华人民共和国合同法》对不同类型的合同诉讼时效进行了详细规定。

例如,房屋买卖合同的诉讼时效为二年,借款合同的诉讼时效为三年。

具体计算方法为,从原告知道或者应当知道合同权利受到侵害的时间开始计算,到起诉日止,不得超过相应的时效期限。

3. 消费者保护诉讼时效消费者保护诉讼时效是指消费者向侵权行为人主张权益的时效。

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》,消费者保护诉讼时效一般为两年。

具体计算方法为,从消费者知道或者应当知道其合法权益受到侵害的时间开始计算,到起诉日止,不得超过两年。

三、时效中的中止和中断在民事诉讼过程中,时效可能会发生中止或中断。

1. 时效中的中止时效中的中止是指时效期限暂时停止计算的情况。

例如,当事人申请调解、仲裁或者提起诉讼时,时效期限将暂停计算,待调解、仲裁或者诉讼结束后,继续计算时效期限。

2. 时效中的中断时效中的中断是指时效期限因某些法定原因被中断,重新计算的情况。

例如,当事人之间存在丧失时效的中断事由,例如一方当事人向另一方当事人书面表示主张权利、开始调解、仲裁或进行和解等行为,都会导致时效期限中断。

民事诉讼中的诉讼时效有哪些特殊规定在民事诉讼领域,诉讼时效是一项重要的法律制度。

它对于维护社会秩序、保障交易安全以及督促权利人及时行使权利具有关键意义。

除了一般的诉讼时效规定外,还存在着一些特殊的规定,这些特殊规定在特定的情形下发挥着独特的作用。

首先,我们来谈谈“长期诉讼时效”。

一般的诉讼时效期间通常为三年,但在某些情况下,法律规定了更长的诉讼时效期间。

比如,因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的时效期间为四年。

这是因为此类合同往往涉及复杂的国际交易和较大的经济利益,需要更长的时间来处理和解决纠纷。

另外,“最长诉讼时效期间”也是一个特殊的规定。

最长诉讼时效期间为二十年,自权利受到损害之日起计算。

无论权利人是否知道其权利受到损害,也不论期间是否存在中断、中止的情形,一旦超过二十年,人民法院不予保护。

这一规定主要是为了避免权利义务关系长期处于不确定状态,维护社会经济秩序的稳定。

在一些特殊的民事法律关系中,诉讼时效的起算点也有所不同。

例如,在无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的情形中,诉讼时效期间自该法定代理终止之日起计算。

这是考虑到无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在法定代理关系存续期间,可能缺乏主张权利的能力或者条件。

还有,对于未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间,自受害人年满十八周岁之日起计算。

这充分体现了法律对于未成年人权益的特殊保护,给予他们在成年后有足够的时间和能力来主张自己的权利。

在诉讼时效的中断方面,也存在一些特殊情形。

比如,权利人向公安机关、人民检察院、人民法院报案或者控告,请求保护其民事权利的,诉讼时效从其报案或者控告之日起中断。

这一特殊规定旨在鼓励权利人通过合法途径维护自己的权益,同时也使得诉讼时效制度更具灵活性和适应性。

此外,对于连带债权债务关系中的诉讼时效,也有特殊规定。

在连带债权中,一债权人向债务人主张权利的,其效力及于其他连带债权人;在连带债务中,一债务人向债权人履行义务的,其效力及于其他连带债务人。

民事诉讼中的诉讼时效民事诉讼法第一百一十条民事诉讼中的诉讼时效民事诉讼法第一百一十条规定在民事诉讼中,诉讼时效是指民事权利主体根据民事法律规定,通过向法院提起诉讼来保护自己的权利的时间限制。

民事诉讼法第一百一十条对诉讼时效做出了具体规定。

一、诉讼时效的作用诉讼时效的设立目的在于保护法律权益,促使当事人及时行使诉讼权利,维护司法秩序。

如果当事人在规定的诉讼时效期限内未行使诉讼权利,将丧失主动权。

因此,了解和掌握适用于不同案件的诉讼时效是每一位参与民事诉讼的当事人必不可少的基本知识。

二、诉讼时效的计算根据民事诉讼法第一百一十条的规定,诉讼时效的计算从权利人知道或者应当知道自己的权益受到侵害之日起计算。

如权利人在知道或应当知道权益侵害之日起一年内未依法起诉,则其诉讼权利将被消灭,除法律另有规定外。

在一些特殊情况下,诉讼时效的计算可能存在延续、中断或者终止的情况,此时应根据具体法律规定进行计算。

三、诉讼时效的种类及适用范围1.诉讼时效的种类根据不同案件的性质和法律规定,诉讼时效可以分为普通诉讼时效和特殊诉讼时效。

普通诉讼时效适用于一般的民事案件,如财产权物的诉讼、合同纠纷的诉讼等。

特殊诉讼时效则适用于特定的民事案件,例如侵权责任纠纷的诉讼。

2.普通诉讼时效的适用范围根据民事诉讼法第一百一十条的规定,普通诉讼时效一般为三年。

但在特定的民事案件中,法律规定了不同的诉讼时效。

特殊诉讼时效的适用范围特殊诉讼时效根据不同民事案件的特殊性质和法律规定而定。

例如,在侵权责任纠纷中,因不同的侵权行为或损害后果有不同的诉讼时效规定。

在知识产权案件中,也有特定的诉讼时效规定。

四、诉讼时效的效力诉讼时效的到期将导致诉讼权利的消灭或限制,权利人将无法向法院提起诉讼。

然而,在某些情况下,被告方可以主张诉讼时效,以推翻原告的诉讼请求。

被告可以在答辩中申请法院驳回原告的诉讼请求,以诉讼时效作为辩护。

五、相关问题与建议1.了解适用于不同案件的诉讼时效:根据民事诉讼法及相关法律法规,了解适用于不同案件的诉讼时效。

诉讼时效制度适用范围

诉讼时效制度适用范围指的是法律规定的一种规则,用于限制起诉权的行使时间。

为了维护诉讼活动的公平性和秩序,保护当事人的权益,各国法律都对起诉权的行使时间做出了相应的规定。

诉讼时效制度的适用范围一般包括以下几个方面:

1. 民事诉讼时效:民事诉讼时效制度是对于民事纠纷的起诉时间做出的规定,主要包括各类民事纠纷,如合同纠纷、人格权纠纷、财产权纠纷等。

2. 刑事诉讼时效:刑事诉讼时效制度是指对于某些特定的刑事犯罪行为,规定了起诉权的行使时间的限制。

刑事诉讼时效制度的适用范围通常包括轻微刑事犯罪、过失犯罪等。

3. 行政诉讼时效:行政诉讼时效制度适用于行政法领域,主要是对行政权力行使的限制,包括对于行政行为、行政裁决等的争议,以及对于行政机关责任的起诉时间限制。

4. 特殊领域的诉讼时效:除了上述常见的领域外,一些特殊领域也可能存在特定的诉讼时效制度,如劳动争议诉讼、知识产权纠纷等。

需要注意的是,不同国家、不同法律制度在诉讼时效制度的适用范围上可能存在差异。

此外,诉讼时效制度的起始时间、计

算方法等细则也有所不同。

因此,在具体的案件中,需要根据当地法律规定进行适用。

民法典如何处理民事诉讼时效在日常生活中,我们可能会遇到各种各样的纠纷,需要通过法律途径来维护自己的权益。

而民事诉讼时效就是一个与我们的权利保护密切相关的重要概念。

那么,《民法典》是如何处理民事诉讼时效的呢?首先,我们要明白什么是民事诉讼时效。

简单来说,民事诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利,即丧失请求法院依法保护其民事权利的法律制度。

它的存在是为了督促权利人及时行使权利,维护社会经济秩序的稳定。

《民法典》对民事诉讼时效的期间做出了明确的规定。

一般情况下,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。

法律另有规定的,依照其规定。

这三年的时效期间,从权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

但是,如果权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护。

有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

在《民法典》中,还规定了一些不适用诉讼时效的请求权。

比如,请求停止侵害、排除妨碍、消除危险;不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产;请求支付抚养费、赡养费或者扶养费等。

这些规定体现了对一些基本权利的特殊保护,确保了权利人在任何时候都能够主张这些权利。

此外,《民法典》还对诉讼时效的中止和中断做出了详细的规定。

诉讼时效中止,是指在诉讼时效期间的最后六个月内,因法定事由,不能行使请求权的,诉讼时效暂时停止计算。

自中止时效的原因消除之日起满六个月,诉讼时效期间届满。

比如,不可抗力、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人,或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权等情况。

诉讼时效中断,则是指在诉讼时效期间内,因发生法定事由,致使已经经过的时效期间统归无效,待时效中断的事由消除后,诉讼时效期间重新起算。

常见的引起诉讼时效中断的事由包括权利人向义务人提出履行请求、义务人同意履行义务、权利人提起诉讼或者申请仲裁等。

那么,了解《民法典》中关于民事诉讼时效的规定对我们有什么重要意义呢?它有助于我们及时行使自己的权利。

民事诉讼法241条

民事诉讼法第241条是关于诉讼时效的规定。

根据该条文,民事权利

的诉讼时效期限为三年,自权利人知道或者应当知道其权利受到侵害

之日起计算。

但是,法律另有规定的除外。

诉讼时效是指一定期限内,权利人未行使权利,法律便不再保护其权

利的制度。

诉讼时效的设立,旨在促使权利人及时行使权利,维护法

律关系的稳定和效率。

第241条还规定了诉讼时效的中断和延长。

中断是指在诉讼时效期间,因特定事由导致诉讼时效重新计算的情形。

例如,权利人向义务人提

出权利主张,或者义务人承认债务,都会导致诉讼时效中断,并从中

断事由消除之日起重新计算。

延长则是指在特定情况下,法院可以根据具体情况对诉讼时效期限进

行延长。

例如,权利人因不可抗力或其他正当理由未能在诉讼时效期

间内提起诉讼,法院可以酌情延长诉讼时效期限。

此外,第241条还明确了诉讼时效的效力。

一旦诉讼时效期满,义务

人可以提出时效抗辩,法院将不再保护权利人的请求权。

但是,诉讼

时效的完成并不意味着权利本身的消灭,只是权利人失去了通过诉讼

程序强制实现其权利的途径。

总的来说,民事诉讼法第241条为民事权利的保护提供了时效性的规定,旨在平衡权利人和义务人的利益,促进法律关系的及时解决和稳定。

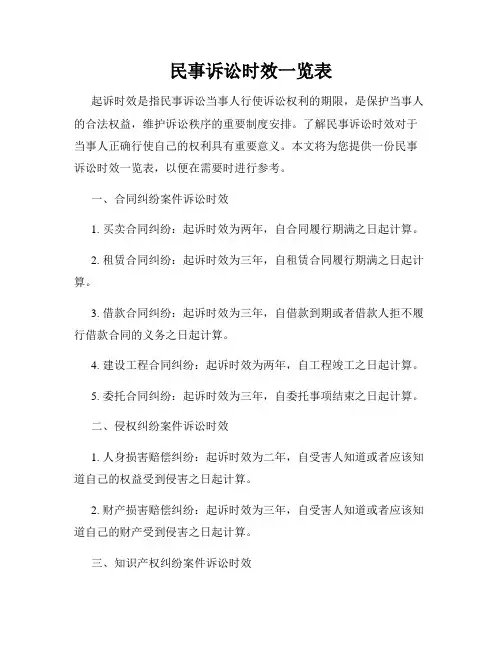

民事诉讼时效一览表起诉时效是指民事诉讼当事人行使诉讼权利的期限,是保护当事人的合法权益,维护诉讼秩序的重要制度安排。

了解民事诉讼时效对于当事人正确行使自己的权利具有重要意义。

本文将为您提供一份民事诉讼时效一览表,以便在需要时进行参考。

一、合同纠纷案件诉讼时效1. 买卖合同纠纷:起诉时效为两年,自合同履行期满之日起计算。

2. 租赁合同纠纷:起诉时效为三年,自租赁合同履行期满之日起计算。

3. 借款合同纠纷:起诉时效为三年,自借款到期或者借款人拒不履行借款合同的义务之日起计算。

4. 建设工程合同纠纷:起诉时效为两年,自工程竣工之日起计算。

5. 委托合同纠纷:起诉时效为三年,自委托事项结束之日起计算。

二、侵权纠纷案件诉讼时效1. 人身损害赔偿纠纷:起诉时效为二年,自受害人知道或者应该知道自己的权益受到侵害之日起计算。

2. 财产损害赔偿纠纷:起诉时效为三年,自受害人知道或者应该知道自己的财产受到侵害之日起计算。

三、知识产权纠纷案件诉讼时效1. 专利权纠纷:起诉时效为三年,自侵权行为发生之日起计算。

2. 商标权纠纷:起诉时效为三年,自发现侵权行为之日起计算。

3. 著作权纠纷:起诉时效为二年,自侵权行为发生之日起计算。

四、其他民事纠纷案件诉讼时效1. 劳动争议纠纷:起诉时效为一年,自劳动争议发生之日起计算。

2. 不当得利纠纷:起诉时效为二年,自不当得利行为发生之日起计算。

3. 继承纠纷:起诉时效为二年,自遗产分割完成之日起计算。

需要注意的是,以上时效期限均按照民法通则的规定,具体情况可能因不同地区、不同案件性质而存在差异。

在实际操作中,当事人应及时咨询律师,了解相关的具体时效规定。

总结:民事诉讼时效一览表是当事人在行使诉讼权利时的重要参考依据。

了解诉讼时效的具体期限,有助于当事人保护自己的合法权益,避免错失起诉时机。

通过本文提供的一览表,当事人可随时进行查询,确保自己在诉讼过程中能够依法维护自己的权益。

请大家在遇到诉讼需求时,及时了解相关的时效规定,保护自己的合法权益。

民事诉讼中的诉讼时效计算民事诉讼法第一百一十一条民事诉讼中的诉讼时效计算根据民事诉讼法第一百一十一条的规定,民事诉讼中的诉讼时效是指当事人从享有起诉权利的时间开始计算,到提起诉讼的截止日期结束的期限。

诉讼时效的计算涉及多种因素和具体的法律规定,本文将就民事诉讼中的诉讼时效计算方法进行详细阐述。

一、起诉权的形成时间作为诉讼时效计算的起点,起诉权的形成时间对于确定诉讼时效具有重要意义。

根据民事诉讼法第一百一十三条的规定,起诉权的形成时间通常是从当事人发现自己的合法权益受到侵害或者侵害发生之日起计算。

例如,当事人在某一合同中的权益被侵害,可以从发现侵权事实的那一刻起算。

二、诉讼时效的计算方法诉讼时效的计算方法通常根据不同的案件类型、诉讼请求内容和法律规定做出具体规定。

以下是一些常见的计算方法:1. 一般诉讼时效根据民事诉讼法的规定,一般诉讼时效一般为三年。

例如,民事合同纠纷的诉讼时效为三年,即从原告知道或者应当知道其权益受到侵害之日起三年内提起诉讼。

2. 特殊诉讼时效除了一般诉讼时效外,法律对一些特殊案件的诉讼时效也做出了具体规定。

例如,人身损害赔偿诉讼的时效为两年,即从原告知道或者应当知道受到损害之日起两年内提起诉讼;知识产权纠纷的诉讼时效为三年,即从权益人知道或者应当知道其权益受到侵害之日起三年内提起诉讼。

3. 中断和暂停诉讼时效在特定情况下,诉讼的进行可能导致诉讼时效的中断或者暂停。

民事诉讼法规定了一些案件类型和情形可以中断或者暂停诉讼时效。

例如,法律规定的中断诉讼时效的情形包括向人民法院提起诉讼、被告向原告提出反诉等;法律规定的暂停诉讼时效的情形包括仲裁、调解、司法鉴定等。

三、诉讼时效的失效情形在一些特定情况下,诉讼时效可能会失效。

主要的失效情形包括以下几种:1. 不可抗力和人力不可抗拒的情形当事人因不可抗力或者人力不可抗拒的原因无法在诉讼时效内提起诉讼,诉讼时效将失效。

例如,当事人因重病住院、遭受自然灾害等原因无法提起诉讼。

Heartache? Heartache? Heart tired? Heart is dead? Do you want me to tell you? All of these have been experienced when I like you, okay.悉心整理助您一臂(页眉可删)民事诉讼多久失效?1、不同的案子,时效不同,有一年、两年、四年、最长二十年。

如果超过诉讼时效,可以起诉,但丧失胜诉权。

2、《民法通则》135条规定:向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外。

民事纠纷如果无法彻底解决最终结果就是进行民事诉讼,但是在民事诉讼期间不仅需要原被告双方提供出重要的证据,法院也会对诉讼彻底的调查,但是如果迟迟不能宣判,那民事诉讼多久失效呢?请跟随一起在下文中进行了解吧。

一、民事诉讼多久失效?1、不同的案子,时效不同,有一年、两年、四年、最长二十年。

如果超过诉讼时效,可以起诉,但丧失胜诉权。

2、《民法通则》135条规定:向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外。

3、《民法通则》136条规定下列的诉讼时效期间为一年:(l)身体受到伤害要求赔偿的;(2)出售质量不合格的商品未声明的;(3)延付或者拒付租金的;(4)寄存财物被丢失或者损失的。

4、《民法通则》137条规定:诉讼时效的起算是从知道或者应当知道权利被侵害时计算。

但是,超过20年的,人民法院不予保护。

5、《民法通则》147条规定:不服地方法院一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内向上级法院提起上诉。

二、民事诉讼的立案时间是多久呢?1、《民事诉讼法》中有规定,“第一百一十二条人民法院收到起诉状或者口头起诉,经审查,认为符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;认为不符合起诉条件的,应当在七日内裁定不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。

”三、《民事诉讼法》中都有什么规定?1、第一百三十五条人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。

了解民事诉讼法中的诉讼时效和证据规则民事诉讼法中的诉讼时效和证据规则一、诉讼时效民事诉讼时效是指起诉权行使的时间期限,它是保护被告人的合法权益不受无限制的诉讼请求侵害的一种制度。

在民事诉讼中,合理而有序的时限可以促进案件的快速审理和社会秩序的维护。

诉讼时效的计算方法是根据相关法律规定的起算时间和诉讼时效的年限来确定的。

根据民事诉讼法的规定,常见的诉讼时效期限有以下几种:1.常见的诉讼时效期限(1)一般民事权利主张的诉讼时效期限为3年;(2)侵权行为的诉讼时效期限为2年;(3)商品和服务质量责任的诉讼时效期限为1年;(4)建筑工程的质量缺陷赔偿诉讼时效期限为5年;(5)医疗损害赔偿的诉讼时效期限为3年;(6)合同纠纷的诉讼时效期限根据具体合同类型而定。

需要注意的是,诉讼时效期限的计算是从权利人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起开始计算的。

但是在某些情况下,根据法律的规定,诉讼时效可以中断或者延长。

2.诉讼时效的中断和延长(1)中断:当权利人对侵权行为提起诉讼或采取其他法律程度时,诉讼时效会被中断。

中断后,诉讼时效重新计算,重新开始计算的时限为开始中断的日起;(2)延长:在某些特定情况下,根据法律的规定,诉讼时效可以延长。

如当事人在诉讼时效届满前有不能克服的无法行为能力、不能制止的不可抗力等情形,可以申请诉讼时效的延长。

二、证据规则诉讼中的证据规则是指如何确定、举证以及运用证据等方面的规定。

证据在民事诉讼中具有重要意义,它可以协助法庭了解案情和查明事实,是判断案件成败的关键因素。

1.证据的种类民事诉讼中的证据种类主要包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论等。

(1)书证:指书面文件、文字记录等;(2)物证:指实物、文件原件等;(3)视听资料:指录音录像、图片等;(4)证人证言:指法庭传唤的证人作证;(5)当事人陈述:指当事人在法庭上的陈述、答辩等;(6)鉴定结论:指法庭依法指定的鉴定机构出具的鉴定结论。

在哪些情况下民事诉讼时效为⼀年

民事诉讼是我们⽣活中极其容易涉及的法律问题,民事诉讼法经过修改后对诉讼时效做了新规定,⽽民事诉讼都是有时间规定的。

那么在那些情况下民事诉讼时效为⼀年呢?快跟着店铺⼩编的脚步⼀起看看吧!

在哪些情况下民事诉讼时效为⼀年

下列的诉讼时效期间为⼀年:

(⼀)⾝体受到伤害要求赔偿的;

(⼆)出售质量不合格的商品未声明的;

(三)延付或者拒付租⾦的;

(四)寄存财物被丢失或者损毁的。

1.普通诉讼时效:向⼈民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。

2.最长诉讼时效:诉讼时效期间⾃权利⼈知道或者应当知道权利受到损害以及义务⼈之⽇起计算。

法律另有规定的,依照其规定。

但是⾃权利受到损害之⽇起超过⼆⼗年的,⼈民法院不予保护;有特殊情况的,⼈民法院可以根据权利⼈的申请决定延长。

相关法律依据

《民法典》

第⼀百⼋⼗⼋条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向⼈民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。

法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间⾃权利⼈知道或者应当知道权利受到损害以及义务⼈之⽇起计算。

法律另有规定的,依照其规定。

但是,⾃权利受到损害之⽇起超过⼆⼗年的,⼈民法院不予保护,有特殊情况的,⼈民法院可以根据权利⼈的申请决定延长。

以上就是店铺⼩编为⼤家整理的民事诉讼中关于诉讼时效的⼀些知识,诉讼时效期间为⼀年情况有:⾝体受到伤害要求赔偿的;出售质量不合格的商品未声明的;延付或者拒付租⾦的;寄存财物被丢失或者损毁的。

想了解更多关于民事诉讼的知识,欢迎来店铺咨询,上⾯有很多专业的律师。

民法通则诉讼时效规定《民法通则》规定了民事诉讼时效的相关规定。

根据该法的第164条规定,民事诉讼的时效期间为三年,即自权利人知道或者应当知道权利受到侵害之日起计算。

下面将就该法规的主要内容进行进一步的解释。

首先,民法通则对诉讼时效规定了一个总的期限,即三年。

这意味着,无论何种事项,权利人必须在三年内提起诉讼,否则将对其的追索权利丧失。

此外,该法还规定了特定情况下的时效期限。

例如,对于因生命、健康受到损害的人提起的侵权行为诉讼,时效期间为三年;对于因违反合同义务引起的经济损失提起的诉讼,时效期间为三年。

这些特定情况下的诉讼时效期间,与总的诉讼时效期间是一致的。

其次,民法通则对民事诉讼时效的计算方式进行了规定。

根据该法的第165条规定,民事诉讼的时效期间从权利人知道或者应当知道自己的权利受到侵害之日起计算。

这意味着,诉讼时效的计算是根据权利人是否知悉权利受到侵害而进行的。

当权利人知悉权利受到侵害之日开始计算诉讼时效期间,如果权利人在知悉之日起三年内未提起诉讼,其追索权利将被认定为已经丧失。

最后,民法通则对特定情况下的诉讼时效进行了特别规定。

例如,在因受伤或任何生命健康受到威胁的情况下,一般情况下,民法通则规定了以三年为诉讼时效期限。

然而,对于没有完全知道自己的受伤还是健康威胁的人来说,时效期限由完全知道自己受害日期算起,这意味着,诉讼时效期限将顺延。

总而言之,《民法通则》对民事诉讼时效做出了详细的规定。

它明确了三年为诉讼时效期限,并规定了特定情况下的诉讼时效期限。

在计算诉讼时效期间方面,该法则明确了从权利人知道或者应当知道权利受到侵害之日起计算,并对特定情况下的诉讼时效进行了特别规定。

这些规定的实施,可以维护民事主体的合法权益,促进社会公平与秩序的维护。

《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》的理解与适用《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》是我国最高法院制定的关于诉讼时效制度适用的具体规定。

该规定的目的是为了统一和规范诉讼时效制度的适用,确保诉讼活动的有序进行。

下面我将从几个方面对该规定进行理解和适用。

首先,诉讼时效是指法律对起诉权的保护期限。

根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》,起诉时效的计算方法有所变化。

规定明确,以自然年计算的诉讼时效,从权利人知道或者应当知道权利受到侵害之日起计算,一般为三年。

这一变化对于起诉时效的计算有了更加明确的规定,较之前更加一致和透明。

其次,诉讼时效的中断和中止是保护诉讼权的一种手段。

《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》中明确规定了几种导致诉讼时效中断和中止的情形,如被告承认债权、当事人在被告人民法院提起诉讼后共同申请或者同意延长诉讼时效、被告向人民法院申请仲裁等。

对于这些情况,法院应当根据规定中断或者中止诉讼时效的期间。

这对于保护当事人的诉讼权利,确保案件审判的公正性和权威性具有重要意义。

再次,对于具有特殊功能的法律行为的诉讼时效,规定了其起始时间和中止手段。

规定明确,对于民事权利的主张,如财产转让、赠与、遗嘱继承等,诉讼时效从权利人知道或者应当知道权利受到侵害之日起计算。

对于被诉讼时效中止的情况,规定提出了几种中止的手段,如被告依法向仲裁机关申请仲裁、申请人向人民法院提起仲裁、意愿、合同等协定。

这些规定的出台对于维护相应法律行为主体的合法权益具有积极的意义。

最后,对于规定适用的具体问题,如跨国协议、继承问题等,根据具体案件的情况,法院可以根据法律规定和司法解释进行具体的判决和裁定。

这对于确保每一个案件得到公正和合理的处理具有重要意义。

综上所述,《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》的理解和适用需要遵循以下原则:一是遵循起诉时效的计算方法,确保计算的准确性;二是保护诉讼权利,明确中断和中止诉讼时效的情形和期限;三是对具有特殊功能的法律行为的诉讼时效给予特殊规定和保护;四是根据具体问题和案件的特点,进行灵活的适用和处理,确保公正和合理。

民事诉讼法119条

民事诉讼法第119条规定了诉讼时效制度。

诉讼时效是指在一定期限内,当事人未向法院提起诉讼,便丧失通过诉讼程序维护自己权益的

权利。

这一规定旨在促使当事人及时行使权利,维护法律关系的稳定性。

根据该条款,诉讼时效一般为三年,从当事人知道或者应当知道其权

利受到侵害之日起计算。

但是,对于某些特殊类型的民事权利,如物

权请求权,不适用诉讼时效的规定。

此外,如果当事人在时效期间内

提起诉讼或者向对方提出权利主张,时效中断,从中断时起重新计算。

诉讼时效的中断、延长或者终止,通常由法律规定或者法院根据案件

具体情况判断。

例如,当事人在时效期间内因不可抗力或者其他正当

理由未能提起诉讼,法院可以决定延长诉讼时效。

值得注意的是,即使超过诉讼时效期限,当事人仍然可以向法院提起

诉讼,但对方可以以时效抗辩,法院将不会支持原告的诉讼请求。

然而,如果当事人在诉讼时效期间内已经向对方发出了催告或者进行了

其他形式的权利主张,即使超过时效期限,法院仍然可以支持其诉讼

请求。

此外,民事诉讼法第119条还规定了诉讼时效的中止,即在某些特定

情况下,如当事人一方为未成年人或者丧失民事行为能力人,诉讼时

效期间将暂停计算,直至中止原因消除。

总之,民事诉讼法第119条为当事人提供了一个明确的时间框架来维

护自己的权益,同时也为法院在处理诉讼时效问题时提供了法律依据。

最新民事诉讼时效⼀览表最新民事诉讼时效?1、最新的民事诉讼时效期间为三年。

2、但是如果法律另有规定的,从其规定。

店铺⼩编为您整理了相关内容,和⼩编⼀起看看吧。

⼀、最新民事诉讼时效1、最新的民事诉讼时效期间为三年。

2、但是如果法律另有规定的,从其规定。

3、法律依据:《民法典》第⼀百⼋⼗⼋条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向⼈民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。

法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间⾃权利⼈知道或者应当知道权利受到损害以及义务⼈之⽇起计算。

法律另有规定的,依照其规定。

但是,⾃权利受到损害之⽇起超过⼆⼗年的,⼈民法院不予保护,有特殊情况的,⼈民法院可以根据权利⼈的申请决定延长。

第⼀百九⼗六条【不适⽤诉讼时效的情形】下列请求权不适⽤诉讼时效的规定:(⼀)请求停⽌侵害、排除妨碍、消除危险;(⼆)不动产物权和登记的动产物权的权利⼈请求返还财产;(三)请求⽀付抚养费、赡养费或者扶养费;(四)依法不适⽤诉讼时效的其他请求权。

⼀审申请财产保全诉前财产保全。

法院应在48⼩时内作出裁定,裁定保全的,应⽴即执⾏(申请⼈必须提供担保)。

申请⼈应该在采取保全措施后30⽇内起诉。

(民诉101条)诉中财产保全。

情况紧急的,法院应在48⼩时内作出裁定,裁定保全的,应该⽴即执⾏。

(民诉100条)对财产保全或先予执⾏裁定不服的,可以申请复议⼀次。

(民诉108条)申请证据保全诉前证据保全。

诉中证据保全。

民诉没有规定诉前证据保全,诉中申请证据保全,应当在举证期限届满前7⽇提出。

证据保全未规定当事⼈有权申请复议。

(证据规定23条)⽴案法院应在收到起诉状或⼝头起诉后7⽇内⽴案,⽴案庭应在决定⽴案的三⽇内移送审判庭。

(审限若⼲规定第6、7条)申请先于执⾏法院应当在受理案件后终审判决前采取(民诉司法解释169条)公告送达国内。

适⽤于受送达⼈下落不明或⽤其他⽅式⽆法送达的。

⾃发出公告之⽇起经过60天的,视为送达。

(民诉92条)公告送达涉外。

适用诉讼时效的规定

诉讼时效是指在一定时间内,当事人对于侵害其合法权益的行为提起诉讼的权利。

根据不同的法律规定,适用于诉讼时效的规定也各不相同。

以下是适用诉讼时效的一些常见规定。

1. 民法通则的规定:

根据《中华人民共和国民法通则》第一百一十七条,一方要求另一方履行合同义务的诉讼权,自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内可以行使;自债务到期之日起十年内可以行使。

因侵权行为请求损害赔偿的诉讼权,自知道或者应当知道权利受到侵害之日起两年内可以行使。

2. 民事诉讼法的规定:

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条,诉讼时效期间一般为三年。

即诉讼请求权利的行使,自权利人知道或者应当知道权利受到侵害之日起三年内行使。

3. 特殊法律的规定:

根据《中华人民共和国担保法》第五十条,担保人就被担保债权履行请求权提起的,自该债权到期需履行的日子起两年内提起。

根据《中华人民共和国合同法》第五十七条,在履行合同期限内可以向人民法院请求履行;逾期未请求履行、请求履行期间无履行效果,该请求权消灭。

4. 刑事诉讼法的规定:

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三百四十三条,对于犯罪行为的追诉时效,一般为五年。

即从犯罪行为发生之日起,计算五年内未提起公诉,追诉时效消灭。

需要注意的是,诉讼时效的起算时点可以是从权利人知道或者应当知道权利受到侵害之日起计算,也可以从权利受到侵害之日起计算。

此外,根据具体情况和法律规定,诉讼时效还可能会有起诉中断、时效中断、时效中止等特殊情况。