单元6( 秦汉考古:秦汉城市与长城遗存)

- 格式:pdf

- 大小:8.40 MB

- 文档页数:62

1、选择题:1987年,秦始皇陵及兵马俑坑被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。

选项:A:对B:错答案: 【对】2、选择题:考古发现基本上不支持《史记》关于秦始皇陵的记载。

选项:A:对B:错答案: 【错】3、选择题:文献记载和考古发现都证实当初秦始皇陵建有防水设施。

选项:A:对B:错答案: 【对】4、选择题:考古发现并不支持《史记》关于秦始皇陵“以水银为百川江河大海”。

选项:A:对B:错答案: 【错】5、选择题:1974年,秦始皇陵兵马俑被发现。

选项:A:对B:错答案: 【对】6、选择题:秦始皇陵兵马俑的发现,对研究秦的军事装备、编制和军阵的编列等,提供了形象的实物资料。

选项:A:对B:错答案: 【对】7、选择题:秦始皇陵铜车马采用青铜制作,施以彩绘,并配有大量金银饰件,从大的结构到细微末节,除尺寸同缩小二分之一,其余均与真车马无异。

选项:A:对B:错答案: 【对】8、选择题:两乘铜车马,让后人形象地认识了古代的“立车”、“高车”,或称“戎车”(即兵车)以及“安车”。

选项:B:错答案: 【对】9、选择题:兵马俑是彩绘陶俑。

选项:A:对B:错答案: 【对】10、选择题:秦陵兵马俑的制作是模塑结合,以塑为主。

选项:A:对B:错答案: 【对】见面课:汉唐气韵:西安文化遗产旅游巡礼1、选择题:大慈恩寺是李世民为报答自己母亲的养育之恩而修建的。

选项:A:对B:错答案: 【错】2、选择题:碑林最初原是为保存唐代刻的《石台孝经》和《开成石经》而建的。

选项:B:错答案: 【对】3、选择题:“关中八景”之“雁塔晨钟”中的“雁塔”是指小雁塔。

选项:A:对B:错答案: 【对】4、选择题:小雁塔属单层多檐塔(指密檐塔)。

选项:A:对B:错答案: 【对】5、选择题:陕西历史博物馆所藏的“杜虎符”是古代调动军队的凭证。

选项:A:对B:错答案: 【对】6、选择题:大雁塔坐落在()。

选项:A:大慈恩寺B:大兴善寺C:青龙寺D:荐福寺答案: 【大慈恩寺】7、选择题:小雁塔坐落在()。

第五单元中国著名的历史遗迹素材秦始皇长城的地理位置秦始皇长城西起临洮,东到辽东,延绵万余里。

与春秋战国时赵、燕、秦的北部长城相比,它不仅向东西两侧延伸,而且也向北扩展了不少。

它的东端辽东是指辽河以东的广大地区,据文献记载,秦始皇长城一直延伸至现朝鲜境内平壤某某江北岸。

秦始皇长城大体可分为东、中、西三段。

它的大致走向是:西起临洮〔今某某岷县〕,沿黄河到河套,从高阙〔内蒙狼某某〕起利用赵国长城,沿阴山经河套地区,包括九原、云中、雁门、代郡。

往东接燕国长城。

沿燕山山脉北支,包括上谷、渔阳、右北平、辽西五郡。

再往东延伸到辽东。

我们今天所见到的长城大部分均是明代长城,随着岁月的流逝,由于自然和人为的种种原因,秦始皇长城仅存少量遗迹。

与明代长城相比,秦始皇长城的位置在明长城的北边,其东段较明长城向北推移五、六百里左右。

二者是不会重合的。

蒙恬秦代名将。

秦统一六国后,奉秦始皇之命,率兵三十万人击败匈奴贵族,收复某某地〔今河套南部地区〕,并以河为塞,某某筑四十四县,迁国内罪人去居住。

他还负责修筑西起临洮东至辽东的万里长城,并修建自九原抵云阳,全长一千八百里的直道,对防止匈奴侵扰作出重要贡献。

胡亥即帝位后,听信赵高谗言,迫使蒙恬服毒自杀。

汉长城汉朝代秦而立,因经常受到北方匈奴侵扰,从汉文帝汉景帝始,就继续修缮长城。

汉武帝时,国力强盛,从公元前121年起前后不到十年,便建成了两千多里的河西长城与秦长城相加,汉长城最西至盐泽,全长一万多公里,是修建长城最多最长的封建王朝。

汉代修筑的墙体虽仍多为夯土堆筑或石块垒砌,但比前代高而厚。

汉武帝改进了长城的结构,有的地方不筑长墙,根据险要地形,修筑列城、城障,用烽火相连。

长城沿线附属设施增多,关城、坞堡、障城、亭燧遍布长城沿线,形成完备严密的梯次型军事指挥系统。

武帝以后,昭帝、宣帝还把屯田制度与长城的防御结合起来,成为长城沿线驻军和边民最重要的后勤保障。

汉代长城已不仅仅是阻挡异族进攻之障碍,它被赋予一个新的使命,成为维护丝绸之路安全的守卫者。

中国考古学.秦汉卷(考研笔记整理)第一章——秦代都城、行宫与直道第二章——秦始皇陵第三章——秦代官吏与平民墓葬第四章——秦各项统一措施第五章——汉代都城第六章——秦汉地方城邑与长城第七章——汉代帝陵与王侯大墓第八章——汉代官吏与平民墓第九章——秦汉时期农业第十章——秦汉时期工商业第十一章——秦汉时期的简牍、帛书和铭刻第十二章——秦汉时期边远和少数民族地区的考古学文化第十三章——秦汉时期的中外交流及同周边地区的联系第一章——秦代都城、行宫与直道秦都城遗址秦咸阳城遗址位于今陕西咸阳市东约15km的窑店一带,南临渭河水,北依咸阳塬。

秦孝公十三年,秦国正式迁都咸阳,秦惠文王时期,对咸阳城宫室进行了扩建,后直至秦统一全国前,秦咸阳城从渭河北岸向渭河以南发展,最终形成了秦都咸阳的渭北咸阳城与“渭南”宫室苑囿的格局。

秦始皇统一全国后,对秦都咸阳进行了更大规模的扩建。

秦咸阳城遗址考古工作已开展40多年,已发现战国时代中晚期秦代大量宫殿建筑基址、手工业作坊遗址、居址和墓地,以咸阳塬上今聂家沟至姬家沟之间的遗址最为密集,宫殿建筑遗址群周围大显墙垣遗存,推断这里应为秦咸阳宫殿遗址,以宫殿建筑遗址群为中心,在其西部发现有制陶、冶铸等官府手工业遗址,东部可能为“兰池”及“兰池宫”遗址所在地,西南部大量手工业作坊遗址,秦咸阳城遗址西部发现发掘了大批秦墓,西北部和远郊东南部分布有帝陵区。

宫城城址内发现有西北区、中区和东北区共7处大型夯土建筑基址,属战国中晚期至秦代,位于亲都咸阳遗址中部地势较高的咸阳塬上。

秦咸阳宫发掘的一、二、三号三处大型建筑遗址中,出土遗物主要包括砖、瓦、瓦当、丝绸等。

“渭南”有秦国的南宫(甘泉宫)、章台、诸庙、阿房宫、上林苑等建筑,其建设始于战国晚。

秦咸阳城遗址考古发现说明,秦咸阳城的宫殿区安排在都城的高亢之地,宫城宫殿区居东西居中位置,手工业作坊区和居民区邻近渭水;秦都咸阳置南宫、北宫是就其方位而言,南、北宫建筑功能不同,秦北宫当为秦咸阳城之王宫或皇宫,亦秦咸阳宫,为都城之宫城,大朝正殿所在,一直作为秦咸阳城的政治中枢,渭南甘泉宫即为南宫,秦王政上台后,甘泉宫取代了作为外交活动场所的章台,并安排太后居住,使之成为太后之宫,因此甘泉宫与咸阳宫才有南、北宫之称,异于西汉长安城的两宫制,秦代都城“两宫制”是初期中央集权封建帝国都城的布局特点之一。

《秦汉考古》赵化成,高崇文PDF版阅读时间:2011-1-6至2011-1-21一、秦都咸阳、秦始皇陵的考古发现与研究·自秦孝公迁都咸阳后,历经惠文王、悼武王、昭襄王、庄襄王、秦始皇、秦二世共七代。

·墓葬以以前在雍城的“集中公墓制”变作了以一代君王为中心的“独立陵园制”。

据推测,秦孝公可能追随其父葬在栎阳附近陵区,而昭襄王、庄襄王及历代秦君多葬在芷阳陵区(秦惠文王和秦悼武王的陵区尚不知晓),而秦始皇则选择在与芷阳一山之隔的骊山北麓。

·秦都咸阳附近还分布有多处平民墓葬区。

其中面积较大,并且进过较多次发掘的有黄家沟墓地、任家嘴墓地、塔儿坡墓地。

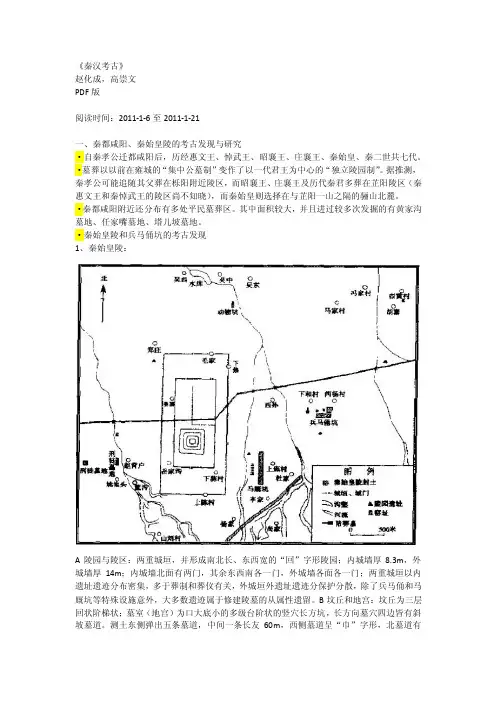

·秦始皇陵和兵马俑坑的考古发现1、秦始皇陵:A陵园与陵区:两重城垣,并形成南北长、东西宽的“回”字形陵园;内城墙厚8.3m,外城墙厚14m;内城墙北面有两门,其余东西南各一门,外城墙各面各一门;两重城垣以内遗址遗迹分布密集,多于葬制和葬仪有关,外城垣外遗址遗迹分保护分散,除了兵马俑和马厩坑等特殊设施意外,大多数遗迹属于修建陵墓的从属性遗留。

B坟丘和地宫:坟丘为三层回状阶梯状;墓室(地宫)为口大底小的多级台阶状的竖穴长方坑,长方向墓穴四边皆有斜坡墓道。

测土东侧弹出五条墓道,中间一条长友60m,西侧墓道呈“巾”字形,北墓道有两条。

每条墓道皆有多个大型耳室,埋藏丰富。

-------秦始皇真狠啊,不过确实有意义在,那么多的汞他哪来的怎么炼的呀,再者,怎么做到司马迁说的“以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。

”C寝殿与便殿。

2、陵园内外的陪葬坑A石质甲胄坑(胄zhou,四声,和头盔同义,或者指帝王家族的后代):石铠甲和石头盔都用质地均匀颜色青灰的石灰岩片和铜条编连而成,四领一排有规律地摆放,大小比例按真人而制,非常笨重,应属于明器。

B马厩坑:秦始皇陵的马厩坑主要有两处,一在陵西内外城之间,一在陵园外墙东侧。

前者规模较大,但只有两座,一座是“双门道马厩坑”,一座是“曲尺形马厩坑”。

中国古代的历史遗址与文化遗产中国拥有丰富的历史遗址和文化遗产,这些遗址和遗产记录了中国悠久而辉煌的历史,展示了中国独特的文化。

下面将介绍一些中国古代的历史遗址和文化遗产。

1. 故宫:位于北京市中心,是中国最著名的古代宫殿之一。

故宫原为明清两代的皇宫,其宫殿建筑庞大而宏伟,保存完整。

故宫不仅是中国古代封建帝王的居所,也是中国传统文化中心之一。

它融合了建筑、绘画、雕塑、陶瓷等多种艺术形式,展示了中国古代宫廷文化的精华。

2. 长城:中国古代的伟大工程之一,也是世界七大奇迹之一。

长城起于山海关,绵延数千公里,跨越中国北方的山脉和河流。

它是中国古代为了抵御外族入侵而修建的防线,具有重要的军事和文化价值。

长城的建筑风格独特,体现了中国古代建筑工艺和军事策略。

3. 兵马俑:位于中国陕西省的秦始皇陵,是中国古代人物和兵器雕塑的精华。

兵马俑规模庞大,包含了数千个真实大小的陶俑,其中有士兵、军官、马匹等,栩栩如生。

兵马俑的发现对于了解中国古代军事制度和雕塑艺术有着重要的意义。

4. 丽江古城:位于云南省的丽江市,是中国保存最完整的古代城市之一。

丽江古城建于宋朝,历经了几百年的岁月,仍然保持着原始的风貌。

这里的街道狭窄而曲折,建筑风格独特,可以欣赏到传统的木质结构和石板街道。

丽江古城还有着丰富的民俗文化,吸引了众多游客的到访。

5. 孔庙:位于山东省的曲阜市,是中国古代最大的孔子文化遗址。

孔庙是为了纪念孔子而建立的,是儒家文化的重要场所。

这里有孔子和他的学生的铜像,以及许多古代建筑和碑刻,展示了中国古代的经学和礼仪文化。

6. 大雁塔:位于陕西省的西安市,是中国古代文化的重要象征。

大雁塔建于唐朝,是为了保护和翻译佛教经典而建立的。

这座塔高达64米,有七层,是古代建筑的杰作。

塔内还收藏有大量的佛教文物和法师的舍利。

中国古代的历史遗址和文化遗产无疑是珍贵而宝贵的财富。

它们不仅见证了中国悠久的历史,也体现了中国丰富多样的文化传统。

初中历史文化遗产知识点整理历史文化遗产是指对于人类历史发展具有特殊意义的遗址、建筑、文物、技艺、习俗等,是人类文化发展的重要组成部分。

下面是初中历史文化遗产知识点的整理:一、中国的历史文化遗产1.长城:是中国古代防御工事的代表,始建于公元前7世纪,是世界上最早和最长的防御工事。

长城起初是为了防御匈奴的侵袭,后来逐渐成为内边防线。

2.故宫:位于北京市中心,是明、清两代的皇宫,也是中国古代宫廷建筑的代表之一3.秦始皇陵兵马俑:位于陕西省西安市,是中国古代第一位统一全国的皇帝秦始皇陵的陪葬坑,被誉为世界八大奇迹之一4.敦煌莫高窟:位于甘肃省敦煌市,是中国古代壁画艺术宝库,保存了大量佛教壁画、佛像和经文等。

5.颐和园:位于北京市郊区,是中国古代皇家园林建筑的代表之一,也是世界著名的皇家园林。

6.南京夫子庙:位于江苏省南京市,是中国古代最大的学庙之一,也是中国文化名人的纪念地。

8.故乡杜甫草堂:位于四川省成都市,是中国唐代诗人杜甫的故居,也是中国文化名人杜甫的纪念地。

二、世界的历史文化遗产1.埃及金字塔:位于埃及开罗附近的吉萨地区,是古代埃及法老的陵墓,是世界上最早的大型石建筑之一2.希腊雅典卫城:位于希腊雅典市中心,是古希腊的神殿和文化中心,也是古希腊艺术和建筑的代表之一3.巴黎圣母院:位于法国巴黎市,是一座哥特式建筑,被认为是中世纪欧洲建筑的杰作之一4.罗马斗兽场:位于意大利罗马市,是古罗马时期的斗兽场,也是世界上现存最大的斗兽场之一5.墨西哥玛雅遗址:位于墨西哥南部和中美洲的一些国家,是玛雅文明的遗址,有众多的金字塔、神庙和宫殿。

6.印度泰姬陵:位于印度北方的阿格拉市,是印度著名的豪华陵墓,也是世界七大奇迹之一7.英国巨石阵:位于英国索尔兹伯里平原,是一组巨大的石柱排列成环状,是古代人类的重要文化遗产。

8.雅典帕台农神庙:位于希腊雅典市,是古希腊时期最著名的神庙之一,也是古希腊建筑的代表之一以上是初中历史文化遗产的一些知识点,通过了解这些历史文化遗产,不仅可以增加自己的历史知识,还可以了解到世界各地的不同文化和建筑风格。

中国的长城考古发现与研究中国长城是世界上最著名的古代防御工程之一,它跨越了4000多年的历史,起源于春秋战国时期,至明清时代逐渐完善。

长城既是中国古代军事防御的象征,也是中国文化的重要遗产。

为了更好地理解中国长城的历史和演变过程,众多考古学家和研究人员致力于长城的考古发现和研究工作。

本文将介绍中国长城的考古发现和研究取得的重要成果。

一、长城的考古发现中国长城的考古发现可以追溯到20世纪初。

最早的考古发现可以追溯到1914年,当时瑞典考古学家霍金斯(Johan Gunnar Andersson)在中国内蒙古发现了一段长城遗迹。

随后的几十年里,国内外的考古学家陆续发现了更多的长城遗迹。

这些考古发现为长城的研究提供了珍贵的实物和文献资料。

根据考古发现,中国的长城可以分为北部长城和南部长城两大系统。

北部长城主要分布在今天的北京、河北、辽宁等地,而南部长城则分布在陕西、山西、河南等地。

此外,还有一些分散的长城遗迹分布在中国各地。

随着对长城的考古发掘的深入,人们对长城的起始和发展有了更清晰的认识。

早期的长城主要是以土垒为主,后期逐渐采用石砌和砖砌的技术。

长城的布局和设计也逐渐完善,加入了城堡、瞭望塔、箭楼等构筑物,以提高防御效果。

考古发现还表明,长城的修建不仅仅是政治和军事的需要,也与农业、商业等经济因素有关。

二、长城的研究成果长城的考古研究涉及多个学科领域,如历史学、考古学、地理学等。

这些研究成果极大地丰富了我们对中国长城的认识。

首先,通过考古研究,人们对长城的历史时间线有了更清晰的认识。

根据发现的遗址和文物,可以追溯长城的起源到公元前7世纪的战国时期。

在秦汉时期,长城的修建达到了巅峰,成为了中国北方地区的重要屏障。

而明代时,长城发生了大规模的修建和加固,成为了世界上最长的城墙。

其次,通过对长城遗址和构筑物的研究,人们了解到长城的防御体系和技术特点。

比如,长城修建的位置和布局,能够有效地阻挡敌人的入侵。

同时,长城的设计也考虑到了战争的需要,比如城堡和箭楼能够提供充足的阵地优势,瞭望塔则有助于情报的收集。

内蒙古战国秦汉考古综述连吉林李强(内蒙古自治区文物考古研究所)战国时期秦、赵、燕三国辖地北扩至蒙古高原南部边缘地带,开始在内蒙古东南部和中南部设置郡县、兴筑长城。

秦汉时期,统治范围向北向西扩大,在内蒙古中西部广为屯田。

内蒙古境内战国秦汉时期的文化遗存主要有长城遗迹、古城址、古墓葬以及一些北方民族的遗存等。

一、长城遗迹内蒙古地区经调查发现的战国秦汉长城遗迹很多,主要分布在内蒙古的东南部和中南部地区。

经过几十年的努力,对战国秦汉长城遗迹的考察研究取得了突出成就。

战国时期,魏、秦、赵、燕国都在今内蒙古地区兴筑长城,并在长城沿线筑有烽燧、望楼等军事设施。

秦朝时在北部地区筑长城,置郡县,修筑道路,迁徙人口,内蒙古南部地区悉归秦王朝管辖。

秦朝派蒙恬将兵屯戍上郡(治肤施,在今陕西榆林县东南),征发役徒修缮和接连了战国秦、赵、燕三国长城。

逶迤在阴山山脉,在呼和浩特北大青山南麓与战国赵长城相接,再东过今集宁市、兴和县北东进河北围场县境,与燕长城相接。

秦始皇时还兴筑了自云阳至九原的直道,在伊金霍洛旗、东胜市、达拉特旗境内还保存有断续的遗迹,南北长约200公里。

直道两侧还保存有亭、障遗址,为过往官员和守卫官兵的驻所。

汉王朝时,沿边利用秦长城加筑并筑外长城,增筑缘边县城、障城和列燧。

西汉武帝时,曾两次在今内蒙古西部修筑长城。

盖山林、陆思贤发表的《内蒙古境内战国秦汉长城遗迹》①和《阴山南麓的赵长城》②,史念海的《鄂尔多斯高原东部战国时期秦长城探索记》③,高旺编著的《内蒙古长城史话》④等文对内蒙古境内战国、秦汉长城遗迹做了有益的探索。

近年来,内蒙古文物考古研究所等单位对内蒙古全区包括战国、秦汉时期的长城资源进行了大规模调查,取得了较多成果。

内蒙古文物考古研究所等编著的《内蒙古自治区长城资源调查报告•战国赵北长城卷》⑤,对早期战国赵北长城调查的资料和相关长城修筑历史沿革进行了梳理,并主要从长城墙体的修筑方法、墙体沿线烽燧和障城的设置、长城沿线的军事建制等方面,对战国赵北长城作了概要总结;《内蒙古自治区长城资源调查报告•东南部秦汉长城卷》⑥将中部的战国燕北长城、北部的秦汉长城、新发现的库伦旗西汉长城和南部的东汉长城,分别予以介绍。

秦汉时期长城的建设与功能中国长城被誉为世界著名的八大奇迹之一,是中国古代壮丽工程之一。

其中,秦汉时期的长城是全长和规模最大的,对中国历史和文化发展也具有深远的影响。

从建设到功能,秦汉时期长城的历史背后有着怎样的故事?一、建设历史秦始皇在统一中国后实行了“焚书坑儒”的政策,为巩固统治,加强边防防御,他下令修建长城。

秦长城的主体工程始建于公元前221年,耗时近10年才完成,全长约6200千米。

自辽东半岛一直延伸到今天的甘肃省酒泉市一带,横贯华北平原和黄土高原,起到了防御北方游牧民族的作用。

汉朝时期,长城建设大幅扩张。

汉武帝时期,在秦长城的基础上新修一条长约1480千米的长城,这就是我们今天所称的“万里长城”。

据估算,汉长城的总长超过1.2万千米,囊括了今天的山西、陕西、内蒙古、河北、天津等地,如今已成为世界七大奇迹之一。

二、建设工程汉长城的建设工程极为浩大。

先人们通常认为,长城建设是设置了一排防御工事,保护北方中心区免受侵袭。

事实上,这种观点是很有局限性的。

长城从建设到维护,都需要耗费大量的人力、物力和财力,甚至有不少人为长城贡献了自己的生命。

因此,长城的功能显然不仅仅是一项防御性的工程。

以汉长城为例,这样一座跨越几百年的建筑项目,不仅涉及到了建筑工程、土木工程、军事工程等多学科知识,而且还与各种经济、政治、文化的因素有关。

长城的主体工程是在山区、沙漠和平原构筑了堡垒、城池、哨塔、城门、驿站、城墙等一系列设施。

特别是在易受敌袭和劫掠的关隘处,长城建筑更为严密,每隔几十米就设置一座哨塔,每隔几百米就有一座大城堡,这为当时北方各族士兵、边民和商人提供了良好的安全保障。

长城的建设需要大量人力,当时规模之大前所未有,汉武帝时期,曾下令从北方控制的代、北、朔、骑、雁五州,每年抽调流民三万人,前往修筑长城。

同时,还组织了大量专门的技术队伍,从营建、采石、制砖、运输、武器制造等方面对长城进行维护。

这使得当时的人们大批涌向北方,开拓了新的生产、生活领域,进一步促进了社会的发展与进步。

《巴彦淖尔地区战国秦汉长城研究》篇一一、引言巴彦淖尔地区,位于中国北方内陆地区,历史上一直是边疆防御的重要地带。

战国秦汉时期,长城的修建不仅代表着中国古代防御工程的辉煌成就,也反映了各民族间的交融与碰撞。

巴彦淖尔地区的战国秦汉长城,作为这一历史时期的见证者,具有重要的历史、文化和考古价值。

本文旨在通过对巴彦淖尔地区战国秦汉长城的深入研究,探讨其历史背景、建筑特点及文化内涵。

二、巴彦淖尔地区战国秦汉长城的历史背景巴彦淖尔地区地处边疆,自古以来就是多民族聚居和交流的重要区域。

战国时期,各国为了争夺领土和资源,纷纷在边疆地区修建长城。

秦汉时期,随着统一多民族国家的形成,长城的修建更加完善,其防御功能也更加显著。

巴彦淖尔地区的战国秦汉长城,就是在这样的历史背景下修建的。

三、巴彦淖尔地区战国秦汉长城的建筑特点巴彦淖尔地区的战国秦汉长城,以其独特的建筑风格和结构特点而著称。

首先,长城的选址充分考虑了地形、地貌等因素,利用自然地形进行修建,既节省了人力物力,又增强了防御功能。

其次,长城的建筑材料以土、石为主,部分地段采用砖石结构,显示了古代劳动人民的智慧和勤劳。

此外,长城的墙体厚实,烽火台、关隘等设施齐全,为传递军情、调度兵力提供了便利。

四、巴彦淖尔地区战国秦汉长城的文化内涵巴彦淖尔地区的战国秦汉长城,不仅是一道防御工事,更是一种文化象征。

它见证了古代各民族间的交融与碰撞,反映了当时的社会历史背景和人们的价值观。

同时,长城的修建也促进了当地经济的发展和文化交流。

此外,长城还承载了丰富的民间传说和故事,成为了当地人民的精神寄托。

五、巴彦淖尔地区战国秦汉长城的研究价值巴彦淖尔地区的战国秦汉长城具有极高的研究价值。

首先,它为研究古代军事防御工程提供了宝贵的实物资料。

其次,通过对长城的考古发掘和研究,可以了解当时的社会历史背景、人们的生活方式和文化习俗。

此外,长城还为研究多民族聚居和交流提供了重要的历史见证。

最后,巴彦淖尔地区的战国秦汉长城还具有旅游开发价值和文化传承价值,对于推动当地经济发展和文化传承具有重要意义。

中华文明解说词——秦汉(长城内外)五、长城内外公元前221年,秦始皇统一中国,成为千古一帝。

到汉武帝时代,以汉民族为主体的统一的多民族国家得到空前巩固,汉文化的主流形态基本形成。

中国开始以文明和富强的政治实体和文化实体闻名于世。

在大一统的国家里,各民族的创造力得到充分发挥,共同造就了秦汉大一统文明,其辉煌的成就,一直是东方文明的骄傲。

长城内外秦人的祖先居住在权丘,位于今天甘肃省和陕西省的交界处。

后来秦将都城迁移到雍城,即今天的陕西省凤翔县,秦是在西部偏远地区成长壮大起来的。

春秋时期,东方的诸侯们认为秦是不懂礼乐教化的戎狄,实际上并非如此。

伴随着对周人礼乐文明的向往,秦人的宗庙里也悬挂着大型的青铜礼乐器。

雍城秦公一号大墓是目前所知的春秋时期最大型的墓葬。

大墓中出土的石罄铭文记载,他们是黄帝的后代,属于华夏族。

秦国真正强大起来是在秦孝公任命卫鞅变法后,这一年是公元前356年。

卫鞅在秦国实行变法后,贵族们世袭的特权被废除了,所有的赏罚都是以军功来决定的,极大地鼓舞了想建功立业的平民百姓。

以重农的政策来发展国家经济也是卫鞅变法的根本思想之一。

秦律中规定,损坏借用的公物是要按价赔偿的,唯独借用的铁农具因破旧不堪无法使用时,只需要写出书面报告即可免除赔偿。

在秦公一号大墓中就出土有多件铁铲和铁削,说明早在公元前5世纪中叶秦国的农民就在使用铁农具。

鼓励农民垦荒耕种,使得秦的粮食总产量与人口迅速增长。

由于粮食富足,秦国在全国各地到处设置粮仓,首都咸阳的一个粮仓就可装十万石粮食,相当于300多万公斤。

秦孝公把商地的15个邑封给了卫鞅,它位于今天陕西省丹凤县,从此卫鞅又叫商鞅。

至今这些厚厚的夯土层中还能见到带“商”字的瓦当。

在卫鞅的主持下,秦国将国都迁移到了咸阳,咸阳城建在关中平原中心地带的黄土台塬上,前有泾水与渭水的交汇,背依大片沃野良田,最终成为统一后的中国封建王朝第一座都城。

秦国在商鞅变法后的一百多年的时间里迅速成为战国群雄中最为强大的国家,秦国的军队更是英勇无敌,威震四方。