基本病机

- 格式:ppt

- 大小:408.00 KB

- 文档页数:43

中医十大基本病机-概述说明以及解释1.引言1.1 概述中医学作为一门古老而深奥的医学体系,其研究内容包括病因、病机、诊断和治疗方法等方面。

其中,病机是中医学中一个十分重要的概念,指的是疾病发生发展的规律和过程。

通过深入研究病机,可以更好地理解疾病的本质和特点,从而指导临床诊疗工作。

本文将围绕中医学中的十大基本病机展开讨论,包括气虚血瘀、阴虚阳亢、气滞血瘀等常见病机。

我们将介绍这些病机的内涵、诊断方法以及临床应用,希望能够帮助读者更好地理解中医学中病机的重要性和实用性。

1.2 文章结构文章结构部分主要包括引言、正文和结论三部分。

在引言部分,我们将对中医十大基本病机进行简要介绍,说明本文的目的和重要性。

在正文部分,将详细介绍中医十大基本病机的概念和特点,包括气虚血瘀、阴虚阳亢、气滞血瘀等病机的病理机制和表现。

此外,还会介绍病机的诊断方法,包括望诊、闻诊和问诊等内容。

在结论部分,将对本文内容进行总结,并探讨中医十大基本病机在临床应用中的意义和展望。

整个文章结构清晰,逻辑严谨,旨在为读者提供全面的关于中医十大基本病机的信息。

1.3 目的:本文旨在系统介绍中医的十大基本病机,帮助读者更深入了解中医理论中的重要概念和基本框架。

通过对气虚血瘀、阴虚阳亢、气滞血瘀等常见病机的介绍,读者可以更好地理解中医的治疗原则和诊断方法,进一步提高对疾病的认识和辨证能力。

希望本文能够为中医传统医学的学习和应用提供一定的参考和指导,促进中医文化的传承和发展。

"3.结论": {"3.1 总结": {},"3.2 应用": {},"3.3 展望": {}}}}请编写文章1.3 目的部分的内容2.正文2.1 中医基本病机概述中医基本病机概述部分介绍了中医学对疾病发生发展的基本认识。

在中医理论中,病机是指疾病的发病机理和病理变化规律。

中医认为,病机的形成是由于外感邪气、内伤情志、饮食失调等因素导致体内阴阳失衡,生理功能紊乱,从而诱发疾病。

中医内科45病源流和病因病机一、感冒【源流】1.感冒病名最早出自——北宋·杨士瀛〈《仁斋直指方》〉。

2. 元·朱丹溪〈《丹溪心法》〉提出本病病位在肺,治疗应分立辛温、辛凉两**则。

3.“时行感冒”提出—《类证治裁》【病因病机】1.风邪是引起本命的主要外因。

2.病位:肺卫。

3. 基本病机:卫表不和(为主),肺失宣降。

4.治疗原则:解表达邪。

二、咳嗽【源流】1.咳嗽的病名首见于《内经》。

2. 明·张介宾《景岳全书》首次把咳嗽分为外感与内伤两大类。

【病因病机】1.病位:在肺(为主脏),与肝、脾密切相关,日久及肾。

2. 基本病机:内外邪气干肺,肺失宣降,肺气上逆。

3.治疗原则:外感咳嗽——祛邪利肺。

内伤咳嗽—祛邪扶正,标本兼顾。

三、哮病【源流】1. 1.《内经》虽无哮病,但有“喘鸣”、“齁鼻合”之类的记载。

2.《金匮要略》称之为“上气”。

3.元·朱丹溪创“哮喘”病名。

4. 明*虞抟《医学正传》将哮与喘作了明确区分:“喘以气息言,哮以声响言”。

【病因病机】1.病理因素:以痰为主。

基本病机:痰阻气道,肺失宣降。

2. 病位:在肺,关系到脾肾,甚及心。

3.治疗原则:朱丹溪“未发以扶正气为先,既发以攻邪气为急”,以“发作时治标,平时治本”为原则,四、喘证【源流】1.《景岳全书·喘促》把喘证归纳为虚实两大类。

2..清·林佩琴《类证治裁·喘证》“实喘责在肺,虚喘责在肾。

”“喘由外感者治肺,由内伤者治肾。

”【病因病机】1.病位:主要在肺和肾,与肝、脾有关,重证每多影响于心。

2. 基本病机:外感、内伤,导致肺失宣降,肺气上逆;气无所主,肾失摄纳。

3. 治疗原则:实喘:治肺—祛邪利气;虚喘:治在肺肾,以肾为主—培补摄纳;喘脱—扶正固脱,镇摄潜纳。

五、肺痈【源流】1. 肺痈病名首见于《金匮要略·肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治》,并对病因病机、脉证、治疗及预后作了全面的论述。

1.证:证,是机体在疾病发展过程中的某一个阶段的病理概括。

包括病位、病因、病性及邪正关系。

2.同病异治:在同一种疾病当中,由于疾病发展的不同阶段,病理变化不同,即证不相同,根据辨证论治的原则,治法也就不同,这种情况称为同病异治。

3.异病同治:不同的疾病中,由于疾病发展的不同阶段,会出现相同或相近似的病理变化,,即出现相同或相似的证,根据辨证论治的原则,治法也就相同,这种情况称为异病同治。

4.气化:气的运动所产生的变化。

气化包括物质之间的转化,即精、气、血、津液各自的新陈代谢及其相互转化。

特指脏腑的气化功能,即肾、膀胱、三焦的气化功能。

5.气机:气的运动。

6.阴阳:是宇宙中相互关联的事物或现象对立双方属性的概括。

7.阴阳转化:阴阳转化,是指一事物的总体属性在一定条件下,可以向其相反的方向转化,即阴转化为阳,阳转化为阴,这是“物极”的结果。

阴阳转化既可表现为“渐变”形式,亦可表现为“突变”的形式。

8.阴阳平衡:即指阴阳处于一定范围,一定时间内的盛衰变化(消长变化)而达到在运动中维持着相对的动态平衡,称为阴阳平衡。

9.阴阳对立制约:阴阳的对立即相反;阴阳的制约,即属性相反的阴阳表现出互相拮抗,互相抑制。

阴阳的对立导致阴阳的制约。

阴阳对立制约的结果使阴阳处于一种动态的平衡状态中。

10.阴病治阳:对阳虚阴盛的虚寒之证,治以温阳抑阴之法。

11.阳病治阴:对阴虚阳盛的虚热之证,治以滋阴清热之法。

12.阳中求阴:肾阴虚的病证,在补阴的同时,适当加入补阳的药物,意在阳中求阴。

13.阴中求阳:肾阳虚的病证,在补阳的同时,适当加入补阴的药物,意在阴中求阳。

14.五行:是指木、火、土、金、水五类物质及其运动变化。

15.泻南补北:即泻心火补肾水。

适用于肾阴不足,心火偏亢的心肾不交证。

心火偏亢为主者,重在泻南,肾水不足为主者,重在补北。

16.五行制化:制即制约、克制;化,即化生、变化。

五行制化是指五行之间相互生化,相互制约,以维持平衡协调的关系。

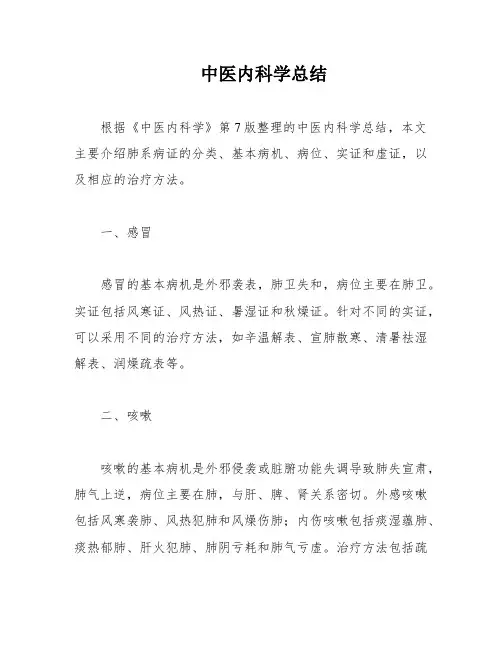

中医内科学总结根据《中医内科学》第7版整理的中医内科学总结,本文主要介绍肺系病证的分类、基本病机、病位、实证和虚证,以及相应的治疗方法。

一、感冒感冒的基本病机是外邪袭表,肺卫失和,病位主要在肺卫。

实证包括风寒证、风热证、暑湿证和秋燥证。

针对不同的实证,可以采用不同的治疗方法,如辛温解表、宣肺散寒、清暑祛湿解表、润燥疏表等。

二、咳嗽咳嗽的基本病机是外邪侵袭或脏腑功能失调导致肺失宣肃,肺气上逆,病位主要在肺,与肝、脾、肾关系密切。

外感咳嗽包括风寒袭肺、风热犯肺和风燥伤肺;内伤咳嗽包括痰湿蕴肺、痰热郁肺、肝火犯肺、肺阴亏耗和肺气亏虚。

治疗方法包括疏风散寒、宣肺止咳、清热化痰、肃肺止咳、清肺平肝、顺气降火、滋阴清热、润肺止咳、补肺益气、止咳化痰等。

三、哮病哮病的基本病机是诱因引触伏痰、痰阻气道、气道挛急,肺失肃降,病位在肺,涉及脾肾,甚则累及于心。

发作期分为冷哮、热哮、寒包热哮、风痰哮和虚哮,缓解期分为肺脾气虚和肺肾两虚。

治疗方法包括温肺散寒、化痰平喘、清热宣肺、化痰定喘、祛风涤痰、降气平喘、补肺固卫、补肺益肾等。

四、喘证喘证的基本病机是肺气升降出纳失常,实证包括风寒壅肺和表寒肺热,虚证包括肺不主气和肾失摄纳,病位在肺和肾。

治疗方法包括祛风散寒、宣肺平喘、解表清里、麻杏石甘汤等。

综上所述,中医内科学对于肺系病证的分类、基本病机、病位、实证和虚证,以及相应的治疗方法有较为详细的总结和阐述。

在实践中,应根据具体情况采用相应的治疗方法,以达到最佳疗效。

3、痰热郁肺---使用桑白皮汤清热化痰,泻肺平喘。

4、痰浊阻肺---使用二陈汤合三子养亲汤祛痰降逆,宣肺平喘。

5、肺气郁闭---使用五磨饮子开郁降气平喘。

B.虚喘1、肺虚---使用补肺汤补肺益气,敛肺平喘。

2、肾虚---使用七味都气丸+生脉散补肾纳气,加上金匮肾气丸合参蛤散肾阴虚。

3、正虚喘脱---使用参附汤送服黑锡丹配合蛤蚧粉扶阳固脱,镇摄纳气。

肺痈基本病机:外邪侵袭肺部,导致热壅血瘀,润酿成痈,血败肉腐,化脓成痈。

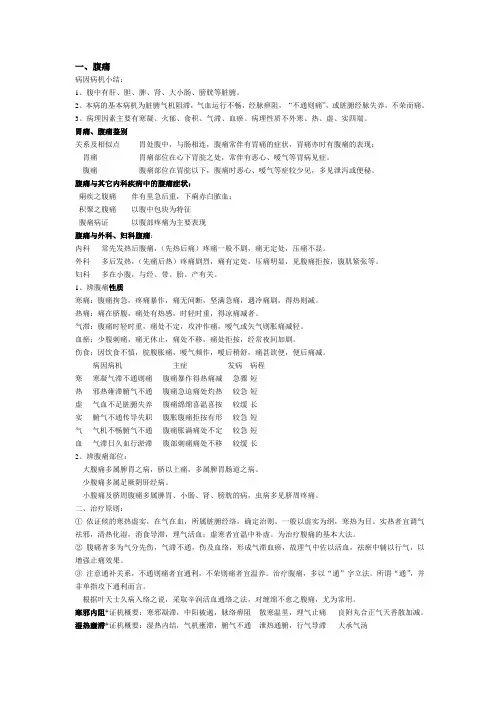

一、腹痛病因病机小结:1、腹中有肝、胆、脾、肾、大小肠、膀胱等脏腑。

2、本病的基本病机为脏腑气机阻滞,气血运行不畅,经脉痹阻,“不通则痛”,或脏腑经脉失养,不荣而痛。

3、病理因素主要有寒凝、火郁、食积、气滞、血瘀。

病理性质不外寒、热、虚、实四端。

胃痛、腹痛鉴别关系及相似点胃处腹中,与肠相连,腹痛常伴有胃痛的症状,胃痛亦时有腹痛的表现;胃痛胃痛部位在心下胃脘之处,常伴有恶心、嗳气等胃病见症。

腹痛腹痛部位在胃脘以下,腹痛时恶心、嗳气等症较少见,多见泄泻或便秘。

腹痛与其它内科疾病中的腹痛症状:痢疾之腹痛伴有里急后重,下痢赤白脓血;积聚之腹痛以腹中包块为特征腹痛病证以腹部疼痛为主要表现腹痛与外科、妇科腹痛:内科常先发热后腹痛,(先热后痛)疼痛一般不剧,痛无定处,压痛不显。

外科多后发热,(先痛后热)疼痛剧烈,痛有定处,压痛明显,见腹痛拒按,腹肌紧张等。

妇科多在小腹,与经、带、胎、产有关。

1、辨腹痛性质寒痛:腹痛拘急,疼痛暴作,痛无间断,坚满急痛,遇冷痛剧,得热则减。

热痛:痛在脐腹,痛处有热感,时轻时重,得凉痛减者。

气滞:腹痛时轻时重,痛处不定,攻冲作痛,嗳气或矢气则胀痛减轻。

血瘀:少腹刺痛,痛无休止,痛处不移,痛处拒按,经常夜间加剧。

伤食:因饮食不慎,脘腹胀痛,嗳气频作,嗳后稍舒,痛甚欲便,便后痛减。

病因病机主症发病病程寒寒凝气滞不通则痛腹痛暴作得热痛减急骤短热邪热雍滞腑气不通腹痛急迫痛处灼热较急短虚气血不足脏腑失养腹痛绵绵喜温喜按较缓长实腑气不通传导失职腹胀腹痛拒按有形较急短气气机不畅腑气不通腹痛胀满痛处不定较急短血气滞日久血行淤滞腹部刺痛痛处不移较缓长2、辨腹痛部位:大腹痛多属脾胃之病,脐以上痛,多属脾胃肠道之病。

少腹痛多属足厥阴肝经病。

小腹痛及脐周腹痛多属脾胃、小肠、肾、膀胱的病,虫病多见脐周疼痛。

二、治疗原则:①依证候的寒热虚实,在气在血,所属脏腑经络,确定治则。

一般以虚实为纲,寒热为目。

实热者宜调气祛邪,清热化湿,消食导滞,理气活血;虚寒者宜温中补虚。

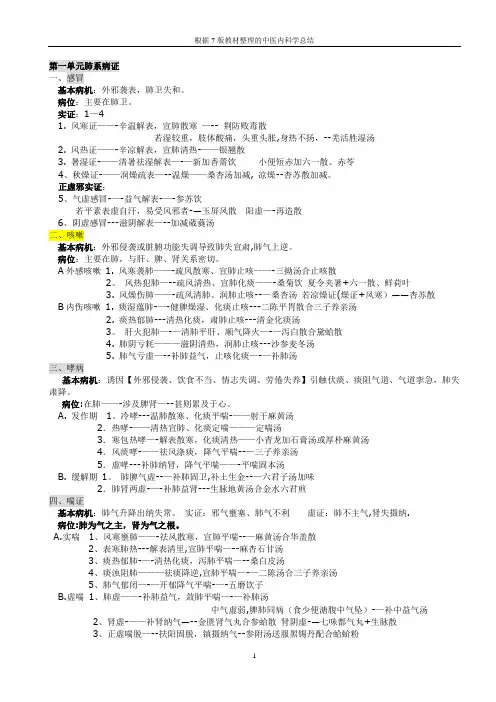

第一单元肺系病证一、感冒基本病机:外邪袭表,肺卫失和。

病位:主要在肺卫。

实证:1—41. 风寒证——-辛温解表,宣肺散寒—-- 荆防败毒散若湿较重,肢体酸痛,头重头胀,身热不扬,--羌活胜湿汤2. 风热证——-辛凉解表,宣肺清热-——银翘散3. 暑湿证-——清暑祛湿解表—-—新加香薷饮小便短赤加六一散、赤苓4、秋燥证-——润燥疏表—--温燥——桑杏汤加减, 凉燥--杏苏散加减。

正虚邪实证:5、气虚感冒-—-益气解表-—-参苏饮若平素表虚自汗,易受风邪者-—玉屏风散阳虚—-再造散6、阴虚感冒---滋阴解表—--加减葳蕤汤二、咳嗽基本病机:外邪侵袭或脏腑功能失调导致肺失宣肃,肺气上逆。

病位:主要在肺,与肝、脾、肾关系密切。

A外感咳嗽1. 风寒袭肺——-疏风散寒、宣肺止咳——-三拗汤合止咳散2。

风热犯肺—--疏风清热、宣肺化痰——-桑菊饮夏令夹暑+六一散、鲜荷叶3. 风燥伤肺——-疏风清肺、润肺止咳--—桑杏汤若凉燥证(燥证+风寒)——杏苏散B内伤咳嗽1. 痰湿蕴肺-—-健脾燥湿、化痰止咳---二陈平胃散合三子养亲汤2. 痰热郁肺---清热化痰,肃肺止咳---清金化痰汤3。

肝火犯肺—-—清肺平肝、顺气降火—-—泻白散合黛蛤散4. 肺阴亏耗———滋阴清热,润肺止咳---沙参麦冬汤5. 肺气亏虚—--补肺益气,止咳化痰—-—补肺汤三、哮病基本病机:诱因【外邪侵袭、饮食不当、情志失调、劳倦失养】引触伏痰、痰阻气道、气道挛急,肺失肃降。

病位:在肺——-涉及脾肾—--甚则累及于心。

A. 发作期1。

冷哮---温肺散寒、化痰平喘-——射干麻黄汤2.热哮-——清热宣肺、化痰定喘———定喘汤3.寒包热哮—-解表散寒,化痰清热——小青龙加石膏汤或厚朴麻黄汤4.风痰哮-——祛风涤痰,降气平喘--—三子养亲汤5.虚哮---补肺纳肾,降气平喘——-平喘固本汤B. 缓解期1。

肺脾气虚--—补肺固卫,补土生金--—六君子汤加味2.肺肾两虚-—-补肺益肾---生脉地黄汤合金水六君煎四、喘证基本病机:肺气升降出纳失常。

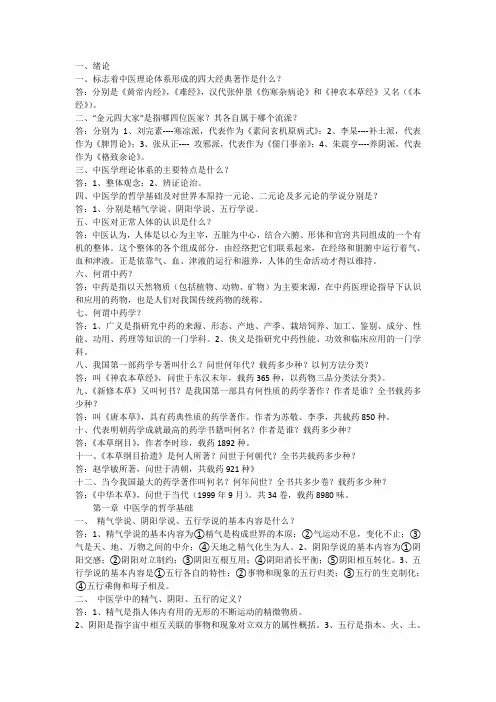

一、绪论一、标志着中医理论体系形成的四大经典著作是什么?答:分别是《黄帝内经》,《难经》,汉代张仲景《伤寒杂病论》和《神农本草经》又名(《本经》)。

二、“金元四大家”是指哪四位医家?其各自属于哪个流派?答:分别为1、刘完素----寒凉派,代表作为《素问玄机原病式》;2、李杲----补土派,代表作为《脾胃论》;3、张从正---- 攻邪派,代表作为《儒门事亲》;4、朱震亨----养阴派,代表作为《格致余论》。

三、中医学理论体系的主要特点是什么?答:1、整体观念;2、辨证论治。

四、中医学的哲学基础及对世界本原持一元论、二元论及多元论的学说分别是?答:1、分别是精气学说、阴阳学说、五行学说。

五、中医对正常人体的认识是什么?答:中医认为,人体是以心为主宰,五脏为中心,结合六腑、形体和官窍共同组成的一个有机的整体。

这个整体的各个组成部分,由经络把它们联系起来,在经络和脏腑中运行着气、血和津液。

正是依靠气、血、津液的运行和滋养,人体的生命活动才得以维持。

六、何谓中药?答:中药是指以天然物质(包括植物、动物、矿物)为主要来源,在中药医理论指导下认识和应用的药物,也是人们对我国传统药物的统称。

七、何谓中药学?答:1、广义是指研究中药的来源、形态、产地、产季、栽培饲养、加工、鉴别、成分、性能、功用、药理等知识的一门学科。

2、侠义是指研究中药性能、功效和临床应用的一门学科。

八、我国第一部药学专著叫什么?问世何年代?载药多少种?以何方法分类?答:叫《神农本草经》,问世于东汉末年,载药365种,以药物三品分类法分类》。

九、《新修本草》又叫何书?是我国第一部具有何性质的药学著作?作者是谁?全书载药多少种?答:叫《唐本草》,具有药典性质的药学著作。

作者为苏敬、李季,共载药850种。

十、代表明朝药学成就最高的药学书籍叫何名?作者是谁?载药多少种?答:《本草纲目》,作者李时珍,载药1892种。

十一、《本草纲目拾遗》是何人所著?问世于何朝代?全书共载药多少种?答:赵学敏所著,问世于清朝,共载药921种》十二、当今我国最大的药学著作叫何名?何年问世?全书共多少卷?载药多少种?答:《中华本草》,问世于当代(1999年9月)。

【导读】论述阴阳交的病证、病机和预后。

阴阳交是温热病中阳邪侵入阴分交争不解,邪盛正衰的危重证候,属热病的一种变证。

其基本病机是阴精不足,邪热亢盛,病位不在肌表,深及骨肉,主要症状是发热,汗出复热,脉躁疾,狂言,不能食。

发热、脉躁疾在于阴精不足,邪热亢盛鸱张;不能食,说明胃气衰败,生精之源匮乏;狂言,是表明亡神失志。

从邪正双方力量对比来看,此证是人体阴精正气枯竭,不能制伏阳热邪气所致,病情严重,预后凶险,即“交者,死也”、“其死明矣”、“今见三死,不见一生,虽愈必死”之谓。

有关阴阳交的病机分析,提示一切温热病的基本病机不外乎阳热邪气和阴精正气两方面的制约与胜负。

预后吉凶,可从有汗无汗和汗出后的诸多证候来判断。

这种观点,对临床实践及后世温病学说的形成与发展有重要指导意义。

正常情况下,汗出则热退身凉,进饮食以益正气,为预后良好的佳兆。

若汗出而热不退,脉象躁盛,为正不胜邪的凶象;若更见不能食,神昏,谵语等,则是正气来源枯竭,五脏精气衰败而神失所养,预示温热劫烁津液精气耗竭的危候。

后世温病学说“治温病宜刻刻顾其津液”及“留得一分津液,便有一分生机”的理论,以及“热病以救阴为先,救阴以泄热为要”的治疗大法和相应措施,无不受《内经》这一观点的启发和影响。

“虽愈必死”的预后判断,应理解为病情危重,用针刺疗法,难以治愈,不可视为绝对死证。

吴鞠通说:“《经》谓必死之证,谁敢谓生,然药之得法,有可生之理”(《温病条辨》)。

实践证明,用甘凉益阴或大剂益气增液之剂是可以取效的。

根据原文分析,阴阳交是一个按病理过程命名的病证,并非一个独立的疾病。

多种温热病的中后期,或因邪盛正衰,或因失治误治,皆可出现这种危重证候。

此外,“阴阳交”在《内经》中亦有称脉法者,如《素问•五运行大论》云:“尺寸反者死,阴阳交者死。

”《素问•阴阳类论》云:“夏三月之病,至阴不过十日,阴阳交,期在溓水。

”应注意区别。

【导读】论述风厥的病因、病位、病机、症状及治疗。

中医学“基本病机”——阴阳失调阴阳失调,指在疾病的发生发展过程中,由于各种致病因素的影响,导致机体的阴阳双方失去相对的平衡协调而出现的阴阳偏胜、偏衰、互损、格拒、亡失等一系列病机变化。

一般而言,邪正盛衰是虚实病证的机理,阴阳失调是寒热病证的病机,二者在阐释疾病的发生发展及转归机理时,常联合应用、互为羽翼。

一、阴阳偏胜阴阳偏胜,指人体阴阳双方中的某一方过于亢盛,导致以邪气盛为主的病机变化,属“邪气盛则实”的实性病机。

就感邪性质而论,病邪侵袭人体,多同气相求,阳邪侵犯人体可导致机体阳偏盛,阴邪侵犯人体可导致机体阴偏盛,“阳胜则热,阴胜则寒”(《素问·阴阳应象大论》),故阴阳偏盛必然导致机体寒热变化。

由于阴阳之间的对立制约,一方偏盛必然制约另一方使之减弱,阳偏盛伤阴可致阳盛兼阴虚,进而发展为阴虚病变;阴偏盛伤阳可致阴盛兼阳虚,进而发展为阳虚病变。

因此,“阴胜则阳病,阳胜则阴病”(《素问·阴阳应象大论》),是阴阳偏盛病机变化的必然发展趋势。

1.阳偏胜阳偏胜,即是阳盛,指机体在疾病过程中所出现的阳邪偏盛、功能亢奋、机体反应性增强而见热象的病机变化。

阳盛的病机特点为阳盛而阴未虚的实热证,临床可见身热,面赤,烦躁,舌红苔黄,脉数等症状;若阳盛伤及阴液,则兼有口渴、小便短少等表现,即所谓“阳胜则热”“阳胜则阴病”。

形成阳偏胜的原因,多由于感受温热阳邪,或虽感受阴邪而从阳化热;也可由于情志内伤,五志过极而化火;或因气滞、瘀血、食积等郁而化热所致阻偏盛,以热、动、燥为临床特点,可见壮热,烦躁,口渴,面红,目赤,尿黄,便干,苔黄,脉数等症。

阳邪亢盛,阳长阴消,“阳胜则阴病”,可伤阴耗液。

阳盛之初,对阴液的损伤不明显,从而出现实热证。

如果病情发展,阳邪亢盛,明显耗伤阴液,疾病则转化为实热兼阴虚津亏证;若阴气大伤,疾病可由实转虚而发展为虚热证。

2.阴偏胜阴偏胜,即是阴盛,指机体在疾病过程中所出现的阴邪偏盛、功能抑制、机体反应性减弱而产生寒象的病机变化。