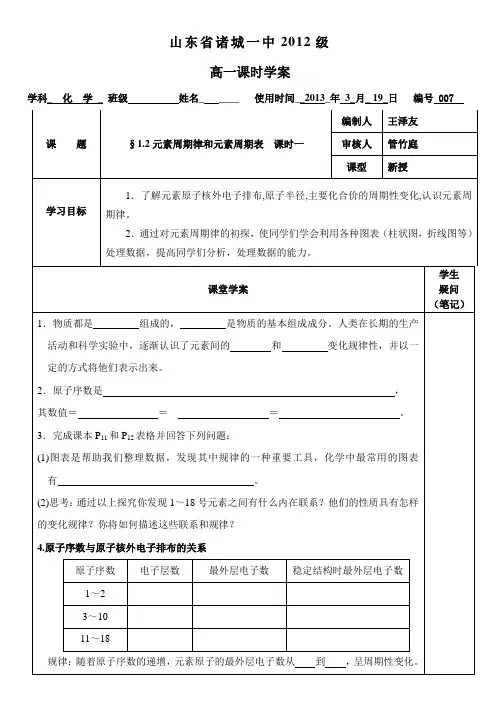

高中化学 1.2.2《元素周期表》 鲁科版必修2

- 格式:ppt

- 大小:3.25 MB

- 文档页数:12

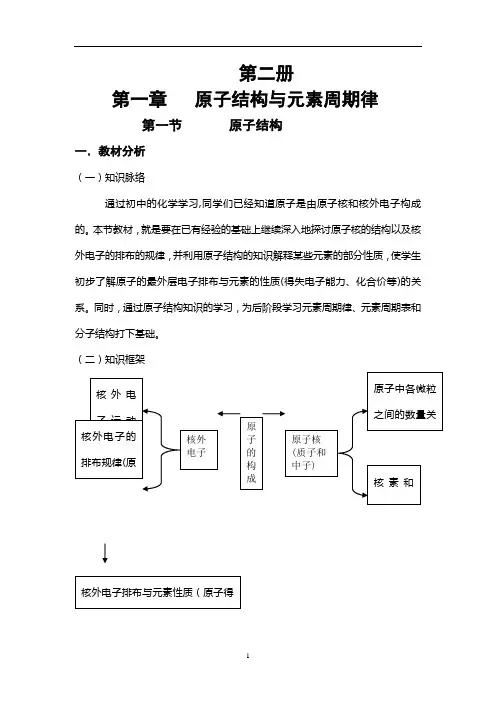

第二册第一章原子结构与元素周期律第一节原子结构一.教材分析(一)知识脉络通过初中的化学学习,同学们已经知道原子是由原子核和核外电子构成的。

本节教材,就是要在已有经验的基础上继续深入地探讨原子核的结构以及核外电子的排布的规律,并利用原子结构的知识解释某些元素的部分性质,使学生初步了解原子的最外层电子排布与元素的性质(得失电子能力、化合价等)的关系。

同时,通过原子结构知识的学习,为后阶段学习元素周期律、元素周期表和分子结构打下基础。

(二)知识框架(三)新教材的主要特点:新教材(必修)与旧教材相比,删掉了描述核外电子运动特征的电子云;降低了核外电子排布规律的要求;增加了原子结构示意图,元素的部分化学性质与原子的最外层电子排布的关系;调整了核素、同位素在教材中出现的位置。

使得它更符合知识的逻辑关系,符合学生认识规律。

同时,新教材更注重了让学生参与学习,提高了学生学习的主动性,更注重了学生能力的培养。

二.教学目标(一)知识与技能目标1.引导学生认识原子核的结构,懂得质量数和 A Z X的含义,掌握构成原子的微粒间的关系;知道元素、核素、同位素的涵义;掌握核电荷数、质子数、中子数、质量数之间的相互关系。

2.引导学生了解原子核外电子的排布规律,使他们能画出1~18号元素的原子结构示意图;了解原子的最外层电子排布与元素的原子得、失电子能力和化合价的关系。

(二)过程与方法目标通过对构成原子的微粒间的关系和氢元素核素等问题的探讨,培养学生分析、处理数据的能力,尝试运用比较、归纳等方法对信息进行加工。

(三)情感态度与价值观目标1.通过构成物质的基本微粒的质量、电性的认识,了解微观世界的物质性,从而进一步认识物质世界的微观本质;通过原子中存在电性不同的两种微粒的关系,认识原子是矛盾的对立统一体。

2.通过人类探索原子结构的历史的介绍,使学生了解假说、模型等科学研究方法和科学研究的历程,培养他们的科学态度和科学精神,体验科学研究的艰辛与喜悦。

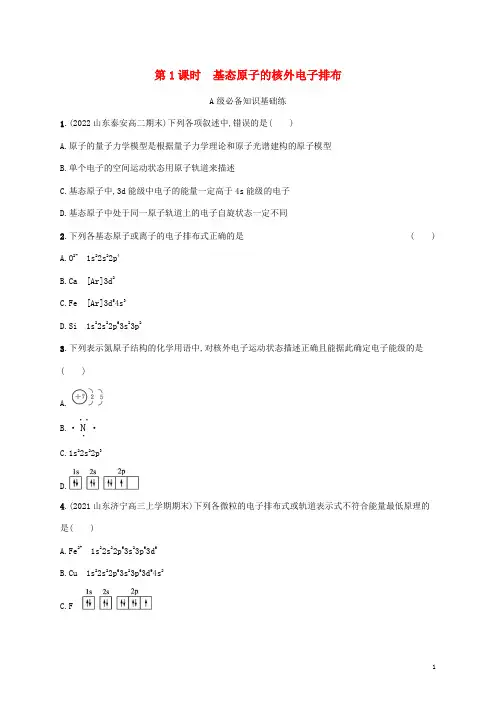

第1课时 基态原子的核外电子排布A 级必备知识基础练1.(2022山东泰安高二期末)下列各项叙述中,错误的是( )A.原子的量子力学模型是根据量子力学理论和原子光谱建构的原子模型B.单个电子的空间运动状态用原子轨道来描述C.基态原子中,3d 能级中电子的能量一定高于4s 能级的电子D.基态原子中处于同一原子轨道上的电子自旋状态一定不同 2.下列各基态原子或离子的电子排布式正确的是 ( )A.O 2- 1s 22s 22p 4B.Ca [Ar]3d 2C.Fe [Ar]3d 54s 3 D.Si 1s 22s 22p 63s 23p 23.下列表示氮原子结构的化学用语中,对核外电子运动状态描述正确且能据此确定电子能级的是( )A.B.·N ····C.1s 22s 22p 3D.4.(2021山东济宁高三上学期期末)下列各微粒的电子排布式或轨道表示式不符合能量最低原理的是( )A.Fe 2+1s 22s 22p 63s 23p 63d 6B.Cu 1s 22s 22p 63s 23p 63d 94s 2C.FD.Na+5.(2022湖北十堰高二期末)下列说法正确的是( )A.某激发态碳原子的轨道表示式:B.在元素周期表中,非金属元素都在p区C.原子由激发态转化成基态时获得的光谱为发射光谱D.在第三电子层中自旋状态相同的电子最多有4个6.某元素基态原子4s轨道上有1个电子,则该基态原子价电子排布式不可能是( )A.3p64s1B.4s1C.3d54s1D.3d104s17.(2021山东潍坊高二期末)元素X基态原子的第三电子层上有16个电子,该基态原子的价电子排布式为( )A.3d16B.3d84s2C.3d94s1D.3d94s28.下列对电子排布式或轨道表示式书写的评价正确的是( )O原子的轨道表示式:错误原理N原子的轨道表示式:错误Ca原子的电子排布式: 错误9.前四周期元素中,基态原子中未成对电子数与其所在周期序数相同的元素有( )A.3种B.4种C.5种D.6种10.下列关于价电子排布式为3s23p4粒子的描述正确的是( )A.它的原子核外有三种形状不同的电子云B.它的原子核外电子共有16种不同的运动状态C.它可与H2反应生成常温时的液态化合物D.该原子的轨道表示式为11.按要求回答下列各小题:(1)镁元素基态原子核外M层电子的自旋状态(填“相同”或“相反”)。

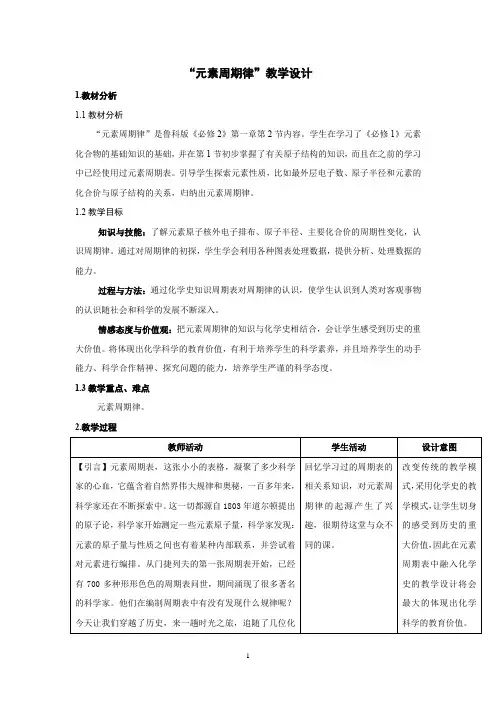

“元素周期律”教学设计1.教材分析1.1教材分析“元素周期律”是鲁科版《必修2》第一章第2节内容。

学生在学习了《必修1》元素化合物的基础知识的基础,并在第1节初步掌握了有关原子结构的知识,而且在之前的学习中已经使用过元素周期表。

引导学生探索元素性质,比如最外层电子数、原子半径和元素的化合价与原子结构的关系,归纳出元素周期律。

1.2教学目标知识与技能:了解元素原子核外电子排布、原子半径、主要化合价的周期性变化,认识周期律。

通过对周期律的初探,学生学会利用各种图表处理数据,提供分析、处理数据的能力。

过程与方法:通过化学史知识周期表对周期律的认识,使学生认识到人类对客观事物的认识随社会和科学的发展不断深入。

情感态度与价值观:把元素周期律的知识与化学史相结合,会让学生感受到历史的重大价值。

将体现出化学科学的教育价值,有利于培养学生的科学素养,并且培养学生的动手能力、科学合作精神、探究问题的能力,培养学生严谨的科学态度。

1.3教学重点、难点元素周期律。

2.教学过程3.教学反思通过本节课的学习,学生跟随科学家的脚步,最终得到元素周期律。

本文是把化学史教学模式运用到教学实践中的一次尝试,探讨化学史教育对学生科学素养的提高。

作者在《化学教学》发表过论文“浅谈元素周期表的演变”,对周期表有过深入的分析研究,所以这一堂课就运用了其中的部分理论知识进行的教学设计,是理论运用到实践的尝试。

传统的教学模式有它的优点,所以本堂课在传统授课模式的基础上结合的多种教学手段,希望因此对学生能力的提高有所帮助。

问题是这是对化学史融入课堂教学的第一次尝试,所以对教学效果还需要教育专家提出有意义的建议。

《元素周期律》学情分析《元素周期律》是学生在学习了《必修1》元素化合物的基础知识性质的基础上,并在第1节初步掌握了有关原子结构的知识,而且在之前的学习中已经使用过元素周期表。

所以学生已经具备了学习此部分知识的知识储备,教师只要将需要的知识重新的提出即可,降低了新知识学习的难度,增加新的教学手段并结合多样化的教学技术,调动学生学习的兴趣,探究式教学引导学生对已有的知识体系进行重新的架构,形成新的知识体系,更利于学生新知识的掌握。

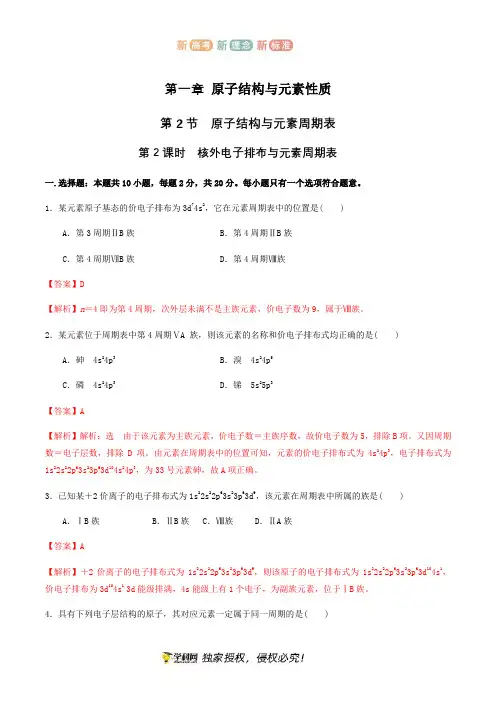

第一章原子结构与元素性质第2节原子结构与元素周期表第2课时核外电子排布与元素周期表一.选择题:本题共10小题,每题2分,共20分。

每小题只有一个选项符合题意。

1.某元素原子基态的价电子排布为3d74s2,它在元素周期表中的位置是( )A.第3周期ⅡB族B.第4周期ⅡB族C.第4周期ⅦB族D.第4周期Ⅷ族【答案】D【解析】n=4即为第4周期,次外层未满不是主族元素,价电子数为9,属于Ⅷ族。

2.某元素位于周期表中第4周期ⅤA 族,则该元素的名称和价电子排布式均正确的是( ) A.砷4s24p3B.溴4s24p5C.磷4s24p3D.锑5s25p3【答案】A【解析】解析:选由于该元素为主族元素,价电子数=主族序数,故价电子数为5,排除B项。

又因周期数=电子层数,排除D项。

由元素在周期表中的位置可知,元素的价电子排布式为4s24p3,电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p3,为33号元素砷,故A项正确。

3.已知某+2价离子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d9,该元素在周期表中所属的族是( ) A.ⅠB族 B.ⅡB族 C.Ⅷ族D.ⅡA族【答案】A【解析】+2价离子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d9,则该原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1,价电子排布为3d104s1,3d能级排满,4s能级上有1个电子,为副族元素,位于ⅠB族。

4.具有下列电子层结构的原子,其对应元素一定属于同一周期的是( )A.两种原子的电子层上全部都是s电子B.3p能级上只有一个空轨道的原子和3p能级上有一个未成对电子的原子C.最外层电子排布式为2s22p6的原子和最外层电子排布式为2s22p6的离子D.原子核外的M层上的s能级和p能级都填满了电子,而d能级上尚未排有电子的两种原子【答案】B【解析】第1周期的氢、氦和第2周期的锂、铍原子的电子层上全是s电子,显然它们属于不同周期,故A 错误;3p能级上只有一个空轨道的原子是硅,3p能级上有一个未成对电子的原子是铝或氯,同在第3周期,故B正确;最外层电子排布式为2s22p6的原子是第2周期的氖,而最外层电子排布式为2s22p6的离子可能是第2周期的氧离子、氟离子,也可能是第3周期的钠离子、镁离子、铝离子,故C错误;原子核外的M层上的s能级和p能级都填满了电子,而d能级上尚未排有电子的原子可能是第3周期的氩,也可能是第4周期的钾、钙,故D错误。

鲁科版高一化学必修2第一章第三节元素周期表的应用第2课时预测同主族元素的性质§1-3 元素周期表的应用(第2课时)预测同主族元素的性质一、【教材分析】(一)知识脉络在学过原子结构、元素周期律和元素周期表之后,结合《化学1(必修)》中学习的大量元素化合物知识,通过对第3周期元素原子得失电子能力强弱的探究,整合ⅧA族元素及其化合物的性质,以及对金属钾性质的预测等一系列活动,归纳得出同周期、同主族元素的性质递变规律,体会元素在周期表中的位置、元素的原子结构、元素性质(以下简称“位、构、性”)三者间的关系,学会运用元素周期律和元素周期表指导化学学习、科学研究和生产实践。

(二)知识框架本节教学知识内容主要包括三个部分,即三个课时完成。

一是认识同周期元素性质递变外规律;二是预测同主族元素的性质递变规律分两个课时完成学习任务;三是“位、构、性”关系规律及应用。

本课时的是第二课时。

(三)与其它版本教材区别人教版教材是在元素周期表基础上,根据第ⅠA族和第ⅦA族元素性质的递变通过归纳得出元素周期律;而鲁科版教材则是在学过元素周期律和元素周期表之后,让学生根据原子结构理论预测第3周期、第ⅠA族和第ⅦA族元素原子得失电子能力的递变规律和金属钾性质,再通过自己设计实验去验证。

教材这样处理旨在培养学生的探究能力,引导学生学会运用元素周期律和元素周期表来指导化学学习和科学研究。

我认为这一点更符合学生认知规律。

(四)本课时地位和作用第二课时更是利用第一课时掌握的研究问题的方式方法的基础上,进一步探究同主族的规律,从而进一步完善元素周期表元素性质的相似性和递变性规律。

为第三课时研究“位、构、性”打下坚实基础。

二、【学情分析】本节是鲁科版《化学2(必修)》第一章《原子结构和元素周期律》第三节,元素周期表的应用。

本章第一节和第二节的内容主要介绍了原子结构、元素周期律和元素周期表的知识,学生已经掌握原子核外电子排布的规律和元素周期律的知识,认识了元素周期律是原子核外电子排布周期性变化的必然结果,元素周期表是周期律的具体表现形式,初步了解了元素周期表的意义和重要用途,知道了元素周期表是今后学习化学和进行科学研究的重要工具。

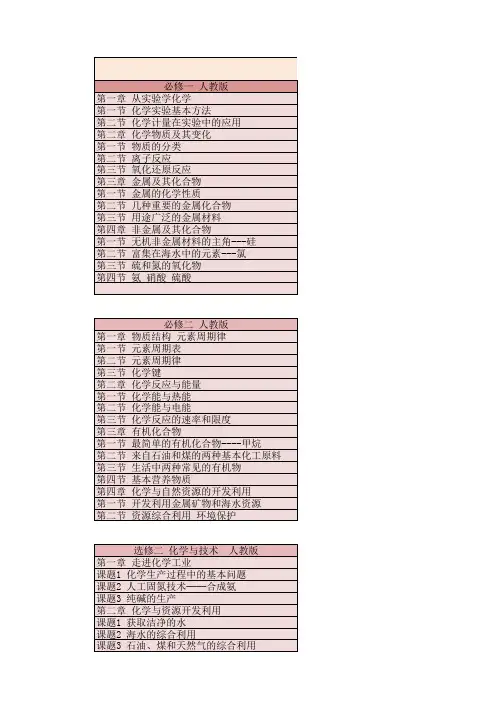

鲁科版高中化学必修2全册学习计划

研究目标

本研究计划旨在帮助学生全面、深入地了解高中化学必修2全册所涵盖的知识点,为理解和掌握高中化学知识打下坚实的基础。

研究内容

第一章:化学计量与化学反应

1.1 化学计量的基本概念

1.2 化学方程式及其应用

1.3 氧化还原反应基本概念

1.4 化学反应的热效应

第二章:电解质溶液及其中的化学反应

2.1 电解质与非电解质

2.2 电化学电池和电解池

2.3 酸碱中和反应

2.4 盐类的水解与溶解度

第三章:化学动力学

3.1 反应速率的概念

3.2 影响反应速率的因素

3.3 反应速率方程式

3.4 化学平衡与化学反应速率的关系第四章:化学反应的平衡

4.1 平衡常数及其意义

4.2 平衡常数的计算

4.3 影响平衡常数的因素

4.4 平衡常数和反应热的关系

第五章:溶液的颜色与化学分析5.1 离子溶液的颜色

5.2 复分析的基本概念

5.3 离子的定性分析

5.4 溶液的定量分析

研究方法

1. 认真阅读教材,理解和掌握每个知识点及其应用。

2. 大量练例题和题,在练中加深对知识点的理解。

3. 参加线上或线下的研究活动和讲解课,有助于加深对知识点的理解和应用。

研究评估

通过每章节的题和考试来评估学生掌握知识的情况,检验学生对知识点的理解。

研究时间

本研究计划建议按照每周5个小时的研究时间,完成本册所有内容的研究和评估。

祝学习愉快!。

Z 鲁科版化学必修2知识点归纳与总结 第一章 原子结构与元素周期律一、原子结构质子(Z 个)原子核 注意:中子(N 个) 质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)1.原子( A X )核外电子(Z 个)★熟背前20号元素,熟悉1~20号元素原子核外电子的排布:H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca 2.原子核外电子的排布规律:①电子总是尽先排布在能量最低的电子层里; ②各电子层最多容纳的电子数是2n 2;③最外层电子数不超过8个(K 层为最外层不超过2个),次外层不超过18个,倒数第三层电子数不超过32个。

电子层: 一 二 三 四 五 六 七 对应表示符号: K L M N O P Q 3.元素、核素、同位素元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。

核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。

同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素。

(对于原子来说) 质量数:质子数与中子数之和,为整数,不同于相对原子质量。

含有10电子数目的微粒:Ne HF H 2O NH 3 CH 4 (五分子) Na + Mg 2+ Al 3+ H 3O + NH 4+(五阳离子)F - O 2- N 3- OH - NH 2- (五阴离子)含有18电子数目的微粒:Ar HCl H 2S PH 3 SiH 4 F 2 H 2O 2 N 2H 4 C 2H 6 CH 3OH K + Ca 2+Cl - S 2- P 3- HS -二、核外电子排布2.核外电子排布规律:① 最外层最多只能容纳8个电子(氦原子是 2 个); ② 次外层最多只能容纳 18 个电子;③倒数第三层最多只能容纳 32 个电子; ④ 每个电子层最多只能容纳 2n 2 个电子。

离核较近的区域内运动的电子能量较低,离核较远的区域内运动的电子能量较高。

另外,电子总是尽可能地先从内层排起,当一层充满后再填充下一层。