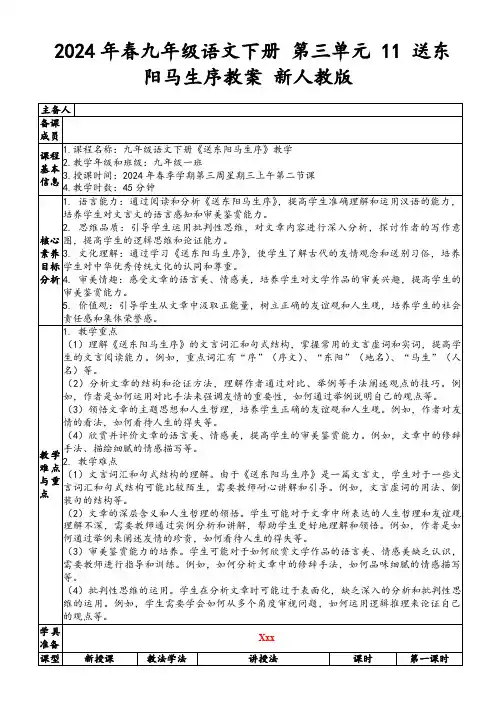

人教版九年级语文下册第三单元

- 格式:pdf

- 大小:244.91 KB

- 文档页数:5

人教版部编九年级语文下册35第三单元感悟生命内涵9《谈生命》教案一. 教材分析《谈生命》是人教版部编九年级语文下册第三单元的一篇课文,本单元的主题是感悟生命内涵。

这篇课文通过对生命的思考,引导学生理解生命的价值,珍惜生命,追求生命的意义。

课文内容丰富,语言优美,寓意深刻,适合学生思考和探讨。

二. 学情分析九年级的学生已经有一定的生命观和价值观,他们对生命有了一定的认识和理解。

但是,随着生活经验的积累,他们对生命的问题会有更多的疑惑和困惑。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生深入思考生命的问题,帮助他们澄清观念,提高对生命的认识和理解。

三. 教学目标1.知识与技能:能够理解课文内容,把握作者的观点和态度;能够运用课文中的观点和语言表达自己的看法。

2.过程与方法:通过阅读、讨论、写作等方式,提高学生的语文素养和表达能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱生命、珍惜生命的情感,提高他们对生命的认识和理解。

四. 教学重难点1.教学重点:理解课文内容,把握作者的观点和态度。

2.教学难点:如何引导学生深入思考生命的问题,帮助他们澄清观念,提高对生命的认识和理解。

五. 教学方法1.阅读理解:通过阅读课文,引导学生理解课文内容,把握作者的观点和态度。

2.小组讨论:通过小组讨论,引导学生深入思考生命的问题,分享彼此的观点和感受。

3.写作练习:通过写作练习,提高学生的语文素养和表达能力。

六. 教学准备1.课文文本:《谈生命》的文本。

2.多媒体设备:电脑、投影仪等。

3.教学素材:与生命相关的图片、视频等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示与生命相关的图片或视频,引导学生关注生命,激发他们对生命问题的思考。

2.呈现(10分钟)教师引导学生朗读课文,感受课文的语言美和情感。

然后,教师简要介绍课文背景,引导学生初步理解课文内容。

3.操练(10分钟)教师提出问题,引导学生深入思考生命的问题。

学生可以结合自己的生活经历,分享自己对生命的理解和感悟。

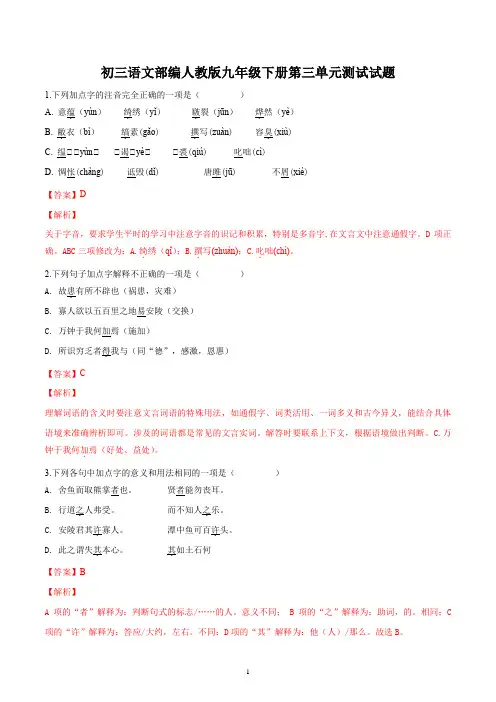

初三语文部编人教版九年级下册第三单元测试试题1.下列加点字的注音完全正确的一项是()A. 意蕴.(yùn)绮.绣(yǐ)皲.裂(jūn)烨.然(yè)B. 敝.衣(bì)缟.素(gǎo) 撰.写(zuàn) 容臭.(xiù)C. 缊.袍袍yùn袍 袍谒.袍yè袍 袍裘.(qiú) 叱.咄(cì)D. 惆怅.(chàng) 诋.毁(dǐ) 唐雎.(jū) 不屑.(xiè)【答案】D【解析】关于字音,要求学生平时的学习中注意字音的识记和积累,特别是多音字,在文言文中注意通假字。

D项正确。

ABC三项修改为:A.绮.绣(qǐ);B.撰.写(zhuàn);C.叱.咄(chì)。

2.下列句子加点字解释不正确的一项是()A. 故患.有所不辟也(祸患,灾难)B. 寡人欲以五百里之地易.安陵(交换)C. 万钟于我何加.焉(施加)D. 所识穷乏者得.我与(同“德”,感激,恩惠)【答案】C【解析】理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义,能结合具体语境来准确辨析即可。

涉及的词语都是常见的文言实词。

解答时要联系上下文,根据语境做出判断。

C.万钟于我何加.焉(好处、益处)。

3.下列各句中加点字的意义和用法相同的一项是()A. 舍鱼而取熊掌者.也。

贤者.能勿丧耳。

B. 行道之.人弗受。

而不知人之.乐。

C. 安陵君其许.寡人。

潭中鱼可百许.头。

D. 此之谓失其.本心。

其.如土石何【答案】B【解析】A项的“者”解释为:判断句式的标志/……的人。

意义不同; B项的“之”解释为:助词,的。

相同;C 项的“许”解释为:答应/大约,左右。

不同;D项的“其”解释为:他(人)/那么。

故选B。

4.下列句子中没有通假字的一项是()A. 乡为身死而不受,今为宫室之美为之。

B. 虽千里不敢易也,岂直五百里哉?C. 至舍,四支僵劲不能动。

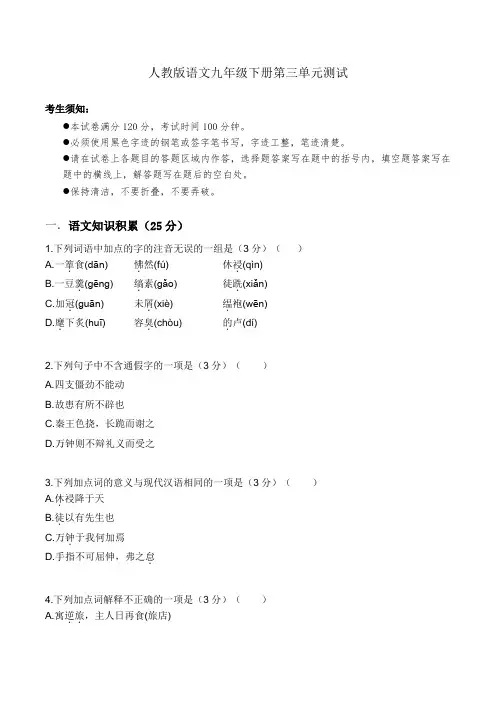

人教版语文九年级下册第三单元测试考生须知:●本试卷满分120分,考试时间100分钟。

●必须使用黑色字迹的钢笔或签字笔书写,字迹工整,笔迹清楚。

●请在试卷上各题目的答题区域内作答,选择题答案写在题中的括号内,填空题答案写在题中的横线上,解答题写在题后的空白处。

●保持清洁,不要折叠,不要弄破。

一.语文知识积累(25分)1.下列词语中加点的字的注音无误的一组是(3分)()A.一箪.食(dān)怫.然(fú) 休祲.(qìn)B.一豆羹.(gēng)缟.素(gǎo)徒跣.(xiǎn)C.加冠.(guān)未屑.(xiè) 缊.袍(wēn)D.麾.下炙(huī)容臭.(chòu) 的.卢(dí)2.下列句子中不含通假字的一项是(3分)()A.四支僵劲不能动B.故患有所不辟也C.秦王色挠,长跪而谢之D.万钟则不辩礼义而受之3.下列加点词的意义与现代汉语相同的一项是(3分)()A.休.祲降于天B.徒.以有先生也C.万钟.于我何加焉D.手指不可屈伸,弗之怠.4.下列加点词解释不正确的一项是(3分)()A.寓逆旅..,主人日再食(旅店)B.以头抢.地尔(碰,撞)C.万钟于我何加.焉(增加)D.死亦我所恶.(讨厌,憎恨)5.下列句子翻译不正确的一项是(3分)()A.以君为长者,故不错意也。

译文:(我)把安陵君看作忠厚的长者,所以不在意。

B. 蹴尔而与之,乞人不屑也。

译文:用脚踩踏着给别人吃,乞丐也不肯接受。

C.乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之。

译文:先前(为了“礼义”),宁愿死也不接受施舍,现在(有人)为了认识的穷人得到却接受了它。

D.从乡之先达执经叩问。

译文:拿着经书向当地有道德有学问的前辈请教。

6.古诗文默写。

(10分)(1)《鱼我所欲也》中体现“性本善”思想的句子是:__________________,____________,____________________。

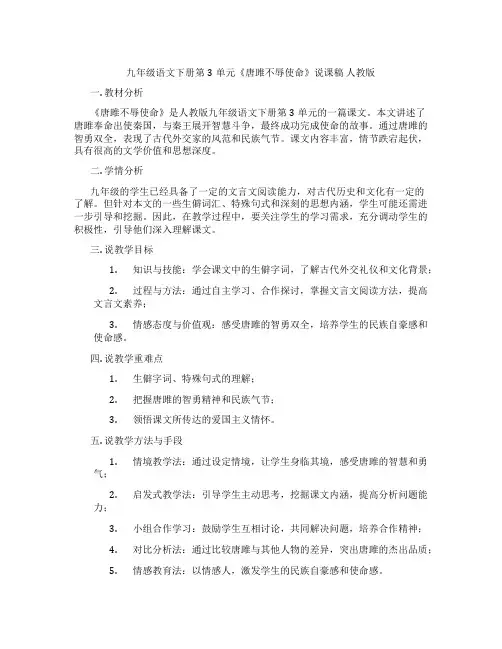

九年级语文下册第3单元《唐雎不辱使命》说课稿人教版一. 教材分析《唐雎不辱使命》是人教版九年级语文下册第3单元的一篇课文。

本文讲述了唐雎奉命出使秦国,与秦王展开智慧斗争,最终成功完成使命的故事。

通过唐雎的智勇双全,表现了古代外交家的风范和民族气节。

课文内容丰富,情节跌宕起伏,具有很高的文学价值和思想深度。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的文言文阅读能力,对古代历史和文化有一定的了解。

但针对本文的一些生僻词汇、特殊句式和深刻的思想内涵,学生可能还需进一步引导和挖掘。

因此,在教学过程中,要关注学生的学习需求,充分调动学生的积极性,引导他们深入理解课文。

三. 说教学目标1.知识与技能:学会课文中的生僻字词,了解古代外交礼仪和文化背景;2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨,掌握文言文阅读方法,提高文言文素养;3.情感态度与价值观:感受唐雎的智勇双全,培养学生的民族自豪感和使命感。

四. 说教学重难点1.生僻字词、特殊句式的理解;2.把握唐雎的智勇精神和民族气节;3.领悟课文所传达的爱国主义情怀。

五. 说教学方法与手段1.情境教学法:通过设定情境,让学生身临其境,感受唐雎的智慧和勇气;2.启发式教学法:引导学生主动思考,挖掘课文内涵,提高分析问题能力;3.小组合作学习:鼓励学生互相讨论,共同解决问题,培养合作精神;4.对比分析法:通过比较唐雎与其他人物的差异,突出唐雎的杰出品质;5.情感教育法:以情感人,激发学生的民族自豪感和使命感。

六. 说教学过程1.导入新课:简要介绍唐雎的背景,激发学生兴趣;2.自主学习:让学生自读课文,感知内容,体会情感;3.讲解分析:重点讲解生僻字词、特殊句式,引导学生深入理解课文;4.合作探讨:分组讨论,分析唐雎的智勇精神和民族气节;5.情感体验:让学生结合个人经历,谈谈对课文的感悟;6.课堂小结:总结本节课的学习内容,强调重点知识;7.课后作业:布置相关练习,巩固所学知识。

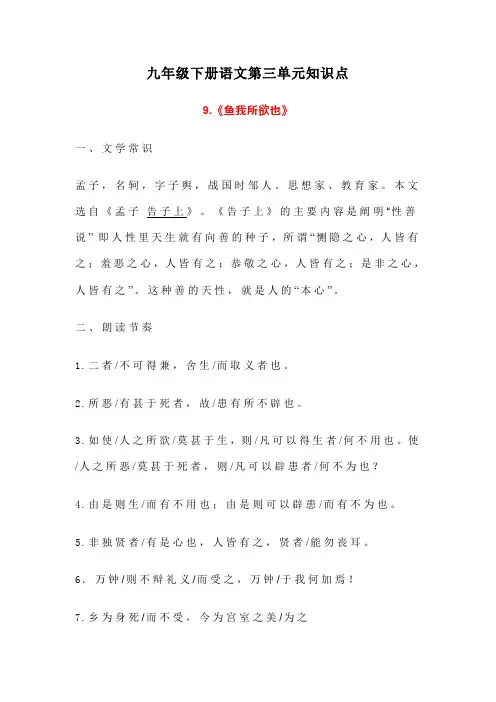

九年级下册语文第三单元知识点9.《鱼我所欲也》一、文学常识孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。

思想家、教育家。

本文选自《孟子·告子上》。

《告子上》的主要内容是阐明“性善说”即人性里天生就有向善的种子,所谓“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之”。

这种善的天性,就是人的“本心”。

二、朗读节奏1.二者/不可得兼,舍生/而取义者也。

2.所恶/有甚于死者,故/患有所不辟也。

3.如使/人之所欲/莫甚于生,则/凡可以得生者/何不用也。

使/人之所恶/莫甚于死者,则/凡可以辟患者/何不为也?4.由是则生/而有不用也;由是则可以辟患/而有不为也。

5.非独贤者/有是心也,人皆有之,贤者/能勿丧耳。

6.万钟/则不辩礼义/而受之,万钟/于我何加焉!7.乡为身死/而不受,今为宫室之美/为之8.是/亦不可以已乎?此之谓/失其本心。

三、内容理解1.中心论点:人应当舍生取义(生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

)2.内容结构(1)第一段:人应当舍生取义①论证过程:先通过鱼和熊掌来设喻引出中心论点要舍生取义。

接着从正、反两方面进行对比论证证明义比生命更重要。

然后得出结论“所欲有甚至于生者,所恶有甚于死者”。

最后进一步论证,人人都有向善之心。

②论证方法:比喻论证、对比论证(2)第二段人应保有本心,不要见利忘义。

①论证过程:先从正面举贫者不食嗟来之食的实例,证明保有本心才能做到舍生取义。

其次从反面举贪求“万钟”的例子,论证丧失本心会见利忘义。

最后通过反问,强调人应当保有本心。

②论证方法:举例论证、对比论证③反例所用修辞和论证方法,所起作用?排比:强有力的批判了这种丧失本心、见利忘义的行为。

对比论证:突出强调了人应保有本心,不能见利忘义,要舍生取义的论点,鲜明有力。

四、重点问题1.文章开端没有直接进入议题,而是先从生活中人们可能遇到的事情写起,这样写的好处是什么?①以生活常理为喻,生动形象,通俗易懂;②引出中心论点; ③吸引读者的阅读兴趣;④暗含着大义比生命重要的观点。

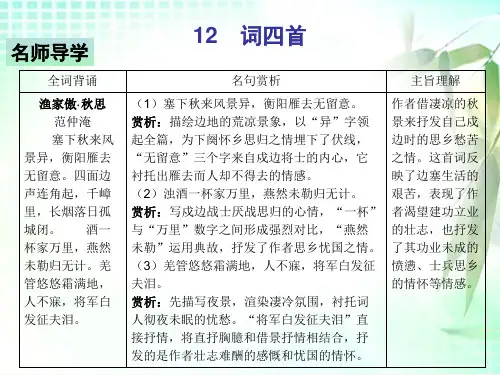

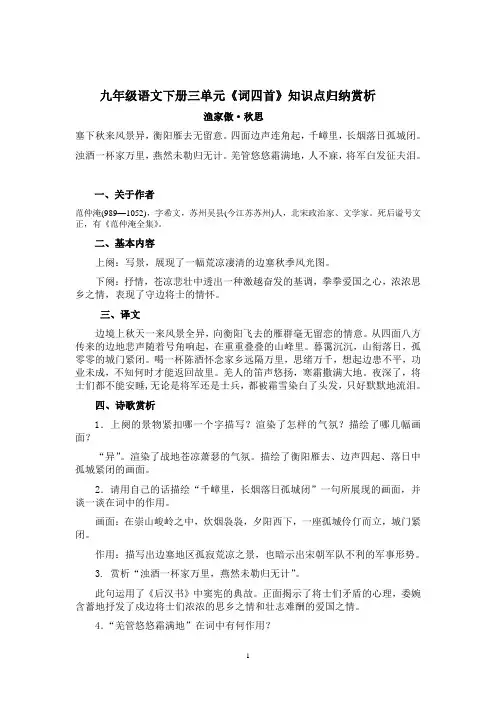

九年级语文下册三单元《词四首》知识点归纳赏析渔家傲·秋思塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

一、关于作者范仲淹(989—1052),字希文,苏州吴县(今江苏苏州)人,北宋政治家、文学家。

死后谥号文正,有《范仲淹全集》。

二、基本内容上阕:写景,展现了一幅荒凉凄清的边塞秋季风光图。

下阕:抒情,苍凉悲壮中透出一种激越奋发的基调,拳拳爱国之心,浓浓思乡之情,表现了守边将士的情怀。

三、译文边境上秋天一来风景全异,向衡阳飞去的雁群毫无留恋的情意。

从四面八方传来的边地悲声随着号角响起,在重重叠叠的山峰里。

暮霭沉沉,山衔落日,孤零零的城门紧闭。

喝一杯陈酒怀念家乡远隔万里,思绪万千,想起边患不平,功业未成,不知何时才能返回故里。

羌人的笛声悠扬,寒霜撒满大地。

夜深了,将士们都不能安睡,无论是将军还是士兵,都被霜雪染白了头发,只好默默地流泪。

四、诗歌赏析1.上阕的景物紧扣哪一个字描写?渲染了怎样的气氛?描绘了哪几幅画面?“异”。

渲染了战地苍凉萧瑟的气氛。

描绘了衡阳雁去、边声四起、落日中孤城紧闭的画面。

2.请用自己的话描绘“千嶂里,长烟落日孤城闭”一句所展现的画面,并谈一谈在词中的作用。

画面:在崇山峻岭之中,炊烟袅袅,夕阳西下,一座孤城伶仃而立,城门紧闭。

作用:描写出边塞地区孤寂荒凉之景,也暗示出宋朝军队不利的军事形势。

3. 赏析“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”。

此句运用了《后汉书》中窦宪的典故。

正面揭示了将士们矛盾的心理,委婉含蓄地抒发了戍边将士们浓浓的思乡之情和壮志难酬的爱国之情。

4.“羌管悠悠霜满地”在词中有何作用?运用自然环境描写,借景抒情,写出了戍边将士寒夜戍守的艰辛,抒发了戍边将士们浓浓的思乡之情和壮志难酬的爱国之情。

5.赏析“人不寐,将军白发征夫泪”。

想起千里之外的家乡,征人无法入睡。

将军和征夫都白了头发,流下了眼泪。

人教版九年级下册第三单元教学设计【单元目标概说】生命是大自然的奇迹,描写生命、讴歌生命是文学永恒的主题,也是本单元的主题。

冰心《谈生命》借助自然界的生命成长现象,讲述生命的一般进程以及进程中的幸福和艰难的辩证关系。

王鼎钧《那树》通过描写一棵大树的命运,含蓄地表达了对自然界生命惨遭虐杀的痛惜和忧虑。

张抗抗《地下森林断想》通过描写地下森林这一奇特的景观,抒发了对恶劣环境中挣扎成长的生命的礼赞。

勃兰兑斯《人生》通过描写虚拟的“高塔”“地洞”“广阔领域”和“工场”的场景,曲折地表达了作者的人生观价值观。

单元的综合性学习是“关注我们的社区”。

开展这一活动,一定要树立学生的自信心,让他们积极有效地进行实践,扎实地到社区这个更大的语文课堂里学语文、用语文,激发他们对学用语文的兴趣,培养良好的语文素养。

【阅读教学设计】谈生命[教学设计al创意说明:朗读既是过程,又是方法,还是能力训练点;与之并行的还有在对生命本质和规律的探讨学习中情感态度和价值观的教育;与之并行的还有在对语句含义的理解中感悟能力、语言表达能力的训练。

教学步骤:一、情境导入1.多媒体展示两组画面:冰消雪融,哗哗奔流;种子破土,发芽抽叶。

z.学生欣赏画面,并由此生发联想。

3.教师导言:很多同学从这两组画面中联想到了春天、生长、生身于这生机勃勃的大千一世界里,我们常常感觉不到它的不平凡,更感觉不到生命这朴实的形式下面蕴藏着的丰富哲理。

今天,我们一起来拜读冰心的《谈生命》,来聆听这位文坛祖母对生命的思考。

二、整体把握1.学生初读发现文章结构上的特点。

读后明确:全文只有一个段落。

2.听文章配乐朗读,按要求标记。

①作者为了阐释生命的真谛,分别将生命比作什么?②文章最能体现作者思想的语句有哪些?3.交流听读所得。

③作者将生命比作了一江春水和一棵小树。

④文章最能体现作者思想的语句有:生命中不是永远快乐,也不是永远痛苦,快乐和痛苦是相生相成的。

在快乐中我们要感谢生命,在痛苦中我们也要感谢生命。

2023年人教版九年级下册语文古诗文鉴赏梳理渔家傲·秋思宋范仲淹塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

翻译:秋天到了,西北边塞的风光和江南大不同。

大雁又飞回了衡阳,一点也没有停留之意。

黄昏时分,号角吹起,边塞特有的风声、马啸声、羌笛声和着号角声从四面八方回响起来。

连绵起伏的群山里,夕阳西下,青烟升腾,孤零零的一座城城门紧闭。

饮一杯浊酒,不由得想起万里之外的亲人,眼下战事未平,功名未立,还不能早作归计。

远方传来羌笛的悠悠之声,天气寒冷,霜雪满地。

夜深了,在外征战的人都难以入睡,将军已是头发花白,士兵抹着思乡的泪水。

作者简介:范仲淹,字希文。

北宋杰出的思想家、政治家、文学家。

谥号"文正",世称范文正公。

他倡导的"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"思想和仁人志士节操,对后世影响深远。

有《范文正公文集》传世。

主题思想:这首词通过对边塞秋季肃杀景物的描写,表现了戍边将士塞外生活的艰辛,抒发了作者忧国思乡之情,表达了对朝廷腐朽、软弱、不修武备、不重边功的愤懑不平。

重点赏析:这首词“异”字统领全篇景物的特点,突出塞下秋景与中原的不同,为下文勾勒出西北边境肃杀凄凉的秋景做铺垫。

选景典型生动,边声嘈杂,号角呜咽,千嶂、长烟、落日、孤城,展现了边塞奇异“浊酒”两句揭示自己和征夫们的矛盾心理,抒发将士们的建功之志和思乡之情。

最后一句运用互文的修辞手法,悲怆含蓄地表达出将士们壮志难酬的感慨和思乡忧国的情怀。

江城子·密州出猎宋苏轼老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。

鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

翻译:我姑且抒发一下少年的豪情壮志,左手牵着黄犬,右臂擎着苍鹰,戴着华美鲜艳的帽子,穿着貂皮做的衣服,带着上千骑的随从疾风般席卷平坦的山冈。