长江荆江河段沙市三八滩演变机理分析

- 格式:pdf

- 大小:187.51 KB

- 文档页数:2

历史上荆江河段的河道变迁及原因作者:吴梦琪来源:《神州·上旬刊》2017年第04期摘要:蜿蜒型河段从整体看处在不断演变之中。

从平面变化看,随着凹岸冲刷和凸岸淤长进程的发生,其蜿蜒程度不断加剧,河长增加,弯曲度随之增大。

就其整个变化过程看,河弯在平面上不断发生位移,并且随弯顶向下游蠕动而不断改变其平面形状。

本文立足于方志资料,对各时期荆江河段的变迁历史进程,对荆江河段的河流地质作用及河谷地质结构进行分析,讨论关于属于蜿蜒型河段的荆江河段的河道演变原因。

关键词:荆江;河道变迁;河流作用长江出三峡,在宜昌进入中游后,穿过夹江对峙的虎牙山、荆门山,河谷突然变得开阔起来,两岸不再是“猿声啼不住”了,而是进入“楚地阔天边,苍茫万顷连”的大平原。

由于长江进入平原后流经古荆州地区,所以,这段河道通称荆江。

荆江从湖北枝城到湖南洞庭湖的出口城陵矾,全长423公里。

其中又以藕池口为界,分为上荆江和下荆江。

下荆江是典型的婉蜒性河道,全长240公里的堤岸其实只有80公里的直线距离,江水在这里绕了16个大弯,所以,这里有了"九曲回肠"的说法。

1、荆江的变迁历史随着云梦泽的消亡,荆江堤防系统形成后,荆北通江的口穴先后被堵塞,与荆江的联系被切断,形成堤内独立的内荆河水系。

荆南地区穴口相应增多,相传北晋时杜预开凿调弦口华容河,东晋至南朝时形成沧水匡,南宋时出现太平口、虎渡河,后于1853年和1870年先后形成藕池、松滋二口。

另据地貌形态反映,广兴洲及君山一带也曾出现分流,因部分已湮塞,构成今三口分流的荆南网状水系。

自全新世以来,荆江地区经历了古湖泽的衰亡与洞庭湖的扩展;由荆北分流转向荆南分流;泥沙的沉积中心亦由荆北云梦泽转向荆南洞庭湖的巨大变化,形成新的水系格局。

顺治《江陵志余》之《志陵陆》“金堤”条提到,五代高季兴修筑金堤后,“江势改徙,堤迁于外”。

光绪《荆州府志》记,雍正十一年(1733年),在郝穴下十里处修建了周公堤,并立一碑,碑南半里堤外旧有三闾祠,六七十年后,“圮于江中”。

长江沙市河段近期河道演变分析【摘要】本文主要对长江沙市河段近期河道演变进行了深入分析。

在介绍了研究背景和研究目的,为后续内容提供了基础。

正文部分分别从河道演变特征、演变原因、演变趋势预测、演变影响评估和对策措施等方面展开讨论。

结论部分对本文进行了总结,并提出了未来研究的展望。

通过本文的研究,可以更深入地了解长江沙市河段近期河道演变的情况,为相关部门制定有效的管理措施提供参考。

【关键词】长江、沙市河段、河道演变、分析、特征、原因、趋势、预测、影响评估、对策措施、总结、展望。

1. 引言1.1 研究背景长江是中国最大的河流,其流域范围广阔,涵盖了许多重要城市和产业区。

沙市河是长江的重要支流之一,河道的演变对周边地区的生态环境和经济发展有着重要影响。

近年来,随着城市化进程的加快和人类活动的不断增加,沙市河段的河道演变情况备受关注。

研究沙市河段近期河道演变情况,有助于了解河道演变的特征、原因和趋势,为未来的河道管理和保护提供科学依据。

通过分析沙市河段河道演变的特征,可以揭示河道变化的规律和特点,为制定相应的对策和措施提供参考。

评估河道演变对当地生态环境和经济发展的影响,可以帮助相关部门更好地协调河道管理与发展之间的关系,实现河流资源的可持续利用。

本篇文章将对长江沙市河段近期河道演变进行深入分析,旨在为解决沙市河段河道演变问题提供科学依据和参考,推动生态环境保护和可持续发展工作的开展。

1.2 研究目的研究目的是为了深入分析长江沙市河段近期河道演变的情况,探讨其演变特征、原因、趋势预测以及影响评估。

通过研究,可以为河道管理部门提供科学依据,制定针对性的对策措施,减缓河道演变的速度,保护河道生态环境。

本研究还旨在总结长江沙市河段近期河道演变的特点,为未来相关研究提供参考和借鉴,促进长江流域的可持续发展。

通过详细的研究与分析,可以全面了解长江沙市河段的演变过程、规律和影响因素,为长江流域的生态环境保护和河道管理工作提供理论支持和科学依据。

长江沙市河段近期河道演变分析长江是中国最长的河流,沿线承载着中国九成以上的货物和七成以上的煤炭运输,对经济发展起着举足轻重的作用。

作为长江的支流之一,沙市河段的河道演变一直备受关注。

近期,沙市河段的河道演变情况引起了广泛关注,对此进行分析和研究,对有效防洪、保护生态环境、维护长江健康发展具有重要意义。

一、长江沙市河段的地理概况长江沙市河段位于长江中游干流的枝江至宜昌段,全长约120公里,是一个湖沼交错的平原地区。

沙市河的发源地在湖北省钟祥市,流经荆门市、京山市、宜昌市等地,最终汇入长江。

河道两侧地势平坦,水域广阔,是典型的冲积平原地貌。

1. 水位变化近年来,长江沙市河段的水位有着明显的变化。

由于气候变化、水文情况等多种因素的综合影响,河段水位有时偏高,有时偏低,给沿岸居民的生产和生活带来了一定的困扰。

特别是在汛期,水位的突然上涨对当地的农田和村庄造成了严重损失。

2. 河道漂移长江沙市河段的河道漂移情况较为普遍。

由于江水的冲刷和冲淤作用,河道的位置和形态经常发生变化。

部分地区甚至出现了河道移位导致的淹没和退化现象。

这不仅加大了防洪工作的难度,还对当地的生态环境造成了一定的影响。

3. 河床淤积由于长年的冲刷和泥沙淤积,长江沙市河段的河床出现了严重的淤积现象。

这不仅使得河道的航道变浅,对船只的通行造成了一定的困难,也影响了当地的灌溉和供水工程。

1. 自然因素长江沙市河段位于中国的丘陵湖泊平原区,气候温暖湿润,多雨高湿,水文情况较为复杂。

繁多的气候和水文变化因素,使得长江沙市河段的河道演变较为频繁,随之带来了水位、河道漂移、河床淤积等问题。

2. 人为因素近年来,随着当地经济的快速发展,人类活动对长江沙市河段的河道演变也产生了一定的影响。

不合理的土地开发、过度的水资源利用、乱堆乱放以及非法采砂等行为,都对河道的变化起到了推动作用。

3. 工程影响长江沙市河段涉及的沿线城市和乡村已经实施了一系列的水利工程,例如河道疏浚、水库建设等。

长江沙市河段近期河道演变分析近年来,长江流域经历了频繁的极端气候事件和构造运动,对长江沙市河段的河道演变造成了一定的影响。

本篇文章着重分析了近期长江沙市河段的河道演变情况,主要包括河道形态、河岸侵蚀和堆积等方面。

首先,近期长江沙市河段的河道形态日益复杂。

每年春夏季节,受洪水冲击影响比较严重,部分沙洲和石头会被水流带走,形成新的河岸或河床,导致河道变化不断。

尤其是2016年,长江流域遭遇了强降雨和洪水,沙市河段更是受到了极大的冲击,引起了河道高度变化。

同时,随着地质构造的变化和沉降作用,河床深度不断下降,河道变浅,流速加快,河道侵蚀和摩擦增强,进一步加剧了河道形态的变化。

其次,河岸侵蚀现象在长江沙市河段表现较为明显。

长期以来,长江流域的农村生产活动和城市建设活动对河流环境造成了一定的影响,包括水土流失和沿岸植被破坏等问题,导致了河岸的松散和坍塌。

此外,洪水和强风也会加速河道搬运和河岸侵蚀,造成严重的土地和房屋损失。

通过实地调查和卫星遥感技术分析,我们可以看到近期长江沙市河段右岸的侵蚀现象尤为显著,部分农田已被冲刷,建筑物也遭到了侵蚀和摧毁。

最后,长江沙市河段也存在较明显的堆积现象。

近年来,长江上游地区的淤积和长江三峡工程的运用也加剧了长江下游的堆积现象。

堆积一方面引起河势流速降低,另一方面容易引起洪水的堵塞,并增加水道维护和治理成本。

通过卫星遥感和实地考察的结果,我们发现长江沙市河段右岸上游部分区域淤积情况较为明显,河床沉积物严重影响着河流交通的通行,给当地居民带来了很大的不便。

综上所述,长江沙市河段的河道演变受到了很多因素的影响,特别是气候变化、地质构造变化和人类活动等因素,使得河道形态、河岸侵蚀和堆积等问题日益突出。

因此,我们需要采取更加有力的措施,加强治理力度,保护长江的生态环境,确保社会经济的可持续发展。

长江荆江河段沙市三八滩演变机理分析

彭严波;段光磊

【期刊名称】《人民长江》

【年(卷),期】2006(037)009

【摘要】三八滩位于长江上荆江沙市河弯,所在荆州市是长江中下游重点防洪城市.近年来,特别是1998年大水后,三八滩滩体及主支汊演变剧烈,对下游河势产生了较大影响,引起泥沙专家广泛关注.依据沙市河段近40 a水沙资料和地形成果分析,表明三八滩汊道段断面过流面积、三八滩特征值与河段来水来沙具有良好的相关关系.三八滩的演变主要受河段中高水出现时间和来沙影响.分析表明,连续丰水多沙年三八滩淤积,连续枯水少沙年冲刷,且含沙量的变化是主要因素.下荆江系统裁弯、葛洲坝水利枢纽运用、沮漳河改道及荆州长江大桥建设对三八滩演变也有一定影响.三峡水库蓄水后较长一段时期内,若上游过渡段河势不出现很大变化,三八滩在目前基础上将难以大幅淤长.

【总页数】2页(P82-83)

【作者】彭严波;段光磊

【作者单位】长江水利委员会,荆江水文水资源勘测局,湖北,荆州,434000;长江水利委员会,荆江水文水资源勘测局,湖北,荆州,434000

【正文语种】中文

【中图分类】TV147

【相关文献】

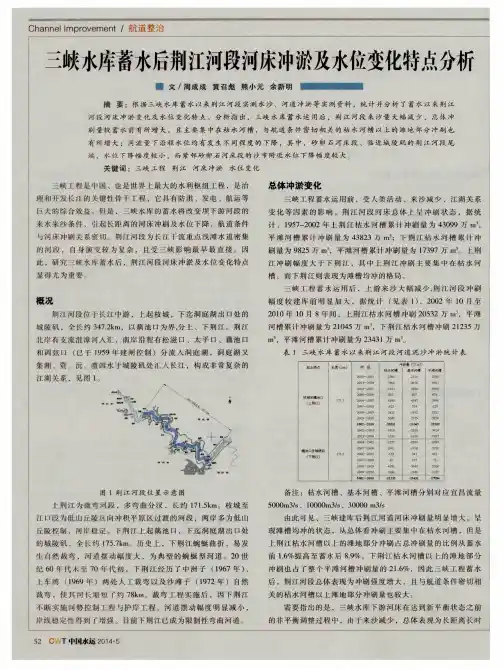

1.长江荆江河段典型洲滩演变机理初探 [J], 段光磊;彭严波;肖虎程;赵兵

2.长江中游沙市河段河床演变分析及趋势预测 [J], 李旺生;朱玉德

3.长江沙市河段近期河道演变分析 [J], 黄勇;袁晶;高宇;吴国君

4.长江口南汇边滩冲淤演变的多因子分析 [J], 付桂;严超

5.长江上游东溪口河段河床及滩险演变特性分析 [J], 李洪奇;林双;钟志强;王明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

收稿日期:2020-08-19基金项目:国家重点研发计划项目“洞庭湖江湖联通复杂河网综合整治技术及示范”(2017YFC0405305)作者简介:魏林云,女,工程师,主要从事水文技术管理工作。

E-mail :*****************1研究背景汊道分流分沙变化规律的研究是河道演变及冲淤变化规律研究的基础,其研究结果可为长江中下游河道的防洪安全、河道综合整治、险工护岸和水利工程建设等提供参考。

监利乌龟洲汊道位于长江中游下荆江河段中部,属于典型的弯曲分汊型河道。

20世纪90年代以前,监利乌龟洲汊道的左汊为主汊;90年代以后右汊逐渐扩展,1993~1996年主流线过渡到右汊,右汊成为主汊。

许多学者对荆江河段的汊道及洲滩演变规律进行了研究,段光磊等[1]对荆江河段关洲、三八滩、乌龟洲3个典型洲滩演变机理和演变趋势进行了研究,认为上游河势变化、水沙变化和人类活动等对荆江河段典型洲滩的演变起着重要作用。

彭玉明等[2]重点研究了荆江汊道分流分沙变化及特性,并分析了汊道形成以及变化的原因,指出汊道的变化主要受上游河势变化和汊道自身的分流分沙比等因素的影响,采用简易法计算分流分沙比。

黄莉等[3]对监利河段河床演变规律进行了研究,认为乌龟洲左右汊的兴衰交替随着左右汊分流分沙比的变化而变化。

本文研究了近期乌龟洲汊道分流分沙变化及演变特性,对监利河段的河势变化有一定指导意义。

2河段概况及数据来源2.1河段基本情况监利河段位于荆江河段下段,属于典型的蜿蜒型河道,自塔市驿(荆136)至洞庭湖湖口城陵矶(荆185),长约91km [4-6]。

受长江上游来水及洞庭湖洪水顶托的相互影响,监利河段演变剧烈复杂。

1999年以来,该河段实施了护岸加固工程,总体河势较稳定,但局部河段河势调整加剧。

该河段内主要分汊河段为乌龟洲汊道,将水流分为左、右两汊,见图1。

2.2数据来源本文采用2010~2018年乌龟洲分流分沙实测资料。

共布设3个测验断面对乌龟洲重点汊道分流分沙进行观测,即在进口、左汊、右汊各布设1个断面,长江下荆江监利河段乌龟洲汊道分流分沙变化及演变特征分析魏林云,李强,谢静红(长江水利委员会水文局荆江水文水资源勘测局,湖北荆州434000)摘要:监利乌龟洲汊道位于长江中游下荆江河段中部,属于典型的弯曲分汊型河道。

第四节荆江水患险情成因及发展趋势分析一、 荆江水患险情状况“万里长江,险在荆江”,其险主要表现在高洪水位与荆北地面势差最大,荆江水患险情发生频次最高。

据现有史料统计,有约90%的溃口成灾均发生在荆江。

时间上,明、清以后,洪灾开始加重,且有愈到近代,洪灾频次愈高的特点。

荆江河段有史料记载及能访问到的溃口灾害有86处,从遥感图像解译分析,荆江段内溃口主要发育在四个地域,即沮漳河与长江的交汇段、荆州市至张家台段、彭市至郝穴段、监利至陶市段,有的同一地点有多次溃口发生,其形成的溃口扇在遥感图像上有明显的相互叠加的影像特征(图10)。

进入20世纪90年代以后,长江流域共发生过4次大洪水,即1991、1996、1998和1999年,尤其是后两次洪灾对荆江流域影响最大。

自7月3日第一次洪峰通过沙市算起,到9月22日最后一次洪峰通过洪湖螺山站止,荆江洪水历时81d,是历年洪水时间最长的一年。

洪水共经历了八次洪峰,第六次洪峰8月17日9时,水位高程45.22m,超过1954年水位0.55m,创历史新高,流量53700 m3/s。

汛期,荆江沿岸干、支、民堤中共发生各类险情1770处,其中重大险情有913处,特重大险情77处,全部险情中管涌占24%。

由于长时间行洪,为避免不必要的损失,有8处民垸主动扒口分洪,蓄洪面积523.8km2,另有21个民垸因溃堤而产生洪灾,受灾面积269km2。

二、 荆江水患险情成生的影响因素分析1.水文气候条件荆江地处长江中游的咽喉地段。

上承川江来水,右与洞庭湖交流,水情多变。

暴雨雨带在时间上通常由东南向西北推移,在正常情况下,长江上游和中游洞庭湖的洪峰不会遭遇,1998年雨带移动情况反常,长江干、支流和洞庭湖水系同时涨水,是造成本区大洪水的直接原因。

2.构造沉降作用荆江水患区为构造沉降形成的冲湖积平原区,属新华夏构造体系的第二沉降带中段。

构造对水患的影响主要体现在构造沉降上。

据据江汉盆地新构造运动及第四纪沉积研究和大地形变监测成果,荆州市的东南部,潜江、仙桃、监利、洪湖、天门、公安、石首一带为强烈沉降区,其沉降边界受活动断裂控制(见图11)。

收稿日期:2018-05-10作者简介:汪记锋ꎬ男ꎬ荆州市长江勘察设计院ꎬ工程师.㊀㊀文章编号:1006-0081(2018)07-0024-05湖北荆江河道演变监测及分析项目综述汪记锋1㊀㊀刘国亮1㊀㊀张艳霞2(1.荆州市长江勘察设计院ꎬ湖北荆州㊀434000ꎻ㊀2.湖北省水利厅ꎬ湖北武汉㊀430000)㊀㊀摘要:三峡水库的蓄水运用改变了大坝下游河段的来水来沙过程ꎬ造成荆江河道沿程冲刷ꎬ可能引起局部河段河势变化ꎬ对荆江防洪造成威胁ꎮ对荆江河段重点河段开展原型观测ꎬ在此基础上首次提出监测导线分析法㊁岸坡稳定性评估体系等监测方法ꎮ综合荆江河道历史演变规律㊁重点河段10a来原型观测及岸坡稳定评估ꎬ分析得出荆江总体河势变化特征及演变趋势ꎮ荆江河道演变监测及分析项目为湖北省水利厅及时了解河道变化情况提供了科学依据ꎬ可指导荆江防汛ꎬ并为部分河道整治工程提供河势演变的理论依据ꎮ关键词:河道演变ꎻ河道监测ꎻ荆江河段中图法分类号:P641㊀㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀㊀DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2018.07.007㊀㊀由于荆江河段距离三峡大坝较近ꎬ2003年6月三峡水库蓄水运用后ꎬ在较长时期内难以恢复其下泄的严重次饱和水流含沙量ꎮ因此ꎬ荆江河道的冲刷不仅发生时间早ꎬ冲刷幅度也较大ꎬ引起局部河段的河势调整ꎮ2007~2016年开展了荆江河道演变监测及分析项目ꎬ经过10a来不断摸索总结监测分析方法ꎬ在传统的典型断面比较法㊁冲刷坑面积法㊁最深点分析法等基础上ꎬ首次提出了监测导线分析方法ꎬ并综合影响岸坡稳定各因素之间关系ꎬ整理了一套 岸坡稳定性综合评估体系 ꎮ荆江河道演变监测分析成果可为荆江防洪及河道工程建设管理提供决策支持ꎮ目前ꎬ国内外学者模拟预测河床(含河岸)横向变形的研究方法主要包括:经验方法㊁极值假说方法和水动力学-土力学方法[1]ꎮ对崩岸预测理论方面的研究方法还不成熟ꎬ预测结果往往与实际情况相差较大ꎬ距离实际应用仍存在差距ꎮ荆江河道演变监测及分析项目采用传统及创新的分析方法ꎬ能够较全面地反映近岸河床变化情况ꎬ实现了原来定性判断到定量分析的转变ꎬ便于实际操作ꎮ1㊀项目背景三峡水库已于2003年6月蓄水运用ꎬ同年11月蓄水至139mꎬ2006年10月坝前水位抬高至156mꎬ2008年汛后开始试验性蓄水ꎬ同年11月抬高至172.8mꎬ此后自2010年起连续5a成功蓄水至175mꎮ三峡水库的蓄水运用改变了坝下游河段的来水来沙过程ꎬ尤其是来沙过程ꎬ必将引起坝下游河段发生新的演变ꎬ会对河道防洪㊁河势以及堤岸稳定等方面带来一定影响ꎮ荆江河道的冲刷可能对现有水流顶冲范围内与贴岸段的未护段岸线以及已护工程的稳定造成不利影响ꎬ同时由于长期冲刷可能引起局部河段的河势调整ꎮ尤其是上荆江河段ꎬ发生冲刷时间更早ꎬ且沙市河弯㊁郝穴河弯等河段的迎流顶冲段ꎬ堤外基本无滩ꎬ一旦因冲刷而引起岸线的崩塌ꎬ将对荆江防洪安全构成极大威胁ꎮ因此ꎬ开展三峡水库蓄水运用后荆江河道监测与分析研究工作是十分必要的ꎮ为及时了解荆江河段河道演变规律ꎬ进行河势演变监测和分析ꎬ为河道治理和领导决策提供科学依据ꎬ以加强河道崩岸的可预见性ꎬ避免崩岸的突发性ꎬ争取崩岸整治的主动性ꎮ2006年7月起开展荆江河道演变监测及分析工作ꎬ至2016年12月ꎬ已连续监测10aꎮ2㊀监测范围及方法2.1㊀监测范围水下监测仅对重点河段进行监测ꎮ重点河段确定的主要原则是:①近年崩岸剧烈及河床变化较大42的岸段ꎻ②堤外滩地较窄或者无滩ꎬ迎流顶冲ꎬ深泓贴岸ꎬ防洪地位重要及对河势变化较大的岸段ꎮ根据 全面监测ꎬ重点加强 的原则ꎬ该项目又将重点监测河段划分为3类:(1)近年来崩岸严重的河段ꎬ如文村夹㊁北门口㊁茅林口等河段ꎮ(2)深泓贴岸迎流顶冲ꎬ无滩及窄滩的河段ꎬ如沙市观音矶到谷码头㊁冲和观到郝穴㊁公安河湾等河段ꎮ(3)应急性的测量ꎬ即突然发生崩岸的河段ꎮ主要监测方法是定时半江水道地形测量和岸上定期观测ꎮ第一类河段75kmꎬ每年测量两次ꎬ汛前一次ꎬ汛后一次ꎻ第二类河段95kmꎬ每年测量一次ꎬ在汛后实施ꎻ第三类是应急测量2kmꎮ保持监测范围相对固定ꎮ根据河势变化情况ꎬ在年度任务中局部调整监测河段类型及范围ꎮ以谷码头至观音矶为例ꎬ局部监测范围导线图见图1ꎮ600图1㊀谷码头至观音矶段监测导线(部分)平面布置2.2㊀测量方法2.2.1㊀控制测量据查勘ꎬ测区内有国家二㊁三等平面和高程控制点ꎮ平面系统为北京54坐标系ꎬ高斯正形投影ꎬ3ʎ分带ꎮ高程系统为1956年黄海高程系ꎮ在荆江河段ꎬ以国家二㊁三等平面控制点为引据点布设D级GPS控制网ꎮ沿监测河段按划分每5km布设一对可通视D级GPS点ꎬGPS点布置在大堤堤肩上ꎮ最少联测12个国家级二㊁三等平面控制点ꎮ以国家二等高程控制点为引据点布设四等水准路线ꎮ用NA2型水准仪按四等水准测量规范施测ꎮ最少联测20个以上二等水准点ꎮ每公里高差中数中误差应小于3mmꎮ一级导线测量用TOPCON全站仪按5ᵡ级导线测量规范施测ꎬ以静态GPS点为引据点ꎬ沿监测河段平均每500m布设一个埋石导线点ꎮ导线测角中误差应小于5ᵡꎬ最弱点点位中误差应小于5cmꎮ2.2.2㊀水下地形测量测图比例尺为1ʒ2000ꎬ在D级GPS控制点或5ᵡ导线点上设置基站ꎬ用RTK+回声仪测量ꎮGPS水下地形测量采用垂直于河道的断面法测量ꎬ断面间距约为30mꎬ测量至深泓线以外ꎮ一般宽度约300mꎬ个别重点险段为400mꎮ2.3㊀荆江河势查勘原型观测采用定量的重点河段半江水下地形测量与定性的实地查勘相结合ꎮ定性的实地查勘主要是定期㊁不定期的陆上查勘ꎻ每年下半年汛后安排一次河势查勘ꎬ一般在10月中旬至11月上旬ꎮ河势查勘采用乘船方式ꎬ从枝城到城陵矶行经近340kmꎬ重点查勘湖北㊁湖南荆江河段两岸的河势变化及新老险工㊁险段ꎮ通过听介绍㊁看河势㊁查现场㊁座谈会等形式ꎬ理论联系实际ꎬ增强感观认识ꎮ通过河道实际发生的河势变化验证河道演变分析结果的有效性ꎬ合理调整河道演变分析结论ꎮ2007~2013年采用普通照相机拍照的方式记录现场情况ꎮ2014~2016年改进了查勘方法:采用查勘记录仪记录拍照地点地理坐标信息ꎬ定位行船航迹线ꎻ无人机航拍俯瞰总体河势及岸坡情况ꎻ重点河段岸坡土料取样ꎬ实验采集土料物理力学指标数据ꎮ2.4㊀监测分析方法在2007~2009年的河道演变分析中ꎬ采用的是典型断面分析法㊁冲刷坑面积变化法ꎮ典型断面分析法通过典型断面的冲淤变化来分析该河段的整体近岸河床变化情况ꎬ由于所选取的典型断面是间隔㊁不连续的ꎬ具有 代表 的局限性ꎬ不能全面地反映整个河段的变化情况ꎮ冲刷坑面积变化法通过跟踪近岸河床变化剧烈岸段冲刷坑的面积变化来分析重点河段的近岸冲淤变化情况ꎬ由于冲刷坑的选取通常都是弯道迎流顶冲段㊁矶头等重点河段ꎬ不能代表全河段的情况ꎬ只能真实反映局部重点河段的近岸冲淤变化情况ꎮ典型断面分析方法是从横向来分析该典型断面的横向冲淤变化分布关系ꎬ形象㊁直观ꎬ而在纵向上具有不连续性ꎬ无法对其进行量化分析ꎮ考虑到传统典型断面分析法㊁冲刷坑面积变化52法的种种局限性ꎬ在该项目2008年度报告中ꎬ首次提出并使用 监测导线分析法 对近岸河床冲淤变化进行分析ꎮ该分析法通过近岸河床变化的若干因素确定一定数量的监测导线平面控制点ꎬ并将这些平面控制点连接成一条平顺的曲线ꎬ该曲线为监测导线ꎬ通过监测导线在不同时段的沿程高程变化来研究近岸河床的分析方法ꎮ按以下内容要素确定监测导线的平面位置:①荆江水下护岸工程的守护宽度一般在50~70mꎻ②近岸深槽的内边缘线距多年平均枯水位线60~150mꎻ③荆江水下护岸工程的水毁一般是从水下坡脚前沿开始ꎬ逐渐向河岸方向发展ꎬ最终引起岸线崩塌ꎻ④枯水位水边线的不平顺性ꎻ⑤枯水期近岸主流线的顺畅ꎮ监测导线法分析近岸河床变化ꎬ可全面直接反映监测岸段沿线近岸河床的变化情况ꎬ克服典型断面法分析近岸河床变化的代表局限性ꎬ达到可直接发现监测岸段近岸河床冲淤变化的沿程(顺水流方向ꎬ纵向)分布关系ꎬ具有总体量化分析的特点ꎮ通过监测导线纵向上的连续性ꎬ可以明显发现近岸河床冲淤变化的情况ꎮ以谷码头至观音矶河段为例进行具体分析ꎮ三峡水库蓄水运用以来ꎬ该河段演变过程为:沙市观音矶~谷码头段近岸河床经历了较大幅度ң冲淤窄幅调整ң进一步小幅冲刷ꎻ在年内同一水文时段内ꎬ沿程各分区段间呈冲淤交替变化(上段冲刷下段淤积或下段冲刷上段淤积)ꎻ在年内不同水文时段内ꎬ沿程各分区段近岸河床冲淤变化主要表现为汛期冲刷㊁汛后中枯水期回淤的冲淤交替变化特点ꎮ2006年6月到2016年11月期间该段近岸河床历年总的冲刷情况是:水下坡脚前沿平均冲刷幅度5.11mꎻ冲刷幅度较大的区段主要集中在桩号758+200~755+200段ꎬ冲刷量主要发生在2006年6月到2008年11月期间ꎻ冲刷幅度较大的部位主要在水下坡脚附近ꎮ为更好地分析海量冲淤数据ꎬ2013年引入包络线ꎬ在冲淤监测导线高程沿程变化图上按间距20m选取最大值㊁平均值㊁最小值ꎬ进而连接成沿线高程高位包络线㊁沿线高程中位线㊁沿线高程低位包络线ꎬ完善了基于近岸地形监测成果资料的数据处理方法ꎮ为了发现监测岸段地形变化趋势和简化后续分析工作ꎬ2014年引入相关的时程变化图ꎬ以监测岸段近岸河床水下坡脚前沿的监测导线高程平均值㊁监测断面水下坡比值㊁冲刷坑面积和最深点高程值为基本资料ꎬ建立相关的时程变化图ꎮ一般来说ꎬ从时程变化图可以判断监测岸段的各个区段目前的状况和近几年可能的变化趋势ꎮ2.5㊀岸坡稳定性评估体系影响荆江河道岸坡稳定的因素有:近岸河床的冲淤变化ꎬ护岸工程的质量㊁守护范围和运行年限ꎬ近岸河床的水下坡度变化ꎬ岸坡的地质条件㊁来水来沙条件等ꎮ河道岸坡出现不稳定现象不是偶然的ꎬ都有隐患产生㊁积累和爆发的过程ꎬ为了便于荆江河道的防洪安全管理ꎬ应对有防洪安全隐患的岸段进行及时治理ꎬ需要弄清荆江河道岸坡稳定状态ꎬ根据影响荆江河道岸坡稳定的多方面因素ꎬ进行综合评估分类ꎮ综合考虑影响荆江河道岸坡稳定的各个因素ꎬ参考河道行洪安全管理惯例和气象预报提示惯例ꎬ将岸坡稳定风险评估分为一般㊁二级设防㊁一级设防㊁警戒4个等级ꎬ对应的颜色提示分别为蓝色岸段㊁黄色岸段㊁橙色预警岸段㊁红色预警岸段ꎮ3㊀主要成果40多年来ꎬ荆江河道经历了下荆江裁弯㊁葛洲坝工程和三峡水库蓄水运用㊁系统的护岸工程和航道整治工程㊁荆南四河和洞庭湖的淤积萎缩等ꎬ现在的荆江河道演变基本是人类活动控导影响下的演变ꎬ具有趋向稳定性特点ꎮ3.1㊀枯水、漫滩洪水河势总体格局在葛洲坝工程㊁三峡工程等干流上游大型水库联合调度作用下ꎬ荆江枯水期水情呈相对平稳状态ꎬ加之航道工程和护岸工程逐段对枯水河床起到明显的控制作用ꎬ工程实施后使整治河段的滩槽平面位置相对确定㊁枯水河势格局长期稳定ꎬ河势变化主要表现为工程保护区域前沿砂质河床的冲淤交替变化㊁以及其变化所引起的主流线小范围摆动ꎮ葛洲坝㊁三峡等干流上游大型水库联合调度ꎬ使大洪峰流量被消减调平ꎬ荆江洪水漫滩的水情概率变小ꎻ沿江护岸工程使岸线基本稳定ꎬ护滩工程使洲体冲刷调整处于可控状态ꎬ对河势变化可能有影响的河床边界现基本被护岸㊁护滩工程所控制ꎬ主流的摆动范围基本稳定在某个区域ꎻ在水情被控制㊁河床边界基本稳定的情况下ꎬ荆江的洪水河势格局逐渐62被工程所控制ꎬ主流基本被限定在一定区域内摆动ꎻ限定区域内的河床呈冲淤调整变化和少量的崩岸点ꎬ不影响荆江总体洪水河势格局ꎮ表1㊀上㊁下荆江河段分时段冲淤深度统计m年份上荆江下荆江荆江枯水基本平滩枯水基本平滩枯水基本平滩2003-0.13-0.1-0.09-0.26-0.29-0.25-0.19-0.19-0.182004-0.22-0.22-0.19-0.32-0.35-0.27-0.26-0.28-0.232005-0.23-0.18-0.19-0.14-0.16-0.08-0.19-0.17-0.1320060.050.040.03-0.17-0.15-0.11-0.05-0.05-0.052007-0.24-0.21-0.15-0.04-0.020.02-0.14-0.12-0.062008-0.03-0.03-0.010-0.010-0.02-0.0202009-0.15-0.13-0.11-0.31-0.29-0.19-0.22-0.2-0.152010-0.2-0.18-0.15-0.08-0.06-0.04-0.06-0.12-0.092011-0.35-0.3-0.24-0.11-0.08-0.04-0.23-0.2-0.142012-0.19-0.19-0.17-0.04-0.05-0.02-0.12-0.12-0.092013-0.3-0.26-0.1-0.08-0.2-0.182014-0.29-0.26-0.22-0.16-0.16-0.12-0.23-0.21-0.172015-0.17-0.15-0.12-0.09-0.07-0.03-0.13-0.11-0.082003~2015-2.46-2.17-1.85-1.83-1.79-1.2-2.07-2-1.5㊀注: - 表示冲刷ꎬ + 表示淤积ꎬ2003年具体是指2002年10月~2003年10月ꎮ3.2㊀河床冲淤调整变化三峡水库蓄水运用以来ꎬ2002年10月至2015年10月ꎬ荆江河段枯水河槽累计冲刷泥沙7.0516亿m3ꎬ年均冲刷量为0.54亿m3ꎬ远大于蓄水前1972~2002年的年均冲刷量0.137亿m3ꎮ以2013年荆江固定测量断面在沙市水文站流量5640m3/s(对应枯水河槽)㊁10000m3/s(对应基本河槽)和30000m3/s(对应平滩河槽)时的水面宽度为基本资料ꎬ计算确定上荆江平均河宽:枯水河槽1047m㊁基本河槽1223m㊁平滩河槽1503mꎻ计算确定下荆江平均河宽:枯水河槽914m㊁基本河槽1005m㊁平滩河槽1685mꎻ上荆江河长171.7km(荆3~荆82)㊁下荆江河长175.5km(荆83~荆186)ꎮ计算上下荆江的平均冲刷深度:2002年10月~2015年10月上㊁下荆江枯水河槽平均冲深分别为2.46m㊁1.83mꎻ2002年10月~2015年10月上㊁下荆江基本河槽平均冲深分别为2.17m㊁1.80mꎻ2002年10月~2015年10月上㊁下荆江平滩河槽平均冲深分别为1.85m㊁1.20mꎮ上㊁下荆江河段分时段冲淤深度见表1ꎮ荆江不同的区间河道沿时程和流程呈冲淤交替变化ꎬ大多数地段河床总的情况是沿程冲刷ꎬ冲刷的部位主要是枯水河床ꎬ尤其是弯道凹岸中下段的近岸河床冲刷幅度相对较大ꎮ3.3㊀分汊㊁弯道㊁过渡段河势演变分汊性河段的的洲头冲刷后退㊁靠近主流的洲体侧缘崩塌ꎻ洲体一经人工控制ꎬ在比较长的时期内ꎬ出现洲体灭失和主支汊易位的概率较小ꎮ以关洲为例ꎬ见图2ꎮ图2㊀关洲近期平面(35.0m高程线)变化急弯段普遍出现主流撇弯切滩现象ꎬ弯道凸岸上边滩冲刷㊁下边滩有所回淤ꎻ弯道凸岸上边滩冲刷发展较快ꎬ弯道凸岸下边滩淤积相对较慢ꎬ但持续的时间相对较长ꎬ伴随着弯道顶冲点和凹岸近岸深槽向下游延伸ꎬ整个局部河段河势具有向下游缓慢蠕动的特点ꎮ弯道凹岸近岸河床冲刷区的调整变化ꎬ使得部分护岸工程段出现滑挫崩岸现象㊁护岸工程段紧邻72下游的未护岸段出现崩岸现象ꎻ已护岸工程段出现滑挫崩岸现象对河势影响有限ꎬ但对防洪影响明显ꎻ未护岸段出现崩岸现象对河势影响明显ꎮ枯水河床冲刷使过渡段散滩游动性增强ꎬ在航道工程的控导作用下ꎬ散滩基本被稳定在规划设计的平面范围内淤长联片ꎬ枯水河势趋向稳定变化ꎮ3.4㊀历史险工段㊁河道崩岸特性从历史深槽的监测分析成果来看:其冲刷下切已基本到达了一个极值ꎬ历史深槽所在局部河段枯水河床的冲刷拓宽比冲刷下切要更容易ꎻ新深槽往往在弯道凹岸下段近岸河床逐步形成ꎻ主流线平面位置不因河道深槽的冲淤变化而调整ꎬ主流线平面位置变化影响河道深槽冲淤分布ꎮ随着荆江河段人类工程的密度加大ꎬ对河势的控制力度将逐步增强ꎬ在较长时期内ꎬ主流将被控制在一定平面范围内变动ꎬ河道崩岸是河道演变的表现形式之一[2]ꎮ部分护岸近岸河床长期冲刷下切ꎬ在不进行水下工程维护加固的前提下ꎬ水下工程将逐步水毁失效ꎬ相关护岸段岸坡稳定风险经历了相当长时间的积累ꎬ发生崩岸将是必然的ꎬ护岸段崩岸具有时间周期性ꎻ少量局部护岸段小范围区域可能提前出现崩岸ꎬ呈现偶发性ꎮ主流贴岸下行的未护岸段ꎬ近岸河床长期冲刷下切具有持续性ꎬ在不进行守护的前提下ꎬ河岸崩塌将持续较长的时期ꎮ2006~2016年荆江河道崩岸统计见表2ꎮ表2㊀2006~2016年荆江河道崩岸统计序号年份崩岸处数/处崩长/km序号年份崩岸处数/处崩长/km12006136.5972012161.46220071920.3382013124.013200873.85920141911.74200920.71020152421.235201064.281120161410.5962011113.614㊀成果应用荆江河道演变监测及分析项目从2007年开始ꎬ实施10a来ꎬ每年进行河势查勘㊁水下地形测量㊁河道演变分析ꎬ编制年度河势查勘报告㊁河道演变分析成果报告等工作ꎬ并接受湖北省水利厅组织的专家验收ꎬ获得验收专家一致认可ꎮ根据河道监测分析成果ꎬ有助于确定荆江(湖北段)河势控制工程及三峡后续工作项目的规划范围和工程实施的先后次序ꎬ作为部分河道工程项目申报㊁规划设计的技术支撑ꎮ目前ꎬ已在河势控制应急工程㊁崩岸应急整治工程㊁码头防洪评价等方面得到了具体应用ꎬ效果良好ꎮ年度监测分析成果报告提供了荆江河道实时变化动态ꎬ为准确把握防汛重点㊁及时有效应对突发险情和应急整险提供了技术支持ꎮ5㊀结㊀语该项目探讨了荆江河势监测的分析研究方法ꎬ2007年使用传统的典型断面比较法㊁冲刷坑面积法㊁最深点分析法ꎻ2008年对研究方法进行了创新ꎬ首次提出了监测导线分析方法ꎻ2009~2010年在监测导线分析方法的基础上ꎬ结合传统分析方法ꎬ综合影响岸坡稳定各因素之间关系ꎬ整理了一套 岸坡稳定性综合评估体系 [3]ꎻ2013年引入包络线ꎬ完善了基于近岸地形监测成果资料的数据处理方法ꎻ2014年引入相关的时程变化图ꎬ用于发现监测岸段地形变化趋势和简化后续分析工作ꎮ通过以上分析评估体系ꎬ可以较全面㊁完整地反映荆江河道监测岸段岸坡稳定性状况ꎬ并对其进行风险预警ꎮ目前岸坡稳定性综合评估体系还不够完善ꎬ希望通过不断的研究探讨ꎬ逐步修订完善综合评估体系ꎬ摸索出荆江河道的演变规律ꎬ为荆江河道的治理提供科学决策ꎮ参考文献:[1]㊀余文畴ꎬ卢金友.长江河道崩岸与护岸[M].北京:中国水利水电出版社ꎬ2008.[2]㊀姚仕明ꎬ岳红艳ꎬ何广水ꎬ等.长江中游河道崩岸机理与综合治理技术[M].北京:科学出版社ꎬ2016. [3]㊀何广水ꎬ朱勇辉ꎬ邓彩云ꎬ等.湖北荆江河段2016年度河道监测成果分析报告[R].武汉:长江科学院ꎬ2017.(编辑:唐湘茜)82。

收稿日期:2005-12-28;修回日期:2006-05-10

基金项目:国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2003C B415203)

作者简介:彭严波,女,长江水利委员会水文局荆江水文水资源勘测局,高级工程师。

文章编号:1001-4179(2006)09-0082-02

长江荆江河段沙市三八滩演变机理分析

彭严波 段光磊

(长江水利委员会荆江水文水资源勘测局,湖北荆州434000)

摘要:三八滩位于长江上荆江沙市河弯,所在荆州市是长江中下游重点防洪城市。

近年来,特别是1998年大水

后,三八滩滩体及主支汊演变剧烈,对下游河势产生了较大影响,引起泥沙专家广泛关注。

依据沙市河段近40a 水沙资料和地形成果分析,表明三八滩汊道段断面过流面积、三八滩特征值与河段来水来沙具有良好的相关关系。

三八滩的演变主要受河段中高水出现时间和来沙影响。

分析表明,连续丰水多沙年三八滩淤积,连续枯水少沙年冲刷,且含沙量的变化是主要因素。

下荆江系统裁弯、葛洲坝水利枢纽运用、沮漳河改道及荆州长江大桥建设对三八滩演变也有一定影响。

三峡水库蓄水后较长一段时期内,若上游过渡段河势不出现很大变化,三八滩在目前基础上将难以大幅淤长。

关 键 词:河道演变;机理;分析;三八滩;荆江河段中图分类号:T V147 文献标识码:A

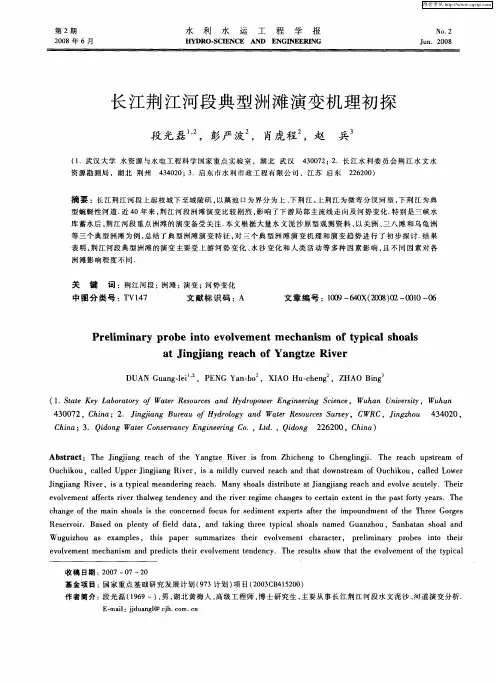

1 三八滩演变概况

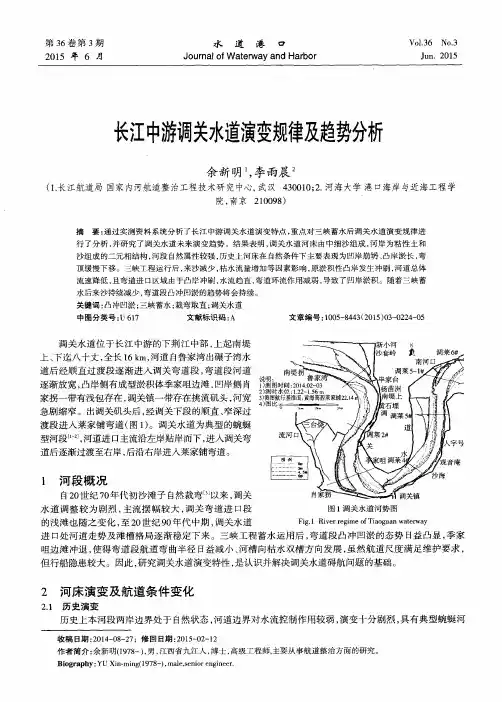

沙市河弯位于长江上荆江河段,上距葛洲坝水利枢纽约

140km ,为长江流经江汉平原的微弯分汊河段。

1966、1969年,河段下游下荆江实施了上车湾、中洲子人工裁弯,1972年发生了沙滩子自然裁弯。

沙市河弯地处江汉平原西南部,其地质组成为第四系沉积层,基岩以上为砾—砂—土三元结构。

河弯凹岸岸线已受护岸工程控制,凸岸局部地段岸线受人工控制,大部分为土、砾、砂结构;三八滩为砂、砾二相组成;河床质主要由中细沙组成(0.1~0.5mm )。

沙市河弯平面形态为两头窄、中间宽的微弯分汊型。

见图1。

1966年以前,沙市河弯处于自然状态,河段有冲有淤,洲滩随主流线和来水来沙的变化而演变。

多年来,沙市河弯平面形态基本稳定。

河势变化主要表现为主流线的摆动和洲滩的消长。

三八滩位于沙市河弯中部,1900年以前尚未出现,1925年以前为散乱的江心滩,1933年左右基本形成完整的江心洲形态,1950年前称为新窖金洲。

1950年初期三八滩洲顶高程达38m (吴淞基面),故称三八滩。

多年来三八滩有冲有淤,总的呈冲刷萎缩的态势。

其总的变化趋势是滩长缩短、面积缩小。

滩顶高程从1960~1998年呈缓慢淤高之势,从36.8m 逐渐淤高至42.7m 。

1998年后随着高滩部分的冲刷萎缩。

至2004年,顶高降至36.8m 。

1966~2004年,三八滩分汊段以冲滩为主。

左汊槽位较稳定,右汊的口门至中部段槽位多年来左右位移,位置不稳定。

多数年份左汊分流比大于右汊分流比,左汊为主汊;当枯季流量小

于5000m 3Πs 时,右汊分流比大于左汊分流比而成为主汊。

图1 三八滩汊道段河势

2 三八滩演变机理分析

由于三八滩汊道段两岸修建了堤防,岸线稳定,因此,河床

变化主要体现在三八滩及其两汊的冲淤变化。

天然河流的演变是由多方面极其复杂的因素决定的,其中河段进口的来水来沙条件是一个决定性因素。

考虑到流量及沙量对洲滩影响较大,故应用沙市水文站实测的1965年后的水文泥沙资料地形资料,分析汊道段断面过流面积、三八滩面积、滩宽等变化与较大流量持续时间、含沙量之间关系。

另外,分析上游过渡段河势变化及人类活动影响。

考虑到河床变形滞后于水沙变化,断面及三八滩特征值采用各时段末

第37卷第9期人 民 长 江

V ol.37,N o.9

2006年9月

Y angtze River Sep., 2006

资料。

根据以往研究,沙市河段造床流量约20000m 3Πs ,主要考虑

到流量造床作用,故选取大于20000m 3

Πs 流量天数。

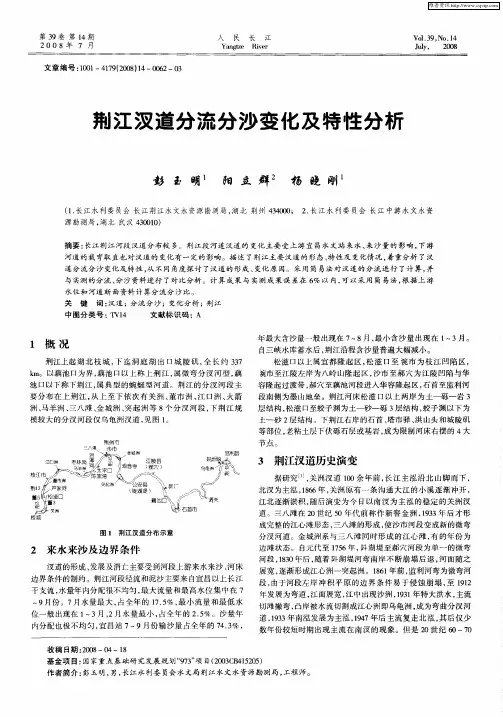

2.1 汊道段过流面积变化与来水来沙关系

由于三八滩汊道断面形态为“W ”型,两岸修建了堤防,河床变化主要是三八滩的变化,所以汊道横断面过流面积的变化可从侧面反映滩的变化。

统计1967~1970、1971~1975、1976~1980、1981~1987、1988~1991、1992~1993、1994~1996、1997~1998、1999~2002、2003~2004年(以下同)10个时段平均每年出

现20000m 3Πs 以上流量天数T (d )、年平均含沙量S (kg Πm 3

)及时段末河段出现20000m 3Πs 流量时汊道段荆40、荆41和荆42断面平均过流面积,点绘关系图,见图2。

图2 三八滩汊道过流面积与水沙关系

图2表明,中水期三八滩汊道断面过流面积与较大流量出现时间、含沙量有一定关系。

由图2知,中高水持续时间越长、含沙量越大、汊道断面过流面积减小;反之,过流面积扩大。

且含沙量的变化比中高流量持续天数更敏感。

由于汊道段断面面积的变化主要反映在洲滩

变化,所以可以推论连续丰水多沙年三八滩淤积,连续枯水少沙年冲刷。

特别是含沙量的变化是主要因素。

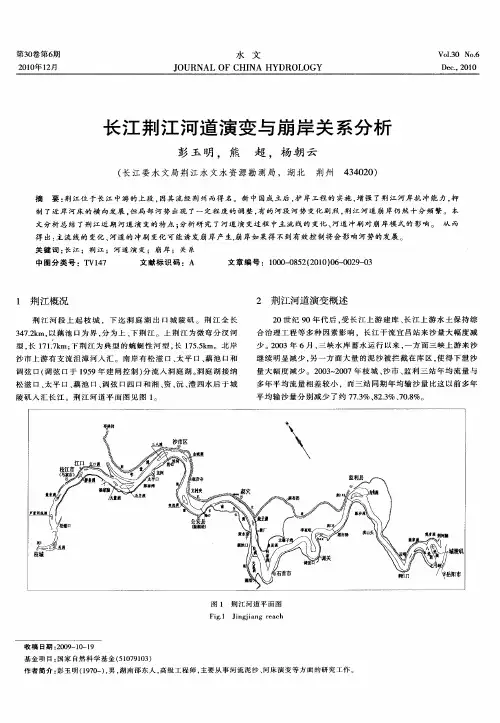

2.2 三八滩滩宽、面积、体积与来水来沙关系

统计上述时段Q >20000m 3

Πs 年平均出现时间T (d )、前

时段年平均含沙量S (kg Πm 3

)与时段末三八滩30m 等高线滩面

积A T (km 2)、平均宽度B T (m )之间建立相关关系,见图3和图

4。

上述2图表明,它们相关关系良好,可以表示为:

A T =0.846e 0.0375x

,X =T 3S

1.5

R 2=0.884

(1)B T =576e

0.022x

,X =T 3S

1.5

R 2=0.758

(2)

由式(1)、式(2)可知,河段含沙量越大,中高水持续时间越长,三八滩面积增大,滩宽扩大;反之缩小,而含沙量的变化影响更大。

可以认为,连续丰水多沙年三八滩淤积,连续枯水少沙年冲刷。

由于三八滩高程较高,低水不上滩,对三八滩演变影响有限,所以中高水上滩后,含沙量较大时,滩顶淤积。

2.3 上游河势变化及人类活动的影响

1967~1972年,下荆江先后发生了中洲子、上车湾、沙滩子3

处裁弯,缩短河长流程约78km ,导致上游河段比降增大,水位下降,四口分流减少,荆江泄量加大;1981年葛洲坝水利枢纽截流后一段时期,下游河道冲刷。

以上人类活动对沙市河弯一定时段内的河床深槽冲刷及水位下降有较大的影响。

1993年初沮漳河出口上移至马羊洲右汊出口处后,新出口

加大了长江水流的顶托作用,促使主泓线向南移动。

1993年以来,太平口南泓流量加大,河槽发生持续性冲刷,并将太平口心

滩冲刷切割下移。

太平口过渡段主流线由北转南南,主泓由原来的沿左岸(左汊)一直向下游转变为由右岸逐渐向三八滩北岸过渡,三八滩洲头就受到冲刷,逐渐萎缩下移。

杨家脑至滩头约10km 河段开采江砂频繁,特别是陈家湾附近靠右岸采砂(卵石)、滩头采砂(沙质)对过渡段和汊道进口段深泓走向有一定影响。

1998年3月,横跨三八滩中部的荆州长江公路大桥动工兴建,局部桥墩有小范围的壅水和绕流冲刷,对三八滩演变有一定影响。

图3 三八滩滩宽与T 、S

的关系

图4 三八滩面积与T 、S 的关系

3 三八滩演变趋势分析

上述分析结论表明,三八滩演变主要受河段来水来沙影响,

且演变过程具有滞后性。

2003年6月三峡水库蓄水后,下泄沙量大幅减少,流量过程基本保持不变,根据式(1)和式(2),三八滩面积和滩宽减小。

所以,若上游过渡段河势不出现很大变化,三峡水库蓄水后较长一段时期内,三八滩在目前基础上将难以大幅淤长。

4 结语

依据沙市河段近40a 水沙资料和地形成果分析,表明三八

滩汊道段断面过流面积、三八滩特征值与河段来水来沙具有良好的相关关系。

三八滩的演变主要受河段中高水出现时间和来沙影响。

分析表明,连续丰水多沙年三八滩淤积,连续枯水少沙年冲刷,且含沙量的变化是主要因素。

下荆江系统裁弯、葛洲坝水利枢纽运用、沮漳河改道及荆州长江大桥建设对三八滩演变也有一定影响。

三峡水库蓄水后较长一段时期内,若上游过渡段河势不出现很大变化,三八滩在目前基础上将难以大幅淤长。

(编辑:刘毅)

3

8第9期彭严波等:长江荆江河段沙市三八滩演变机理分析。