中国建筑史第一章古代建筑(封建社会初期)

- 格式:ppt

- 大小:1.60 MB

- 文档页数:34

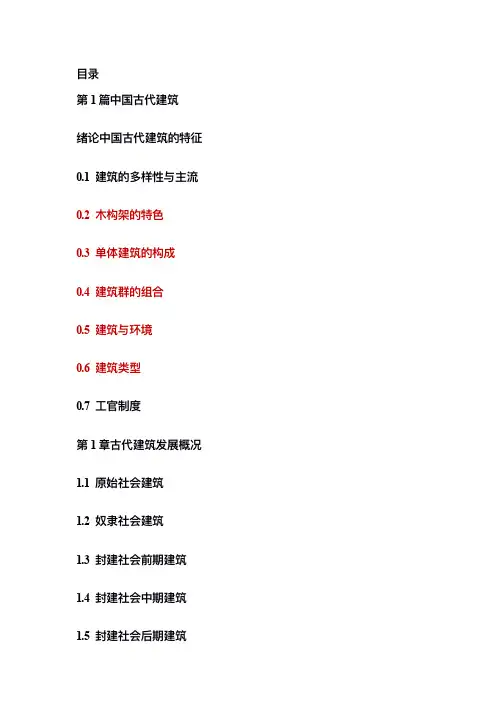

⽬目录第1篇中国古代建筑绪论中国古代建筑的特征0.1建筑的多样性与主流0.2⽊木构架的特⾊色0.3单体建筑的构成0.4建筑群的组合0.5建筑与环境0.6建筑类型0.7⼯工官制度第1章古代建筑发展概况1.1原始社会建筑1.2奴⾪隶社会建筑1.3封建社会前期建筑1.4封建社会中期建筑1.5封建社会后期建筑第2章城市建设2.1概说2.2汉⾄至明清的都城建设2.3地⽅方城市的建设第3章住宅与聚落3.1概说3.2实例例第4章宫殿、坛庙、陵墓4.1宫殿4.2坛庙4.3陵墓第5章宗教建筑5.1概说5.2佛寺、道观及清真寺5.3佛塔经幢5.4⽯石窟摩崖造像第6章园林林与⻛风景建设6.1概说6.2明清皇家苑囿6.3明清江南私家园林林6.4⻛风景建设第7章建筑意匠7.1营造活动中的观念形态7.2选址与布局7.3审美与建筑设计第8章古代⽊木构建筑的特征与详部演变8.1台基、踏道、栏杆、铺地8.2⼤大⽊木作8.3墙壁8.4屋顶8.5装修8.6⾊色彩与装饰第9章清式建筑做法9.1⼤大⽊木作9.2⽯石作与瓦作9.3⼩小⽊木作9.4彩画作第2篇近代中国建筑(1840—1949年年)第10章建筑发展概况10.1近代中国建筑的历史地位10.2近代中国建筑的发展历程第11章城市建设11.1近代中国的城市转型11.2近代城市的主要类型11.3近代中国第⼀一⼤大都市——上海海11.4旧都北北京的近代演进11.5⾸首都南京的规划、建设第12章建筑类型与建筑技术12.1居住建筑12.2公共建筑12.3⼯工业建筑12.4建筑技术第13章建筑制度、建筑教育与建筑设计机构13.1近代建筑制度的建⽴立13.2建筑教育13.3建筑设计机构和近代中国建筑师第14章建筑形式与建筑思潮14.1洋式建筑:折中主义基调14.2传统复兴:三种设计模式14.3现代建筑:多渠道起步第3篇现代中国建筑第15章现代中国建筑发展概述15.1历史的格局15.2历史分期及各期建筑状况15.3建筑类型及技术的发展变化第16章城市规划与城市建设16.1半个世纪以来的发展概况16.2⾃自律律时期的城市规划与建设16.3放时期的城市规划与建设第17章建筑作品与建筑思潮17.1⾃自律律时期的作品与思潮17.2开放时期的作品与潮流第18章建筑教育与学术发展18.1建筑教育18.2建筑学术活动第19章台湾、⾹香港、澳⻔门的建筑19.1现代台湾的建筑19.2现代⾹香港建筑19.3现代澳⻔门建筑附录附录1古建筑名词解释附录2课程参考书⽬目附录3中国历史简表附录4中国的世界⾃自然与⽂文化遗产附录5中国历史⽂文化名城。

第一章中国古代建筑史一、中国古代建筑概况1、我国古代建筑具有卓越的成就和独特的风格,在世界建筑史上占有重要的地位。

2、我国古代建筑经历了原始社会、奴隶社会、封建社会三个历史阶段,其中封建社会是形成我国古典建筑的主要阶段。

3、中国古代建筑在城市规划、建筑群组织、园林设计、民居、建筑空间处理、建筑艺术与材料结构的和谐统一、设计方法、施工技术等方面有卓越的创造,形成一种成熟、独特的体系。

二、中国古建发展阶段1、原始社会阶段(六、七千年前—公元前21世纪)原始社会阶段是建筑形成的初期。

历经原始人群阶段,母系社会—仰韶文化,父系社会—龙山文化。

2、奴隶社会阶段(公元前1世纪—公元前476年)奴隶社会标志着人类文明的开始。

我国大规模的建筑活动是从奴隶社会开始的。

这个时期城市、宫殿建筑从产生到发展。

奴隶社会经历了夏、商、周、春秋。

我国奴隶社会建筑特点:(1)城市、宫殿、陵墓建筑形成并在平面布局上已形成了均衡对称。

(2)形成了木构架外观形式与固有特征。

(3)建筑制度、工官制度建立。

(4)建筑施工方法上的手段。

五法:“矩定方、规定圆、绳定直、水定平、垂定正。

”(5)、建筑材料:瓦、砖3、封建社会阶段(公元前475年—公元1911年)(前期)战国、秦、汉、三国、两晋、南北朝(公元前475年—公元1911年)封建社会前期建筑在奴隶社会的基础上进一步发展,尤其是城市、宫殿建筑,并且园林建筑、佛教建筑出现。

(中期)隋、唐、五代十国、宋(辽、金)(公元前475年—公元1911年)隋唐至宋是我国封建社会的鼎盛时期,也是我国古代建筑的成熟时期,无论在城市建设、木架建筑、砖石建筑、建筑装饰、设计和施工技术方面都有巨大发展。

(后期)元、明、清(公元前475年—公元1911年)我国封建社会的晚期,政治、经济、文化发展较迟缓,各时期建筑发展虽缓慢、但均有所进步。

各朝代概况一、商(公元前475年—公元1911年)特征:商朝是我国奴隶社会大发展时期,是中华民族形成阶段。

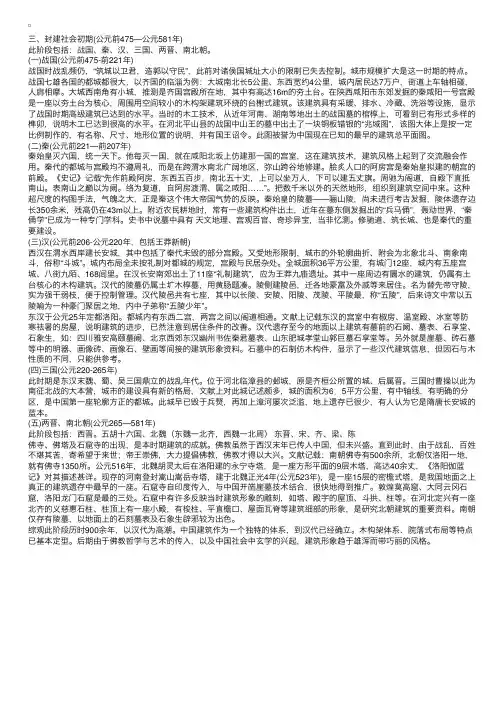

三、封建社会初期(公元前475—公元581年)此阶段包括:战国、秦、汉、三国、两晋、南北朝。

(⼀)战国(公元前475-前221年)战国时战乱频仍,“筑城以卫君,造郭以守民”,此前对诸侯国城址⼤⼩的限制已失去控制。

城市规模扩⼤是这⼀时期的特点。

战国七雄各国的都城都很⼤,以齐国的临淄为例:⼤城南北长5公⾥、东西宽约4公⾥,城内居民达7万户,街道上车轴相碰,⼈肩相摩。

⼤城西南⾓有⼩城,推测是齐国宫殿所在地,其中有⾼达16m的夯⼟台。

在陕西咸阳市东郊发掘的秦咸阳⼀号宫殿是⼀座以夯⼟台为核⼼,周围⽤空间较⼩的⽊构架建筑环绕的台榭式建筑。

该建筑具有采暖、排⽔、冷藏、洗浴等设施,显⽰了战国时期⾼级建筑已达到的⽔平。

当时的⽊⼯技术,从近年河南、湖南等地出⼟的战国墓的棺椁上,可看到已有形式多样的榫卯,说明⽊⼯已达到很⾼的⽔平。

在河北平⼭县的战国中⼭王的墓中出⼟了⼀块铜板错银的“兆域图”,该图⼤体上是按⼀定⽐例制作的,有名称、尺⼨、地形位置的说明,并有国王诏令。

此图被誉为中国现在已知的最早的建筑总平⾯图。

(⼆)秦(公元前221—前207年)秦始皇灭六国,统⼀天下。

他每灭⼀国,就在咸阳北坂上仿建那⼀国的宫室,这在建筑技术,建筑风格上起到了交流融会作⽤。

秦代的都城与宫殿均不遵周礼,⽽是在跨渭⽔南北⼴阔地区,弥⼭跨⾕地修建。

脍炙⼈⼝的阿房宫是秦始皇拟建的朝宫的前殿。

《史记》记载“先作前殿阿房,东西五百步,南北五⼗丈,上可以坐万⼈,下可以建五丈旗。

周驰为阁道,⾃殿下直抵南⼭。

表南⼭之巅以为阙。

络为复道,⾃阿房渡渭、属之咸阳……”。

把数千⽶以外的天然地形,组织到建筑空间中来。

这种超尺度的构图⼿法,⽓魄之⼤,正是秦这个伟⼤帝国⽓势的反映。

秦始皇的陵墓——骊⼭陵,尚未进⾏考古发掘,陵体遗存边长350余⽶,残⾼仍在43m以上。

附近农民耕地时,常有⼀些建筑构件出⼟,近年在墓东侧发掘出的“兵马俑”,轰动世界,“秦俑学”已成为⼀种专门学科。

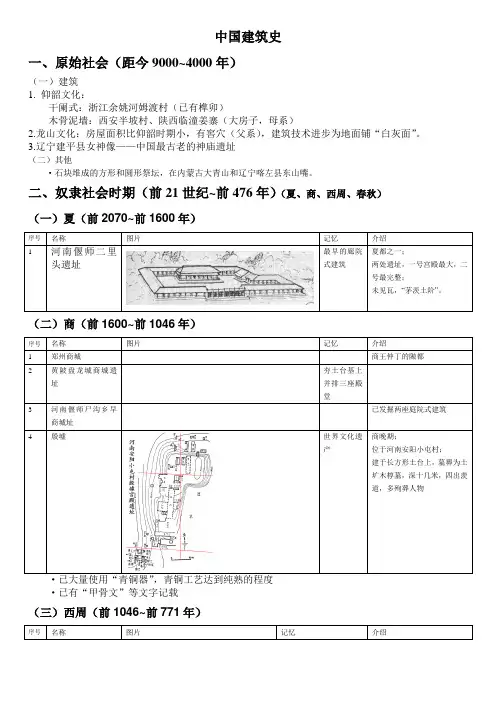

中国建筑史一、原始社会(距今9000~4000年)(一)建筑1. 仰韶文化:干阑式:浙江余姚河姆渡村(已有榫卯)木骨泥墙:西安半坡村、陕西临潼姜寨(大房子,母系)2.龙山文化:房屋面积比仰韶时期小,有窖穴(父系),建筑技术进步为地面铺“白灰面”。

3.辽宁建平县女神像——中国最古老的神庙遗址(二)其他·石块堆成的方形和圆形祭坛,在内蒙古大青山和辽宁喀左县东山嘴。

二、奴隶社会时期(前21世纪~前476年)(夏、商、西周、春秋)(一)夏(前2070~前1600年)序号名称图片记忆介绍1 河南偃师二里头遗址最早的廊院式建筑夏都之一;两处遗址,一号宫殿最大,二号最完整;未见瓦,“茅茨土阶”。

(二)商(前1600~前1046年)序号名称图片记忆介绍1 郑州商城商王仲丁的隞都2 黄陂盘龙城商城遗址夯土台基上并排三座殿堂3 河南偃师尸沟乡早商城址已发掘两座庭院式建筑4 殷墟世界文化遗产商晚期;位于河南安阳小屯村;建于长方形土台上,墓葬为土圹木椁墓,深十几米,四出羡道,多殉葬人物·已大量使用“青铜器”,青铜工艺达到纯熟的程度·已有“甲骨文”等文字记载(三)西周(前1046~前771年)序号名称图片记忆介绍1 陕西岐山凤雏村中国第一四合院(即中轴对称,前堂后室,内外有别)二进院寺庙建筑2 湖北岐春出土一处建筑遗址干阑式建筑·《周礼考工记》·瓦的发明,以上建筑使用瓦、脱离了“茅茨土阶”;陶水管的使用;三合土抹面·有宗教分封,不能僭越(公侯伯子男,不准超过王城的1/3、1/5、1/9)(四)春秋(前770~前476年)序号名称图片记忆介绍1 秦都城雍城出土了36cmx14cm*6cm青灰色砖、花纹空心砖;秦国雍城宗庙遗址居中为太庙,左右为昭、穆二庙祭祀坑,识别祭祀性建筑的标志。

庙后方亭式建筑,左右对称,布局严整。

·“高台榭,美宫室”,防刺客、防洪水、供帝王登临之乐·人物:公输班-鲁班·开始修筑长城·瓦大量使用·有建筑装饰:“山节藻棁”,“丹楹刻桷”(shān jié zǎo zhuō)(dān yíng kè jué)三、封建社会初期(前475~公元581)(战国、秦、汉、三国、两晋、南北朝)(一)战国(前475~前221)序号名称图片记忆介绍1 陕西咸阳市秦咸阳一号宫殿以夯土台为核心,周围木构架环绕的台榭式建筑,有采暖、排水、冷藏、洗浴一层夯土、绕以回廊;二层中为二层主体建筑,西二室、东南一室、东北转角敞厅;绕以回廊·各国国都都很大,齐国为例,南北5公里、东西4公里,有高16m 的夯土台,居民7万户 ·“筑城以为君,造郭以守民”·木工技术:棺椁有多样的榫卯(木工已达到很高的水平) ·战国中山王墓中出土铜板错银“兆域图”(最早的建筑总平面图)(二)秦(前221~前206)序号名称 图片 记忆 介绍 1 阿房宫2秦始皇陵墓-骊山陵(未开挖)边长350m ,残高43m 以上;墓东侧兵马俑·秦都、宫殿不遵周礼(跨渭水南北广阔地区,弥山跨谷建) ·秦重要建筑:修驰道、筑长城(三)汉(前206~公元220)序号名称 图片 记忆 介绍1 长安城第七大城 “斗城”,未按周礼;建于西汉渭水南岸;S=36平方公里,城门12座,5座宫殿,八街九陌,168闾里 2 汉长安南邻出土11座礼制建筑 王莽九庙遗址,仍属土台核心的木构建筑3四川雅安高颐墓阙汉代地面以上遗存的建筑有墓前的石阙、墓表、石亨堂、石象生等,另外就是崖墓、砖石墓等中的明器、画像砖、画像石、壁画等间接地建筑形象资料。

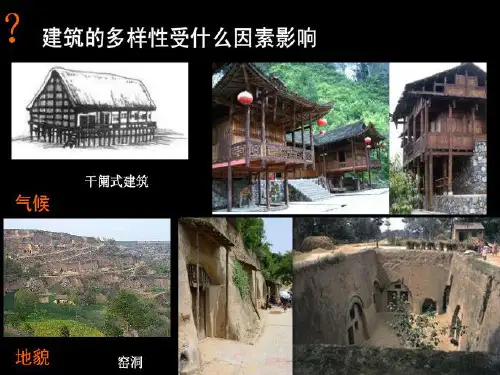

绪论中国古代建筑的特征0.1 建筑的多样性与主流1建筑的多样性:南方山区有架空的竹、木建筑--“干阑(下层用柱子架空,上层作居住用,认为是由原始社会的巢居发展而来)北方游牧民族有便于迁徙的轻木骨架覆以毛毡的毡包式居室新疆维吾尔族居住的干旱少雨地区有土墙平顶或土坯拱顶房屋黄河中上游利用原木垒成墙体的“井干”式建筑全国大部分地区则使用木构承重的建筑2建筑的主流:木构承重建筑——优点:a取材方便b适应性强c有较强的抗震性能d施工速度快e便于修缮搬迁缺陷:a木材稀少b易发生火灾c用量大d难以满足大空间需求0.2 木构架的特色1穿斗式木构件:(或称“串斗”式,广泛用于江西、湖南、四川等地区)构架用料小,柱子排列密,用于空间尺度不大的室内特点:a用穿枋把柱子串联起来,形成一榀榀的房架b檩条直接搁置在柱头上c在沿檩条方向,再用斗枋把柱子串联起来2抬梁式木构件:(多用于北方地区及宫殿、庙宇等规模较大的建筑)可采用跨度大的梁,取得较大的室内空间特点:a柱上搁置梁头,梁头上搁置檩条,梁上再用矮柱支起较短的梁(梁总数可达3-5根)b柱上采用斗拱时,梁头搁置于斗拱上我国北方屋面设保温层(一般用土加石灰构成)3斗拱:定义:主要由斗、拱、昂构成。

一般使用在高级官式建筑。

最早形象见于周代铜器命名:宋代称“铺作”,清代称“斗科”或“斗拱”,江南称“牌科”分类:柱头上的斗拱称为柱头铺作(清称柱头科),是承托屋檐重量的主体两柱之间置于阑额(清称额枋)称为补间铺作(清称平身科),起辅助支撑角柱上的称为转角铺作(清称角科),起承托角梁及屋角作用作用:是在柱子上伸出悬臂梁承托出檐部分的重量。

唐宋前重结构,明清以后重装饰。

(注意斗拱的命名)4其他:叉手:台基:柱础:0.3 单体建筑的构成1单体建筑的特点:简明:是指平面以“间”为单位真实:是指对结构的真实性显示——结构的暴露:a表现木材力学的性b改善木材通风条件c便于及时维修有机:室内空间的灵活分隔另一个特点:平面、结构、造型三者不可分割性2屋顶的命名和识图0.4 建筑群的组合1庭院:概念:由屋宇、围墙、走廊围合而成的内向性封闭空间,是中国古代建筑群体布局的灵魂。

中国建筑史绪论:中国古代建筑的特征一:单体建筑的构成:①单体建筑的基本组成单位:间构成单座建筑,间由相邻两榀房加构成。

②槽”概念:宋代殿阁类建筑术语,指殿身内由一系列柱子与斗拱划分空间的方式,也指该列柱列与斗拱所在的轴线,《营造法式》有殿阁分槽平面图4种,金厢斗底槽,分心斗底槽,单槽,双槽。

单槽:内柱将平面划分为大小不等的两个区域。

(山西晋祠圣母殿)双槽:内柱将平面划分为大小不等的三个区域(唐大明宫含元殿,北京故宫太和殿)分心槽:以一列中柱及柱上斗拱将殿身划分为前后相同的两个空间,一般用作殿门。

(河北蓟县独乐寺山门)金厢斗底槽:殿身内有一圈柱列与斗拱,将殿身空间划分为内外两层空间组成,外层环包内层。

(佛光寺大殿)③其他相关概念:生起:建筑的檐柱由当心间向两端升高,依次逐柱升高,因此檐口呈一条缓和的曲线。

侧脚:把建筑物的一圈檐柱柱脚向外抛出,柱头向内收进,其目的是借助于屋顶重量,产生水平推力,增加木构架的内聚力,以防散架或倾倒。

檐柱:位于建筑物外围的柱子。

金柱:位于檐柱以内,除了处于建筑纵轴线以外的所有柱子。

反宇向阳:古代房屋檐翼角向上翘起,为了接受更多的阳光。

副阶周匝:塔身,殿身周围包绕一圈外廊。

二:建筑群的组合:建筑群组合的基本原则及实例(北京故宫、天坛);庭院的围合方式——在主房与院门之间用墙围合(用廊围合)主房前两则东西相对各建厢房一间,前设院墙与院门,通称“三合院”。

将轴线延伸并向两侧展开,组成三条或五条轴线并列的组合群体。

纵横轴线方向都作对称布置。

实例—北京故宫—中轴线上自南而北有大清门(低、小)—T形狭长庭院—天安门(高、大)—长方形庭院—端门(高、大)—纵长形庭院—午门(高、大)—横长宽阔庭院—太和门(低)—方型宽大庭院—太和殿(高、大)。

天坛—1)天坛的规制仍存明初天地合祭的痕迹,北面两角墙呈圆形,南为方形,象征天圆地方2)整个建筑组群有内外两重围墙环绕,总面积280公顷。

3)由于传统礼制关系,天坛位于大街东侧,主要入口设在西面4)按使用性质分为四组,南部有祭天圜丘及附属建筑,北部以祈祷丰年的祈年殿为主体,内围墙西门内南侧为斋宫,外围墙西门内建有饲养祭祀用牲畜的牺牲所和舞乐人员居住的神乐署。