文言翻译——特殊句式

- 格式:ppt

- 大小:1.32 MB

- 文档页数:9

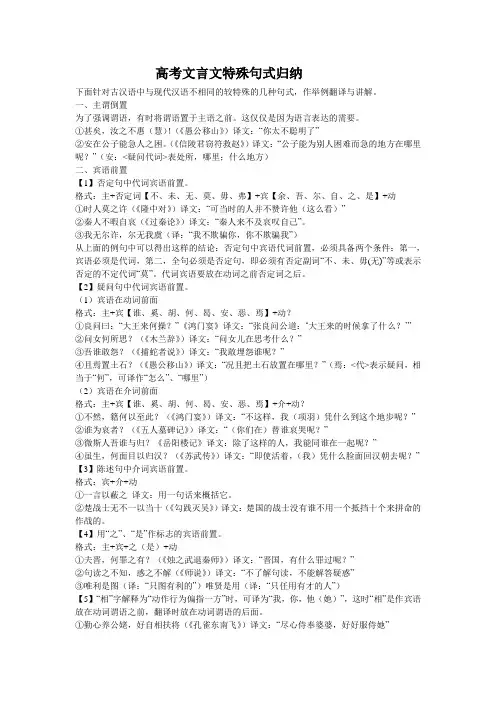

高考文言文特殊句式归纳下面针对古汉语中与现代汉语不相同的较特殊的几种句式,作举例翻译与讲解。

一、主谓倒置为了强调谓语,有时将谓语置于主语之前。

这仅仅是因为语言表达的需要。

①甚矣,汝之不惠(慧)!(《愚公移山》)译文:“你太不聪明了”②安在公子能急人之困。

(《信陵君窃符救赵》)译文:“公子能为别人困难而急的地方在哪里呢?”(安:<疑问代词>表处所,哪里;什么地方)二、宾语前置【1】否定句中代词宾语前置。

格式:主+否定词【不、未、无、莫、毋、弗】+宾【余、吾、尔、自、之、是】+动①时人莫之许(《隆中对》)译文:“可当时的人并不赞许他(这么看)”②秦人不暇自哀(《过秦论》)译文:“秦人来不及哀叹自己”。

③我无尔诈,尔无我虞(译:“我不欺骗你,你不欺骗我”)从上面的例句中可以得出这样的结论:否定句中宾语代词前置,必须具备两个条件:第一,宾语必须是代词,第二,全句必须是否定句,即必须有否定副词“不、未、毋(无)”等或表示否定的不定代词“莫”。

代词宾语要放在动词之前否定词之后。

【2】疑问句中代词宾语前置。

(1)宾语在动词前面格式:主+宾【谁、奚、胡、何、曷、安、恶、焉】+动?①良问曰:“大王来何操?”《鸿门宴》译文:“张良问公道:‘大王来的时候拿了什么?’”②问女何所思?(《木兰辞》)译文:“问女儿在思考什么?”③吾谁敢怨?(《捕蛇者说》)译文:“我敢埋怨谁呢?”④且焉置土石?(《愚公移山》)译文:“况且把土石放置在哪里?”(焉:<代>表示疑问,相当于“何”,可译作“怎么”、“哪里”)(2)宾语在介词前面格式:主+宾【谁、奚、胡、何、曷、安、恶、焉】+介+动?①不然,籍何以至此?(《鸿门宴》)译文:“不这样,我(项羽)凭什么到这个地步呢?”②谁为哀者?(《五人墓碑记》)译文:“(你们在)替谁哀哭呢?”③微斯人吾谁与归?《岳阳楼记》译文:除了这样的人,我能同谁在一起呢?”④虽生,何面目以归汉?(《苏武传》)译文:“即使活着,(我)凭什么脸面回汉朝去呢?”【3】陈述句中介词宾语前置。

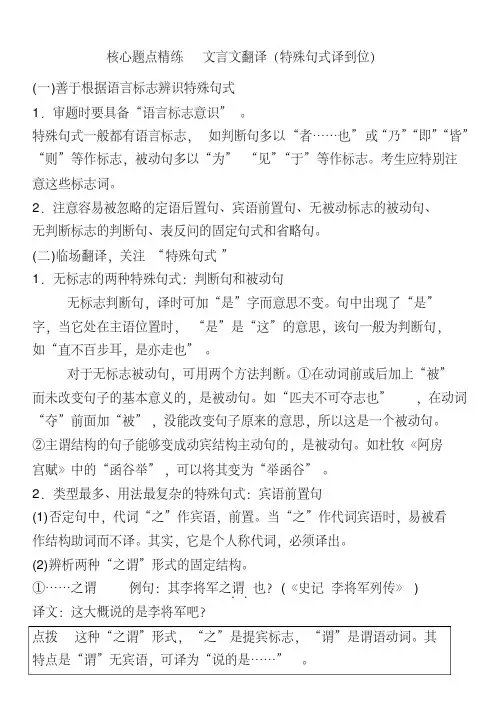

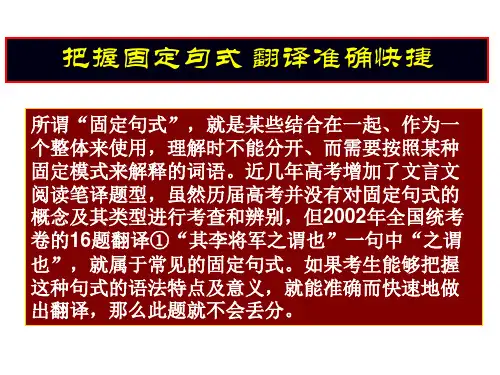

核心题点精练文言文翻译(特殊句式译到位)(一)善于根据语言标志辨识特殊句式1.审题时要具备“语言标志意识”。

特殊句式一般都有语言标志,如判断句多以“者……也”或“乃”“即”“皆”“则”等作标志,被动句多以“为”“见”“于”等作标志。

考生应特别注意这些标志词。

2.注意容易被忽略的定语后置句、宾语前置句、无被动标志的被动句、无判断标志的判断句、表反问的固定句式和省略句。

(二)临场翻译,关注“特殊句式”1.无标志的两种特殊句式:判断句和被动句无标志判断句,译时可加“是”字而意思不变。

句中出现了“是”字,当它处在主语位置时,“是”是“这”的意思,该句一般为判断句,如“直不百步耳,是亦走也”。

对于无标志被动句,可用两个方法判断。

①在动词前或后加上“被”而未改变句子的基本意义的,是被动句。

如“匹夫不可夺志也”,在动词“夺”前面加“被”,没能改变句子原来的意思,所以这是一个被动句。

②主谓结构的句子能够变成动宾结构主动句的,是被动句。

如杜牧《阿房宫赋》中的“函谷举”,可以将其变为“举函谷”。

2.类型最多、用法最复杂的特殊句式:宾语前置句(1)否定句中,代词“之”作宾语,前置。

当“之”作代词宾语时,易被看作结构助词而不译。

其实,它是个人称代词,必须译出。

(2)辨析两种“之谓”形式的固定结构。

①……之谓例句:其李将军之谓..也?(《史记·李将军列传》)译文:这大概说的是李将军吧?点拨这种“之谓”形式,“之”是提宾标志,“谓”是谓语动词。

其特点是“谓”无宾语,可译为“说的是……”。

②(此、是)之谓……例句:大而化之之谓..圣。

译文:道德思想光大到能够随机应变的境界就叫作圣人了。

点拨与上一种句型相比,其不同之处在于宾语在谓语动词后,“之”取消句子独立性,可译为“这就叫作……”。

3.最容易被忽略的特殊句式:定语后置句定语后置句是考生在翻译过程中最易忽略、最不能译到位的句式之一。

虽说有标志,但实践中很难把握。

这里,有一个方法可以辅助判断:当要译成“……的人中有……的”时,它极有可能是定语后置句。

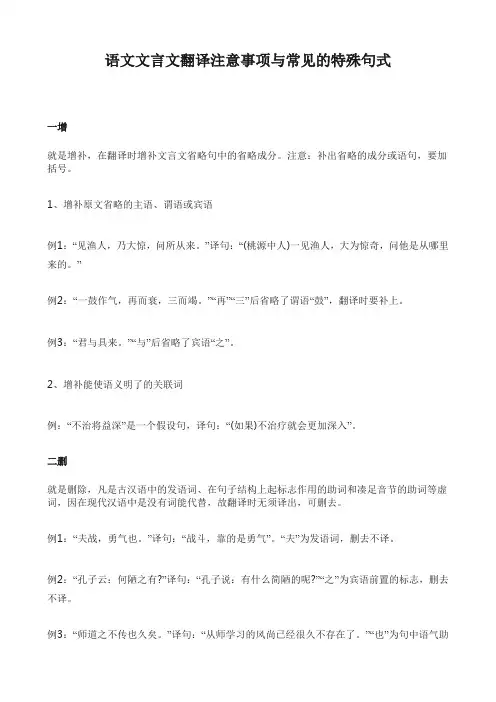

语文文言文翻译注意事项与常见的特殊句式一增就是增补,在翻译时增补文言文省略句中的省略成分。

注意:补出省略的成分或语句,要加括号。

1、增补原文省略的主语、谓语或宾语例1:“见渔人,乃大惊,问所从来。

”译句:“(桃源中人)一见渔人,大为惊奇,问他是从哪里来的。

”例2:“一鼓作气,再而衰,三而竭。

”“再”“三”后省略了谓语“鼓”,翻译时要补上。

例3:“君与具来。

”“与”后省略了宾语“之”。

2、增补能使语义明了的关联词例:“不治将益深”是一个假设句,译句:“(如果)不治疗就会更加深入”。

二删就是删除,凡是古汉语中的发语词、在句子结构上起标志作用的助词和凑足音节的助词等虚词,因在现代汉语中是没有词能代替,故翻译时无须译出,可删去。

例1:“夫战,勇气也。

”译句:“战斗,靠的是勇气”。

“夫”为发语词,删去不译。

例2:“孔子云:何陋之有?”译句:“孔子说:有什么简陋的呢?”“之”为宾语前置的标志,删去不译。

例3:“师道之不传也久矣。

”译句:“从师学习的风尚已经很久不存在了。

”“也”为句中语气助词,起到舒缓语气的作用,没有实在意义。

在翻译时,完全可以去掉。

三调就是调整,在翻译文言文倒装句时,应把古汉语倒装句式调整为现代汉语句式,使之符合现代汉语表达习惯,才能使译句通顺。

这就需要调整语句语序,大体有三种情况:1、前置谓语后移例:“甚矣!汝之不惠。

”可调成“汝之不惠甚矣”。

2、后置定语前移例:“群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏。

”可调成“能面刺寡人之过群臣吏民”。

3、前置宾语后移例:“何以战?”可调成“以何战”。

4、介宾短语前移。

“还自扬州。

”可调成“自扬州还”。

四留就是保留,凡是古今意义相同的词、专有名词、国号、年号、人名、物名、人名、官职、地名等,在翻译时可保留不变。

例:“庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。

”译句:“庆历四年的春天,滕子京被贬到巴陵郡做太守。

”“庆历四年”为年号,“巴陵郡”是地名,可直接保留。

五扩就是扩展。

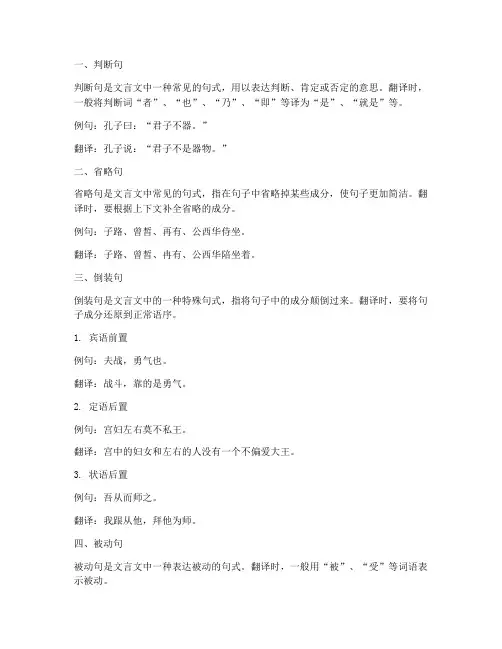

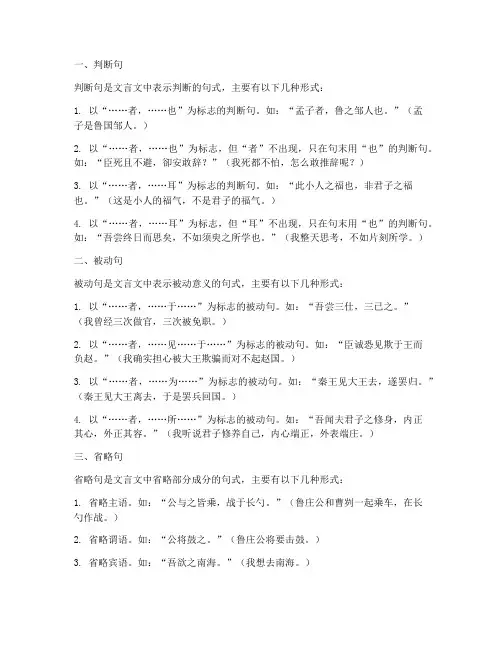

一、判断句判断句是文言文中一种常见的句式,用以表达判断、肯定或否定的意思。

翻译时,一般将判断词“者”、“也”、“乃”、“即”等译为“是”、“就是”等。

例句:孔子曰:“君子不器。

”翻译:孔子说:“君子不是器物。

”二、省略句省略句是文言文中常见的句式,指在句子中省略掉某些成分,使句子更加简洁。

翻译时,要根据上下文补全省略的成分。

例句:子路、曾皙、再有、公西华侍坐。

翻译:子路、曾皙、冉有、公西华陪坐着。

三、倒装句倒装句是文言文中的一种特殊句式,指将句子中的成分颠倒过来。

翻译时,要将句子成分还原到正常语序。

1. 宾语前置例句:夫战,勇气也。

翻译:战斗,靠的是勇气。

2. 定语后置例句:宫妇左右莫不私王。

翻译:宫中的妇女和左右的人没有一个不偏爱大王。

3. 状语后置例句:吾从而师之。

翻译:我跟从他,拜他为师。

四、被动句被动句是文言文中一种表达被动的句式。

翻译时,一般用“被”、“受”等词语表示被动。

例句:孟子见梁惠王。

翻译:孟子见到梁惠王。

五、疑问句疑问句是文言文中表达疑问的句式。

翻译时,一般用“吗”、“呢”等疑问语气词。

例句:子曰:“何如?”翻译:孔子说:“怎么样?”六、固定句式固定句式是文言文中一些具有特定意义的句式。

翻译时,要注意保留固定句式的特点。

例句:子曰:“学而时习之,不亦说乎?”翻译:孔子说:“学了知识然后按时温习它,不是一件很愉快的事吗?”总之,在翻译文言文特殊句式时,我们需要根据上下文和句子结构,准确把握原文的意思,运用恰当的翻译方法,使译文更加准确、流畅。

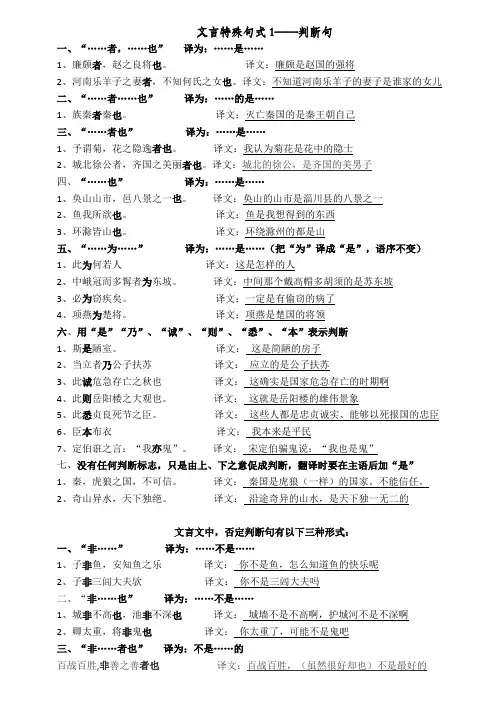

文言特殊句式1——判断句一、“……者,……也”译为:……是……1、廉颇者,赵之良将也。

译文:廉颇是赵国的强将2、河南乐羊子之妻者,不知何氏之女也。

译文:不知道河南乐羊子的妻子是谁家的女儿二、“……者……也”译为:……的是……1、族秦者秦也。

译文:灭亡秦国的是秦王朝自己三、“……者也”译为:……是……1、予谓菊,花之隐逸者也。

2、城北徐公者,齐国之美丽者也四、“……也”译为:……是……1、奂山山市,邑八景之一也。

译文:奂山的山市是淄川县的八景之一2、鱼我所欲也。

译文:鱼是我想得到的东西3、环滁皆山也。

译文:环绕滁州的都是山五、“……为……”译为:……是……(把“为”译成“是”,语序不变)1、此为何若人译文:这是怎样的人2、中峨冠而多髯者为东坡。

译文:中间那个戴高帽多胡须的是苏东坡3、必为窃疾矣。

译文:一定是有偷窃的病了4、项燕为楚将。

译文:项燕是楚国的将领六、用“是”“乃”、“诚”、“则”、“悉”、“本”表示判断1、斯是陋室。

译文:这是简陋的房子2、当立者乃公子扶苏译文:应立的是公子扶苏3、此诚危急存亡之秋也译文:这确实是国家危急存亡的时期啊4、此则岳阳楼之大观也。

译文:这就是岳阳楼的雄伟景象5、此悉贞良死节之臣。

译文:这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣6、臣本布衣译文:我本来是平民7、定伯诳之言:“我亦鬼”。

译文:宋定伯骗鬼说:“我也是鬼”七、没有任何判断标志,只是由上、下之意促成判断,翻译时要在主语后加“是”1、秦,虎狼之国,不可信。

译文:秦国是虎狼(一样)的国家。

不能信任。

2、奇山异水,天下独绝。

译文:沿途奇异的山水,是天下独一无二的文言文中,否定判断句有以下三种形式:一、“非……”译为:……不是……1、子非鱼,安知鱼之乐译文:你不是鱼,怎么知道鱼的快乐呢2、子非三闾大夫欤译文:你不是三闾大夫吗二、“非……也”译为:……不是……1、城非不高也,池非不深也译文:城墙不是不高啊,护城河不是不深啊2、卿太重,将非鬼也译文:你太重了,可能不是鬼吧三、“非……者也”译为:不是……的百战百胜,非善之善者也译文:百战百胜,(虽然很好却也)不是最好的文言特殊句式2——省略句有些句子在一定的语言环境中,省略了句子的某些成分,这种句子叫省略句。

一、判断句判断句是文言文中表示判断的句式,主要有以下几种形式:1. 以“……者,……也”为标志的判断句。

如:“孟子者,鲁之邹人也。

”(孟子是鲁国邹人。

)2. 以“……者,……也”为标志,但“者”不出现,只在句末用“也”的判断句。

如:“臣死且不避,卻安敢辞?”(我死都不怕,怎么敢推辞呢?)3. 以“……者,……耳”为标志的判断句。

如:“此小人之福也,非君子之福也。

”(这是小人的福气,不是君子的福气。

)4. 以“……者,……耳”为标志,但“耳”不出现,只在句末用“也”的判断句。

如:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

”(我整天思考,不如片刻所学。

)二、被动句被动句是文言文中表示被动意义的句式,主要有以下几种形式:1. 以“……者,……于……”为标志的被动句。

如:“吾尝三仕,三已之。

”(我曾经三次做官,三次被免职。

)2. 以“……者,……见……于……”为标志的被动句。

如:“臣诚恐见欺于王而负赵。

”(我确实担心被大王欺骗而对不起赵国。

)3. 以“……者,……为……”为标志的被动句。

如:“秦王见大王去,遂罢归。

”(秦王见大王离去,于是罢兵回国。

)4. 以“……者,……所……”为标志的被动句。

如:“吾闻夫君子之修身,内正其心,外正其容。

”(我听说君子修养自己,内心端正,外表端庄。

)三、省略句省略句是文言文中省略部分成分的句式,主要有以下几种形式:1. 省略主语。

如:“公与之皆乘,战于长勺。

”(鲁庄公和曹刿一起乘车,在长勺作战。

)2. 省略谓语。

如:“公将鼓之。

”(鲁庄公将要击鼓。

)3. 省略宾语。

如:“吾欲之南海。

”(我想去南海。

)4. 省略定语。

如:“其妻归宁。

”(他的妻子回家省亲。

)四、倒装句倒装句是文言文中改变语序的句式,主要有以下几种形式:1. 定语后置。

如:“马之千里者,一食或尽粟一石。

”(日行千里的马,一顿饭有时能吃一石粮食。

)2. 状语后置。

如:“予尝求古仁人之心。

”(我曾经探求过古代仁人的心。

高中文言文特殊句式及翻译(一)文言句式包括:判断句、被动句、疑问句、否定句、倒装句、省略句和固定结构(习惯句式)(二) 1.语言方面:简洁、准确。

2.内容方面:尽量结合语境,整体把握。

3.翻译原则:字字落实;直译为主,意译为辅。

4.古文翻译的原则:信、达、雅信:要求译文准确表达原文的意思,不歪曲、不遗漏、不随意增减意思达:要求译文明白通顺,符合现代汉语的表达习惯。

雅,即文言语句的翻译要富有文采,要译出原作的意蕴美质。

一、如何达到'信'的要求:要达到古文翻译'信'的要求,首先要忠实原文,不凭主观好恶随意增减意思,其次还要注意以下几方面的问题:1、注意古今词义、色彩的变化:⑴先帝不以臣卑鄙,猥自枉曲,三顾臣于草庐之中。

(色彩变化)译:先帝不因为我低贱鄙陋,降低身份,委屈自己,三次到草房中来看望我。

⑵璧有瑕,请指示王(单、双音节词的变化)译:璧上有斑点,请让我指出来给大王看。

2、注意词类活用现象⑴一狼径去,其一犬坐于前。

(名做状)译:一只狼径直地离开了,其中的(另一只)象狗一样坐在屠者的面前。

⑵君子死知已,提剑出燕京(为动)译:君子为知已而死,提着剑离开燕京。

3、注意有修辞的语句的翻译⑴乃使蒙恬北筑长城而守藩篱(比喻)译:于是派蒙恬在北边修筑长城并守住边防⑵臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎?(借代)译:我认为老百姓之间的交往,尚且不相互欺骗,更何况大的国家呢?4、注意有委婉说法的语句的翻译⑴若有从君惠而免之,三年将拜君赐如果仰赖贵国国君的恩惠,我们国君赦免了我们,三年后我们将要兴师报仇。

⑵生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志(《陈情表》)。

译:我生下来六个月,慈爱的父亲就离开我去世了;到了四岁,舅父强迫母亲改变守节的志愿,把她嫁给了别人。

5、注意并提句的翻译,要分开表述⑴若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。

二、如何做到“达”的要求古文翻译除了要忠实原文,准确翻译外,还在语言表达提出了较高的要求,要我们做到意明白易懂,不含糊不费解;语句通顺流利,衔接紧密,过流自然。

于是,匡人益围之,夫子笑曰:“吾闻之,君子之乐,非乐富贵也,乐道也。

吾之道,仁也,义也,礼也。

今匡人围吾,吾不以为忧,盖吾道所乐也。

”匡人闻夫子之言,不解其意,乃问曰:“夫子之乐,既非乐富贵,又非乐道,吾人固不知其所乐何事也。

”夫子答曰:“吾乐在山水之间,乐在与人相与之中。

山水之间,清静无为,可以养吾心性;与人相与之中,可以广吾德行。

此吾之所以乐也。

”匡人曰:“然则夫子乐山水,乐与人相与,何以不惧匡人之围也?”夫子曰:“吾之所以不惧者,盖吾知天命也。

天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

吾性仁,吾道义,吾教礼。

匡人围吾,吾固知其非吾道也,故不惧。

”匡人闻夫子之言,心中敬服,乃解围而去。

夫子于是遂游于匡之外,心无挂碍,乐亦无穷。

夫孔夫子,圣人也,其言简而意赅,其行高而不可及。

故其文虽古,而其义甚明。

今试译夫子之言,以晓后世:孔子游于匡地,匡人将之围困数重。

夫子不忧不惧,言曰:“天生斯民,以养其性。

吾闻仁者乐山,智者乐水。

吾性好山水,故游于此。

今匡人围我,我不惧,盖吾性所好也。

”于是,匡人围困更甚,夫子笑曰:“吾闻君子之乐,非乐富贵,乐道也。

吾之道,仁义礼也。

今匡人围我,吾不以为忧,盖吾道所好也。

”匡人闻夫子之言,不解其意,乃问:“夫子之乐,非乐富贵,非乐道,吾人固不知其所乐何事也。

”夫子答曰:“吾乐在山水之间,乐在与人相与之中。

山水之间,清静无为,可以养吾心性;与人相与之中,可以广吾德行。

此吾之所以乐也。

”匡人曰:“然则夫子乐山水,乐与人相与,何以不惧匡人之围也?”夫子曰:“吾之所以不惧者,盖吾知天命也。

天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

吾性仁,吾道义,吾教礼。

匡人围我,吾固知其非吾道也,故不惧。

”匡人闻夫子之言,心悦诚服,乃解围而去。

夫子于是游于匡地之外,心无挂碍,乐亦无穷。

孔子之言,虽古而不失其义,其文虽简而意深。

译者谨以文言文译之,以传之后世,使后人得以领悟夫子之道。

夫文言文,古之文也,其句式繁多,结构严谨,然于今人读之,往往晦涩难懂。

是以翻译文言文,非仅字义之转,更需句式之变通,以达意明理。

兹就特殊句式文言文翻译原则,略述如下:一、直译与意译相结合文言文翻译,首当其冲者,直译。

直译者,依字面意思,逐字逐句翻译。

然文言文句式特殊,直译有时难以达意,此时宜采用意译。

意译者,以现代汉语表达文言文之内涵,虽失之字面,而意犹未尽。

故直译与意译,宜结合运用,以求文意之通顺。

二、留白与补充相结合文言文多含蓄,意犹未尽,留白之处,往往蕴含深意。

翻译时,宜保留部分留白,以彰显古人之含蓄之美。

然而,若过分留白,则会使读者难以理解。

故翻译时,宜在适当之处进行补充,以使文意更加明确。

三、增删与调整相结合文言文句式复杂,有时需要增删字词,以符合现代汉语表达习惯。

增删者,非随意为之,而应遵循文意,使句子更加通顺。

调整者,对文言文中的特殊句式进行转换,使之符合现代汉语语法。

增删与调整,宜适度进行,以免破坏原文意境。

四、以意逆志,揣摩作者意图翻译文言文,需揣摩作者意图,以意逆志。

所谓“以意逆志”,即以现代汉语理解文言文,逆推作者原意。

翻译时,应关注作者情感、观点,力求准确传达。

五、注重语境,把握全文大意文言文翻译,需注重语境,把握全文大意。

翻译时,不可孤立地看待某个句子,而应将句子置于全文之中,分析其上下文关系,以准确翻译。

六、遵循语法规则,保持句子通顺文言文语法与现代汉语有所不同,翻译时需遵循现代汉语语法规则,使句子通顺。

例如,文言文中常见的主谓倒装、宾语前置等句式,在翻译时需调整语序,以符合现代汉语语法。

七、注重修辞,彰显文言之美文言文修辞手法丰富,翻译时宜注重修辞,以彰显文言之美。

例如,文言文中的对仗、排比、夸张等修辞手法,在翻译时可通过现代汉语表达方式,尽量保留其韵味。

总之,特殊句式文言文翻译,需遵循上述原则,力求准确传达原文之意,同时兼顾文言文之美。

翻译者当用心揣摩,反复推敲,方能游刃有余,翻译出高质量的文言文作品。

一、判断句判断句是文言文中表示判断的句子。

其特点是句末用“也”字或不用“也”字。

例如:1. 陈胜者,阳城人也。

(《史记·陈涉世家》)翻译:陈胜是阳城人。

2. 然而好事者必多方以求之。

(《史记·淮阴侯列传》)翻译:然而好事的人必定多方寻求。

二、倒装句倒装句是指句子成分的位置颠倒的句子。

文言文中的倒装句主要有以下几种:1. 主谓倒装主谓倒装是指主语和谓语的位置颠倒。

例如:1. 然不自知其昏也。

(《左传·僖公二十四年》)翻译:然而自己却不知道自己已经昏庸了。

2. 然而天以五十载而一旦断之。

(《史记·秦始皇本纪》)翻译:然而天意使它经过五十年而突然断绝。

2. 宾语前置宾语前置是指宾语放在谓语之前。

例如:1. 吾闻君子之爱人也以德,细人之爱人也以姑息。

(《孟子·离娄上》)翻译:我听说君子爱人是以德,小人爱人是以姑息。

2. 虽使普天下之女子,莫不欲以为夫,而吾岂得专此美乎?(《左传·僖公二十四年》)翻译:即使让普天下的女子,没有不想成为我的妻子的,我怎么能独占这美事呢?3. 定语后置定语后置是指定语放在中心词之后。

例如:1. 士为知己者死,女为悦己者容。

(《史记·淮阴侯列传》)翻译:士人为知己而死,女子为悦己而打扮。

2. 故为之说,以俟夫观人风者得焉。

(《左传·僖公二十四年》)翻译:所以写下这篇文章,等待那些观察民风的人得到它。

三、省略句省略句是指省略了句子成分的句子。

文言文中的省略句主要有以下几种:1. 主语省略主语省略是指省略了主语。

例如:1. 汤之问棘也是已矣。

(《庄子·逍遥游》)翻译:汤询问棘的事情也就这样了。

2. 虽有嘉肴,弗食不知其旨也。

(《左传·僖公二十四年》)翻译:虽然有美味的食物,不吃就不知道它的美味。

2. 谓语省略谓语省略是指省略了谓语。

例如:1. 士为知己者死,女为悦己者容。

(《史记·淮阴侯列传》)翻译:士人为知己而死,女子为悦己而打扮。

夫读书者,所以博闻强识,修身齐家,治国平天下也。

然而,读书之道,非同寻常,其间句式,亦颇为奇特。

今试以文言文之特殊句式,译其大意,以飨读者。

一、倒装句昔有云:“读书破万卷,下笔如有神。

”此句中,“读书破万卷”为状语后置,正常语序应为“破万卷读书”。

此句意谓:读书若能破万卷,则下笔自如有神。

二、省略句孔子曰:“学而时习之,不亦说乎?”此句中,“之”字省略,完整句应为“学而时习之者,不亦说乎?”意谓:学而时常复习之,不亦愉快乎?三、宾语前置句孟子云:“得其所哉,得其所哉!”此句中,“得其所哉”为宾语前置,正常语序应为“得所哉得哉。

”意谓:得到你所期望的,得到你所期望的!四、判断句庄子曰:“吾生也有涯,而知也无涯。

”此句中,“也”字为判断句标志,意谓:我的生命有限,而知识无穷。

五、疑问句屈原问:“吾将何之?”此句中,“何之”为疑问句,意谓:我将去哪里?六、被动句韩愈曰:“师者,所以传道授业解惑也。

”此句中,“传道授业解惑”为被动句,意谓:教师的作用在于传授知识、教导学业、解答疑惑。

七、并列句诸葛亮曰:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

”此句中,“非……无以……”为并列句,意谓:不淡泊无以明志,不宁静无以致远。

八、条件句荀子曰:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

”此句中,“不如……”为条件句,意谓:我曾经整天思考,却不如片刻所学。

九、转折句墨子曰:“天下莫不以孝悌为重,而我独以廉耻为重。

”此句中,“而”字为转折句标志,意谓:天下没有人不以孝悌为重,而唯独我以廉耻为重。

十、因果句老子曰:“民之饥,以其上食税之多,是以饥。

”此句中,“以其……是以……”为因果句,意谓:民之所以饥,是因为他们的上级征收的税太多,所以饥。

总之,文言文中的特殊句式丰富多彩,通过上述十种句式,我们可以领略到古代先贤们的智慧与才华。

如今,我们学习文言文,不仅要掌握其词句,更要深入理解其内涵,从而汲取古代文化的精髓。