颅脑基本病变的CT诊断

- 格式:ppt

- 大小:14.04 MB

- 文档页数:15

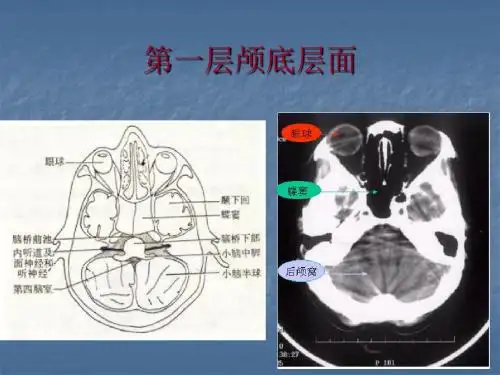

CT检查技术头颈部CT检查技术一、颅脑检查技术(一)普通检查颅脑CT扫描常取仰卧位,先扫定位片,然后确定扫描范围,再行横断位扫描。

扫描所用基线多为听眦线(即外眦与外耳道的连线)或听眉线(即眉毛上缘中点与外耳道的连线)。

两侧应对称,从基线向上扫描至颅顶。

通常采用层厚10mm连续扫描,特殊部位病变的检查采用5mm以下薄层扫描。

通常先行CT平扫,即不注射造影剂的CT扫描。

冠状位扫描在颅脑CT检查中也常用,为显示垂体微腺瘤的最佳体位,通常采用层厚2-3mm;鞍区、颞叶病变和小脑幕交界处、大脑半球凸面病变需辅以冠状位扫描,有助于更好地显示。

(二)增强扫描为使病灶与临近正常组织的密度对比差异增大,以提高病变的检出率及定性诊断的准确率,可采用增强扫描。

增强扫描主要用于脑肿瘤、颅内感染及脑血管疾病(如动脉瘤、血管畸形)等。

颅脑外伤病人CT平扫正常而临床疑为颅内等密度血肿者及原因不明的蛛网膜下腔出血3天以上者也应增强扫描。

急性颅脑外伤、急性脑卒中、先天性颅脑畸形一般只行平扫,无需用增强扫描。

造影增强方法:静脉注射60%的碘造影剂60-100ml,儿童剂量为2ml/kg。

注射方法有两种:(1)快速静脉注射法:在1-2分钟内注射完造影剂并立即扫描,用于大多数病变;(2)造影剂团注法:在20-30秒钟内注射完造影剂并立即扫描,主要用于检查垂体病变及脑血管病变。

(三)特殊检查1.靶CT 也称放大CT或目标CT,是为详细观察某一器官结构或病变细节而对兴趣区进行局部CT扫描的一种方法。

常用小视野、薄层(1-3mm),扫描矩阵不变。

靶CT主要用于鞍区、颞骨岩部的检查。

2.脑池造影CT 为更好地显示小脑脑桥角、脑干及颅底区的病变,需辅以脑池造影CT。

可采用非离子型造影剂如欧乃派克5-8ml,经腰穿注入蛛网膜下腔,用变换体位使脑池充盈后再行扫描。

3.动态增强CT 快速向血管内注入造影剂,对所选定的区域进行连续扫描,测定兴趣区的CT值,描出时间密度曲线,以了解兴趣区血流动力学变化。

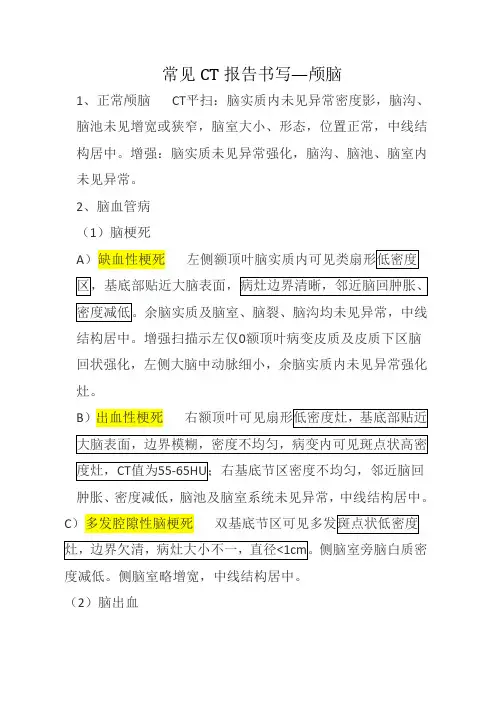

常见CT报告书写—颅脑1、正常颅脑CT平扫:脑实质内未见异常密度影,脑沟、脑池未见增宽或狭窄,脑室大小、形态,位置正常,中线结构居中。

增强:脑实质未见异常强化,脑沟、脑池、脑室内未见异常。

2、脑血管病(1)脑梗死A)缺血性梗死结构居中。

增强扫描示左仅0额顶叶病变皮质及皮质下区脑回状强化,左侧大脑中动脉细小,余脑实质内未见异常强化灶。

B)出血性梗死肿胀、密度减低,脑池及脑室系统未见异常,中线结构居中。

C)多发腔隙性脑梗死度减低。

侧脑室略增宽,中线结构居中。

(2)脑出血A)急性高血压性脑出血B)动脉瘤破裂出血鞍上池区见大片类圆形高密度影,双侧脑室之间可见高密度影充填,CT值约62HU,边界较清,出血破人侧脑室内,脑室内出现高密度血液影,鞍上池、侧裂池、纵裂池及四叠体池内亦可见高密度影。

余脑实质密度未见异常。

中线结构居中。

C)脑血管畸形出血CT值约60HU,周围可见少量低密度水肿带环绕,相应右侧脑室后角及四叠体池稍受压,中线结构稍向左侧偏移。

(3)脑动脉瘤胼胝体体部大脑纵裂间可见直径约1.0圆形稍高密度动脉瘤灶,边界清晰,密度均匀。

余脑实质密度未见异常。

局部中线结构左侧移位。

增强:左侧前交通动脉起始部扩张,动脉瘤内腔呈卵圆形,明显强化。

(4)蛛网膜下腔出血(SAH)双侧大脑脑沟、侧裂池内、镰旁见条状、羽毛状高密度影,CT值60HU左右,左额颞部颅板下见条状高密度灶,脑实质略内移;中线结构居中。

脑实质未见异常密度灶。

骨窗未见骨折改变。

3、脑肿瘤(1)脑膜瘤(2)星形细胞瘤(I-IV级)A)毛细胞星形细胞瘤B)低级星形细胞瘤C)间变性星形细胞瘤右顶叶皮层见一D)多形性胶质母细胞瘤(3)垂体瘤50px(4)听神经瘤相贴。

内听道略扩大,内见有软组织密度影,与低密度影粘化,境界清晰。

(5)脑转移瘤40px4、颅脑损伤(1)脑挫裂伤右枕叶颅骨下大片状不规则形低密度水肿区内见团状高密度影,高密度区CT值60~76HU,右侧脑室后角略受压;邻近脑组织略肿胀,密度稍减低。