第6课 北宋的政治

- 格式:docx

- 大小:22.94 KB

- 文档页数:2

![初中历史人教七年级下册-第6课 [预习导学]北宋的政治](https://uimg.taocdn.com/0a6f159e370cba1aa8114431b90d6c85ec3a883b.webp)

第6课北宋的政治

班级_________ 姓名_________

学习目标

1.知道北宋的建立,列举北宋加强中央集权的措施,了解宋朝重文轻武的特点,分析政治上的重文轻武给北宋带来的影响。

了解王安石变法的背景、主要措施及作用。

2.识读《五代十国形势图(后周时期)》《北宋时期形势图(1111年)》与相关文献,了解北宋统一南方和中原的历程。

通过阅读教材及有关史料,列举北宋加强中央集权的措施,认识北宋政治重文轻武特点的形成及其影响。

3.通过分析北宋加强中央集权的措施所带来的利与弊,客观认识历史问题,反思历史,吸取历史经验教训。

课前学习任务

阅读教材,梳理科举制度从隋朝创建到唐朝、宋朝不断改革和发展的过程。

课堂学习任务

【学习任务一】梳理北宋建立的相关知识。

建立者

时间

经过

国号

都城

【学习任务二】分析材料,赵普认为五代时期政权更替频繁的主要原因是什么?他提出了怎样的解决方案?

【学习任务三】梳理宋太祖加强中央集权的措施。

项目目的措施影响军事方面

在中央

在地方

【学习任务四】宋朝重文轻武政策产生了什么影响?

【学习任务五】王安石变法的时间、人物、领域、目的分别是什么?

【学习任务六】归纳宋朝政治的特点。

本课小结

根据本课所学内容,列出关键词或画出思维导图。

课后任务

观看纪录片《中国通史》第53集《宋太祖》。

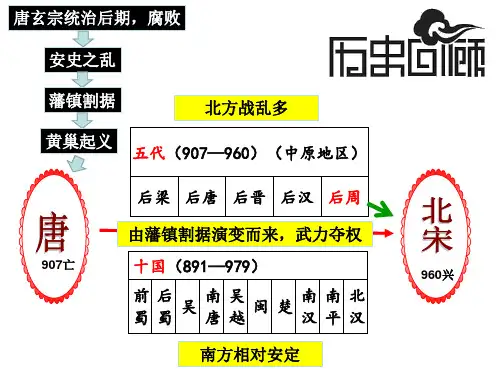

第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化第6课北宋的政治一、宋太祖强化中央集权1、北宋建立:960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,夺取后周政权,改国号为宋,以开封为都城,史称北宋。

他就是宋太祖。

2、结束分裂:宋太祖和他的后继者依照先南后北的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面。

3、强化中央集权:(1)措施:①军事上:解除禁军将领的兵权;控制军队军队调动权;经常调换军队将领,定期换防②政治上:在中央,采取分化事权的办法,削弱相权;在地方,派文臣担任各地州县的长官;在各州府设置通判,以分知州的权力。

设置转运使,把地方财赋收归中央。

(2)影响:宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

二、重文轻武的政策1、目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

2、表现:(1)重用文臣掌握军政大权;(2)文官担任中央和地方要职,甚至主持军务(3)宋朝注重文教事业,改革和发展了科举制-----增加科举取士的名额3、影响:利:宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

弊:导致军队战斗力减弱;导致办事效率下降,又增加了财政支出1.陈桥驿纪念馆门柱上镌刻着:“陈桥兵变奠宋代基业,黄袍加身定赵氏乾坤。

”与此相关的历史人物是( )A.李世民B.武则天C.赵普D.赵匡胤2.据史料记载,1000年前的北宋都城“人口过百万、富华甲天下”,是当时的世界第一都市。

北宋的都城是( )A.长安B.洛阳C.开封D.北京3.人们常用“一人之下,万人之上”来形容丞相(宰相)的地位,宋太祖为防止宰相权力过大采取的措施是( )A.分化事权B.重武轻文C.设置通判D.废除丞相4.为了分割地方知州的权力,宋太祖设置的官职是( )A.副宰相B.通判C.节度使D.转运使5.我国历史上,宋朝经济繁荣,文化兴盛,军事上却软弱至极,不堪一击,这主要是由于统治者推行( )A.科举制度B.三省六部制C.重文轻武的政策D.开明的民族政策6.宋太祖深知“马上得天下,马下治天下”的道理,因而十分重视发展文教事业。

第6课北宋的政治【知识框架】北宋的政治宋太祖强化中央集权重文轻武的政策【重点梳理】1.宋太祖强化中央集权北宋建立和统一(1)建立:960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,他的部下拥立他当皇帝。

他随即回师夺取后周政权,改国号为宋,以开封为东京,作为都城,史称北宋(2)统一:宋太祖和他的后继者依照先南后北的统一方针,陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面加强中央集权(1)措施:①军事:解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。

控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。

经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。

②政治:在中央,采取分化事权的办法,削弱相权。

在地方,派文臣担任各地州县的长官;实施三年一换的制度,频繁调动州县长官;在各州府设置通判,以分知州的权力。

③财政:取消节度使收税的权力,除各州留一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。

在地方设置转运使,把地方财赋收归中央(2)作用:把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强2.重文轻武的政策目的为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现措(1)宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。

后继的宋太宗继续采施取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成(2)注重发展文教事业,改革和发展了科举制。

影响扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定【知识延伸】北宋加强中央集权的利与弊。

(1)利:加强了中央集权,有利于消除分裂割据,维护统一;有利于社会经济的发展;符合历史发展的趋势和人民的愿望。

(2)弊:守内虚外,边防力量削弱,军队人数增加,军队开支日益膨胀。

官僚机构臃肿庞大,人浮于事,效率低下。

地方经费减少,不能调动地方积极性。

部编版七年级下册历史第6课《北宋的政治》课堂笔记北宋的政治第一部分:北宋的政治基础1.北宋的统治者北宋是一位强大的政治统治者,其统治时间为960年至1279年。

在这个时期,北宋的统治者通过实施有效的行政、经济和军事政策,使其成为中国历史上重要的时期。

2.官僚体系和科举制度北宋的统治者采用了官僚体系和科举制度,使其成为一个高度集中的国家。

他们通过制定一系列有组织的法律和规定来保持社会秩序,并建立了规模庞大而有效的官僚体系,以管理政府和国家机构。

3.科举制度的重要性科举制度是北宋的政治基础之一。

在此制度下,每个年龄在20至30岁之间、且没有不正当行为的男子都有资格参加科举考试。

在这个制度下,贫穷和平民出身的人也有机会通过自己的努力进入国家高层。

第二部分:北宋的行政管理1.政治中心政治中心是北宋行政管理体系的核心。

它由皇帝和他的行政机构组成,其负责各个行政部门的协调和统一。

皇帝是北京的唯一统治者,他通过各种方案和战略决定治理中国的方式。

2.中央和地方政府北宋的政府行政管理机构被分成中央和地方政府。

中央政府由尚书省、中书省、门下省和机密院组成。

地方政府被分为府、州、县和镇,由由地方行政官员管理。

3.税收和财政北宋在税收和财政管理方面非常繁荣。

国家设立专门的财政部门,颁布各种税收政策和措施,以确保财政收入和稳定。

在此期间,中国的经济繁荣状况强烈地影响到国家税收和财政稳定。

第三部分:北宋的军事战略1.边境防御北宋的统治者非常重视边境地区的长治久安,他们采取了相应措施来加强与周边国家的防卫关系。

首先,他们设立了与外国接壤的边境战略区域,组织和管理了一个强大和有能力抵御入侵者的军队。

2.军事基础北宋的军队是国家安全和经济繁荣的基础。

这个时期的北宋统治者很重视军事力量的提高,他们使用最先进的军事技术和武器,构建了一支强大的军队。

3.使用武力并与其他国家进行外交谈判北宋的统治者也在国外采取了一系列行动来维护其国家利益。

第6课北宋的政治

【导读】北宋是中国古代中央集权政治制度走向完善的一个重要时期。

经过北宋一系列政治制度的改革,中国古代历史上的武将擅权、军阀割据和地方豪强割据等顽疾被革除,中国在世界上率先建立起文官制度,促进了社会安定,有利于国家统一。

同时,重文轻武政策的实施还促进了宋代科技文化的繁荣。

但是,这些新的措施也带来了诸如官僚机构臃肿、财政负担沉重、军队战斗力减弱等社会弊端。

本课主要学习两个子目的内容:宋太祖强化中央集权和重文轻武的政策。

宋代加强中央集权是本课的核心,重文轻武既是加强中央集权措施的延伸,也是其结果。

一、北宋的建立和统一

1、北宋的建立:

年,后周大将(宋太祖)发动“陈桥驿兵变”,改国号为,都城在。

2、结束分裂:

①、背景:宋朝建立时,五代十国的分裂局面已出现统一的趋势。

②、方针:依照的统一方针。

③、结果:陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据。

【注意】北宋结束了五代十国的分裂割据局面,其统治区只有中原和南方广大地区,不是全国统一政权。

那时北方有辽、西有吐蕃、西南有大理等,是几个政权并存的局面。

二、宋太祖加强中央集权措施

积极影响:

宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,大大加强。

使藩镇割据的基础得以铲除,从而维护了国家的统一和安定,有利于社会经济的发展。

消极影响:

①政府机构重叠,官员冗滥,财政开支庞大。

②军队作战指挥不灵,战斗力下降。

③地方上财政困难。

④给北宋埋下了积贫积弱的祸根。

二、重文轻武的政策

1、目的:为防止唐末以来_______________的弊端重现

2、形成: 宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。

后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。

3、表现:

(1)当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。

武将受到多方面的牵制,带兵打仗要按照朝廷预授的“阵图”行军布阵,这严重束缚了统军的指挥权。

(2)注重发展文教事业,改革和发展科举制。

①内容:宋初时大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。

②作用:对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

4.影响:

宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

1、宋朝政权的特点。

(1) 重文轻武,文人治国。

这是宋朝政治制度最明显的特点。

(2) 分化事权,内外相制。

“分权”是宋太祖制定政策的基本原则之一,不仅分武将的权,也分文官的权,

避免任何一个官职、官员权力过重。

(3) 强干弱枝,守内虚外。

有利于镇压地方和农民的反抗,但造成边防空虚,成为宋朝在对辽、西夏等战

争中屡败的原因之一。

2、北宋实施重文轻武政策的背景。

(1)吸取唐末五代武将乱政的教训。

唐朝末年以来武将势力强大,轮流上台执政,国家处于混乱不堪的局面,王朝更替频繁,百姓苦不堪言。

宋太祖吸取前朝的教训,大力压制武将势力,开始推行“以文驭武”的方针,用文官来压制武将,这就开始了重文轻武的国策。

(2)北宋统治者对文官的态度。

北宋统治者普遍重视文官的作用,在一些武将的职位上也用文官来担任。

武将的地位逐渐下降,文人地位逐渐得到提升。

(3)保证国家的长治久安。

统治者重视文官的作用有助于社会安定,国家采取重文轻武的政策正是为了防止武将夺权的历史重演,保证国家的长治久安。

3、宋太祖加强中央集权的背景。

(1)唐朝后期以来由于藩镇势力的扩张,形成五代十国的局面。

(2)赵匡凰建立宋朝时,全国仍处于分裂割据状态。

(3)赵匡凰市人是通过“陈桥兵变”当上皇帝的。

1.材料研读

(1) 根据材料,说说通判的职权和作用。

通判的职权涉及地方一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。

可见,通

判的作用是分散知州的权力并对其实行监督。

(2) 武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?

北宋为加强中央集权,米取了一^系列削夺武将兵权、抑制武将地位的措施,武将们不仅平日不受重视,连带兵打仗都处处受到掣肘,感觉到英雄无用武之地,因此发出这样的感叹。

社会上,人们看到武将不

仅地位降低,而且打仗也是败多胜少,因此不再以从军为荣。

2. 课后活动

(1)赵普所说的“权”“钱”“兵”,指的是什么?宋太祖对此采取了哪些措施?

“权”指的是节度使的行政权力。

宋太祖委派文官担任地方的州县长官,从而剥夺了节度使的行政权力。

“钱”指的是地方财权,即原来节度使在地方收取税赋的权力。

宋太祖下令予以取消,除各州留一部分作为地方必要支出外,一切税收由中央掌控;后来又设转运使,把地方财赋收归中央。

“兵”指的是节度使的兵权。

宋太祖通过各种途径解除节度使的兵权,并且对军队进行改编,经常调换军队将领,使得兵不识将、将不专兵;中央设枢密院掌握军队的调动、训练和供给之权。