“有效”理解和掌握板块构造学说基本观点

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:2

简述板块构造学说的主要观点板块构造学说是地质学的一个重要分支,它主要研究地壳的构造和演化过程。

在板块构造学说中,主要有以下几个主要观点:1. 地球外部由多个板块组成:板块构造学说认为地球外部的地壳是由多个板块组成的。

这些板块相对独立,具有自己的特点和运动规律。

板块之间通过板块边界相互连接。

2. 板块之间存在三种不同类型的边界:板块构造学说认为,板块之间存在三种不同类型的边界,分别是构造边界、转换边界和扩张边界。

构造边界是两个板块之间的相互碰撞、挤压或拉伸形成的边界;转换边界是两个板块之间相对滑动的边界;扩张边界是两个板块之间发生拉伸形成的边界。

3. 板块之间存在三种不同类型的运动:板块构造学说认为,板块之间存在三种不同类型的运动,分别是构造运动、转换运动和扩张运动。

构造运动是两个板块之间的相互碰撞、挤压或拉伸形成的运动;转换运动是两个板块之间相对滑动的运动;扩张运动是两个板块之间发生拉伸形成的运动。

4. 板块构造是地球表面地质现象的主要原因:板块构造学说认为,板块构造是地球表面地质现象的主要原因。

板块之间的运动和相互作用导致地壳的变形和地质活动,如山脉的形成、地震的发生、火山的喷发等。

5. 板块构造与自然灾害的关系密切:板块构造学说认为,板块构造与自然灾害的关系密切。

板块之间的相互作用和运动会导致地震、火山喷发等自然灾害的发生。

因此,研究板块构造对于预测和防范自然灾害具有重要意义。

6. 板块构造与地球演化的关系密切:板块构造学说认为,板块构造与地球演化的关系密切。

板块之间的相互作用和运动是地球演化的重要驱动力之一。

通过研究板块构造,可以了解地球的演化过程和地质历史。

板块构造学说的主要观点包括地球外部由多个板块组成,板块之间存在不同类型的边界和运动,板块构造是地球表面地质现象的主要原因,板块构造与自然灾害和地球演化的关系密切。

这些观点对于我们深入了解地球的结构和演化,预测和防范自然灾害具有重要意义。

板块构造学说的三个基本观点想必您对板块构造学说的三个基本观点感兴趣,下面我将为您详细解释和分析。

一、坚定的大陆漂移论者在板块构造学说中,坚定的大陆漂移论者主张大陆漂移是地球上板块运动的主要驱动力。

该理论由德国地质学家阿尔弗雷德·韦格纳于1912年提出,并在近期得到了更多科学证据的支持。

这一观点认为地球上的大陆不是固定不动的,而是像一块巨大的拼图,由一系列移动的板块组成。

大陆漂移是这些板块相对移动所引起的。

大陆漂移论者提出了一些证据来支持他们的观点。

大陆间沿海线形状的相似性。

南美洲的东岸和非洲的西岸有明显的形状对应,可以看出它们曾经是连接在一起的。

化石和古生物的分布。

同一种化石在不同大陆间的地层中被发现,表明它们曾经是连通的。

岩石和地球的磁场也提供了支持大陆漂移的证据。

二、坚定的海洋地质学论者与大陆漂移论者相对立的是坚定的海洋地质学论者。

他们认为,板块构造的主要驱动力是海洋地质学过程,特别是海底扩张。

该理论由美国地球物理学家哈利·哈马奇于1960年代提出,并在此后获得了广泛的支持。

海洋地质学论者认为,海底地壳在中位脊处不断形成并向两侧扩张,导致板块运动。

他们提出的主要证据是海底磁异常带和地震分布。

海底磁异常带是指海底地壳上呈现出的正负交替的磁化特征。

这些磁异常区域的分布与中位脊的形态和海底地壳的扩张速率密切相关。

海底地震带的分布也支持海洋地质学论者的观点。

三、坚定的变形构造论者变形构造论者认为,板块构造的驱动力主要是地球内部的力学变形过程。

这一观点认为,板块的移动是由地表以下的应力和地壳变形所引起的。

变形构造论者强调地壳变形的重要性,特别是造山作用和断裂带的形成。

造山作用是指地球上山脉的形成过程,它与板块碰撞和挤压有关。

变形构造论者认为,在板块碰撞和挤压的作用下,地壳会发生变形和抬升,从而形成山脉。

地壳中的断裂带也被认为是板块运动的证据。

通过研究断裂带的形态和性质,可以揭示地球内部的变形过程。

板块构造学说的基本观点。

1. 板块构造的定义。

1. 板块构造的定义:板块构造学说是一种地质学理论,它认为地球表面的岩石层是由大面积的板块组成的,这些板块彼此之间可以沿着活动边界来移动。

板块构造学说认为,板块的移动是由地球内部的热量和压力来驱动的,这种热量和压力会使板块发生变形,并且会导致地质构造的变化。

2. 板块构造的基本原理:2. 板块构造的基本原理:板块构造学说认为,地球由一系列板块组成,每个板块由地壳和地幔组成,它们以不同的速度移动,形成新的板块和新的地质构造。

板块构造学说的基本原理是:地球表面的板块在地壳和地幔的活动作用下,以不同的速度移动,形成新的板块和新的地质构造,从而改变地球表面的地貌。

板块构造的运动过程可以分为三个步骤:拉伸、滑动和撞击。

拉伸是指板块在地壳和地幔的活动作用下,以不同的速度向外拉伸,形成新的板块和新的地质构造;滑动是指板块在地壳和地幔的活动作用下,以不同的速度滑动,形成新的板块和新的地质构造;撞击是指板块在地壳和地幔的活动作用下,以不同的速度相撞,形成新的板块和新的地质构造。

3. 板块构造的应用:板块构造学说是一种描述地质构造的理论,它把地质构造分为一系列的板块,每个板块都有独特的性质和运动趋势。

板块构造学说的应用主要体现在以下几个方面:1. 地质学家可以利用板块构造学说来研究地质构造的发展历史,从而更好地了解地质构造的演化过程。

2. 板块构造学说可以帮助地质学家分析和预测地质构造的变化,从而更好地预测地质灾害的发生。

3. 板块构造学说也可以帮助地质学家发现和开发新的矿产资源,从而可以更有效地利用自然资源。

4. 板块构造的优缺点4. 板块构造的优缺点优点:板块构造可以有效地提高政府管理的效率,进而提高社会的整体经济发展水平。

它还有助于政府对不同地区的发展情况进行更有效的监督和管理。

此外,它还可以帮助政府更好地满足不同地区的需求,以更有效地提高社会的综合素质。

缺点:板块构造可能会增加政府的行政成本,这可能会对经济发展产生负面影响。

板块构造学说-人教版高中地理选修一教案一、教学目标1.理解板块构造学说的基本内容和科学价值。

2.掌握地球板块运动的主要形式和地质效应。

3.能够识别地球表面地形特征,解释其形成机制。

4.能够运用板块构造学说解释某些区域的地质现象。

二、教学重点1.板块构造学说的基本概念和历史沿革。

2.地球板块运动的基本形式和主要地质效应。

3.世界主要板块的运动和地质特征。

三、教学难点1.地球板块运动和地球地壳构造演化的关系。

2.解释板块构造学说的地质证据。

四、教学方法1.讲授法2.实验法3.讨论法4.探究法五、教学内容及时间分配时间内容教学方法1课时板块构造学说的历史沿革讲授法1课时地球板块运动的基本形式和地质效应讲授法、实验法2课时世界主要板块的运动和地质特征讲授法、探究法1课时板块构造学说的地质证据讲授法、讨论法六、教学过程及课时安排第一课时:板块构造学说的历史沿革教学内容:1.板块构造学说的定义和基本概念。

2.板块构造学说的历史沿革和发展。

3.板块构造学说的科学价值和地理意义。

教学方法:讲授法。

教学步骤:1.引入板块构造学说:通过全球地震和火山分布图、海底地形剖面图、地球磁场观测图和古生物分布图等,让学生了解地球的运动和构造,引出板块构造学说的相关概念。

2.探究板块构造学说的历史沿革:通过介绍源于1912年的地震波传播速度和方向研究、20世纪50年代的磁性地带和海底扩张等重要发现,让学生了解板块构造学说的发展历程和含义。

3.讨论板块构造学说的价值:通过讲述板块构造学说的研究内容、航海、通讯和科技革命等方面的应用,让学生了解板块构造学说的科学价值和地理意义。

教学时间分配: 1课时第二课时:地球板块运动的基本形式和地质效应教学内容:1.地球板块运动的基本形式:分裂、扩张、相互挤压、俯冲和搭接等。

2.地球板块运动的地质效应:地震、火山、构造地貌和矿产资源等。

教学方法:讲授法、实验法。

教学步骤:1.引入地球板块运动:通过剖面图和三维模型等形象资料,让学生了解板块运动的不同形式和地球表面的变化情况。

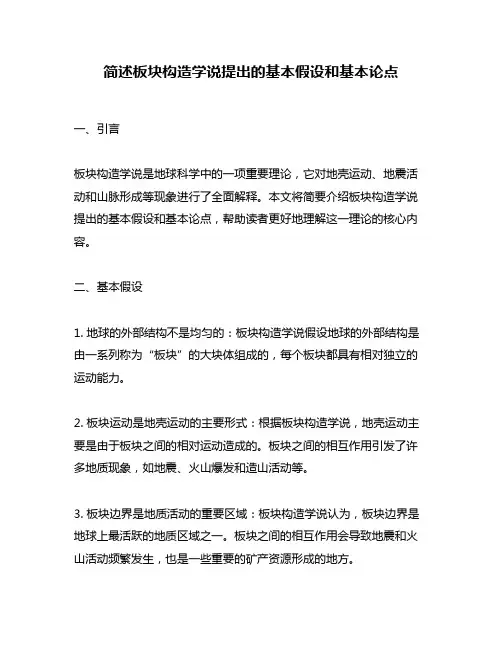

板块构造学说有效理解和掌握方法板块构造学说是当今世界的热点之一,如今年发生的日本地震、印尼的火山地震等。

结合自己的教学,总结了板块构造学说有效理解和掌握方法。

简单介绍如下:一、板块构造学说的提出板块构造学说是在大陆漂移说和海底扩张理论的基础上发展起来的。

1912年,德国地球物理学家魏格纳提出了大陆漂移说,基本内容:①二三亿年以前,地球上只有一块联合古陆,它的周围是一片广阔的海洋。

②在地球自转所产生的离心力和天体引潮力的作用下,联合古陆开始分离。

③较轻的硅铝层组成的陆块,像冰块浮在水面上一样,在较重的硅镁层上漂移,经过漫长的地质年代,逐渐形成了现在的海陆分布。

20世纪50年代,一些学者又提出海底扩张学说,基本内容:海岭是新的大洋地壳诞生地。

地幔物质从海岭顶部的巨大开裂处涌出,到达顶部冷却凝结,形成新的大洋地壳。

以后,继续上升的岩浆,又把早先形成的大洋地壳,以每年几厘米的速度推向两边,使海底不断更新和扩张,当扩张着的大洋地壳遇到大陆地壳时,便俯冲到大陆地壳之下的地幔中,逐渐熔化而消亡。

20世纪60年代后期,许多学者在接受了大陆漂移说关于大陆运动的观点、吸收了海底扩张说的基本论点、结合新的科学成果后,提出了板块构造学说。

二、板块构造学说的基本观点①地球的岩石圈不是整体一块,而是被一些构造带(如海岭、海沟等)分割成许多单元,叫做板块。

全球岩石圈分为六大板块:亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块、南极洲板块。

②板块漂浮在“软流层”之上,处于不断运动之中。

③板块内部地壳比较稳定,两个板块之间的交界处,是地壳比较活动的地带。

④板块相对移动而发生的彼此碰撞或张裂,形成地球表面的基本面貌。

掌握的方法与技巧:1、记板块:沿赤道自西向东分别为非洲板块、印度洋板块、亚欧板块、太平洋板块、南极洲板块、美洲板块。

太平洋板块几乎全部在海洋之中。

2、记特殊:①阿拉伯半岛和印度半岛在印度洋板块上,而不是在亚欧板块上。

简述板块构造学说提出的基本假设和基本论点一、引言板块构造学说是地球科学中的一项重要理论,它对地壳运动、地震活动和山脉形成等现象进行了全面解释。

本文将简要介绍板块构造学说提出的基本假设和基本论点,帮助读者更好地理解这一理论的核心内容。

二、基本假设1. 地球的外部结构不是均匀的:板块构造学说假设地球的外部结构是由一系列称为“板块”的大块体组成的,每个板块都具有相对独立的运动能力。

2. 板块运动是地壳运动的主要形式:根据板块构造学说,地壳运动主要是由于板块之间的相对运动造成的。

板块之间的相互作用引发了许多地质现象,如地震、火山爆发和造山活动等。

3. 板块边界是地质活动的重要区域:板块构造学说认为,板块边界是地球上最活跃的地质区域之一。

板块之间的相互作用会导致地震和火山活动频繁发生,也是一些重要的矿产资源形成的地方。

三、基本论点1. 板块构造是地球演化的基本模式:板块构造学说认为,板块运动是地球上的一种基本模式,它推动了地壳的演化。

通过板块之间的碰撞、分离和滑移,地球表面的地壳发生了巨大的变化,并形成了我们今天看到的大陆、海洋和山脉等地貌。

2. 板块构造解释了地球上许多重要地质现象:板块构造学说提供了对地球上许多重要地质现象的解释。

地震的发生主要是由于板块边界断裂区域的断裂和滑动引起的。

火山的形成和喷发与板块之间的俯冲和岩浆上升有关。

而大规模地震带和各种山脉的形成往往与板块边界带的构造运动密切相关。

3. 板块构造对人类生活和地质灾害具有重要影响:由于板块构造的存在,地球上存在着许多地质灾害的潜在风险。

地震和火山喷发等自然灾害经常给人类带来损失和痛苦。

了解板块构造有助于我们更好地预测和应对这些潜在的地质灾害。

四、总结和回顾本文简要介绍了板块构造学说提出的基本假设和基本论点。

板块构造学说认为地球外部结构不均匀,地壳运动主要由板块之间的相对运动引起。

板块构造解释了地球上许多地质现象,并对人类生活和地质灾害产生重要影响。

简述板块构造学说提出的基本假设和基本论点一、引言板块构造学说是地球科学领域中的一种重要理论,它解释了地球表面的许多现象和过程。

本文将围绕板块构造学说,从基本假设和基本论点两个方面进行详细的阐述。

二、基本假设1. 地壳是由若干个板块组成的板块构造学说认为,地球表面的岩石层是由若干个相对独立的“板块”组成的。

这些板块在地球表面上移动着,并且相互作用,导致了地震、火山喷发等现象。

2. 板块之间存在相对运动板块构造学说认为,板块之间存在相对运动。

这种运动可以是平行滑移、向远离或向靠近等形式。

这种相对运动导致了地震、火山喷发等现象。

3. 板块边界处存在构造活动在板块构造学说中,认为在板块边界处存在着各种各样的构造活动。

这些活动包括岩浆上涌、断层滑移、岩石变形等。

三、基本论点1. 板块漂移论点板块构造学说认为,地球表面的板块之间存在相对运动。

这种相对运动导致了板块漂移现象。

板块漂移是地球表面最重要的现象之一,它导致了地震、火山喷发等自然灾害。

2. 岩浆上涌论点板块构造学说认为,岩浆是由地幔中的物质上涌而来的。

在板块边界处,岩浆可以通过断层滑移等方式上升到地表,并形成火山喷发等现象。

3. 构造变形论点在板块构造学说中,认为在板块边界处存在着各种各样的构造活动。

这些活动包括岩浆上涌、断层滑移、岩石变形等。

这些构造活动导致了地壳的变形和塑性变形。

四、结论综上所述,板块构造学说提出了地球表面岩石层是由若干个相对独立的“板块”组成的基本假设,并且认为这些板块在地球表面上移动着,并且相互作用,导致了地震、火山喷发等现象。

此外,在板块构造学说中,还提出了板块漂移论点、岩浆上涌论点和构造变形论点等基本论点。

这些理论的提出和发展,对于我们认识地球表面的现象和过程,具有重要的意义。

《板块构造学说》教学设计[教学目标]1.知识与技能(1)学会阅读“六大板块示意图”和“世界火山和地震分布”图。

(2)掌握板块构造学说的基本观点。

2.过程与方法(1)利用典型地理现象和演示板块运动规律为板块构造学说建立依据,使学生掌握逻辑推理的科学思维方法。

(2)能运用板块构造学说解释典型地表形态的成因及火山地震的分布规律,培养学生的知识迁移能力。

3.情感态度与价值观(1)树立物质运动观,即静止是相对的,运动是绝对的。

(2)关注人类如何防震抗灾,提高抵御各种自然灾害的能力。

[教学重点、难点]1.重点:板块构造学说的基本内容及其用于解释地理现象。

由于板块构造学说是用于解释典型地理现象的重要理论支柱,体现出人类对地壳运动认识不断发展与完善的过程,所以本节的重点不但包括板块构造学说的基本内容,更要通过其基本规律培养学生探究事物根源的能力。

2.难点:解释海岸山脉、岛弧、海沟、世界火山、地震的形成原因。

[教学方法和教学准备]1.教学方法:观察发法、探究法、发现法。

2.教学准备:多媒体、课件、教材、地图册、纸张等,实现传统方法与现代化手段有机结合。

这是一个学生在试验、问题中探究学习的例子。

地理课就是通过大量的读图、识图、析图来进行学习,进行探究。

学生通过观察、思考,带着问题进行探究,最终找到答案。

探究学习最主要是教师要放手让学生自己去观察、实践、讨论,让学生自己去实验、动手、发现结果,验证结果。

对学生的讨论结果及时给予评价,并不急着给出结论,而是让他们自己经过辩论、论证之后自己得出结论,再进行确定。

这样学生的思维张力、专注投人程度、积极性、探究兴趣与热情都会得到提高。

且最后的理论联系实际,学生比较感兴趣且好奇的一个话题,加上联系影响,都能很好的激发学生的浓厚兴趣和强烈求知欲。

本节课应该注意的是:给学生思考问题的时间是不是太少,讨论的不够充分。

探究教学还处在试验阶段,要不断摸索和改进。

如何让学生掌握板块构造学说的基本观点板块构造学说是海陆的变迁这一课的重点,也是这一课的难点,知识抽象学生难以理解和掌握,要想突破这个重点和难点,我在平时的做法主要有这么几点。

一、对于大陆漂移学说的做法。

人们常说“眼看千遍,不如手做一遍”。

在地理教学中,有许多知识点通过老师多次地讲述、学生多遍地学习,往往不如让学生亲手做一下、亲身体验一下的效果好。

在讲到魏格纳的“大陆漂移假说”时,我在课前先将学生分成两大组,布置他们利用下课时间用透明的白纸覆盖在地球仪上,一组学生用笔描出非洲大陆和南美洲大陆的轮廓,一组学生用笔描出欧洲大陆、格陵兰岛和北美洲大陆的轮廓,然后把描好的图剪下来。

上课的时候,老师让各组派代表上台把自己所剪的图拼在一起,看看拼合处是否基本吻合,并演示两组大陆可能是怎样漂移的。

由于是学生自己动手,所以印象就会深刻得多。

这不仅有利于学生对“大陆漂移”理论的认识和理解,还有利于学生领略科学的研究方法,增强动手实践意识。

二、在学习板块构造学说时,先让学生了解“板块构造学说”的三大观点:①、由岩石组成的地球表层,全球大致分为六大板块。

②、各大板块处于不断地运动中的。

③、板块内部地壳比较稳定,板块与板块交界的地带比较活跃。

“1、认识六大板块展示“六大板块示意图”,让学生看图回答问题:①地球表层可分为几大板块,名称是什么?②陆地面积最大的是什么板块?③哪一个板块几乎是海洋?然后介绍六大板块名称记忆的方法与技巧:记板块:沿赤道自西向东分别为非洲板块、印度洋板块、亚欧板块、太平洋板块、南极洲板块、美洲板块。

太平洋板块几乎全部在海洋之中。

记特殊:①阿拉伯半岛和印度半岛在印度洋板块上,而不是在亚欧板块上。

②南极洲板块向北延伸与太平洋板块和美洲板块之间一直到赤道以北20°N 附近。

由此,科迪勒拉山系北段处在太平洋板块与美洲板块之间,科迪勒拉山系南段地处南极洲板块与美洲板块之间。

2、认识六大板块的运动用多媒体演示板块与板块之间的运动,看图提问①“←→”表示什么?“→←”表示什么?②图中的“←→”“→←”符号都出现在哪?学生通过观察总结出板块之间的运动形式有两种:一种是相对运动;一种是相离运动。

概括出板块构造学说的基本内容。

概述板块构造学说的基本内容在地球科学领域中,板块构造学说是一个重要的理论框架,它解释了地壳运动、地震和火山活动等现象。

板块构造学说认为地球的外部由数个大型和小型的板块所组成,这些板块在地幔的对流作用下,通过构造活动相互碰撞、分离和滑动,从而导致地壳运动和地球表面地质现象。

本文将深入探讨板块构造学说的基本内容,包括板块构造的概念、板块运动的机制、板块边界的类型、板块构造对地球表面地质活动的影响,以及板块构造学说对地球科学的重要性。

一、板块构造的概念板块构造是指地球表面的岩石圈以板块为单位,根据构造活动而运动和变形的现象。

板块构造学说认为地球的岩石圈由数十块大块和更多的小块组成,这些板块在地幔下方通过热对流作用而进行运动。

板块构造的概念是指地球外部的岩石圈不是连续不断的,而是由多个板块构成,并且这些板块之间存在相对运动的关系。

在板块构造学说中,板块被认为是地球表面上的构造单元,它们的大小可以有所不同,但都能自主地运动。

而板块运动是指这些板块在地幔的对流作用下,以不同的速度和方向相互运动的现象。

板块的运动包括了板块的碰撞、分离、滑移等过程,这种运动是地球表面地质活动的重要动力来源。

二、板块运动的机制板块构造学说认为地幔的热对流是板块运动的主要机制。

地幔是地球内部由固态到半固态的岩石层,它由高温高压下的岩浆和熔岩组成。

地幔的热对流是指在地幔中由于内部温度不均匀导致的热量对流现象,这种对流运动会引起岩石层的变形和运动。

地幔的热对流是板块运动的动力源,它推动着地球表面的板块构造不断地运动和变形。

在地球的板块构造中,板块之间的相对运动可以表现为三种类型:板块的碰撞、板块的分离和板块的滑移。

板块的碰撞是指两块板块直接相互碰撞,这种碰撞常常会导致地表的隆起和地震的发生。

板块的分离是指两块板块由于地壳的张裂而分离开来,这种分离可以引起地表的沉降和新的地壳形成。

板块的滑移是指两块板块在相对运动中沿着断裂面滑动,这种滑移常常会引起地震活动。

板块构造说的观点bankuai gouzaoshuotheory of plate tectonics20世纪60年代蓬勃发展的当代地球科学中最存有影响的全球结构学说。

它指出地球的岩石圈对立沦为若干非常大的板块,岩石圈板块沿着塑性软流圈之上出现大规模水平运动;板块与板块之间或相互拆分,或相互汇集,或相互位移,引发了地震、火山和构造运动。

板块构造说道涵盖了大陆漂移、海底收缩、切换断层、大陆相撞等概念,为表述全球地质促进作用提供更多了颇存有实效的格架。

简史年,德国a.l.韦格纳首先提出了大陆漂移说。

至年期间,美国h.h.赫斯、r.s.迪茨在大陆漂移和地幔对流说的基础上创立海底扩张说,随后f.j.瓦因和英国d.h.马修斯等通过海底磁异常的研究对海底扩张说作了进一步论证。

年加拿大j.t.威尔逊建立转换断层概念,并首先指出,连绵不绝的活动带网络将地球表层划分为若干刚性板块。

至年期间,美国w.j.摩根、d.p.麦肯齐、r.l.帕克与法国x.勒皮雄将转换断层概念外延到球面上,定量地论述了板块运动,确立了板块构造说的基本原理。

年,美国b.l.艾萨克斯、j.奥利弗和l.r.赛克斯进一步阐述了地震与板块活动之间的联系,并将这一新兴理论称作“新全球构造”。

目前常用的术语“板块构造”,是麦肯齐和摩根在年提出的。

70年代以来,板块学说逐步渗透到地球科学的许多领域。

板块分割液态地球上层在雕向上可以分成物理性质截然不同的两个圈层,即为上部具有一定刚性的岩石圈和下垫的横生塑性的软流圈。

岩石圈包含地壳和一小部分上地幔,厚度不一,约在几十公里至公里以上。

软流圈大体相等于上地幔低速层,或电导率较低的高导层(高阻层),q值(介质品质因素,与地震波膨胀程度成反比)较低,说明其物质较冷、较重、较硬,具有一定塑性。

存有着可以缓慢血液循环的软流圈,就是上覆以岩石圈出现大规模运动的基本前提。

分离型板块边界两个相互分离的板块之间的边界,见于大洋中脊轴部或裂谷带,以浅源地震、火山活动、高热流和引张作用为特征。

板块构造学说的三个基本观点

一、大陆漂移论

大陆漂移论是指大陆陆块在地球表面随时间移动的观点。

该观点认为地球上的大陆地壳不是静止不动的,而是以不可感知的速度在地球表面上移动。

这一观点最早由德国地质学家阿尔弗雷德·魏格纳提出,被认为是板块构造学说的先驱。

大陆漂移论认为,地球上的大陆陆块本来是连在一起的超大陆,后来逐渐分裂成现在的各个大陆,并在地球表面上漂移。

通过对地球表面地质构造、动物、植物的分布以及地球表面地壳的形状等研究,大陆漂移论提供了一种解释地球地质问题的新的视角。

二、海洋底部扩张论

海洋底部扩张论是指海洋底部在洋脊处通过火成岩的喷发与冷却形成新的洋壳,并在洋脊两侧逐渐向外扩张的观点。

该观点由美国地质学家哈里·哈斯提出,是板块构造学说的核心内容之一。

海洋底部扩张论认为,地球上的洋壳是在海洋洋脊处通过火山活动形成,并在洋脊两侧不断向外扩张,推动了地球地壳的运动。

该观点通过对洋壳的地质构造、地磁学和地球物理学等方面的研究,为解释地球表面地壳运动提供了重要的证据。

三、地壳理论

地壳理论是指地球表面的固体地壳是由若干个板块组成,这些板块在地球表面上相互运动和交互作用的观点。

该观点是目前最为广泛接受的板块构造学说。

地壳理论认为,地球表面的地壳并非是统一的整体,而是由若干个大、小板块组成。

这些板块可以是大陆板块,也可以是洋壳板块,它们在地球表面上进行相对运动,形成了地球上的各种地质现象,如地震、火山活动等。

地壳理论通过对地球地壳运动的观测、地壳构造的研究以及板块交界带的分析等,为解释地球地质学问题提供了深刻的认识。

板块构造学说的主要观点“板块构造学说”是地质学中的一个重要理论,它以大地构造和板块构造为研究对象,研究大地构造及其发展过程以及板块构造的演化历史。

板块构造学说的主要观点主要有以下几点:一、板块构造是由内部动力驱动的。

板块构造学说认为,板块构造是由内部动力驱动的,即板块构造主要是由地壳内部的深部热力作用而形成的。

二、板块构造的动力是板块之间的相对运动。

板块构造学说认为,板块构造的动力来自板块之间的相对运动,即板块间的位移、旋转、翻转和断裂等相对运动。

三、板块构造是一个复杂的过程。

根据板块构造学说,板块构造是一个复杂的过程,包括板块的形成、分裂、旋转和碰撞等多个过程。

四、板块构造的过程是循环性的。

根据板块构造学说,板块构造的过程是循环性的,也就是说,板块构造的过程并不是一个简单的线性过程,而是一个复杂的循环性的过程。

五、板块构造的发展具有演化趋势。

根据板块构造学说,板块构造的发展具有演化趋势,即板块构造是一个从原始板块到当今板块构造的演化过程。

六、地壳结构是板块构造发展的重要影响因素。

根据板块构造学说,地壳结构是板块构造发展的重要影响因素,即地壳的结构对板块构造的发展有重要的影响。

七、板块构造发展的变化是由多种因素引起的。

根据板块构造学说,板块构造发展的变化是由多种因素引起的,包括内部动力因素、外界环境因素和物理因素等。

八、板块构造的发展具有多样性。

根据板块构造学说,板块构造的发展具有多样性,即板块构造可以以不同的方式发展,其结果也可以不同。

以上就是板块构造学说的主要观点。

板块构造学说的观点表明,板块构造不是一个简单的、一次性的过程,而是一个复杂的、不断变化的过程,受到内部动力、外界环境和物理因素的影响。

此外,板块构造是一个循环性的过程,不断发生变化,具有多样性,有助于更好地理解大地构造的发展过程以及板块构造的演化历史。

板块构造学说的核心内容

板块构造学说是一种20世纪90年代提出的城市地理学理论,它强调利用板块结构建

模城市地理模式,以及当前城市复杂性的影响研究。

换句话说,它将城市视为一个“井喷”由许多不同部门或兴趣相关板块组成的结构,并且这些板块可以在特定的格局和空间模式

中交互作用。

板块构造学说的主要观点是,城市发展的核心不再是以单一的空间形式来描述,而是将不同的板块放置在一起,形成新的空间模式和场所结构。

这里的板块可以是街区,也可以是街道、小区、学校或商业区等。

板块构造学说的重要贡献之一在于,它加快了从传统空间展示城市发展趋势向复杂性

准确模拟的转变,因此也可以有效地描述不同部门或不同活动之间的关系。

它还强调了与

城市地理有关的一些重要概念,例如前瞻性定位、网状格局等,这些概念也可以帮助人们

理解不同部门或不同活动之间的关系并作出准确的观测。

此外,板块构造学说还注重个体的角色和作用,比如街区的居民如何改变自己的街区,或者商业区里居民的日常活动如何影响整个城市空间格局。

这则说明,这一理论为城市地

理学提供了一个框架,可以帮助我们深入研究人类在城市中的活动,从而实现对强大的城

市文化的正确描述和诠释。

如何让学生“有效”理解和掌握板块构造学说基本观点的?“握”“煮”地球“敲”定板块

今年地震比较频繁,报道较多;看到作业后吃饭时我突然把地球和鸡蛋联系到一起,地球原来就是一个没煮熟透的鸡蛋,蛋壳烂了就地震了,蛋壳有缝隙就火山爆发了…

实验工具:生鸡蛋人手一个,500ml烧杯,石棉网,支架,酒精灯,水,火柴(化学实验室暂借用)

实验步骤:(以2人小组为单位)

小实验1:观“地球”,敲“地球”⑴观其中一个鸡蛋整体,手指轻弹鸡蛋,感知整体硬度⑵小范围敲碎另一个鸡蛋,感知实际状况如果把地球比作一个鸡蛋,那么,蛋壳就是由岩石组成的地球表层,这个岩石组成的地球表层不像蛋壳一样,是一个整体,而是破裂为六块的"蛋壳"。

结论:板块构造学说的基本观点第一,由岩石组成的地球表层,全球大致划分为六大板块。

即亚欧板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块、非洲板块和南极洲板块。

小实验2:握“地球”⑴握其中完整鸡蛋整体,进一步感知整体硬度⑵握其中敲碎另一个鸡蛋,感知实际运动状况

结论:第二,各大板块处于不断地运动之中。

小实验3:煮“地球”

把保持完整蛋壳的鸡蛋和破裂蛋壳的鸡蛋分别放到盛水烧杯中

用酒精灯加热观察。

蛋壳不破裂的地方什么也没有,这就好比板块的内部比较稳定。

而沿着破裂的地方挤出来很多白白的蛋清,这些裂缝就好比板块的交界地带,地壳比较活跃,那些裂缝上的一小堆一小堆的蛋清不正是火山喷发后形成的一座座火山吗。

结论:。

第三,板块内部地壳比较稳定,板块与板块交界的地带地壳比较活跃。

Ok了

本专题-----板块构造学说的基本观点以及世界著名山系、火山、地震的分布与板块运动的关系主要学习“有效教学”,本实验仅仅设想,有效与否还有待检验,设计仅是为地理课常在上午第四节,实验结束后仅为同学们减少饥饿感而已。