沈从文的创作风格趋向浪漫主义

- 格式:docx

- 大小:16.34 KB

- 文档页数:2

《腊八粥》课文解析一、作者及背景。

1. 作者。

- 沈从文(1902 - 1988),原名沈岳焕,湖南凤凰人。

他是中国现代作家,其作品具有浓郁的地方色彩和独特的艺术风格。

沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他擅长以细腻的笔触描绘湘西地区的风土人情、人性美和生活百态。

2. 背景。

二、文章结构。

1. 盼粥(第1 - 2段)- 文章开篇点题,写小孩们“喜得快要发疯了”,“眼睛可急红了”,生动地表现出孩子们对腊八粥的急切盼望之情。

这里通过描写孩子的神态和心理,为下文腊八粥的出场做了充分的铺垫。

例如“住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。

一个人进进出出灶房,看到那一大锅正在叹气的粥,碗盏都已预备整齐,摆到灶边好久了,但他妈妈总是说时候还早。

”其中“叹气的粥”运用拟人的修辞手法,把锅里煮着的腊八粥形象化,仿佛它也在等待着被食用的时刻。

2. 猜粥(第3 - 12段)- 这部分主要写八儿对腊八粥食材的猜测。

八儿不断地向妈妈询问腊八粥里放了什么食材,从栗子、饭豆到枣子等,他的每一次猜测都充满了好奇和期待。

妈妈的回答总是简单而神秘,进一步吊起了八儿的胃口。

如“‘妈,妈,你抱我起来看看吧!’于是妈妈就如八儿所求的把他抱了起来。

‘呃……’他惊异得喊起来了,锅中的一切已进了他的眼中。

”这里通过八儿的动作和语言描写,表现出他急于知道锅中食材的心情。

3. 看粥(第13段)- 这一段描写八儿看到腊八粥时的情景。

八儿看到了腊八粥的食材丰富多样,“花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。

锅巴,正是围了锅边成一圈。

”运用拟人的修辞手法,将花生仁的去皮过程和锅巴的状态描写得生动有趣,把腊八粥的样子活灵活现地展现在读者眼前。

4. 吃粥(第14 - 19段)- 最后写一家人吃腊八粥的场景。

“靠着妈妈斜立着的八儿,肚子已成了一面小鼓了。

他身边桌上那两支筷子,很浪漫的摆成一个十字。

桌上那大青花碗中的半碗陈腊肉,八儿的爹同妈也都奈何它不来了。

”通过描写八儿吃粥后的状态,以及对桌上剩余食物的描写,表现出八儿吃粥吃得饱饱的满足感,也从侧面反映出腊八粥的美味可口,同时体现出家庭生活的温馨和谐。

沈从文的文学成就沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴,句式简峭、主干凸出,单纯而又厚实,朴纳而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神彩。

整个作品充满了对人生的隐忧和对生生命的哲学思考,如他那实在而又顽强的生命,给人教益和启示。

沈从文创作的小说主要有两类,一种是以湘西生活为题材,一种是以都市生活为题材,前者通过描写湘西人原始,身然的生命形式,赞美人性美;后者通过都市生活的腐化堕落,揭示都市自然人性的丧失。

其笔下的乡村世界是在与都市社会对立互参的总体格局中获得表现的,而都市题材下的上流社会“人性的扭曲”他是在“人与自然契合”的人生理想的烛照下获得显现,正是他这种独特的价值尺度和内涵的哲学思辨,构起了沈从文笔下的都市人生与乡村世界的桥梁,也正由于这种对以金钱为核心的“现代文学”的批判,以及对理想浪漫主义的追求,使得沈从文写出了《边城》这样的理想生命之歌。

沈从文对现代文学的独特贡献--创造性地运用和发展了诗化小说的文章体式。

他的小说取材广泛,描写了从乡村到城市各色人物的生活,其中以反映湘西下层人民生活的作品最具特色。

代表作《边城》以兼具抒情诗和小品文的优美笔触,表现自然、民风和人性的美,提供了富于诗情画意的乡村风俗画幅,充满牧歌情调和地方色彩,形成别具一格的抒情乡土小说。

他的创作表现手法不拘一格,文体不拘常例,故事不拘常格,尝试各种体式和结构进行创作,成为现代文学史上不可多得的"文体作家"。

他的散文也独具魅力,为现代散文增添了艺术光彩。

一些后来的作家曾深受他创作风格的影响。

在文学态度上,沈从文先生一直坚持自由主义立场,坚持文学要超越政治和商业的影响。

沈从文对现代文学的贡献在于他创造了诗意的抒情小说文体,他把诗和散文引进小说之中,打破了三者的界限从而大大扩大了小说的表现领域和审美功能.沈从文小说的主要贡献是他创造了一个特异的"湘西世界".他以湘西人,乡下人的视角,来赞美湘西的山水美景,人的淳朴和风俗的古雅.并以这样一个世界来观照,批判,否定他所生活的,他认为是丑恶的都市社会.因此,沈从文的小说同三十年代主流文学以阶级,阶层的观念分析考察社会不同,他是取地域的,文化的视角,通过两种文化的对峙来表达自己的文学理想。

浅析沈从文的《边城》里的湘西世界[内容摘要] 沈从文先生以故乡为背景,糅合自己身旁的人物为原型,塑造了小说《边城》,其中的典型人物形象及整个湘西世界栩栩如生。

《边城》作为湘西小说的代表作,更显得至真至纯,散发着生命之光,充满着生动灵性,瑰丽而温馨,是一个充满爱的和谐家园。

它影响了一代代湘西、中国,乃至于世界的文学爱好者,不仅启迪了读者的心智,还震撼了人们的内心世界。

[关键词] 湘西世界;翠翠;老船夫沈从文(1902-1988)原名沈岳焕,苗族,湖南凤凰县人,1988年病逝于北京。

沈从文的一生是坎坷的一生,是奉献的一生。

沈从文创作的小说主要有两类,一种是以湘西生活为题材,一种是以都市生活为题材。

沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴,句式简峭、主干凸出,单纯而又厚实,朴实而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采。

《边城》是沈从文的代表作,展示给读者的是湘西世界和谐的生命形态,沈从文以其特有的文学气质,用优美古朴而又略带忧伤苍凉的笔调,构建起充满真善美的和谐的湘西世界。

而《边城》是这个世界的核心之作,是由“爱”构筑的一个理想王国。

一片爱的和谐湘西《边城》以清新的笔调讲述了湘西边城一个老船夫祖孙二人相依为命的生活,描写了老船夫外孙女翠翠和当地船总顺顺的两个儿子天保、傩送之间的爱情故事。

作者用他那善于说梦、写梦、画梦以至诱人做梦的笔,为我们描绘了一个远离都市繁华和喧嚣的质朴、恬静而又浪漫柔美的世界。

在我们听着遥远山乡的鸡鸣狗吠,嗅着边地泥土的芬芳之时,带我们进入一个温情脉脉是和谐世界。

故事在湘西的各种风俗民情中展开:端午节赛龙舟赶鸭子,中秋节男女月下对歌,春节耍龙灯、舞狮子……浸润于这些场景中的边城,随处可见人与人之间的温情:祖孙之情,男女之爱,兄弟之情,邻里之睦……在纯澈明净的风俗画卷中,作者把自己的希冀与追求投射在淳朴美好的人物身上,潜心营造一片宁静安逸的和谐世界。

透过《边城》看沈从文的浪漫主义追求中国现代浪漫主义文学思潮是20世纪最重要的文学思潮之一,五四时期席卷整个文坛,更在之后的半个多世纪里影响了中国文坛的无数作家。

作为文坛极富影响力的作家之一,沈从文既是京派作家的代表人物,又是田园牧歌式浪漫主义的最后一位吟唱者。

本人将通过对沈从文代表作《边城》的解析来阐释他的浪漫主义精神追求和浪漫主义创作手法。

(一)中国浪漫主义文学思潮浪漫主义文学思潮是中国现代最有影响力的三大文学思潮之一,萌芽于20世纪初启蒙运动所造就的自由文化空间中, “五四”达到高潮,浪漫主义的发展大致沿着两条途径:一是由“五四”浪漫主义蜕化出30年代的田园牧歌型的浪漫主义,再到40年代浪漫主义,一度回归文坛中心,新时期则再次复兴,以朦胧诗、知青小说为代表。

这一系列的作品主张回归自然,寻求精神家园和自我的超越,是中国真正的浪漫主义文学,但不久它就整体性地消失在80年代中期涌起的现代主义潮流中了;二是“革命浪漫主义”,以及继而由“革命浪漫主义”蜕变为“文革”时期的伪浪漫主义。

这一系列伪浪漫主义的思想基础已经不是个性主义,而是某种程度的革命集体主义,不是真正的浪漫主义。

沈从文是一个众说纷纭的作家。

曾志清称“他是中国现代文学中最伟大的印象主义者”,有论者视他为实证主义的作家、现实主义的乡土作家,更多的论者则认定他是“二十世纪最后一个浪漫派”。

而他本人也自称30年代“最后一个浪漫派”,是30年代田园牧歌型的浪漫主义的代表人物。

亲近乡土,略带忧伤与绝望的意味,讴歌田园生活,提倡回归自然,以理想和诗意来对抗世俗的生活。

(二)透过《边城》看沈从文的浪漫主义《边城》是沈从文湘西系列小说最具代表的作品,塑造了一个犹如世外桃源的边地。

实际上,沈从文笔下的湘西并非简单地对应乡土的现实湘西,是沈从文避开现实社会而创造出的一种近乎虚幻的事物,是沈从文理想的精神家园,体现了沈从文的浪漫主义精神追求。

《边城》是沈从文二十年代初的作品,此前他只身一人从湘西混迹于北京,经过一番拼搏和努力,已经在文坛上崭露头角,并为胡适、梁实秋等信仰自由主义的名人所器重,正是身名鹊起、事业如日中天的时候。

MASTERPIECES REVIEW1980年创刊浅谈沈从文《边城》中的浪漫主义⊙阿来·托合塔尔拜 [新疆大学人文学院, 乌鲁木齐 830046 ]摘 要:20世纪的我国文学史上有三大重要的文学思潮,分别是浪漫主义文学思潮、现实主义文学思潮、现代主义文学思潮,20世纪30年代浪漫主义文学思潮的代表作家是沈从文,他的文学创作建构了一个理想的湘西世界,本文将从其代表作《边城》入手,分析沈从文的浪漫主义情怀和浪漫主义创作手法。

关键词:浪漫主义文学思潮 沈从文 《边城》五四运动的爆发,在中国近代史上是一个伟大的历史事件,五四运动也是一场前所未有的思想解放运动,先进的知识分子受五四新文化和西方文学思潮的影响,高举民主与科学的伟大旗帜,追求个性和自由成为时代的主流。

受西方浪漫主义的影响,中国现代浪漫主义文学思潮也应运而生。

沈从文作为20世纪30年代浪漫主义文学思潮的典型代表,他的文学思想及其创作对浪漫主义文学思潮具有重要意义。

一、沈从文的浪漫主义情怀在中国现代作家中,沈从文是颇具个性的。

他出生于湖南的一个水乡,他的爷爷和父亲都是军人,他也在军队生活了五六年并目睹了大量的杀人事件,随后他受到了五四余韵的影响,执意离开家乡,前往北京读书。

只有小学文凭的沈从文,幸运地遇到了北京大学校长蔡元培的先进办学理念,才有机会成为北大的旁听生。

1924年,沈从文开始陆续发表作品:《菜园》《丈夫》《萧萧》《湘西散记》等,并于1934年完成《边城》,迎来了他小说创作的一个高峰。

沈从文在都市颠沛流离,但始终坚持写作,终于在文坛站稳了脚跟,他自始至终都对家乡一往情深,其文学创作也几乎都与湘西有关,他的创作随心所欲,并具有独特的风格,他笔下的《边城》是浪漫主义文学思潮的代表作。

作为“京派”文学的代表人物,沈从文主张文艺远离政治,反对将文艺作为政治的工具。

当时的沈从文有意避开政治,他的文学创作也与主流文学格格不入,在大都市生活多年的沈从文,厌倦了城市生活,想念故乡,回忆童年时,故乡的山山水水、风土人情便成为他精神世界的避风港,也渐渐变成了沈从文的创作主题,因此他建构了风景优美、社会和谐的湘西世界。

沈从文:走进文学殿堂的边城游子沈从文(1902—1988),原名沈岳焕,字崇文。

湖南凤凰县人。

中国现代作家、历史文物研究家。

沈从文一生共出版《边城》《长河》等二十余部小说集,《湘行散记》《云南看云集》等十部散文集,以及《唐宋铜镜》《中国古代服饰研究》等多部文化学术著作。

沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他追求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,具有浓郁的湘西色彩,凸显出乡村人性特有的风韵与神采。

逃学少年浪迹湘西1902年12月28日,沈从文出生于美丽的湘西凤凰城,排行老四。

六岁那年,沈从文被送入私塾。

因受不了私塾的呆板与严厉,他时常想逃出去玩。

在其他顽童的影响下,他学会了种种逃学而又可以骗过先生和父亲的办法,从此也成了一名顽固的逃学少年。

高小毕业后,十五岁的沈从文参加了湘西靖国联军第二军游击第一支队,随军队流徙于湘、川、黔边境与沅水流域,直到1921年这支部队“全军覆没”,他又被遣回家乡。

在沅水流域漂流的五年,沈从文同士兵、农民、小手工业者以及其他形形色色的社会底层人士生活在一起,亲身体验到他们悲惨的生活,亲眼看到军队杀害无辜的百姓,过着难以设想的痛苦怕人的生活,认识了中国一小角的好坏人事、风土民情,为后来的创作打下了基础。

1922年,沈从文到湘西巡防军统领陈渠珍手下做文书。

在那里他认识了一位从长沙来的见过世面的印刷工人,向他介绍了《新潮》《创造周报》等新文化期刊。

于是,受新文化熏陶的沈从文滋生了去北京求学的念头。

文学青年的“北漂”之旅1923年,沈从文来到北京,报考了燕京大学国文班。

可他只有高小文凭,标点符号都不懂,面试时更是得了个零分,连报名费也被燕京大学退了回来。

他只能一边在北大蹭课,一边去琉璃厂的书肆学东西。

沈从文租住的地方,是一间由储煤室改成的小屋,美其名曰“窄而霉小斋”。

他向报社投稿,因没有名气,又没有名家提携,没人愿意发表。

潦倒之际,他给当时在北大任教的郁达夫写了一封求助信,郁达夫接到信后,顶着鹅毛大雪去见了沈从文,然后写了一篇《给一个文学青年的公开状》发表在《晨报副刊》,替沈从文鸣不平,并把他介绍给了《晨报副刊》主编。

摘要:浪漫主义文学思潮是中国20世纪最重要的文学思潮之一,作为“最后一个浪漫派”,沈从文的文学思想及其创作对浪漫主义文学思潮具有重要意义。

笔者从其作品文本出发,以《边城》为例,通过剖析沈从文的文学思想,阐述其独特的浪漫主义。

关键词:沈从文《边城》浪漫诗情乡土中国反现代性中国的浪漫主义文学思潮正式崛起并取得全盛是在五四时期,在20世纪三四十年代产生了分化,并处于边缘状态,沈从文正是在这时形成自己独特的写作风格。

沈从文是一个众说纷纭的人物,曾志清称他是中国现代文学中最伟大的印象主义者,有论者视他为实证主义的作家、现实主义的乡土作家,杨春时和俞兆平都认为他是最接近经典的浪漫主义,而他也自称是30年代“最后一个浪漫派”。

一、“最后一个浪漫派”的“浪漫诗情”沈从文自称是“最后一个浪漫派”,《边城》可以说是一部浪漫主义田园诗的杰作。

小说写得精致、灵巧、含蓄、隽永,充满诗情画意。

①作者所描绘的边城茶峒,凭山依水,风景如画。

《边城》是一首浪漫主义爱情诗。

小说当中,翠翠与傩送之间的爱情故事,成为作者沈从文创作这部充满人性和抒情作品的载体,抒情就是这一部小说所要发挥出的目的。

因此,沈从文在这部小说中的叙事笔调,流动着并且倾泻出对于美丽、对于爱的一种咏叹和忧伤,使整部故事成为一部爱情的寻觅以及幻想的浪漫主义美学杰作。

天保和傩送兄弟二人喜欢上了翠翠,以此作为故事的经线,而老船夫的关爱、撮合孙女的婚事等作为纬线,进而作者又推波助澜,让翠翠和傩送以及天保之间的爱情纠葛起来,成为一种非常独特的乡镇爱情图景,其中又伴随着翠翠、傩送等人的内心曲折,表现出一种来自中国传统诗歌当中的隐隐忧伤,带着一种独特的浪漫主义的感伤忧郁,抒发着各自心胸中的浪漫和伤感。

正如翠翠为新娘子摆渡的那一段,“站在船头,懒懒地攀引缆索,让船缓缓地过去”,②从这一段就表现出一种纯情的遐想,对于幸福有着憧憬,这里面的感伤和浪漫主义的画面感,都生动地表现出来。

整部小说当中,都是围绕着翠翠的爱情故事进行和展开的,小说结尾,“这个人也许永远不回来了,也许‘明天’回来”。

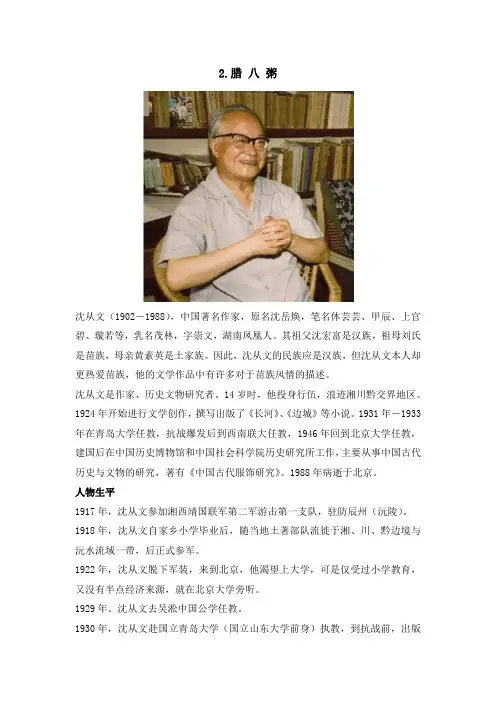

2.腊八粥沈从文(1902-1988),中国著名作家,原名沈岳焕,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文,湖南凤凰人。

其祖父沈宏富是汉族,祖母刘氏是苗族,母亲黄素英是土家族。

因此,沈从文的民族应是汉族,但沈从文本人却更热爱苗族,他的文学作品中有许多对于苗族风情的描述。

沈从文是作家、历史文物研究者。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。

1924年开始进行文学创作,撰写出版了《长河》、《边城》等小说。

1931年-1933年在青岛大学任教,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史与文物的研究,著有《中国古代服饰研究》。

1988年病逝于北京。

人物生平1917年,沈从文参加湘西靖国联军第二军游击第一支队,驻防辰州(沅陵)。

1918年,沈从文自家乡小学毕业后,随当地土著部队流徙于湘、川、黔边境与沅水流域一带,后正式参军。

1922年,沈从文脱下军装,来到北京,他渴望上大学,可是仅受过小学教育,又没有半点经济来源,就在北京大学旁听。

1929年。

沈从文去吴淞中国公学任教。

1930年,沈从文赴国立青岛大学(国立山东大学前身)执教,到抗战前,出版了20多个作品集,有《石子船》、《虎雏》、《月下小景》、《八骏图》等。

1934年,沈从文完成了《边城》,沈从文小说边城是这类“牧歌”式小说的代表,也是沈从文小说创作的一个高峰。

1948年,沈从文开始受到左翼文化界的猛烈批判。

同年,工作重心开始转移到文物研究。

1949年后,长期从事文物研究工作。

建国后,沈从文在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代服饰的研究。

1950年因承受不了政治压力而自杀,获救。

1960年,沈从文发表《龙凤艺术》等文。

1969年,沈从文去湖北咸宁五七干校劳动。

1981年,沈从文出版了历时15年的《中国古代服饰研究》专著。

[11]1984年,沈从文大病一场。

《边城》三个悲剧《边城》三个悲剧《边城》中一片美好的人性光辉下面,隐藏的是三个悲剧故事。

下面小编给大家带来《边城》三个悲剧。

希望能够帮到大家。

《边城》的三个悲剧《边城》是一部充溢着浓浓湘西土味、乡土情的中篇佳作。

作者以清丽的笔触,描写了撑渡船的老人与他的孙女相依为命的淳朴生活,以及翠翠与船总的两个儿子的爱情悲剧。

这是古今中外最别致的一部小说,是小说中飘逸不群的仙女,它不仅是沈从文的代表作,也是三十年代中国文坛的代表作。

边城之美美在山水,自然的大胆处与精巧处,无一地无一时不使人神往倾心。

茶峒地方凭水依山筑城,山清水秀。

若溯流而上,则三丈五丈的深潭皆清澈见底。

深潭中为白日所映照,河底小小的白石子,有花纹的玛瑙石子,全看得明明白白。

水中游鱼来去,皆如浮在空气里。

两岸多高山,山中多可以造纸的细竹,常年作深翠颜色,迫人眼目。

近水人家都在桃杏花里,春天时只需注意,凡有桃花处必有人家,凡有人家处必可沽酒。

夏天则晾晒在日光下耀目的紫花布衣绔,可以作为人家所在的旗帜。

秋天来时,人家房屋在悬崖上的,滨水的,无不朗然入目。

黄泥的墙,乌黑的瓦,位置却永远那么妥帖,且与四周环境极其调和,使人迎面得到的印象,实在非常愉快。

一方水土养一方人,沈从文笔下的湘西边城有一种不为世俗所沾染的淳朴自然美。

茶峒人也具有最原始的自然淳朴的品格,他们保持着诚实勇敢、乐善好施、热情豪爽、轻利重义、守信自约,“凡事只求个心安理得”,俨然是一个安静平和的桃源仙境。

这里的人民,诗意地生活,诗意地栖居,这是抒情诗,也是风俗画。

作品没有惊心动魄的社会巨变和激烈复杂的矛盾冲突,作品风格深远自然,清灵纯朴,和谐隽永,如一幅美丽的乡村图画。

主人公老船夫忠厚老实,重义轻利,一副古道热肠,几十年如一日地守着渡船,不记报酬,不贪图便宜,“从不思索自己的职务对本人的意义”,只是给人以方便为乐,真诚的老船夫同时获得人们对他的关爱。

船总顺顺尽管有财却不吝财,他为人明事理,正直和平。

解放前夕沈从文害怕清算决意退出文坛就此封笔沈从文是海内外公认的中国最杰出的小说家之一。

然而,这样一位文学大师在新中国成立前夕突然停止了他在文学天空的翱翔,永远地退出了文坛,这是为什么?在他折断翅膀的前前后后究竟发生了什么?永远的湘西从时间上看,沈从文的确从新中国成立前夕便退出了文坛。

但倘若仔细研究一下他的创作道路和他的心路历程就不难发现,沈从文其实早在二十世纪三四十年代创作势头正旺盛的时候,就曾经出现过思想的消沉和低落。

原因是他的作品内容与当时的时代主潮距离较远,他的“美在生命”的主张也与新文学主将们相悖,这样就不断地受到批评和攻击,他因此感到“寂寞”和“苦闷”。

这种情绪始终伴随着他。

沈从文基本上是一个沉醉于诗情的作家。

一条绵长千里的湘西水,维系着他的审美理想和人生寄托。

沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他追求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,凸现出乡村人性特有的风韵与神采。

正是这独特的价值尺度,构成了沈从文笔下的都市人生与乡村世界的桥梁,从而写出《边城》、《湘西》这样的理想生命之歌。

这种作品远离政治,超越时空,具有永恒的审美价值。

然而这样做却带来一个问题:当许多人都致力于描绘历史运动和人民苦难等具体明确的社会现象的时候,沈从文却在那里起劲地企图表现个人的情绪。

沈从文越与众不同,就越招来非议。

鲁迅曾说胡秋原和沈从文是“自由人”、“第三种人”,在编《中国新文学大系·小说》二集时,没有收入沈从文的作品。

1936年贺玉波的《沈从文作品批判》,1937年凡容的《沈从文的〈贵生〉》等文章,责备他“不写阶级斗争”,对不同阶级人物“缺乏爱憎分明的立场”。

从抗战开始,他与左翼作家的关系恶化,在“与抗战无关论”、“战国策派”、“反对作家从政论”、“自由主义文学”等一系列论争中,沈从文几乎每次都被列为批判对象。

面对接踵而来的争论和批评,他感到茫然和疲惫了。

他对自己的文学创作所追求的唯美风格与现实时代的差异,有着清醒的自知之明。

著名作家沈从文的简介作为京派的代表人物,沈从文属于高产作家,他写了那么多的作品,塑造了无数个人物形象,最终凭借着才华打动了许多大作家,之后成为了一代著名人士。

下面是搜集整理的著名作家沈从文的简介,希望对你有帮助。

沈从文,湖南凤凰人,是我国近现代著名作家。

沈从文属于高产作家,作品众多,他的创作风格趋向浪漫主义,语言朴素,单纯却有情,字里行间透露出浓郁的地方色彩。

沈从文的代表作是湘西小说。

他出生在湘西,对故土有着深厚的情感,因此他写出的乡村题材的小说都集中体现了湘西地区人性特有的风韵和神采,其中最著名的就是《边城》。

沈从文因写具有乡土风情的小说而出名,但他并不是山药蛋派,那么沈从文是什么派的作家呢?在近现代的文学流派中还有一个派别,就是“京派”,沈从文就是京派的代表人物。

京派的作家一般都是北大清华等高校的著名学者或教授,作品大多数发表在《现代评论》、《骆驼草》等几大刊物上,而沈从文就是借着《现代评论》名扬全国。

京派的艺术特征包括梦幻乡土、悲悯人生、诗意抒写等。

沈从文的《边城》,既有现实的忧伤,也有纯朴的浪漫,诗意满满,沈从文用“诗的抒情”方式写出来的这篇小说成为了京派的最有名的代表作。

沈从文的文学成就沈从文出生于1902年,是中国近代非常著名的国家。

沈从文是多民族的混血儿,不过他本人更加的喜欢苗族,所以他的作品中有很多都有有关苗族风土人情的描述。

沈从文的文学成就非常高,一生创造了很多作品,其中以《边城》最为著名。

《边城》是沈从文的代表作,也是沈从文的文学成就巅峰,在二十世纪的时候,《边城》这部作品在中文小说的文学榜上排名第二,而排名第一的则是鲁迅先生的《呐喊》。

由此可见沈从文先生这部作品的成就有多么高。

《边城》这部作品还曾被拍成了电影,讲述的是湘西的风土人情,用女主翠翠的爱情故事,来展现人性的真善美。

这部电影播放的时候,在中国引起了很大的反响,直至今日依旧是一部经典佳作。

当然沈从文的文学成就除了《边城》之外,还有许多其他的作品,这些作品都是沈从文在不同的时期创作出来的。

(十三)《湘行散记》【作者简介】沈从文(1902—1988),原名沈岳焕,字崇文,湖南凤凰人,中国著名作家、历史文物研究者。

其创作风格趋向浪漫主义,他追求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴,句式简峭、主干突出,单纯而又厚实,朴讷而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采。

【作品导读】《湘行散记》和《湘西》可以同小说《边城》和《长河》互文理解,它们都是作者两次重返湘西所得。

迥异于小说“牧歌氛围”“乐观超越”,散文饱含沉甸甸的责任意识——面对一种特殊的历史场域,追溯神性生命的始终,透过表层的血与泪,体验一份人生的庄严。

统摄到作者巨大悲悯情感下的书写与反省,是将尖锐的民族问题与社会矛盾,融汇在人事的叙述中。

《沅陵的人》《沅水上游的几个县份》《桃源与沅州》等反思“文明”与“堕落”的复合关系;《凤凰》《一个多情水手与一个多情妇人》沉醉在爱的憧憬里,流露出对爱的毁灭性的隐忧;《虎雏再遇记》、《箱子岩》感动于原始生命的力量,同时也流露了原始生命活力无从改造与转移的忧惧感。

由五四时期兴起的中国现代散文,至30年代,创作多以小品形式为主。

收入《湘行散记》《湘西》中的散文,既能各自独立成篇,又从总体上具有内在的整一性。

这种散文长卷的独创,发展了散文艺术的表现形式,开拓了散文创作的意义空间。

【写法鉴赏】《湘行散记》的语言质地简洁澄明,自然朴素。

无论是记人叙事,还是勾勒山水,抑或坦露心迹,都简洁明快,一语中的,绝不拖沓。

不刻意雕饰而不乏文采,不有意追求而自得其蕴,拒矫情,远做作,显本色。

《湘行散记》用语典雅、富丽。

在遣词造句方面,沈从文是受古典文学影响最深的现代作家,行文中注重骈散结合,长短句错落有致。

沈从文的语言是独特的,对于作品中的对话,一字一句,他都毫无改变地写下来,使用了大量体现民俗的方言词汇,那些话语,充满了乡野的味道,可以使读者嗅出泥味和土香,为作品增添了新鲜与活泼的气息。

高中语文课文边城原文高中语文《边城》教学设计之二《边城》是京派小说家沈从文先生的代表作,被誉为“现代文学史上最纯净的一个小说文本”,下面是给大家带来的高中语文《边城》教学设计之二,希望对你有帮助。

一、教学目标1、了解沈从文描绘的湘西风土人情。

2、感受沈从文小说的语言特色。

3、走进作者构筑的善与美的理想世界,体会人性之美。

二、重、难点情景交融的环境描写和细致含蓄的心理刻画。

三、课时安排2课时四、教学内容和过程1、导入新课(1)、简介作者沈从文。

沈从文(1902-1988)原名沈岳焕,苗族湖南凤凰县人,14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔边境地区,1924年开始文学创作,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,建园后在中国历史博物馆和中国社会科学院 __所工作,主要从事中国古代服饰的研究,1988年病逝于北京。

沈从文一生共出版了《石子船》、《从文子集》等30多种短集小说集和《边城》,《长河》等6部中长篇小说,沈从文是具有特殊意义的乡村世界的主要表现者和反思者,他认为“美在生命”,虽身处于虚伪、自私和冷漠的都市,却醉心于人性之美,他说:“这世界或有在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我,我只想造希腊小庙。

选小地作基础,用坚硬石头堆砌它。

精致,结实、对称,形体虽小而不纤巧,是我理想的建筑,这庙供奉的是“人性”(《习作选集代序》)。

沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴,句式简峭、主干凸出,单纯而又厚实,朴纳而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神彩。

整个作品充满了对人生的隐忧和对生生命的哲学思考,如他那实在而又顽强的生命,给人教益和启示。

沈从文创作的小说主要有两类,一种是以湘西生活为题材,一种是以都市生活为题材,前者通过描写湘西人原始,自然的生命形式,赞美人性美;后者通过都市生活的腐化堕落,揭示都市自然人性的丧失。

其笔下的乡村世界是在与都市社会对立互参的总体格局中获得表现的,而都市题材下的上流社会“人性的扭曲”他是在“人与自然契合”的人生理想的烛照下获得显现,正是他这种独特的价值尺度和内涵的哲学思辨,构起了沈从文笔下的都市人生与乡村世界的桥梁,也正由于这种对以金钱为核心的“现代文学”的批判,以及对理想浪漫主义的追求,使得沈从文写出了《边城》这样的理想生命之歌。

浅谈作品中的沈从文与张爱玲人性观

很荣幸也很高兴选了陈老师的选修课,在听了老师的详细介绍后,感触颇深,对于沈从文和张爱玲这两位作家笔下的人性观,也发现了不同的认识。

在湘西世界的描写中我们看到的是一种美好、悠扬、像诗一样的人性。

这里和谐安宁、素朴自然、健康活力,是充满着爱与美的人间乐土。

(一)人情美《边城》中“渡头为公家所有,故过渡人不必出钱。

有人心中不安,抓了一把钱掷到船板上时,管渡船的必为一一拾起,依然塞到那人手心里去,俨然吵嘴时的认真神气:‘我有了口粮,三斗米,七百钱,够了。

谁要这个!’但不成,凡是求个心安理得,出气力不受酬谁好意思,不管如何还是有人把钱的。

管船人却情不过,也为了心安起见,便把这些钱托人到茶峒去买茶叶和烟草,将茶峒出产的上等烟草,一扎一扎挂在自己腰带边,过渡的谁需要这东西必慷慨奉赠。

”老船夫乐善好施、信义至上,过渡人质朴、淳厚、真诚,这些无不都显示了一种优美而善良的人性!

(二)亲情美“风日清和的天气,无人过渡,祖父同翠翠便坐在门前大岩石上晒太阳。

或一把木头从高处向水中抛去,唤使身边的黄狗从高处岩石跃下,把木头衔回来。

或翠翠与黄狗皆张着耳朵听祖父说些城中多年以前的战争故事。

或祖父与翠翠两人,各把小竹做成的竖笛,逗在嘴边吹着迎亲送女的曲子。

”这是一幅多么祥和欢乐的画面!爷爷与翠翠朝夕相处,形影不离,也正是爷爷对翠翠的这种真挚的爱,才使得翠翠在“近于一种奇迹中,居然长大成人”。

同样翠翠对爷爷也是关爱备至。

当爷爷阖然离世时,翠翠更是悲痛万分,留在那里继续着爷爷一生的事业和义务,一个人挺立渡口继续摆渡。

我们不免被这一对祖孙所打动,这种纯粹的亲情之美是如此的弥足珍贵。

(三)爱情美翠翠与大佬和二佬的爱情故事亦让人感动和伤感。

在大佬和二佬的心中爱情与门第和财富毫无关系。

爱就是爱,不爱就是不爱,豪爽而干脆。

当大佬发现翠翠倾心于二佬时,便忍痛割爱成人之美。

可是天公不作美,爱情总是令人嫉妒的,大佬溺水而亡,二佬也远出家门。

但翠翠对二佬的爱是那样的执着和坚定,即使

“这个人也许永远不回来了,也许明天回来”依然在渡口痴痴的等着。

翠翠对爱情的期待似乎是一种无法预知的孤独守望翠翠和二佬的爱情结局就是作者内心对本土文化流失的无助守望。

作者想要从湘西这块心灵的栖息地寻找到让自己轻松、舒展甚至自豪的东西,而这些却都在走向远离和虚无。

作者现一切的努力和拯救又都是徒劳“一面写一面总仿佛有个生活上陌生,情感上相当熟悉的声音在招呼我:‘你这是在逃避一种命定。

其实一切努力却是枉然。

’”

张爱玲的小说,无论结局是好是坏都给人以一种悲凉的感觉。

张爱玲文笔冷静,小说常用第三人称即“他”来描写,以一种全知的视角来叙述,小说中虽然没有掺杂太多作者个人的情感,但是感情基调悲凉。

如《金锁记》中一开头从月亮写起,“三十年前的上海,一个有月亮的晚上……”“比眼前的月亮大、白、圆;然而隔着三十年的辛苦路来看,再好的月亮也不免带着凄凉。

”小说中的曹七巧用“三十年来戴着黄金的枷,她用那枷角劈杀了几个人,没死的也送了半条命。

'然而'三十年前的月亮早已沉下去,三十年前的人也死了,然而三十年前的人还没完——完不了。

”

如《金锁记》中借七巧的媳妇芝寿眼睛有段描写:“窗外还是那使人汗毛凛凛的反常的

明月——漆黑的天上一个灼灼的小而白的太阳。

屋里看得分明那玫瑰紫绣花椅披桌布,大红平金五凤齐飞的围屏,水红软缎对联,绣着盘花篆字。

梳妆台上红绿丝网络着银粉缸,银漱盂,银花瓶,里面满满盛着喜果。

帐檐上垂下五彩攒金绕绒花球,花盆,如意,粽子,下面滴溜溜坠着指头大的玻璃珠和尺来长的桃红穗子。

偌大一间房里充塞着箱笼、被褥、铺陈,不见得她就找不出一条汗巾子来上吊,她又倒到床上去。

月光里,她的脚没有一点血色——青、绿、紫,冷去的尸身的颜色。

”

张爱玲喜欢用紫色、金色等浓艳色彩的字眼,而本来代表着高贵富丽的紫色、金色在她的叙述中从来给人的都是一种绝望的凄怆,在艳丽的字眼背后掩盖的是满眼满心的荒凉。

使人视觉上受到猛烈的冲击,烘托出一种晦暗阴森的气氛,给人以无边的联想,让人感到再美的色彩都只是一种凄凉和了无生气,让人觉得喘不过气的压抑和恐惧。