认知语言学框架和脚本共28页

- 格式:ppt

- 大小:3.35 MB

- 文档页数:28

认知语言学之框架语义学研究一、认知语言学理论概述虽然语言普遍地只是被看作是人类之间一种交流的工具,但是其认知能力和方法尤为关键,它也是连接各类语言学之间的一个锁链。

一个人的认知能力和方法,可以体现出其心理活动以及周围的环境特征。

认知语言学的理论方法有很多种分支和分类,例如认知语义学、框架语义学、认知语法、构式语法等。

对于认知语言学的基本思想,乔姆斯基提出了几个基本假设。

其一,语言是一个自足的系统,它具有数学的特征,其自足性使其可以基本脱离范围更广的认知系统加以研究。

其二,语法(尤其是句法)是语言结构的一个独立部分,与词汇和语义有着根本的区别。

其三,如果意义在语法分析范围内,那么,最恰当的描述方法是通过建立在真值条件基础上的某种形式逻辑。

在认知语言学中,人们对于语义的理解极其重要。

正如《认知语言学杂志》在1990年首刊编者按中所述,认知语言学的研究路向将语言视为“组织、处理、传达信息的工具”,即语言最重要的是语义。

所以,语言研究的认知方法主要侧重于语义。

其中,框架语义学虽然并不算其分支中最热门的理论,但是,它在理解语义中的作用和影响同样不可忽视。

二、框架语义学的基本理论(一)核心思想在人们理解词汇和句子的过程中,即在理解一个概念结构中的任何一个概念时,必须以理解它所适应的整个结构为基础,理解它所存在的概念结构,当这样一个概念结构中的一个概念被置入一个文本或交谈环境中时,该概念结构中其他所有概念都自动被激活。

那么,基于对框架语义学的应用,人们在词语所激活的语义框架中理解词语的意义,并且,通过对真实场景的反复体验,人们会在大脑中形成一种意象图式。

因此,框架是人们在大脑中形成的一种框架概念结构,是一种相对抽象的结构。

(二)哲学基础(三)理论目标框架语义学作为一种理论思想,为词义的研究提供了一种具体且便捷的方式,也为描述新词语创生、旧词添加新义,以及将语篇中各成分的意义组配成语篇整体意义的原则提供了一种有效的方法。

浅谈认知语言学的定义及理论框架孙红梅语言是人类的一种主要认知模式,从语言的角度来研究人类的认知维度是当前一条行之有效的途径。

现阶段,关于认知语言学的定义有许多种,但大多是外国理论,我国的语言认知学定义上没有尚为准确的表述形式。

据此,本文对批判外国理论的同时,结合中国人的语言形式和体验特点,对认知语言学的定义及其理论框架进行阐述,希望为认知语言学的发展提供一定的帮助。

1 前言近年来,我国语言学界对认知语言学的研究正在如火如荼的进行。

我国认知语言学的研究和发展是有自身特色的,前期主要对外国认知语言学理论的引进和介绍,后期则在相关基础上结合汉语言的个案进行分析。

但是什么是认知语言学,国内至今没有一个准确的概念,为了尽可能理解认知语言学,研究认知语言学的定义和理论框架就显得非常有必要了。

2 “认知语言学”的定义考证2.1 认知语言学的两个首要共识在当前关于认知语言学的广泛课题中,成为人们普遍认同的两个共识是认知语言学成立的基础。

同时,这两个论述也被刊登在《认知语言学》的创刊号上,刊中描写到:“人们关于认知语言学的两个共识总结起来就是概括性共识和认知共识。

”概括性共识是人们对于语言描述方面产生的普遍原则的共识,这种共识也是人们顺利开展语言学研究的基础;认知共识是使对认知语言学的描述同我们大脑的反映相一致的共识,是能准确反映出理论构想的共识。

相关学者认为,概括性共识是对现象学的描述,具体到语言学类,我们需要概括的主要种类为四种:语法句法领域、语义学领域、语用学领域以及形态学领域。

认知共识要求认知语言学家对一些例证。

例如,在认知心理学、发展心理学、人类学中语言学的研究表明,“范畴”包括基本层次范畴和原型效应在内的范畴,我们之前关于语言基本层次范畴的概括并不能同心理学的相关理论相适应,所以不具有心理真实性,我们应该放弃这种理解;而范畴原型理论是得到认知科学证实的理论,正是我们应该理解和接受的范畴理论。

所以,只有被概括性共识和认知共识共同认同的理论才能被接受。

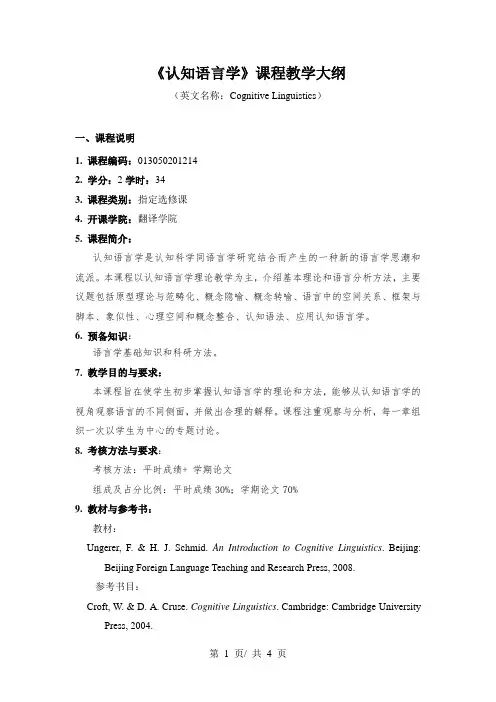

《认知语言学》课程教学大纲(英文名称:Cognitive Linguistics)一、课程说明1. 课程编码:0130502012142. 学分:2学时:343. 课程类别:指定选修课4. 开课学院:翻译学院5. 课程简介:认知语言学是认知科学同语言学研究结合而产生的一种新的语言学思潮和流派。

本课程以认知语言学理论教学为主,介绍基本理论和语言分析方法,主要议题包括原型理论与范畴化、概念隐喻、概念转喻、语言中的空间关系、框架与脚本、象似性、心理空间和概念整合、认知语法、应用认知语言学。

6. 预备知识:语言学基础知识和科研方法。

7. 教学目的与要求:本课程旨在使学生初步掌握认知语言学的理论和方法,能够从认知语言学的视角观察语言的不同侧面,并做出合理的解释。

课程注重观察与分析,每一章组织一次以学生为中心的专题讨论。

8. 考核方法与要求:考核方法:平时成绩+ 学期论文组成及占分比例:平时成绩30%;学期论文70%9. 教材与参考书:教材:Ungerer, F. & H. J. Schmid. An Introduction to Cognitive Linguistics. Beijing: Beijing Foreign Language Teaching and Research Press, 2008.参考书目:Croft, W. & D. A. Cruse. Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.Evans, V. & M. Green. Cognitive Linguistics: An Introduction. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2006.Evans, V. A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.Gonzalez-Marquez, M., I. et al. Methods in Cognitive Linguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing House, 2007.Hopper, P. J. & E. C. Traugott. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.Lakoff, G. & M. Johnson. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980.Langacker, R. W. Foundations of Cognitive Grammar(V ol. 1): Theoretical Prerequisites. Beijing: Peking University Press, 2004.Langacker, R. W. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008.Semino, E. & J. Culpeper. (Eds.). Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2002.Talmy, L. Toward a Cognitive Semantics(V ol. 1: Concept Structuring Systems).Cambridge, Massachusetts/London, England: The MIT Press, 2000.Taylor, J. Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory. Oxford: Oxford University Press; Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 1995/2001.卢卫中. 语言象似性研究综述. 外语教学与研究, 2011 (6): 840-849.卢卫中. 翻译研究的新范式——认知翻译学研究综述. 外语教学与研究,2013(4): 606-616.卢卫中. 关于对比认知词义学的构想. 外国语, 2015 (3): 33-40.卢卫中. 英汉语构词理据: 基于认知语言学识解理论的对比分析. 外语教学与研究, 2018 (3): 356-367.王寅. 认知语言学. 上海: 上海外语教育出版社, 2007.二、教学内容纲要第一章绪论(学时:4 )第一节语言的认知语言学分析举例、认知语言学的界定第二节认知语言学研究现状、理论和哲学基础第三节认知语言学的基本特征和研究领域第四节认知语言学的三个假设、三个研究路径、研究方法第二章原型理论与范畴化(学时:4 )第一节范畴化的重要性、原型理论第二节语境依赖性和文化模式第三节范畴化的等级第四节非范畴化第三章概念隐喻(学时:4 )第一节隐喻:从修辞格到概念系统的转变第二节作为思维方式的隐喻:科学隐喻、政治隐喻、经济隐喻第三节文学隐喻与隐喻的类型、功能和特征第四节隐喻的普遍性和文化差异性第五节隐喻研究现状及其研究趋势第四章概念转喻(学时:4 )第一节转喻:从修辞格到思维方式和认知工具的转变第二节概念转喻的定义、分类、研究现状第三节转喻与隐喻的联系与区别第四节语法转喻、转喻的特征与功能第五节研究展望第五章语言中的空间关系(学时:2 )第一节识解理论第二节图形-背景联接第三节射体与界标的介词研究第四节场景识解的视角观第六章框架语义学(学时:2 )第一节框架与视角第二节框架概念第三节框架与脚本第四节基于转喻的脚本推理第七章象似性(学时:4)第一节象似性的定义与分类、研究现状第二节结构拟象象似性、关系拟象象似性第三节象似性理论在诗歌分析中的应用第四节研究展望第八章心理空间和概念整合(学时:4 )第一节心理空间理论第二节概念整合理论第三节两种理论的应用研究第四节研究展望第九章认知语法(学时:4)第一节语法的概念基础第二节构式语法理论第三节语法化第四节研究展望第十章应用认知语言学(学时:2 )第一节认知语言学与外语教学第二节认知文体学、认知诗学第三节认知语言学与翻译第四节认知词汇学、认知词典学。