中国古代文化史(一)(优秀版)

- 格式:ppt

- 大小:1.80 MB

- 文档页数:22

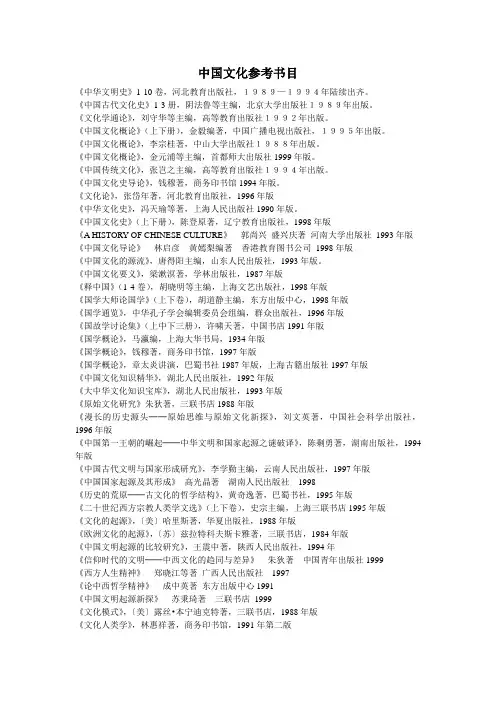

中国文化参考书目《中华文明史》1-10卷,河北教育出版社,1989—1994年陆续出齐。

《中国古代文化史》1-3册,阴法鲁等主编,北京大学出版社1989年出版。

《文化学通论》,刘守华等主编,高等教育出版社1992年出版。

《中国文化概论》(上下册),金毅编著,中国广播电视出版社,1995年出版。

《中国文化概论》,李宗桂著,中山大学出版社1988年出版。

《中国文化概论》,金元浦等主编,首都师大出版社1999年版。

《中国传统文化》,张岂之主编,高等教育出版社1994年出版。

《中国文化史导论》,钱穆著,商务印书馆1994年版。

《文化论》,张岱年著,河北教育出版社,1996年版《中华文化史》,冯天瑜等著,上海人民出版社1990年版。

《中国文化史》(上下册),陈登原著,辽宁教育出版社,1998年版《A HISTORY OF CHINESE CULTURE》郭尚兴盛兴庆著河南大学出版社1993年版《中国文化导论》林启彦黄嫣梨编著香港教育图书公司1998年版《中国文化的源流》,唐得阳主编,山东人民出版社,1993年版。

《中国文化要义》,梁漱溟著,学林出版社,1987年版《释中国》(1-4卷),胡晓明等主编,上海文艺出版社,1998年版《国学大师论国学》(上下卷),胡道静主编,东方出版中心,1998年版《国学通览》,中华孔子学会编辑委员会组编,群众出版社,1996年版《国故学讨论集》(上中下三册),许啸天著,中国书店1991年版《国学概论》,马瀛编,上海大华书局,1934年版《国学概论》,钱穆著,商务印书馆,1997年版《国学概论》,章太炎讲演,巴蜀书社1987年版,上海古籍出版社1997年版《中国文化知识精华》,湖北人民出版社,1992年版《大中华文化知识宝库》,湖北人民出版社,1993年版《原始文化研究》朱狄著,三联书店1988年版《漫长的历史源头──原始思维与原始文化新探》,刘文英著,中国社会科学出版社,1996年版《中国第一王朝的崛起──中华文明和国家起源之谜破译》,陈剩勇著,湖南出版社,1994年版《中国古代文明与国家形成研究》,李学勤主编,云南人民出版社,1997年版《中国国家起源及其形成》高光晶著湖南人民出版社1998《历史的荒原──古文化的哲学结构》,黄奇逸著,巴蜀书社,1995年版《二十世纪西方宗教人类学文选》(上下卷),史宗主编,上海三联书店1995年版《文化的起源》,〔美〕哈里斯著,华夏出版社,1988年版《欧洲文化的起源》,〔苏〕兹拉特科夫斯卡雅著,三联书店,1984年版《中国文明起源的比较研究》,王震中著,陕西人民出版社,1994年《信仰时代的文明──中西文化的趋同与差异》朱狄著中国青年出版社1999《西方人生精神》郑晓江等著广西人民出版社1997《论中西哲学精神》成中英著东方出版中心1991《中国文明起源新探》苏秉琦著三联书店1999《文化模式》,〔美〕露丝•本宁迪克特著,三联书店,1988年版《文化人类学》,林惠祥著,商务印书馆,1991年第二版《文化社会学》,司马云杰著,山东人民出版社,1990年版《结构人类学》,〔法〕斯特劳斯著,文化艺术出版社,1989年版《中国人文精神之发展》唐君毅广西师大出版社2005 年版《人文精神之重建》(一、二)唐君毅广西师大出版社2005《中国地域文化论》,陈侃言等著,广州出版社1994年出版。

文化历史:解读中国古代四大发明1. 引言1.1 概述中国古代的四大发明是指瓷器、青铜器、纸张和指南针。

这些发明对于中国古代社会的发展产生了深远的影响,同时也在全球范围内起到了重要作用。

它们不仅仅是科技和工艺领域的突破,更代表着中国古代文化历史的辉煌。

1.2 文章结构本篇文章将从四个方面来解读中国古代四大发明:井冈山瓷器、青铜器、纸张和指南针。

每一部分将详细介绍各个发明背后的历史背景、特点以及与中国的文化意义关系,同时也探究了这些发明在世界范围内的影响与价值。

1.3 目的通过解读中国古代四大发明,我们旨在揭示这些发明对于古代社会的重要性,并探讨它们所蕴含的文化意义。

同时我们也希望能够评估这些发明对现代社会和文明的影响,并认识到它们所带来的价值与启示。

通过深入剖析这些文化历史上重要的发明,我们将会更好地理解中国古代文化的独特之处,以及它们如何与世界历史和科技发展相互交融。

这可以为我们提供一个全面了解中国古代文明并欣赏其精髓的角度,同时也使我们在今天的科技与文化交流中加深对传统知识和智慧的认识与尊重。

2. 针对四大发明的背景介绍:2.1 古代中国的社会背景:古代中国是一个历史悠久的文明古国,自远古时期开始形成并延续至今。

在四大发明出现之前,古代中国已经积累了丰富的文化和科技传统。

社会上存在着农耕和手工业为主要经济形态,贵族阶级和地主占据统治地位,而农民和手工工人则处于相对较低的社会地位。

2.2 科技和工艺发展情况:古代中国的科技和工艺水平在世界上享有盛誉。

尽管缺乏现代科学方法和技术手段,但古代中国人民凭借聪明才智和勤劳创造力,在许多领域取得了重要突破。

例如,在农业方面,他们通过灌溉、田间管理等措施提高了粮食产量;在医药方面,中医理论与实践被广泛应用;在建筑方面,长城、故宫等众多宏伟建筑见证了中国古代建筑的巅峰。

2.3 对于创造四大发明的需求和动机:在古代中国,人们的日常生活和经济发展对于创新和改进的需求非常迫切。

中国古代文化史专题一:中国古代思想史专题一.中国传统文化主流思想的演变1.“百家争鸣”和儒家思想的形成(1)“百家争鸣”局面的出现:春秋战国时期,政治和经济大变动,导致教育和学术领域发生变化。

贵族垄断教育、学术的局面被打破,出现了私人讲学。

社会上形成一些以传播文化、发展学术学宗旨的学者和思想流派,被称为“诸子百家”。

他们的代表人物有:道家学派的老子和庄子;儒家学派的孔子、孟子和荀子;墨家学派的墨子;法家学派的商鞅、韩非子等。

这些学派互相诘难、批驳,形成了“百家争鸣”的局面;各家彼此吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系。

“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化、思想道德史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

(2)孔子和早期儒学:春秋晚期,孔子创立儒家学派。

孔子的思想核心是“仁”。

他要求人与人之间要互相爱护,融洽相处,要待人宽容,“已所不欲,勿施于人”。

他强调统治者要以德治民,反对苛政和任意刑杀。

他希望恢复西周的礼乐制度,“克已复礼”,使每个人的行为符合礼的要求。

孔子首创私人讲学,主张“有教无类”,打破了贵族垄断文化教育的局面。

孔子被后人尊称为“万世师表”和“至圣”。

战国时期,孟子和荀子是儒家的两位代表人物。

孟子主张“仁政”,进一步提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想,在伦理观上主张“性本善”,要实行仁政来回复和扩充人的善性。

荀子主张以德服人,提出“君舟民水”的著名论断,强调人民群众的力量巨大。

荀子提出“性本恶”,强调用礼乐来规范人的行为,使人向善。

他具有唯物思想,认为自然有自己的规律,强调“天行有常”,同时又指出人道有为,主张“制天命而用之”,即掌握自然的变化规律而利用它,造福人类。

经过孟子、荀子的改造和发展,儒学体系更加完整,儒家思想更能适应社会的需要。

战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

(3)道家:春秋晚期的老子,是道家学派的创始人。

他认为世界万物的本原是“道”,强调一切要顺应自然,清静无为、知足寡欲。

《中国文化史教案》一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解中国古代文化的发展历程及其主要特点;(2)掌握中国文化史上的重要人物、事件和文化遗产;(3)培养学生的文献查阅和分析能力。

2. 过程与方法:(1)采用讲授、讨论、实地考察等多种教学方法,引导学生深入了解中国文化史;(2)运用案例分析、比较研究等方法,使学生能够系统地认识中国文化的演变过程。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对中国传统文化的认同感和自豪感;(2)提高学生对中国文化多样性的认识,培养尊重和包容不同文化的态度;(3)引导学生正确认识和评价中国传统文化,树立正确的历史观和文化观。

二、教学内容1. 中国文化史概述:(1)中国古代文化的起源和发展阶段;(2)中国文化史上的重要时期及其特点。

2. 先秦文化:(1)儒家、道家、墨家等主要学派的思想观点及其影响;(2)先秦时期的文学、艺术和科技成就。

3. 秦汉文化:(1)秦汉时期的统一与中央集权制度;(2)汉字、文学、艺术、科技等方面的创新发展;(3)丝绸之路与中外文化交流。

4. 魏晋南北朝文化:(1)佛教、道教的传播与影响;(2)魏晋南北朝时期的文学、艺术、科技特点;(3)民族融合与文化交流。

5. 隋唐文化:(1)隋唐时期的繁荣与开放;(2)儒家、道家、佛教思想的融合与发展;(3)隋唐时期的文学、艺术、科技成就。

三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)中国古代文化的发展历程及其主要特点;(2)中国文化史上的重要人物、事件和文化遗产;(3)不同历史时期的文化成就及其影响。

2. 教学难点:(1)古代文化思想的内涵及其历史背景;(2)古代科技成就的创新发展;(3)文化交流与民族融合的过程及其意义。

四、教学方法与手段1. 教学方法:(1)讲授:系统地介绍中国古代文化史的基本知识;(2)讨论:组织学生对中国文化史上的重要问题进行探讨;(3)实地考察:组织学生参观文化遗址、博物馆等,直观地感受古代文化。

中国古代历史⽂化介绍(精选5篇) 中华⽂化源远流长。

依据中国历史⼤系表相传经历了史前时期的:有巢⽒、燧⼈⽒、伏羲⽒、神农⽒(炎帝)、黄帝(轩辕⽒)、尧、舜、禹等时代,《先秦史》载:“吾国开化之迹,可征者始于巢、燧、羲、农。

下⾯店铺整理了中国古代历史⽂化介绍相关内容,欢迎参考。

中国古代历史⽂化介绍篇1 传盖碗茶起源于唐代 成都⼈对茶具的使⽤,彰显出了对⽣活品质的⾼要求。

成都茶馆⾥的传统茶具是三件套——茶碗、茶盖和茶托⼦(因为形状似船,故⼜名茶船),俗称盖碗茶。

盖碗茶的历史⾮常悠久,相传起源于唐代。

唐⼈李匡乂《资暇录》卷下《茶托⼦》条载:“建中蜀相崔宁之⼥以茶杯⽆衬,病其熨指,取碟⼦承之,抚啜⽽杯倾,乃以蜡环碟⼦之央,其杯遂定。

即命匠以漆环代蜡,进于蜀相。

蜀相奇之,为制名⽽话于宾亲。

⼈⼈为便,⽤于世。

是后传者更环其底,愈新其制,以⾄百状焉。

” 建中为唐德宗年号(公元780年—783年),崔宁是当时的西川节度使兼成都府尹。

翻阅着《资暇录》,⼀位兰⼼蕙质、冰雪聪明的青年⼥发明家的形象便浮现在我们眼前。

遥想1200年前,成都最⾼⾏政长官的千⾦⼝啜⾹茗,纤纤⽟指却被茶杯烫痛,于是打算想个办法来彻底解决这个问题。

她拿出⼀个碟⼦,把茶杯放在上⾯,端着碟⼦喝茶,这样就烫不着⼿了。

不过,茶杯还是容易倾倒,好在崔⼩姐久困闺中,闲极⽆聊,有的是时间。

⼏经试验,她终于发现蜡可以固定茶杯。

为了让外形更美观,崔⼩姐⼜让匠⼈制作漆环代替蜡环,来套住茶杯。

⼤功告成,便拿到⽼爸⾯前献宝,经崔长官之⼝,⼩姐的发明⼀传⼗⼗传百,终于在世上流⾏。

经过后⼈的改良,茶托⼦便以多种⾯貌出现在世上。

其实,普通的茶杯当然⼀样可以喝茶,但唐代崔⼩姐的发明,让喝茶这件事变得如此有趣,这跟成都⼈的本性是相符的。

今天成都⼈使⽤的盖碗茶,即是崔⼩姐发明的茶托⼦的改良形式,成都⼈还加上了⼀个茶盖。

⽽在客来客往、⼈声⿍沸的茶馆⾥,瓷碟茶船因为较重⼜易碎,则常为轻便⼜结实的铜铝质茶船取代。

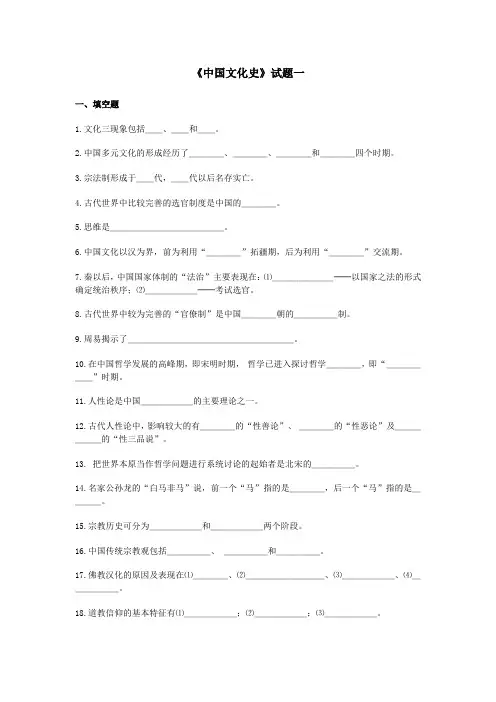

《中国文化史》试题一一、填空题1.文化三现象包括__、__和__。

2.中国多元文化的形成经历了____、____、____和____四个时期。

3.宗法制形成于__代,__代以后名存实亡。

4.古代世界中比较完善的选官制度是中国的____。

5.思维是_____________。

6.中国文化以汉为界,前为利用“____”拓疆期,后为利用“____”交流期。

7.秦以后,中国国家体制的“法治”主要表现在:⑴_______──以国家之法的形式确定统治秩序;⑵______──考试选官。

8.古代世界中较为完善的“官僚制”是中国____朝的_____制。

9.周易揭示了___________________。

10.在中国哲学发展的高峰期,即宋明时期,哲学已进入探讨哲学____,即“______”时期。

11.人性论是中国______的主要理论之一。

12.古代人性论中,影响较大的有____的“性善论”、____的“性恶论”及______的“性三品说”。

13. 把世界本原当作哲学问题进行系统讨论的起始者是北宋的_____。

14.名家公孙龙的“白马非马”说,前一个“马”指的是____,后一个“马”指的是____。

15.宗教历史可分为______和______两个阶段。

16.中国传统宗教观包括_____、_____和_____。

17.佛教汉化的原因及表现在⑴____、⑵_________、⑶______、⑷______。

18.道教信仰的基本特征有⑴______;⑵______;⑶______。

19.中国古代文学的特色有⑴______;⑵_______;⑶________;⑷________。

20.中国文学的意境有两大构成要素,一是____,一是___。

21.中国古代史学有以下特点:⑴______;⑵______;⑶__________;⑷___________;⑸____________。

22.艺术作品和心灵之间存在共鸣和感应的关系,叫做_____。

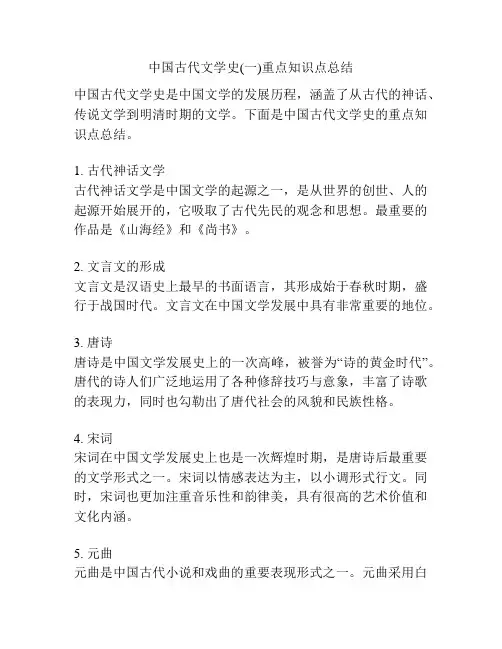

中国古代文学史(一)重点知识点总结中国古代文学史是中国文学的发展历程,涵盖了从古代的神话、传说文学到明清时期的文学。

下面是中国古代文学史的重点知识点总结。

1. 古代神话文学古代神话文学是中国文学的起源之一,是从世界的创世、人的起源开始展开的,它吸取了古代先民的观念和思想。

最重要的作品是《山海经》和《尚书》。

2. 文言文的形成文言文是汉语史上最早的书面语言,其形成始于春秋时期,盛行于战国时代。

文言文在中国文学发展中具有非常重要的地位。

3. 唐诗唐诗是中国文学发展史上的一次高峰,被誉为“诗的黄金时代”。

唐代的诗人们广泛地运用了各种修辞技巧与意象,丰富了诗歌的表现力,同时也勾勒出了唐代社会的风貌和民族性格。

4. 宋词宋词在中国文学发展史上也是一次辉煌时期,是唐诗后最重要的文学形式之一。

宋词以情感表达为主,以小调形式行文。

同时,宋词也更加注重音乐性和韵律美,具有很高的艺术价值和文化内涵。

5. 元曲元曲是中国古代小说和戏曲的重要表现形式之一。

元曲采用白描小说写作手法,并融入了大量音乐元素和舞蹈形式,表现了中国古代社会的历史背景、文化风貌和民族特性。

6. 明清小说明清小说是中国古代小说的最后一期,体现了明清时期时代背景和人民生活的特点。

其作品反映出当时社会的道德、宗教、文化和风俗,并呈现出了人物形象的真实性和多样性。

7. 诗词散文的融合明清时期的文学,特别是清代,诗词和散文的融合趋势明显。

诗词散文交融,风格也更加多样化,从而为现代文学的发展打下了坚实的基础。

总之,中国古代文学史是中国文化的一个重要组成部分,它经历了漫长的历史进程,发展出了多样化的艺术形式。

这些文学形式不仅记录了中国的历史和文化,也为现代文学提供了丰富的灵感和借鉴。

中国古代文学之所以能够成为世界文化遗产之一,不仅仅是因为其悠久的历史和独特的文化气息,更重要的是因为它具有灵魂和思想的内在价值。

下面,我将从三个方面来分析中国古代文学的价值。

一、艺术价值中国古代文学有着极高的艺术价值和文学韵味,其作品不仅展现了美的形式和艺术技巧,还蕴含了深刻的思想、情感和感受。

专题四:中国古代艺术史一•知识归纳(一)大纲版:1 •美术(1)春秋战国时期:①绘画已经成为一种独立的艺术。

当时许多贵族府第都有壁画。

②长沙楚国遗址出土的《妇女凤鸟图》和《御龙图》是我国现存最古老的帛画。

③青铜器装饰从图案花纹发展为完整的画面,如嵌错赏功宴乐铜壶的画面。

(2 )秦汉时期:绘画艺术丰富多彩,主要有壁画、帛画、木刻画等。

长沙马王堆汉墓出土的彩色帛画是珍品。

汉代的画像石、画像砖题材丰富,艺术性强,是了解当时人们物质生产与精神生活的珍贵资料。

(3 )魏晋南北朝时期:魏晋南北朝的绘画,往往带有宗教色彩。

①三国时期的曹不兴,是我国佛像画的始祖。

②东晋:顾恺之是著名画家,以擅长画人物著称,布局严密、线条流畅,《女史箴图》《洛神赋图》(4)隋唐时期:隋唐绘画,题材广泛,风格多姿多彩。

①宗教画生活气息浓厚。

②人物画注重用线条表现人物的神态。

③山水、花鸟成为绘画的主题。

④杰出的画家有隋朝的展子虔。

唐朝的阎立本、吴道子。

(5)北宋:表现人们生活的风俗画出现并日益增多,代表作是张择端《清明上河图》2 •音乐(1 )湖北随州曾侯乙墓出土的全套青铜编钟和其他乐器,说明了那时音乐的发展。

(2)隋朝有九部乐,唐代扩充为十部乐,受到了西域和周边邻国的影响。

著名的乐曲有《秦王破阵乐》。

3 .舞蹈、隋唐的舞蹈也受到了西域和周边邻国的影响。

舞蹈分为雄劲的健舞和柔美的软舞。

唐玄宗创作的《霓裳羽衣舞》成就很高。

4 .雕塑(1)秦汉:雕塑成就辉煌。

陶塑精品最突出的是秦始皇陵兵马俑。

东汉成都的说唱俑和洛阳的杂技俑,造型生动活泼。

秦汉大量的砖瓦、瓦当也极具艺术价值。

(2)魏晋南北朝:因佛教传播,在一些地方修造了石窟寺。

山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟。

(3)隋唐时期:敦煌莫高窟是世界最大的艺术宝库之一。

5 .书法(1 )东汉末年,书法成为一种艺术。

著名的书法家是蔡邕。

(2)魏晋南北朝时期:①曹魏的钟繇开始把字体由隶书转化为楷书,这是汉字书法的一种进步。

1、文化生态:考察中国文化的生成机制,须从地理环境、经济土壤、社会结构、国际条件诸方面展开,把四者起来作出概述与辨析。

因为文化的本质内涵是自然的人化,文化的生成机制离不开自然环境。

文化又是一种社会的产物,其生成机制植根于社会环境,包括经济土壤和社会结构两层面。

同时,具有民族性、国度性的文化还要受到外域因素的影响。

2、巫术:原始宗教在发展过程中逐步形成一些以谋求控制自然力为目标的仪式,这便是巫术。

巫术有祈求式、比拟式、接触式、诅咒式、录符式、占卜式等。

从事巫术和主持祭祀起初并无专门人选,往往由氏族首领临时担任。

以后逐渐出现职业祭司和巫师,他们自称可以通神,上达民意,下传神旨,预卜吉凶,治病救人。

3、周祭制度:商人也频繁祭祖先神,形成“周祭制度”,即在一年内分36旬,按照一定的顺序周而复始地对先祖先妣轮番进行祭祀。

商王认为祖先是上帝派到人间主宰一切的,祭祀先公先王与祭祀天地彼此呼应。

4、昭穆制度:周人的祭祀祖先,与商人“周祭制度”不同,实行的是所谓“昭穆之制”,即在宗庙或陵寝中,将先祖按照辈次排作左右二列,始祖居中,左昭右穆,左奇右偶,依等级轮流配享。

5、礼乐制度:乐在原始时代的社会习俗和祭祀仪规中,与礼相配合使用,但这只是“自为”结合,到中国文明的初期,尤其是西周时代,统治者“人为”地将礼和乐结合起来,“相须为用”,礼乐偕配,形成其他民族文化史上少见的礼乐制度。

在礼乐制度下,“乐”不仅指歌、舞、曲,而且包括与礼制相偕配的所有艺术程式和意识规范。

6、文化整合:“是文化变为整体的或完全的过程,在此一过程中,构成文化的各要素、各子系统之间互相涵化,互相调适,形成“文化模式”。

文化整合的特点,一是过程性,达成模式只是相对静止,整合不会停止;二是整体性,即“整体大于部分之和”。

秦汉帝国正是春秋战国以来中国文化不断整合的结果。

7、车同轨:秦统一后,实行依次列整齐规一的文化变革的形式之一。

战国时,各国车辆形制不一,道路宽窄有异,又有城堡林立,关隘阻隔,交通极不便利。

中国文化史纲要第一章导论一、中国文化史的主要内容本课将从古老的中华民族和中华文明的起源讲起,涉及到中国文化的发展脉络、汉字文化、儒道思想文化、宗教文化、中国古代科学技术与发明、中国古代工艺、建筑文化、古代音乐舞蹈和戏曲文化、中国古代绘画和雕塑等各领域。

第一节中国文化界说一、文化界说文化是中国古已有之的词汇。

成文于战国的《易传》曰:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。

”人类在改造世界的实践中所创造的物质和精神的产品称之为文化。

文化区分为狭义文化和广义文化。

狭义文化主要是指观念形态文化,包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗等属于上层建筑的复杂共同体,习惯上称为精神文化。

广义文化包括人类的一切创造,由三个部分组成:物质文化、制度文化和(观念)精神文化。

有关文化的分类: 在有关文化定义的讨论中,学者们发现要想在一个层面上给文化下一个公认的定义是困难的,所以开始尝试对文化进行分类定义,应当说这是富有实际意义的聪明做法。

关于文化的分类定义,影响最广的是根据文化的结构和范畴把文化分为广义和狭义两种概念。

广义的文化即大写的文化(Culture with a big C),狭义的文化即小写的文化(culture with a small c)。

广义文化指的是人类在社会历史发展过程中所创造的物质和精神财富的总和。

它包括物质文化、制度文化和心理文化三个方面。

物质文化是指人类创造的种种物质文明,包括交通工具、服饰、日常用品等,是一种可见的显性文化;制度文化和心理文化分别指生活制度、家庭制度、社会制度以及思维方式、宗教信仰、审美情趣,它们属于不可见的隐性文化。

包括文学、哲学、政治等方面内容。

可见,广义的“文化”,着眼于人类与一般动物、人类社会与自然界的本质区别,着眼于人类卓立于自然的独特的生存方式,其涵盖面非常广泛,所以被称作“大文化”。

广义的“文化”从人之所以为人的意义上立论,认为正是文化的出现“将动物的人变为创造的人、组织的人、思想的人、说话的人以及计划的人”,因而将人类社会——历史生活的全部内容统统摄入“文化”的定义域。

中国古代史教学大纲课程编号:010081课程名称:中国古代史英文名称:The Ancient History of the Chinese学分:6学时:102适用年级专业(学科类):历史学专业一年级一、课程概述(一)课程性质:《中国古代史》是历史系历史学专业本科生必修的一门重要的专业基础课,也是其它各门专业必修和选修课的先修课程。

中国古代史上起一百七八十万年以前的原始社会,下迄公元1840年鸦片战争爆发以前的清朝社会,经历了原始社会、奴隶社会和封建社会三个社会形态。

按照中国古代历史发展的顺序,分为先秦时期、秦汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐五代时期、宋辽夏金时期和元明清时期的历史。

每个历史阶段包括政治、军事、经济、民族、思想文化诸方面的内容。

(二)教学目标与要求:教学目标:通过本课程较为系统的讲授,力求使学生系统掌握中国古代史的基本史实、基本概念、基本规律,培养学生分析和解决问题的能力,为学习历史专业的其他课程打下牢固基础。

通过本课程的教学,也对学生进行适当的思想教育。

要求:通过本课程的学习,要求学生以马列主义、毛泽东思想为指导,运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点,科学地、系统地了解中国古代史的基本变迁线索和重大问题,以及古代政治、经济、制度、文化、民族等方面的必要历史知识;掌握学习中国历史研究的基本方法,重要学术论著、研究者和最新学术动态;培养专业意识。

由此,为进一步学习各个断代史和专门史课程,写作史学论文,打下基础。

(三)重点和难点:中国古代史的特点。

研究中国古代史的资料。

中国古代史分期问题。

民族问题。

封建专制制度问题。

分封与削藩问题。

封建社会农民战争问题。

传统文化问题。

奴隶制与封建制经济的产生、发展与演化问题。

资本主义萌芽问题。

(四)与其他课程的关系:与中国古代史相关的课程主要有《历史要籍介绍和选读》、《世界上古史》、《世界中古史》、《历史学概论》等。

《历史要籍介绍及选读》的学习,可以使学生对中国历史古籍有一个大致的了解,培养阅读古书的能力,适当接触一点原始资料,以加深对古史的理解。

中国古代史(中国历史阶段)中国古代史中国历史可以分为不同的阶段,每个阶段都有其独特的特点和贡献。

中国古代史是其中一个重要的部分,涵盖了从华夏文明的发展到秦汉时代的统一,再到三国时期的分裂,以及其他朝代的兴衰。

本文将简要介绍中国古代史的各个时期,并展示每个时期的重要事件和文化遗产。

1. 先秦时期先秦时期是中国古代史的开篇,这个时期大约从公元前2100年到公元前221年。

在这个时期,中国的历史主要聚焦在战国时代的发展与变迁。

兵家、儒家、墨家等学派纷争并涌现出大量的哲学家和思想家,如孔子、荀子、韩非子等。

这个时期的文化遗产包括《诗经》、《易经》、《论语》等,这些文化经典至今仍有重要影响。

2. 秦汉时期秦汉时期是中国古代史的下一个重要阶段,涵盖了从公元前221年到公元220年。

这个时期的最显著特点是秦朝的统一和汉朝的繁荣。

秦始皇统一了六国,建立起起初的中央集权制度,对中国历史产生了深远的影响。

而在汉朝,推行了许多重要政策和制度,如推行儒家思想、设立丞相和郡县制度等。

这个时期的文化遗产包括《史记》、《汉书》等史书,以及雕塑和漆器等艺术品。

3. 三国时期三国时期是中国古代史中最为动荡和战乱的时期,大致从公元220年到280年。

这个时期是由于东汉王朝的衰落和群雄割据的混战所导致的。

其中三国魏、蜀、吴三分天下并进行了长期的争夺。

这个时期最著名的三国英雄有曹操、刘备和孙权,他们分别建立了魏、蜀、吴三个政权。

这个时期的文化遗产包括《三国演义》等文学作品和建筑艺术,如三国时期的雕塑和壁画。

4. 隋唐时期隋唐时期是中国古代史的黄金时代,大约从公元581年到907年。

这个时期的最重要特征是唐朝的兴盛和繁荣,被誉为中国历史上最辉煌的时代之一。

唐朝在政治、经济和文化上都取得了重大成就,如建立了高度中央集权的皇帝制度、推行了科举制度等。

这个时期的文化遗产包括《全唐诗》等文学作品和唐朝的建筑、绘画和雕塑艺术。

5. 宋朝时期宋朝时期是中国古代史中的一个重要时期,大约从公元960年到1279年。