地震资料处理流程与方法介绍

- 格式:ppt

- 大小:6.48 MB

- 文档页数:53

地震资料现场处理流程一、地震资料收集。

这就像是做饭先得准备食材一样。

在地震资料现场处理的最开始呀,得把各种和地震有关的资料都收集起来。

这些资料可能来自好多不同的地方呢。

比如说地震仪记录下来的那些数据,这可都是宝贝,就像是宝藏的碎片一样。

还有可能从当地的一些地质调查里得到的信息,像地层结构啥的。

这一步就像是个小侦探在到处找线索,把能找到的和地震有关的蛛丝马迹都收拢起来。

这收集资料的过程有时候可不容易,可能要在各种复杂的环境里去寻找,就像在大森林里找蘑菇,得特别细心,不然很容易错过重要的东西。

二、资料检查与整理。

把资料收集来了,可不能就这么直接用,得先检查检查。

这就好比你买了一堆水果,得看看有没有坏的。

检查资料的时候,要看看数据是不是完整的,有没有哪里记录错了或者不清楚的地方。

如果发现有问题的资料,那就得想办法处理,要么修正,要么就干脆舍弃不要了。

然后呢,要把这些资料按照一定的规则整理好。

比如说按照时间顺序呀,或者按照不同的监测点来分类。

这就像是给小朋友排队,让它们整整齐齐的,这样后面处理起来就方便多了。

这一步要是做不好,后面就可能会乱成一锅粥呢。

三、初步分析。

资料整理好了,就可以开始初步分析啦。

这就像是在拼图,先把大概的形状拼一拼。

我们可以看看这些资料里有没有一些比较明显的规律或者特征。

比如说,地震波的传播速度有没有什么特别的地方,或者在某些区域地震活动是不是比较频繁之类的。

这时候可能会用到一些简单的分析工具和方法,就像我们用小铲子在地上挖挖看有没有宝藏一样,一点点地探索这些资料背后隐藏的信息。

这个阶段可能会有一些惊喜的发现,也可能会有一些让人摸不着头脑的情况,不过没关系,这都是探索的乐趣嘛。

四、数据处理与校正。

初步分析完了,就要进入比较细致的数据处理和校正环节啦。

地震资料里的数据可能会有各种各样的误差,就像我们量身高的时候尺子没拿稳量错了一样。

所以要对这些数据进行校正,让它们更准确。

这个过程可能会用到一些复杂的算法和模型,听起来很高大上,但其实就是想办法让这些数据更靠谱。

地震紧急预案和处理流程地震是一种自然灾害,可能会造成巨大的破坏和人员伤亡。

为了应对地震,制定紧急预案和处理流程是非常重要的。

下面是地震紧急预案和处理流程的概述。

预案制定1. 成立应急小组:由相关部门的代表组成的应急小组负责制定和推动地震紧急预案和处理流程的制定工作。

2. 基础信息收集:收集和分析相关地震的历史数据、地震监测信息以及可能的影响范围和破坏程度等信息。

3. 风险评估:利用收集的信息进行风险评估,确定地震可能对人员、建筑物和基础设施带来的威胁程度。

4. 应急预警系统:建立和完善地震应急预警系统,提供及时的预警信息。

紧急响应1. 警报和疏散:一旦收到地震预警或感受到地震震感,立即通过警报系统发布警报,并指示人们进行疏散到安全地点。

2. 人员安全:确保所有人员的安全,包括员工、居民和游客。

进行必要的救援和紧急医疗服务。

3. 损害评估:在地震结束后,立即启动损害评估工作,评估建筑物、设施和基础设施的损害程度。

4. 救援工作:组织专业救援队伍进行搜救和救援工作,确保被困人员的安全。

5. 恢复与重建:在救援工作完成后,开始恢复和重建受损的建筑物和基础设施。

后续措施1. 评估和总结:对紧急预案和处理流程进行评估和总结,发现问题并提出改进意见。

2. 演练和培训:定期组织地震应急演练和培训,提高应急响应能力和人员的应对能力。

3. 推广宣传:通过各种渠道宣传和推广地震预案和处理流程,提高公众对地震的认知和应对能力。

地震紧急预案和处理流程的制定和执行需要充分的合作和协调,确保在地震发生时能够迅速、有序地做出应对和救援工作。

预案需要根据不同地区的实际情况和风险进行适当调整和完善。

一、预案编制目的为了有效应对地震灾害,保障人民群众的生命财产安全,最大限度地减少地震灾害造成的损失,根据《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律法规,结合本地区实际情况,特制定本预案。

二、预案适用范围本预案适用于本地区范围内发生的地震灾害,包括破坏性地震、有感地震以及地震谣言事件等。

三、组织机构及职责1. 成立地震应急指挥部,负责统一领导和指挥地震应急救援工作。

2. 设立应急办公室,负责日常管理工作。

3. 设立应急专家组,负责提供技术支持和咨询服务。

4. 设立应急救援队伍,负责现场救援和处置工作。

四、地震应急预案及处理流程1. 预警阶段(1)地震监测部门发现异常情况,立即启动预警程序。

(2)地震应急指挥部接到预警信息后,立即启动应急预案。

(3)各相关部门按照职责分工,开展预警信息发布、避险疏散等工作。

2. 应急响应阶段(1)地震应急指挥部根据地震灾害情况,启动相应级别的应急响应。

(2)应急救援队伍迅速赶赴灾区,开展救援和处置工作。

(3)医疗救护部门做好伤员救治工作,确保伤员得到及时救治。

(4)通信部门保障应急通信畅通,确保信息传递及时。

(5)交通部门保障灾区交通畅通,确保救援物资和人员及时抵达灾区。

3. 恢复重建阶段(1)地震应急指挥部组织相关部门开展灾后重建工作。

(2)对受灾地区进行评估,制定重建规划。

(3)开展灾后心理疏导,帮助受灾群众恢复正常生活。

4. 应急保障措施(1)物资保障:储备足够的应急救援物资,确保救援工作顺利进行。

(2)人员保障:组织应急救援队伍,提高救援能力。

(3)技术保障:加强地震监测预警、应急救援技术等方面的研究。

(4)宣传培训:开展地震应急知识普及,提高全民防震减灾意识。

五、预案实施与评估1. 预案实施:各级政府、各部门要按照预案要求,切实做好地震应急准备工作。

2. 预案评估:定期对预案实施情况进行评估,及时修订完善。

本预案自发布之日起实施,原有相关预案同时废止。

各级政府、各部门要高度重视地震应急预案工作,确保地震灾害应对工作有序、高效进行。

地震时的应急预案及处理流程地震是指地壳快速释放的地下能量所引起的地震波的运动,一般会造成地面的震动和破坏。

在地震发生时,人们需要采取行动以确保自身的安全,这就需要有应急预案和处理流程。

应急预案是指在地震发生时为保护人们的生命、财产和环境安全,制定的一系列应急措施和行动计划。

下面是地震时的应急预案及处理流程:1.触发预警系统:地震预警系统可以提前几秒到几十秒警示地震来临,通过各种媒体发布地震预警。

2.灾害现场的人员疏散:一旦地震发生,人们应立即远离危险地带,例如建筑物、高楼、玻璃幕墙等易受破坏的地方。

可以迅速逃离到室外或者开放的空地上。

3.捐助与扶援:地震灾害发生后,社会各界、政府、组织和个人都可以捐助和提供各种形式的援助,包括食品、水、药品、帐篷、衣物等物资,以及医疗和救援人员的支援。

4.疏散指挥:政府和救援机构应组织人员进行疏散指挥,疏散人员应按照指示进行有序疏散,并使用避难所提供的资源。

5.灾后救援:进行地震灾后的搜救工作,寻找被埋压的人员,救治伤员。

救援工作需要专业救援队伍、设备和物资的支援。

6.危险源消除:及时封锁、清理和处理地震灾害中产生的危险源,例如断裂的电线、液化气泄露等。

7.伤员救护与医疗救助:将伤员送到附近医疗机构进行治疗,并安排专业医疗救助车辆和医疗人员进行救援。

8.各类资源调配:根据灾情和需求,调配人力、物力和财力资源到灾区,保障伤员的医疗、食品、水和避难所等基本生存需求。

9.灾后重建:地震灾后需要进行重建工作,包括修复受损的建筑物、道路和基础设施,恢复受灾区的生产生活秩序。

10.预警信息传递:通过各种媒体传递地震预警和灾害信息,提醒人们采取相应措施和行动,以减少灾害损失。

总之,在地震发生时,及时有效的应急预案和处理流程是保护人们生命财产安全的关键。

政府、救援机构、社会机构和个人都应积极参与到应急预案和处理流程中,共同应对地震灾害,保护社会的稳定和安全。

地震资料处理行业标准流程地震是一种自然灾害,对人类社会造成了巨大的损失。

为了能够及时准确地对地震进行分析和研究,地震资料处理行业应建立起一套规范的标准流程。

本文将就地震资料处理行业标准流程进行探讨。

第一步:数据采集首先,在进行地震资料处理前,必须先进行数据采集。

地震波观测站将观测设备布置在地震高发区域,利用地震仪、加速计等设备测量信号。

观测数据主要包括地震波形数据、地震位置和震源机制等。

第二步:数据传输与存储数据采集后,需要将数据传输到地震数据处理中心。

通常采用遥测系统和互联网进行数据传输。

为了确保数据的完整性和安全性,数据传输过程中可以加密数据,防止数据被黑客攻击或泄露。

在地震数据处理中心,数据需要存储在可靠的数据服务器上,以备后续处理使用。

第三步:数据处理与分析数据传输和存储完成后,就可以进行数据处理与分析了。

这一步涉及到地震波数据的预处理、数据质量控制、反演和模拟等技术。

通过对地震数据进行处理与分析,可以得到地震震源参数、地震波传播路径以及地震波速度等信息。

同时,也可以对地震的破坏规模和危险性进行评估。

第四步:结果呈现与报告编制地震数据处理和分析结束后,需要将结果呈现给相关的研究人员和决策者。

这一步通常会生成地震强度图、震源机制图和震源分布图等。

同时,地震数据处理行业还要编制相应的报告,详细介绍地震的发生过程、破坏程度以及对社会的影响等。

第五步:质量控制与验收数据处理和分析的结果需要经过严格的质量控制和验收。

专家团队对处理方法、结果和报告进行评审,确保其准确性和可靠性。

只有通过严格的质量控制和验收,地震资料处理行业的标准流程才能得到认可和信任。

第六步:数据共享与应用地震数据处理行业的标准流程除了满足研究和决策的需求外,还需要实现数据共享和应用。

地震数据处理中心应当建立起统一的数据共享平台,供科研机构、地震预警系统和地震应急管理部门等使用。

这样能够促进地震数据处理与分析的相互交流和应用的广泛推广。

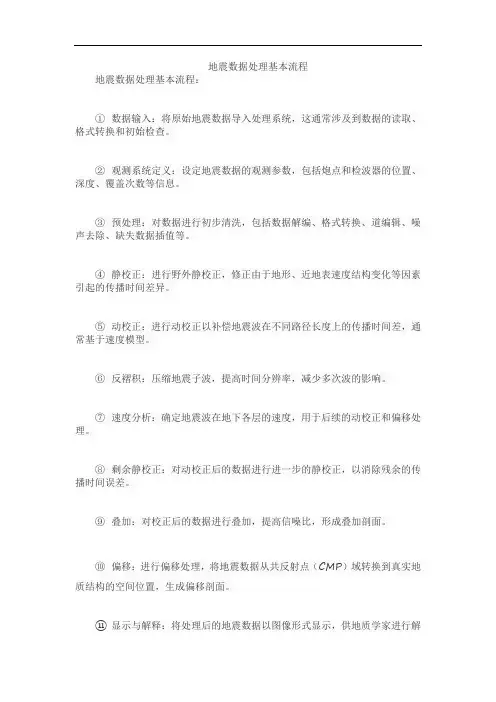

地震数据处理基本流程

地震数据处理基本流程:

①数据输入:将原始地震数据导入处理系统,这通常涉及到数据的读取、格式转换和初始检查。

②观测系统定义:设定地震数据的观测参数,包括炮点和检波器的位置、深度、覆盖次数等信息。

③预处理:对数据进行初步清洗,包括数据解编、格式转换、道编辑、噪声去除、缺失数据插值等。

④静校正:进行野外静校正,修正由于地形、近地表速度结构变化等因素引起的传播时间差异。

⑤动校正:进行动校正以补偿地震波在不同路径长度上的传播时间差,通常基于速度模型。

⑥反褶积:压缩地震子波,提高时间分辨率,减少多次波的影响。

⑦速度分析:确定地震波在地下各层的速度,用于后续的动校正和偏移处理。

⑧剩余静校正:对动校正后的数据进行进一步的静校正,以消除残余的传播时间误差。

⑨叠加:对校正后的数据进行叠加,提高信噪比,形成叠加剖面。

⑩偏移:进行偏移处理,将地震数据从共反射点(CMP)域转换到真实地质结构的空间位置,生成偏移剖面。

⑪显示与解释:将处理后的地震数据以图像形式显示,供地质学家进行解

释,识别地层结构、断层和油气藏等。

⑫质量控制:在处理的每个阶段,进行质量控制检查,确保数据的准确性和可靠性。

地震资料的一般处理过程分三个阶段:预处理、参数提取和分析、资料处理。

处理的最终结果是得到供解释用的水平叠加时间剖面或叠加偏移时间剖面。

1.预处理对原始数据进行初步加一U,以满足计算机及操作系统中各处理方法的要求。

一、数据解编野外磁带记录数据是按时序排列的,即依次记一F每道的第一个采样值,各道记完后,再依次记下各道的第二个采样值,依此类推。

在数据处理中,时序排列的形式很不方便,必须转换为道序排列,即第一道的所有数据都排在第二道之前,使同一道数据都排放在一起,这种预处理称为数据解编或重排。

二、编辑在浅层地震数据采集中,由于施工现场复杂,外界干扰大,难免出现一些不正常道和共炮点记录,这些记录信噪比低,如果参与叠加处理会严重影响处理效果。

在止式处理之前,需要对这些不正常的记录进行编辑处理,例如对信噪比很低的不正常道进行充零处理,发现极性反转的工作道对它们进行改正等。

另外,还要显示有代表性的记录并观察初至同相轴,以便进行初至切除。

切除是为了消除包括噪声的记录开始部分所存在的高振幅,这样做对避免以后处理时出现的叠加噪声有好处。

切除的方法就是用零乘需要切除的记录段。

三、抽道集抽道集也叫共深度点选排,是把具有相同共反射点的记录道排成一组,按共深度点号次序排在一起。

抽道集处理后,磁带上记录的次序是以共深度点号为次序的记录,以后所有的处理都将方便地以共深度点格式进行。

四、真振幅恢复处理在野外数据采集过程中,为了使来自不同深度信号的能量能够以一定的水平记录在磁带上,数字地震仪采用了增益控制,对浅层信号放大倍数低,深层信号放大倍数高。

对经过增益控制的地震记录恢复到地面检波器接收到的振幅值的处理称为增益恢复。

数字仪对信号进行增益控制时的增益指数己记录在记录格式的阶码上,因此增益恢复的公式为:A=AO/2”其中A。

为记录到的采样值,A为地面检波器接收到的增益控制前的振幅值,n为阶码(即增益指数)。

2参数提取与分析参数提取与分析的目的是为寻找在常规处理或其他处理中常用的最佳处理参数,以及有用的地震信息,如频谱分析、速度分析、相关分析等。

地震勘探资料处理流程与方法提纲引言一、数据加载二、置道头三、静校正四、叠前噪音压制五、振幅补偿六、叠前反褶积七、动校正、切除与叠加八、剩余静校正九、倾角时差校正(DMO) 与叠前时间偏移十、叠后提高分辨率处理十一、叠后噪音压制引言地震勘探分三个阶段。

地震资料采集、地震资料处理、地震资料解释。

其中地震资料处理是连接野外采集和资料解释的关键环节。

所谓地震资料处理,就是利用数字计算机对野外地震助探所获得的原始资料进行加工、改造,以期得到高质量的、可靠的地震信息,为下一步资料解释提供直观的、可靠的依据和有关的地质信息。

野外地震资料中包含着有关地下构造和岩性的信息,包这些信息是叠加在于扰背景上且被些外界因素所扭曲,信息之间往往是互相交织的,不宜直接用于地质解释。

因此,需要对野外采集的地震资料进行室内处理。

常规处理流程,数据输入→置道头→静校正→叠前噪音压制→振幅补偿→叠前反褶积→抽cmp道集→速度分析,动校正、初叠加→剩余静校正→DMo或叠前时间前移→叠后褶积→随机噪音衰减→偏移→时变滤波,增益一、数据加载1、数据输入:将野外磁带数据转换成处理系统格式,加载到磁盘上;2、输入数据质量检查:炮号、道号波形、道长、采样间隔等等。

二、置道头●道头: 每个地震道的开始部分都有个固定字节长度的空余段,这个空余段用来记录描述本道各种属性的信息,称之为道头。

如第8炮第2道,第126MP等。

观测系统定义:定义一个相对坐标系,将野外的激发点、按收点的实际位置放到这个相对的坐标系中。

观测系统定义完成后,处理软件中置道头模块,可以根据定义的观测系统,计算出各个需要的道头字的值井放入地震教据的道头中。

当道头置入了内容后,我们任取道都可以从道头中了解到这一道属于哪炮、哪一道? CIP号是多少?炮检距是多少?炮点静校正量、检波点静校正量是多少等。

后续处理的各个模块都是从道头中获取信息,进行8的处里,如抽MP道集,只要将数据道头中cmP号相同的道排在一起就可以了因此道头有错误,后续工作也是错误的。