第十二章_激励

- 格式:ppt

- 大小:424.50 KB

- 文档页数:30

《管理学》第十二章重难点笔记第十二章激励12.1 复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、激励原理1.激励的概念与对象(1)激励的概念激励(motivation)主要指人类活动的一种内心状态,它通常是和动机连在一起的。

美国管理学家罗宾斯把动机定义为个体通过高水平的努力而实现组织目标的愿望,而这种努力又能满足个体的某些需要。

一般而言,动机是指为满足某种需要而产生并维持行动,以达到目的的内部驱动力。

无论是激励还是动机,都包含三个关键要素:努力、组织目标和需要。

(2)激励的对象激励的对象主要是人,或者准确地说,是组织范围中的员工或领导对象。

2.激励与行为激励是组织中人的行为的动力,而行为是人实现个体目标与组织目标相一致的过程。

无激励的行为,是盲目而无意识的行为;有激励而无效果的行为,说明激励的机理不合理。

通过激励促成组织中人的行为的产生,取决于某一行动的效价和期望值。

效价是指个人对达到某种预期成果的偏爱程度,或某种预期成果可能给行为者带来的满足程度;期望值则是某一具体行动可带来某种预期成果的概率。

激励力、效价和期望值之间的相互关系用下式来表示:激励力=效价×期望值。

3.激励产生的内因与外因激励产生的根本原因,可分为内因和外因。

内因由人的认知知识构成,外因则是人所处的环境,从激励基础上人的行为可看成是人自身特点及其所处环境的函数。

4.需要的管理学意义需要对管理学的领导职能来说,是能否发挥管理作用并影响组织成员完成组织目标的前提。

从领导方式看,需要是领导者指挥下属和鼓励下属的行为基础。

二、激励的需要理论1.需要层次论该理论是由美国社会心理学家亚伯拉罕·马斯洛提出来的,也称为马斯洛需要层次论。

(1)马斯洛将人的需要分为五个层次①生理的需要。

它是最基本的需要。

如衣、食、住、行等。

②安全的需要。

保护自己免受身体和情感伤害的需要。

③社交的需要。

包括友谊、爱情、归属及接纳方面的需要。

这主要产自于人的社会性。

志当存高远孔子说:“人无远虑,必有近忧。

”(《论语·卫灵公》)意思是对有志于从政者来说,首先应树立远大志向。

孔子言志,观点鲜明。

“志于道,据于德,依于仁,游于艺。

”(《论语·述而》)“老者安之,朋友信之,少者怀之。

”(《论语·公冶长》)孔子以自己亲身经历和切身体会告诫弟子,立志贵从少年始。

他说:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。

”(《论语·为政》)又说:“后生可畏,焉知来者之不如今也?”但是如果“四十五十而无闻焉,斯亦不足畏也已。

”(《论语·子罕》)从历史上一些成功的政治家情况来看,也符合这一规律。

诸葛亮高卧隆中时常以管仲、乐毅自比;项羽、刘邦第一次看到秦始皇时,发出的感慨是“彼可取而代也!”、“大丈夫当如此也!”的豪言壮语。

毛泽东少年时就立下救国救民之大志。

17岁时第一次离开韶山给父亲留下的一首诗是:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还,埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

”他投考东山小学的第一篇作文是《言志》。

他从国弱民穷之现实,发出“国家兴亡,匹夫有责”之感慨,抒发救国救民之理想。

立志的关键在“内因”。

《论语》说:“子欲居九夷。

或曰:‘陋,如之何!’子日:‘君子居之,何陋之有子’”。

(《论语·子罕》)实现远大之志向,需有安贫乐道之精神,孔子称赞:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉回也。

”(《论语·雍也》)毛泽东曾推崇范仲淹、顾炎武、王船山等人物以及魏禧“破产不为家,有似张良之为人”。

立下远大的志向,还需有坚强的毅力,孔子说:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”(《论语·子罕》)杨昌济先生对孔子这句话做了如下解释:“意志之强者,对于己身,则能抑制情欲之横恣;对于社会,则能抵抗权势之压迫。

道德者克己之连续,人生者不断之竞争。

有不可夺之志,则无不成矣。

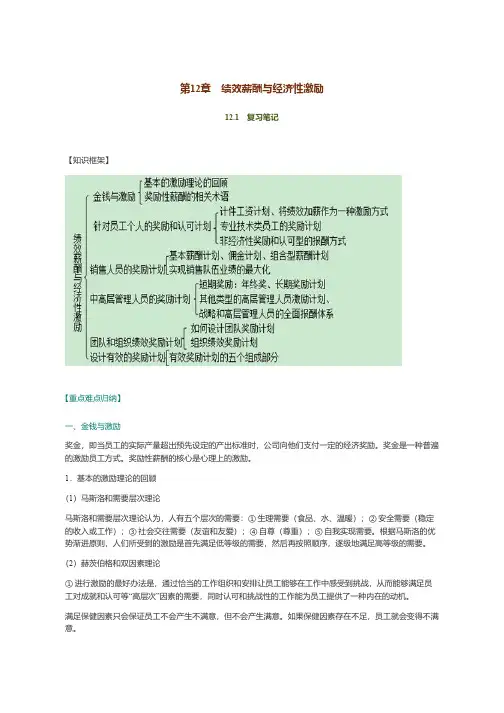

第12章绩效薪酬与经济性激励12.1 复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、金钱与激励奖金,即当员工的实际产量超出预先设定的产出标准时,公司向他们支付一定的经济奖励。

奖金是一种普遍的激励员工方式。

奖励性薪酬的核心是心理上的激励。

1.基本的激励理论的回顾(1)马斯洛和需要层次理论马斯洛和需要层次理论认为,人有五个层次的需要:①生理需要(食品、水、温暖);②安全需要(稳定的收入或工作);③社会交往需要(友谊和友爱);④自尊(尊重);⑤自我实现需要。

根据马斯洛的优势渐进原则,人们所受到的激励是首先满足低等级的需要,然后再按照顺序,逐级地满足高等级的需要。

(2)赫茨伯格和双因素理论①进行激励的最好办法是,通过恰当的工作组织和安排让员工能够在工作中感受到挑战,从而能够满足员工对成就和认可等“高层次”因素的需要,同时认可和挑战性的工作能为员工提供了一种内在的动机。

满足保健因素只会保证员工不会产生不满意,但不会产生满意。

如果保健因素存在不足,员工就会变得不满意。

如果管理人员渴望建立能够自我激励的员工队伍,他们就应该重视“工作内容”或激励因素,而不是依赖保健因素。

(3)爱德华•德西和反激励理论反激励理论认为,外在报酬有时会削弱一个人的内在动机。

针对内在动机很强的员工要谨慎设计奖励性薪酬,以免贬低和削弱他们出于责任感而积极主动地做好工作的意愿。

(4)维克多•·弗鲁姆和期望理论弗鲁姆的期望激励理论认为,人们采取某种行动的动机或激励水平取决于三个方面的因素:①一个人的期望(Expectancy,E),即他通过努力工作达成绩效的可能性;②关联性(Instrumentality, I),即一个人感知到的在绩效和奖励之间存在的联系;③效价(Valence, V),代表一个人对自己所获奖励的价值的感知。

而激励就是这三个因素的产物:M=E×I×V。

如果这三个因素是零,或者都很小,那么激励就会没有效果。

第九章领导激励第一节领导激励概述一、领导激励的涵义激励就是激发人的动机,调动人的积极性,鼓励行为,形成动力,使其振作的意思。

是通过某种合适的、健康的刺激,促使完成目标的行为,保持高度积极状态的某些心理需求的外在因素。

从心理学的角度讲,它是人类活动的一种内心状态,激励就是在外部某种刺激的前提下,使人产生一股内有动力,朝向所期望目标奋斗的心理活动过程。

领导激励就是领导者在领导活动中运用特定的方法,激发被领导者的动机,调动其主动性与创造性,使被领导者积极参与并主动配合完成工作任务的过程。

领导激励关键是激和励的结合。

激是激发下属的动机、热情、活力;励是鼓励、强化被领导者与组织目标相一致的积极行为。

领导激励的目的在于:激发人的正确动机,充分发挥人的智力效应,从而实现组织目标并保证其组织系统的有效存在与发展。

二、领导激励的实质领导激励的实质就是领导者在领导活动中,遵循激励的原理,以满足被领导者的物质和精神需要为直接目的,运用科学的、合理的激励方法,认可并激发被领导者的正确动机,鼓励并强化被领导者的正确行为,充分调动被领导者的工作积极性,发挥被领导者的智力效能,开发被领导者的自身潜力,引导被领导者的行为取向。

以实现组织目标,提高工作效率为根本目的。

通过对被领导者的激励,使被领导者设置自身的奋斗目标与组织目标保持一致,利用利益机制使被领导者在为实现组织目标的过程中也能满足自身合理的物质、精神需要。

使被领导者意识到组织目标和个体目标都是他实现自我价值和社会价值统一的一个问题的两个方面,是互相推动的。

从而,为被领导者充分发挥能动性,通过自身不断的努力顺利完成组织目标奠定基础。

同时也为被领导者工作效率的提高提供了理论依据和现实可能。

三、领导激励的原理激励是一个循环过程,一般包括四个阶段:满足人的需要的产生;激发在需要的作用下产生的动机;鼓励在动机作用下引发行为;引导目标。

1.满足需要德国哲学家叔本华在《爱与生的苦恼》中说:“人由意欲产生意志,由意志产生动机,由动机产生行为”。

第十二章激励一、填充题1. 无论是激励还是动机,都包含三个关键要素:努力,组织目标和需要.激励是由动机推动的一种精神状态.2. 未得到的需要是产生激励的起点,进而导致某种行为.3. 要通过激励促成组织中人的行为的产生,取决于某一行动的效价和期望值.4. 马斯洛认为,每个人其实都有五个层次的需要:生理的需要,安全的需要,社交或感情的需要,尊重的需要,自我实现的需要.5. 双因素理论的研究重点,是组织中个人与工作的关系问题.6. 根据赫兹伯格的理论,保健因素和激励因素,其中,保健因素是那些与人们的不满情绪有关的因素,激励因素是指那些与人们的满意情绪有关的因素.7. 根据道格拉斯•麦格雷戈的理论,管理者对人性的假设有两种对立的基本观点:一是消极的X理论;另一种是积极地Y理论.8. 公平理论中,员工选择的与自己进行比较的参照类型有三种,分别是“其他人”“制度”,和“自我”.9. 期望理论的核心是双向期望,管理者期望员工的行为,员工期望管理者的奖赏.10. 期望理论的假说是管理者知道什么对员工最有吸引力.11. 期望理论的关键是,正确识别个人目标和判断三种关系,即努力与绩效的联系,绩效与奖励的联系,奖励与个人目标的联系.12. 根据强化的性质和目的,强化可以分为两大类型:正强化和负强化。

13. 常用的主要有四种激励方式:工作激励,成果激励,批评激励以及培训教育激励.14. 绩效工资实际上是激励的期望理论和强化理论的逻辑结果。

15. 德鲁克的目标管理理论和卢克的目标设定理论都有一个共同基础:一个为员工所接受的清楚的目标,可以是员工受到激励.16. 当目标明确并具有挑战性时,能更有效地激励个体或团队行动。

17. 目标管理理论将目标的具体性,参与决策,明确时间规定,绩效反馈作为目标激励的四个组成部分。

18. 根据目标管理理论,绩效目标要根据群体的需要来设定。

19. 激励计划的一个最明显的优势是企业增强了对熟练员工的组织吸引力,最终有效降低了对这种员工的市场搜寻成本和培训成本.20.公平理论认为人们将通过两个方面的比较来判断其所获报酬的公平性,即横向比较和纵向比较。

管理学第12章选择题及答案第十二章激励一、单项选择题1、激励的对象主要是(B)A.组织目标B.组织范围内的员工或领导对象C.员工的需要D.组织范围内的员工的利益2、产生激励的起点是(B)A.欲望B.未得到满足的需要C.动机D.希望3、(D)是领导者指挥下属和鼓励下属的行为基础。

A.薪酬B.职位C.休息日D.需要4、(A)从组织范围角度出发,把人的需要具体化为员工切实关心的问题。

A.双因素理论B.需要层次理论C.后天需要理论D.正强化理论5、双因素理论研究的重点是(B)A.人的需要是如何满足的B.组织中个人与工作的关系问题C.影响人的需要的主要因素D.人的需要层次6、那些与人们的满意情绪有关的因素称为(C)A.保健因素B.满意因素C.激励因素D.自我实现7、后天需要理论是由(D)提出的。

A.马斯洛B.赫兹伯格C.麦格雷戈D.麦克兰8、银行开展有奖储蓄活动,事先公开奖励的物质和奖金的数额,这主要是为了(B)A.提高人们对获奖的期望值B.提高人们对获奖的效价C.增加人们选择的自由度D.增加人们对活动的公平感9、一个人的成绩与效果取决于他的(C)A.工作能力和工作的难易程度B.本人的性格和机遇C.能力与激励水平D.价值观与态度10、某高中生成绩不错,他估计自己有80%的把握能考上大,并且他也希望考上,其渴望程度为100%,那么高中生考上的大学的激励水平为(B)A.100%B.80%C.50%D.88%11、如果一个管理者非常熟悉而且能灵活应用马斯洛的需求层次论,那么在下表所列的错误中,他最不可能犯的是哪一个错误?(B)12、下面哪种理论不属于激励理论?(B)A.双因素理论B.权变理论C.需求层次理论D.期望值理论13、根据马斯洛的需求层次论,下列需求哪项是按从低到高顺序排列的?(A)(1)就业保障;(2)上司对自己工作的赞扬;(3)工作的挑战性;(4)同乡联谊会;(5)满足标准热量摄入量的食品A.(5)(1)(4)(2)(3)B.(5)(4)(1)(3)(2)C.(5)(4)(1)(2)(3)D.(5)(1)(3)(4)(2)14、根据马斯洛的需要层次理论,下列哪一类人的主导需要最可能是安全需要?(D)A.总经理B.刚参加工作的大学生C.刑满释放人员D.私营企业的雇员15、根据马斯洛的需求层次理论.可得如下结论:(A)A.对于具体的个人来说,其行为主要受主导需求的影响B.越是低层次的需求,其对于人们行为所能产生的影响也越大C.任何人都具有5种不同层次的需求,而且各层次的需求强度相等D.层次越高的需求,其对于人们行为所能产生的影响也越大16、中国企业引入奖金机制的目的是发挥奖金的激励作用,但到目前为止,许多企业的奖金已经成为工资的一部分,奖金变成了保健因素。