产褥期母体变化(课本)

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:3

正常产褥之母体变化产褥期是从胎盘娩出至产妇全身各器官除乳腺外恢复至未孕状态所需的一段时间,通常为6周。

我们看看产褥期母体的一些具体变化。

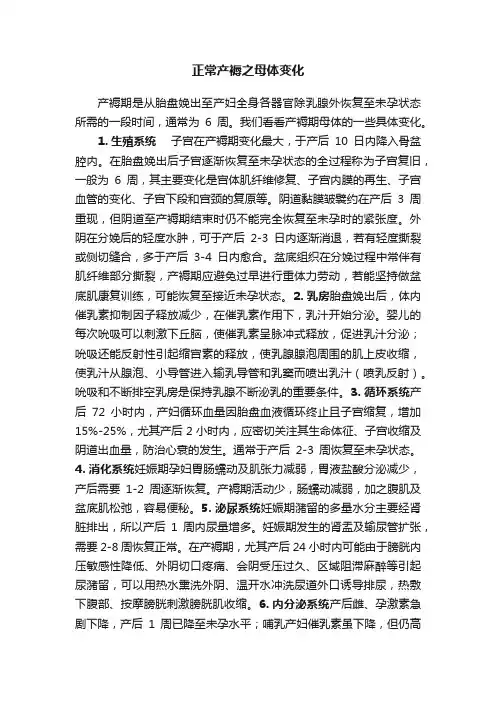

1. 生殖系统子宫在产褥期变化最大,于产后10日内降入骨盆腔内。

在胎盘娩出后子宫逐渐恢复至未孕状态的全过程称为子宫复旧,一般为6周,其主要变化是宫体肌纤维修复、子宫内膜的再生、子宫血管的变化、子宫下段和宫颈的复原等。

阴道黏膜皱襞约在产后3周重现,但阴道至产褥期结束时仍不能完全恢复至未孕时的紧张度。

外阴在分娩后的轻度水肿,可于产后2-3日内逐渐消退,若有轻度撕裂或侧切缝合,多于产后3-4日内愈合。

盆底组织在分娩过程中常伴有肌纤维部分撕裂,产褥期应避免过早进行重体力劳动,若能坚持做盆底肌康复训练,可能恢复至接近未孕状态。

2. 乳房胎盘娩出后,体内催乳素抑制因子释放减少,在催乳素作用下,乳汁开始分泌。

婴儿的每次吮吸可以刺激下丘脑,使催乳素呈脉冲式释放,促进乳汁分泌;吮吸还能反射性引起缩宫素的释放,使乳腺腺泡周围的肌上皮收缩,使乳汁从腺泡、小导管进入输乳导管和乳窦而喷出乳汁(喷乳反射)。

吮吸和不断排空乳房是保持乳腺不断泌乳的重要条件。

3. 循环系统产后72小时内,产妇循环血量因胎盘血液循环终止且子宫缩复,增加15%-25%,尤其产后2小时内,应密切关注其生命体征、子宫收缩及阴道出血量,防治心衰的发生。

通常于产后2-3周恢复至未孕状态。

4. 消化系统妊娠期孕妇胃肠蠕动及肌张力减弱,胃液盐酸分泌减少,产后需要1-2周逐渐恢复。

产褥期活动少,肠蠕动减弱,加之腹肌及盆底肌松弛,容易便秘。

5. 泌尿系统妊娠期潴留的多量水分主要经肾脏排出,所以产后1周内尿量增多。

妊娠期发生的肾盂及输尿管扩张,需要2-8周恢复正常。

在产褥期,尤其产后24小时内可能由于膀胱内压敏感性降低、外阴切口疼痛、会阴受压过久、区域阻滞麻醉等引起尿潴留,可以用热水熏洗外阴、温开水冲洗尿道外口诱导排尿,热敷下腹部、按摩膀胱刺激膀胱肌收缩。

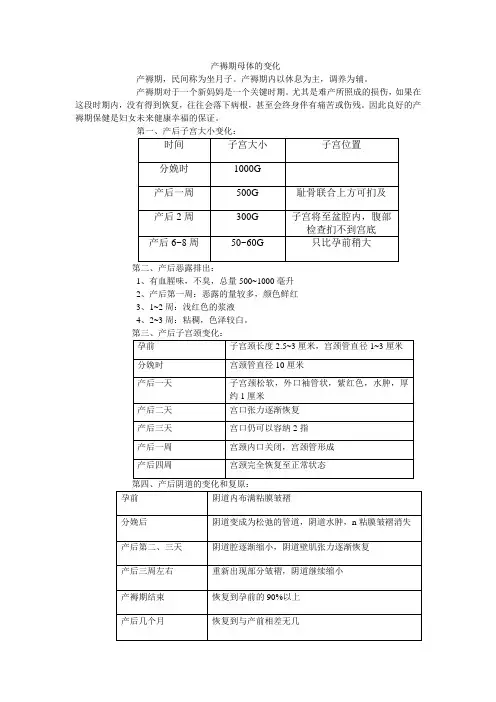

产褥期母体的变化

产褥期,民间称为坐月子。

产褥期内以休息为主,调养为辅。

产褥期对于一个新妈妈是一个关键时期。

尤其是难产所照成的损伤,如果在这段时期内,没有得到恢复,往往会落下病根,甚至会终身伴有痛苦或伤残。

因此良好的产褥期保健是妇女未来健康幸福的保证。

1、有血腥味,不臭,总量500~1000毫升

2、产后第一周:恶露的量较多,颜色鲜红

3、1~2周:浅红色的浆液

4、2~3周:粘稠,色泽较白。

第五、产后外阴的变化:

1、外阴水肿消失

2、仅留下处女膜痕

3、大阴唇不能覆盖阴道口

第六、产后血液和循环系统的变化:

1、血容量增加,血液进一步稀释,利尿作用的增强

2、心脏负担加重,心搏出量增加

3、产后一周内,凝血系统处于高凝状态

4、产褥期红细胞及血红蛋白数量逐渐增多。

第七、产后消化系统的变化:

1、胃动素水平上升,消化功能开始恢复。

(1~2周才能恢复正常)

2、产褥期早期容易发生便秘

第八、产后泌尿系统的变化:

1、尿量增多

2、部分产妇容易发生尿潴留

第九、产后内分泌系统的变化:

1、雌性素和孕激素水平急剧下降

2、耻骨松弛素分娩24小时后消失

3、胎盘生乳素在产后6小时不能测出

4、泌乳素水平较高,它会导致闭经,闭经时间一般6~12月

以上文章由友情提供。

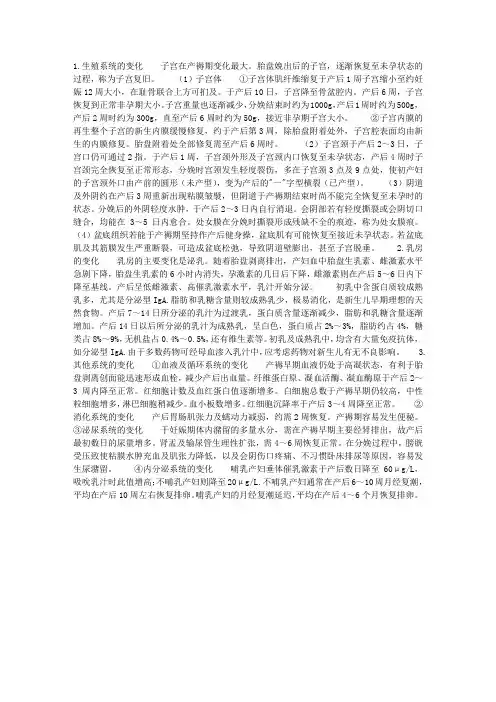

1.生殖系统的变化子宫在产褥期变化最大。

胎盘娩出后的子宫,逐渐恢复至未孕状态的过程,称为子宫复旧。

(1)子宫体①子宫体肌纤维缩复于产后1周子宫缩小至约妊娠12周大小,在耻骨联合上方可扪及。

于产后10日,子宫降至骨盆腔内。

产后6周,子宫恢复到正常非孕期大小。

子宫重量也逐渐减少,分娩结束时约为1000g,产后1周时约为500g,产后2周时约为300g,直至产后6周时约为50g,接近非孕期子宫大小。

②子宫内膜的再生整个子宫的新生内膜缓慢修复,约于产后第3周,除胎盘附着处外,子宫腔表面均由新生的内膜修复。

胎盘附着处全部修复需至产后6周时。

(2)子宫颈于产后2~3日,子宫口仍可通过2指。

于产后1周,子宫颈外形及子宫颈内口恢复至未孕状态,产后4周时子宫颈完全恢复至正常形态,分娩时宫颈发生轻度裂伤,多在子宫颈3点及9点处,使初产妇的子宫颈外口由产前的圆形(未产型),变为产后的"一"字型横裂(已产型)。

(3)阴道及外阴约在产后3周重新出现粘膜皱襞,但阴道于产褥期结束时尚不能完全恢复至未孕时的状态。

分娩后的外阴轻度水肿,于产后2~3日内自行消退。

会阴部若有轻度撕裂或会阴切口缝合,均能在3~5日内愈合。

处女膜在分娩时撕裂形成残缺不全的痕迹,称为处女膜痕。

(4)盆底组织若能于产褥期坚持作产后健身操,盆底肌有可能恢复至接近未孕状态。

若盆底肌及其筋膜发生严重断裂,可造成盆底松弛,导致阴道壁膨出,甚至子宫脱垂。

2.乳房的变化乳房的主要变化是泌乳。

随着胎盘剥离排出,产妇血中胎盘生乳素、雌激素水平急剧下降,胎盘生乳素的6小时内消失,孕激素的几日后下降,雌激素则在产后5~6日内下降至基线。

产后呈低雌激素、高催乳激素水平,乳汁开始分泌。

初乳中含蛋白质较成熟乳多,尤其是分泌型IgA.脂肪和乳糖含量则较成熟乳少,极易消化,是新生儿早期理想的天然食物。

产后7~14日所分泌的乳汁为过渡乳,蛋白质含量逐渐减少,脂肪和乳糖含量逐渐增加。

产褥期母体变化从胎盘娩出至产妇全身各器官除乳腺外胎盘娩出至所需要的一段时间,称为产褥期,通常规定为6周一生殖系统的变化1.子宫产褥期子宫变化最大.子宫在胎盘娩出后逐渐恢复至未孕状态的全过程称为子宫复旧,需时6周,主要变化为宫体肌纤维缩复和子宫内膜再生.(1) 宫体肌纤维缩复子宫复旧不是肌细胞数目减少,而是肌浆中的蛋白质被分解排出,使细胞质减少致肌细胞缩小.被分解的蛋白及其代谢产物通过肾脏排出体外.随着宫体肌纤维不断缩复,子宫体积及重量均发生变化.胎盘娩出后,宫体逐渐缩小,于产后一周子宫缩小至约妊娠12周大小,在耻骨联合上方可触及.于产后10日,子宫降至骨盆腔内,腹部检查触不到宫底.子宫于产后6周恢复到孕前大小.子宫重量也逐渐减少,分娩结束时约1000g,产后1周时约为500g,产后2周时约为300g,产后6周恢复至50—60g.(2) 子宫内膜再生胎盘胎膜从蜕膜海绵层分离娩出后,遗留的蜕膜分为2层,表层发生变化坏死脱落,形成恶露的一部分自阴道排出;接近肌层的子宫内膜基底层逐渐再生新的功能层,内膜缓慢修复,约于产后第3周,除胎盘附着部位外,宫腔表面均由新生内膜覆盖,胎盘附着部位全部修复需至产后6周.(3) 子宫血管变化胎盘娩出后,胎盘附着面立即缩小,面积仅为原来的一半.子宫子宫复旧导致开放的螺旋动脉和静脉窦压缩变窄,数小时后血管内形成血栓,出血量逐渐减少直至停止.若在新生内膜修复期间,胎盘附着面因复旧不良出现血栓脱落,可导致晚期产后出血.(4) 子宫下段及宫颈的变化产后子宫下段肌纤维缩复,逐渐恢复为非孕时的子宫峡部.胎盘娩出后的宫颈外口呈环状如袖口.于产后2—3日,宫口仍可容纳2指.产后1周后宫颈口关闭,宫颈管复原.产后4周宫颈恢复至非孕时状态.分娩时常发生宫颈外口3点及9点处轻度裂伤,使初产妇的宫颈外口由产前圆形(未产型),变为产后”-”字形横裂(已产型)。

2.阴道分娩后阴道腔扩大阴道黏膜及周围组织水肿,阴道黏膜皱裂因过度伸展而减少甚至消失致使阴道壁松弛及肌张力低。

产褥期母体变化

从胎盘娩出至产妇全身各器官除乳腺外胎盘娩出至所需要的一段时间,称为产褥期,通常规定为6周

一生殖系统的变化

1.子宫

产褥期子宫变化最大.子宫在胎盘娩出后逐渐恢复至未孕状态的全过程称为子宫复旧,需时6周,主要变化为宫体肌纤维缩复和子宫内膜再生.

(1) 宫体肌纤维缩复子宫复旧不是肌细胞数目减少,而是肌浆中的蛋白质被分解排出,使细胞质减少致肌细胞缩小.被分解的蛋白及其代谢产物通过肾脏排出体外.随着宫体肌纤维不断缩复,子宫体积及重量均发生变化.胎盘娩出后,宫体逐渐缩小,于产后一周子宫缩小至约妊娠12周大小,在耻骨联合上方可触及.于产后10日,子宫降至骨盆腔内,腹部检查触不到宫底.子宫于产后6周恢复到孕前大小.子宫重量也逐渐减少,分娩结束时约1000g,产后1周时约为500g,产后2周时约为300g,产后6周恢复至50—60g.

(2) 子宫内膜再生胎盘胎膜从蜕膜海绵层分离娩出后,遗留的蜕膜分为2层,表层发生变化坏死脱落,形成恶露的一部分自阴道排出;接近肌层的子宫内膜基底层逐渐再生新的功能层,内膜缓慢修复,约于产后第3周,除胎盘附着部位外,宫腔表面均由新生内膜覆盖,胎盘附着部位全部修复需至产后6周.

(3) 子宫血管变化胎盘娩出后,胎盘附着面立即缩小,面积仅为原来的一半.子宫子宫复旧导致开放的螺旋动脉和静脉窦压缩变窄,数小时后血管内形成血栓,出血量逐渐减少直至停止.若在新生内膜修复期间,胎盘附着面因复旧不良出现血栓脱落,可导致晚期产后出血.

(4) 子宫下段及宫颈的变化产后子宫下段肌纤维缩复,逐渐恢复为非孕时的子宫峡部.胎盘娩出后的宫颈外口呈环状如袖口.于产后2—3日,宫口仍可容纳2指.产后1周后宫颈口关闭,宫颈管复原.产后4周宫颈恢复至非孕时状态.分娩时常发生宫颈外口3点及9点处轻度裂伤,使初产妇的宫颈外口由产前圆形(未产型),变为产后”-”字形横裂(已产型)。

2.阴道

分娩后阴道腔扩大阴道黏膜及周围组织水肿,阴道黏膜皱裂因过度伸展而减少甚至消失致使阴道壁松弛及肌张力低。

阴道壁肌张力于产褥期逐渐恢复,阴道腔逐渐缩小,阴道黏膜皱襞约在产后3周重新显现,但阴道于产褥期结束时仍不能完全恢复至未孕时的紧张度。

3.外阴

分娩后外阴轻度水肿,于产后2—3日内逐渐消退。

会阴部血液循环丰富,若有轻度撕裂或会阴后-侧切开缝合后,均能在产后3—4日内愈合。

处女膜在分娩时撕裂,形成为残缺的处女膜痕。

4.盆底组织

分娩可造成盆底肌及筋膜弹性减弱,且常伴有盆底肌纤维的部分撕裂。

若能于产褥期坚持做产后健身操,在产褥期内盆底肌有可能恢复至未孕的状态。

若盆底肌及其筋膜发生严重撕裂造成盆底松弛,加之产褥期过早参加重体力劳动;或者分娩次数过多,加之间隔时间短,盆底组织难以完全恢复正常,均是导致阴

道壁脱垂及子宫脱垂的重要原因。

二乳房的变化

产后乳房的主要变化是泌乳。

妊娠期孕妇体内雌激素孕激素胎盘生乳素升高,使乳腺发育及初乳形成。

当胎盘剥离娩出后,产妇血中雌激素孕激素及胎盘生乳素水平急剧下降,抑制下丘脑分泌的催乳激素抑制因子释放,在催乳激素作用下,乳汁开始分泌。

婴儿每次吸吮时,来自乳头的感觉信号经传入神经纤维到达下丘脑,通过抑制下丘脑分泌的多巴胺及其他催乳激素抑制因子,使腺垂体催乳激素呈脉冲式释放,促进乳汁分泌。

吸引乳头还能反射性地引起神经垂体释放缩宫素,缩宫素使乳腺腺泡周围的肌上皮收缩,使乳汁从腺泡小导管进入输乳导管和乳窦而喷出乳汁,此过程又称为喷乳反射。

吸吮是保持乳腺不断泌乳的关键环节。

不断排空乳也是维持乳汁分泌的重要条件。

由于乳汁分泌量与产妇营养睡眠情绪和健康状况密切相关,保证产妇休息足够睡眠和可口营养丰富饮食,并避免精神刺激至关重要。

胎盘剥离娩出后,产妇进入以自身乳汁哺育婴儿的哺乳期。

母乳喂养对母儿均有益处。

哺乳有利于产后生殖器官及有关器官组织得以更快恢复。

初乳是指产后7日内分泌的乳汁,因含β-胡萝卜素呈淡黄色,含较多有形物质,故质稠。

初乳中含蛋白质及矿物质较成熟乳多,还含有各种抗体,尤其是分泌型IgA,脂肪和乳糖含量较为成输乳少,极易消化,是新生儿早期最理想的天然食物。

接下来的4周内乳汁逐步转变为成熟乳,蛋白质含量逐渐减少,脂肪和乳糖含量逐渐增多。

初乳和成熟乳均含大量的免疫抗体,有助于新生儿抵抗疾病的侵袭。

母乳中还含有矿物质维生素和各种酶,对新生儿生长发育有重要作用。

鉴于多数药物可经母血渗入乳汁中,故产妇于哺乳期间用药时必须考虑该药物对新生儿有无不良影响。

三循环系统及血液的变化

子宫胎盘血循环终止且子宫复旧,大量血液从子宫涌入产妇体循环,加之妊娠期滁留的组织间液回吸收,产后72小时内,产妇循环血量增加15%~25%,应注意预防心衰的发生。

循环血量于产后2~3周恢复至未孕状态。

产褥早期血液仍处于高凝状态,有利于胎盘剥离创面形成血栓,减少产后出血量。

血纤维蛋白原、凝血酶、凝血酶原于产后2~4周内降至正常。

血红蛋白水平于产后1周左右回升。

白细胞总数于产褥早期仍较高,可达(15~30)x109/L,一般1~2周恢复正常,淋巴细胞稍减少,中性粒细胞增多,血小板数增多。

红细胞沉降率于产后3~4周降至正常。

四消化系统的变化

妊娠期胃肠肌张力均减弱,胃液中盐酸分泌量减少,产后需1~2周逐渐恢复。

产后1~2日内产妇常感口渴,喜进流食或半流食。

产褥期活动减少,肠蠕动减弱,加之腹肌及盆底肌松弛,容易便秘。

五泌尿系统的变化

妊娠期体内滁留的多量水分主要经肾排出,故产后1周内尿量增加。

妊娠期发生的肾盂及输尿管扩张,产后需2~8周恢复正常。

在产褥期,膀胱肌张力降低,对膀胱内压的敏感性降低,加之外阴切口疼痛、不习惯卧床排尿、器械助产、

区域阻滞麻醉,均可能增加尿滁留的发生,尤其在产后24小时内。

六内分泌系统的变化

产后雌激素及孕激水平急剧下降,至产后1周时已降至未孕时水平。

胎盘生乳素于产后6小时已不能测出。

催乳激素水平因是否哺乳而异,哺乳产妇的催乳激素产后下降,但仍高于非孕时水平,吸吮乳汁时催乳激素明显增高;不哺乳产妇的催乳激素于产后2周降至非孕时水平。

月经复潮及排卵时间受哺乳影响,不哺乳产妇通常在产后6 ~10周月经复潮,在产后10周左右恢复排卵。

哺乳产妇的月经复潮延迟,有的在哺乳期间月经一直不来潮,平均在产后4~6个月恢复排卵。

产后较晚月经复潮者,首次月经来潮前多有排卵,故哺乳产妇月经虽未复潮,却有受孕可能。

七腹壁的变化

妊娠期出现的下腹正中线色素沉着,在产褥期逐渐消退。

初产妇腹壁紫红色妊娠纹变成银白色陈旧妊娠纹。

腹壁皮肤受增大的妊娠子宫影响,部分弹力纤维断裂,腹直肌出现不同程度分离,产后腹壁明显松弛,腹壁紧张度需在产后6~8周恢复。