隶书常识曹全碑笔法专题培训课件

- 格式:ppt

- 大小:3.95 MB

- 文档页数:48

隶书《曹全碑》十一种基本笔法图示2019-07-25汉隶是我国两汉书法艺术的象征。

《曹全碑》是汉朝著名隶书碑刻,其特点字型秀美线条粗细变化大,中宫紧实,主笔突出。

书写动作潇洒飘逸有篆书笔意,是隶书代表作之一。

汉隶是我国两汉书法艺术的象征曹全碑是汉朝著名隶书碑刻其特点字型秀美线条粗细变化大中宫紧实主笔突出书写动作潇洒飘逸有篆书笔意是隶书代表作之一曹全碑的用笔以藏锋、圆润为主,同时辅以露锋笔法和方折体势,因此能柔中见刚。

点起笔藏锋,以圆润居多。

尖点起笔略带方势,形如木楔,出锋不宜太尖锐。

长点也多呈尖尾,收笔要缓,形态迟钝。

起笔藏锋以圆润居多尖点起笔略带方势形如木楔出锋不宜太尖锐长点也多呈尖尾收笔要缓形态迟钝点在字形中多起辅助作用,方向和体态随结构而变。

一字中有多点出现时,其中有所变化;注意在统一点作组合使用时,有明确的秩序感。

点在字形中多起辅助作用方向和体态随结构而变一字中有多点出现时其中有所变化注意在统一点作组合使用时有明确的秩序感|横|横隶书横画有主副之分,主笔横形态明确,且左右发挥。

曹全碑的主笔横有水平形和覆舟形两大类,起笔均藏锋,但形态有圆、方、弯的变化。

隶书横画有主副之分主笔横形态明确且左右发挥曹全碑的主笔横有水平形和覆舟形两大类起笔均藏锋但形态有圆方弯的变化主笔横在后半段笔锋逐渐按下,然后提锋收笔,收笔出锋不宜太快,锋尖含浑不锐利。

主笔横在后半段笔锋逐渐按下然后提锋收笔收笔出锋不宜太快锋尖含浑不锐利在有些字形中,因结构限制,横画只能向第二行字例中,虽然横画右发挥,具有主笔横画的形态,也因为结构限制,不作左右夸张发挥。

在有些字形中因结构限制横画只能向第二行字例中虽然横画右发挥具有主笔横画的形态也因为结构限制不作左右夸张发挥另外,副笔横画的各种形态,其中也有水平形和覆舟形的变化。

和主笔横画相比,副笔横画取势平和,笔法变化不大。

曹全碑的副笔横画大多有前重后轻的特点,收笔略呈迟钝的尖势。

另外副笔横画的各种形态其中也有水平形和覆舟形的变化和主笔横画相比副笔横画取势平和笔法变化不大曹全碑的副笔横画大多有前重后轻的特点收笔略呈迟钝的尖势|竖|竖曹全碑的坚画起笔多藏锋成圆势,收笔则尖尾竖状如“悬针”,但尖头有尖和圆的变化。

《曹全碑》技法讲座(连载10)曹全碑临摹高清大图《曹全碑》结构特点(三)四、包围结构包围结构是指由字框和字内两部分所组成的字的结构方式。

它们利用字框和字内部分的大小、长短、高低、宽窄、避让等关系有机地组合在一起,使内外疏密得当,整体和谐美观。

(一)半包围半包围字所包部分要求重心平稳。

它相对于全包围结构而言,在字形的表现上更为丰富。

下面我们列举的是半包围结构较有代表性的几个字形。

如“周”、“同”、“风”、“历”、“廉”、“远”、“逆”“幽”等字。

“周”、“同”、“风”三个字属于包三面、留底下一面的字形。

“周”字在书写时注意撇画的走势,由竖画转至撇画,而且外框的宽度与“月”字的宽度不同,所以书写时要注意上面把握横画的宽度,这样字内的空间才会得当。

“同”字的字形较方正,书写时注意几个笔画的分布要均匀,注意笔画的粗细变化。

“风”字在书写时要特别注意“几”字框的形态,中间的部分往里收,注意上面的横画取左低右高之势,同时也要把握好“背抛钩”的弧度。

“风”字的撇画也取弧势,且将撇画处理为较含蓄的钩画。

书写时要仔细观察两个钩画的形态,一般将撇画的钩处理得较含蓄,而将背抛钩尽势舒展。

除了把握好外框部分外,字内的一撇与“虫”字的处理也不容忽视。

撇画作横画处理,且横画与外框的撇画和背抛钩相搭接,下面的“虫”处理得很有意思,上紧下松,将松散的空间部分留至字底。

它们由于是字内部分,因此处理得较小,取斜势,与外框部分配合紧密。

整个字形完整统一,字形方整自然。

“历”、“廉”两个字是包左上、留两面的字形。

“历”字在《曹全碑》中作为异体字处理,在字头上多加了一个点画。

“广”字头处理得很有特点,由于字内部分取势较长,因此外框的字形处理得较小、较轻,横画和撇画处理得较短。

这就好比一个人穿的披风一样,根据不同身高的人定做长短适度的披风,这样才会整体和谐统一、美观大方。

“历”字的“广”字头与字内部分搭配自然,且仅有上面部分与字头的横画相连接,“广”字头的撇画呈向上轻挑之势,与字内部分形成足够的空间,此字疏密有致,恰到好处。

第三讲《曹全碑》赏析吴继宏第二章隶书曹全碑概述曹全碑(国宝级文物)汉中平二年(公元185)高272厘米,宽95厘米。

明万历初合阳县莘里村出土,1956年入藏西安碑林博物馆,现在西安碑林。

内容为王敝记述曹全生平。

碑高约1.7米,宽约0.86米,长方形,无额,石质坚细。

碑身两面均刻有隶书铭文。

碑阳20行,满行45字;碑阴分5列,每列行数字数均不等。

明万历初年,该碑在陕西郃阳县旧城出土。

一根据文献记载,《曹全碑》出土时笔画完好,一字不缺,后来在转移至郃阳县孔庙的过程中,碑石受损,第一行末“因”字右下半缺损。

在明末,又由于大风折树的原因,碑石自首行“商”至第十九行“吏”,断裂为一道,于是传世拓本便有了“断前本”与“断后本”的区别。

二西安碑林︽曹全碑︾原碑欣赏碑文欣赏曹全碑拓片曹全碑字帖选页◼此碑石黑明如涂油脂,光可鉴人,书体是用隶书写成。

文字清晰,结构舒展,字体秀美飞动,书法工整精细,秀丽而有骨力,风格秀逸多姿,充分展显了汉隶的成熟与风格。

此碑碑石精细,碑身完整,实为汉碑、汉隶之精品。

也是目前中国汉代石碑中保存比较完整、字体比较清晰的少数作品之一。

◼该碑是汉代隶书的重要代表作品,在汉隶中此碑独树一帜,是保存汉代隶书字数较多的一通碑刻,字迹娟秀清丽,结体扁平匀称,舒展超逸,风致翩翩,笔画正行,长短兼备,与《乙瑛》、《礼器》同属秀逸类,但神采华丽秀美飞动,有“回眸一笑百媚生”之态,实为汉隶中的奇葩。

◼它以风格秀逸多姿和结体匀整著称于世,因此历来为书家所重。

清万经评云:”秀美飞动,不束缚,不驰骤,洵神品也“。

孙承泽评其书云:“字法遒秀逸致,翩翩兴《礼器碑》前后辉映汉石中至宝也。

”曹全碑的艺术风格《曹全碑》无疑是汉隶中的名碑,但历来就有争议。

美之者誉之为“隶书之《兰亭》“,诋之者之谓其纤秀柔靡,如女郎所书。

所以历来学隶书,都不主张以《曹全碑》入手,也不主张多习。

说它如《兰亭》,是誉之过当;说它如女郎所书,是诋之过甚。

隶书《曹全碑》,笔法、结构、创作打通关

《曹全碑》

汉郃阳令曹全碑

汉代隶书的代表作品

风格秀逸多姿,结体匀整著称

历代书家推崇备至

隶书入门第一选碑

经典教程

《曹全碑隶书教程》

从实用性出发,注重基础学习,鼓励创作。

全书隶书范字部分以曹全碑原碑拓本为蓝本,经过筛选、归类及特殊的技术处理后,翻制成墨迹,并配以米字格,帮助读者深刻理解并且掌握字形结构以及笔画定位。

内容丰富、系统而全面,帮助书法爱好者由入门步入书法创作过程,奠定良好的基础。

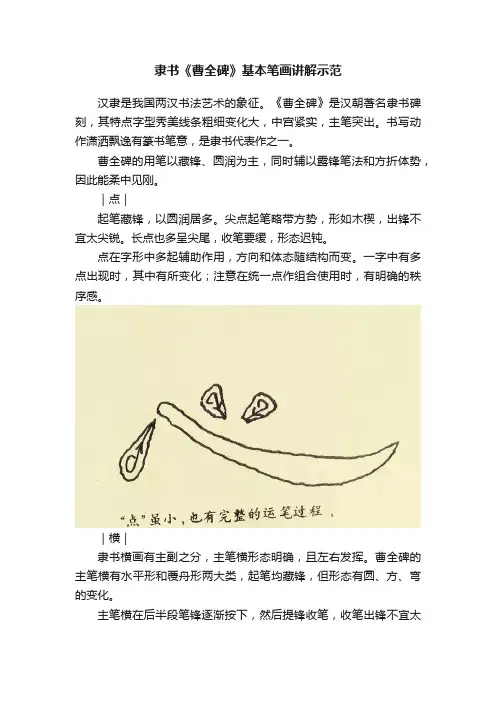

隶书《曹全碑》基本笔画讲解示范汉隶是我国两汉书法艺术的象征。

《曹全碑》是汉朝著名隶书碑刻,其特点字型秀美线条粗细变化大,中宫紧实,主笔突出。

书写动作潇洒飘逸有篆书笔意,是隶书代表作之一。

曹全碑的用笔以藏锋、圆润为主,同时辅以露锋笔法和方折体势,因此能柔中见刚。

|点|起笔藏锋,以圆润居多。

尖点起笔略带方势,形如木楔,出锋不宜太尖锐。

长点也多呈尖尾,收笔要缓,形态迟钝。

点在字形中多起辅助作用,方向和体态随结构而变。

一字中有多点出现时,其中有所变化;注意在统一点作组合使用时,有明确的秩序感。

|横|隶书横画有主副之分,主笔横形态明确,且左右发挥。

曹全碑的主笔横有水平形和覆舟形两大类,起笔均藏锋,但形态有圆、方、弯的变化。

主笔横在后半段笔锋逐渐按下,然后提锋收笔,收笔出锋不宜太快,锋尖含浑不锐利。

在有些字形中,因结构限制,横画只能向第二行字例中,虽然横画右发挥,具有主笔横画的形态,也因为结构限制,不作左右夸张发挥。

另外,副笔横画的各种形态,其中也有水平形和覆舟形的变化。

和主笔横画相比,副笔横画取势平和,笔法变化不大。

曹全碑的副笔横画大多有前重后轻的特点,收笔略呈迟钝的尖势。

|竖|曹全碑的坚画起笔多藏锋成圆势,收笔则尖尾竖状如“悬针”,但尖头有尖和圆的变化。

尖尾如悬针,但尖头不锐利。

另一类“垂露”竖,起笔后逐渐按锋下行,收笔要回锋。

曹全碑中的竖画大多笔势变化不大,头尾均呈圆浑状。

注意竖画基本都呈垂直形,有时偶有变化,但不宜明显倾斜。

在遇到两竖并立的字形时,隶书往往将左竖画发挥成弯尾状以求得变化,典型的如“门”字类字形。

弯尾竖上半段写如竖,在中部或尾部才向左弯出,其形态又有种种变化。

左右结构中左侧的竖画也多写成弯尾竖,如报、扶、德等字;四行是中心竖画发挥为弯尾竖的字例。

这种弯尾竖在后来的楷书中有的回归为竖;有的变化为撇;有的则演化为竖钩,因此不能从楷书的角度推想隶书的写法。

|撇|撇画有主副之分,主笔撇画又可分为斜撇、直撇两大类。

隶书《曹全碑》基本笔法图示汉隶是我国两汉书法艺术的象征。

《曹全碑》是汉朝著名隶书碑刻,其特点字型秀美线条粗细变化大,中宫紧实,主笔突出。

书写动作潇洒飘逸有篆书笔意,是隶书代表作之一。

曹全碑的用笔以藏锋、圆润为主,同时辅以露锋笔法和方折体势,因此能柔中见刚。

|点|起笔藏锋,以圆润居多。

尖点起笔略带方势,形如木楔,出锋不宜太尖锐。

长点也多呈尖尾,收笔要缓,形态迟钝。

点在字形中多起辅助作用,方向和体态随结构而变。

一字中有多点出现时,其中有所变化;注意在统一点作组合使用时,有明确的秩序感。

|横|隶书横画有主副之分,主笔横形态明确,且左右发挥。

曹全碑的主笔横有水平形和覆舟形两大类,起笔均藏锋,但形态有圆、方、弯的变化。

主笔横在后半段笔锋逐渐按下,然后提锋收笔,收笔出锋不宜太快,锋尖含浑不锐利。

在有些字形中,因结构限制,横画只能向第二行字例中,虽然横画右发挥,具有主笔横画的形态,也因为结构限制,不作左右夸张发挥。

另外,副笔横画的各种形态,其中也有水平形和覆舟形的变化。

和主笔横画相比,副笔横画取势平和,笔法变化不大。

曹全碑的副笔横画大多有前重后轻的特点,收笔略呈迟钝的尖势。

|竖|曹全碑的坚画起笔多藏锋成圆势,收笔则尖尾竖状如“悬针”,但尖头有尖和圆的变化。

尖尾如悬针,但尖头不锐利。

另一类“垂露”竖,起笔后逐渐按锋下行,收笔要回锋。

曹全碑中的竖画大多笔势变化不大,头尾均呈圆浑状。

注意竖画基本都呈垂直形,有时偶有变化,但不宜明显倾斜。

在遇到两竖并立的字形时,隶书往往将左竖画发挥成弯尾状以求得变化,典型的如“门”字类字形。

弯尾竖上半段写如竖,在中部或尾部才向左弯出,其形态又有种种变化。

左右结构中左侧的竖画也多写成弯尾竖,如报、扶、德等字;四行是中心竖画发挥为弯尾竖的字例。

这种弯尾竖在后来的楷书中有的回归为竖;有的变化为撇;有的则演化为竖钩,因此不能从楷书的角度推想隶书的写法。

|撇|撇画有主副之分,主笔撇画又可分为斜撇、直撇两大类。

隶书《曹全碑》入门教程笔法精讲。

建议收藏!隶变后的字,与篆书相比,就是具备了鲜明的点画持征。

笔法有方有圆,方圆并用。

下面,书法思考以明朗的笔迹演示,结合相对切实的例字,给大家详尽讲解隶书的基本写法。

掌握这些基本写法后,隶书的基础成就了一大步。

难得好教程,务必收藏好,或分享给需要的朋友。

一、横画横画是隶书中有特色的笔画。

往往以“横飞”为美。

隶书的横画有两种,一为平横,一为波横。

有方笔圆笔两种。

1.平横。

是指横呈水平状,一般逆锋起笔,折笔中锋运行,回锋收笔或露锋收笔。

平横有凸形、凹形和基本平形。

2.波横。

是波笔的一种,是指横画具有俯仰之态。

一般逆锋起笔,折笔重顿,形成蚕头,然后提笔运行,至收笔处顿挫出锋,形成燕尾。

亦有蚕头小燕尾大的现象。

波横一般要写得厚重圆润,蚕头、燕尾都要饱满,横中略向上弯。

二、竖画竖画在隶书中只是普通的一个笔画,这个笔画承篆成分较大,即多数为圆起圆收。

有些竖末端较尖,亦不属楷书悬针竖,而是写时自然收结。

隶书的竖一般均为逆锋起笔,中锋徐行,藏锋收笔。

竖画在隶书中有三种形式:中竖,向左弧竖,向右弧竖。

也有方笔,即逆锋起笔,向左上角切,折笔下行。

虽然竖画在隶书中不如波画有特色,但书写时同样不可轻视。

1、以坚代撇隶书中有一种情形值得注意,即以竖代撇现象较多。

主要表现在书写楷书戈钩的短撇上,如“或”第七笔,“威”第八笔,“咸“第八笔。

隶书中的点大多是由竖充任的。

三、撇画撇画又称掠画,是仅次于波画的又一重要笔画,它在隶书中变化很多,除了长撇、弯撇,还适用十一些左旁的竖画(竖撇)。

隶书中的撇笔无论怎么变化,书写时均应起笔有力,沉着刚劲,忌轻飘。

1、长撇这是隶书中最基本的撇。

一般逆锋起笔,内右向左倾斜行笔,整体弧度不大,藏锋向上收笔,它与后来楷书的长撇基本类似。

2、弯撇这是隶书中常见的撇,胃比后弯如半月。

一般为逆锋起笔,或竖行—半向左下弯行,或直接弯行,弧度呈45°角。

3、竖撇这是一种将左旁竖画进行艺术美化的做法。