第四章 手阳明经络与腧穴--本科《经络输穴学》(十一五)(整理版)

- 格式:doc

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:7

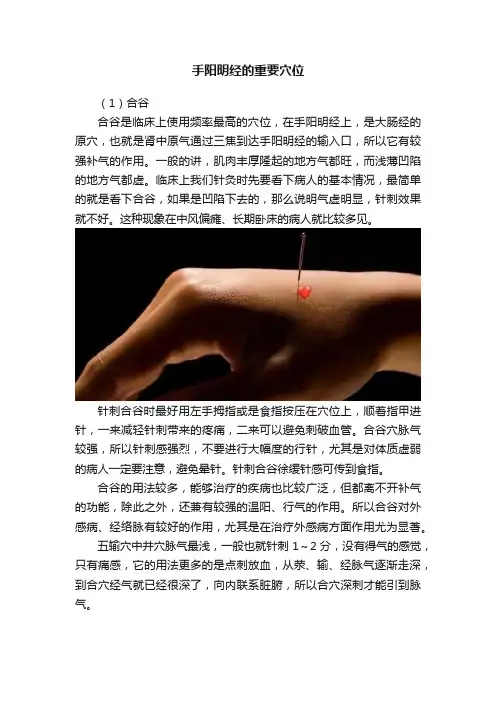

手阳明经的重要穴位(1)合谷合谷是临床上使用频率最高的穴位,在手阳明经上,是大肠经的原穴,也就是肾中原气通过三焦到达手阳明经的输入口,所以它有较强补气的作用。

一般的讲,肌肉丰厚隆起的地方气都旺,而浅薄凹陷的地方气都虚。

临床上我们针灸时先要看下病人的基本情况,最简单的就是看下合谷,如果是凹陷下去的,那么说明气虚明显,针刺效果就不好。

这种现象在中风偏瘫、长期卧床的病人就比较多见。

针刺合谷时最好用左手拇指或是食指按压在穴位上,顺着指甲进针,一来减轻针刺带来的疼痛,二来可以避免刺破血管。

合谷穴脉气较强,所以针刺感强烈,不要进行大幅度的行针,尤其是对体质虚弱的病人一定要注意,避免晕针。

针刺合谷徐缓针感可传到食指。

合谷的用法较多,能够治疗的疾病也比较广泛,但都离不开补气的功能,除此之外,还兼有较强的温阳、行气的作用。

所以合谷对外感病、经络脉有较好的作用,尤其是在治疗外感病方面作用尤为显著。

五输穴中井穴脉气最浅,一般也就针刺1~2分,没有得气的感觉,只有痛感,它的用法更多的是点刺放血,从荥、输、经脉气逐渐走深,到合穴经气就已经很深了,向内联系脏腑,所以合穴深刺才能引到脉气。

合谷是原穴,所以针刺可深可浅。

合谷穴总的来说有温阳益气的功效,但深刺和浅刺的作用就有所不同。

浅刺有解表、宣发、开窍升阳之功,深刺有利湿气、降逆、下气、固脱之功。

取穴方法:伸展拇指、食指,从第一骨间背侧肌的远端1/2处往其近端循摸,摸到一个凹陷。

合谷缝隙位于第一骨间背侧肌的近端。

(2)三间三间穴在临床上使用也非常广泛,我想可能是出于以下两个原因:一是位置上它和气穴“合谷”挨的很近,可以得到它的经气补充;二是它是手阳明经的输穴,输主体重节痛,可以治疗身体沉重、关节疼痛性疾病。

不过三间却很少单独使用,常和董氏奇穴的灵谷穴一起使用,作为后者的加强针。

三间穴在示指之拇指侧(桡侧),本节后凹陷处,穴当本经第三个穴位,故名三间。

它位于二间和合谷之间,在《针灸甲乙经》中,二间又被叫做间谷,三间被叫做少谷。

课程教案

教研室:针灸基础教研室课程名称:《经络腧穴学》专业(层次):针灸推拿学(本科)教材:“十五”国家级规划教材章节:第五章手阳明经络与腧穴(一)学时:2学时

课程教案

教研室:针灸基础教研室课程名称:《经络腧穴学》专业(层次):针灸推拿学(本科)教材:“十五”国家级规划教材章节:第五章手阳明经络与腧穴(二)学时:2学时

课程教案

教研室:针灸基础教研室课程名称:《经络腧穴学》

专业(层次):针灸推拿学(本科)教材:“十五”国家级规划教材章节:第五章手阳明经络与腧穴(三)学时:2学时。

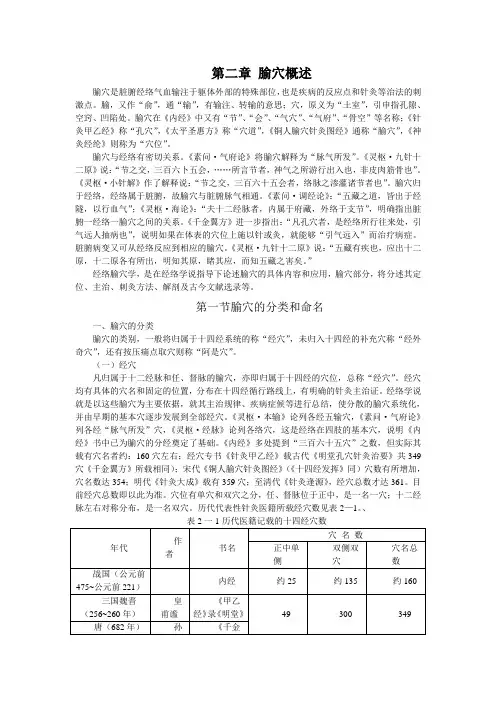

第二章腧穴概述腧穴是脏腑经络气血输注于躯体外部的特殊部位,也是疾病的反应点和针灸等治法的刺激点。

腧,又作“俞”,通“输”,有输注、转输的意思;穴,原义为“土室”,引申指孔隙、空窍、凹陷处。

腧穴在《内经》中又有“节”、“会”、“气穴”、“气府”、“骨空”等名称;《针灸甲乙经》称“孔穴”,《太平圣惠方》称“穴道”,《铜人腧穴针灸图经》通称“腧穴”,《神灸经纶》则称为“穴位”。

腧穴与经络有密切关系。

《素问·气府论》将腧穴解释为“脉气所发”。

《灵枢·九针十二原》说:“节之交,三百六卜五会,……所言节者,神气之所游行出入也,非皮肉筋骨也”。

《灵枢·小针解》作了解释说:“节之交,三百六十五会者,络脉之渗灌诸节者也”。

腧穴归于经络,经络属于脏腑,故腧穴与脏腑脉气相通。

《素问·调经论》:“五藏之道,皆出于经隧,以行血气”;《灵枢·海论》:“夫十二经脉者,内属于府藏,外络于支节”,明确指出脏腑一经络一腧穴之间的关系。

《千金翼方》进一步指出:“凡孔穴者,是经络所行往来处,引气远人抽病也”,说明如果在体表的穴位上施以针或灸,就能够“引气远入”而治疗病症。

脏腑病变又可从经络反应到相应的腧穴。

《灵枢·九针十二原》说:“五藏有疾也,应出十二原,十二原各有所出,明知其原,睹其应,而知五藏之害矣。

”经络腧穴学,是在经络学说指导下论述腧穴的具体内容和应用,腧穴部分,将分述其定位、主治、刺灸方法、解剖及古今文献选录等。

第一节腧穴的分类和命名一、腧穴的分类腧穴的类别,一般将归属于十四经系统的称“经穴”,未归入十四经的补充穴称“经外奇穴”,还有按压痛点取穴则称“阿是穴”。

(一)经穴凡归属于十二经脉和任、督脉的腧穴,亦即归属于十四经的穴位,总称“经穴”。

经穴均有具体的穴名和固定的位置,分布在十四经循行路线上,有明确的针灸主治证。

经络学说就是以这些腧穴为主要依据,就其主治规律、疾病症候等进行总结,使分散的腧穴系统化,并由早期的基本穴逐步发展到全部经穴。

第八章手太阳经络与腧穴本章包括经络和腧穴两部分。

第一节为经络,包括手太阳经脉、手太阳络脉、手太阳经别和手太阳经筋。

经脉分布于手小指的尺侧、上肢外侧后缘、肩后及肩胛部、颈部、面颊、目外眦、耳中、目内眦。

其络脉、经别分别与之内外相连,经筋分布于外部。

第二节为腧穴,首穴是少泽,末穴是听宫,左右各19穴。

第一节手太阳经络手太阳小肠经在手小指与手少阴心经相衔接,联系的脏腑器官有食管、横膈、胃、心、小肠、耳、目内外眦,在目内眦与足太阳膀胱经相接。

经别人腋,经筋结于颔。

→一、手太阳经脉(一)经脉循行小肠手太阳之脉,起于小指之端,循手外侧上腕,出踝中,直上循臂骨下廉,出肘内侧两骨之间,上循臑外后廉,出肩解,绕肩胛,交肩上,入缺盆,络心,循咽,下膈,抵胃,属小肠。

其支者,从缺盆循颈,上颊,至目锐眦,却人耳中。

其支者,别颊上茁,抵鼻,至目内眦(斜络于颧)(《灵枢·经脉》)。

【注释】[1]踝:此指尺骨小头隆起处。

[2]臂骨:此指尺骨。

[3]两骨:指肘内侧两尖骨,即尺骨鹰嘴与肱骨内上髁。

[4]臑外后廉:指上臂伸侧后缘。

[5]肩解:指肩关节部。

[6]肩胛:指肩胛骨部。

[7]咽:指食管。

[8]目锐眦:指外眼角。

[9]别颊上出页:别,指分支叉处。

茁音拙,指眼眶下颧骨部。

[10]斜络于颧:《太素》、《发挥》无此四字。

疑此原属注文,因加括号。

手太阳小肠经,①从小指外侧末端开始(少泽),沿手掌尺侧(前谷、后溪),上向腕部(腕骨、阳谷),②出尺骨小头部(养老),直上沿尺骨下边(支正),③出于肘内侧当肱骨内上髁和尺骨鹰嘴之间(小海),向上沿臂外后侧,④出肩关节部(肩贞、臑俞),绕肩胛(天宗、秉风、曲垣),交会肩上(肩外俞、肩中俞;会附分、大杼、大椎),⑤进入缺盆(锁骨上窝),络于心,沿食管,通过膈肌,到胃(会上脘、中脘),属于小肠。

颈部支脉,⑥从缺盆上行沿颈旁(天窗、天容),上向面颊(颧髎),到外眼角(会瞳子髎),弯向后(会耳和髎),进入耳中(听宫)。

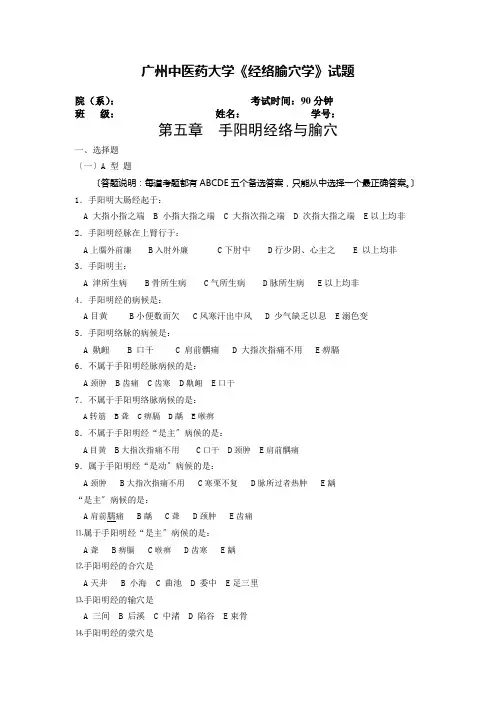

广州中医药大学《经络腧穴学》试题院(系):考试时间:90分钟班级:姓名:学号:第五章手阳明经络与腧穴一、选择题〔一〕A 型题〔答题说明:每道考题都有ABCDE五个备选答案,只能从中选择一个最正确答案。

〕1.手阳明大肠经起于:A 大指小指之端B 小指大指之端C 大指次指之端D 次指大指之端 E以上均非2.手阳明经脉在上臂行于:A上臑外前廉B入肘外廉C下肘中 D行少阴、心主之 E 以上均非3.手阳明主:A 津所生病 B骨所生病 C气所生病 D脉所生病 E以上均非4.手阳明经的病候是:A目黄 B小便数而欠 C风寒汗出中风 D 少气缺乏以息 E溺色变5.手阳明络脉的病候是:A 鼽衄B 口干C 肩前髃痛D 大指次指痛不用 E痹膈6.不属于手阳明经脉病候的是:A颈肿 B齿痛 C齿寒 D鼽衄 E口干7.不属于手阳明络脉病候的是:A转筋 B聋 C痹膈 D龋 E喉痹8.不属于手阳明经“是主〞病候的是:A目黄 B大指次指痛不用 C口干 D颈肿 E肩前髃痛9.属于手阳明经“是动〞病候的是:A颈肿 B大指次指痛不用 C寒栗不复 D脉所过者热肿 E龋“是主〞病候的是:A肩前臑痛 B龋 C聋 D颈肿 E齿痛⒒属于手阳明经“是主〞病候的是:A聋 B痹膈 C喉痹 D齿寒 E龋⒓手阳明经的合穴是A天井 B 小海 C 曲池 D 委中 E足三里⒔手阳明经的输穴是A 三间B 后溪C 中渚D 陷谷 E束骨⒕手阳明经的荥穴是A 通谷B 前谷C 液门D 二间E 内庭⒖手阳明经的原穴是A 阳池B 大陵C 腕骨D 神门E 合谷⒗手阳明经的络穴是A 内关B 外关C 偏历D 支正E 通里⒘手阳明经的郄穴是A 温溜B 会宗C 养老D 梁丘E 外丘⒙手阳明经的末位穴是A 商阳B 口禾髎C 天鼎D 扶突 E迎香⒚手阳明经的首位穴是A 商阳B 口禾髎C 天鼎D 扶突 E迎香⒛在食指本节前桡侧凹陷处的腧穴是:A 二间B 三间C 合谷D 商阳E 鱼际21.在食指本节后桡侧凹陷处的腧穴是:A 二间B 三间C 合谷D 商阳E 鱼际22. 在鼻翼外缘中点旁,当鼻唇沟中的腧穴是:A 地仓B 口禾髎C 天鼎D 扶突 E迎香23. 在腕背横纹桡侧,手拇指向上翘起时,当指拇长伸肌腱与拇短伸肌腱之间的凹陷中的腧穴是:A 阳溪B 阳池C 阳白D 阳关E 阳交24. 在手食指末节桡侧,距指甲角寸的腧穴是:A 少商B 商阳C 中冲D 少冲E 少泽25. 在前臂反面桡侧,当阳溪与曲池的连线上,腕横纹上5寸的腧穴是:A 偏历B 下廉C 手三里D 温溜E 上廉26. 在前臂反面桡侧,当阳溪与曲池的连线上,肘横纹下3寸的腧穴是:A 偏历B 下廉C 手三里D 温溜E 上廉27. 第1、2掌骨间,平第二掌骨桡侧的中点处的腧穴是:A 合谷B 三间C 二间D 中渚E 液门28. 在前臂反面桡侧,当阳溪与曲池的连线上,肘横纹下2寸的腧穴是:偏历 B 下廉 C 手三里 D 温溜 E 上廉29. 在肘横纹外侧端,屈肘,当尺泽与肱骨外上髁连线中点的腧穴是:A 曲泽B 曲池C 小海D 天井E 少海30. 在颈外侧部,结喉旁当,当胸锁乳突肌的前、后缘之间的腧穴是:A 天鼎B 扶突C 巨骨D 人迎E 水突31. “四总穴歌〞涉及本经的腧穴是:A 足三里B 委中C 列缺D 合谷E 三阴交32. 不宜深刺的是A手五里 B 手三里 C 温溜 D肩髃 E扶突自然垂臂时在臂外侧,三角肌止点处的腧穴是:A 肩髃B 臑会C 肩髎D 肩贞E 臂臑34. 孕妇慎用的是:A肩髎 B合谷 C列缺 D臂臑 E扶突35. 不宜直刺的是:A 迎香 B扶突 C肩髃 D手三里 E 温溜〔二〕B 型题〔答题说明:ABCDE是备选答案,下面两问是两道考题,如这道题只与答案A有关,那么选A;如只与B有关,那么选B,余此类推。

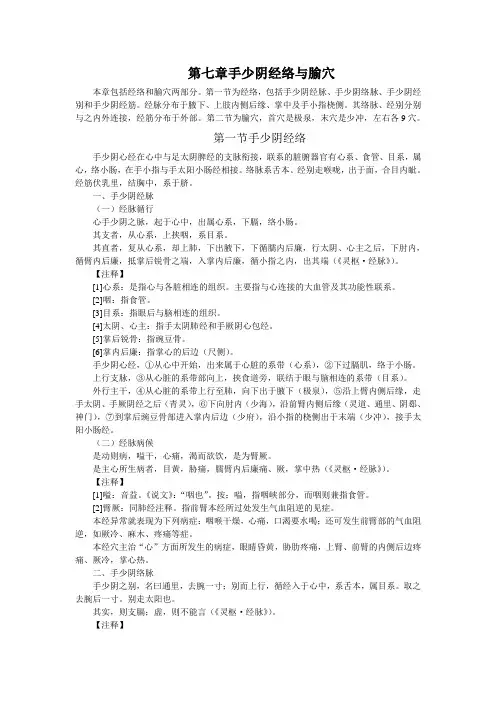

第七章手少阴经络与腧穴本章包括经络和腧穴两部分。

第一节为经络,包括手少阴经脉、手少阴络脉、手少阴经别和手少阴经筋。

经脉分布于腋下、上肢内侧后缘、掌中及手小指桡侧。

其络脉、经别分别与之内外连接,经筋分布于外部。

第二节为腧穴,首穴是极泉,末穴是少冲,左右各9穴。

第一节手少阴经络手少阴心经在心中与足太阴脾经的支脉衔接,联系的脏腑器官有心系、食管、目系,属心,络小肠,在手小指与手太阳小肠经相接。

络脉系舌本。

经别走喉咙,出于面,合目内眦。

经筋伏乳里,结胸中,系于脐。

一、手少阴经脉(一)经脉循行心手少阴之脉,起于心中,出属心系,下膈,络小肠。

其支者,从心系,上挟咽,系目系。

其直者,复从心系,却上肺,下出腋下,下循臑内后廉,行太阴、心主之后,下肘内,循臂内后廉,抵掌后锐骨之端,入掌内后廉,循小指之内,出其端(《灵枢·经脉》)。

【注释】[1]心系:是指心与各脏相连的组织。

主要指与心连接的大血管及其功能性联系。

[2]咽:指食管。

[3]目系:指眼后与脑相连的组织。

[4]太阴、心主:指手太阴肺经和手厥阴心包经。

[5]掌后锐骨:指豌豆骨。

[6]掌内后廉:指掌心的后边(尺侧)。

手少阴心经,①从心中开始,出来属于心脏的系带(心系),②下过膈肌,络于小肠。

上行支脉,③从心脏的系带部向上,挟食道旁,联结于眼与脑相连的系带(目系)。

外行主干,④从心脏的系带上行至肺,向下出于腋下(极泉),⑤沿上臂内侧后缘,走手太阴、手厥阴经之后(青灵),⑥下向肘内(少海),沿前臂内侧后缘(灵道、通里、阴郄、神门),⑦到掌后豌豆骨部进入掌内后边(少府),沿小指的桡侧出于末端(少冲),接手太阳小肠经。

(二)经脉病候是动则病,嗌干,心痛,渴而欲饮,是为臂厥。

是主心所生病者,目黄,胁痛,臑臂内后廉痛、厥,掌中热(《灵枢·经脉》)。

【注释】[1]嗌:音益。

《说文》:“咽也”。

按:嗌,指咽峡部分,而咽则兼指食管。

[2]臂厥:同肺经注释。

指前臂本经所过处发生气血阻逆的见症。

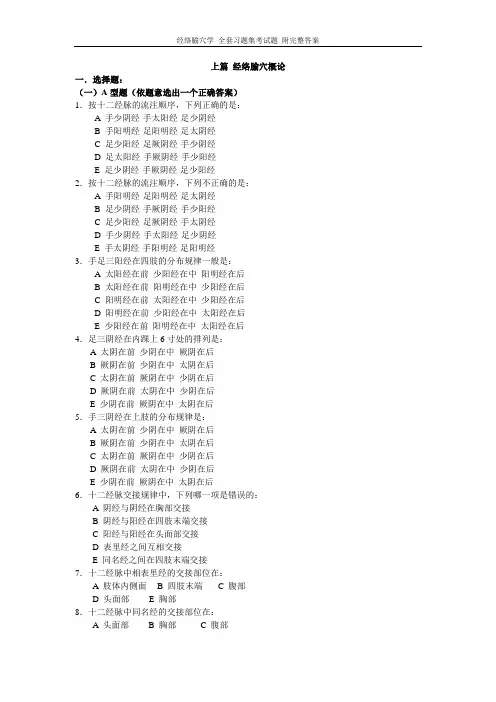

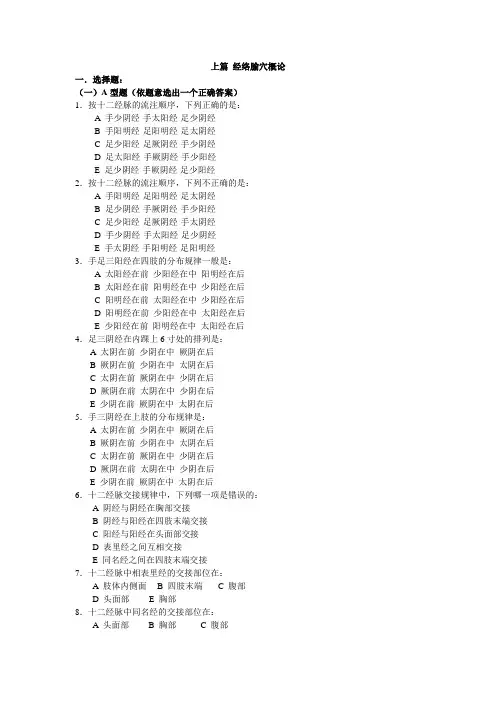

上篇经络腧穴概论一.选择题:(一)A型题(依题意选出一个正确答案)1.按十二经脉的流注顺序,下列正确的是:A 手少阴经-手太阳经-足少阴经B 手阳明经-足阳明经-足太阴经C 足少阳经-足厥阴经-手少阴经D 足太阳经-手厥阴经-手少阳经E 足少阴经-手厥阴经-足少阳经2.按十二经脉的流注顺序,下列不正确的是:A 手阳明经-足阳明经-足太阴经B 足少阴经-手厥阴经-手少阳经C 足少阳经-足厥阴经-手太阴经D 手少阴经-手太阳经-足少阴经E 手太阴经-手阳明经-足阳明经3.手足三阳经在四肢的分布规律一般是:A 太阳经在前少阳经在中阳明经在后B 太阳经在前阳明经在中少阳经在后C 阳明经在前太阳经在中少阳经在后D 阳明经在前少阳经在中太阳经在后E 少阳经在前阳明经在中太阳经在后4.足三阴经在内踝上6寸处的排列是:A 太阴在前少阴在中厥阴在后B 厥阴在前少阴在中太阴在后C 太阴在前厥阴在中少阴在后D 厥阴在前太阴在中少阴在后E 少阴在前厥阴在中太阴在后5.手三阴经在上肢的分布规律是:A 太阴在前少阴在中厥阴在后B 厥阴在前少阴在中太阴在后C 太阴在前厥阴在中少阴在后D 厥阴在前太阴在中少阴在后E 少阴在前厥阴在中太阴在后6.十二经脉交接规律中,下列哪一项是错误的:A 阴经与阴经在胸部交接B 阴经与阳经在四肢末端交接C 阳经与阳经在头面部交接D 表里经之间互相交接E 同名经之间在四肢末端交接7.十二经脉中相表里经的交接部位在:A 肢体内侧面B 四肢末端C 腹部D 头面部E 胸部8.十二经脉中同名经的交接部位在:A 头面部B 胸部C 腹部D 背部E 四肢末端9.手三阴经的走向规律是:A 从手走胸B 从手走头C 从胸走手D 从头走手E 从头走足10.手三阳经的走向规律是:A 从手走胸B 从手走头C 从胸走手D 从头走手E 从头走足11.足三阳经的走向规律是:A 从足走胸B 从手走头C 从胸走手D 从头走手E 从头走足12.足三阴经的走向规律是:A 从足走胸B 从手走头C 从胸走手D 从头走手E 从头走足13.以下有关奇经八脉的理论,哪一种是错误的:A 蓄溢十二经脉气血B 无脉气环周C 无表里关系D 都有本经腧穴E 无络属关系14.任脉的别络散布于:A 胸部B 腹部C 背部D 胁肋部E 以上都不是15.从四肢走向头身的经络,下列哪项是不正确的:A 手三阴经B 十二经别C 十二经筋D 足三阴经E 手三阳16.“离、入、出、合”的循行特点,属于下列哪一组内容:A 十二经筋B 十二经别C 十二皮部D 奇经八脉E 以上都不是17.“起于四末,走向头身,行于体表,不入内脏”的循行特点,属下列哪一内容:A 十五络脉B 十二经脉C 十二皮部D 十二经筋E 奇经八脉18.十二经络脉的别出处及其走向联系是:A 从本经别出,走向其表里经B 从腕踝处别出,走向其表里经C 从络穴别出,走向其表里经D 从四肢末端别出,走向其表里经E 以上都不是19.十二经脉命名主要包括哪三方面:A 阴阳.五行.脏腑B 阴阳.五行.手足C 手足.阴阳.脏腑D 手足.气血.五行E 手足.脏腑.五行20.太阳皮部的名称为:A 害蜚B 枢持C 关蛰D 关枢E 害肩21.关于“五输穴”的描述哪个是错误的:A 所出为井B 所溜为荥C 所注为输D 所过为经E 所入为合22.原穴大部分位于:A四肢腕踝关节附近 B 肘.膝关节以下 C人体躯干部D腕踝关节以上 E 躯干部和四肢部23.根据五输穴与五行的相配规律, 阴经的“经穴”应配:A 金B 水C 木D 火E 土24.十四经穴的总数为361穴,此所出自的论著是:A《针灸逢源》 B《十四经发挥》 C《针灸大成》D《内经》 E《针灸甲乙经》25.腧穴可分为三类,即:A 十二经穴经外奇穴阿是穴B 十四经穴经外奇穴特定穴C 十四经穴奇穴阿是穴D 经穴络穴阿是穴E 经穴络穴经外奇穴26.每个腧穴都具有的治疗作用是:A 相对特异作用B 近治作用C 远治作用D 双相良性调节作用E 以上都不是27.下列特定穴中,常用于治疗急症的是:A 原穴B 背俞穴C 八会穴D 八脉交会穴E 郄穴28.脏腑之气经过和留止的部位是:A 原穴B 郄穴C 八会穴D 募穴E 俞穴29.下列有关骨度分寸法错误的是:A 臀横纹至腘横纹的距离是14寸B 膝中至内踝尖的距离是13寸C 两乳突之间的距离是9寸D 肘横纹至腕横纹的距离是12寸E 胸剑联合至耻骨联合上缘的距离是13寸30.按骨度分寸法以下不是9寸的是:A 天突至胸剑联合中点B 两乳头之间C 耳后两乳突之间D 前额两发角之间E 腋前.后横纹头至肘横纹(二)X型题(依题意选择二个或二个以上的正确答案)1.经络的生理功能包括:A 联系脏腑,沟通内外B 运行气血,营养全身C 抗御病邪,保卫机体D 传导感应,调整气血E 周流全身,如环无端2.奇经八脉的综合作用有:A 统领作用B 联络作用C 抗御作用D 调节作用E 传导作用3.经络系统的组成有:A 十二经脉B 络脉C 十二经别D 奇经八脉E 皮部4.下列描述正确的有:A 脏腑原气经过和留止的部位为俞穴B 络脉从经脉分出的部位为络穴C 脏腑之气输注于背腰部的腧穴为募穴D 各经经气深聚的部位为郄穴E 奇经八脉与十二经脉之气交会的八个腧穴为八脉交会穴5.下列描述错误的有:A 第七颈椎棘突为最高的棘突B 肩胛冈内端平第四胸椎棘突C 肩胛骨下角平第七胸椎棘突D 髂嵴平第二腰椎棘突E 乳头位于第四肋间6.下列关.阖.枢的内容,哪些是正确的:A 太阳为关B 少阴为枢C 太阴为阖D 阳明为阖E 少阳为枢7.十二经筋的循行特点有:A 行于体表B 从四肢末端走向头身C 不入内脏D 沟通与十二正经的联系E 相互无表里络属关系8.十二井穴的特点有:A 主治心下满B 为各经的起始穴C 五行阴经属木D 五行阳经属火E 各经脉气所出9.腧穴的分类包括:A 交会穴B 经穴C 奇穴D 阿是穴E 特定穴10.手指同身寸包括:A 拇指同身寸B 横指同身寸C 食指同身寸D 中指同身寸E 小指同身寸11.以下骨度分寸描述正确的有:A 膝中至外踝尖为16寸B 腋前纹头至腕横纹为9寸C 内辅骨下廉至内踝尖为14寸D 大椎穴至前发际为15寸E 两肩胛骨内缘之间为6寸12.下列对十二经别描述正确的有:A是正经别行深入体腔的分支B 与内脏有直接联系C 有循环流注规律D 循行分布具有“离、入、出、合”的特点E 只进入体腔但不与脏腑联系13.下列五输穴配五行描述正确的有:A 阴经输穴属土B 阳经经穴属土C 阳经荥穴属水D 阴经合穴属水E 阴经井穴属金14.下列说法不正确的有:A 足少阴经分布在下肢内侧后缘B 足太阳经分布在下肢外侧正中C 手阳明经分布在上肢内侧前缘D 足太阴经分布在下肢内侧前缘E 手厥阴经分布在上肢内侧中间15.腧穴的治疗作用有:A 双向良性调节作用B 特殊作用C 远治作用D 反应病症E 近治作用二.填空题:1.腧穴的治疗作用有。

上篇经络腧穴概论一.选择题:(一)A型题(依题意选出一个正确答案)1.按十二经脉的流注顺序,下列正确的是:A 手少阴经-手太阳经-足少阴经B 手阳明经-足阳明经-足太阴经C 足少阳经-足厥阴经-手少阴经D 足太阳经-手厥阴经-手少阳经E 足少阴经-手厥阴经-足少阳经2.按十二经脉的流注顺序,下列不正确的是:A 手阳明经-足阳明经-足太阴经B 足少阴经-手厥阴经-手少阳经C 足少阳经-足厥阴经-手太阴经D 手少阴经-手太阳经-足少阴经E 手太阴经-手阳明经-足阳明经3.手足三阳经在四肢的分布规律一般是:A 太阳经在前少阳经在中阳明经在后B 太阳经在前阳明经在中少阳经在后C 阳明经在前太阳经在中少阳经在后D 阳明经在前少阳经在中太阳经在后E 少阳经在前阳明经在中太阳经在后4.足三阴经在内踝上6寸处的排列是:A 太阴在前少阴在中厥阴在后B 厥阴在前少阴在中太阴在后C 太阴在前厥阴在中少阴在后D 厥阴在前太阴在中少阴在后E 少阴在前厥阴在中太阴在后5.手三阴经在上肢的分布规律是:A 太阴在前少阴在中厥阴在后B 厥阴在前少阴在中太阴在后C 太阴在前厥阴在中少阴在后D 厥阴在前太阴在中少阴在后E 少阴在前厥阴在中太阴在后6.十二经脉交接规律中,下列哪一项是错误的:A 阴经与阴经在胸部交接B 阴经与阳经在四肢末端交接C 阳经与阳经在头面部交接D 表里经之间互相交接E 同名经之间在四肢末端交接7.十二经脉中相表里经的交接部位在:A 肢体内侧面B 四肢末端C 腹部D 头面部E 胸部8.十二经脉中同名经的交接部位在:A 头面部B 胸部C 腹部D 背部E 四肢末端9.手三阴经的走向规律是:A 从手走胸B 从手走头C 从胸走手D 从头走手E 从头走足10.手三阳经的走向规律是:A 从手走胸B 从手走头C 从胸走手D 从头走手E 从头走足11.足三阳经的走向规律是:A 从足走胸B 从手走头C 从胸走手D 从头走手E 从头走足12.足三阴经的走向规律是:A 从足走胸B 从手走头C 从胸走手D 从头走手E 从头走足13.以下有关奇经八脉的理论,哪一种是错误的:A 蓄溢十二经脉气血B 无脉气环周C 无表里关系D 都有本经腧穴E 无络属关系14.任脉的别络散布于:A 胸部B 腹部C 背部D 胁肋部E 以上都不是15.从四肢走向头身的经络,下列哪项是不正确的:A 手三阴经B 十二经别C 十二经筋D 足三阴经E 手三阳16.“离、入、出、合”的循行特点,属于下列哪一组内容:A 十二经筋B 十二经别C 十二皮部D 奇经八脉E 以上都不是17.“起于四末,走向头身,行于体表,不入内脏”的循行特点,属下列哪一内容:A 十五络脉B 十二经脉C 十二皮部D 十二经筋E 奇经八脉18.十二经络脉的别出处及其走向联系是:A 从本经别出,走向其表里经B 从腕踝处别出,走向其表里经C 从络穴别出,走向其表里经D 从四肢末端别出,走向其表里经E 以上都不是19.十二经脉命名主要包括哪三方面:A 阴阳.五行.脏腑B 阴阳.五行.手足C 手足.阴阳.脏腑D 手足.气血.五行E 手足.脏腑.五行20.太阳皮部的名称为:A 害蜚B 枢持C 关蛰D 关枢E 害肩21.关于“五输穴”的描述哪个是错误的:A 所出为井B 所溜为荥C 所注为输D 所过为经E 所入为合22.原穴大部分位于:A四肢腕踝关节附近 B 肘.膝关节以下 C人体躯干部D腕踝关节以上 E 躯干部和四肢部23.根据五输穴与五行的相配规律, 阴经的“经穴”应配:A 金B 水C 木D 火E 土24.十四经穴的总数为361穴,此所出自的论著是:A《针灸逢源》 B《十四经发挥》 C《针灸大成》D《内经》 E《针灸甲乙经》25.腧穴可分为三类,即:A 十二经穴经外奇穴阿是穴B 十四经穴经外奇穴特定穴C 十四经穴奇穴阿是穴D 经穴络穴阿是穴E 经穴络穴经外奇穴26.每个腧穴都具有的治疗作用是:A 相对特异作用B 近治作用C 远治作用D 双相良性调节作用E 以上都不是27.下列特定穴中,常用于治疗急症的是:A 原穴B 背俞穴C 八会穴D 八脉交会穴E 郄穴28.脏腑之气经过和留止的部位是:A 原穴B 郄穴C 八会穴D 募穴E 俞穴29.下列有关骨度分寸法错误的是:A 臀横纹至腘横纹的距离是14寸B 膝中至内踝尖的距离是13寸C 两乳突之间的距离是9寸D 肘横纹至腕横纹的距离是12寸E 胸剑联合至耻骨联合上缘的距离是13寸30.按骨度分寸法以下不是9寸的是:A 天突至胸剑联合中点B 两乳头之间C 耳后两乳突之间D 前额两发角之间E 腋前.后横纹头至肘横纹(二)X型题(依题意选择二个或二个以上的正确答案)1.经络的生理功能包括:A 联系脏腑,沟通内外B 运行气血,营养全身C 抗御病邪,保卫机体D 传导感应,调整气血E 周流全身,如环无端2.奇经八脉的综合作用有:A 统领作用B 联络作用C 抗御作用D 调节作用E 传导作用3.经络系统的组成有:A 十二经脉B 络脉C 十二经别D 奇经八脉E 皮部4.下列描述正确的有:A 脏腑原气经过和留止的部位为俞穴B 络脉从经脉分出的部位为络穴C 脏腑之气输注于背腰部的腧穴为募穴D 各经经气深聚的部位为郄穴E 奇经八脉与十二经脉之气交会的八个腧穴为八脉交会穴5.下列描述错误的有:A 第七颈椎棘突为最高的棘突B 肩胛冈内端平第四胸椎棘突C 肩胛骨下角平第七胸椎棘突D 髂嵴平第二腰椎棘突E 乳头位于第四肋间6.下列关.阖.枢的内容,哪些是正确的:A 太阳为关B 少阴为枢C 太阴为阖D 阳明为阖E 少阳为枢7.十二经筋的循行特点有:A 行于体表B 从四肢末端走向头身C 不入内脏D 沟通与十二正经的联系E 相互无表里络属关系8.十二井穴的特点有:A 主治心下满B 为各经的起始穴C 五行阴经属木D 五行阳经属火E 各经脉气所出9.腧穴的分类包括:A 交会穴B 经穴C 奇穴D 阿是穴E 特定穴10.手指同身寸包括:A 拇指同身寸B 横指同身寸C 食指同身寸D 中指同身寸E 小指同身寸11.以下骨度分寸描述正确的有:A 膝中至外踝尖为16寸B 腋前纹头至腕横纹为9寸C 内辅骨下廉至内踝尖为14寸D 大椎穴至前发际为15寸E 两肩胛骨内缘之间为6寸12.下列对十二经别描述正确的有:A是正经别行深入体腔的分支B 与内脏有直接联系C 有循环流注规律D 循行分布具有“离、入、出、合”的特点E 只进入体腔但不与脏腑联系13.下列五输穴配五行描述正确的有:A 阴经输穴属土B 阳经经穴属土C 阳经荥穴属水D 阴经合穴属水E 阴经井穴属金14.下列说法不正确的有:A 足少阴经分布在下肢内侧后缘B 足太阳经分布在下肢外侧正中C 手阳明经分布在上肢内侧前缘D 足太阴经分布在下肢内侧前缘E 手厥阴经分布在上肢内侧中间15.腧穴的治疗作用有:A 双向良性调节作用B 特殊作用C 远治作用D 反应病症E 近治作用二.填空题:1.腧穴的治疗作用有。

绪言经络腧穴学是针灸学的基础理论和核心内容,是学习针灸的入门课程。

针灸的历史非常悠久,针法导源于古代的砭石,灸法导源于古代的生活用火。

由于针法、灸法的应用,产生了对人体经络腧穴的认识,并逐渐形成了独立的理论体系。

经络腧穴的起源和发展与针灸疗法的应用密切相关,故本经络腧穴学绪言结合针灸的起源、形成和发展而作一总体介绍。

针灸学,是以中医理论为指导,运用经络、腧穴理论和刺灸方法以防治疾病的一门学科。

针灸学是中医学的重要组成部分,其主要内容包括经络、腧穴、刺灸和临床治疗等部分。

针灸历史悠久,在长期的医疗实践中积累了丰富的经验,形成了适应症广、疗效明显、操作方便、经济安全等特点,深受人们的欢迎,为中华民族数千年的繁衍昌盛作出了巨大的贡献,并正在为世界人民的医疗保健事业发挥着越来越大的作用。

一、起源关于针刺疗法起源的传说可追溯到原始社会的氏族公社时期。

皇甫谧《帝王世纪》有伏羲“尝味百草而制九针”的记载。

罗泌《路史》又说“伏羲尝草制砭,以治民疾”。

针法导源于古代的砭石,而针刺疗法真正的产生时间应是砭石应用相当长一段时期后的新石器时代。

在内蒙古多伦县的新石器时代遗址中及山东日照市的新石器时代墓葬里发现的砭石实物,为针刺起源于新石器时代之说提供了证据。

早在石器时代,先民们就将不同形状的石块磨制成各种医用器具,尖锐的用来刺血、排脓,刀形的可用来切割,棒形、圆形的用于按摩和热熨。

其中尖锐者最为常用,故《说文解字》说:“砭,以石刺病也”,《山海经·东山经》称之为箴石:“高氏之山,其上多玉,其下多箴石”。

砭石是针具的雏形和前身,其后还出现了骨针和竹针。

人类进入青铜器时代和铁器时代时,随着冶金技术的发展,铜质、铁质的金属针才开始出现,之后又有金质、银质针的应用。

灸法的起源也可追溯到原始社会的氏族公社时期。

灸法的应用是在人类发明用火之后开始的,来源于我国北部以畜牧为生的民族。

灸法的发明与寒冷的生活环境有密切联系。

人们发现某些寒性病痛在烤火取暖后可以缓解或解除,经过长期的经验积累,发明了灸法和热熨疗法。

第五章足阳明经络与腧穴本章包括经络和腧穴两部分。

第一节为经络,包括足阳明经脉、足阳明络脉、足阳明经别和足阳明经筋。

经脉分布于头面、胸腹第二侧线、下肢外侧前缘及第二趾和大趾。

其络脉、经别分别与之内外相连,经筋分布于外部。

第二节为腧穴,首穴是承泣,末穴是厉兑,左右各45穴。

第一节足阳明经络足阳明胃经在鼻旁与手阳明大肠经衔接,联系的脏腑器官有鼻、目、上齿,口唇,喉咙和乳房,属胃,络脾,在足大趾与足太阴脾经相接。

络脉从本经分出,走向足太阴经,向上联络头项,向下联络喉咙和咽峡。

经别上通于心,循咽,出于口,系目系。

经筋结于髀枢,聚于阴器。

一、足阳明经脉(一)经脉循行胃足阳明之脉,起于鼻,交頞中,旁约太阳之脉,下循鼻外,入上齿中,还出挟口,环唇,下交承浆,却循颐后下廉,出大迎,循颊车,上耳前,过客主人,循发际,至额颅。

其支者,从大迎前,下人迎,循喉咙,入缺盆,下膈,属胃,络脾。

其直者,从缺盆下乳内廉,下挟脐,入气街中。

其支者,起于胃下口,循腹里,下至气街中而合。

——以下髀关,抵伏兔,下入膝膑中,下循胫外廉,下足跗,入中指内间。

其支者,下膝三寸而别,下入中指外间。

其支者,别跗上,入大指间,出其端(《灵枢·经脉》)。

【注释】[1]頞:音遏,指鼻根凹陷处。

[2]约:原误作“纳”,此指与足太阳经交会于眼睛。

[3]却循颐后:却,退却;颐,下颌部。

[4]客主人:即上关穴。

[5]额颅:指前额正中部。

[6]气街:腹股沟动脉部,穴名气冲。

[7]胃下口:即幽门部。

原作“胃口,下”,“下”字属下句。

[8]足跗:即足背。

[9]中指内间:“指”通“趾”。

内间,指中趾与次趾间。

[10]以下入中指外间:“以”字据《甲乙》、《脉经》、《太素》、《千金》、《素问·阴阳离合论》王冰注引文及《铜人》、《发挥》补。

此支应是从足三里分出,下经丰隆,出于中指外侧端。

[11]大指间:指大趾与次趾之间。

足阳明胃经,①起于鼻(会迎香),②交鼻根部,与旁边足太阳经交会(会睛明),③向下沿鼻外侧(承泣、四白),进入上齿中(巨髎),回出来夹口旁(地仓),环绕口唇(会水沟),向下交会于颏唇沟(会承浆);④退回来沿下颌出面动脉部(大迎),再沿下颌角(颊车),上耳前(下关),经颧弓上(会上关、悬厘、颔厌),沿发际(头维),至额颅中部(会神庭)。

经络腧穴学1.掌握经络的定义、经络系统的组成。

2.掌握十二经脉的概念、名称、命名、体表分布规律、走向与交接规律、循环流注顺表里关系及与脏腑器官的络属关系。

3.掌握经络学说的概念及其在临床中的应用。

4.熟悉奇经八脉的概念、循行分布概况及其特点和功能。

5.熟悉十五络脉、十二经别、十二经筋、十二皮部的分布概况、特点和功能6.熟悉经络的标本、根结与四海的意义。

7,熟悉经络的生理功能和病理变化。

8,了解经络学说的形成和发展概况。

9,厂解经络气街的意义。

经络系统由经脉和络脉组成,其中经脉包括十二经脉、奇经八脉,以及附属于十二经脉的十二经别、十二经筋、十二皮部;络脉包括十五络脉和难以计数的浮络、孙络等。

现将经络系统的组成内容列表(表1—1)并分别论述如下。

1.掌握十四经脉循行分布及其与脏腑器官的属络关系。

2.掌握十四经脉138个常用经穴的归经、定位、主治和*作;掌握12个奇穴的定位、主治和*作。

3.熟悉十四经脉的病候及主治概要。

4.了解奇经八脉的循行、病候及意义。

构成人体经络系统的各个组成部分,均有一定的循行、分布和功能意义及病候。

其中经脉的循行路线及其脏腑官窍的属络规律与该经腧穴主治作用有密切的内在联系。

所以,掌握各经脉的循行、分布和脏腑络属,对于更好地熟悉和掌握腧穴主治范围与肘膝关节以下腧穴的远治作用有重要意义。

十二经脉和任、督二脉各有其所属腧穴,合称“十四经穴”;冲、带、矫、维六脉的腧穴均交会、附寄于十二经。

腧穴是针灸治病的特定部位,必须熟练掌握腧穴的定位、归经、主治和*作,才能为针灸临床打下坚实的基础。

一、十二经脉十二经脉即手三阴经、手三阳经、足三阳经、足三阴经的总称。

它们是经络系统的主体,故又称“正经”。

(一)命名依据十二经脉的名称是根据脏腑、手足、阴阳而定的。

它们分别隶属于十二脏腑,各经都用其所属脏腑的名称,结合循行于手足、内外、前中后的不同部位,根据阴阳学说而给予不同名称。

如将其中隶属于六腑、循行于四肢外侧的称为阳经,隶属于五脏和心包、循行于四肢内侧的称为阴经,并根据阴阳衍化的道理分出三阴(太阴、厥阴、少阴)、三阳(阳明、少阳、太阳)。

第十二章手少阳经络与腧穴本章包括经络和腧穴两部分。

第一节为经络,包括手少阳经脉、手少阳络脉、手少阳经别和手少阳经筋。

经脉分布于上肢外侧中间、肩颈和头面。

其络脉、经别分别与之内外相连,经筋大体分布于经脉的外部。

第二节为腧穴,首穴是关冲,末穴是丝竹空,左右各23穴。

第一节手少阳经络手少阳三焦经在无名指与手厥阴心包经衔接,联系的脏腑器官有耳、目,属三焦,络心包,在目外眦与足少阳胆经相接。

经别下走三焦,散于胸中。

经筋结于腕、肘部,上肩,又系舌本,上曲牙,循耳前,上乘颔,属目外眦,结于额角。

一、手少阳经脉(一)经脉循行三焦手少阳之脉,起于小指次指之端,上出两指之间,循手表腕,出臂外两骨之间,上贯肘,循臑外上肩,而交出足少阳之后,入缺盆,布膻中,散络心包,下膈,遍属三焦。

其支者,从膻中,上出缺盆,上项,系耳后,直上出耳上角,以屈下颊至卓。

其支者,从耳后入耳中,出走耳前,过客主人,前交颊,至目锐眦(《灵枢·经脉》)。

【注释】[1]小指次指之端:无名指末端。

[2]两指之间:第四、五指缝间。

[3]手表腕:指手背腕关节部。

[4]臂外两骨:前臂伸侧,尺骨与桡骨。

[5]贯肘:通过肘尖部。

[6]循臑外上肩:沿着上臂的伸侧到达肩部。

[7]交出足少阳之后:指本经天醪穴在足少阳肩井穴之后。

[8]膻中:膻,音但。

指胸内心脏之外,两肺之间的部位。

[9]络:原作“落”。

据《甲乙经》等书改。

[10]遍属三焦:指遍及上、中、下三焦。

原误作“循”,据有关文献改。

[11]系耳后:系,音计,用作动词。

《脉经》、《甲乙经》、《千金方》、《铜人》作“挟”或“侠”(音义通)。

[12]耳上角:指耳部上方。

[13]卓:音拙,指目下颧部。

[14]客主人:指胆经上关穴。

[15]目锐眦:外眼角部。

手少阳三焦经,①起始于无名指末端(关冲),上行小指与无名指之间(液门),②沿着手背至腕部(中渚、阳池),出于前臂伸侧两骨(尺骨、桡骨)之间(外关、支沟、会宗、三阳络、四渎),③向上通过肘尖(天井),沿上臂外侧(清冷渊、消泺),向上通过肩部(臑会、肩髎),④交出足少阳经的后面(天髎,会秉风、肩井、大椎),⑤进入缺盆,分布于膻中,散络心包,⑥通过膈肌,遍及上、中、下三焦。

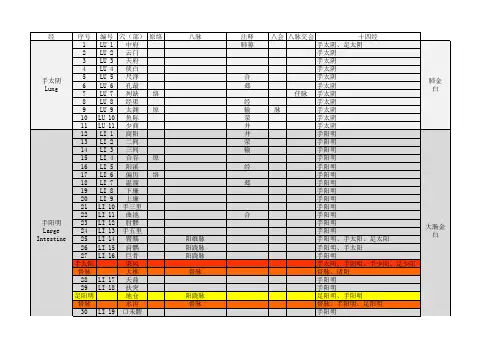

第四章手阳明经络与腧穴本章包括经络和腧穴两部分。

第一节为经络,包括手阳明经脉、手阳明络脉、手阳明经别和手阳明经筋。

经脉分布于食指、上肢外侧前、肩前、颈、颊、鼻旁。

其络脉、经别分别与之内外相连,经筋分布于外部。

第二节为腧穴,首穴是商阳,末穴是迎香,左右各20穴。

第一节手阳明经络手阳明大肠经在食指与手太阴肺经衔接,联系的脏腑器官有口、下齿、鼻,属大肠,络肺,在鼻旁与足阳明胃经相接。

络脉别于偏历。

经别入柱骨,循喉咙。

经筋结于肩前,绕肩胛,挟脊,上额角,散络头部。

一、手阳明经脉(一)经脉循行大肠手阳明之脉,起于大指次指之端,循指上廉,出合谷两骨之间,上入两筋之中,循臂上廉,入肘外廉,上膈外前廉,上肩,出髃骨之前廉,上出于柱骨之会上,下入缺盆,络肺,下膈,属大肠。

其支者,从缺盆上颈,贯颊,入下齿中;还出挟口,交人中一左之右、右之左,上挟鼻孔(《灵枢-经脉》)。

【注释】[1]大指次指:大指侧的次指,即食指。

[2]指上廉:食指的桡侧边。

此按曲肘立拳位描述,故称上廉。

[3]合谷两骨:指第一、第二掌骨,因其分歧,合称歧骨。

中间为合谷穴,即以其开合凹陷如谷而得名。

[4]两筋:指拇长伸肌腱与拇短伸肌腱。

[5]臂上廉:前臂桡侧,此按曲肘立拳体位,故称上廉,即阳溪至曲池穴之间。

[6]肘外廉:肘横纹外侧,约曲池穴部。

[7]髑骨:肩胛骨肩峰部。

[8]柱骨之会:柱骨,指颈椎,或指锁骨;会,此指大椎穴。

[9]缺盆:锁骨上窝部;缺盆骨即锁骨,其上有缺盆穴。

[10]交人中:经脉在人中左右交叉。

手阳明大肠经,①从食指末端(商阳)起始,沿食指桡侧缘(二间、三间),出第一、第二掌骨间(合谷),②进入两筋(指拇长伸肌腱与拇短伸肌腱)之间(阳溪),沿前臂桡侧(偏历、温溜、下廉、上廉、手三里),③进入肘外侧(曲池、肘髎),经上臂外侧前边(手五里、臂臑),④上肩,出肩峰部前边(肩髃、巨骨,会秉风),向上交会颈部(会大椎),⑤下入缺盆部(锁骨上窝),⑥络于肺,通过横膈,属于大肠。

颈部支脉,⑦从缺盆部上行颈旁(天鼎、扶突),通过面颊,进入下齿槽,出来夹口旁(会地仓),交会人中部(会水沟),左边的向右,右边的向左,上夹鼻孔旁(口禾髎、迎香),接足阳明胃经。

(二)经脉病候是动则病,齿痛,颈肿。

是主津所生病者,目黄,口干,鼽衄,喉痹,肩前臑痛,大指次指痛不用。

气有余,则当脉所过者热肿;虚,则寒栗不复(《灵枢·经脉》)。

【注释】[1]颈肿:据《脉经》、《太素》、《铜人》和《素问》林亿新校正引文及《脉书》文字应作“出页肿”。

[2]津:此后原有“液”字,《太素》、《脉经》等无。

[3]目黄:指眼睛昏黄,不同于黄疸。

[4]鼽衄:鼽,为鼻流清涕。

衄,指鼻出血。

[5]喉痹:指咽喉肿痛,壅闭不通。

[6]脉所过者:指本经脉外行所过之处。

[7]寒栗不复:发冷颤抖,难以回温。

本经异常就出现下列病症:齿痛,面颊部肿胀。

本经穴主治有关“津”方面所发生的病症:眼睛昏黄,口干,鼻流清涕或出血,喉咙痛,肩前、上臂部痛,食指疼痛、活动不利。

当气盛有余时,经脉所过部位发热、肿胀;而气虚不足时,则发冷、战栗,难以复温。

二、手阳明络脉手阳明之别,名曰偏历,去腕三寸,别走太阴;其别者,上循臂,乘肩髃,上曲颊偏齿;其别者,入耳,合于宗脉。

其病:实,则龋、聋;虚,则齿寒、痹膈,取之所别也(《灵枢·经脉》)。

【注释】[1]曲颊偏齿:指下颌角呈弯曲处,络脉上行到下颌角,偏络于下齿龈。

[2]宗脉:意指总脉、大脉。

耳中为手、足少阳、手太阳脉所总会。

[3]龋:龋齿。

[4]痹膈:指胸膈痹阻。

手阳明络脉,名偏历,在腕关节后三寸处分出,走向手太阴经脉;其支脉向上沿着臂膊,跨过肩峰部,上行到下颌角处,遍布于牙齿根部;另一支脉进入耳中,与耳内所聚集的各条经脉(宗脉)会合。

其病症:实证,见龋齿痛、耳聋;虚证,见齿冷、胸膈痹阻不畅通,可取手阳明络穴治疗。

三、手阳明经别手阳明之正,从手循膺乳,别于肩髃,入柱骨,下走大肠,属于肺,上循喉咙,出缺盆。

合于阳明也(《灵枢·经别》)。

【注释】[1]膺乳:膺,胸旁。

乳,乳部。

[2]肩髃:此指肩峰部。

[3]柱骨:此处指锁骨。

[4]出缺盆:约当扶突穴部。

手阳明经别,从手走胸,在肩峰处分出,进入锁骨上部,下行走向大肠,属于肺脏。

上沿喉咙,浅出于缺盆部,仍会合于手阳明。

四、手阳明经筋手阳明之筋,起于大指次指之端,结于腕;上循臂,上结于肘外;上膈,结于肩髑。

其支者,绕肩胛,挟脊;其直者从肩髃上颈。

其支者上颊,结于頄;直者上出于手太阳之前,上左角,络头,下右颔。

其病:当所过者支痛及转筋,肩不举,颈不可左右视(《灵枢·经筋》)。

【注释】[1]頄:音求,颧部。

《甲乙》、《太素》作“鼽”,杨注:“鼻形谓之鼽也”。

鼽,原意指鼻流清涕,作为部位名,解释为鼻旁。

[2]角:额角,额骨结节部。

[3]颔:此指颞颌关节部。

手阳明经筋,起始于食指桡侧端,结于腕背部;向上沿前臂,结于肘外侧;上经上臂外侧,结于肩峰部。

分支绕肩胛部,挟脊柱两旁;直行的从肩峰部上颈。

分支上向面颊,结于鼻旁颧部;直行的走手太阳经筋前方,上额角,散络头部,下向对侧颔部。

其病症:所经过之处可出现牵扯不适、酸痛及痉挛,肩关节不能高举,颈不能向两侧转动。

第二节手阳明腧穴本经一侧20穴,14穴分布于上肢背面桡侧,6穴在肩、颈和面部。

本经腧穴主要治疗头面、五官、咽喉病,神志病,热病及经脉循行部位的其他病症。

治疗热病常用商阳、合谷、曲池;治疗头面五官疾病常用合谷;治疗胃肠病常用合谷、曲池;治疗咽喉病可用商阳、合谷;治疗肩臂痛常用合谷、曲池、手三里、臂臑和肩髃;治疗鼻疾常以合谷、迎香为主。

针刺天鼎、扶突应注意角度与深度。

1.商阳井穴【定位】在手食指末节桡侧,距指甲角0.1寸。

【解剖】皮肤→皮下组织→指甲根。

有正中神经的指掌侧固有神经之指背支和食指桡侧动、静脉与第→掌背动、静脉分支所形成的动、静脉网。

【主治】①咽喉肿痛,齿痛,耳聋。

②热病,昏迷。

③手指麻木。

【操作】浅刺0.1~0.2寸,或点刺出血。

【古代文献摘录】《铜人》:“喘咳支肿。

”《杂病穴法歌》:“两井两商二三间,手上诸风得其所。

”《金鉴》:“商阳主刺卒中风,暴仆昏沉痰塞壅。

”2.二间荥穴【定位】微握拳,在食指本节(第二掌指关节)前,桡侧凹陷处。

【解剖】皮肤→皮下组织→第→蚓状肌腱→食指近节指骨基底部。

浅层神经由桡神经的指背神经与正中神经的指掌侧固有神经双重分布。

血管有第一掌背动、静脉的分支和食指桡侧动、静脉的分支。

深层有正中神经的肌支。

【主治】①咽喉肿痛,齿痛,目痛,鼻衄。

②热病。

【操作】直刺0.2—0.3寸。

3.三间输穴【定位】微握拳,在食指本节(第二掌指关节处)后桡侧凹陷处。

【解剖】皮肤→皮下组织→第→骨间背侧肌→第→蚓状肌与第二掌骨之间→食指的指浅、深屈肌腱与第一骨间掌侧肌之间。

浅层神经由桡神经的指背神经与正中神经的指掌侧固有神经双重分布。

血管有手背静脉网,第一掌背动、静脉和食指桡侧动、静脉的分支。

深层有尺神经深支和正中神经的肌支。

【主治】①目痛,齿痛,咽喉肿痛。

②身热。

③手背肿痛。

【操作】直刺0.5~0.8寸。

【古代文献摘录】《甲乙经》:“多卧善唾,胸满肠鸣,三间主之。

”《神应经》:“唇干饮不下,三间、少商。

”《金鉴》:“三里、三间、二间三穴主治牙齿疼痛,食物艰难,及偏风眼目诸疾。

”4.合谷原穴【定位】在手背,第一、二掌骨间,当第二掌骨桡侧的中点处。

【解剖】皮肤→皮下组织→第→骨间背侧肌→拇收肌。

浅层布有桡神经浅支、有手背静脉网桡侧部和第→掌背动、静脉的分支或属支。

深层分布有尺神经深支的分支等。

【主治】①头痛,齿痛,目赤肿痛,咽喉肿痛,鼻衄,耳聋,痄腮,牙关紧闭,口。

②热病,无汗,多汗。

③滞产,经闭,腹痛,便秘。

④上肢疼痛、不遂。

【操作】直刺0.5~1.0寸。

【古代文献摘录】《千金翼》:“产后脉绝不还,针合谷,三分,急补之。

”《圣惠方》:“目不明,生白翳,皮肤痂疥,遍身风疹。

”《铜人》:“妇人妊娠不可刺之,损胎气。

”【现代报道摘录】镇痛电针双侧合谷穴5分钟后,可使延脑的中缝大核神经元放电增加,并能减少因电刺激鼠尾所引起的疼痛反应,明显而持久地减少因电刺激牙髓所引起的疼痛反应。

电针合谷穴,可提高胃镜检查成功率,其优点是镇痛效果显著,肌肉松弛良好,无明显副作用。

另外还能减轻扁桃体摘除术后的自发性疼痛及吞咽疼痛,伤口白膜开始生长时间提前。

调理胃肠道的功能针刺合谷、足三里能使胃切除术后肠胀气的患者肛门排气时间明显提前。

预防产后出血与催产产妇在胎头着冠后于双侧合谷穴分别注射缩宫素0.2u,其产后出血的发生率明显减少,而且在胎儿娩出时间、胎盘剥离时间、新生儿Apgar评分的比较方面也较常规肌注者优。

合谷还能增强宫缩,延长宫缩时间,缩短产程。

脑缺血电针可以明显减轻脑缺血后细胞性水肿及线粒体肿胀程度,从形态学上证实了电针合谷穴有明显改善脑缺血的作用。

同时电针合谷穴可以使脑皮质灌流量在脑缺血后降低的基础上部分恢复,其作用发生快,但持续时间较短(约6分钟)。

此过程可能与神经调节机制有关。

慢性喉炎电刺激合谷、人迎可用于治疗慢性单纯性喉炎及早期声带小结,具有操作简单、无创伤、无痛苦及疗效较显著等特点。

5.阳溪经穴【定位】在腕背横纹桡侧,手拇指向上翘起时,当拇长伸肌腱与拇短伸肌腱之间的凹陷中。

【解剖】皮肤→皮下组织→拇长伸肌腱与拇短伸肌腱之间→桡侧腕长伸肌腱的前方。

浅层布有头静脉和桡神经浅支。

深层分布桡动、静脉的分支或属支。

【主治】①头痛,目赤肿痛,齿痛,咽喉肿痛。

②手腕痛。

【操作】直刺0.5~0.8寸。

【古代文献摘录】《千金方》:“主臂腕外侧痛不举。

”《百症赋》:“肩髑、阳溪,消瘾风之热极。

”《金鉴》:“主治热病烦心,瘾疹痂疥,厥逆头痛,牙疼,咽喉肿痛及狂妄,惊恐见鬼等证。

”6.偏历络穴【定位】屈肘,在前臂背面桡侧,当阳溪与曲池的连线上,腕横纹上3寸。

【解剖】皮肤→皮下组织→拇短伸肌→桡侧腕长伸肌腱→拇长展肌腱。

浅层布有头静脉的属支,前臂外侧皮神经和桡神经浅支。

深层有桡神经的骨间后神经分支。

【主治】①目赤,耳聋,鼻衄,喉痛。

②水肿。

③手臂酸痛。

【操作】直刺或斜刺0.5~0.8寸。

7.温溜郄穴【定位】屈肘,在前臂背面桡侧,当阳溪与曲池的连线上,腕横纹上5寸。

【解剖】皮肤→皮下组织→桡侧腕长伸肌腱→桡侧腕短伸肌腱。

浅层布有头静脉,前臂外侧皮神经和前臂后皮神经。

深层在桡侧腕长伸肌和桡侧腕短伸肌腱之前有桡神经浅支。

【主治】①头痛,面肿,咽喉肿痛。

②肠鸣腹痛。

③肩背酸痛。

【操作】直刺0.5~1.0寸。

8.下廉【定位】在前臂背面桡侧,当阳溪与曲池的连线上,肘横纹下4寸。

【解剖】皮肤→皮下组织→肱桡肌→桡侧腕短伸肌→旋后肌。

浅层布有前臂外侧皮神经和前臂后皮神经。