词义的类型和特点

- 格式:pptx

- 大小:786.97 KB

- 文档页数:69

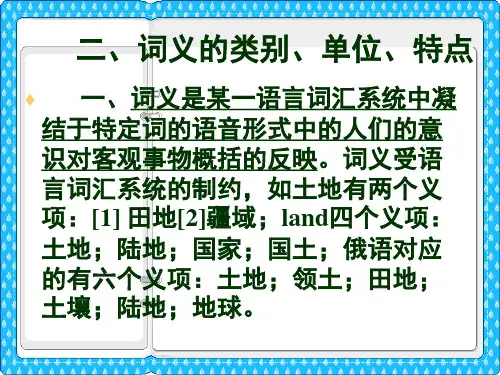

第三章汉语的词义第一节词义的性质词义指词的词汇意义,是被语音形式所承载的词的内容,是人们对客观对象的概括和反映。

它具有以下性质:一、词义的客观性和主观性词义是客观世界在人们脑中的概括反映。

词义所反映的内容,不管是真实还是虚幻的,不管是事物还是现象,都以客观存在为基础和根据。

如果没有“阳光、电视机、股票、雨、导弹、死”这些事物或现象,就不会产生这些词,其词义也就不复存在。

至于有些词,诸如“神仙、鬼怪、妖精、地狱、嫦娥、上帝、天堂、孙悟空”等,虽然在现实世界中不存在与这些词义相对应的真实的事物或现象,但是这些词的产生依然不能离开自然和社会,只不过这些词的意义所反映的是人们对客观存在的原始的、愚昧的或虚幻、歪曲的认识而已,虽然这些词所反映的不是客观世界的物质存在,但它们又在人们的精神世界中确实存在。

这些词义所反映的人们对客观世界的认识尽管是不正确的,但都不能脱离现实社会的事物或现象,都是来自客观世界。

我们在一些书籍、神话传说、戏剧中仍可看到对这类事物现象的描绘和模拟,它们都和人类社会的某些事物或现象紧密相联。

词义具有客观性,但是客观存在的事物或现象本身并不就是词义。

词义产生于人们对客观对象的认识,是长期的思维活动的结果。

例如,当“肺结核”还没有被认识时,它仅仅是一种客观存在,并没有形成词义;当医学发展到一定水平,人们认识到这种疾病时,才把“一种常见的由结核杆菌引起的肺部病变”称作“肺结核”。

词义既然是人脑对客观世界的概括反映,那么词义的形成离不开人的主观认识,人们对词义的认识往往具有主观性。

在语言交际中,人们在对客观事物或现象的认识基本一致的情况下,又往往因为年龄、文化水平、经历、社会地位等各方面条件的不同,对词义的认识和理解也会有所差异,如对“激光”的词义的认识,物理学家和普通人的理解就不会完全相同,对“家庭”的词义,小孩子和成人在认识上也决不会一样。

此外,词所标志的物质世界或精神世界的客观事物没有发生变化,但是随着人的认识能力的提高,代表这个事物的词义却相应发生很大变化。

普通语言学概要(第四章第一节词义)第四章语义语义可大致分为词义和句义两大类。

第一节词义一、词义(一)词义的含义词义就是词的语音形式所负载的全部信息内容。

词义包括理性意义、附加意义和语法意义。

一般所说的词汇意义指理性意义和附加色彩。

就是词典中对词项所作的说明。

如“书”:成本的著作;信;文件等。

本章讨论的词义只限于词的理性意义和附加意义。

词的语法意义我们将在语法一章中讨论。

(二)词义三角词义是用语音形式固定下来的人脑对客观事物的概括反映。

那么,词义同语音形式、客观事物之间存在着密切的联系。

关于这三者之间的关系,美国学者奥克登和查利兹在《意义的意义》一书中做过论述。

他们首先提出了“词义三角”理论。

所谓“词义三角”指:概念(词义)、符号(语音形式)、所指物(客观事物)之间处于一种三足鼎立、相互制约、相互作用的关系之中。

主要内容是:概念与符号、概念与所指对象之间有直接关系,符号与所指对象之间有间接关系。

语音和词义之间是形式和内容的关系,语音形式表达语义内容,也就是表达和表达的关系;词义与客观事物是反映与被反映的关系;发音和客观事物没有必然联系。

语音形式只能通过词义成为客观事物的符号,指代客观事物。

它们是指称和被指称的关系。

(三)词汇意义词汇意义是以词的语音形式固定下来的人们对客观对象的概括反映和主观评价。

词汇意义主要由实词来表达。

1、理性意义/概念意义/逻辑意义/指称意义词的理性意义是通过人的抽象思维对物质世界和精神世界的各种对象的概括反映而形成的。

也叫概念意义。

是词义的核心。

我们研究词义主要是掌握它的理性意义。

词典里字词的意义主要是理性意义。

理性意义是语义标记功能和交际功能的主要承担者,处于核心的地位(基本意义→收录在词典中)。

它属于语言范畴,职能是交际→人们相互理解,抓住区别性特征即可;但理性意义不等于概念。

概念是思维范畴,它用来认识反映客观世界→全面深刻。

2、附加色彩指附着在理性意义上的附加意义。

词的附加意义包括:感情色彩、语体色彩、形象色彩、时地色彩。

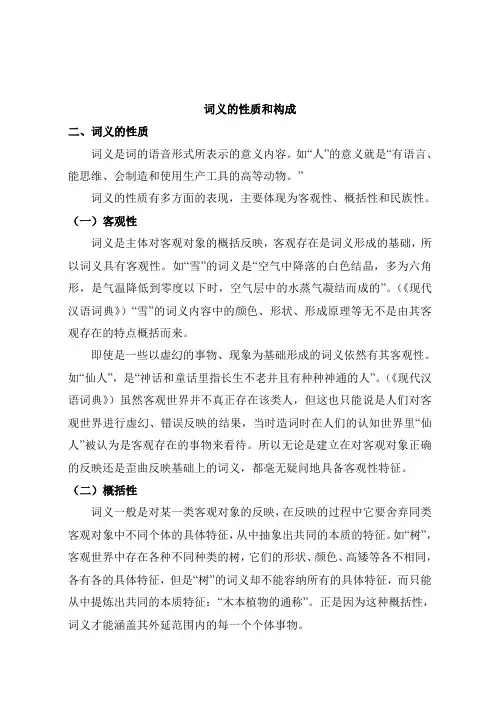

词义的性质和构成二、词义的性质词义是词的语音形式所表示的意义内容。

如“人”的意义就是“有语言、能思维、会制造和使用生产工具的高等动物。

”词义的性质有多方面的表现,主要体现为客观性、概括性和民族性。

(一)客观性词义是主体对客观对象的概括反映,客观存在是词义形成的基础,所以词义具有客观性。

如“雪”的词义是“空气中降落的白色结晶,多为六角形,是气温降低到零度以下时,空气层中的水蒸气凝结而成的”。

(《现代汉语词典》)“雪”的词义内容中的颜色、形状、形成原理等无不是由其客观存在的特点概括而来。

即使是一些以虚幻的事物、现象为基础形成的词义依然有其客观性。

如“仙人”,是“神话和童话里指长生不老并且有种种神通的人”。

(《现代汉语词典》)虽然客观世界并不真正存在该类人,但这也只能说是人们对客观世界进行虚幻、错误反映的结果,当时造词时在人们的认知世界里“仙人”被认为是客观存在的事物来看待。

所以无论是建立在对客观对象正确的反映还是歪曲反映基础上的词义,都毫无疑问地具备客观性特征。

(二)概括性词义一般是对某一类客观对象的反映,在反映的过程中它要舍弃同类客观对象中不同个体的具体特征,从中抽象出共同的本质的特征。

如“树”,客观世界中存在各种不同种类的树,它们的形状、颜色、高矮等各不相同,各有各的具体特征,但是“树”的词义却不能容纳所有的具体特征,而只能从中提炼出共同的本质特征:“木本植物的通称”。

正是因为这种概括性,词义才能涵盖其外延范围内的每一个个体事物。

即使是专有名词也不例外。

如“黄河”专指一条河流,但它的意义却概括了黄河的发源、流域、水质、水量等各个方面不同的特点以及黄河的历史、现状等情况,所以“黄河”的词义依然是概括的。

语言中所有词的意义都具有概括性特点(三)民族性不同民族在用语言标记客观世界的过程中,由于民族思维、语言系统等方面的差异,决定了词义出现民族的差异。

这种差异主要表现在选择不同的语言单位概括相同的事物现象或者选择不同数量的词来概括相同的事物现象,等等。

第五章语义**************************************** 没有语义的语言是毫无意义的。

没有意义地发出声音,就象鸟在树林里唧唧喳喳叫,就象水在溪流里哗啦哗啦响。

我们在语音上捕捉语义,也许象风声过去一样一无所获,也许象熟练的渔民一样满载而归。

**************************************** 第一节 词义一个词有两方面的意义:语法意义和词汇意义。

一般所说的词义指词汇意义,就是词典中对词项所作的说明。

词义是客观事物在人们头脑中的概括反映,并以一定的语音形式固定下来。

书、人、蛇。

1、概括性2、客观性与主观性的辨证统一3、模糊性4、全民性词或名称是标志一类事物的符号。

词义概括了词所指称的客观事物的共同特性。

桌子 椅子 书 车英雄——旧指勇武过人的人;今指不畏艰险,奋不顾身,为人民利益而英勇斗争,令人钦敬的人2、词义客观性词义概括了词所指称的事物的共同特性。

这种概括,是客观事物在人们头脑中的反映,因而词义既有客观性,同时,又有一定的主观性,是客观性同主观性的辩证统一。

词义概括的对象可以是客观存在的,也可以是使用语言的人们想象出来的。

桌子 椅子 火 走 跑 高兴 悲伤鬼怪 神仙 上帝 天堂 地狱通过概括而成的一般的、简单的东西,本身往往带有一定的模糊性,词义指称的只有一个大致的范围,没有明确的界限。

但词义概括反映的现实现象的中心和典型是比较清楚的。

年龄词的模糊性2002年8月30日中中央电视台《开心辞典》栏目有一题目: 世界卫生组织规定,下列哪一年龄段为中年人的年龄段?A、30——45岁 B、40——59岁 C、30——55岁 D、45——59岁 世界卫生组织规定: 45岁以下为年轻人; 45——59岁为中年人; 60——74岁位年轻的老年人; 75以上为老年人; 90岁以上为长寿的老年人; “中年、青年,怎样划分计算?算生命除去几分之几,还是时光走了大半?” ——黄宗英《给中青年科技工作者》 这段诗的前两行说明中年、青年是两个模糊概念,后两行说明模糊概念是不能用精密数学去处理的。

十类实词和四类虚词的特点实词实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词等。

(1)辨析词义的轻重(或程度高低)。

如“敬佩”与“敬仰”都表示敬重之意,但“敬仰”有仰慕意,程度更重。

(2)辨析词义范围大小。

如:年龄、年纪。

“年龄”指人或动物、植物已生存的年数,词义范围大。

如:寺院里的两棵银杏树,看上去它们的年龄足有上千岁。

“年纪”专指人的年龄,词义范围小。

(3)辨析词义的侧重点。

如“景点”与“景色”,“景点”侧重指景物的地点;“景色”侧重指景象、情景。

(4)弄清具体与概括的不同。

例:“船”和“船只”都指水上的主要运输工具。

但“船”是具体的,“船只”是概括的。

虚词虚词是指汉语中一般不能单独成句,意义比较抽象,但有助于造句功能的词,包括介词、连词、副词、助词、叹词和拟声词六类。

正确使用虚词可看以下几个方面。

(1)看词性。

如:“偶然”和“偶尔”都含有“有时候、不经常”的意思。

但“偶尔”常做副词,修饰动词;“偶然”常做形容词,修饰名词。

(2)看搭配。

常用成套关联词语有:(3)看语气。

如:“未免”表示前面所说的情况不合适,或对前面所说的情况不以为然,含有委婉批评的意味;“不免”表示由于前面所说的原因而不能避免某种消极的结果。

(4)看假设与事实。

这种方法其实是“看语气辨析”的延伸。

关联词语中有些表示的是假设语气,如“即使”“不管”;有些表示的是既成事实,如“虽然”“尽管”。

(5)看标点。

有些关联词语在使用时可以用标点符号与分句隔开,如“因此”。

“因而”一般不能用标点将其与分句隔开。

(6)看位置。

虚词的位置必须根据句子的语法需要和虚词自身的表意特点来确定。

关联词语有固定的位置,有的只能用于前一分句,比如“由于”;有的只能用于后一分句,比如“却”“然而”“至于”“以致”。

(7)看语体。

有些虚词使用随意,属日常口语,不能用于书面语色彩浓重的句子中。

(8)看主客体。

如果不能正确辨别介词(如“对”和“对于”)引出的对象是主体还是客体,就容易导致主客体颠倒,误用虚词。

词的分类标准词是语言的基本单位,是表达意义的最小单位。

根据词的构成、词义和词性等不同特点,可以将词进行分类。

词的分类标准主要包括构词法分类、词义分类和词性分类。

一、构词法分类。

1. 合成词,由两个或两个以上的词素构成,具有完整的词义。

例如,汽车、电话、学生等。

2. 派生词,通过词缀的加入或变化构成的词。

包括前缀、后缀、中缀等。

例如,美丽、高兴、快乐等。

3. 联合词,由两个或两个以上的词组合而成,具有独立的语法功能。

例如,绿茶、蓝天、白云等。

4. 根据构词法分类,可以更好地理解词的内部结构和形成过程,有助于词汇的学习和运用。

二、词义分类。

1. 词义的分类可以根据词的意义进行划分,包括实词和虚词两大类。

2. 实词,具有具体意义的词,可以表示实物、抽象概念、动作、状态等。

例如,桌子、自然、奔跑、高兴等。

3. 虚词,没有具体意义,主要用来在句子中起连接、修饰、限定、表达语气等作用。

例如,的、地、得、了、着等。

4. 词义的分类有助于理解词语的实际意义和用法,对于语言的表达和理解具有重要意义。

三、词性分类。

1. 名词,表示人、事物、地点、时间等,可以作主语、宾语、定语等。

例如,桌子、学校、时间等。

2. 动词,表示动作或状态的词,可以表示具体动作、心理活动、状态等。

例如,跑、看、思考等。

3. 形容词,表示事物的性质、特征或状态的词,可以修饰名词或代词。

例如,美丽的、幸福的、高兴的等。

4. 副词,表示动作或状态的程度、时间、地点、方式等,可以修饰动词、形容词或其他副词。

例如,很、快速地、明天等。

5. 代词,代替名词的词,可以表示人称、数、性别、指示、疑问等。

例如,我、你、他、这、那等。

6. 介词,表示事物之间的关系,可以引导名词、代词或动词的宾语等。

例如,在、上、下、里、外等。

7. 连词,连接词与词、短语与短语、句子与句子等,起连接作用。

例如,和、或、但、因为等。

8. 叹词,表示感叹、赞美、鼓励等情感的词,常常单独使用。

1.简要说明词义的性质?答:词义的性质包括:概括性、客观性、模糊性和民族性。

(1)客观性是指:词义都是客观事物在人们意识中的反映,客观事物正是词义所反映的对象。

如:网络、手机、云朵等,都是客观存在的事物。

虚构的事物是人对客观事物曲折或歪曲的反映,这些词依旧具有客观性。

如:鬼神、天使等,人们通过想象富裕这些虚幻的事物以具体的形象。

词义的客观性跟词义的主观性是对立统一的,词义是客观性和主观性的有机统一。

词义的主观性表现在:同一个词在不同时期的字典或词典中的解释往往不同,同一个词在同一时期不同类型的字典或词典中的解释也不同;不同的人对同一个词的理解也有不同的主观差异。

(2)概括性是指:客观事物在人们意识中的反映不是具体的、个别的,而是抽象的、概括的,因此我们可以用有限的词去指无限的事物和现象。

如:“汽车”在不同时期、不同地区有不同种类的汽车,但是词在反映这类事物时,舍弃了具体的、个别的差异和特点,而保留了本质的、共同的具有概括性的特点。

词义的概括性和在语言中的实指性是矛盾统一的。

如:“人”这个词可以指称概括的人“类”,也可以指某一个具体的人。

(3)模糊性是指:词义在多数情况下是明确的,清楚地反映客观对象的特征的。

但词义的界限有不确定性,它源于词所指的事物边界不清,这就是词义的模糊性。

如:早上、中午、晚上没有明确的时间界限。

(4)民族性是指:对同一事物,不同的语言所用的词可以不同,词义概括的对象可以不同。

如:英语中的uncle一词,在汉语中可以概括出叔叔、舅舅、姨夫、姑父等不同的词。

词义在感情色彩上也会带有民族性,如“龙”在汉民族中是褒义,但“dragon”在英语中是贬义。

举例说明词义的特点

词义的特点是指一个词所表达的含义和意义,它具有以下几个方面的特点:

1. 多义性:许多单词具有多个含义,这种现象称之为多义性。

例如,“马”既可以指动物,也可以指撑物的移动机器。

2. 同义性:同义词指的是具有相同或相近意义的单词。

例如,“高兴”和“快乐”是同义词。

3. 反义性:反义词指的是意义完全相反的单词。

例如,“爱”和“恨”是反义词。

4. 拓展性:某些词的词义可以拓展,也就是说,它们的含义可以随着时间和语境的变化而变化。

例如,“网络”在最初的时候指的是计算机网络,但现在这个词也可以指人际网络。

5. 借代性:一些单词具有借代意义,它们通过描述一个事物的某一特性来指代这个事物。

例如,“皇冠”指的是王权的象征,而不是指王的头上戴的冠饰。

简述词义的特点词是语言的基本单位,是表达思想、交流信息的重要工具。

词义是词的核心概念,是人们认识客观世界、表达思想的重要基础。

本文将从三个方面简述词义的特点,包括主体性、多样性和变化性。

一、主体性词义是人们对客观事物的认识和理解,具有主体性。

不同的人对同一事物的认识和理解可能会有所不同,因此,同一词语在不同人的语言中可能有着不同的词义。

比如,“红”这个词,在不同人的语言中可能会有不同的词义,有的人认为红色是鲜艳的、浓烈的,代表着热情、喜庆;而有的人认为红色是暖和、温馨的,代表着家庭、爱情。

这种主体性使得词语在不同的场合和语境下产生丰富的意义,也使得词义的变化和演变成为可能。

二、多样性词义是多样的,即同一词语可具有多种不同的意义。

这种多样性主要来源于以下几个方面:1. 比喻和转喻。

人们常常用比喻和转喻的手法来丰富词义,例如,“月亮弯弯,如同一块银盘”,这里的“银盘”就是对“月亮”这一概念的比喻,使其具有了更广泛的意义。

2. 同音词、同形词的歧义。

有些不同词义的词语在发音或拼写上非常相似,容易混淆。

例如,“择日不是黑夜”,这里的“择”和“则”在发音上非常相似,容易产生误解。

3. 语言地域或社会文化差异。

不同地域和文化的人们可能对同一词语的意义有不同的理解和表达方式。

例如,“家庭主妇”在中国大陆常指给家庭做饭、洗衣等家务的女性,而在台湾则常指尚未结婚或没有孩子的女性。

三、变化性词义是动态变化的,即词义有随着时间、地域、语言使用环境等因素的变化和演变。

这种变化一方面由语言的发展和文化交流所致,另一方面也受到社会变革和人们思维方式、审美观念的变化而产生。

例如,现代汉语中的“腐败”一词,最初是用来指物品的变质腐烂的,后来演化为指人员、组织等在公共事务上的不正当行为,具有贬义;而在古汉语中,“腐”则有“变质、化为土烂”的含义,没有贬义。

再如,现代汉语的“过路人”,原本指偶然经过的路人,而在后来的演变中,则成为货物运输中“经过性”的运输者。

举例说明词义的构成有哪些【篇一:举例说明词义的构成有哪些】⑴词义的扩大,即演变后所概括反映的现实现象的范围比原来的大.如汉语的“江”“河”原来只指“长江”“黄河”,现在泛指一切河流.⑵词义的缩小,即演变后所反映的现实现象的范围比原来的小.如“臭”原指一切气味,包括香味和臭味,现在只指臭味.⑶词义的转移,即原来的词义表示某类现象,后来改变为表示另一类现象.如“步”原来指“行走”,现在指“跨出一脚的距离”~【篇二:举例说明词义的构成有哪些】词义的属性:1)客观性:词义是客观事物或现象在人们头脑中的概括反映.如:电脑、空调2)概括性:抓住整类事物或现象共同的本质的特点,舍弃个别的非本质的特点.如:老师.3)社会性:是约定俗成的,为使用该语言的全社会成员所共同理解,共同承认,共同遵守.4)模糊性:词义的界限不清楚.如:高、矮5)民族性:不同的语言用什么词表示什么事物可以不同.如:伯伯,叔叔,舅舅,姑父,姨父 = uncle 【篇三:举例说明词义的构成有哪些】一、同源词的性质及确定语言中的词是音和义的结合体,在语言产生的初始阶段,音和义的联系完全是偶然的,用什么样的语音来记录什么样的意义完全是由社会约定俗成的.所以,同一个语音可以表达多种无关的意义,语言中因此产生了大量意义无关的同音词;同样,相同或相近的意义也可以用不同的语音来记录,语言中因此又产生了大量的同义词,语言中的同音词和同义词都反映了词的音义联系的偶然性.但是随着社会的发展,人类认识的不断深化,语言中的词汇不断丰富.在原有词汇的基础上产生新词时,有一条重要途径,就是原词的意义引申到距本义较远以后,远引申义脱离原词而独立成为新词,这就是词的派生.由同一语源派生出来的新词,音和义都来源于它的根词,所以彼此之间产生了音近义通的关系,这种由同一语源派生出来、具有历史渊源关系因而音近义通的一组词叫同源词.例如:“缺”指器皿有缺口;“决”指水有了缺口;“ ”是有缺口的圆形佩玉;“阙”是宫殿,祠庙等门前两边的楼,中间有通道.这四个词都指“有缺口”.“崖”指山边;“涯”是水边.“枯”是草木缺水;“涸”是江河缺水;“渴”是人缺水.“张”是张开弓;“涨”是水涨;“胀”是腹胀.“浓”是水厚;“ ”是酒厚;“脓”是汁厚;“ ”是衣厚;“ ”是花木厚.“耳”是听觉器官;“ ”是一种耳饰;“ ”是割耳的一种刑罚.“颈”是脖子:“刭”是割脖子.“舞”是舞蹈、跳舞;“巫”是以舞降神的人.以上各组词,都具有一个相同的意义中心,声音也相近(或相同),它们之间具有音近义通的同源关系,是同源词.确定同源词,必须具备以下二个条件:1?一组词必须语音相同或相近.判定语音相同或相近的传统方法是利用古音学的研究成果,从上古音表中确定一组词声母相同或相类.声母相类指发音部位相同,发音方法稍有不同,例如d和l,发音部位都是舌尖前,而发音方法稍异,d是塞音,l是边音,d和l 可以称作声母相类.由于上古韵还不能十分准确地归纳出韵母,只能划分出韵部,一般认为同韵部就算同音,韵部相近就算音近.所谓韵部,是指在韵文中可以押韵的韵母合在一起, 就算一个韵部,例如ai和uai 是两个不同的韵母,但在韵文中可以押韵,可以视为同一个韵部.某个词属于哪个声母,哪个韵部,哪些韵部算相近的韵部,音韵学家已经作出了可靠的结论,我们一般只需按他们所作出的韵表来查寻就可以了.2?一组词必须意义相通.所谓意义相通是一组词具有共同的内部特点.例如:半:《说文解字半部》:“物中分也”.班:《说文解字部》:“分瑞玉也”.判:《说文解字刀部》:“分也”.别:《说文解字部》:“分解也”.辨:《说文解字刀部》:“判也”.片:《说文解字片部》:“判木也”.以上“半”、“班”、“判”、“别”、“辨”、“片”六个词,都具有“分开”这个意义特点,读音相近,意义相通,因此是同源词.这里一定要注意,同源词的意义相通与同义词的意义相同本质是不一样的.同源词的意义相通是一组词的内部特点相同,在使用时不可置换,而同义词是使用意义相同或相近,例如:“畏”和“惧”是同义词,都指畏惧或害怕,在使用时可以连用或交替使用.《史记苏秦列传》:“此一人之身,富贵则亲戚畏惧之,贫贱则轻易之.”《老子》:“民不畏死,奈何以死惧之?”根据以上所讲的确定同源词的二个条件,下面举几组同源词加以分析:空孔口空空穴.《说文解字》:“空, 也”.段玉裁《说文解字注》:“今俗语所谓孔也.”《汉书鲍宣传》:“今贫民菜食不厌,衣又穿空.”孔小洞、窟窿.《尔雅释诂》:“孔,间也.”郭璞《尔雅注》:“孔,穴也.”《新五代史前蜀世家》:“(元膺)能射钱中孔.”口人嘴.《说文解字》:“口,人所以言食也.”王充《论衡实知》:“不目见口问,不能尽知也.”“嘴”的特点是有孔,能自由进出.中空、空处.《广雅释诂》:“ ,空也.”《淮南子说山训》:“见木浮而知为舟”.从语音看,四个词声母相同,同为溪母〔k〕,韵部相近,“孔”、“空”为东部〔o〕,“口”为侯部〔o〕,“ ”为元部〔an〕,韵部相近.生性姓生出生,生长.《广雅释诂》:“生,出也.”《广韵》:“生,生长也.”《广雅释亲》:“(人)十月而生.”《左传隐公元年》:“郑武公娶于申,曰武姜,生庄公及共叔段.”性天性,本性,是天生就有的素质.《庄子庚桑楚》:“性者,生之质也.”《孟子告子上》:“生之谓性.”《论衡本性》:“性,生而然者也.”姓姓氏,上古凭出生的由来赐姓.《说文解字》:“姓,人所生也.《春秋传》曰:‘天子因生赐姓.’”《白虎通》:“姓者,生也.”“生”、“性”、“姓”三个词同为心母〔s〕耕韵〔e 〕,古音相同.包胞保抱褓包包裹,裹束.《说文解字》:“包,象人怀妊,巳(子)在中,象子未成形也.”《左传僖公四年》:“尔贡包茅不入,王祭不共,无以缩酒.”胞胎衣,即包裹胎儿的膜囊.《说文解字》:“胞,儿生裹也”.何坦《西畴老人常言》:“儿脱胞而乳已生.”《汉书外戚传》:“善臧我儿胞.”保以手抱持.《说文解字》:“保,养也.”《尚书召诰》:“保抱携持厥妇子.”抱怀抱.《说文解字》:“ ,怀也.”“ ”即今天的“抱”.《诗大雅》:“亦既抱子.”褓襁褓,用来裹覆婴儿的被.《说文解字》:“ ,小儿衣也.”“ ”也写作“褓”.嵇康《幽愤诗》:“哀茕靡识,越在襁褓.”以上五个词,韵部同在幽部〔 u〕,声母相类,“包”、“胞”、“保”,“褓”为“帮”母〔p〕,“抱”为“ ”母〔b〕.二、推源和系源同源词是由同一语源派生出来的,包括根词和同源派生词.最早开始派生出它词的原生词叫根词,在同源词中,直接派生它词的词叫源词,如“立”是“位”的源词.脱离开词的书写形式的局囿而以声音为线索,寻找同源派生词的音义来源,分析同源派生词的词义特点,这需要做两方面的工作:推源和系源.推源是指在同源词中确定根词和源词.作为一系列派生词最早源头的根词在理论上肯定是存在的,但是由于语言产生的时期距离我们现在已经非常久远,我们已无法考查文字产生之前的语言是什么状态,无从了解最早的根词有哪些,我们所能知道的,是在文字产生以后新派生出来的词,它的源词是哪一个.这种找不出最早的根词,而只是把直接派生某词的源词找出来,推源没有推到底,实际上是一种不完全推源.例如:古人席地而坐,放置器皿的家具是很矮的“几”,后来人们的生活方式发生了变化,人们的坐席升高,放置器皿的供人伏凭的家具也随之升高,于是语言中产生了“凳”和“桌”这两个词,“凳”来源于“登”,特点是登高;“桌”来源于“卓”,特点是比“几”高.后来又出现了一种有靠背的凳子,叫“椅”,“椅”来源于“倚”,特点是有依靠.至此我们可以进行不完全推源:登(源词)派生→凳(派生词)卓(源词)派生→桌(派生词)倚(源词)派生→椅(派生词)系源是在根词不确定的情况下把同源派生词归纳、系联出来.在可能的范围内,将可以确定的同源词全部归纳到一起,并且把它们的词义发展脉络整理出来,叫做全面系源.实际上,找到根词是不可能的,把全部同源词聚合起来也是不可能做到的,我们一般所作的只是局部、“桌”、“椅”三词,经过探寻,我们还会发现,和“凳”有音近义通关系的还有“升”、“蒸”、“腾”、“乘”,它们的特点都是“升高”;与“桌”有音近义通关系的还有“越”、“超”,它们的特点都是“超出一般”;与“椅”有音近义通关系的有“衣”、“依”、“ ”、“披”,它们的特点都是“附着某物”,我们可以把这三组同源词系联起来:登、凳、升、蒸、腾、乘卓、桌、越、超倚、椅、衣、依、、披又如“元”是指人的脑袋,人头是人体的最高处;“原”指高而上平之地,如高原;“源”指水源,水的发源地常常在高原;“泉”是水源涌出,“泉”即水源.经过考查,我们发现以上这几个词音近义通,都具有“高、始”的意义特点,是一组同源词,可以把它们系联起来:元、原、源、泉字是词的书写形式,传统语言学研究同源词时,往往用同源字来顶替,固然同源词是靠它的书写形式而存在于书面语之中,字和字的关系也有一部分反映了词和词的关系,但是, 字和词毕竟不是同一概念,同源词的研究,立足于寻求词和词之间的关系,所以在作推源和系源工作时,一定要冲破文字形体的局囿,顺着声音的线索去进行.例如,“洲”指水中小岛,其特点是四周被水围绕,如《诗关睢》:“关关睢鸠,在河之洲.”“周”是一圈的意思,《小尔雅广言》:“周, 也.”《国语晋语》:“三周华不注之山.”意思是把华不注山包围了三圈.今有“圆周”、“周围”等;“舟”指船,古代“舟”的形制如同圆盘,特点是在水中绕圈.“州”、“周”、“舟”三个词,书写形式不同,但音近义通, 三词同源.又如在汉语的双音词中,常常有同字异词的情况,如“零落”、“流落”、“冷落”、“村落”、“院落”的“落”,都是“离”的同源词,都有“掉下来”、“离开”、“隔开”的意义,而“落难”的“落”不是“离”的同源词,它是“罹”的同音词,是“遭遇”的意思.以上例子足以说明,确定、分析同源词,一定不要受词的书写形式的干扰,而要透过汉字去观察词.三、学习同源词的意义1?学习同源词,可以帮助我们探讨词语命名的由来,了解词义的民族特点.例如:《诗周南》:“采采 ,薄言采之.”这里的“ ”是指一种“宜怀妊”的草药,为什么这种草药命名为“ ”? 这可以从它的同源词得到解释.“ ”与“不”、“丕”、“胚”同源,“ ”与“胎”同源,“ ”的命名与胚胎有关.诗人写妇女“采”,正是与《诗序》所归纳的“和平则妇人乐有子”这一主题相应.“梳”和“篦”是两种梳头工具.“梳”和“疏”同源,梳的名称来源于“疏”,其特点是梳齿较稀;“篦”和“密”同源,“篦”的命名来源于“密”,其特点是篦齿较密.“ ”、“霞”、“瑕”、“ ”同源.这几个词共同的特点是“略有红色”.《说文解字》:“ 霞 ,赤云气也.”又“瑕、玉小赤也”.又“ ,马白杂毛.色似鱼(即现在的“ ”).这一组同源词的命名都是来源于“赤”.“门”和“闻”同源,“窗”与“聪”同源,“灵”与“棂”(窗户格儿)同源.“门”、“窗”、“棂”是建筑物通道通气之处,它们与表示智慧的“闻”、“聪”、“灵”同出一源, 说明汉族人对智慧的看法是头脑通达.2?学习同源词,可以帮助我们把握词义特点.例如:“缺”、“ ”、“决”是一组同源词.“缺”指瓦器损坏,“ ”是有缺口的环形玉璧,“决”指堤坝有了决口,这三个词都有“有缺口”的意义,这一共同的意义因素来源于“”,《说文解字》:“ ,分决也.”是分开的意思,“分开”自然就有了缺口,“ ”把这个含义带进了以它作声符的词义之中.通过同源词的系联、类比,我们既了解了它们相通的因素,也掌握了各自的意义特点.“村”与“屯”同源.“屯”有聚集的意义,如屯兵、屯粮,“村”是人聚居的地方,“村”的异体字“ ”写作“ ”,“ ”就是“屯”,“村落”这一意义正来源于人们集聚这一特点.“布”、“ ”、“铺”同源,三个词都有“铺陈”的意义,“店铺”的“铺”正是取的“铺陈”这个含义,意思是集市上的货摊铺陈罗列繁密.“丽”与“联”、“络”同源,“萋”与“ ”同源.如白居易《赋得古原草送别》:离离原上草,一岁一枯荣.野火烧不尽,春风吹又生.远芳侵古道,晴翠接荒城.又送王孙去,萋萋满别情.“离离原上草”中的“离”,是“丽”的同音借用字,“丽”与“联”、“络”等词同源,有“连接”、“附着”的意义特点.“离离”即“丽丽”,是说草一稞连着一稞,一直蔓延到远方.“萋”与“ ”同源,“萋萋”草木茂盛绵延的样子,“ ”是悲愁绵延的样子.“离离”与“萋萋”相互呼应,既是描绘草的绵延不绝,同时也指缠绵不绝的离别之情.3?学习同源词,有助于把握词族和词义系统.词义系统是指一个词经过引申之后,具有了众多义位,把这些义位按照一定的引申轨迹归纳、系联起来,就形成了一个词自身的词义系统.词族系统是由源词不断分化出派生词, 源词和派生词之间虽然存在着意义上的联系,但已不再是同一个词,把这些词归纳起来,就形成了词族系统.学习研究同源词有助于掌握词义系统和词族系统,加深对词义的理解.例如:“轮”本指车轮, 其特点是旋转,以这个特点为引申起点,它引申指一切能旋转的东西, 如“飞轮”、“车轮”、“齿轮”、“滑轮”等; 又“车轮”的外部形状是圆形的,从这个特点出发,引申指树干的“年轮”、事物外部的“轮廓”等;又依据车轮总要转动这一特点,引申出“轮流”、“轮换”、“轮班”、“轮回”、“轮休”等,这众多的义位就构成了“轮”自身的词义系统.归纳“轮”的词族系统,就要系联它的同源词,经过探寻,我们归纳出“轮”、“沦”、“论”、“伦”等是一组同源词.“轮”的辐条的排列,车轮的转动,都非常有条理;“沦”是有条理的水的波纹;“论”是有条理有层次的语言;“伦”是人的不可混淆的辈份、长幼次序.“轮”、“沦”、“论”、“伦”这一词族系统,其意义特点来源于“仑”( ),“仑”是把某物按一定规则和次序排列在一起.掌握了“轮”自身的词义系统与词族系统,对它的意义理解得就深刻了.4?学习同源词,有助于从不同的特点来辨析同义词.例如:“货”和“资”在“财物”这个意义上是同义词,但二者并不同源,意义特点也不相同.它们各自的特点,可以从它们的同源词中看出来.“货”和“化”同源,“化”有“变化” 的意思,“货”也有“变化”这个特点,不是掌握在自己手中用来消费而用于交换;“资”与“次”同源,“次”本指古代行军供停歇用的帐蓬,故可作驻扎讲,“资”和“次”的特点相同,是指供自己使用的聚积备用的财物.“言”和“语”是同义词,但两个词并不同源,特点不同.“言”和“谚”、“唁”同源,“谚”是传说,是主动说话,“唁”是慰问,也是主动说话.“语”的同源词有“御”。