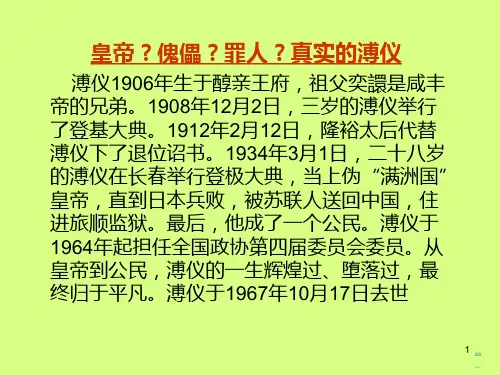

关于《我的前半生》爱新觉罗·溥仪 PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:953.50 KB

- 文档页数:15

我的前半生各位兄弟姐妹,各位父老乡亲:你们辛苦了~今天由乡文化站在我们村主办的“弘扬传统文化,力行《弟子规》的学习汇报会,这既是我的福气,也是大家的福气。

在此我以一个学生身份对莅临指导的各位领导,各位老师,真诚的说声:“谢谢~”刚才,司仪报力行《弟子规》恪守孝道的同志刘智清发言时,我心里头感到一种惭愧,尤其是对我过去、我也曾是忤逆不孝之人,既然讲到这里,就从我出生、从我的双亲讲起吧~我母亲十六岁嫁到我们刘家,与我父亲永结同心,我曾在日记中写过这其实就是一种苦难的相逢。

因为我母亲6岁就失去了父亲,也就是我的外公。

我爸爸9岁时就相继失去了父母,成了孤儿,可以想像的到他们俩老的童年备尝艰辛,可其悲泣。

父亲冬天穿单衣、打赤脚、睡打谷桶、抠种豌豆偷吃,母亲时常背着小她几岁的妹妹行走在寻吃的路上,他们的辛酸史也时常被我的亲人们提起。

我父亲结婚穿的是借来的大布衣褂,但就是这么两个苦难的同命人,又再次被命运捉弄。

结婚七年未曾生育,这七年,这何其漫长的七年,可想而知要经历多少鄙夷、多少流言、多少蜚语。

那种境遇、那种碾转难眠,是常人无法想像的,俩老望穿秋水,盼来了太阳,送走了星星,终于盼来了一个小生命的降临,那就是我。

因为此父母认为我为他们长了志气,就为我取名志清,志气的志,因为我来的不易,双亲视如掌上明珠,顶起怕飞,衔起怕化。

就因为母亲娇宠,小来吃饭基本上吃光菜,所以常常我扁桃体发炎,剧烈咳嗽。

父亲在孵化厂上班,长期在外,那样就苦了我的母亲,一双柔弱的肩膀经常把我用箩筐挑到津市医院就诊。

箩筐另一头放的大土砖,每次一个来回就将近60里路。

就这种折磨,一直延续到我6岁,那时我就有了依稀印象,这印象一直刻到今天。

母亲病逝以后,我在日记里写道:“母亲,我要把箩筐故事传诉后人,我老年以后,我要带着我的子孙重走这段母亲路,让他们铭记他们的先人是倾注何等心血哺育了我。

这讲远了,还是回头把我的不孝讲完吧。

由于母亲把我看的娇,从小天天吃长眼睛菜,没得的话,蛋都要煎一个,油饭都要炒一碗。

“全本”溥仪:《我的前半生》版本流变20世纪中国最优秀和最有趣的传记文学,记录了从皇帝到平民的旷古奇闻,其出版也不乏曲折,自交代材料“我罪恶的前半生”到“全本”出炉,历史在删削与增补中一唱三叹“自由诚可贵,面子价更高,若为性命故,二者皆可抛。

”时任伪满皇帝的溥仪用打油诗如此形容自己在日本人胁迫下充满疑惧、丧失尊严的生活。

该诗曾在上个世纪60年代审查时被删,而在《我的前半生》(全本)中才再次呈现出来。

群众出版社总编辑张续进告诉本刊,《我的前半生》一书最早于1964年由群众出版社公开在大陆出版,几十年累计印数已近187万册。

由于诸多的历史原因,原稿有近16万字被删减。

张续进说,适逢溥仪诞辰100周年,也正好是群众出版社成立50周年,群众出版社想推出《我的前半生》(全本)。

为了了解再出“全本”还有没有市场号召力,他们专门向当年的责任编辑和知情人了解情况,多次开会研究论证,同时也向上级主管部门汇报,以各种方式征询各方意见,最后决定出版。

如果说1964年出版的《我的前半生》带有某些时代痕迹的话,现在出版的《我的前半生》(全本)则保留了原汁原味的风格,更真实地揭示了末代皇帝溥仪跌宕沉浮的命运和艰难改造的心路历程,使这部作品更具有文学价值和史学价值。

命题作文“《我的前半生》很像是一篇命题作文的题目。

”“全本”的责编孟向荣介绍。

当时战犯纷纷撰写“我罪恶的前半生”之类的交代材料。

溥仪并不擅长写作,但有他的弟弟溥杰和一些伪满大臣帮助他总结历史,起初由抚顺战犯管理所油印成册,俗称“油印本”。

周恩来总理在1960年1月26日接见溥仪时谈到这本油印本,“你写的东西有价值这本书改好了,就站得住了。

后代人也会说,最后一代皇帝给共产党改造好了,能交代了。

”1960年1月,群众出版社把油印本印成灰色封面的铅印本,俗称“灰皮本”,并限政法系统和史学界内部购买。

后来,由该社文艺编辑部主任李文达与溥仪磋商,另起炉灶重新构思,主题为一个皇帝如何改造成为一个新人,以充分反映党的改造罪犯事业的伟大胜利,并先后创作了一、二稿本,当时的评价很高。