贝聿铭作品分析

- 格式:ppt

- 大小:8.98 MB

- 文档页数:37

贝聿铭建筑作品赏析贝聿铭是中国现代建筑界的一位重要人物,他以其独特的设计理念和杰出的建筑作品赢得了全球的赞誉。

本文将深入探讨贝聿铭的建筑作品,从外观设计、空间布局、材料运用等方面进行赏析。

首先,贝聿铭最著名的作品之一是中国北京的国家大剧院,也被称为鸟巢。

这座建筑以其独特的造型和创新的结构设计而闻名于世。

整座建筑呈现出一个巨大的鸟巢形状,外观采用了大量的钢结构和玻璃幕墙,给人一种现代感十足的视觉冲击力。

不仅如此,其内部空间的布局也非常精妙,根据舞台的需求安排了合理的观众席和舞台设施,既满足了观众的观赏需求,又为演员提供了宽敞舒适的表演空间。

整体而言,国家大剧院展现了贝聿铭对现代建筑的独到见解和创新思维。

其次,贝聿铭还设计了台湾台北的故宫博物院。

这座建筑是中国传统文化与现代建筑的完美结合。

故宫博物院的外观呈现出典型的中国宫殿风格,建筑采用了传统的木结构和琉璃瓦屋顶,给人一种古朴庄重的感觉。

同时,建筑内部巧妙地融入了现代化的展览空间和设施,使游客既能欣赏到珍贵的文物,又能享受到舒适便捷的观展体验。

贝聿铭以其细腻入微的设计理念和对传统文化的尊重,为故宫博物院注入了新生命。

此外,贝聿铭还设计了美国洛杉矶的华尔滋艺术中心。

这是一座综合艺术场所,包括音乐厅、剧院、博物馆等多个功能。

华尔滋艺术中心建筑的外观简洁大方,采用了大量的玻璃幕墙,使整座建筑与周围的环境和谐融合。

而内部的各个功能区域则运用了多种材料和布局手法,营造出不同的艺术氛围。

贝聿铭在设计华尔滋艺术中心时注重了空间的灵活性和多功能性,使之成为一个容纳不同艺术形式和活动的综合性艺术空间。

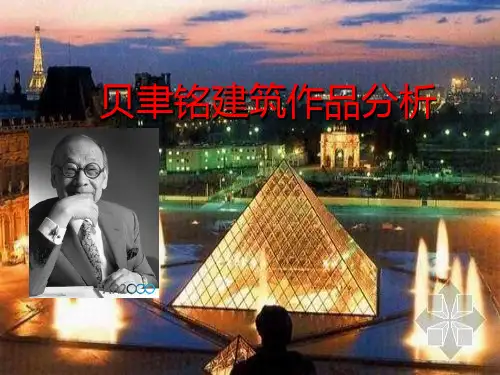

最后,贝聿铭的另一部作品是巴黎卢浮宫新增部分的设计。

他以其独特的建筑理念和对历史建筑的尊重,为卢浮宫注入了现代元素。

新部分的外观设计简洁而现代,与卢浮宫的古老部分形成了鲜明的对比。

建筑内部则设计了多个展览空间和设施,使博物馆能够更好地展示和保护珍贵的艺术品。

贝聿铭通过对现代和传统的结合,成功地将卢浮宫打造成一个具有时代感和功能性的艺术殿堂。

春风杨柳万千条贝聿玿赏析-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:贝聿铭,是20世纪最具影响力的建筑大师之一,他的作品遍布全球,被誉为“现代建筑之父”。

本文将对贝聿铭的生平、建筑风格以及代表作品进行分析和探讨,在文章正文部分将对他的贡献和影响进行深入解读。

通过对贝聿铭的研究,可以更好地了解这位建筑大师的思想和成就,以及他对当代建筑的重要影响。

分的内容1.2 文章结构文章结构部分:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分将对本文的主题进行概述,介绍贝聿铭这位著名建筑师的重要性和影响。

同时,会对文章的结构和目的进行简要说明,引导读者对本文的内容有一个整体的认识和期待。

正文部分将分为三个部分,分别介绍贝聿铭的生平,建筑风格以及代表作品。

通过对贝聿铭的个人经历、建筑理念以及设计作品的分析,展示他在建筑界的卓越成就和独特贡献。

结论部分将对贝聿铭进行综合评价,探讨他在建筑领域所产生的影响和建筑思想。

通过对贝聿铭的综合评价,可以更好地理解这位建筑大师的建筑成就和思想精髓,为读者留下深刻的印象和启发。

1.3 目的本文旨在通过对贝聿铭的生平、建筑风格和代表作品的介绍与分析,对其建筑艺术进行全面的评述,探讨其在建筑界的重要影响和独特建筑思想。

同时,希望能够使读者更加了解贝聿铭这位杰出的建筑大师,进一步领略其独特的艺术魅力和建筑成就。

通过对其建筑思想和作品的深入探讨,希望能够启发读者对建筑艺术的更深层次理解,促使其对建筑艺术产生更深层次的思考和探索。

2.正文2.1 贝聿铭的生平贝聿铭(1917年-2019年),原名聿明,生于中国广东广州,是20世纪最具影响力的建筑师之一。

他的父亲是中国著名的诗人贝青,所以他出生在一个文化显赫的家庭。

贝聿铭的一生经历了跨越中美两国的独特历程,这也深刻影响了他的建筑风格和思想。

贝聿铭在中国接受了传统的文化教育,他从小就展现出对艺术和建筑的天赋和热爱。

后来,他前往美国留学,先是在宾夕法尼亚大学学习建筑,之后又进入哈佛大学深造。

贝聿铭部分经典作品分析一、艺术特点贝聿铭光线特点光是建筑的色彩,“让光线来作设计”是贝氏的名言。

在他的作品中光与空间的结合,使得空间变化万端,巴黎卢浮宫金字塔的入口把大量的光线引入死气沉沉的博物馆,让过去的历史晒晒今天的太阳。

透过透明的玻璃,投射在空间与墙体、地面上,形成光的庭院。

“光很重要。

没有了光的变幻,形态便失去了生气,空间便显得无力。

”光是贝聿铭在开始一项建筑时首先考虑的问题。

贝聿铭玻璃钢材由于玻璃自身的特性——透明、反射,并且玻璃透明不至于遮挡减损原建筑物的立面,不仅符合贝氏对阳光的追求,更能够从视觉上以及空间原理上使得原有的建筑群不会被削弱,并且能使设计者的建筑思想得到充分表现,加上光线和人的运动,整个空间被赋予了活力。

自然光线穿过透明的玻璃材料倾泻到室内,给室内的一切带来温暖和灵动之感,网状钢材不仅起到了支撑、承载的作用。

贝聿铭巧用混凝贝氏注重于混凝土的研究, 挖掘它的受力特征与视觉表现力, 在建筑设计中将结构与装饰融为一体, 忠实于材料的质感表现力, 从而将对混凝土的应用推到一个新的高度。

在作品中, 时常可以看到其充分利用混凝土可塑性的特点, 做出富有雕塑感的螺旋楼梯。

其中最为典型的就是伊弗森美术馆内庭的螺旋梯,我们完全可以将之视为一座可以供人上下行走的雕塑。

贝还在埃佛森美术馆、达拉斯市政厅建筑中充分展示了混凝土适于悬挑的力学性能。

贝聿铭几何构造贝聿铭在发展现代主义建筑的几何构成上作出了不朽的贡献。

如果说密斯、柯布西耶在提炼几何性上作出了成绩的话, 那么贝聿铭则在继承现代主义建筑师的基础上丰富了几何构成, 从而为流于僵化的现代主义建筑开拓了新的道路。

贝以他丰富多彩的建筑作品, 向人们表明, 现代主义仍是有活力的, 它决不是一种机械主义, 而是同样可以呈现多姿多彩的艺术形象。

身为现代主义建筑大师,贝聿铭的建筑物四十余年来始终秉持著现代建筑的传统,贝聿铭坚信建筑不是流行风尚,不可能时刻变化招取宠,建筑是千秋大业,要对社会历史负责。

华人建筑大师贝聿铭部分作品赏析贝聿铭名言精选✧建筑是有生命的,虽然它是凝固的,可在它上面蕴含着人文思想。

✧人类只是地球上的匆匆过客,唯有城市将永久存在。

✧让光线来设计。

✧“一个城市,并不等于就是一堆建筑物,相反的,是由那些被建筑所围圈,所划分的空间构成。

”✧如果房间与自然隔绝的话,就无异于坟墓。

贝聿铭简介贝聿铭美籍华人建筑师,1917年4月26日生于广州。

他的祖辈是苏州望族,他曾在家族拥有的苏州园林狮子林里度过了童年的一段时光。

其父是中国银行创始人之一------贝祖怡。

10岁随父亲来到上海,1935年远赴美国留学,先后在麻省理工大学和哈佛大学学习建筑,于1955年建立建筑事务所,1990年退休。

作为最后一个现代主义建筑大师,他被人描述成为一个注重于抽象形式的建筑师。

他喜好的材料只包括石材、混凝土、玻璃和钢。

作为20世纪世界最成功的建筑师之一,贝聿铭设计了大量的划时代建筑。

贝聿铭属于实践型建筑师,作品很多,论著则较少,他的工作对建筑理论的影响基本局限于其作品本身。

贝聿铭被称为“美国历史上前所未有的最优秀的建筑家”。

1983年,他获得了建筑界的“诺贝尔奖”——普利兹克奖建筑奖。

作品风格在美国的许多大城市中,都有贝聿铭的“作品”。

他设计的波士顿肯尼迪图书馆,被誉为美国建筑史上最杰出的作品之一。

还有丹佛市的国家大气研究中心,纽约市的议会中心,也使很多人为之倾倒。

费城社交山大楼的设计,使贝聿铭获得了“人民建筑师”的称号。

在贝聿铭设计的那么多的建筑物中,华盛顿国家艺术馆东大厅最令人叹为观止。

美国前总统卡特称赞说:“这座建筑物不仅是首都华盛顿和谐而周全的一部分,而且是公众生活与艺术之间日益增强联系的艺术象征。

”贝聿铭的作品不仅遍布美国,而且分布于全世界。

我国北京西山有名的香山饭店,也是贝聿铭设计的,它集中国古典园林建筑之大成,设计别具一格。

1984年5月间,美国在凤凰城举行建筑学会年会,几百名建筑师和来宾,从500个候选建筑物中选出13个建筑物授予年度荣誉奖,贝聿铭设计的香山饭店名列榜上。

贝聿铭的作品分析南北两翼及收藏库设施大体由南北两翼构成,连接南北两馆的通道使整个建筑显得舒畅有致,这些通过建筑的平面图一目了然。

北馆主要展示东方美术品,而南馆则是西方美术收藏,地下两层均为服务空间。

北翼是收藏库群,而南翼则是理事和馆员们的办公室。

贝聿铭反复运用几何形的手法众所周知,他追求精致、洗炼的造型达到极致。

而这次,由于美术馆在构造上的特殊要求,为了能展示一些特定的美术品,必须在内部设计一些专门的空间。

比如,为在南亚美术画廊展示的,公元2世纪后叶巴基斯坦的犍陀罗雕刻的顶部,专门设计7天窗。

从上面撒下的光线,极具神秘感。

现在收藏品仓库的设计则一反常规,它设计在最下层,因此在防水和防潮方面成为施工上的大课题。

所有的壁面都使用隔热材料,以防止由于室内外的温差而结霜。

另一方面,为了防止建筑上覆盖的土渗水,采用了具有耐寒和耐根(即耐树根的侵蚀)性的,瑞士生产的防水剂,再在那上面筑水泥以防万一发生的事故。

不只是建筑本身,其它如对美术品的安放、收藏环境等,贝聿铭都下了相当的功夫,最突出的事例是展示和收藏问的空调系统设计。

在展示间没有直接的空调,而是在它的周围加以设置,目的是保护珍贵的美术品。

这一新的设想是,让具有理想温度的空气渗透到展示空间中来,而内部的空气不对流,把对美术品的影响控制在最小的范围之内。

收藏品仓库中也采取了同样的措施。

而展示室的照明,取消了对展品有害的发热光源,用最近几年开发出来的光纤维材料作照明。

借景与造园所谓借景是通过人工的手段,截取或剪裁自然中的一部分,享其纳入,这是中国传统造园中常用的手法,而日本也有着同样的传统。

请看贝聿铭是这样加以运用的美术馆和神慈秀明会建筑有一公里之遥,为了体现与这组建筑的联系、进入正庭之后,立即可以眺望窗外的风景——群山和那仅露出屋顶的神慈秀明会神殿和钟塔。

在北馆有一个中庭,庭中有院,这是委托日本造园师设计的。

越过庭院周围的建筑,可见院外的山岗和蓝天白云,这美丽的关系让我想起在京都修学院离宫所见。

春风杨柳万千条贝聿玿赏析全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:“春风杨柳万千条”是贝聿铭的一座建筑作品,位于中国北京市,坐落于中轴线上,与故宫、天安门等历史建筑相邻。

这座建筑的名称来源于一首唐代诗人杜牧的《山行》:“山行孤鸿飞,径益蔓草齐。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

”其中“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”意为“窗外是西岭上的积雪,门边泊着东吴的千里船”。

这句诗表达了诗人对大自然的热爱和对远方的向往,而贝聿铭在设计这座建筑时,也恰如其分地体现了这种意境和情感。

“春风杨柳万千条”建筑的外观简洁大方,线条流畅,未雨绸缪。

整体设计风格典雅大气,体现了贝聿铭一贯的风格。

建筑内部格局合理,空间利用高效,展现出了设计师对生活的洞察和对建筑的热爱。

建筑内部的装饰也别具一格,传统与现代相结合,给人以耳目一新的感受。

整座建筑体现了传统与现代的完美结合,展现出了建筑师的创造力和想象力。

“春风杨柳万千条”不仅仅是一座建筑,更是一种精神,一种对生活的热爱和追求。

它让人感受到生活的美好和多彩,同时也让人思考生活的意义和价值。

贝聿铭通过这座建筑,向世人展示了一个建筑师的梦想和追求,也让人们感受到了建筑的魅力和力量。

第二篇示例:贝聿铭(I.M. Pei),他是20世纪最具代表性的建筑师之一,被誉为“建筑界的摩托罗拉”。

他的设计作品几乎覆盖了世界各地,代表作有卢浮宫玻璃金字塔、美国国家艺术博物馆东楼等。

《春风杨柳万千条》,是一句出自唐代诗人贺知章《咏柳》诗的名句,意为春风吹拂下的柳枝在春天中一片片的婆娑摇曳,形态各异。

这句诗描绘的是一个在春天里的壮观景象,神采飞扬。

贝聿铭的建筑作品就如同这句诗中所描绘的春风杨柳,样样皆美。

他不拘一格,擅长结合传统与现代的元素,创造出独具个性的建筑风格。

他的建筑作品总是宛如春风带来的清新与生机,给人们带来无限的惊喜和美感。

贝聿铭的建筑设计风格通常将建筑与周围环境结合起来,融入自然,呼应当地文化。

贝聿铭建筑大师的设计与传奇贝聿铭(Ieoh Ming Pei),被誉为20世纪最伟大的建筑师之一,他的设计作品以其独具匠心和创新精神而闻名于世。

贝聿铭在其长达七十多年的建筑生涯中留下了许多经典和标志性的建筑。

本文将围绕他的设计风格、代表作品以及对建筑设计界的影响展开探讨。

1. 设计风格贝聿铭的设计风格融合了现代主义和传统元素,追求简约与实用的结合。

他注重将建筑与环境融为一体,注重建筑与周围环境的和谐共生。

例如,贝聿铭设计的美国国家艺术博物馆,以其独特的三角锥形结构而闻名,它在谷垣街和李普西大道之间创造出了一个宽广的游乐场,使博物馆与环境相得益彰。

2. 代表作品贝聿铭建筑师的许多作品都成为了当地、乃至世界的地标性建筑。

以下是几个代表作品的介绍。

2.1 卢浮宫玻璃金字塔位于法国巴黎的卢浮宫玻璃金字塔是贝聿铭最著名的作品之一。

这座金字塔是卢浮宫的入口,将地下展览空间与博物馆的各个楼层相连,并为游客提供了清晰直接的导览路线。

玻璃金字塔的设计既充分尊重了卢浮宫原有的古老建筑,又为其注入现代化的元素。

2.2 中国香港的香港大会堂贝聿铭也给中国香港留下了珍贵的设计遗产,香港大会堂便是其中之一。

这座建筑以其简洁的线条和华丽的欧式风格而闻名,成为香港的标志性建筑之一。

它不仅是政府机构的重要场所,也举办过许多重要的文化活动和婚礼。

2.3 卡尔顿酒店塔楼位于美国纽约市的卡尔顿酒店塔楼是贝聿铭为该城市设计的一座摩天大楼。

其独特的外观和创新的空间布局为城市增添了独特的风貌,并成为了纽约的地标之一。

几十年过去了,这座塔楼依然是城市天际线中最令人瞩目的建筑之一。

3. 影响与传奇贝聿铭的设计风格和建筑作品广受赞誉,并对整个建筑设计界产生了深远的影响。

首先,他的作品展示了建筑与环境和谐共生的典范。

他注重将建筑融入自然环境中,以保护和尊重自然的美。

这种理念在现代建筑设计中得到了广泛的应用。

其次,贝聿铭的设计作品以其独特的外观和创新的结构闻名。