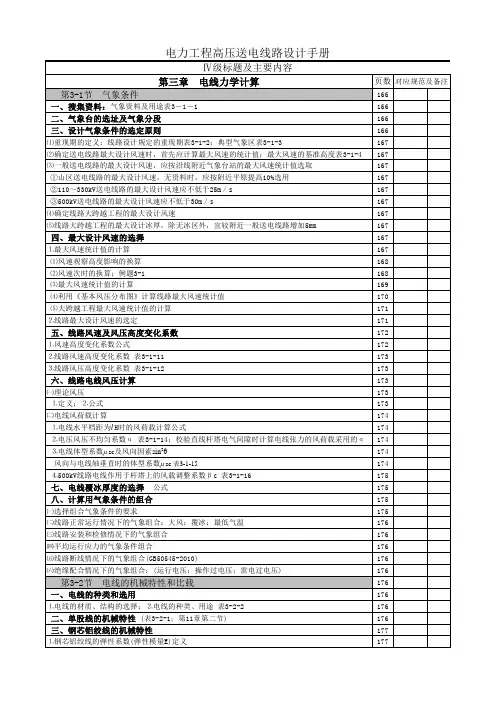

第三章 设计用气象条件

- 格式:ppt

- 大小:2.52 MB

- 文档页数:29

第三章大气扩散为了有效地控制大气污染.除需采取安装净化装置等各种技术措施外,还需充分利用大气对污染物的扩散和稀释能力。

污染物从污染源排到大气中的扩散过程,与排放源本身的特性、气象条件、地面特征和周围地区建筑物分布等因素有关。

本章主要对这些因素特别是气象条件、大气中污染物浓度的估算以及厂址选择和烟囱设计等问题,作一简要介绍。

第一节气象学的基本概念一、大气圈垂直结构大气层的结构是指气象要素的垂直分布情况,如气温、气压、大气密度和大气成分的垂直分布等。

根据气温在垂直于下垫面(即地球表面情况)方向上的分布,可将大气分为五层:对流层、平流层、中间层、暖层和散逸层。

1.对流层对流层是大气层最低的一层。

平均厚度为12 公里。

自下垫面算起的对流层的厚度随纬度增加而降低。

对流层的主要特征是:(1)对流层虽然较薄,但却集中了整个大气质量的3/4 和几乎全部水汽,主要的大气现象都发生在这一层中,它是天气变化最复杂、对人类活动影响最大的一层;(2)气温随高度增加而降低,每升高100 m 平均降温约0.65℃;(3)空气具有强烈的对流运动,大气垂直混合很激烈。

主要由于下垫面受热不均及其本身特性不同造成的。

(4)温度和湿度的水平分布不均匀。

对流层的下层,厚度约为1—2km,其中气流受地面阻滞和摩擦的影响很大,称为大气边界层(或摩擦层)。

其中从地面到100m 左右的一层又称近地层。

在近地层中.垂直方向上热量和动量的交换甚微.所以温差很大,可达1—2℃。

在近地层以上,气流受地面摩擦的影响越来越小。

在大气边界层以上的气流.几乎不受地面摩探的影响,所以称为自由大气。

在大气边界层中,由于受地面冷热的直接影响,所以气温的日变化很明显,特别是近地层,昼夜可相差十儿乃至几十度。

出于气流运动受地面摩擦的影响,故风速随高度的增高而增大。

在这一层中.大气上下有规则的对流和无规则的湍流运动都比较盛行.加上水汽充足,直接影响着污染物的传输、扩散和转化。

第一章架空输电线路基本知识1、输电线路的任务是输送电能,并联络各发电厂、变电站使之并列运行,实现电力系统联网。

2、输电线路按电压等级分为高压、超高压、特高压线路;按架设方式分为架空线路和电缆线路;按输送电流的性质分为交流线路和直流线路;按杆塔上的回路数目分为单回路、双回路和多回路线路;按相导线之间的距离分为常规型和紧凑型线路。

3、架空输电线路主要有导线、地线、绝缘子(串)、线路金具、杆塔和拉线、基础以及接地装置等部分组成。

4、输电线路用架空线基本都由多股圆线同心绞合而成;在现行国家标准中,导线用型号、规格号、绞合结构及本标准号表示。

型号第一个字母均用J,表示同心绞合;例如JG1A-40-19表示19根A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的镀锌钢绞线,相当于40mm²硬铝线的导电性;JL/G1B-500-45/7表示由45根硬铝线和7根B级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线,硬铝线的截面积为500mm².5、导线的截面选择:导线的截面选择应从其电气性能和经济性能两个方面考虑,保证安全经济地输送电能。

一般先按经济电流密度初选导线截面,再按允许电压损失、发热、电晕等条件校验。

大跨越的导线截面宜按允许载流量选择,并应通过技术经济比较确定。

6、地线架设及选择:110kv输电线路宜全线架设地线,在平均雷暴日不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区可不架设地线。

无地线的输电线路宜在变电站或发电厂的进线段架设1~2km的地线。

在平均雷暴日超过15日的地区的哦220~330kv输电线路应沿全线架设地线,山区宜采用双地线。

500kv输电线路应沿全线架设双地线。

7、导线的排列方式:单回路的导线常呈三角形、上字形和水平排列,双回路有伞形、倒伞形、六角形和双三角形排列,在特殊地段还有垂直排列、斜三角形排列等。

8、导线的换位方法:直线杆塔换位、耐张杆塔换位和悬空换位。

9、绝缘子片数公式:n≥a·Un/h 绝缘子联数确定公式:N≥G/[Tj]第二章设计用气象条件1、主要气象参数对线路的影响:风作用于架空线上形成风压,产生水平方向上的荷载,风荷载使架空线的应力增大,杆塔产生附加弯矩,会引起断线、倒杆事故。

《农林气象学》课程笔记第一章绪论一、农林气象学的定义与任务1. 定义:农林气象学是介于气象学和农学、林学之间的一门边缘科学,它研究气象条件对农林生产、生态环境和生物多样性影响的规律,以及如何利用和改善这些条件以提高农林生产效益和保护生态环境。

2. 任务:(1)研究气象条件对农林作物生长发育、产量和品质的影响,为合理布局农林作物提供科学依据。

(2)分析气象因素对农林生态环境的作用,为生态环境保护、修复和建设提供理论支持。

(3)探讨气象灾害对农林生产的影响,制定防灾减灾措施,减轻灾害损失。

(4)研究气候变化对农林生产的影响,提出适应性对策,保障农林生产可持续发展。

(5)开展农林气象观测、实验和研究,为农林气象业务和服务提供技术支持。

二、农林气象学的研究方法1. 观测研究:(1)气象观测:包括常规气象要素(温度、降水、湿度、风速等)的观测。

(2)生物观测:观测农林作物的生长发育状况、病虫害发生情况等。

(3)生态环境观测:观测土壤、水文、植被等生态环境要素。

2. 实验研究:(1)田间试验:在自然条件下,通过设置不同气象因子处理,研究其对农林作物的影响。

(2)模拟实验:在实验室或人工气候箱内,模拟不同气象条件,研究其对农林生物的影响。

3. 数值模拟:利用计算机和数学模型,模拟气象条件与农林生态系统的相互作用,预测农林生产变化。

4. 统计分析:运用统计学方法,对观测和实验数据进行处理,建立气象因子与农林生产关系的数学模型。

5. 遥感与GIS技术:(1)遥感技术:通过遥感图像,获取大范围农林气象信息。

(2)GIS技术:利用地理信息系统,分析气象因子空间分布特征及其对农林生产的影响。

三、农林气象学的发展简史1. 创立阶段(20世纪初至40年代):农林气象学作为一门独立学科逐渐形成,主要研究气象条件对农作物的影响。

2. 发展阶段(20世纪50年代至70年代):农林气象学在理论研究和应用领域取得显著成果,如作物气象、林业气象、畜牧气象等分支学科的形成。

七年级地理上册第三章第一节《多变的天气》教学设计【核心素养】人地协调观、综合思维【课标要求】1.区分“天气”和“气候”的概念,并能正确运用。

2.识别常用天气符号,能看懂简单的天气图。

3.用实例说明人类活动对空气质量的影响。

【教学目标】1. 正确描述某地区某时段的天气状况。

2. 知道天气与气候的概念,能够说出“天气”和“气候”的区别与联系,并正确运用。

3. 通过分析材料,认识天气对人们生产、生活的影响。

4. 通过收看媒体天气预报,识别常用的天气符号,看懂简单的天气图,养成收看天气预报的习惯。

5. 用实例说明人类活动对空气质量的影响,提升环保意识,养成爱护环境的行为习惯,树立可持续发展观念。

【教学方法】比较法、图片分析法、探究讨论法【教学过程】导入新课你能描述一下今天的天气情况吗?(学生讨论,结合生活中的事例,谈谈自己的感受,描述现在的天气。

)教师展示几幅天气的图片,引入本节课。

任务1 结合近期天气状况,学会正确描述某地区某时段的天气状况。

教师出示近5天的天气预报,引导学生观察天气预报中包含那些信息?(学生回答天气的阴晴、温度、风力、风向等)提问:你了解天气预报主持人口中的这些常用语吗?归纳描述某地区某时段天气状况的用语。

出示天气的概念,描述天气就是描述该地的大气状况,人们经常用阴晴、风雨、冷热等来描述天气。

此外还有雪、冰雹、雾、沙尘暴等天气状况。

问题:我们这里常见的天气现象有哪些?(学生发言)教师出示一段材料,提问:从时间上、变化上归纳天气的特点。

根据这段材料包含信息,可归纳天气的特点时间短,变化快。

教师再次展示两段材料,追问:你能根据下面的话归纳出天气的特点吗?东边日出,西边雨——第一,同一地点不同时刻天气有变化。

早晨雾,中午晴天,傍晚刮风下雨——第二,同一时刻不同地点天气可能差别很大。

课堂练习1、下列词语中哪些是描述天气的?2、其余几个描述的是什么呢?(气候)引出下一个讨论问题:天气与气候的区别与联系。

编制说明本标准是根据城乡建设环境保护部(84)城设字第124号通知的要求,为了适应工业与民用建筑工程的需要,由中南地区建筑标准设计协作组办公室会同国家气象局气象中心气候资料室共同编制。

在编制过程中,广泛征求了建筑、气象、城建等专业部门及各有关规X编制组的意见;通过对6个城镇的试编工作,确定了编制原则、成果表现形式、全国城镇定点与气象参数的项目内容;在征求意见稿完成后,又征求了全国有关单位的意见,然后修改成本稿。

我国城镇较多,各专业需求的气象参数项目较广,限于当前条件,本标准仅选取了209个城镇,每个城镇列出55项常用的气象参数及气候特征分析,供工业与民用建筑工程设计、施工中使用。

为使各有关标准规X的数值统一起见,本标准中的“最热月14时平均温度、相对湿度”、“三十年一遇最大风速”、“日平均气温≤5℃的日数及度日数等”及“冬、夏季太阳辐射强度”系来源于《采暖通风与空气调节设计规X》(送审稿)、《工业与民用建筑结构荷载规X》、《民用建筑节能设计标准》及《民用建筑热工设计规程》等。

本标准共分三章,五个附录,主要内容有:总则、参数的分类及其应用、参数的统计方法与标准及全国城镇参数定点示意图、参数表等。

第一章总则第1.0.1条为满足工业与民用建筑工程的勘察、设计、施工以及城镇小区规划设计的需要而提供统一的建筑气象参数,特制订本标准。

第1.0.2条本标准中所选用的参数系工业与民用建筑工程中通用的建筑气象参数。

在编制有关规划、设计等文件时所用的气象参数,已列入本标准的应以本标准为准。

其他未列入本标准中的各专业专用的参数,仍应按各专业的有关规X执行。

第1.0.3条本标准按城镇定点提供气象参数。

其地名以经国务院批准的截至1985年底的行政区划资料所列为准。

第1.0.4条本标准所列的参数是根据各城镇气象台站30年(1951年~1980年)气象记录资料编制的。

不足30年记录者,按实有记录资料整理编制。

第二章建筑气象参数标准的分类及其应用第一节建筑气象参数项目分类第2.1.1条本标准按各定点城镇分别列出了各类建筑气象参数:大气压、干球温度、相对湿度、降水、风、日照、冬夏季太阳辐射强度、地温、冻土及天气现象等10类55项(见附录二、三),并给出当地的“气候特征分析”、“全年、冬、夏季风玫瑰图”。

第一节多变的天气【教学目标】1.能区分“天气”和“气候”的概念。

2.能识别常用的天气符号,能看懂简单的天气图。

3.了解空气质量指数,认识空气质量对人类的影响。

【学习重难点】1.能认识不同的天气符号,读懂天气预报。

2.能依据空气质量指数判断空气质量的优劣。

情景导入生成问题故事导入:教师讲《三国演义》中诸葛亮借东风,草船借箭的故事,激发学生们了解天气的兴趣。

自学互研生成能力学习活动一理解天气和气候的概念【自主探究】1.学生根据自己的体验来描述天气状况,教师注意他们的用词,例如:“今天”、“昨天”、“白天”、“晚上”等时间用词以及“刮风”、“下雨”、“闷热”、“气温高”等用语。

2.教师引导学生归纳什么是天气?学生归纳:天气是一个地区短时间里的大气状况,它是时刻在变化的。

3.教师提醒:我们常听说的“雾、霾、浮尘、扬沙、冰雹”等属于天气现象。

4.学生读课本P47页第二自然段内容,了解气候的概念。

学生归纳结论:人们通常用某一个地区一年或一段时期的天气平均状况来描述气候,气候是一个地区多年的天气平均状况,一个地区的气候特征一般变化不大。

5.学生完成P47页活动1,强化对天气与气候的认识。

P47页活动答案:1.描述天气的是(②③),描述气候的是(①④)。

2.(1)A:天气与交通的关系。

B:天气与人们日常生活的关系。

C:天气与农业的关系。

D:天气与战争的关系。

学习活动二了解天气预报,学会通过识别天气符号,判断天气状况1.学生读课本P49页图3.4,了解天气预报中的卫星云图。

(1)说一说:卫星图中的绿色、蓝色与白色分别表示什么?(2)想一想:云的颜色越白,反映了什么天气现象?卫星云图中的绿色表示陆地,蓝色表示海洋,白色表示云区。

云的颜色越白表示云层越厚,可能是阴雨区。

2.学生读课本P49页图3.5,识别天气预报中常用的天气符号。

教师提示:①注意风矢图的识别,在风矢图中,风向是风的来向,风向为北,说明风来自北方;风力是风的强弱级别,天气预报图中表示风向和风力的符号一般都是用带尾羽的箭头符号来表示的,箭头所指方向为风的去向,3根尾羽表示的是6级风;尾羽呈三角旗状时,则表示风力为8级或8级以上。

电力行业专业乙级:A242001384 工程编号:422-S11168K 聂河供电所至石门变光缆线路工程可研报告说明书宜昌电力勘测设计院有限公司二○一二年三月批准:___________ 审核:___________ 校核:___________ 编写: ___________目录第一章总述1.1 设计依据1.2 线路建设必要性1.3 设计范围第二章线路路径2.1 路径方案2.2 地形、地质情况2.3 交通及交叉跨越情况第三章设计气象条件第四章金具第五章杆塔及基础设计杆塔和基础的依据和原则第六章材料清册附件:1.附图一:宜都县电网地理接线规划图2.附图二:宜都县电网通讯网络规划图3.附图三:光缆详细路由图4.估算书5.杆塔明细表第一章总述1.1 设计依据《架空配电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002)《架空配电线路基础设计技术规定》(DL/T5219-2005)《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL/T 5033-2006)IEC104, DIN48200-T6 铝合金线(AA线)国际标准IEC1232, DIN48200-T8 铝包钢线(AS线)国际标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(国家电网生技[2005]400号)《国家电网公司关于印发电网差异化规划设计指导意见的紧急通知》(国家电网发展[2008]195号)《国家电网公司输变电工程典型设计》《湖北省电力公司380V—500kV电网建设与改造技术导则(试行)》(Q/ED 119 101—2007)《湖北省电力公司农网标准(标杆)输电线路评价细则)鄂电司农[2008]52号湖北省电力公司农电工作部《农网老旧线路改造可研初设应注意的问题》1.2 线路新建必要性(一)线路新建原因35KV石门变电站至今无通信通道与公司相连,给宜都电网安全调度及信息传送带来严重影响,须新架一条光缆建立通信通道。

第三章大气中的水分地球上的水分就是通过蒸发、凝结和降水等过程循环不已。

在自然界中,常有一种或数种处于不同物态的物质所组成的系统。

在几个或几组彼此性质不同的均匀部分所组成的系统中,每一个均匀部分叫做系统的一个相。

单位时间内跑出水面的水分子比落回水中的水汽分子多,系统中的水就有一部分变成了水汽,这就是蒸发过程。

动态平衡时的水汽称为饱和水汽,当时的水汽压称为饱和水汽压E。

水相变化的判据:e与E的大小的比较,若水汽压大于饱和水汽压,则过饱和。

O的横坐标为0℃水只存在于0℃以上的区域,冰只存在于0℃以下的区域,水汽虽然可存在于0℃以上及以下,但其压强却被压制在一定范围内。

图中,OA、OB分别表示水与水汽、冰与水汽两相共存的情况。

OA又称蒸发线,表示水与水汽处于动态平衡时水面上饱和水汽压与温度的关系线上K点所对应的温度和水汽压是水汽的临界温度和临界压力,高于临界温度时就只有水汽存在了,因此蒸发线在K点中断。

OB为升华线,表示水汽与冰平衡时冰面上饱和水汽压和温度的关系。

OC是融解线,表示冰与水达到平衡时,压力与温度的关系。

可以看出COK区域为水。

凝结时,由于水汽分子变为液态水,分子间的位能减小,因而有热能释放出来。

这种凝结时释放出来的热量叫做凝结潜热。

它与同温下的蒸发潜热数量上相等。

蒸发潜热(L)是指在恒定温度下,使某物质由液相转变为气相所需要的热量。

L与温度之间有关系:L =(2500-2.4t)×103(J/kg)当t=0℃时,L=2.5×106 J/kg 当温度变化不大时,L变化很小,故取L=2.5×106J/kg同理,冰升华为水汽有两个过程,冰变为水,水变为水汽,故升华潜热Ls为融解潜热(3.34×105 J/kg)和蒸发潜热的和,故Ls=2.8×106 J/kg饱和水汽压与蒸发面的温度、性质(水面、冰面,溶液面)、形状(凸面、凹面、平面)之间有密切的关系。